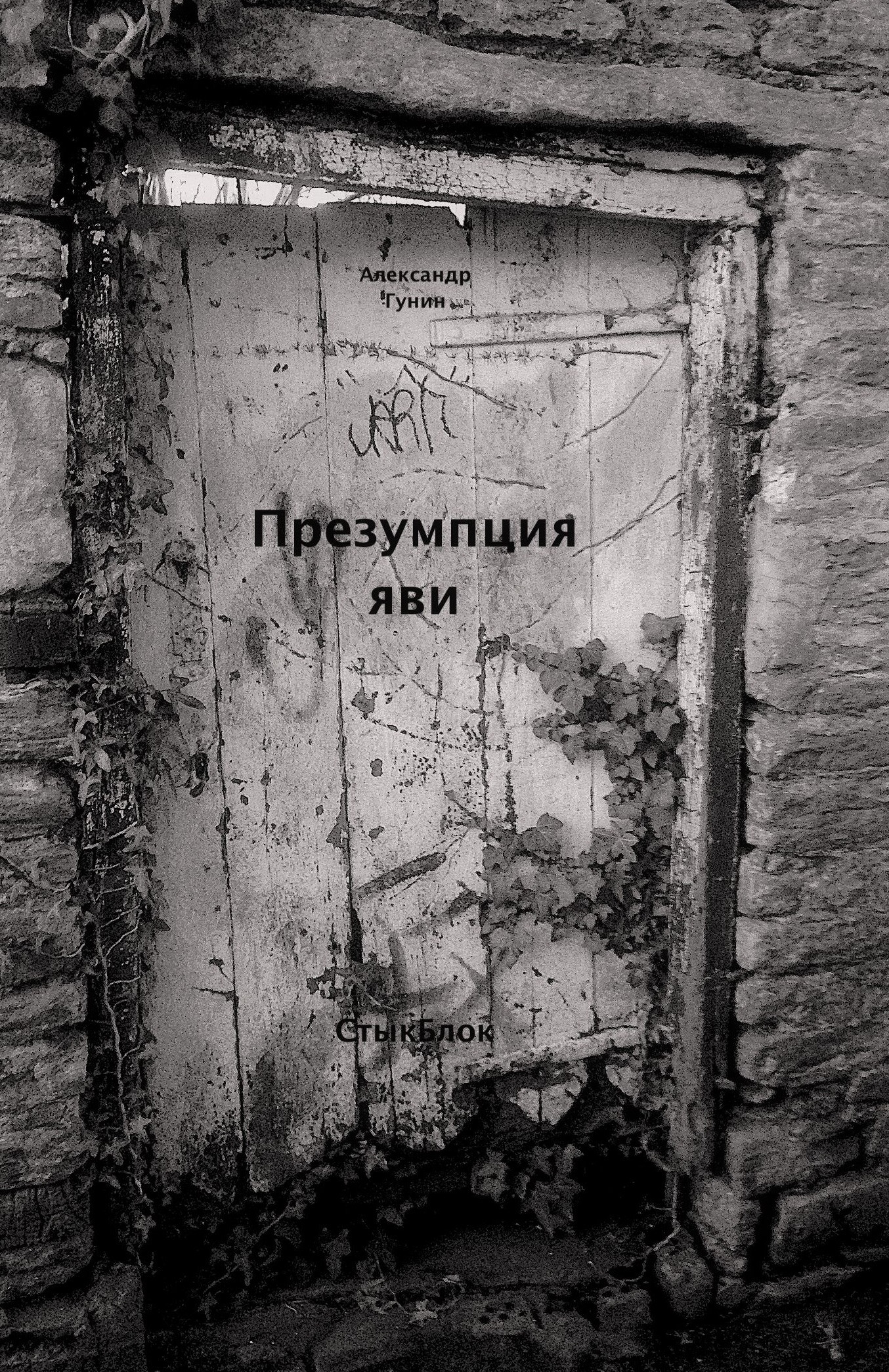

Отрывок из романа «Презумпция яви»

Вертлявый дым. Полутемное озеро. Маленький закат в чашке. Семен потрогал ртуть. Усмехнулся. Почесал под коленкой. Дверь неслышно приоткрылась. В проём просунулось лицо. Клавдия — четыре раза хрюкнула и исчезла. Дверь осталась приоткрытой. Семен зажёг свечку. Слегка подул. Краем глаза начал наблюдать за стеной. Тени закачались, напомнили Семёну заросли камышей, где он впервые познакомился с Клавдией. Дело было так.

Приехал Семён на дачу к своему другу. Тот пригласил его на спиритический сеанс. Собирались люди в этом деле, можно сказать, что мастера. Гена Мафеев — астролог с Новосибирска, ведьма Русалина, с Ипатьево. Да и друг сам был из старых, Южинских, как сейчас говорят. Ровно в четыре часа дня, как обычно, Семён отправился на прогулку. Обогнул он старый заброшенный монастырь, вышел к лесу и решил пройтись к озеру. Только до камышей дошел, слышит — всхлипывания. Чуток раздвинул, присмотрелся, прислушался. Сидит. То ли девка то ли баба. Что произошло в камышах, почему она стала у него жить, никто не знает. Сколько Семёна ни расспрашивали — молчит, и только хмурится.

Да и толком разглядеть её никто не может. Лицо прячет в волосах, вся дергается, как паяц. В лохмотьях ходит, но опрятных, чистая. И говорит на непонятном языке. То кудахтает, то хрюкает, то вдруг скажет: "алыт алты гну перегну", или совсем уже страшное: "армых сауртамо гнулло", и давай после этого "пшшш пшшшш" издавать. А Семёну нравится. Как начнет хохотать, аж до слез. Смахнет слезинку, и пуще прежнего смехом зальется.

Семён дул на свечу, тени качались. Наконец одна из них дрогнула, как и тогда, на озере. Обнаружила просвет и Семён сумел зацепиться сознанием за мелькнувшую там ящерку. Свеча потухла. Комната озарилась янтарным светом. Тени исчезли. Неслышно вошла Клавдия.

— Я — Варвара, — прошептала она, — Я принесла печку, веники, глиняный кувшин и восковые пирамидки. Я — талая Офелия.

— Варлава, свет ты мой и темнота ты моя! Моя кувшинка витиеватая, — еле слышно произнес Семен. –

Ведь я наслышан был

О бурях робких маяков,

Что свет бросают

В тень прибоя.

Я ни за что не брошу тапкой в небосвод,

В алтарь души прибрежных вод!

Ты — якорь ловкого сознания,

Что с этажа мелькает небоскребом.

Войди же в дым!

В печальный лифт

Несмывшехся надежд.

Сияй! Сияй! И тьму скорей рожай!

Выслушав внимательно, Варвара просунула голову в стену, и начала жалобно похрюкивать.

Раздался хлопок. Штора зашевелилась. Приняла форму вазы. Из вазы вылез сундук. Семён подбежал к нему, порылся в кармане. Достал две копейки. Подбросил вверх. Скороговоркой сказал: "верхом перхом верто карто мыло тыло чикатилло". Сундук открылся. Там лежала полуистлевшая корова с наконечником из сказок Гофмана-Базиле под редакцией фармацевта Проппа. Монетка, покрутившись в воздухе зазвенела, упав на пол.

— Ух ты, дай позырить, — Толян вытянулся на носочках, старясь заглянуть в перечень товаров народного потребления.

— Кыш, гадёныш, — Варфоломей Яковлевич недовольно хмыкнул, и постарался залепить Тольке затрещину. Толька увернулся, схватил за порог и вытащил яловый утюг. Звякнула подвола, и солове знать наперед что будет дерево на робких плечах Верочки. В воздухе что-то лопнуло, возникло, и тот час же грохнулось об пол и покатилось. Послышался звон. Клавдия завизжала. Варфоломей подпрыгнул, и завис в воздухе.

2

За стеной что-то ухнуло, упало, покатилось, завизжало. Вектор открыл глаза, сердце забилось. В ушах стоял визг, но за стеной и в комнате уже покоилась тишина. Быстро дышал. Сердце подкатывало к горлу. Он рывком встал, подошел к стене. Прислушался. Звенящая тишина. Только уханье сердца, да шуршание проехавшей по улице машины. Вектор подошел к окну. Отодвинул занавеску. Стал всматриваться прищурив глаза. Старый жигуль, с веснушками ржавчины, прямо напротив его окна. Уже второй день. Вектор задернул штору. Закрыл глаза. Стоял считая до 23. Пошел на кухню. Взял железную походную кружку. Вернулся в комнату. Крадучись подошел к стене. Прислонил кружку, стал вслушиваться.

Сначала он принял шуршание за трущейся о кружку рукав его пижамы. Завернул манжет. То же самое шуршание. Сквозь него послышалась музыка. Кто-то играл на пианино и виолончели. Вектор заплакал. Потекли слезы, он прижался к стене, старался впитать телом эти вибрации музыки, слабые, эфемерные, хотел заплакать сильнее, затаил дыхание. Музыка оборвалась. Женский голос отчетливо сказал: “Рето кварто, все кончено. Семь звезд. Обоюдоострый меч. Сияй как мертвый”. Вектор отшатнулся от стены. Сердце снова забилось. Он продолжал не дышать. Голова закружилась. Напряг мышцы шеи. Напряг все мышцы тела. Задрожал. Потерял сознание. Сияние смерти. Белая как волна, как снег. Голос: «И как пламень огненный. Возрыдай же, Омега. Кровью наполни чаши, разломи хлеб. Вспомни свою первую любовь. Убей её и возлюби мертвую. Получишь камень. Побеждай, тогда не потерпишь вреда от смерти».

Вектор открыл глаза когда будильник, старый, механический был уже на последнем издыхании. Сквозь занавески пробивался тусклый, но еще помнящий о былой летней славе, свет. Вектор вспомнил детство, когда солнце било из неплотно закрытой занавески и проходя через искрящуюся пыль ударяло в старый платяной шкаф, наполняя его смыслом, жизнью. Тогда всё у маленького Вектора было наделено смыслом. Ведь впереди была целая жизнь, и он только входил в неё, в этот чудесный, полный таинств храм. Как луч света прорезал пространство, зажигал пыль, наполнял всё своим теплом. Вектор чувствовал свою необычность, чувствовал, что в нём таится нечто, нечто особенное, странное, непонятное, отличавшее его и от своих сверстников, и от своих родственников и прочих взрослых. Вектор лежал, смотрел в потолок и одна часть его сознания проваливалась в воспоминания, а другая силилась вспомнить. Что же было вчера ночью? Сон или… Он приподнялся на локте, осмотрел комнату. На полу лежала кружка. Манжеты его пижамы закатаны. Вектор рывком встал. Подошёл к окну. Прямо напротив — конопатый жигуль. Подошёл к кружке. Поднял. Быстро прошёл в зал. Приложил кружку к стене. Затаил дыхание. За стеной работал телевизор. Диктор рассказывал, как президент усыновил медвежонка, кормит его из бутылочки, и собирается взять его с собой в батискафе смотреть на найденный им, президентом, в белом море, город Китеж.

Три года назад, под Клязмой, лазая по развалинам старого монастыря, Вектор, в груде мусора, досок, нашел мешок. В мешке книги. Истлевшие, но часть одной чудом сохранилась. Черви и тлен поработали только ровно над половиной от руки, с ятями писанной в монастырской библиотеке книги. Вектора удивила сохранность, как будто нечто было в самом тексте, что ставило запрет червям и времени прикасаться к листам. От книги чувствовалось, что что-то исходило — как бы тепло — приятное, но в то же время и весьма тревожное нечто, наполнявшее Вектора неким подкожным зудом, словно тысячи насекомых шевелились, просыпались. Вернувшись в Москву, он незамедля приступил к прочтению чудной находки. Сначала текст давался с трудом, слова казались некими плодами — чтение, внутреннее произношение было похоже на срывание, поглощение, пережевывание вяжущих, кислых диковинных фруктов, которые наполняли и голову, сознание, и тело незнакомой доселе истомой, разрывающей прежнее знакомое пространство. Насекомые, под кожей, реагировали на разливаемый эликсир — они оживали, начинали передвигаться, проникать в кровеносные сосуды, путешествовать по телу, образовывать, как казалось Вектору сообщества, и становиться осмысленными существами.

Смысл у текста как таковой, привычное логическое повествование отсутствовало. Если кто-либо спросил бы Вектора о чём он, то ответить было и нечего. Чтение являлось ничто иным, как срыванием и поеданием таинственных фруктов. Хотя Вектор и старался проникнуть в логику смысла, вычислить алгоритм. Для этого он стал переписывать текст современным языком без ятей и прочей дореволюционной символики.

«И возлежать запретно такого велено Великому Брату и Сестре, что истолчает зерно сада Гесперид. И воспылает сердцем дочь Эномая, царя Элиса, и славословить треножником Пифии Аполлона в верстах Дельфы. Чёрное же тело рода человеческого соедини со светом лунным и чашу Филотезии разбей. Золото подобно усохшему листу, тщета огня и стекло юности. Меркурий к Меркурию — растопи Луну и жди Сатурна, пожирающего сыновей своих. Жди камня, делающего ум слабым, а тело подобно прокажённому Нааману что в Иордане. Поглоти себя сам голодом, острогом, смертью. Тогда победишь землю. И восстанешь тленом, но наооборот. И дева красотой чертополоха свинца своего, как Афина вылезающая из лба Юпитера, так и она источится в помыслах, и сожжён будет король пыланием Вулкана, разрывающего гордое сердце жёлтого Льва.»

3

К концу зимы, когда найденная рукопись была полностью прочитана и переписана, Вектор изменился. Трансформация произошла не только внутренняя, но и внешняя. Заполнившие его тело жучки обладали властью и возможностью менять, формировать черты его лица. Каждый раз Вектор смотрел в зеркало и не узнавал себя вчерашнего. А вчера он не узнавал себя, как он выглядел днём раньше. С фотографий годичной давности на него смотрел совершенно другой человек. А что же происходило внутри, неким образом отражало внешние смены формы. Внутри, жучки образовали целые государства, цивилизации, вели войны, захватывали территории, создавали произведения искусства, философские смыслы, религии. Но и искусства, и прочие пространства не имели ничего общего с человеческой цивилизацией, человеческими смыслами. Вектор понял, что же древние имели в виду, говоря про человека как микрокосм.

Прошёл год с того дня, как Вектор нашёл рукопись. Весной, из Австрии ему пришло письмо, что скончался его двоюродный дядя, еще в 70-е годы попавший за границу. Он, Вектор, являлся единственным наследником. Состояние не сделало его сказочно богатым, но дало ему возможность не работать — он мог жить весьма неплохо на одни проценты. Первым делом Вектор переехал из ненавистных ему Химок. К тому времени рукопись была выучена им наизусть, и явилась волшебным заклинанием дабы проникнуть в пещеру Алладина. Стоило ему вспомнить какой-либо отрывок, как жучки принимались или совершать революции, войны, или создавать немыслимые цивилизации, творить искусство, из ритма его внутренней жизни — движении крови по сосудам, импульсам нервов, и прочих таинств, строить мистериальные храмы, упорядочивая внутри них ритуалами то, что всегда кажется неуловимым, как трепет ночного мотылька, тень в саду, залитого лунным светом. Но вместе с этим, возникшая казалась из ниоткуда тревога усиливалась. Всё отчётливее становилось осознание — чего-то не хватает, чего-то важного, что-то стало рваться из Вектора наружу, чтобы помочь ему с поисками. И однажды, во сне, к нему пришло прояснение. Он увидел себя в огромной библиотеке, внутри него насекомые искали настойчиво выход, кожа растягивалась, но не пускала маленьких существ в мир внешний. Рядом, на столе, лежал ножик которыми разрезают страницы новой книги. Вектор не долго думая схватил его, и с силой провёл по запястью вверх, к локтю. И вместо крови, из его нутра вырвались разноцветные, похожие на светлячки насекомые. Они вырвались клубком, упали на пол и покатились. Светлячки переливались настолько ярко, что в полутемном зале библиотеки выжгли пространство, сузили его до искрящегося шара, указывающего дорогу в несуществующем пространстве. Книга, на которую указали жучки, был том из собраний сочинений Булгакова — «Мастер и Маргарита.»

Конечно же Вектор читал, и не раз читал не горящую рукопись. Но, перевернув первую страницу он понял, что читал что-то совсем другое. Рукопись, найденная в развалинах монастыря явилась также ключом к совершенно другому пониманию вязи слов. Книга представала садом, с диковинными словами — плодами, и наполняя себя ими, переваривая, Вектору открывался новый смысл — он должен найти первую часть рукописи, он должен проникнуть туда, где она растет в саду вечности, а сад этот, дорога к нему — в квартире номер 50. Следующий год прошёл в безуспешных поисках. Вектор снимал квартиры на лестничной площадке где находилась дверь с цифрой 50. И где стена его квартиры граничила с оной квартирой. Но все жильцы оказывались банальными мертвецами. Они ходили на работу, рожали детей, ходили в кино, ездили на дачу, и не задумывались совершенно над тем почему, зачем они, вырванные из небытия, став на время анимированной глиняной куклой снова уйдут в никуда, в пустоши, где даже не шумит ветром взлохмаченная полынь.

Переехав неделю назад в Хилков переулок, что выходит на Пречистенскую набережную, Вектор почувствовал усталость. И буквально на второй день, возясь с замком услышал, как дверь квартиры номер 50 открылась. Боковым зрением он увидел выходящую молодую женщину, одетую в бордовое платье элегантно сидевшее на её высокой, эстетичной фигуре. Вектор повернулся, глянул прямо — черные волосы собранные сзади — проткнуты китайской красной палочкой для еды, восковое, но в тоже время и живое лицо, с бездонными глазами, сливающимися цветом с волосами, и уводящими, уводящими. Вектор с трудом отвёл глаза, поздоровался.

— Здравствуйте, — голос соседки гармонизировал, резонировал с глазами и волосами, как бы связывал их, вплетал в свои глубокие, бархатные вибрации, наполнял пространство коридора, — вы наш новый сосед? Недавно въехали?

Вектор вдруг испугался. Испугался, что открой он рот, и насекомые выскочат из него, разбегутся по его одежде, соскользнут на пол. «Ну и пусть,» — мысль молнией выжгла страх.

— Да, неделю назад. Очень приятно, меня зовут Вектор.

— Варвара, — соседка сделала шаг навстречу, протянула руку.

Жучки вдруг завибрировали так неистово, что Вектору пришлось сделать усилие не задрожать телом, он с трудом контролировал себя. Сделал шаг, протянул руку.

— Вектор. — Касание ладони Варвары обожгло холодом. По телу прошёл заряд, заряд холода, отчего жучки замерли парализованные, и Вектору пришлось использовать, уже несколько забытую свою, личную волю.

— Какое необычное имя. Вектор.

— Мои родители были математики. — Вектор улыбнулся, и только сейчас заметил, что всё ещё держит ладонь Варвары. Расслабился, ладонь соседки скользнула как ртуть. Поправила волосы. На восковом лице явилась улыбка. — Я рада знакомству. До свидания.

Вектор смотрел вслед удаляющемуся, трепетавшему языку пламени холодного багрового всполоха — так ему предстала Варвара, сквозь повторяемый им текст рукописи:

«Саламандра, в королевство камней, скрывая силу, являя в золоте — Сульфур, Меркурий же дрожит, как жизнь в серебряном окладе.»

На следующий день Вектор встретил и другого жильца квартиры номер 50. Им оказался сухощавый старик, с трясущейся мелкой дрожью головой и левой рукой. Несмотря на свой недуг, представившийся Варфоломей Яковлевич источал энергию, жизненную силу.

— А мне Варвара про вас рассказывала. У вас имя такое чудное, хорошее — Вектор. Почти что Вертер. Ваши родители, кроме того что были математики, наверное и Гёте любили?

— Да, они были большие поклонники немецкого романтизма. Как впрочем и английского, Озёрная школа. Математика для них была тоже, романтизмом, романтика чисел, бесконечного. Мой дед был знаком с Лосевым, также как и Мастер исповедовал Имяславие, и умудрялся совмещать мистику с математикой, с теорией бесконечности.

— Как же, как же! Лосев ставил Имяславие в определенный ряд математических конструкций, по его же выражению.

— Вы знакомы с этим?

— Ну по «Философии имени» я

— Утром, днём — кофе, вечером, чай.

— Вот и отличненько. А сейчас мне надо идти в поликлинику.