Транслокальность, границы и тело: отношение центра и периферий

Этот текст с примечаниями и дополнениями был переработан из двух публикаций в зинах №2 (2022) и №3 (2023) проекта «Локус». Последняя редакция апрель 2025.

Как мы воспринимаем пространство?

Один из самых употребляемых терминов — это «локус», место, объединяющее близкое по смыслу и расположенное в одном ареале физического пространства. Юрий Лотман понимает локус как определенное место, которому свойственны определенные правила и ситуации. Локус — реальное пространство, наполненное конкретикой и фактами, и оно существуют в строго обозначенных границах.

Мы мыслим место как очерченное границами.

Мы привыкли мыслить пространство иерархично. Оно воспринимается как форма, существующая в противопоставлении центра и периферии, Запада и Востока, своего и чужого мира. Николас Мирзоев разделяет городское пространство на три типа: имперский, разделенный и глобальный.

«Имперский город», граница которого проходит между центром города, включающего в себя богатые дома и развлечения, созданные для обеспеченной прослойки людей, и периферией — домами рабочего класса и заводами. Примером имперского города может служить Париж или Петербург конца XIX века. В бывшем имперском городе культурная жизнь группируется вокруг центральной части города, а остальной город — это районы проживания, окраины. В Казани — это Кремль, вокруг которого раскинулись спальники: Азино, Авиастроительный, Кировский, Ново-Савиновский и другие.

Хрестоматийный пример «разделенного города» — это Берлин, сначала поделенный на четыре сектора и позже Стеной. Отголоски разделенных городов — это территориальное деление по этническому признаку — кварталы мигрантов, черты осёдлости из прошлого имперского прошлого, депортации и насильственные границы советских республик.

Концепция «глобального города», существующего сегодня, — это пространство постоянного возникновения и стирания границ, невидимость отдельных групп людей, их исключённость по разным признакам из доминирующего объединяющего сообщества. Современная Москва включает в себя разные «невидимые» слои населения: мигранты, люди с низким достатком, этнические меньшинства теряются на фоне «русскости» огромного пространства, с многочисленными кольцами, местами досуга, доступные только для «своих», для гордых носителей идентичности титульной нации.

С возникновением феномена «сетевого сообщества» физический мир и расстояния сжимаются, доступность любой точки физически и с помощью интернет-технологий размывает границы. Сегодня мы живём в пространстве «большой деревни», появление которой предсказал Маршалл Маклюэн. Её возникновение связано с широким распространением телевидения и интернета: из огромного недосягаемого пространства мир превратился в ограниченную коробочку, где возможна передача информации секунда в секунду в любую точку земного шара. Информационное пространство схлопнулось. Многообразие образов тоже.

Восприятие пространства становится выборочным, оно наследует границы имперского и колониального прошлого, глобализируя и распространяя их: сolor line — граница расовой сегрегации — в ЮАР существует и сегодня в структурах городов с высокой миграцией. Границы между центральными районами с элитным жильём и высотками на окраинах характерны для городов во всём мире. Возникают и новые физические ограничения — стена на

Катализатором новых ограничений в глобальном пространстве стала пандемия, и после неё мир не вернулся в прежнюю форму. Вырастают новые границы и ограничения, свободное передвижение невозможно. Визовый режим считается эффективным инструментом миграционной политики, но чаще всего применяется для экономического давления и разграничения. Поэтому сегодня пространство локуса, ограниченного планетой, находится одновременного в трёх состояниях разделения: имперский и колониальний (периферийный) миры, которые отделены между друг от друга в глобальном пространстве, создавая слои видимых и невидимых. В медиа нет бедности, балом правит успешный западный белый мужчина, для которого все границы открыты, а если хочешь также, то всё в твоих руках.

Поворот на 180 градусов: глобальная деревня и дегуманизация

Ограниченность коробочки-пространства формируется постепенным покорением Западом Востока, распространением иерархичной культуры и технологий, воспроизводя концепт «глобальной деревни», который касается только информационного цифрового интернет-пространства. Сначала Европа, а сейчас и США, провозглашают себя центром мировой цивилизации. Но несмотря на радикальные изменения, в глобальной деревне по-прежнему царит парадокс бедности среди изобилия: нищие и голодные обитают в окружении сервисов стоимостью в миллиарды долларов.

После краха СССР и номинального окончания «холодной войны» под воздействием глобализации большинство стран оказались во власти имперского западного медиа, которое транслирует на все «колонии-периферии» определенные мысли и образы. Исключением можно назвать Северную Корею и в

В эпоху «войн в прямом эфире» против бесчисленных врагов западной цивилизации политика отбора материала к публикации все еще опирается на прошлый опыт отношений между метрополиями и колониями. Но «центр» не может существовать без «периферии». Необходимо постоянное разделение и сопоставление себя с ней. Европоцентризм по-прежнему пронизывает все социально-культурные институты: начиная с университетов и заканчивая пропагандой на всех уровнях. Мягкая сила центра направляет, конструирует и контролирует знание о других людях и

Вопрос только один: так было всегда?

Электронная культура глобальной деревни работает одновременно со всеми обществами, они связаны «подключением» к уже существующей западной культуре, впитывают те или иные стандарты культурного поведения и воспроизводства образов. Виртуальная культура и знание о мире с точки зрения европоцентризма воспроизводят колониальность власти. Правила остаются теми же: расизм, контроль труда и капиталистическая эксплуатация, бинарная система, контроль политики и субъектности, а также контроль над производством образов медиа и знаний в академии и других культурных институциях.

Печатное слово в пространстве «большой деревни» заменяется на картинки (pictures) и образы (images). Последние штампуются «для всех сразу», а личные истории не учитываются, им нет места. Язык и текстуальное отходят на второй план, потому что их можно разложить на составляющие «означаемого» и «означающего», а непрерывный поток изображений и коротких видео невозможно запомнить и

Так, например, Сьюзен Сонтаг в книге «Смотрим на чужие страдания» описывает случай:

«После высадки во Франции (6 июня 1944 г.) газеты печатали снимки безымянных убитых американцев — они везде лежали ничком или укрытые, или с отвернутыми от камеры лицами. Для чужих погибших такое уважение не считали необходимым. Чем дальше и экзотичнее страна, тем больше вероятности, что мы увидим мертвых и умирающих анфас».

Люди из африканских и азиатских стран как нечто диковинное демонстрировались с XVI до начала XX века в Лондоне, Париже и других европейских столицах. Позже демонстрация тела переросла в распространенную европейскую журналистскую практику, когда у изуродованных тел «отнималась» человечность, подразумевая, что эти тела какие-то экзотические, колониальные, другие, не-такие.

Именно эту практику попытались высмеять в своей работе художники Коко Фуско и Гильермо Гомес-Пенья «Пара в клетке: два индейца посещают Запад» (1992-1993). В этом перформансе они выдавали себя за двух представителей необнаруженного ранее племени Amerindians с острова Гуатинау. Первый перформанс был приурочен к годовщине пятьсотлетия открытия Христофором Колумбом Америки и был задуман как работа, подчеркивающая историю насилия, пленения и эксплуатации коренных народов. Творческое вдохновение художники черпали из различных исторических источников, включая историю рабства и человеческих зоопарков. Гомес-Пенья и Фуско были одеты в необычные, примитивные наряды: дизайнерские солнцезащитные очки, маска лучадора с гепардовым рисунком, кожаные сапоги, раскрашенные лица, длинные парики, юбка из травы, бусы, бикини-топ с леопардовым принтом и спортивные кроссовки. Во время перформанса исполнители в клетке занимались «традиционными» занятиями: смотрели телевизор, шили вуду куклы, работали на ноутбуке, ходили туда-сюда, ели фрукты, пили бутилированную воду и

Если рассматривать этот перформанс с точки зрения системного насилия, то Коко Фуско призналась, что она навсегда осталась той девушкой в клетке , и это не метафора, а перманентное состояние колонизированного человека — ограничение свободы в пространстве, ограничение тела и постоянный надзор. И перформанс, который должен был показать с помощью инструмента сатиры несостоятельность и примитивность западных концепций экзотического, вскрыл совершенно неожиданную вещь — многие зрители верили в подлинность аборигенов и возможность их выставления в музейном пространстве как легитимную практику. Документальный фильм представляет реакцию зрителей как косвенное доказательство того, что расистские убеждения всё равно пронизывают наше постколониальное общество и продолжают влиять на наш фокус зрения и отношение к незападным культурам. Изуродованное белое тело воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, изуродованное небелое тело невидимо, потому что оно сливается с контекстом среды и становится чем-то обычным.

Европоцентризм дегуманизирует небелые тела, стирает историю, субъектность и акт насилия как событие.

Мы не обращаем внимание на насилие «сильных мира сего», оно не показывается, не демонстрируется, замалчивается: полное истребление народа хереро в Намибии по приказу германской колониальной администрации; японская Нанкинская резня в декабре 1937 года в Китае, когда были убиты около четырехсот тысяч и изнасилованы восемьдесят тысяч людей, пытки во время Вьетнамской войны, дегуманизация Ирана со стороны США, колониально-имперские войны на территории Северной и Южной Кореи и др. Эти события — воспоминания немногих, это частные истории людей, которые были подвержены объективации и были поставлены на ступень ниже привычной системы иерархии. Война становится объектом внимания глобальной деревни, только если она становится чем-то исключительным: задевает центр, нарушает привычное спокойствие, внезапно в эпицентре гибнут белые люди, и это является нонсенсом. Война и насилие на периферии игнорируются и стираются из памяти, локальное в этом случае никогда не превращается в глобальное. Повестка замыкается сама на себе и «не пускает» небелые тела в качестве субъектов. Их роль — видимый, но экзотический и скорее неживой предмет.

В контексте России дихотомия белых и небелых тел тоже имеет своё место: в федеральной повестке на первое место выходит белый «культурный» человек, городской житель, пользующийся благами цивилизации. Небелое тело невидимо, беззвучно, одиноко. Оно также оказывается бесконечно чужим белому «столичному» телу, как и в глобальной повестке, также одиноко со своими проблемами, до которых нет дела белому человеку. Небелое тело дегуманизируется в обобщении и представлениях, в мемах социальных сетей, в рупоре телевидения, где мигрант, «хач» и кавказец сливаются в одно и теряют человеческую форму, превращаясь во

Чужое, а значит и несущее опасность — и в языке, и в представлении, и в культуре, на микро- и

Сегодня деколониальное мышление обнажает европоцентричность и

Как можно помыслить пространство без дихотомии центра/периферии?

Понятие «транслокальность», введенное Арджуном Аппадураи, означает определенное поле, которое пересекает географические, политические и культурные границы. Возникает оно чаще всего в связи с постоянной флюидной миграцией, когда индивиды живут в нескольких местах и включены в более, чем одно сообщество. Часто эту пограничность описывают словосочетанием «между двумя мирами». Помимо этого транслокальность — это ещё и метод, рассматривающий такие социальные отношения и разорванные поля в целостности. Этот метод подходит для работы не только с миграционными процессами, но и для описания пространства и пространственных отношений.

Транслокальность понимается как:

• новая рассеянная социальная форма;

• способ реорганизации пространства, места, мышления;

• новый метод и инструмент работы с социальными постоянно-мигрирующими общностями в физическом и виртуальном пространстве, размытыми идентичностями.

Смена «локуса» индивидом работает как попытка расширить привычное, быть-сосуществовать в двух измерениях одновременно. Свойственное только локусу видоизменяется, расширяется, перемещается, сливается с иным, похожим и непохожим. Два и более процесса влияют друг на друга и возникает особое социально-культурное пространство.

Транслокальность может быть полем создания особых структур знаний, кластеров и сообществ, в которых видоизменяются идеи, стираются границы между дисциплинами, знание возникает на стыке академической теории и коллективного опыта. Она также возможна и в поле социальных сетей, где люди делятся своим опытом, повседневностью, находят пересечения, возникают мигрирующие общности, имеющие общую историю или наследие. Всё это не вписывается в привычное ограниченное дихотомическое пространство, разделенное на множество сегментов. По такому принципу могут работать и сообщества, основной целью которых становится солидаризация, обмен опытом и выстраивание горизонтальных связей, вне зависимости от государственных границ. Через выстраивание нарратива «исключённых» возможно создание разнообразной матрицы прошлого, настоящего и будущего.

Примером транслокальности как реорганизации пространства может служить Зомия. Это сложная местность в географическом отношении, изрытая горами, холмами, тропическими лесами, реками и водоемами, на границах которой существует колоссальное этническое разнообразие. Зомия — это сто миллионов человек, более ста языков — которые объединяет то, что с древнейших времен и практически до сегодняшних дней они никогда не находились под государственным управлением. Формально они находятся в границах каких-то государств — на гористых окраинах Бирмы, Китая, Камбоджи и Вьетнама, фактически границы меняются и в зависимости от политических, социальных, природных факторов. Её жители веками сопротивлялись и сопротивляются не только внешнему государственному контролю, но и внутренним попыткам создать собственную государственность или любые иерархии. Эта среда — метофора транслокальности, горизонтальное подвижное объединение, лишённое строго очерченных границ (прим. концепция Зомии критикуется с точки зрения сложности доказательства реального существования, потому что она не является гомогенизированным определенным местом).

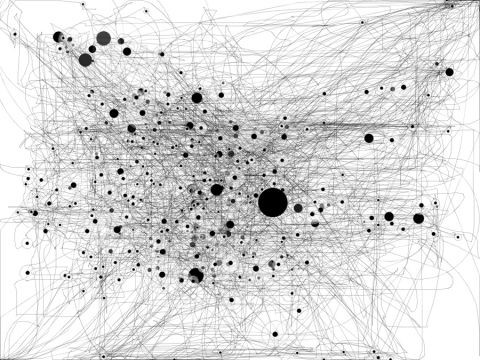

Транслокальность — это точки, мерцающие на карте. Они противопоставляют себя традиционной пространственной иерархии центра и периферии, могут образовать единую рабочую сеть полей, связанную общим контекстом, прошлым и возможным будущим.

Мысля мир без привычных иерархий, возможна встреча Других с Другими, находящихся по разную сторону границ историй, городов, стереотипов, государств. Транслокальности — это возможность налаживания иного пути вопреки привычной дихотомии своего/чужого, возникновения поля как возможности совместного социально-культурного существования, поиска согласия и солидарности.

Традиционно «транслокальность» противопоставляется концепции «соседства» национальных государств. Сегодня сложно представить пересмотр понимания места и границ в пространстве привычного имперско-колониального мира. Но концепция транслокальности даёт надежду, что пространственные, флюидные, текучие, непостоянные процессы переходов и становлений, всё-таки возможны, хоть и вопреки.

Литература:

1. Юрий Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь

2. Николас Мирзоев. Как смотреть на мир?

3. Маршалл Маклюэн. Глобальная деревня

4. Сьюзен Сонтаг. Смотрим на чужие страдания

5. Arjun Appadurai. The Production of Locality