Тим Ингольд. Когда МУРАВЕЙ встречает ПАУЧИХУ: Социальная теория для членистоногих.

Данная статья — перевод текста 2008 года из сборника «Материальная агентность». В ней Тим Ингольд полемизирует с

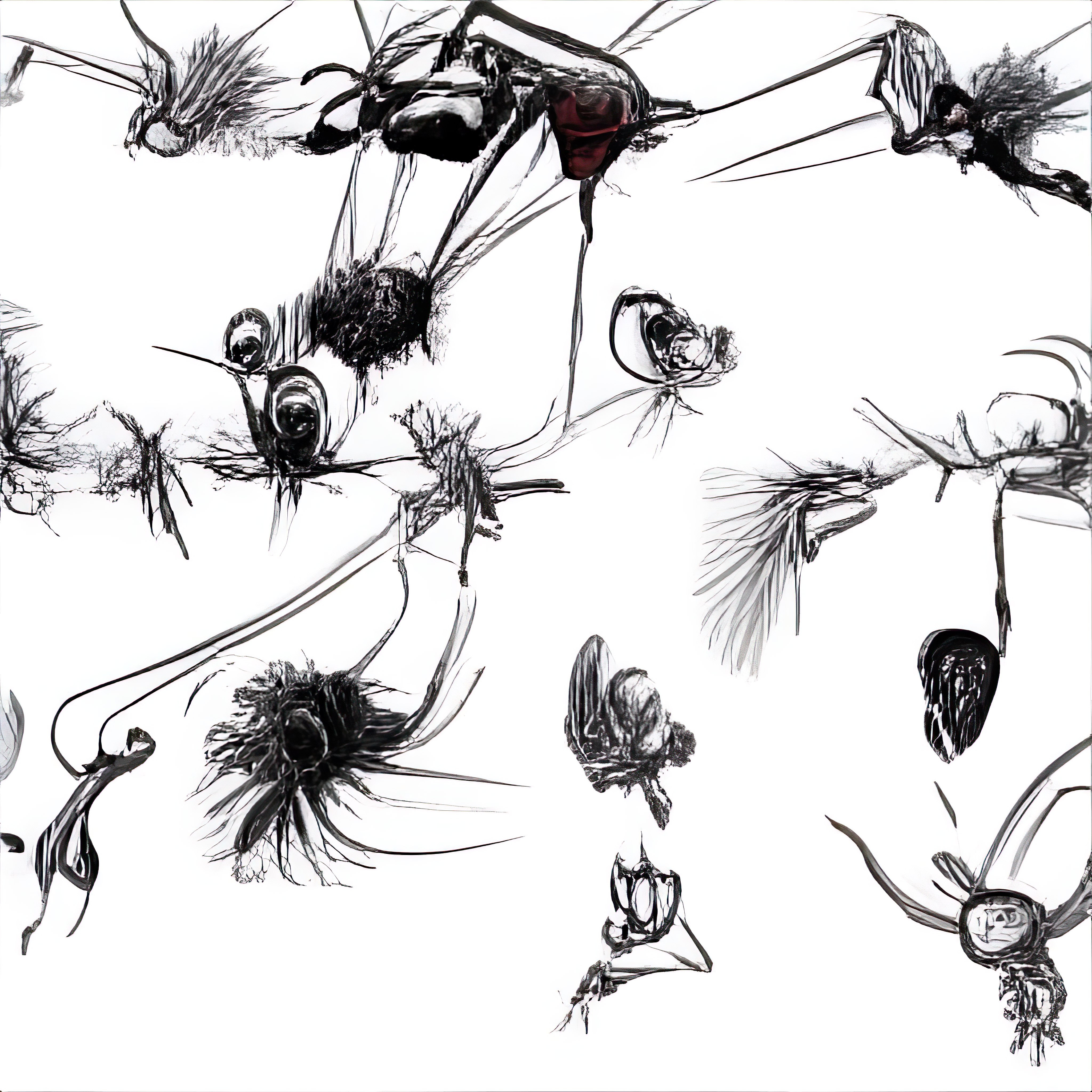

перевод, иллюстрации: ольга кудрявцева, меζа для экопраксии

Из сборника: Material Agency, под редакцией C. Knappett, L. Malafouris. Springer Science Business Media. — LLC, 2008

DOI: 10.1007/978-0-387-74711-8_11

Глубоко в лесу, среди зарослей и щебня, двое известных членистоногих, прославленных в животном мире своей изобретательностью и техническими достижениями, завязали разговор. Один — МУРАВЕЙ, другая — ПАУЧИХА. Оба склонны к философии: их забота состоит в том, чтобы понять мир и своё место в нем. В этот раз настала очередь МУРАВЬЯ открыть дискуссию.

«Мы, муравьи, — заявляет он, — не изолированные особи. Наш мозг может быть не больше булавочной головки, но мы способны добиться многого. Наши гнезда — монументальные курганы, а наши дороги — шоссе через лес, преодолевающие всё на своем пути. Мы способны на такие достижения, поскольку мы сотрудничаем. Мы живем вместе в многотысячных колониях, делимся едой и работой. Одним словом, мы самые социальные из насекомых».

ПАУЧИХЕ, более одинокой по натуре, трудно понять идею жизни в колонии. Она признаёт, что более склонна есть себе подобных, чем работать с ними. Ей любопытно узнать, что значит быть социальной, и она решает расспросить об этом муравья. «В ходе вашей деятельности, — замечает она, — вам приходится сталкиваться со всевозможными вещами. Я видела, как вы таскали в свои гнезда червей и насекомых, которых убили для пропитания, вместе со строительными материалами, такими как ветки, сосновые иголки и листья, часто во много раз превышающие размер вашего тела. Я видела, как вы трогали тлю и слизывали медвяную росу с их тел. И я видела, как вы собирали и таскали с собой личинок своего собственного вида. Скажите мне, у вас есть социальные отношения с этими существами или только со зрелыми членами колонии, такими как вы?»

«Итак, моя дорогая ПАУЧИХА, — отвечает МУРАВЕЙ, — Вы затронули проблему, которая была источником некоторых разногласий в мире муравьиных, и я должен признаться, что мои собственные взгляды на этот вопрос несколько неортодоксальны. Короче говоря, до сих пор существовало две школы мысли. Согласно одной школе, мы должны думать о колонии как о функционирующей тотальности, которая представляет собой нечто большее, чем сумма её частей, — своего рода суперорганизм, в котором жизнь каждого индивида полностью отдана на благо коллектива. Согласно другой школе, то, что мы называем ‘колонией’, не соответствует какой-либо реальной, конкретной сущности. Мы просто используем термин как сокращение для обозначения того, что на самом деле представляет собой обширную совокупность индивидов, каждый из которых руководствуется базовыми природными инстинктами, данными с рождения. Однако моё собственное мнение состоит в том, что мы должны характеризовать колонию, в первую очередь, не с точки зрения её членства или состава, а с точки зрения того, что там происходит на самом деле. Каждая колония — это улей, кишащий активностью. И если мы проследим за направлениями этой активности, то обнаружим, что их нельзя проследить ни до единого коллективного суперорганизма, ни до множества индивидуальных организмов. Скорее, проследить направления активности — значит описать обширную сеть, в которой любой индивид предстает лишь отдельным узлом. Каждый муравей в колонии является частью действия и продвигает его по-своему; он является, если хотите, действующим-муравьём (act-ant*)» .

*Актант — семиотический термин в

«Поэтому, если вы хотите возложить ответственность за происходящее, — вмешивается ПАУЧИХА, — вы не можете возлагать её на индивида или на коллектив. Скорее, оно распространено по всей сети».

МУРАВЕЙ одобрительно машет антеннами. «Именно так. Вот почему я говорю, что отдельный действующий-муравей не является агентом. Скорее, агентность — то есть то, что заставляет вещи происходить, — распределено по сети». (1)

«Всё это очень хорошо, — парирует ПАУЧИХА, — но вы все еще не ответили на мой первоначальный вопрос. Вы говорите о колонии как о сети действующих-муравьёв (act-ants). Но может ли сеть также включать не-муравьёв? Могут ли не-муравьи также вести социальную жизнь?»

«Абсолютно, — продолжает МУРАВЕЙ. — Сети может принадлежать всё что угодно, будь то муравей или не муравей. Именно по этому вопросу я не согласен со своими коллегами. Похоже, они думают, что в том, чтобы быть муравьём, есть нечто такое — некая неотъемлемая принадлежность к муравьям — что выделяет их от других существ в отдельный мир муравьиности, отличном от материального мира природы, в котором обособлено существование всех других существ. Они утверждают, что социальные отношения по сути своей не природные, а муравьиные (not natural, but antural). Но мир, в котором я обитаю, включает в себя как

«Но тут вы, конечно, ошибаетесь, — восклицает ПАУЧИХА. — Линии моей паутины совсем не похожи на линии вашей сети. В вашем мире есть просто сущности — частички и кусочки разного рода, которые собраны вместе или составлены друг с другом так, чтобы что-то происходило. Таким образом, каждое ‘отношение’ в сети есть связь между одной сущностью и другой. Как таковое отношение не имеет материального существования. Ибо материальность мира, на ваш взгляд, полностью постигается через связанных сущностей. Линии моей паутины, напротив, сами сотканы из материалов, выделяемых моим собственным телом, и укладываются по мере того, как я двигаюсь. Можно даже сказать, что они являются продолжением самого моего существа, поскольку оно проникает в окружающую среду — они составляют, если хотите, мое ‘расширенное тело’ (wideware) (2). Это линии, вдоль которых я живу и осуществляю свое восприятие и действие в мире (3). Например, я знаю, что муха приземлилась в паутину, поскольку я чувствую вибрацию в линиях через свои тонкие ножки, и именно по этим же линиям я бегу, чтобы забрать её. Но линии моей паутины не соединяют меня с мухой. Скорее, они уже сплетены до того, как прилетит муха, и своим материальным присутствием создают условия захвата, при которых потенциально может быть установлено такое соединение».

Рассказ ПАУЧИХИ напоминает МУРАВЬЮ о случае, произошедшем во время его крылатого брачного полёта, когда он чуть не попал в паучью ловушку. Его жизнь висела на волоске, впрочем, после довольно липкой возни ему всё же удалось высвободиться. Но был ли он пойман паутиной или пауком? Размышляя об этом, МУРАВЕЙ приходит к выводу, что «это был, конечно, и паук и паутина, или то, что мы могли бы рассматривать как гибридную сущность: ‘паука-паутину’, образованную их соединением». Но это ещё не всё, — продолжает размышлять МУРАВЕЙ: «Паутина не может функционировать как ловушка, если она не поддерживается. В действительности она подвешена на нитях, прикреплённых к веткам кустов и стеблям травы. Так что именно то, как паук, паутина, стебли и кусты объединились в сеть в тот конкретный момент, привело к тому, что я чуть не стал обедом для паука».

На слове «гибрид» ноги ПАУЧИХИ начинают нервно подёргиваться. Ей не нравится этот термин, и у неё давно зрели сомнения насчёт того, как он продвигается МУРАВЬЁМ и его единомышленниками. (4) «Ваши разговоры о гибридности, — раздражённо отвечает она, — полностью упускают суть. Вы представляете себе мир сущностей — паук, паутина, стебли, ветки и так далее, — которые собраны таким образом, чтобы создать необходимые и достаточные условия для того, чтобы произошло событие. И вы утверждаете, что агентность, которая ‘вызывает’ это событие, распределена по всем составляющим сборки. Моя точка зрения, однако, заключается в том, что паутина не является сущностью. Иными словами, это не замкнутый, самодостаточный объект, противопоставленный другим объектам, с которыми он затем может быть сопоставлен или соединен. Это скорее пучок или полотно волокон — плотно стянутых тут, но тянущихся свободными концами там — переплетающихся с другими волокнами из других пучков. Ведь ветки и стебли, к которым я прикрепляю эти тянущиеся концы, сами по себе являются лишь видимыми кончиками сложных подземных корневых систем. Каждое растение тоже представляет собой живое полотно линий. Как, несомненно, и я сама. Это похоже на то, как если бы моё тело было сформировано путём соединения нитей жизни, которые проходят через мои многочисленные ноги в паутину, а оттуда в более широкую окружающую среду. Мир для меня — это не сборка разнородных частиц и кусочков, а клубок нитей и путей. Давайте назовем это сплетением (meshwork), чтобы отличать её от вашей сети (network). Таким образом, я утверждаю, что действие — это не столько продукт агентности, распределённой по сети, сколько результат взаимодействия сил, осуществляемого вдоль линий сплетения» (5).

Пока МУРАВЕЙ и ПАУЧИХА беседуют на лесной подстилке — окруженные тем, что МУРАВЕЙ (строитель сети) воспринимает как набор разнородных объектов, и тем, что ПАУЧИХА (ткачиха паутины) воспринимает как ткань переплетённых нитей — что-то ещё происходит в воздухе над их головами. Танцует пара бабочек. «Обратите внимание,— говорит МУРАВЕЙ,— как в своём порхании каждая бабочка реагирует на движения другой. Мы могли бы даже назвать это ‘танцем агентности’ (6). Очевидно, что бабочки взаимодействуют в воздухе, точно так же, как мы, акторы, взаимодействуем на земле, в акробатике нашей коллаборации».

«Но задумывались ли вы, — спрашивает ПАУЧИХА, — о самом воздухе? Полёт бабочки становится возможным благодаря воздушным потокам и вихрям, частично создаваемым движением её крыльев. Точно так же рыба в реке способна плавать, иногда с поразительной скоростью, благодаря тому, что она создаёт вихри и завихрения в воде, взмахивая хвостом и плавниками (7). Но какой смысл было бы говорить, что воздух в первом случае является участником сети, с которым бабочки танцуют так же, как они танцуют друг с другом; или, во втором случае, что рыба танцует с водой, как это могло бы быть с другой рыбой на мелководье? Безусловно, это не имело бы никакого смысла. Воздух и вода не являются объектами, которые действуют. Они являются материальными средами, в которые погружены живые существа, и воспринимаются посредством их течений, сил и градиентов давления. В самом деле, летает не бабочка как таковая, но

«И я, — продолжает ПАУЧИХА, — должна вернуться в свою паутину. Потому как я должна сказать, что моя паутина для меня — то же, что воздух для бабочки или вода для рыбы. Я не умею летать или плавать, но я могу сплести паутину и использовать её свойства липкости, растяжимости и так далее, чтобы бегать и ловить мух. Я могу танцевать тарантеллу с мухой, которая садится на мою паутину, но сама паутина не является партнёром по танцу. Это не объект, с которым я взаимодействую, а основа, создающая возможность взаимодействия. Короче говоря, паутина — это само условие моей агентности. Но сама по себе она не является агентом».

«Это, если можно так выразиться, — вмешивается МУРАВЕЙ, — очень арахноцентрическая точка зрения. Предположительно, по-вашему же аргументу, если бы вы были мухой, вы также могли бы утверждать, что являетесь агентом, и если бы вы были муравьём, как я, вы тоже могли бы утверждать, что являетесь агентом. Интересно, сколько ног вам нужно, чтобы иметь право называться агентом: шесть, восемь, сто? Нашей общей знакомой многоножке здесь действительно повезло. С таким количеством ног она, должно быть, воистину могущественный агент».

«Вы, конечно, шутите, мой дорогой МУРАВЕЙ, — отвечает ПАУЧИХА. — Тем не менее, на ваш вопрос я бы ответила: по крайней мере, четыре! Ибо, хотя я была бы готова признать агентность наших четвероногих друзей, крысы и мыши, я бы подвела черту над двуногими людьми. Вы можете быть агентом с вашей формикоидной* точки зрения, а я — с моей точки зрения арахнида, но с перспективы, посредством которой люди отличают себя от всех других существ, невозможно понять, как они вообще могли бы проявлять какую-либо агентность. Однажды я незаметно свисала с потолка одной из их так называемых ‘классных комнат’ и подслушала, как

*Formic с латыни — «муравей». — прим. ред. экопраксии

«Что ж, — подумала я про себя, покачиваясь на конце своей нити, — если вы представляете, что в этом заключается суть вашей человечности, то её определенно нельзя найти в том, что вы, люди, делаете. То, о чем вы говорили, — это интеллект, когнитивная способность продумывать вещи заранее, в голове, до их реализации в мире. Но интеллект — это одно, а агентность — совсем другое (8). Путать эти два понятия — серьёзная ошибка». И я вспомнила историю о пресловутой многоножке, которая при вопросе, как ей удаётся координировать движения её ста ног, оказалась обездвижена и умерла от голода. До тех пор, пока она действовала бездумно, дав своим ногам самим заботиться о себе, никаких проблем не было. Но как только она остановилась, чтобы задуматься о своих действиях, она больше не могла действовать. Её агентность была подорвана». В общем смысле, существо, не способное сделать что-либо не продуманное им заранее — не смогло бы сделать вообще ничего.

«Мы все знаем о высокомерии и глупости людей, — смеётся МУРАВЕЙ в ответ, — особенно об их философах, которым больше нечего делать в жизни, кроме как думать. Если бы мы только могли уменьшить их в размере и заставить работать в одном из наших гнезд, они бы кое-чему научились! Как я уже объяснял, они скоро обнаружат, что агентность не является эксклюзивной ни для муравьев, ни для не-муравьев, а распространяется по всей сети, созданной их коллаборацией. Короче говоря, нам нужно установить принцип симметрии, согласно которому ни одна из сторон дихотомии муравей/не-муравей не имеет преимуществ перед другой».

«Я не хочу предоставлять особые привилегии муравьям или паукам, — отвечает ПАУЧИХА, — не говоря уже о людях. И всё же я не могу принять ваш принцип симметрии. Проблема заключается в вашей общей категории ‘не-муравьев’, которая включает в себя всё, от песчинок и мёртвых листьев до тли и бабочек — и даже людей! Наша концепция агентности должна учитывать реальную сложность живых организмов в противовес инертной материи. Просто абсурдно класть песчинку и тлю на чашу весов и утверждать, что они эквивалентны. Они могут весить одинаково, но с точки зрения сложности они находятся на разных полюсах. Ключевое отличие состоит в том, что тля, будучи животным, имеет нервную систему — точно такую же, как у вас и у меня. Когда я сажусь в центре своей паутины, я вся дрожу, как лист дерева на летнем ветру. Я чувствительна к малейшему движению или вибрации. Однако разница между мной и листом заключается в том, что каждое движение, которое я делаю, также является движением моего внимания. Именно внимательность этого движения квалифицирует это как пример действия и, таким же образом, квалифицирует меня как агента. Иными словами, суть действия заключается не в продуманности (как утверждал бы наш философ-человек), а в тесной связи телесного движения и восприятия. Но это также означает, что все действия, в той или иной степени, умелы. Умелый практикующий — это тот, кто может постоянно настраивать свои движения на колебания в воспринимаемой среде, никогда не прерывая потока действий (9). Но такое умение не дано заранее. Скорее, оно развивается как неотъемлемая часть собственного роста и развития организма в окружающей среде. Поскольку агентность требует навыков, а навыки возникают в процессе развития, из этого следует, что процесс развития является непременным условием осуществления агентности. Приписывать агентность объектам, которые не растут и не развиваются, а значит, не обладают никакими навыками и движения которых, следовательно, не связаны с их восприятием, — нелепо».

Слушая это, МУРАВЕЙ остаётся невозмутимым. «Ну, неудивительно слышать от вас это, не так ли, — едко заметил он. — Вы — ПАУЧИХА, и вы отстаиваете утверждение, что Умелая Практика Предполагает Воплощённую через Развитие Восприимчивость*. Я ценю ваши взгляды; они действительно на вес ЗОЛОТА (что, я мог бы добавить, очень мало, поскольку вы такое легковесное существо). Но я — МУРАВЕЙ. Я сторонник Акторно-Сетевой Теории**. Не зря я известен как БАШНЯ среди членистоногих. Ибо моя философия возвышается над вашей».***

«Вы действительно мастер возвышенных мыслей, — устало признает ПАУЧИХА. — Но я, по большей части, не могу понять ни слова из того, что вы говорите». И с этими словами она убегает.

*«Умелая Практика Предполагает Воплощённую через Развитие Восприимчивость» — акроним анг. слова “spider” (паук) — Skilled Practice Involves Developmentally Embodied Responsiveness

**«Акторно-Сетевая Теория» — акроним анг. слова “ant” (муравей) — Actor Network Theory

***Автор текста использует каламбуры, чтобы сослаться на себя (IN GOLD, Ингольд) и своего оппонента в полемике (THE TOWER, фр. la tour, то есть Латур). — прим. ред. экопраксии

(1) — Как выразились Джон Ло и Аннмари Мол (глава 4 указанного сборника), «сущности…осуществляют друг друга. При таком образе мышления агентность становится повсеместной, бесконечно распространяемой через сети материализованных отношений». Таким образом, важно не то, что представляют собой эти сущности, а то, что они делают, и, в свою очередь, то, что с ними делается. Любопытно, что Ло и Мол утверждают, что английский язык затрудняет выражение состояния, промежуточного между «делать» (do) и «претерпевать на себе действие» (being done to), несмотря на богатый словарный запас простонародных выражений, таких как «иметь в виду» (minding), «следить за» (keeping watch) и «приглядывать» (looking after).

(2) — Понятие ‘wideware’ взято у Энди Кларка (глава 1, этот сборник). «Связь между биологическим организмом и wideware, — пишет Кларк, — так же важна и глубока, как связь между пауком и паутиной». В другом месте историк искусства Джеймс Элкинс использует метафору паутины, чтобы описать «клубок видения», в который каждый человек ловит объекты своего внимания (или, наоборот, в котором оказывается пойманным). «Я не паук, который плетет паутину, и я даже не муха, попавшая в паутину: я сама паутина, струящаяся во всех направлениях без центра и без ‘я’, которое я мог бы назвать своим» (Элкинс 1996:75).

(3) — То же самое можно сказать и о тропах или тропинках, проложенных пешеходами-людьми. О таком пути мы могли бы спросить (как это делают Ло и Мол, глава 4 этого тома): «Откуда берется этот путь и куда он может привести?» Однако это неподходящая метафора для отслеживания связей между сущностями в сети, как предполагают Ло и Moл.

(4) — Пример можно найти в главе 5 (этот том), в которой Оуэн Джонс и Пол Клок говорят о «способах, с помощью которых нечеловеческие организмы и материалы вносят вклад в сетевые агентности гибридных коллективов». Аналогичным образом Том Ярроу в главе 7 ссылается на «гибридные сети людей и вещей, в которых соединены различные виды ‘актантов’».

(5) — О различии между сетью (network) и сплетением (meshwork) см. Ingold (2007: 80-2).

(6) — Понятие «танца агентности» взято у Ламброса Малафуриса (глава 2 этого тома). В таком танце, объясняет Малафурис, между двумя партнёрами должно быть равенство или симметрия. Однако, как ясно из следующего аргумента, Малафурис заблуждается, применяя это понятие к отношениям между гончаром и влажной глиной. Ибо гончар и глина не являются равными партнёрами. Глина для гончара — то же, что воздух для бабочки, вода для рыбы и паутина для паука. Как таковая она представляет собой основу для взаимодействия, но не является взаимодействующей.

(7) — Энди Кларк (глава 1, этот том) иллюстрирует этот момент на примере рыбы тунец. «Настоящая плавательная машина, — предполагает он, — таким образом, это рыба в её надлежащем контексте: рыба плюс окружающие структуры и вихри, которые она активно создает, а затем максимально использует». «Надлежащий контекст» в данном случае представляет собой текучую материальную среду с её градиентами давления и силовыми линиями. Это не сборка отдельных материальных объектов.

(8) — Интеллект, как утверждают Ричард Харпер, Алекс Тейлор и Майкл Моллой в главе 6 «это термин, применимый только к людям» (что также несколько спорно). Но с «агентностью» дело обстоит не так.

(9) — Как объясняет Джон Саттон (глава 3, этот том), «легко адаптируемое применение воплощенных навыков требует открытости и понимания специфики ситуации». Но это не означает, как, по-видимому, думает Саттон, что «желобчатое воплощённое вовлечение» практикующего модулируется когнитивным вмешательством или «действием» посредством «знания». Скорее всего, опытная практика вообще не ограничивается каким-либо желобком, а скорее прорезает свой собственный желобок, ведомая восприятием.

Литература

Elkins, J., 1996. The Object Stares Back: On the Nature of seeing. Simon and Schaster, New York.

Ingold, T. 2007. Lines: A Brief History, London: Routledge.