Горизонтальная кастрация

Интервью с moloko plus

В современной психологии существует понятие «зрелого бунта». Бунт подростковый — это аффект, слепое стремление проявить, манифестировать себя через акт агрессии, часто не согласующийся с реальностью. Зрелый бунт — понятие более неоднозначное, потому что зависит от множества социальных и личностных факторов. То есть — дело сугубо индивидуальное. Именно поэтому после 25 лет возрастная психология разводит руками и оставляет за каждой отдельной личностью право на собственную форму и собственный способ говорить «нет». Никаких готовых решений о том, как правильно это делать у психотерапевтов и психоаналитиков нет. Поговорили с moloko plus о неочевидных формах бунта.

Как удалось подружить в голове модель капитализма и горизонтальные связи?

Л. В

П. Первый кризис горизонтальности у нас случился, когда мы ввели оплату за SMM. Как только мы с этим столкнулись, мы решили, что все процессы необходимо формализовать и оптимизировать. Иначе было невозможно гарантировать, что люди получат деньги за свою работу. С этого момента мы стали думать, что нам делать с коллективом, с доходами и так далее.

А концептуально? У вас же достаточно радикальная повестка. Вас и раньше спрашивали о том, этично ли «продавать бунт». Как идея о том, что общество уже достаточно зрелое для того, чтобы самоуправляться мэтчится с тем, что у нас вот такая экономическая система?

Л. Думаю, нужно два мнения, потому что единая позиция на этот счет вряд ли может быть. Мы поняли, что менять мир почти невозможно. Особенно, когда у тебя тысячные тиражи.

А была такая идея — изменить мир?

П. Журналист не должен строить свою деятельность вокруг того, чтобы изменить мир, но журналист должен понимать, что любое его действие может привести к изменению этого мира. Мы не думаем, что вот сейчас мы напишем номер, и люди прозреют. Ну прозреют, и что? Если говорить о продажах, мы никогда не призывали людей ни к чему, кроме как задумываться. У меня нет проблем с тем, что наши читатели могут быть правыми, например. С другой стороны — материалы moloko plus довольно часто фигурируют в уголовных делах, как

Почему?

П. Оно приводит нас не к обсуждению журналистики, литературы, искусства, а денег.

Л. В

П. Мне кажется, то, что мы делаем, все равно честнее, чем призывы к совершению террористических действий на территории Российской Федерации, которые издаются

В 2016 году вы определяли свою аудиторию как чуваков из очень состоятельных семей, которые «пороху не нюхали», либо как совсем каких-то отбитых маргиналов. А кто сейчас вас покупает?

Л. Сейчас мы понимаем, что это люди, которые не очень вписываются в существующую среду. То есть это такие немножко отщепенцы. Это выражается в темах, которые им интересны. В специфическом чувстве юмора. Наша аудитория считывает вещи, которые большинству людей не кажутся смешными. Сейчас наша ЦА — во многом это люди, которые занимаются IT. Произошел сдвиг от нацболов к людям, которые просто пытаются понять ту часть реальности, которая игнорируется, но ощутимо существует.

П. В офлайне это практически невозможно отследить, но по

Что у вас происходит с редакцией?

Л. Уехал ключевой человек. Мы пытаемся понять, что вообще происходит. Упали продажи: за этот месяц мы сделали сильно меньше денег, чем планировали. Но пока мы можем, мы будем выстраивать процессы здесь.

Вы раньше как-то очно встречались?

Л. Есть очное собрание, которое проходит ежемесячно, такая расширенная планерка. Мы обсуждаем все: и контент, и то, как мы будем деньги зарабатывать.

То есть у вас нет какого-то четкого бизнес-плана? Каждый раз — новая модель?

Л. У нас есть цели на год. И в процессе они корректируется, в зависимости от того, что происходит. В прошлом декабре мы не знали, что начнется то, что началось, и, естественно, что те планы, которые у нас были, мы не можем реализовать. Но мы планировали выпустить номер, вот мы его выпускаем.

П. Мне кажется, что покупательская способность очень сильно зависит от доверия к государству.

От доверия государству?

П. Конечно. Если люди не доверяют государству, они не тратят деньги, а копят их. Желательно не в государственной валюте. Например, процент ипотек, которые люди брали до февраля этого года, был высоким. И это свидетельствует о некоем доверии государству. Не о согласии с его линией, а об уверенности в том, что это такой неосовок, где все крепко, и не на**** (не обманут — ред.).

Есть же все равно какой-то спрос, который формируется извне? Через маркетинговые инструменты, коммуникации.

П. Я могу сказать по нашим продажам, как у нас это работало. В феврале все в шоке, мы в шоке, никто ничего не понимает. А уже ближе к апрелю, когда люди осознали, что случилась какая-то «новая нормальность», им показалось, что они могут снова строить планы. И наши продажи снова пошли вверх. А если мы посмотрим по

Система стремится к балансу.

П. Мы не знаем, сколько людей уехало. Чиновники опровергают цифру в 1 млн. Ну хорошо, допустим, полмиллиона. Это много. Часть из этих людей, очевидно, наша аудитория. Часть из этих людей, если не уехала, то думает об отъезде. А если человек об этом думает, он, очевидно, не покупает какие-то лишние вещи. Он не тратится на

Я общался с коллегами из крупных медиа: А у вас как? Ладно, мы маленькие, не умеем планировать. А они говорят: у нас тоже…Не понятно, как нам будут выплачивать премии. Премии выплачивают за выполненные KPI, а в ситуации полной неопределенности KPI быть не может. Понятно, что все издания сейчас рубят «косты». Может быть у

Почему важно получать деньги за работу?

П. (улыбается) Никто не хочет вести соцсети бесплатно? Когда люди делают что-то бесплатно, невозможно к ним предъявлять требования. Это же не история про то, что вы живете в общаге и договариваетесь помыть полы. И

Как будете дальше развивать издание?

Л. Мы сейчас приближаемся к

П. Неважно, насколько плоха ситуация в стране, в экономике. Если бы мы знали, что эта ситуация будет стабильной хотя бы год, мы могли бы думать наперед. Взять взаймы, взять кредит. Потому что любой рост подразумевает постоянное привлечение внешнего капитала. Вот сейчас мы пойдем в банк, скажем: мы два брата — акробата, и у нас есть бизнес. Мы можем все расписать, и банк это устроит. А дальше? Дальше у меня огромное количество вариаций того, что может произойти в ближайшее время, и часть из них попадает под уголовный кодекс. Мы не понимаем с текущими законами, можем ли мы продолжать издание предыдущих номеров, потому что трактовки максимально широкие. Поправки к «Закону об иноагентах», которые готовятся в декабре, еще сильнее расширяют это понятие. Есть желание делать проект, но это желание вообще может не мэтчится с реальностью. Может мы на рынок пойдем завтра, картошку продавать.

Л. Все находятся в таком подвешенном состоянии, из которого может помочь выйти отдых, снижение тревожности, антидепрессанты.

П. Находясь в России, мы понимаем, что мы цивилизационно, вне зависимости от нашей позиции, отдаляемся от людей, которые уехали. Например, то, что происходит в Армении и Грузии, нами мыслится одним образом, а эмигрантами — другим. Открывая соцсети, я понимаю…Не знаю как сказать…Семантику? Но не понимаю прагматику. Может, я просто впечатлительный. Окей, может я о

Может имеет смысл какие-то новые навыки приобретать?

Л. Может быть. Есть сторонний проект, в котором участвует часть «Молока». Мы вот опубликовали недавно книжку про «Болотное дело». Переосмысляя какое-то ближайшее прошлое, можно, в принципе, заниматься тем же самым, но под новым углом. Самоцензура это? Не знаю. Может быть это просто здравый смысл.

Паш, вот ты часто говоришь, что есть такая общая пассивная позиция: «это все Путин виноват, а мы тут вообще не при чем». И ты призываешь смотреть в прошлое, на

П. История — это очень важно. Есть люди, которые буквально не знают,

что такое «Болотное дело», и что Россия — это не страна рабов. И граждане России много раз высказывались по разным поводам. И это не получилось. Или получилось. Что такое победа? Вот мой приятель говорит: как ты жил в такой гомофобной стране, без ТикТока и интернета. Это же такая несвобода! А я ему отвечаю: нет, чувак, это у тебя несвобода. У меня по телеку показывали группу «Тату». На телеке было много разного контента. Был журнал «Хулиган», из которого я узнал о существовании анархизма, антифашизма, автостопа. А сейчас мы живем в

Есть такое мнение, что федеральные СМИ в информационном поле ведут себя как растлитель. Что делать, если ты становишься наблюдателем, но сделать ничего не можешь?

Л. Я не очень понимаю, кого они растлевают, если честно….

П. Две мысли. Первая: все участники альтернативного подполья в журналистике очень часто заражены мессианством, а, следовательно, заражены христианским мифом гонения. Им в целом им ок, что их слышит мало людей, по сравнению с Киселевым. Им ок, что они в статусе городского сумасшедшего. И некоторое пренебрежение к любой массовой аудитории чувствуется. Это желание пострадать и преисполниться. Юнгер писал: мы живем в обществе, где мужчина будет вызывать полицию, когда увидит, как его жену насилуют. Это не ок. И это очень точно, мы живем именно в этом обществе. В обществе, где люди цитируют конституцию, когда их избивают. Где люди позволяют делать с собой страшные вещи. Не в смысле, что они в этом виноваты, а в том смысле, что они это проглатывают. Я, например, ушел из журналистской среды году в 2013, потому что я понял, что моя пищеварительная система не способна это переваривать. Терпеть унижения, и делать из публичного унижения себя продукт, который ты потом продаешь. Продавать свои страдания.

Вторая: 70-летние деды совращают 20-летних пацанов. Мы про это? Тут история выходит из наших семей, потому что по

Это не психоаналитический язык.

П. (смеется) Ну…Щас. Щас. Метафорически. У них есть что-то, что заставляет их бунтовать…

Ярость.

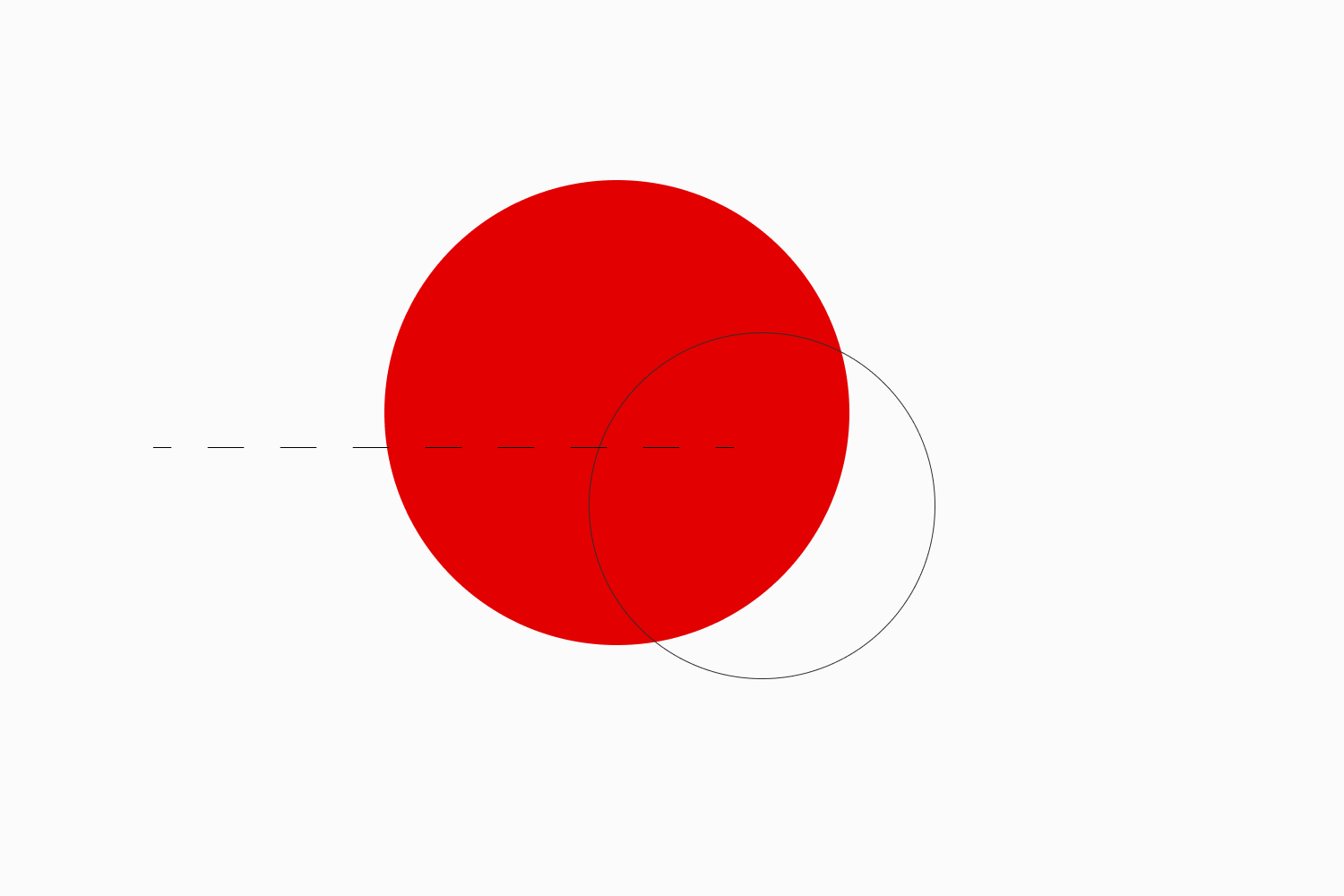

П. Против любых устоев, против любого руководства. Это очень важный вид бунта и панка. В консервативном обществе — я сейчас очень такой лубок рисую — они будут красить волосы и носить цепи, а в условиях какой-то Высшей школы экономики — они будут носить косоворотку и зубрить кодекс русского офицера, написанный на дореволюционной орфографии. Но это все про бунт. А у нынешнего поколения… Такое ощущение, что случилась кастрация. И вот каким-то образом наше государство этих людей кастрировало.

Вот это уже ближе к психоанализу. Это те же люди, которые сейчас убегают от мобилизации?

Я не знаю. Это вопрос не конкретных действий. Кто-то бежит — и это слабость, а

(Все дружно смеются)

Что Байден. Что Путин с Лукашенко. Это все очень старые люди. Мне понятно, что когда люди говорят: «Мне нравится Зеленский», они говорят: «Мне нравится Зеленский и то, что за ним». А за ним некий цивилизованный мир. А вершина цивилизационного мира — это опять Джо Байден! И вот это проблема! Я вижу реакцию людей на вооруженный конфликт в сердце Европы, и эта реакция буквально запрограммирована тем, какую пропаганду человек прочитал первой. И на какой мини-бунт он способен. Для кого-то «быть за Россию» — это способ сказать f*ck you своим однокурсникам, а не способ сделать высказывание, которое определяет его отношение к мировым процессам. Способ позлить или поддержать родителей. Может быть у меня у самого уже возрастное ворчание, но я реально наблюдаю потерю воли.

Как возвращать людям волю?

Я один раз вмешался в уличную драку. Два мужика били третьего, я их раскидал их. Спас мужику айфон. После этого я понял, что могу все. Неделю я себя боялся, потом как-то научился с этим жить. Почувствовал, что я — самый главный ответчик: и в своей жизни, и перед богом. Это было очень освобождающим действием. И я тогда понял: мне важно, что у меня получилось сделать так, чтобы реальность пошла так, как я хочу. Так, как я считаю правильным. Да, я ничего не могу сделать с более глобальными событиями. Мы недавно с Лёшей размышляли о том, где заканчивается наша ответственность как взрослых белых гетеросексуальных мужчин в связи со всеми условиями и событиями … Где мы можем сказать: вот это я уже не могу починить, это Путин сломал.

И где же она заканчивается?

Л. Меня можно, наверное, отнести к тем самым кастрированным людям,

но я считаю, что там, где я могу на

ни смотря ни на что. Может это выученная беспомощность. Но идите на***, я считаю так.

П. Это не похоже на слова кастрированного человека!