Почему Эрик Булатов — один из главных художников нашего времени

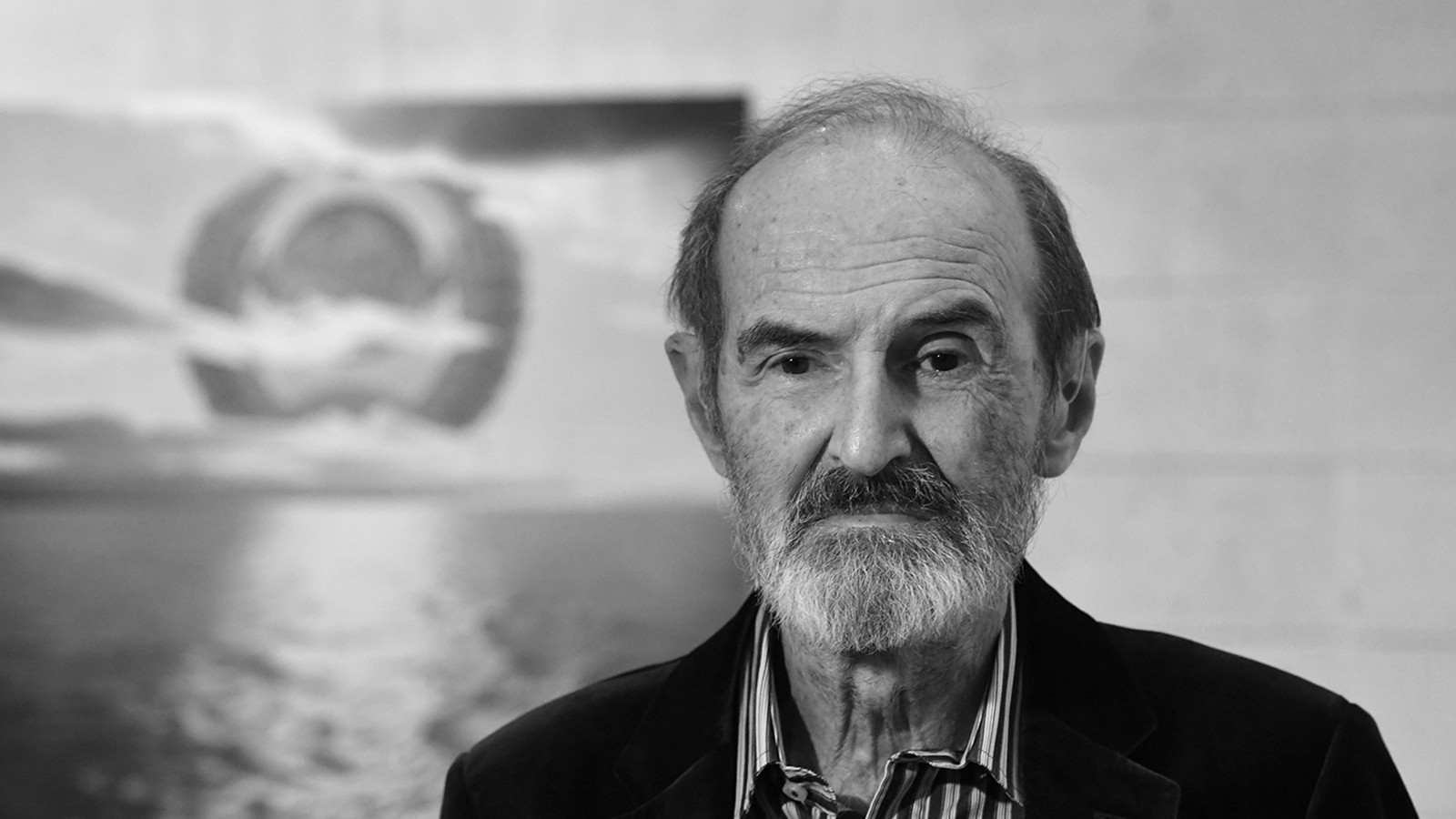

Эрик Булатов — один из самых влиятельных художников второй половины ХХ века и выдающийся представитель русского неофициального искусства. Он родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) и прожил 92 года, оставив неизгладимый след в истории мирового искусства. Недавно, 9 ноября 2025 года, художник скончался в возрасте 92 лет.

Ранний период и образование

Булатов начал свою художественную карьеру в 1950-х годах, когда учился в Московском художественном училище имени 1905 года, а затем в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, где учился у известного педагога Петра Покаржевского и посещал занятия в мастерских Роберта Фалька и Владимира Фаворского. Получив образование, он работал иллюстратором детских книг в издательстве Detgiz с 1959 года, где вместе с Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым создавал графические работы. Эта деятельность финансировала его художественную деятельность на протяжении почти 30 лет.

Становление как художника нонконформизма

В 1957 году Булатов начал выставлять свои картины в Москве. Однако подлинный прорыв произошел в 1960-х годах, когда он стал одним из основоположников неофициального искусства в СССР вместе с Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым, Владимиром Немухиным и другими художниками. В этот период Булатов сформировал группу Sretensky Boulevard Group, которая позднее стала известна как Московская школа современного русского искусства. Основные темы его произведений концентрировались на противостоянии между индивидуальностью и коллективизмом, свободой и угнетением.

В СССР из-за цензуры работы художника долгое время не выставлялись. Только в 1965 и 1968 годах прошли короткие выставки его произведений в Институте Курчатова и кафе «Голубая птица» в Москве. Международное признание пришло только в 1973 году, когда его картины впервые появились за границей.

Творческий метод и стиль

Основная характерная черта стиля Булатова — это уникальное сочетание разных направлений искусства в одном произведении. Художник часто использует элементы социалистического реализма (такие как плакаты и лозунги) и сочетает их с абстрактными формами, поп-артом и фотореалистическими приемами, создавая одновременно ироничные и серьезные композиции.

Характерный творческий метод Булатова включает следующие ключевые элементы:

Столкновение текста и образа: Плакатный текст, выхваченный из контекста советской действительности, сталкивается с фигуративной составляющей (чаще всего пейзажной или заимствованной из массовой печати). Это позволяет предельно доступным образом проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды.

Теория взаимодействия картины и пространства: Булатов разработал фундаментальную концепцию, согласно которой картина состоит из двух взаимоисключающих частей: конкретной, реальной плоскости и воображаемого пространства, которое можно построить по ту сторону этой плоскости. В своих произведениях художник стремился не сводить эти понятия воедино, а противопоставлять их. Сам Булатов утверждал: «Путь к свободе ведет через пространство искусства».

Анфилада пространств: В картинах Булатова возникает специальная модель восприятия — «анфилада пространств», где граница между реальным и изображаемым, между жизнью и искусством растворяется. Живописное произведение становится своего рода порталом, воротами в другой мир. Этот концептуальный подход позволяет зрителю не рассматривать картину, а оказаться в другом пространстве.

Фотореалистический язык: Булатов использует художественный язык, близкий фотореализму, когда изображаемое воспроизводится на холсте «безо всяких профессиональных смещений и сносок, без каких бы то ни было акцентов, всё как есть». Подобное отсутствие авторского «отпечатка» позволяет зрителю войти в другое пространство и выйти из своей повседневности.

Визуальный вербализм: Текст в работах Булатова функционирует как визуальная метафора, где лаконичные слова превращаются в символы времени и пространства, заставляя зрителя задуматься о восприятии реальности и смысле повседневных фраз.

Ключевые произведения и их интерпретация

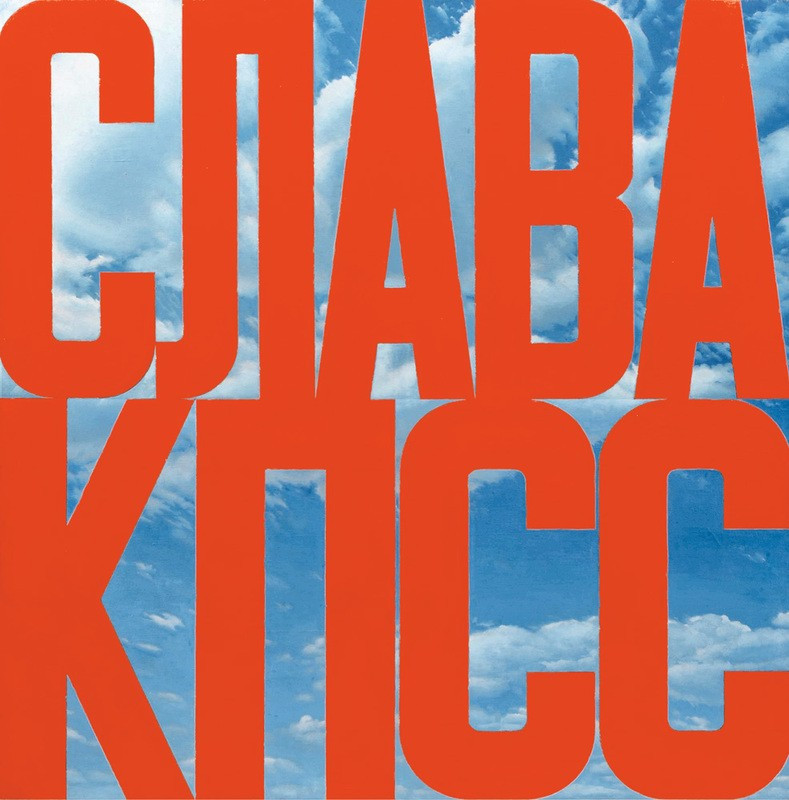

«Слава КПСС» (1975) — один из самых знаковых произведений Булатова. Это квадратное полотно размером 2×2 метра изображает красные буквы лозунга на фоне облаков, напоминающих мощь античных богов. Картина была продана на аукционе Phillips в Лондоне в 2008 году за рекордную сумму 2,159 миллиона долларов, что сделало Булатова одним из самых дорогостоящих ныне живущих художников на момент продажи.

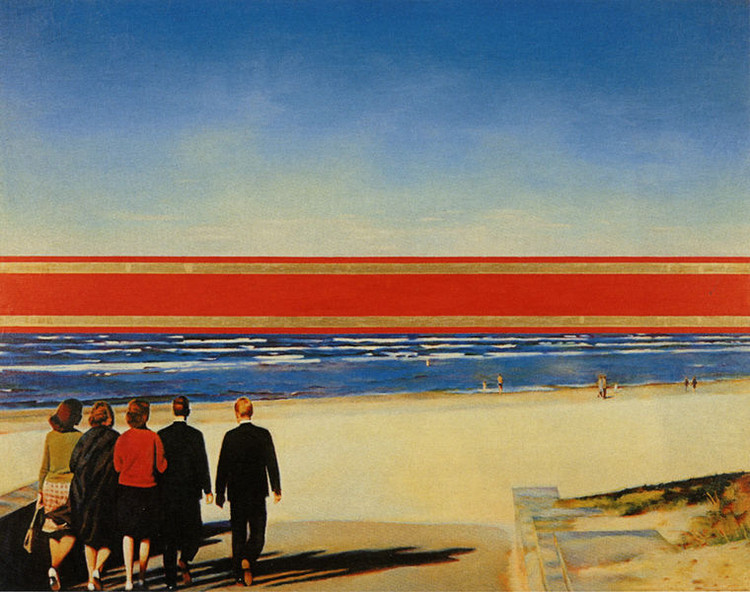

«Горизонт» (1971-1972) — произведение, возникшее из личного опыта художника. Когда Булатов болел в крымской клинике, он пытался увидеть море из окна, но красная лента преграждала ему вид. Это событие вдохновило его создать картину, на которой идиллический морской пейзаж с отдыхающими людьми перекрывает красно-золотистый вспоротый занавес, скрывающий линию горизонта. Несмотря на тщательную фигуративную проработку, которую некоторые критики называли гиперреализмом, главная идея произведения заключается в блокировании перспективы, обозначающей в советском контексте невозможность видеть будущее и ставить цели. Красная лента, покрывающая горизонт, становится символом государственного контроля, преграждающего путь людям к свободе и альтернативным идеалам.

«Разрез» (1965-1966) — одна из ранних работ Булатова, которая на первый взгляд напоминает оптическую иллюзию. При внимательном рассмотрении зритель замечает глубину и свет, исходящий изнутри картины. Произведение демонстрирует уже в начале творчества художника характерную для него концепцию картины в картине, взлом её границ.

«Картина и зрители» (2011-2013) — монументальное произведение размером 200×250 см, которое само Булатов считал одним из важнейших своих работ. Эта картина является парафразом «Явления Христа народу» Александра Иванова. Две трети поверхности холста занимает воспроизведение знаменитой картины Иванова, а изображению зрителей отдан лишь передний план. Булатов объясняет свой замысел: именно в картине Иванова впервые было явлено «важнейшее свойство русского искусства, отличающее его от всех других национальных искусств — способность включить зрителя в происходящие на картине события». В работе Булатова люди перед полотном Иванова словно оказываются частью толпы, обернувшейся к Иоанну Крестителю. Живописное произведение становится порталом между реальностью галереи и воображаемым пространством картины.

«Свобода есть свобода» (2000) — произведение, демонстрирующее развитие булатовской концепции двухуровневого пространства. На картине слово "свобода" располагается в социальном пространстве поверхности холста, символизируя идеи, навязываемые обществом, в то время как второе "свобода" «летит в глубину картины», связанную с внутренней свободой художника и зрителя.

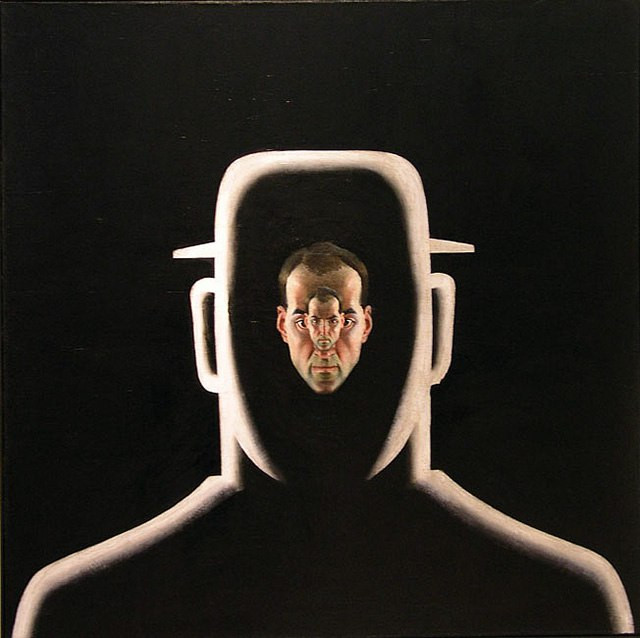

Автопортреты — серия произведений, в которых Булатов исследует статус художника в советском обществе. Автопортрет (1968) использует образность сюрреализма с повторяющимися лицами художника в силуэте человека в котелке, отсылая к эстетике Рене Магритта. Автопортрет (1973) показывает молодого художника с дырой на переносице на фоне бегущей строки "Входа нет", символизируя отсутствие доступа в официальное советское искусство. Автопортрет (2011) представляет зрелого художника, вписанного в золотую раму как иконописный образ, со звёздным небом позади и кистями в руках, как будто художник зарисовывает самого зрителя.

«Опасно» — работа, где Булатов окружает идиллический пейзаж (маленькую реку, советских граждан, отдыхающих на траве) четырьмя красными словами. Зритель вынужден размышлять о том, что может быть опасным в этой сцене — сама советская жизнь, взаимодействие с американцами, или природные явления. Запреты на вход в картину создают уровень многозначности интерпретации.

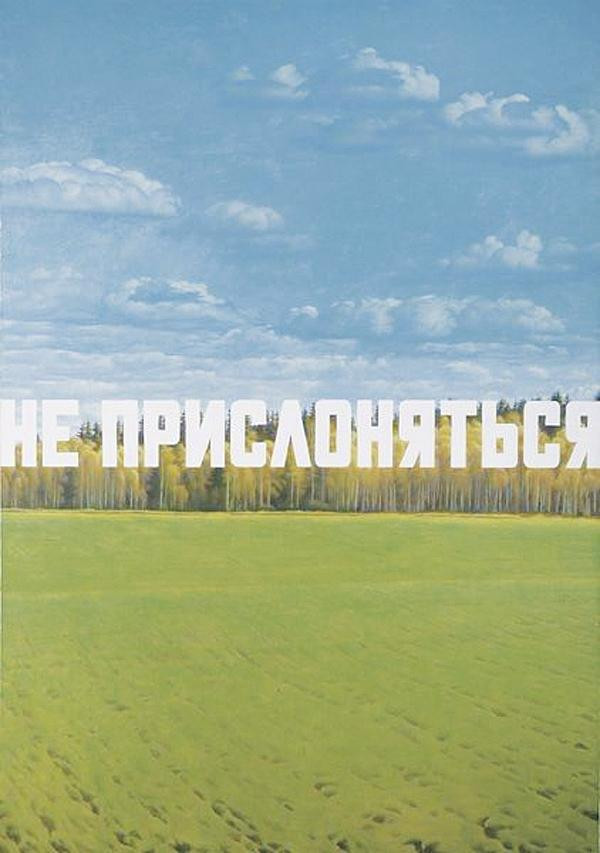

«Не прислоняться» — произведение, использующее надпись с советских объектов общественного пользования (например, вагонов метро), которая становится элементом живописной композиции, блокирующим просмотр пейзажа или фигур. Текст, извлеченный из привычного контекста и помещённый на холст, утрачивает свою функциональность и превращается в символ советского контроля и ограничения свободы.

Участие в крупных выставках и международное признание

Первые масштабные выставки за рубежом состоялись в конце 1980-х годов. В 1988 году Булатов провел серию крупных персональных выставок в Цюрихе (Kunsthalle Zürich) и Париже, а также участвовал в Венецианской биеннале. После этого художник быстро получил международное признание, был назван «художником перестройки» и признан лучшим художником года по версии ЮНЕСКО.

Эрик Булатов стал первым русским художником, чья выставка была проведена в Центре Жоржа Помпиду — одном из самых престижных вернисажей во Франции. Начиная с 1992 года, художник проживает и работает в основном в Париже, но сохраняет тесные связи с Россией.

В России его творчество получило особое признание при проведении крупной ретроспективной выставки в Центральном выставочном зале «Манеж» в 2014 году под названием «ЖИВУ — ВИЖУ», где были представлены более 90 живописных полотен и 50 графических работ из российских и зарубежных музеев и частных собраний.

Вклад в развитие современного искусства

Булатова считают одним из основоположников и лидеров нескольких значительных художественных движений:

- Соц-арт — направление постмодернистского искусства эпохи застоя, в котором художник создавал честный и четкий портрет советской цивилизации

- Московский концептуализм — течение, в котором художник, наряду с Ильей Кабаковым и другими, разработал теоретические основы нового подхода к изображению

- Русский поп-арт и фотореализм — жанры, в которых Булатов был одним из пионеров

Согласно исследованиям, в начале 1970-х годов Булатов провел нонконформизм через «зеркальный этап» — момент, когда движение признало свою идентичность и на этой основе разработало собственную идеологическую и стилистическую модель картины. Это был исторический водораздел в московском искусстве, знаменующий переход от эмпирического творчества к теоретически обоснованному, аналитическому подходу.

Булатов разработал уникальную теорию структуры картины, которая стала его главным ноу-хау. Этот подход позволяет рассматривать его искусство безотносительно исторических и стилистических штампов (нонконформизм, поп-арт, соц-арт, фотореализм), поскольку осмысление структуры картины, её сущностных характеристик и развитие её принципов в современных условияхстали магистральной линией его творчества.

Актуальность творчества

Одной из ярких особенностей творчества Булатова является его постмодернистский подход к цитированию мировой художественной культуры. Его произведение «Картина и зрители» ярко демонстрирует этот принцип, цитируя классическое произведение русской живописи. Более того, по прошествии многих лет картины Булатова не теряют актуальности — содержание, служившее причиной запрета для показа в советское время, и сегодня читается с остротой и современными коннотациями.

Наследие и значение

Эрик Булатов по праву считается одним из главных реформаторов картины в искусстве второй половины ХХ века. Его исключительное сочетание мастерства и аналитики сделало его искусство узнаваемым во всем мире. Большинство его работ находятся в приватных коллекциях в Европе, России и Соединенных Штатах.

Творчество Булатова оставляет глубокий вопрос о природе восприятия, о взаимодействии текста и образа, о роли зрителя в процессе коммуникации между произведением искусства и публикой. Его концептуальный подход, в котором язык становится инструментом философского исследования, а пространство картины — средством преодоления разницы между реальностью и воображением, продолжает оказывать влияние на современное искусство и устанавливает новые горизонты для понимания роли живописи в XXI веке.