Бессмертие для немногих или воскрешение для всех? Иммортализм в русском космизме

Публикуем доклад Марины Симаковой. Это доклад, завершивший работу секции, посвященной трансгуманизу и космизму: Марина рассказывала о способах трактовки «бессмертия» в русском космизме, а также объясняла, почему космизм нельзя считать школой мысли или устойчивой традицией. Это внимательно и аккуратно выстроенный нарратив, в котором сплетаются рассказы о народовольцах, воздухоплавании и нашей испорченности заботой о себе.

Приблизительное время чтения ~ 20 минут

Одним из внешних поводов для обращения к русскому космизму в контексте бессмертия может служить наблюдаемая нами сегодня установка на максимизацию жизни. Желание управлять ею, привлекая индустрию разнообразных экспертов и используя целый ряд техник, превращает такое управление в стиль, а саму жизнь — в ее навязчивое самооберегание. Вырабатывается своего рода индивидуальная жизнебережливость или даже скупость, которую можно противопоставить освободительной растрате, дару и самопожертвованию. Бережливое отношение к собственному телу как к

Вообще, русский космизм нередко рассматривается в качестве предтечи современных трансгуманистических проектов. Некоторые активисты трансгуманизма, биохакеры и даже предприниматели, занимающиеся крионикой, ссылаются на

Однако между трансгуманизмом и космизмом есть определенные линии напряжения, или даже принципиальные расхождения.

Именно внимание к этим расхождениям — а отнюдь не к сходствам — способно прояснить смысл тех идей и видов практики, которые связаны с различными технологиями, обещающими бессмертие. Под технологиями я имею в виду и

Для трансгуманистов жизнь — это некоторое движение к смерти как в биологическом, так и в экзистенциальном смысле. Жизнь — это процесс умирания. Бессмертие в данном случае строится на продлении жизни, на ее поддержании (как можно дольше и в пределе до бесконечности), но не на отмене смерти. Смерть как постоянная угроза существованию разрешает жизни временно состояться. Видение жизни как

Если же говорить о космистском понимании бессмертия, то оно чаще всего предполагает иное представление о жизни и смерти. Смерть — это частный случай или даже онтологическая ошибка, которая до поры до времени задает координаты жизни и потому должна быть — и будет — исправлена. Общехристианский мотив, крепко усвоенный ранними космистами (в первую очередь Николаем Федоровым и его прямыми последователями), — понимание смерти конкретного человека как движения к возможной вечной жизни. В то же время смерть как таковая портит жизнь, вносит разлад в бытие; она есть след испорченности порядка.

Стоит оговориться и сказать пару слов о том, что собой представляет русский космизм, а точнее, как его можно понимать и какие трудности возникают при разговоре о нем.

Некоторое время я сопротивлялась современным попыткам рассматривать русский космизм как целостную философскую традицию, потому что, строго говоря, он ею не является.

Так, например, большинство разногласий между теми, кого принято считать русскими космистами, вовсе не являются результатом дебатов, которые, даже будучи протяженными во времени, как правило, и создают поле традиции. Хотя эти разногласия легко можно заметить, сформировались они именно в силу того, что никаких внутренних дискуссий посредством «космистских» текстов между их авторами не было. В силу различных обстоятельств несколько десятилетий назад космизм стал сгущаться, и сегодня под него подверстано множество авторов, образующих плотное теоретическое поле. Можно этому сопротивляться, пытаясь заново раздробить космизм, указав на его внутреннюю разнородность. Но даже в этом случае утверждение «русского космизма не существует» — как и в случае с другой изобретенной традицией — разбивается об эту изобретенную и потому особо устойчивую глыбу. В такой ситуации более интересной мне представляется иная стратегия — радикализировать саму искусственность, обозначив те линии и тезисы, которые, по всей вероятности, сами космисты не могли проговорить до конца.

Так, мне представляется, что русский космизм начинается вовсе не с Николая Федорова и не с Константина Циолковского, а с конкретного исторического события, которое пришлось на 1881 год, — с убийства Александра II. Как известно, в этом деле участвовал народоволец Николай Кибальчич, который занимался, и весьма изобретательно, изготовлением метательных снарядов.

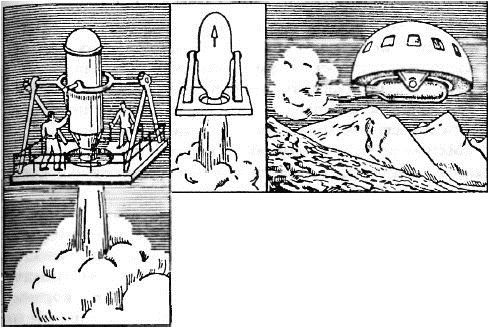

Сидя в камере и ожидая исполнения смертного приговора, Кибальчич рисует на нескольких листах бумаги «проект воздухоплавательного прибора». Это был действительный проект протокосмического аппарата, и не потому, что содержал чертеж с разъяснением, а потому, что описывал реактивный двигатель и его принцип: взрыв, а точнее, взрыв пороха. В

Таким образом, первые работы Константина Циолковского о реактивных приборах никак не связаны с изобретением Кибальчича. Но его чертеж — и те обстоятельства, в которых он был сделан, — малоизвестный эпизод, в котором, однако, совпадает несколько сюжетов, важных для нашего сегодняшнего разговора: насилие смерти (даже двух), сопротивление действующему порядку, радикализм и символическая, угадывающаяся в метафоре взрыва ставка на будущее.

Если Кибальчича можно отнести к русскому космизму, то теперь самое время космизм как-то определить. Определения редко сообщают нам что-то интересное, но зато позволяют провести границу, не давая понятию охватить собой все.

Русский космизм — проект тотальной мобилизации техники с целью радикального обновления традиции.

От того, какое слово в этом определении оказывается в фокусе, зависит программа, предложенная тем или иным космистом. Ранний русский космизм вобрал в себя все типичные противоречия модерна, впитал в себя конфликты исторической ситуации и претендовал на их разрешение с помощью, выражаясь словами Федорова, синтеза двух разумов (практического и теоретического) и трех предметов (бога, природы и человека). В русском космизме угадывается множество эзотерических, научных, религиозных положений. Обещанный синтез призван был снять напряжение между ними. Такой установке, как ни странно, присущ мощный консервативный импульс в силу того, что цель этого радикального синтеза — обновление традиции. Этот консерватизм не стоит игнорировать — он подпитывает социально-критический импульс космизма, который особо ощутим в интерпретации бессмертия как воскрешения. Именно к этой интерпретации мы, наконец, переходим.

Для космистов смерть квазиестественна. Понять эту идею сегодня легче всего через критику натурализации, то есть через критику ситуации, в которой нам пытаются представить тот или иной порядок вещей, например традиционный гендерный порядок, в качестве естественного. Когда порядок выгоден господствующим группам, он всегда выставляется в качестве непреодолимой данности, якобы имеющей естественный характер. Социальная критика обрушивается на этот квазиестественный статус и заявляет о натурализации положения, которое сложилось временно, исторически, а вовсе не «естественным образом».

Ни бог, ни природа не сотворили смерть — они сотворили жизнь.

Я намеренно ставлю запятую между богом и природой, потому что в религиозном космизме, отвечающем (в том числе собою) на ситуацию двоеверия, то есть ситуацию смешанных форм язычества и православия, бог и природа то оказываются на разных полюсах, то сближаются. Если пропустить своеобразное христранство космизма через секулярный фильтр, то можно увидеть почти фейербаховскую триаду: места бога-отца здесь занимает природа как материя, место Христа — органическая природа, то есть жизнь, а место святого духа — память. Смерть для космистов — это, безусловно, и смерть физическая, и состояние организма, но в то же время это и метафора размежевания, исчезновения и беспамятства.

Смерть мыслится как источник несчастья — катастрофическое следствие грехопадения. Нам привычно думать о продлении жизни как о своего рода растягивании границ природы (именно эта линия господствует в современном трансгуманизме). А сто лет назад в футуристических фантазиях религиозных космистов говорилось о необходимости исправить испорченный порядок. Воскрешение — это вполне материальное, телесное воскрешение, так как:

а) испорчен материальный, физический порядок вещей, в порче которого виноват человек, а человек — это единство тела и души;

б) воскресение Христа — исчезновение тела, а причастие — это разделение плоти и крови.

При этом космисты допускают, что мертвым можно быть и при биологической жизни, и после смерти. У смерти есть смысл разложения, и это разложение (как физическое, так и моральное) связано с буквальным притяжением земли — со связью с землей, в которую все уходит. Так, в фантастическом рассказе «Бобок»Достоевского герой становится свидетелем разговоров мертвецов, разлагающихся трупов, которые оказываются циниками и эгоистами и обнаруживают все земные пороки.

Эта ситуация противоположна воскрешению, о котором пишут космисты: разговор мертвецов воплощает собой полное разобщение и разрушение, и показательно, что говорят именно трупы, находящиеся в земле. Для того чтобы преодолеть притяжение земли, в которую все норовит уйти, нужно отказаться мыслить землю как основу и помыслить себя в качестве космического существа, существующего в бесконечной среде: не на острове (называется ли этот остров «планета Земля» или «Я»), а в космосе. При всем обилии достижений мы до сих пор не можем этого сделать. Как мы можем почувствовать себя в космосе, если нас с ним разделяет то, что мы смотрим на него с Земли — скажем, в телескоп — как на картинку, как на объект? Воскрешение и космоплавание — два рецепта, предложенные космистами.

Если с космоплаванием интуитивно все ясно, то что значит воскрешение и в каком смысле здесь понимается бессмертие?

1. Воскрешение есть равенство

Для космистов смерть есть причина зла в мире, потому что, во-первых, смерть делит людей на живых и мертвых, а

Очень важно, что все представители религиозной ветви космизма отрицают Страшный суд. Отделение злых от праведных по словам, делам и помыслам есть пример селекции, неравенства.

Пока не воскресен последний человек, ни бог, ни порядок не могут иметь себе оправдания. В этом смысле космистам сложно представить, что бессмертие или воскрешение становится услугой для избранных, что бессмертие (как в случае с крионикой) может продаваться. Воскрешение — это дело, в котором участвуют все, и не только ученые, это равенство в работе. Сам по себе отдельно от других никто не может воскреснуть — он может быть только воскрешен. Воскрешение — это установка не только экуменическая, то есть способная объединить разные христианские конфессии и течения, но универсалистская, объединяющая всех. Воскрешение как дело, во-первых, способно объединить людей, а

2. Воскрешение есть поступок или подвиг

Интеллектуальное наследие космистов вполне можно рассматривать как мост, перекинутый от религиозных подвижников к

Дальнейшая история употребления слова обнаруживает постоянное колебание между двумя полюсами: героизмом с одной стороны и мученичеством с другой. Если первый связан с гордыней, с величием, с хюбрисом античных героев, то мученичество — со смирением, самопожертвованием и религиозной аскезой. Именно это различие настойчиво фиксирует Сергей Булгаков в работе «Героизм и подвижничество», в которой он противопоставляет атеистический революционный героизм русской интеллигенции христианскому смирению.

Для космистов, в частности для Федорова, подвигаться и подвигать можно только по жизни, в жизни и ради жизни (поэтому он апологет «подвига в миру» в противовес одинокому религиозному аскетизму). Однако гражданский подвиг в духе спасения утопающего для Федорова также не возможен: это разъединяющий поступок, он враждебен и духовному упражнению, и настоящему героизму, он выражает индивидуализм и неравенство гражданского общества (в котором всегда сохраняется разделение на «мучеников» и «мучителей») с его «войной всех против всех». Так Федоров опровергает искупительный и жертвенный смысл подвига, а подвиг всеобщего воскрешения отталкивается от критики жертвы и самопожертвования: «Знать только себя есть зло, знать только других (альтруизм жертвовать собой ради других) есть добродетель, которая указывает на существование зла в обществе, но не устраняет его. Нужно жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех» [1]. Воскрешение мыслится именно как вселенский подвиг без самопожертвования: это возвращение к исходному и секулярному смыслу подвига как движения или рывка.

3. Воскрешение есть восстание

Само слово воскресение, которое происходит от греческого ἀνάστασις (anastasis), означает одновременно и восстановление, и восстание. Может показаться, что это противоположные идеи, однако это не совсем так. Когда речь идет о восстановлении, имеется в виду восстановление некоторого состояния до грехопадения, однако его неверно мыслить как возвращение: это восстановление того, чего не было в истории человечества. Более того, если истоком земного порядка является грехопадение, то восстановление человеческой природы парадоксальным образом есть восстание против этого истока.

Однако наиболее важный смысл восстания заключается в идее прямохождения как важнейшей вехе антропогенеза, идее, которая чрезвычайно дорога Федорову и выражает восстание против слепоты природы. Человек появился, когда «восстал», то есть стал ходить прямо, перестав смотреть в землю. Если обратиться к символике креста с человеком на пересечении горизонтали как оси экзистенции и вертикали как оси бытия, то вертикальное положение в точке их пересечения означает отказ человека смириться с конечностью как с собственным уделом — и пределом.

Что такое прямохождение? Во-первых, оно начинается с прямостояния, то есть человек отрывается от земли; он перестает испытывать физиологическое принуждение к пресмыканию. Во-вторых, от земли отрывается его взгляд: человек встает и получает возможность иметь более широкий обзор, перспективу. Он начинает смотреть не только вниз, но вдаль и в разные стороны. Это значит, что человек впервые занимает некоторую позицию, исходя из которой он действует. Это опять же стоит понимать не только как метафору, но в самом прямом смысле: для того чтобы куда-то посмотреть, нужна точка зрения, локализация в пространстве, эта точка нужна в том числе для того, чтобы куда-то с нее сдвинуться, то есть преодолеть локализацию. Локализм в пространстве (существование не в космосе, но на Земле) и во времени (смерть) — это локализм, который является своего рода аналогом индивидуализма, одиночества и пассивности в общественной жизни, это ключевая проблема, которую ставят перед собой космисты. Однако прежде чем эту проблему решить, нужно в этой позиции оказаться, вырасти над точкой собственного притяжения.

***

Еще за сотню лет до космистов о преодолении локализма высказался человек, который не понаслышке знал, что такое восстание. Это Луи Огюст Бланки — важнейшая фигура политической жизни Франции ХlX века. В 1872 году, будучи в тюрьме и, очевидно, переживая поражение Парижской коммуны, он пишет необычный для себя текст «К вечности — через звезды». В нем он рассуждает о существовании братских миров и о том, что в космосе есть наши двойники, а значит, если мы что-то не реализовали здесь, то

Восстание — это отказ удовлетвориться локальной (в пространстве и во времени) ситуацией в качестве единственно возможной. Это отказ принять временное поражение в качестве данности и невозможность смириться с тем, что кажется тупиком истории.

Примечания:

1 — Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: В 4-х тт. / Составление, подготовка текста и комментарии А.Г. Гачевой и С.Г. Семеновой. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — Т. I. С. 279.

Дальнейшее чтение:

1. Фабрики по воскрешению: Антон Видокле и Арсений Жиляев о русском космизме;

2. Дискуссия «К вопросу о русском космизме»;

3. Михаэль Хагемейстер, «Гибридная идеология и изобретение традиции».

Выражаем благодарность:

Полине Экман за расшифровку

Соне Глуховой за редактуру

Ксении Генрих за корректуру