Бернар Стиглер. Время чтения и новые инструменты памяти

Процесс создания литературы, будучи однажды разобран и пересобран, в своем определяющем моменте превратится в чтение. Произведение не перестанет рождаться, оцениваться, уничтожаться и постоянно обновляться в контакте с глазами, его читающими; исчезновению подлежит фигура автора, человека, на которого продолжают налагать функции, лежащие вне его компетенции.

Итало Кальвино[2].

Прославляя литературную машину в ее кибернетическом горизонте, Кальвино предвкушает золотое время читателя. Не является ли это также ознаменованием нового времени для Библиотеки?

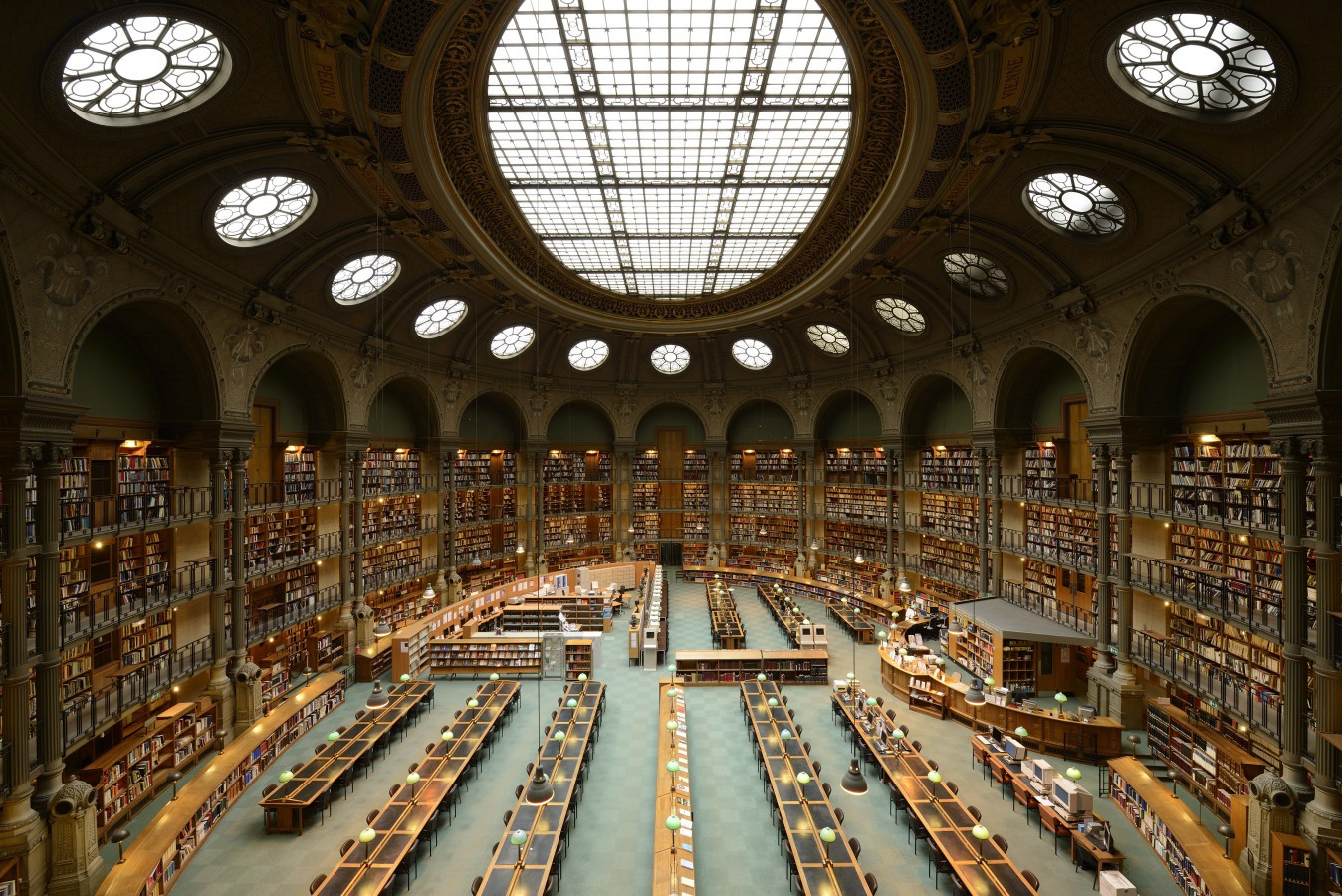

С появлением аналоговых[3], а затем цифровых технологий[4] условия для возникновения и сохранения коллективной памяти прошли через процесс интенсивной эволюции, уже сказавшейся на введении не-книжных носителей памяти во все растущее число библиотек, на сегодняшний день казалось бы готовых помыслить новые практики письма и чтения. В настоящее время часть библиотек, в будущем подведомственных Национальной библиотеке Франции, несет в себе семена основных направлений, которые определят будущее.

Зародыши этих тенденций расходятся с традиционной ролью публичной библиотеки, образовавшейся после Французской Революции в тесной связи с институтом общедоступного образования. Ее характеризуют две особенности:

— Доступ к библиотеке стал возможным благодаря становлению нового государственного порядка, обеспечившего сохранение технологии памяти, которой является письмо: всеобщей грамотности, основанной на институте обязательного образования, на котором, в свою очередь, основывается особая политическая форма, называемая современной демократией.

— Практика письма поддерживает наследие, определяемое как знание: прежде всего, это произведения (oeuvres) (научные, литературные, философские) и, помимо этого, документы, составляющие фонды библиотек.

Сегодня вдобавок к этому библиотеки:

— Кроме книжных носителей, которые я отношу к буквенной, литеральной технологии (technologie littérale), хранят еще аналоговые и цифровые носители памяти, определяющие новые способы доступа к памяти;

— Получают не только произведения, но и информацию.

Библиотека является технологическим местом по своей сути. Буквенное письмо — уже технология памяти. Мы склонны забывать об этом: уроженцы Запада, мы превратили данную технику в нашу вторую природу и замечаем технологию только в видимых физических устройствах.

По своим характеристикам литеральная технология разительно отличается от аналоговой и цифровой. В первую очередь, она предполагает, что адресат литерального сообщения (énoncé littéral) обладает навыками чтения и письма. С этой точки зрения адресат сам по себе является прибором, он «подключен», получая доступ к содержанию записи при условии многолетней инструментализации, в

Напротив, в аналоговых и цифровых технологиях функции кодирования и декодирования осуществляются машинами. Иными словами, в литеральной технологии отправитель сообщения одновременно является его кодировщиком, а его получатель — декодировщиком.

В случае с аналоговыми и цифровыми технологиями фигуры получателя и отправителя не совпадают с фигурами кодировщика и декодировщика. Какие последствия это несет за собой для процессов чтения (и письма) в аналоговой и цифровой памяти? До какой степени это сравнимо и несравнимо с чтением (и письмом) в литеральной памяти? Фактически, когда коллективная память становится аналоговой или цифровой, отношения между высказываниями, получателями и отправителями этой памяти значительно трансформируются. В первую очередь, аудитория «медиатеки» — которой стремится стать библиотека, — как представляется, может обойтись без всякого профильного образования в области данных форм памяти (и, возможно, без того, что называется Bildung[5]), в отличие от библиотеки, которая приветствует высказывания, принадлежащие полю литеральной технологии памяти.

Однако эта ситуация, по-видимому, не объясняет в полной мере, чем может являться чтение для аналоговой и цифровой памяти. Иными словами, декодирование и кодирование не исчерпывают значений чтения и письма не только в поле литеральных технологий, но и в поле аналоговых и цифровых: даже если последние и поддерживают иллюзию доступа к аналоговым и цифровым технологиям без их знания, фактически нынешняя публика медиатеки может получить доступ к таким фондам лишь при условии, что ей будет предоставлен доступ к устройствам для «чтения» (декодирования), в то время как способность к цифровому и аналоговому письму не является обязательной, — что невозможно в поле литеральной технологии, в которой уметь читать значит также уметь писать. Мы можем спросить себя: может ли истинное прочтение аналоговой и цифровой памяти не основываться на открытости письма, открытости, составляющей его единственную подлинную перспективу?

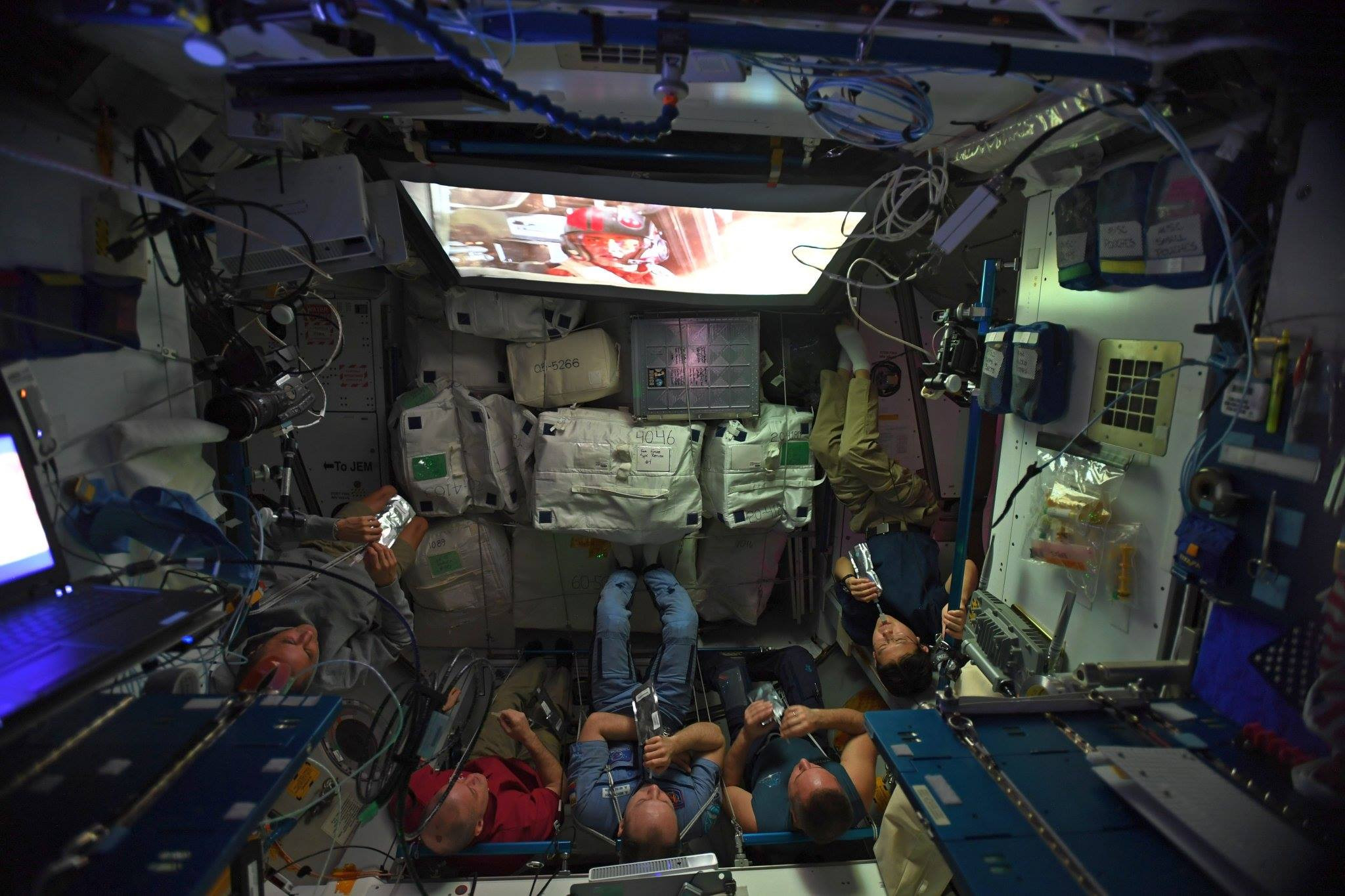

Как бы то ни было, аудитория цифровых и аналоговых фондов библиотеки может продолжать оставаться простым потребителем высказываний коллективной памяти. Представим читателя, который направился в Публичную библиотеку Центра Помпиду: он прогуливается по книжным фондам, выбирает различные тексты; располагается за столом, вынимает тетрадь и ручку из своей сумки, выписывает и комментирует отрывки, которые его интересуют, делает пометки, — короче, читает во время письма. Разумеется, мы можем возразить, что читатели всех мастей были бы рады читать без того, чтобы писать. Но, с одной стороны, это письмо можно осуществить позднее (в этом случае чтение завершается или, точнее, заходит в тупик, успешно реализуя себя в акте откладывания); и тот факт, что возможность существования письма из чтения определяет саму форму чтения, как бы ни выглядела фактическая реализация этой возможности; и, в завершение, чтение, которое не приводит ни к какому письму (по моему мнению, весьма маловероятное и в любом случае недоказуемое) — фантазматическое чтение (тем не менее, возможное) — так же как у Сезанна видение горы Сент-Виктуар, которое не может быть показано (нарисовано), является не видением, а его иллюзией[6]. Сейчас вообразим того же читателя, идущего смотреть видеофонды в той же библиотеке. Он берет пленку и считывающее устройство; смотрит фильм, и оставляет там запись. У него нет возможности скопировать запись, вставить собственные видеоаннотации, в общем, писать (видеографически) во время чтения. Он не читает, во всяком случае в предложенном выше смысле.

Информация — недавняя категория, появившаяся в XIX веке вместе с телеграфом. Она представляет собой более или менее недолговечный след, и ее ценность главным образом определяется временем, что разительно отличает ее от знания и произведений: было бы абсурдом сказать, что теорема Пифагора, диалог Платона, трактат Ньютона, стихотворение Гёте или роман Флобера со временем потеряли или приобрели ценность. Соотнося время и ценность, являясь по сути товаром, она открывает новые формы темпоральности. Индустриальный продукт, распространенный в коммуникационных сетях, принадлежит огромному сектору индустрии памяти. Под памятью я не имею в виду лишь сохраняемые следы — все, произведенное промышленным образом, что можно записать в более или менее долгосрочной перспективе в некой памяти, машинной или живой, принадлежит индустрии памяти: информация, массово распространяемая через общественные каналы, является продуктом индустрий памяти в той степени, в какой она пытается произвести впечатление на (память) своих адресатов и представить из себя всеобщего «референта»[7].

Новостные сети[8] являются ключевыми элементами масштабного механизма, превратившего производство памяти в рынок, каждодневный и глобальный. Повсеместно используя электронные технологии коммуникации, они работают со скоростью света, так как новости и информация — товары, чья ценность зависит от времени. Доступ к этим сетям стал возможным благодаря различным интерфейсам. Такое масштабное распространение подразумевает индустриальную концентрацию средств производства: стоимость появления на телевидении такова, что оно должно окупить свое распространение на миллионную аудиторию. Одновременное появление на нескольких каналах создает иллюзию разнообразия, но отбор разнообразия происходит на этапе, когда маленькая группа поставщиков сырьевых материалов коллективной памяти (агентов) осуществляет его, превращая события в инфоповоды.

По поводу «событизации» — истинного индустриального производства настоящего, обусловленного планетарным масштабом телерадиовещания наряду со скоростью его распространения, близкой к скорости света («вживую» в аналоговом словаре и «в режиме реального времени» в цифровом): событие действительно имеет место и получает статус события только при его «освещении»; даже если оно не может быть полностью сведено к этой в чистом виде уловке, по меньшей мере его актуальность со-производится медиа. «Освещенность» очевидно повинуется критериям отбора событий, продиктованным ориентированностью на производство прибавочной стоимости.

Такая память, как постоянный поток, неизбежно исчезает ввиду своего появления: «одна новость сменяет другую». Она [информация] основана на своем собственном массовом и незамедлительном забвении. Это связано с тем, что у информации есть срок годности. Ее ценность связана со скоростью распространения. Можно сформулировать это следующим образом: информация имеет ценность лишь потому, что ее утрачивает. Чем менее она известна, тем более информация является информацией. Новостные агентства, выбирающие, что приобретет статус информации, а что нет, созданные в одно время с сетями быстрого распространения, прилагают все свои усилия для сокращения времени передачи и обработки информации. Передаваемая информация сначала существовала в качестве текста (телеграф и телетайп), затем превратилась в звук (телефон и радиовещание), затем — в фотографический (фототелеграф и электрическая проявочная машина), аудиовизуальный (спутниковое телевидение) и, наконец, цифровой (информационно-коммуникационные технологии) материал[9].

Таким образом, внедрение информации в библиотеку, которая была и остается коммуникационной сетью, функционирующей в режиме реального времени или вживую, будет использованием, говоря словами Ханны Арендт, эфемерных следов, регулируемых законом недолговечности. Это также внедрение модели темпорализации, которая, как представляется, вступает в формальное противоречие с тем, что традиционно относится к библиотечным фондам: временем знания, являющимся также временем чтения. Информация — для потребления, а библиотека — место и время для размышлений. Место для чтения, в котором время не торопится. С этой точки зрения мы не «читаем» газету. Если же мы ее читаем, то читаем не как газету, а как документ, что несравнимо с отношением к предназначению газеты как газеты.

Истиной информации, то есть индустриального производства памяти, является световое время[10]. В первую очередь, это понятие относится к передаче информации практически со скоростью света, без

Если сеть в режиме светового времени ликвидирует задержку между представлением события и его приемом посредством сокращения времени передачи до бесконечно малой величины, то аналогово-цифровые инструменты также устраняют задержку между событием и его представлением. Так, невозможно сфотографировать ни живого Льюиса Пайна после его повешения, ни любое событие после его окончания. Эта очевидная прописная истина имеет серьезные последствия: то, что Барт называет «способностью к установлению подлинности»[11], а Базен — «объективностью объектива»[12], является реальным эффектом, присущим всем аналоговым технологиям и знаменующим совершенно новые отношения с прошлым[13]. Объединяя эти два эффекта, подлинности представленного, в котором событие и его представление совпадают во времени, с одной стороны, и режим реального времени или прямую передачу, в которой представленное событие и его прием также совпадают во времени, с другой стороны, аналоговые и цифровые технологии открывают совершенно новый опыт времени по отношению к письму. Это открытие — отход от исторического времени, воспринимаемого в качестве опирающегося на сущностно отсроченное время[14].

Это совпадение обнаруживает себя — в других условиях и с другими последствиями — в поле цифровых технологий. Клавиатура компьютера — конечный пункт ввода, в котором введение данных практически совпадает с их обработкой [компьютером], когда аппарат функционирует в «режиме реального времени». Здесь мы говорим не только о передаче и захвате данных в «световом времени» — обработка информации происходит в форме исчисления в реальном времени.

В 1934 году немецкий промышленный концерн BASF выпустил на рынок первый магнитный носитель. Значение этого нововведения огромно. Во-первых, оно позволяет хранить поток информации, записанный в режиме реального времени и исчезающий после его распространения по каналам: с появлением магнитной записи стало возможным создание аналоговых архивов. С другой стороны, электромагнитная технология, с тех пор не прекращавшаяся развиваться, лежит в основе цифровых машин для обработки информации, называемых компьютерами.

Сегодня большинство аналоговых и цифровых устройств обработки информации используют электромагнитные технологии и являются копировальными устройствами. Писатель сам по себе «аппарат» литерального письма и повторения, который копирует и цитирует до буквы: запись в памяти — это всегда уже реализация монтажа, в котором что-то «вырезается», а

Магнитные носители, получившие большое распространение после Второй мировой войны, поспособствовали не только разработке информационных технологий, но и открытию нового рынка для широкой аудитории: по мере распространения воспроизводящих устройств (катушечных магнитофонов, кассетных магнитофонов, видеомагнитофонов, персональных компьютеров) магнитные приборы заполонили витрины магазинов. Такие носители, к которым на сегодняшний день мы должны добавить фотонные технологии (компакт-диски), сегодня составляют новые библиотечные фонды, наряду с фонографическими дисками, фотографией и, в меньшей степени, кинопленкой.

Фотонные технологии позволяют одновременно хранить изображения, звуки и тексты в бинарной форме на одном носителе; литеральные и аналоговые технологии полностью реинтегрированы через цифровые, — все это позволяет вести работу с текстами, изображениями и звуками в режиме реального времени. Возможности хранения фотонных носителей несравнимы с характеристиками своих предшественников. CD-диск может вместить 270 000 страниц текста. Если магнитная запись не может гарантировать абсолютную стабильность сигнала[16], то фотонный носитель («читаемый» при помощи лазерного луча) практически неизменен.

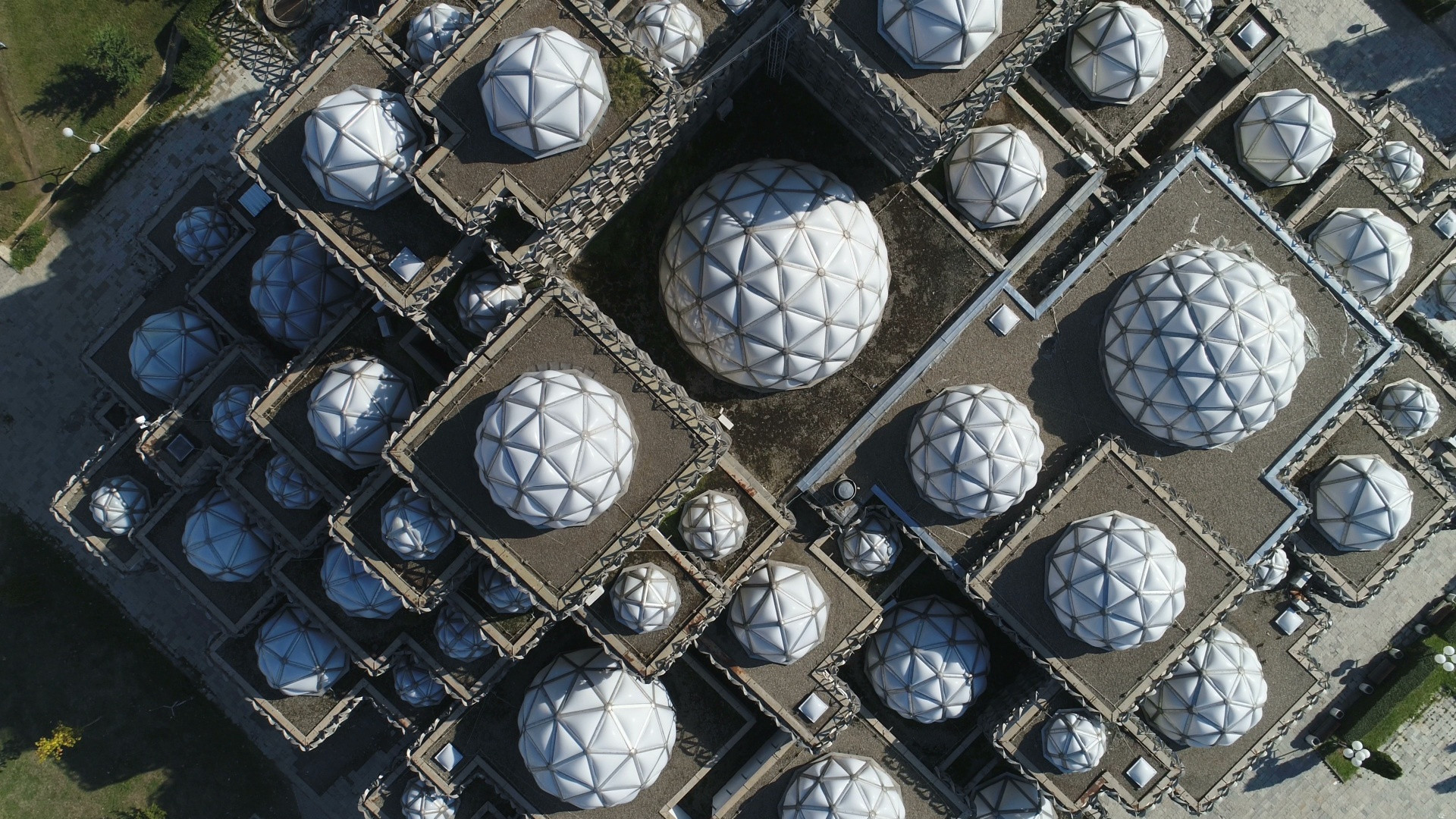

Информационные сети передают следы памяти со скоростью света. Этот предел производительности также стал горизонтом представления и обработки памяти. Оперативность высказываний для их обработки или распространения, наряду с массовой дублируемостью, таким образом, приближается к реальному физическому пределу — абсолютной скорости. Это качественный предел памяти, в котором событие, его представление, обработка и распространение совпадают со всеми вытекающими последствиями, и в первую очередь это «повсеместная перформативность» — предел, располагающийся в конце постепенной эволюции человеческой памяти, характеристик и производительности своих «носителей», от [производительности] камня с наскальным рисунком до газетной бумаги. История техник запоминания демонстрирует, что развитие происходит таким образом, чтобы увеличивать комбинаторную мобильность компонентов сообщения, мобильность сообщений на их носителях, мобильность самих носителей и, наконец, их воспроизводимость: с течением времени распространение и дублирование высказываний памяти продолжает ускоряться.

Аналоговые и цифровые технологии добросовестно воспроизводят память (в долгосрочной перспективе или кратковременно, как в случае с телекоммуникациями) посредством ее синтезирования: можно говорить об аналоговом синтезированиии в той же мере, что и о цифровом, даже если последнему доступна имитация, невозможная в аналоговом поле. Точно так же литеральное синтезирование памяти может быть реализовано только посредством буквенного фонологического письма.

Существует нечто общее между литеральными, аналоговыми и цифровыми «мнемотехниками», отличающее их от всех предшествующих, в первую очередь добуквенных, нелитеральных: речь идет о точности кодирования. При чтении речи Перикла мы можем утверждать: это именно то, что он сказал в тот день (как — это уже другой вопрос).

Необходимо проанализировать прыжок, совершенный записыванием памяти (l'écriture de la mémoire) при переходе на буквенное письмо. Важно также не просто противопоставлять его предшествовавшим аппаратам запечатлевания следов памяти [dispositifs d’engrammage]: необходимо помыслить их совместно через категорию «протописьма», разработанную Жаком Деррида.

Так называемое пиктографическое письмо[17] не синтезирует речь: оно фиксирует значение в форме знаков, не являющихся изоморфными по отношению к материалу речи. Для их интерпретации необходимо владеть контекстом их написания, и никогда нельзя с полной уверенностью сказать, что они обозначают[18]. Они составлены из огромного количества знаков, и читать их, писать на них может только очень небольшое число специалистов — писцов, которые сами являются инструментами власти.

Напротив, буквенное письмо сочетает в себе экономию количества знаков и точность записи. В результате — два основных следствия: с одной стороны, память становится читабельной и доступной для записи большему числу людей — при условии распространения процесса обучения грамоте; с другой стороны, память обретает буквальность, что инициирует совершенно иные отношения — и отношения парадоксальные — с прошлым: если текст из прошлого может быть ясно идентифицирован, если более нет необходимости во владении контекстом высказывания для доступа к его букве, если каждый имеет к нему равный доступ, то, тем не менее, обретенная буквальная текстуальность памяти производит различия в бесконечном количестве возможных интерпретаций: чем более память идентифицируема, тем более она выявляет парадокс различия: чтение высказывания всегда производится в контексте, предопределяющим его интерпретацию (но здесь она отнюдь не таковая записанного высказывания). Идентификация «производит» различие. Эта разница в интерпретации существует более не ввиду неопределенности по отношению к сказанному. Напротив, уверенность в том, что было сказано, и возможность его прочесть вновь (переслушать) в других контекстах ставит его в кризисное положение: на поверхность выходит время критики — и так называемых рациональных знаний, в пространстве, которое быстро становится политическим и, в конечном счете, является историческим временем в строгом смысле этого слова[19].

Пространство становится политическим, когда оно составляет образованное общество читающих и пишущих граждан. Политическая память конституируется технологически, подразумевая литеральную технологию памяти. Изономия граждан, условия их автономии немыслимы без предсуществующего равенства в том, что касается доступа к памяти, ее чтению и записи. Именно поэтому Марру решительно настаивает на роли, которую играло изучение литературы в формировании греческого гражданина[20]. Это также означает, что стоящий перед нами вопрос заключается в том, чтобы понять, возможно ли политическое сообщество сегодняшней и завтрашней памяти.

Распространение грамотности заняло более двадцати пяти веков. За это время сохранение письменной памяти и организация сохранения прошли различные этапы. Когда дело доходит до выбора и классификации носителей объективной памяти, на кону стоит устройство знания. Организация памяти — элемент, определяющий мощь цивилизации (и ее способность забывать — но это одно и то же). Не было бы Месопотамии в том виде, в котором она известна нам или самой себе, без систематической классификации и каталогизации глиняных табличек. Александрия, указ Монпелье 1537 года, национализация памяти во времена Революции (создание Архивов, Музеев), обязательное всеобщее образование в XIX веке, — эти великие моменты, благодаря которым общество знает, что оно есть не что иное, как его память, и что политика памяти всегда и полностью включает в себя также и будущее этого общества.

Сегодня новые способы архивации принадлежат эпохе, в которой память превратилась в основное поле экономической деятельности. Это означает, что ее хранение и организация хранения являются объектами колоссального интереса и колоссального давления: подорожавшие в цифровом и аналоговом виде, архивные фонды должны оставаться рентабельными[21].

Чем более промышленный характер носят материалы, чем больше остается следов, тем больше бюджетов выделяется на их хранение. Но память состоит лишь из своих упущений: запоминать значит сохранять, то есть выбрать. Необходимо избавляться, не только исходя из экономических реалий, но и для того, чтобы быть способным запоминать — пусть даже делегация «читающих» машин, работающих со скоростью света, делает возможным значительное увеличение запоминаемой информации. Переизбыток памяти равносилен ее отсутствию. Если верно, что критерий отбора имеет тенденцию следовать чистой коммерческой рентабельности фондов хранения, то можем ли мы считать, что «новые архивы» подчиняются сугубо целям экономической рентабельности? Будет ли память будущего лишь продуктом своей окупаемости? Вопрос в том, какие критерии используются для организации и отбора и, следовательно, на чем основана «рентабельность» памяти для сообщества в целом и в долгосрочной перспективе, не совместимой с господствующим сегодня законом о быстром обесценивании. Возможно ли вообще спрогнозировать эту «рентабельность»? Навряд ли: то, что хранит память, есть непрогнозируемое по своей сути будущее, есть вероятность маловероятного, той возможности, которая является временем как неизвестным[22].

Инвестиции индустрии памяти в архивы не ограничиваются выкупом новостными агентствами хроникальных сюжетов, ставших историческими. Весь раздел банков данных, постоянно расширяющийся с момента распространения телематики, свидетельствует о промышленных инвестициях в области архивирования. Еще более важным по сравнению с вышесказанным является пример печатных СМИ, использующих цифровые технологии для освоения побочных продуктов своей деятельности. Так, «Ле Монд» разработал полнотекстовую базу данных, содержащую все статьи, выходившие в газете с 1987 года. В настоящее время оцифрованная текстовая информация такого вида публикуется, зачастую ежегодно, в форме CD-диска, что является далеко не новой практикой для ряда ежедневных газет в США и Канаде. Поскольку составление газет было компьютеризовано, логично, что пресса использует свой капитал памяти для развития новых возможностей, доступных цифровым способам обработки текста.

Фотонные устройства, с помощью которых все буквенные записи в конечном итоге конвертируются в цифровую форму, таким образом завершают «модельный ряд» электро-промышленного архивирования. Банки данных составляют «сеть»: сочетая преимущества передачи со скоростью света и вычислений в режиме реального времени, они могут быть обновлены мгновенно. Банки управляются через тезаурус программного обеспечения, то есть чтение зависит от предзаданных категорий, которыми руководствуется пользователь банка данных и которые в одностороннем порядке применяются к области его исследования, — устройством, которое должно обеспечивать единообразное удовлетворение потребностей всех аудиторий в соответствии с законом, сопоставимым с законом, действующим в аудиовизуальных СМИ: система доступа реализуется путем применения предзаданных синтаксических и семантических категорий, одобряя типы запросов, их использующих, и блокируя запросы, выходящие за пределы официальной семантики системы, — не говоря уже о совсем непредсказуемых запросах. Такая предзаданность возможностей отправления запросов в онлайн базах данных, ограниченная их тезаурусом, и связанная с этим закрытость представляют собой существенный предел работы с документами в поле информационных технологий, в особенности для исследователей, в том смысле, что научно обоснованный вопрос всегда в

Распространяемое на дисковых носителях, цифровое архивирование затрагивает все тексты и становится доступным для широкой аудитории в библиотеках: совсем скоро хранение дисков станет для них самим собой разумеющимся. Их продают вместе с дискетами доступа: программное обеспечение, используемое для доступа к банку данных и затем сохраняемое на компьютере, который запускает «лазер», читающий компактный диск. Система доступа такая же фиксированная, как и в онлайн базах данных. Однако далее станет видно, что оптическое устройство позволяет немного разомкнуть условия доступа, непредставимые для телематической сети.

Часть наследия французской литературы последние несколько лет доступна через сервер Национального центра научных исследований Франции. Этот электронный 500000-страничный литературный фонд, увеличивающийся с каждым годом, будет доступен на

Программное обеспечение, появившееся на рынке 1989 году, позволяет на основе данных, вводимых по отдельности и в полнотекстовом формате, создавать персональные базы данных, структурируемые самим пользователем, задающим, в соответствии со своими потребностями, формат единицы документа, список синонимов, антисловарь, и т. д., для поиска посредством логических операторов[25]. Компании также предлагают электронные системы аннотирования документов, основанные на персональных системах архивирования. Наконец, появляется новая издательская отрасль, и первые образцы личной электронной библиотеки, доступные для чтения на персональном компьютере с дисководом, уже вышли на рынок: энциклопедии[26], словари[27], антологии[28], полные собрания сочинений, пресс-материалы стали или вот-вот станут предметом купли-продажи[29]. Все эти технические разработки будут объединены с новым предложением в области телекоммуникаций, которое в ближайшие годы воплотится в виде сети NUMERIS.

В таком контексте разрабатывался проект создания Национальной библиотеки Франции. Одним из характеристик этого проекта станет сохранение части фондов хранения в цифровом виде. Вдобавок к сугубо экономическим для библиотеки преимуществам, электронные фонды, в которые изначально войдет триста тысяч книг в виде графического сканирования (и тридцать тысяч книг, отсканированных путем распознавания текста)[30], будут полностью доступны через поисковую систему электронного каталога, доступную удаленно, и смогут передавать текстовую информацию на компьютеры, установленные внутри библиотеки или за ее пределами.

Эти станции для чтения будут оснащены очень вместительными съемными накопителями, цифровыми устройствами для ввода текста и воспроизведения оптических носителей. У исследователя, который захочет работать в электронном режиме, будет семь вариантов: выбрать из электронного каталога часть оцифрованного фонда в текстовом режиме и загрузить его (то есть скопировать) в память своего компьютера; загрузить часть фонда, отсканированного в виде изображений; преобразовать графический фонд в текстовой с помощью программы оптического распознавания символов (OCR); оцифровать тексты с помощью сканера и той же OCR; осуществлять поиск по базам данных с помощью модема; осуществлять поиск по

Каждая станция для чтения представляет собой электронный офис и личную библиотеку одновременно. После составления персональной выборки, исследователь должен иметь возможность цифровой обработки текста, анализа и работы с его содержанием, извлекая пользу из ресурсов цифровых СМИ, расширяющих доступ читателя к тексту, что ни в коем случае не означает, что электронное чтение заменяет традиционное: оно его расширяет.

Важным аспектом чтения является корреляция. Читать — значит объединять через ключевые слова, разбитые в алфавитном порядке, словарном, по карточкам, заметкам, цитатам, замечаниям, комментариям. Все, что собирается во время работы по составлению, аннотированию, выделению, конспектированию и комментированию, характеризует чтение исследователя, незамедлительно трансформируемое в письмо, — все это для формирования настоящего аппарата чтения-письма должно быть связано, собрано, скоррелировано. Это проявляется в работе, осуществляемой в разном темпе. Библиотечные карточки — один из способов создания таких связей. Но именно с момента аннотирования эта работа производится досрочно, в применении одного и того же ключевого слова к двум абзацам, в которых этого слова может даже не быть, что создает концептуальную связь, корреляцию и новую «сетку чтения». Связь осуществляется сравнениями, взаимопересечениями, сокращениями, слияниями, и так далее. Чтение — своего рода алхимия. Это не химия, потому что ни одна из техник чтения, какой бы эффективной она ни казалась, никогда не упраздняет работы того крота, который «на задворках сознания» руководит правильным чтением.

Коррелирование — осуществление чтения через письмо, являющееся сериацией. Проблема заключается в том, что как правило такие корреляции, совершенные согласно традиционным методам, лишь проскальзывают во время чтения и не могут быть воспроизведены при необходимости. Именно психологическая память выполняет обработку в бессознательном: закрытые, уложенные на столе, выстроенные в ряд в библиотеке, книги представляют такие же несоизмеримые тайники, как слабые воспоминания читателя — случайные переходы, пересекающие эти тайники по смещающейся геологии своей памяти. Так происходит при чтении при помощи компьютера.

Главным преимуществом оцифровки, помимо хранения огромных массивов текста на одном носителе (и изображений, и звуков, которые могут дополнять этот текст), является возможность «читать» со скоростью света, например, отправляя в цифровой фонд запрос или серию корректно сформулированных запросов, на которые будет получен ответ после того, как машина успешно просмотрит, расшифрует и проанализирует весь цифровой текст — и все это за долю секунды. Это одно из наиболее очевидных преимуществ делегирования умения читать кибернетическим машинам. Но читать вместе с машиной, и тем более писать, — значит коррелировать, в электронной форме, исходя из такого чтения: это значит организовывать, в пределах гипертекстовых файлов, персональные базы данных, электронные системы архивирования, коррелирующие серии, без потери памяти; это значит иметь возможность на постоянной основе отображать структуры, вмешиваться в серии и ослаблять структуры, чтобы уменьшить гул, производимый этой могущественной установкой в отражениях и зеркалах, и, в конце концов, получить доступ к новым сериям и метаструктурам. В этом смысле, машина привносит в чтение абсолютно новое измерение:

— Для «голого» читателя видимость текста (определяющая его читабельность, в том числе такую, что коренным образом пересматривает текстовую невидимость, такую, что открывает текст для бесконечного толкования) охватывает лишь несколько страниц или с десяток страниц, расположенных до и после читаемой в настоящий момент. За пределами этой области, этого угла зрения, его «фокусного расстояния» и его «глубиной резкости» место дислокации серий размывается и оказывается брошенным на произвол судьбы.

— Напротив, чтение машины безупречно, лишено задержки. Ее видимость текстов всеобъемлюща (будучи дискретной и осуществляемой со скоростью света). Однако ее механическая объективность страдает от такого отсутствия изъянов. Как программа «Пение»[31], способная сымитировать арию Царицы ночи, поет абсолютно точным, но лишенным музыкальности голосом (который не способен просто разговаривать), так и абсолютную точность машинной памяти необходимо скорректировать путем реабилитации чтения как поломки, как справедливости, действующей в пространстве несправедливости, ограниченности, и поэтому настоятельно необходимо решить (интерпретировать), откуда исходит сама потребность в тексте — «реабилитации чтения как сбоя», то есть потребность сокращать серии, и изучить причины, по которым они возникают, из которых необходимо удалить излишки точности, чтобы проложить для сбоя дорогу и открыть его возможность. Этот новый сбой, задуманный и отраженный (экраном), пусть не полностью продуманный, привносит такой широкий угол обзора, что через него оказывается трансформирован сам текст. Имеет место буквально парное управление (co-rection) читателя машиной и машины читателем, и, таким образом, производство нового объекта: текст — объект, определяемый условиями, при которых он доступен; при изменении этих условий измененным оказывается сам объект.

Цифровые носители памяти, инвестируемые промышленным сектором, а также сопутствующие устройства расшифровки и программное обеспечение для анализа являются инструментами быстрого чтения, которые разрушили отношения с текстом в степени, сопоставимой с тем, как меняется человеческое представление о вселенной, когда Галилей не просто созерцает ее, но и наблюдает ее через свой телескоп.

Они массово вводят отложенное время (temps différé) в световое время, анализируемое здесь как «непосредственное время» (temps direct) или «режим реального времени» (temps réel). Эти устройства, находясь в запасе и в этом смысле будучи отложенными, готовы быть активированными для воспроизведения в любой момент. Управляемые «интерактивным» программным обеспечением, они также являются инструментами для чтения в режиме реального времени; но это реальное время, в качестве нового технологического горизонта чтения, привлекается на службу отложенного времени, то есть чтения как такового. Существуют технологические времена чтения. Но мы также должны сказать: чтение — это время. Время чтения, или чтение как время, очевидно, не является рассчитываемым (в отличие от любого интерактивного программного обеспечения), — наоборот, оно есть открытие невероятного и стойкость неподрасчетного, которые таит в себе текстуальность.

Но в данном случае расчет непродолжительного времени, в течение которого ведется обработка информации — новое условие для испытания неотчуждаемой от текстов текстуальности и их нерассчитываемости, хотя поначалу считалось, что чтение при помощи компьютера — через программное обеспечение — предвосхищало возможности чтения, и в этом смысле исключало возможность маловероятного: то, что было правдой в первый период компьютерного документоведения, подходящий к концу, потеряло свой смысл. Однако стоит отметить, что новые инструменты влияют на читателя и необходимы ему не меньше, чем все устройства, предоставлявшие доступ к книжной памяти на протяжении столь многих столетий: от справочников Месопотамии в корпусе Национальной библиотеки на улице Ришелье до плохих и хороших школьных учебников, через критические работы от Аристотеля до Бланшо и Жене, — весь этот блеск, дорогой Монтеню, в котором, заявляет Пруст, был отточен его стиль.

Инструменты быстрого чтения, массово развивающиеся в различных формах, знаменуют новую эпоху чтения. Вскоре все библиотеки будут оснащены сканерами и программным обеспечением оптического распознавания символов, которое позволит по требованию оцифровывать любой книжный носитель. Перезаписываемые магнитно-оптические носители появились на рынке с 1990 года. Теперь каждый может оцифровать свою библиотеку. Вопрос, возникший всего несколько лет назад в связи с индексацией подобных личных фондов и обеспечением доступа к программам для читателей, уже не ставится в такой форме, как мы пытались показать выше.

Когда Сезанн завещает нам вчитываться в природу, он имеет в виду, что он видит не то, что он способен показать. Его видение горы реально, лишь когда оно нарисовано:

«Нам следует вчитываться в природу,

а затем реализовать наши ощущения, исходя из эстетической концепции одновременно индивидуальной и традиционной. Наибольшей силы достигнет тот, кто глубже всех проникнет взглядом, а затем реализует с наибольшей полнотой, как великие венецианцы. Писать с натуры означает вовсе не копировать внешний мир, но воплощать свои ощущения.

<…> Вчитываться в природу означает интерпретировать ее как совокупность красочных пятен, соседствующих друг с другом в согласии с законом гармонии. Эти цветовые массы анализируются методом модуляции. Работа живописца состоит в фиксации своих цветовых ощущений.

<…> Все сводится к умению ощущать и вчитываться в природу»[32].

Полнота видения подразумевает не только наличие ощущений: это фантазия видения. Видеть фантазию целиком — значит, реализовать эти ощущения: он говорит о них как об интерпретации, фиксируя их. Все сводится к умению ощущать, то есть умению вчитываться в природу и фиксировать ее.

Истинное чтение — это письмо, где чтение исходит из

Техно-экономическая эволюция делает возможным хранение огромных объемов памяти в форме оцифрованных текстов, изображений и звуков. Эти следы регистрируют всю медийную и информационную активность, осуществляемую в телекоммуникационных сетях, где время ежедневно производится промышленным образом и вне которых не может произойти ни одно событие. Собрание этих записей представляет собой беспрецедентный глобальный фонд памяти, мобилизуемый, анализируемый и «читабельный» со скоростью света в разнообразных форматах, на расстоянии «реального времени» против отложенного. Настоящая революция в отношениях между тремя временными экстазами, прошлым, настоящим, будущим. Доступ к этим фондам, организованным согласно независимым стандартам ввиду ограничения немедленной доходности, может быть предоставлен неограниченному количеству людей. Читать — значит интерпретировать свое время. То есть обязательно писать его. Нет такого чтения, которое не являлось бы технологичным. Время, человеческое время, экс-статично, человек темпорален, потому что он вне себя, человек есть не что иное, как его прошлое, а прошлое не хранится в памяти человека, оно ему передается в соответствии с «объективными», то есть технологическими, условиями, в которых оно записывается на носители.

Что такое чтение? А значит: что такое время? Но этот второй вопрос, в свою очередь, означает: что обещает нам техника? То, что обещает нам техника, — это борьба между несколькими «моделями» развития, в которых содержатся конфликтующие возможности организации памяти. Иными словами, вопрос памяти, который проект Национальной библиотеки Франции имел колоссальную заслугу поставить на самом высоком уровне и актуальность которого мы только сейчас начинаем понимать, в индустриальном горизонте своего настоящего понимается как вопрос техники и является значимым вопросом политики завтрашнего дня.

1990

Перевод с французского Яны Михалиной

Примечания:

[0] Перевод впервые был опубликован в журнале Лаканалия #32 / Время. 2019

[1] Текст впервые был опубликован в 1990 году в выпуске журнала Autrement, посвященном библиотекам. Редакция «Лаканалии» благодарит Бернара Стиглера за разрешение на перевод и публикацию текста.

[2] Italo Kalvino. Cibernetica е fantasmi, 1967. — Прим. пер.

[3] Фотография, фонография, кинематография, радиовещание, телевещание, видеосъемка и т. д.

[4] Текстовые базы данных, цифровые данные и различные интерфейсы на основе персональных компьютеров, такие как устройство для чтения CD и видеодисков, программное обеспечение для распознавания оптических символов и сканеры, издательское и переводческое программное обеспечение и т. д.

[5] Bildung (нем.) — образование (прим. ред.).

[6] Cézanne // Emile Bernard. Conversations avec Cézanne, éd. Macula. P. 36.

[7] Индустрии памяти, в той мере, в какой они включают в себя как аналоговое, так и цифровое оборудование для сбора, хранения, обработки и распространения, а также аналоговые и цифровые следы, собранные, сохраненные, обработанные и распространенные, сегодня составляют ведущий сектор мировой экономической деятельности, как посредством продажи оборудования, аудиовизуальных программ, программного обеспечения и передовиц, так и посредством передачи необработанных данных. (Сектор литеральных следов активно интегрируется, перераспределяется и переопределяет свои конечные формы). Они пришли на место, которое в XIX веке занимала тяжелая промышленность. С начала 80-х годов только на долю ИТ-отрасли аппаратного оборудования и программного обеспечения, используемого для обработки и передачи данных, приходилось почти 25% ВВП стран ОЭСР. По мнению экспертов, ИТ-индустрия в широком смысле займет 40% мирового промышленного производства в 2000 году, на данный момент составляя 60% ВНП США и 55% ВНП Европейского экономического сообщества (согласно Махди Эльманджре, университет Мохаммеда V, Рабат). Прогнозы США, касающиеся ежегодного роста расходов за период 1984-95 годов показывают, что сектора информационных технологий, как ожидается, займут четыре из пяти лучших мест с точки зрения инвестиций. В 1995 году ИТ-отрасль будет вести свою деятельность на сумму 62,4 млрд. долл., тогда как автомобильная промышленность — на сумму 41,8 млрд. долл. (согласно Дитеру Кимбелу, ОЭСР).

[8] См. Simon Nora et Alain Minc, L’informatisation de la société, rapport au Président de la République, 1978, publié aux éditions du Seuil dans la collection Points.

[9] В настоящее время агентство France-Presse получает 15 000 текстовых сообщений в день. Из них только 800 отправляются дальше клиентам. Это означает, что ежедневно уничтожается 14 200 событий. Критерии отбора явно и исключительно коммерческие. Это машина для производства готовых идей, по-другому — «клише». Информация должна быть «свежей», и поэтому идеалом печатной машины является устранение любых задержек в передаче. Немедленный взрыв космического челнока «Челленджер» стал исключительно тяжелым событием для администрации Рейгана, которая организовала это сверхпроизводство, полностью сделав ставку на успех операции. Наоборот, когда французские войска вошли в Мехико в мае 1863, потребовалось 6 недель, чтобы новость дошла до Парижа. Это вовсе не малозначительное для Империи в целом и Наполеона III в частности событие, не приобретшее той значимости, на которую оно могло надеяться: по истечении более чем тридцати дней новость была уже не новостью, а историей, в

Возможно, дело Тропмана (1869) пролило свет на сущность прессы и, помимо этого, информации. Вместе с обнаружением восьми трупов, жестоко убитых в лесу Пантен, журналист может рассказать своим читателям «наконец правдивую и актуальную историю (сенсацию)» (M.B. Palmer, Op. cit. P. 30), тогда как до того сенсации принадлежали любовным романам. За четыре месяца, прошедших между датой преступления и казнью виновника, совместные отчеты, составленные полицией, судьей и Le Petit Journal под воздействием широкой общественности, привели практически к удвоению проданных газет: с 350 000 до 600 000 экземпляров. Сенсационная свежая новость — самая продаваемая информация, и поэтому каждый выпуск — «сенсационный выпуск» (сенсанция — это то, что маркирует разницу).

[10] Этим выражением я обязан Жану Эбрару.

[11] Barthes R. La chambre claire. Ed. Cahier du Cinéma, Seuil et Gallimard. P. 139. (Барт Р. Camera Lucida. Ad Marginem, 1997. С. 50.)

[12] Bazin A. Qu’est-ce que le cinéma? Ed. Cerf. P. 14. (Базен А. Что такое кино? (сборник статей). М.: Искусство, 1972. С. 17.)

[13] Стало возможным возвратиться к присутствию отсутствия. Как к призраку. Это другой, современный, согласно Барту, опыт смерти, «отказ от Памятника» (там же, с. 52) в современном обществе.

[14] Речь идет об конститутивном противостоянии, теоретически возникшем (несомненно, иллюзорном — но эффекты этой иллюзии вполне реальны) между повествованием и тем, что оно обозначает. Если верно, что факт становится событием только через повествование, посредством которого он передается, нынешнее технологическое сочетание события, его представления и приема на мгновение создает повсеместную перформативность, позволяющую нам утверждать: событие производится, а не просто со-производится или перепроизводится СМИ. Это настоящая инверсия, с помощью которой медиа «пересказывают» жизнь, заглядывая вперед, причем с таким напором, что это «повествование» не просто, как представляется, предупреждает жизнь, но и предшествует ей. Но этот напор в первую очередь обусловлен структурой временного экстаза, вызванного аналоговыми и цифровыми технологиями.

[15] Цит. по: Jean-Luc Marion. Sur l’ontologie grise de Descartes. Vrin, 1981.

[16] Чуть большую, чем механическая запись, несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс: первый фонограф Эдисона позволял сделать не более трех записей фонограммы, после чего сигнал полностью разрушался движениями иглы.

[17] Как показывает Жак Деррида в тексте «О грамматологии», понятие пиктограмматического письма противоречиво и принадлежит «метафизическому» определению письма: пиктограмматический знак, в качестве знака, так сказать, «представителя» разнообразных «представленных» (референтов), является всегда уже чем-то еще, кроме репрезентации, кроме пиктографического.

[18] Jean Bottéro. La Mésopotamie. Ed. Gallimard. P. 107-122.

[19] Я развиваю эту гипотезу в статье Mémoires gauches // La Revue Philosophique, Presses Universitaires de France, juin 1990. По всем этим вопросам, см. Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne. Sous la direction de Marcel Detienne, Presses Universitaires de Lille.

[20] Henri-Irénée Marrou. Histoire de l'éducation, t. 1. Ed. du Seuil. P. 76.

[21] Архивы также являются перспективными областями для инвестиций, поэтому информационное агентство Visnews приобрело архивы фильмов Gaumont, Empire News Buletin, Gaumont British News, Universal News, British Paramount News. Во Франции телевизионные каналы в настоящее время отвечают за свои архивы. «Вскоре будет трудно, если не невозможно, сохранить — так, как это регламентировано сегодня, — все, что ротируется: государственные, частные и спутниковые каналы, кабельное телевидение. Поток изображений увеличится в десять раз. Кто будет решать, что хранить? Кто и как будет это делать? ((Colette Lustière, Geneviève Piejut et Gilbert Lauzun. Dossiers de l’Audiovisuel n° 11, INA).

[22] Эти вопросы также ставятся в поле компьютеризации общества через осмысление техник запоминания, от письма до электронных технологий.

[23] Средняя стоимость банков данных составляет 400 франков за час поиска (в диапазоне от 100 до 1000 франков), что ограничивает число их пользователей.

[24] Таким образом, речь идет об организации забвения: должна быть придумана целая экономика избирательного доступа, иерархизации, регулирования условий производства настоящего и прошлого, учитывающая технические проблемы (например, дублирование информации по новым стандартам), экономические, а также и этические, юридические и политические. Необходимо иметь возможность избыть память не только потому, что она забита, но и потому, что ошибки и раны, нанесенные обществам, должны получить возможность аннулирования; права граждан — вопрос, поднятый в новом горизонте памяти созданием совета «Информатика и свобода», необходимо будет широко переосмыслить в этом контексте; с другой стороны, необходимо будет регулировать категоризацию, производство критериев и защищать условия доступа от всецелой гегемонии краткосрочной памяти, то есть от императивов ее долгосрочной доходности.

[25] Программное обеспечение PHRASEA, выигравшее награду Apple в 1989 году, отличный тому пример: оно сделано университетскими учеными, изучающими право, для собственных нужд в изучении юриспруденции.

[26] Например, энциклопедия Гролье.

[27] Например, большой словарь французского языка Робера.

[28] Например, Trésor de la Langue Française или Thesaurus Linguae Graecae, содержащий «всю древнегреческую литературу…от Гомера до VII века н. э.: 3000 авторов, 8400 произведений и 61 миллион слов» (Ch. Jabob. Le Thesaurus Linguae Graecae sur CD-ROM, Préfaces n° 14, juillet 1989). В настоящее время осуществляется аналогичный проект в области латинской литературы.

[29] Полное собрание сочинений Шекспира, поставляемое вместе с компьютерами NeXT, с 1990 года также доступно на CD, совместимом с PC. Специализированный издатель планирует выпуск пятидесяти тысячи книг, являющихся общественным достоянием, на оптических носителях; в США и Канаде множество ежедневных газет ежегодно публикуют полные тексты своих статей в виде электронного архива — и аналогичные проекты существуют во Франции.

[30] Отсканированный в «режиме изображения» текст не распознается машиной как текст; перевод документа из «режима изображения» в «режим знаков» позволяет обрабатывать все действия и запросы, разрешенные лингвистическим обеспечением.

[31] Разработанная Институтом исследования и координации акустики и музыки.

[32] Cézanne // Emile Bernard, Conversations avec Cézanne. Ed. Macula. P. 34 et 26. Курсив мой. —Прим. автора (Русский перевод: http://dimafedorov.com/names/cezanne.html)