Манифест нон-актуального: отворить дверь...

Вот я стою у двери и стучу…

Откр. 3:20

1. Сущность радикального жеста

Как-то на лекции одного «гастролирующего» эксперта по современному искусству я услышал и запомнил несколько фраз, которые показались мне симптоматичными и характерными для наших дней. Лектор из Москвы, обращаясь к молодым бакинским художникам, говорил, что в вузах постсоветского пространства студентов до сих пор обучают академическому рисунку, живописи, композиции, а вот в западных институтах учат, как правильно писать заявки на получение грантов, разрабатывать и продвигать проекты. Напутствуя молодежь, он сказал: «Вам надо навязывать себя международным кураторам — закидывать их письмами, надоедать своими предложениями, заставить их поверить в свой потенциал и т.д.». Лектор был человеком известным и уважаемым, так что молодежь слушала его с большим вниманием. Слушала и «мотала на ус». Казалось бы, он был прав, его советы были очень доброжелательными и практичными, они побуждали молодых художников к выстраиванию грамотной профессиональной стратегии в жестком мире современного искусства, ныне представляющего собой невообразимую сеть мощных институций с усложненной инфраструктурой. Одним словом, согласно совету российского аксакала, молодому современному художнику надо грамотно интегрироваться в контекст современного искусства, чтобы успешно сделать карьеру.

Если бы речь шла о художнике «вообще», все было бы ясно. Потому что художник «вообще» — по определению буржуазный конформист, декоратор и

В чем же заключалась революционная стратегия художника-авангардиста, его сверхцель? По сути, только в одном — в осуществлении радикального жеста, разрыва с предшествующим контекстом искусства и «квантового скачка» на совершенно иной уровень, не опознаваемый современниками

Радикальный жест в своей сущности направлен не на косметическое изменение традиционного культурного ландшафта, а на акт абсолютного разрыва с идеей автономии искусства, которая возникла в XV веке, когда искусство вышло из сакрального поля рели-гиозной традиции и стало структурироваться в качестве самодостаточной и претендующей на тотальность системы, связанной с экономикой и рынком. По отношению к художнику эта все более усложняющаяся со временем экономическая система модерна выступает в лице монстра-вампира, разрушающего субъектность художника и обеспечивающего победу глины над духом.

Именно в период вступления человечества в новую общественно-экономическую формацию, когда родилась сама модернистская идея прогресса, по справедливому замечанию Г. Леманна, «появилось различие “искусство — не искусство“». Рефлексия над этим различием спровоцировала бессмысленную «гонку вооружений» в этой области — отныне художнику вменялась негласная и унизительная обязанность все время доказывать, что он художник и что он «делает искусство» в прозрачных (!) рамках самого искусства. Это привело к оживлению истории искусств и задало динамику обновления стилей, направлений, форм, которая благодаря радикализации самого вопроса «что есть искусство?» в XX веке достигла своей кульминации (в этом отношении примечательны мыслительные стратегии М. Дюшана и Д. Кошута).

Парадокс состоял в том, что доказательство современным художником своего статуса (самооправдание) принималось только в случае, если художник бросал вызов предшествующему культурному контексту; если ему удавалось произвести именно продукт «не искусства», не воспринимаемый современниками в качестве художественного объекта и лишь позже обретавший легитимность. Это расширило территорию современного искусства до безумных пределов. Для самого же художника вся эта внешняя активность и суета внутри системы есть бестолковый рев «ничтожащего ничто».

Таким образом, с одной стороны, подспудная цель радикального жеста — вернуть искусству статус действенной технологии по освобождению духа, не более того. Это означает сворачивание истории искусств и культуры в формате, который был нам навязан некой безличной Силой Тотального Отчуждения (СТО), а в идеальном проекте — сворачивание самой истории как темпорального аспекта «репрессивного целого». С другой стороны, создается впечатление, что реализация радикального жеста здесь и сейчас всякий раз отсрочивается: так сложилось, что СТО превратила радикальный жест в умеренно радикальный, и это позволило истории продлиться. Умеренно радикальный жест, несмотря на все самые экстремистские декларации самого художника, направлялся не на демонтаж основы сущего (универсального), а на смену очередного актуального сегмента этого сущего. Ведь сущее нуждается в периодических революционных потрясениях, чтобы история, меняя декорации (стили, направления, формы), продолжалась (в более широком контексте в роли двигателя исторического прогресса выступали революции).

Так современный художник попал в рабскую зависимость от истории, исторического метода и исторического контекста, поскольку само его выживание как профессионала связано с процедурой соотнесения собственного творчества с тем, что делалось до него с целью от этого прошлого дистанцироваться. Другими словами, революционная энергия радикального жеста, направленного на слом системы (остановку колеса рождения и смерти, в терминах буддизма), в итоге только подпитывала последнюю — процесс, иногда называемый коммодификацией (перевод энергии творческой деятельности в денежную стоимость и, как следствие, выкачивание смысла из человеческой жизни). В результате художник оказывался у разбитого корыта, дух еще больше закрепощался, а система, наоборот, ликовала.

К настоящему времени мы имеем прирученного, одомашненного современного художника — безвольного раба системы, несмотря на то, что внешне он может иметь медийный успех, быть богатым и влиятельным. Современный художник, как бы он ни выпендривался и ни бравировал собственным успехом, работает лишь на позорное поддержание враждебного его духу статус-кво. В определенной степени актуальный художник, сознание которого расщеплено и разбавлено ризоматическими потоками расширяющегося ничто, является полной противоположностью радикального художника-авангардиста гностического типа. При всей своей видимой пассионарности актуальный художник пассивен, дух его рассеян в

2. Метанойя. Шанс опомниться

Пройдя сквозь десятилетия непрерывных пластических операций на теле искусства, после частых смен всевозможных направлений и течений, завершившихся «вечным» постмодернизмом, в конце прошлого века мы вступили в крайне неопределенный период (пост)истории — наступило эсхатологическое время Х, время конца, в том числе и конца искусства. А так как после постмодернизма, несмотря на лихорадочную событийную интенсивность и пульсацию около-модернистского дискурса («постпостмодернизм», «множественные модернизмы», «неомодерн», «альтермодерн», «рефлексивный модернизм», «метамодернизм») ничего принципиально нового не появилось, то время Х тянется до сих пор. Создается впечатление, что мгновение перед концом норовит пережить сам конец. Загипнотизированный диалектической логикой современный человек с усталым любопытством ждет чего-то нового. По инерции делаются футурологические прогнозы, разрабатываются инновационные модели будущего, «новые» интеллектуальные парадигмы, которые якобы должны сменить постмодернизм с

Но если ввести в наши размышления «наивное» этическое измерение и принять во внимание наличие коварной СТО, то получится, что все, связанное с историей, привычным порядком вещей, историческим контекстом, институциональной системой, рынком, обществом, всей невообразимой суммой ризоматических сетевых структур — все это есть абсолютное зло, являющееся той самой темной материей, подавляющей дух художника (и человека вообще). Отсюда следует, что с аксиологической точки зрения само желание продолжения истории и привычного порядка вещей, пусть даже в крайне модифицированных, «усовершенствованных» формах околомодернистского дискурса — порочно, а сам этот (ложный) порядок, из которого изгнан смысл, — несправедлив. Соответственно, успешная интеграция современного художника в актуальный мировой художественный контекст означает «продажу душу дьяволу», служение злу…

Возникает вопрос: а разве есть выбор? Неужели есть возможность «не продолжать историю» и покончить с этим безумным миром упорной несправедливости, онтологического угнетения и компенсаторного стеба — неестественного, розово-гнойного веселья постчеловеческих множеств? Ведь все, что связано с реализацией чистого радикального жеста, изначально приравнивается к инфантильным фантазиям харизматических авторов и признается утопическим, заведомо не осуществимым проектом, а возможность экзистенциальных прорывов сводится к эфемерной игре метафор, спецэффектов и худосочной символики. Но если мы осознаем, что подобное циничное приравнивание/сведение производится СТО, а сама СТО основывается на невежестве нашего актуального мышления, то вырисовывается некий выход. Рискну предположить, что он может заключаться в своеобразной комплексной метанойе[2] — переносе акцента с актуального (очевидного мира обесточенных феноменов и симулякров) на

Важно отметить, что комплексная метанойя — активное ментальное действие, воля к навигации, импульс долженствования, в отличие от

3. Исход. К абсолютному началу

Думаю, что проект комплексной метанойи не только возможен, но и вполне «ко времени». Потому что неопределенное время Х, в котором мы пребываем, есть точка бифуркации, перепутье, разрыв временной макроисторической ткани. Если введены такие понятия, как постистория, постчеловек, последние времена, а эсхатологические теории уже стали частью академического дискурса, значит, история в своем прежнем формате действительно подошла к концу, и мы как бы зависли в пространстве между прошлым и… Язык не поворачивается сказать «и будущим», ведь получится продолжение той же самой линейной числовой оси, тогда как специфика момента указывает на возможность иного поворота. Это зависание, возникшая вневременная пауза дает нам шанс на переосмысление, то есть на метанойю, так как именно «спокойный» сдвиг в сознании, «поворот внимания» может стать самым эффективным действием по радикальному переформатированию реальности актуального. Прорыв/прозрение в понимании уже есть высшее действие по преобразованию наличной ситуации. Мы должны выйти из числовой оси (схлопывание оси и режима актуальной темпоральности) в иной (бес)порядок вещей (в

Но для корректного подхода к метанойе сначала нужно понять наличную социокультурную ситуацию и ее хотя бы приблизительный генезис. В силу глобального характера этих проблем предлагаю обратиться к очень непростым, но столь же глобальным, абстрактно-всеохватывающим концепциям М. Хайдеггера о первом и другом началах, как точках начала и конца (и возможности другого начала) двух с половиной тысячелетней истории всей западноевропейской (общечеловеческой?) культуры[3]. Надо отметить, что Хайдеггер не только не отделял историю философии от самой истории как таковой, но и настаивал на зависимости второй от первой.

Основной пафос фундаментальной онтологии Хайдеггера заключается, во-первых, в констатации онтологического различия между сущим (в нашей понятийной оптике — «все, что есть», репрессивное целое/актуальное) и бытием (нон-актуальное), во-вторых, (основываясь на этом различении) в обосновании необходимости акта чистой трансценденции — прорыва/прыжка за пределы сущего, через

Отметим, что вопрос отношения между бытием и сущим для Хайдеггера был ведущим вопросом философии. Согласно немецкому философу, впервые различие между сущим и бытием обнаружилось в досократической Греции, ознаменовав рождение собственно философии, философского мышления, отличающегося от простого (и мифологического) мышления тем, что оно представляет собой размышление о самом мышлении. Это был радикальнейший поворот в истории мысли, в результате которого (по Хайдеггеру) родилась вся западноевропейская цивилизация в ее нынешнем формате. До этого человек мог мыслить о сущем и совершать мыслительные операции внутри самого сущего, не отделяя свое мышление от того, что дано восприятию непосредственно здесь и сейчас, от внешнего, окружающего его пространства. Этот уровень «элементарного» мышления, который не предполагал выход за пределы сущего, Хайдеггер определял как онтический. Мысля в онтическом измерении, человек был слит, отождествлен с сущим и в определенном смысле представлял собой (не)до-человека (с интеллектуальной точки зрения, прото-антропологический вид) неотделимого от природы, а значит, еще пребывающего в полубессознательном состоянии при отсутствии самосознания (мифологическое пространство-время).

Но вот в какой-то момент, пытаясь схватить наиболее общие свойства и качества сущего, человек («первый» философ) задался гносеологическим вопросом: в чем сущность сущего, его генезис, начало и конец? В результате этого судьбоносного вопрошания, когда отчасти выяснилось, что сущность сущего есть бытие (которое больше, выше и глубже сущего), внутри мышления человека вскрылось другое, онтологическое измерение мысли. Он стал способен не только совершать мыслительные операции, но и рефлексировать по поводу этих операций, то есть мыслить не только о

Таким образом, если онтическое мышление есть свойство сущего, то онтологическое (раз)мышление как инстанция отстраненного взгляда на сущее извне самого сущего — свойство бытия. Способность направить мысль на само мышление исходит от бытия и конституирует инаковый и даже чужеродный статус человека по отношению ко «всему, что есть». И еще — именно в этот момент дистанцирования я-восприятия от сущего происходит рождение субъектности как уникальной (сверх)антропологической инстанции «не влипания ни во что» и органа восприятия смысла.

Отметим два принципиальных момента. Первый: осуществляя акт философского мышления, философ, с точки зрения здравого смысла и логики сущего, совершает невозможное — выходит за пределы сущего, растождествляется с ним и вскрывает в себе чудесную точку абсолютно иного. Второй: мышление о сущем, даже в самой далекой перспективе, отнюдь не предполагает выход на иной, более глубокий уровень мышления, потому что мыслить о сущем и его неисчерпаемом содержимом можно бесконечно долго, даже не подозревая, что оно не-абсолютно. А раз сущее — это (абсолютно) «все, что есть», кроме которого ничего не может быть, то каким же образом внутри человека, отождествленного с этим сущим, может появиться невозможная мысль о

Почему не получилось? Согласно Хайдеггеру, в силу неверного формулирования отношения бытия и сущего. При определении бытия как сущности сущего бытие было понято не как принципиально иное, а как всеобщее качество сущего. В таком понимании бытие качественно приравнивалось к сущему, разве что представало сущим более высокого порядка, но все равно сущим. Произошло как бы удвоение топики сущего. Тем самым, вследствие этого тончайшего и не бросающегося в глаза метасистемного сбоя мышления уже в представлении древних греков бытие почти приравнялось к сущему, а значит, стало постепенно, в течение истории скрываться за все более уплотняющимся (теряющим прозрачность, опредмечивающимся) сущим[4]. Потенциал, скрывающийся в лоне первого великого начала, при реализации которого мог бы быть осуществлен уникальный и грандиозный прорыв к невиданным горизонтам бытия, так и не был реализован, и человечество в конце концов оказалось в ситуации, которая отражена в крылатой фразе Хайдеггера: «Современные люди настолько удалились от света Бытия, что им более невдомек, что они живут во тьме. При полном отсутствии опыта Света сама тьма перестает быть тьмой, так как сравнивать ее не с чем».

Таким образом, произошло то, что немецкий мыслитель называл забвением или утратой бытия, ситуацией, когда человек вновь утерял субъектность и отождествился с сущим. История философии (читай: история как таковая) пройдя через ключевые точки — Платон, Аристотель, Средневековье, Декарт, Лейбниц, Кант — закончилась на Ницше, отразившем предельный нигилизм. Но, оказавшись в бифуркационной точке конца, в неопределенном времени Х[5] мы вновь предстали перед (этически окрашенным) выбором: или бесконечно рециклировать содержимое завершившейся культуры (копошение «во зле» около-модернистского дискурса) — современные технологии дают для этого блестящую возможность — либо осуществить метанойю и выйти из этого порочного круга ложного порядка вещей в точку (абсолютно) нового начала — совершить исход…

4. Аутентичный контекст

I. Как должно быть. Событие. Относительно искусства можно предположить, что ситуация конца, полночи выражается в разрушении целостности аутентичного контекста, который обеспечивает корректное отношение между тремя основными акторами творческого процесса: художником — произведением — зрителем. Прошу учесть, что говоря об этом контексте я, конечно, сильно упрощаю, заключаю в скобки очень многие аспекты, обнажая корневую структуру творческого процесса, взятого вне

Итак, с большой долей условности набросаем этот контекст, своеобразный инициатический круг (рис. 1).

Этот круг показывает динамику творческого процесса в своем идеале, как инициатического действа. Эта динамика изначально предполагает включенность зрителя на правах свидетеля/соучастника действа. В ней есть три этапа, очень и очень условно следующих друг за другом.

Первый этап — включение самого художника в творческий процесс. Речь идет о сути радикального жеста, об экзистенциальной трансгрессии, которую художник осуществляет посредством предельной интенсификации мышления и воображения, сдвигающей его внимание в область тайного, сновидческого, до-языкового, мифического, в режим безумия, в корневые структуры нейрогенетики. Этот акт обычно ассоциируется с

Трансгрессивный акт опрозрачнивания сущего представляет собой метаконцептуальную ось всего творческого процесса, это ответ субъекта творчества на зов бытия. В акте трансгрессии (вектор В → А) он лучом внимания (активная сторона восприятия) прорывается через всевозможные имманентные границы внутри сущего (х1 — х2) — сквозь все психические миры коллективного бессознательного как тела сущего — к финальной границе «великого предела» (01 — 02), в точку разрыва круга сверху, и проникает в бытие, в ноуменальное[6]. В этой точке он сталкивается с истиной и извлекает смысл/знание, который изначально не предполагался в сущем (то есть во «всем том, что есть»), и нисходит в сознание художника (А → В). Смысл и есть тот самый «свет бытия», опыт которого отсутствует в жизни современного человека. Тривиально все это звучит так: озарение, вспышка интуиции, пришла идея, короче, — «Эврика»!

Второй этап (В → С) — создание произведения[7]. Иными словами, «упаковка» смысла в артефакт. Важно отметить, что произведение в этом контексте не самодостаточно, не обладает самостоятельной ценностью. Оно лишь катализатор внутренних, психических процессов, объект интроспекции, медитативной практики. В конечном итоге, когда происходит стяжение художником и зрителем определенных состояний — включение в вертикальный поток нисхождения смысла — надобность в произведении как отдельном объекте вообще отпадает. С этой точки зрения, музеификация, наделение отдельного произведения уникальными ценностными качествами, с последующим преклонением перед его «неповторимой» аурой, есть производное от коварной работы СТО.

Третий этап (С → D) — воздействие произведения на зрителя, «распаковка» смысла зрителем, в результате чего последний приобщается к ноуменальному (А → D), потому что распаковка также предполагает трансгрессию, то есть усилие мысли и воображения. Таким образом, через восприятие смысла между зрителем и художником происходит транскоммуникация (B ↔ D), и они вместе соучаствуют в едином процессе возгонки эвристического потенциала и активации внутренних ресурсов, результатом чего может явиться изменение модуса восприятия и трансформация сознания — освобождение от ментальных обусловленностей и автоматизмов, превращающих человека в раба. Без этой обратной связи, без энергийной интерактивности, когда, по сути, рождается некая коллективная субъектность, обращенная к бытию, аутентичный контекст исчезает.

В аутентичном контексте внимание художника и зрителя концентрируется на внутреннем (психическом и метапсихическом опыте) — на работе с восприятием и сознанием, так как вне этого антропологического и нейропсихологического поля вряд ли существует нечто подлинное. Но это отнюдь не предполагает игнорирования проблем современности и социокультурного контекста, в котором происходит творческий процесс. Контекст современности учитывается, но приоритетными являются именно аспекты восприятия и сознания. С точки зрения перцептологии, внутри круга происходит процедура исправления априорных перцептивных аномалий, в результате чего становится возможным само восприятие смысла, имеющего чисто трансцендентную природу.

Сверхзадача инициатического действа — обретение бытия как «собственного дома» через приобщение к смыслу. Это отвечает правде художника — синхронизированной с правдой бытия — и основному предназначению человека как агента бытия, заброшенного в сущее, но не являющегося (всецело) сущим, каковым он себя ошибочно считает в силу забвения бытия. Таким образом осуществляется свобода человеческого духа — единственная подлинная цель человека/художника.

Итак, наличие целостного аутентичного контекста направлено на опрозрачнивание сущего, чтобы свет бытия проникал в этот мир беспрепятственно. Внутри круга происходит со-бытие, со-причастность к тайне, со-отнесенность с ноуменальными величинами.

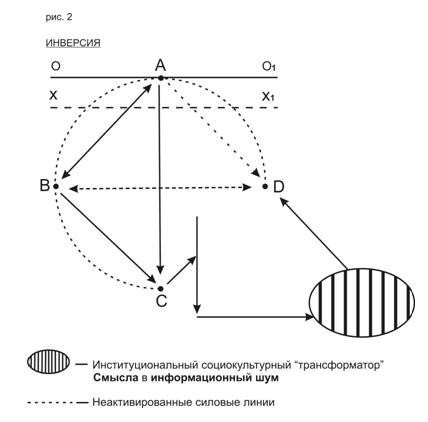

II. Инверсия. Статус-кво. Разрыв. Но дух сущего/репрессивного целого не дремлет. В целях самозащиты через СТО он разрушает целостность круга (рис. 2) и провоцирует утечку энергии смысла. Механизм инверсии таков: круг разрывается снизу, и третий, принципиально важный этап — встреча произведения со зрителем — не реализуется. Произведение становится невидимым, оно предъявляется зрителю не качественно («стороной» смысла), а лишь количественно, как факт собственного материального присутствия и не более того. Чисто технически это выглядит так, как описано у Хайдеггера в «Истоке художественного творения»: «Но бывает ли доступно творение само по себе? […] Творения расставлены и развешаны на выставках, в художественных собраниях. Но разве как творения, как то, что они есть? Быть может, они уже стали здесь предметами суеты и предприимчивости художественной жизни? Творения здесь доступны и для общественного, и для индивидуального потребления, для наслаждения ими.

Администрация учреждений берет на себя заботу о сохранности творений. Знатоки и критики искусства ими занимаются. Торговля художественными предметами печется об их сбыте. Искусствоведение превращает творения в предмет особой науки. А сами творения — встречаются ли они нам во всей этой многообразной деятельной суете?»[8].

И речь здесь не просто о пресловутом кризисе репрезентации. Наличная ситуация — результат работы конкретной социокультурной инженерии. СТО посредством автономной художественной системы — совокупности институций и главного атрактора отчуждения — фигуры арт-менеджера как ключевого агента рынка (куратор, галерист, музейщик, критик, историк искусства, функционер культуры и т.д.) трансформирует украденную из круга энергию смысла/знания в симулятивную информацию/шум, чтобы потом возвратить это обессмысленное инфомесиво зрителю в виде злободневных концепций современных экспозиций, от выставки в маленькой галерее до таких громоздких шоу-форумов актуального искусства как Венецианская биеннале, «Документа» и «Манифеста». Эти мероприятия хоть и претендуют на осмысление важных явлений и даже на продуцирование каких-то эффектных смыслов, на самом деле работают на расширение мира больших абстрактных величин (системы как таковой), не имея никакого оперативного значения для антропологического поля, то есть для самих художника и зрителя. Результатом таких событий становится появление новых имен, подходов, инноваций — очередных жертв, поставляемых на алтарь Молоха/системы.

Автономная художественная система бесперебойно производит фрагментированный информационный хаос, «белый шум» в лице таких обессмысленных тем, как «демократия», «прогресс», «права человека», «гендер», «свобода самовыражения и волеизъявления», «инновационные технологии», «общечеловеческие ценности» — возьмите тему любого престижного художественного форума, биеннале, семинара, лекции, тренинга, конференции, круглого стола, актуальной телепередачи, отвлекающей внимание зрителя и художника. Последний в своей работе принуждается изменять своей правде ради правды арт-менеджера и играть по правилам системы; цена такой измены — угасание огня трансгрессивного акта, выражающееся в упомянутом выше умеренно радикальном жесте. Результатом такой деятельности становится внушительных объемов интеллектуальная продукция (каталоги, книги, статьи), в которой исследуется целый спектр социокультурных проблем и благодаря которой пополняется копилка «социальной истории искусств». Уже идущая от Просвещения и кантовской эстетики традиция критического суждения и оценивания произведения говорит об отношении к искусству как просчитываемому, количественному объекту, который должен быть внесен в безразмерную копилку/кладбище культуры. Но какое это имеет отношение к антропологическому полю, к экзистенции субъекта творческого процесса, то есть к художнику и зрителю в их стремлении к реализации интерсубъективной свободы?!

Произведение художника, вырванное из аутентичного контекста, тут же исчезает из поля видения (зрителя), попадая в неаутентичный контекст социальной истории искусств, символизируемый холодным выставочным пространством. И это пространство семантически заряжается не художником, а куратором, преследующим свои собственные цели. (С фигурой куратора все непросто. Ее появление фактически упразднило художника — в современном искусстве куратор и есть единственный художник, использующий номинальных художников в качестве инструментария для собственного художественного высказывания. Другой вопрос, владеет ли он тайной экзистенциальной трансгрессии, ведь он позиционирует себя как медиатор между хаотичным художником и логоцентричным обществом, а значит, он слишком социализирован для «безумных» жестов). Зрителю не остается ничего другого, как скользить по поверхности информационного глянца, тупо переходя от одной работы к другой, пассивно регистрируя увиденное без малейшего шанса на подлинную встречу с конкретным произведением (опытом схватывания смысла), а через него и с художником (вектора С → D, и, соответственно, B ↔ D и А → D — не работают). Этот переход от одной работы к другой с целью коллекционирования в голове новых единиц просмотренного материала отражает глобальную динамику скольжения от одной культурной формы/тренда к другой в рамках теории прогресса, которая, как ни странно, по инерции еще работает. Кстати, такое положение дел обуславливается тем свойством современного человека, которое Хайдеггер определил как любопытство (экзистенциал Neugierigkeit) — стремление к накоплению все новых впечатлений, вещей, ощущений, видимостей (новых битов информации) без возможности проникнуть в суть, понять то, что здесь и сейчас встает перед взором (патологическая неспособность перевести информацию в знание). Самые яркие примеры скольжения по поверхности глянца — щелкание телевизионным пультом и кликание мышкой в интернете. Перескакивая с одного канала на другой с помощью пульта и кликая мышкой на ссылки в сети, человек бездумно скользит по глянцу обессмысленных видимостей и, преступно растрачивая внутреннее время, панически сбегает от смысла к пустоте. А если учесть, что ресурсы самого любопытства уже давно исчерпаны и сейчас преобладают, скорее, состояния усталости, пресыщения и ступора от перцептивных атак социума, то ситуация представляется патовой.

В свете вышесказанного гораздо адекватнее и интереснее выглядят персональные экспозиции и проекты художников, но с условием, что экспозиционное пространство семантически воспроизводит творческую лабораторию самого художника, так сказать, творческий хаос и хрупкую ауру его «мастерской» — динамичные линии и пульсации его нейрологического поля. Таким образом, разрушение аутентичного контекста выражается в появлении преграды на пути движения смысла к зрителю. Энергия смысла отчуждается от художника/зрителя, крадется и переводится в информационное топливо для поддержания информационной же ткани этого мира. Тем самым обессмысливается сам творческий процесс как таковой.

Резюмируя, отметим, что СТО совершает две операции: исключает субъекта творчества (художника) из поля активности, заставляя его быть реактивным и подстраивать свое творчество под актуальные тренды, отдавая свои произведения во власть арт-менеджера как агента рынка (жертвоприношения Молоху); и исключает субъекта восприятия (зрителя) из инициатического круга, делая невозможным опыт столкновения с истиной/смыслом, и перенаправляет (рассеивает) его внимание на пустоту внешнего (скольжение по поверхности семантически насыщенных, но обессмысленных тем, измышляемых куратором по горячим следам социокультурных явлений).

В результате утечки и отчуждения смысла сущее максимально уплотняется, и свет бытия покидает этот мир. Как следствие, в ситуации современного искусства потерян человек, художник (зритель), а активная, живая субъектность (она растворяется в сущем) изгнана во славу мертвого, тиранического мира больших, абстрактных и нейтральных величин.

5. Разоблачение сущего: конец галлюцинации и осуществление конца

Ситуацию забвения бытия пытаются инстинктивно преодолеть в рамках около-модернистского дискурса. Но сама логика преодоления восходит к модернистской логике смены тенденций в ХХ веке, когда новая тенденция восстанавливала то, что было исключено предыдущей. Скажем, в рамках тенденции, называемой «метамодернизм», в искусство возвращаются исключенные постмодернизмом искренность, наивность, серьезность, но при этом силовые линии постмодернизма остаются нетронутыми. Получается возвращение к модернизму, но с багажом наработок постмодернизма. Не значит ли это наступать на те же самые грабли? Ведь следующим ходом, предположительно, будет очередное возвращение чего-то прежде вытесненного, но в новой упаковке — и так без конца. Само желание преодоления очередной формы исходит из ложной идеи прогресса, которая постфактум уже дезавуирована постмодернизмом.

Неопределенное время Х — это позитивное зависание, продуктивная пробуксовка, которая тяготит деятелей, не способных отказаться от парадигмы Нового времени, требующей двигаться вперед, в будущее. Позитивный смысл пробуксовки, так сильно раздражающей агентов рынка, заключается в том, что она вскрывает принципиальную политемпоральность современного мира, в котором в равной степени присутствуют (всегда присутствовали!) разные режимы времени: время традиции, включающей в себя миры первобытных племен Амазонии и Африки, время модернизма, которое никуда не уходило, время постмодернизма и, наконец, само время Х, вскрывшее одновременность всех типов времени. Это похоже на переход времени в пространство активно работающего хаоса (наподобие квадратуры круга). В таком контексте понятия вроде «прогрессивный», «продвинутый» и т.д. отдают онтологическим расизмом, поскольку репрессируют все остальное.

Мы подходим к важному пониманию понятия «актуальное», которое я предложил для обозначения последнего онтологического основания/инстанции. Так вот, актуальное — это пик, острие, квинтэссенция сущего. Скажем больше, актуальное и есть та самая Сила Тотального Отчуждения, которая крадет смысл из человеческой жизни. Именно сила актуального, высвечивая лучом различные сегменты сущего, квантует наше внимание/восприятие, фиксирует его только на одном сущем, вытесняя все остальное, чтобы потом переместить луч внимания на

6. Искусство-как-…

Напоследок зададимся вопросом: какой тип искусства наиболее адекватен для осуществления метанойи? Можно предположить, что тот, который мог бы восстановить рассмотренную нами выше целостность аутентичного контекста.

На сегодняшний день можно условно назвать три типа искусства:

1. Искусство-как-искусство (автономия); художник как декоратор, дизайнер; цель — обслуживание «территории» искусства.

2. Искусство-как-наука (эстетико-научный эксперимент); художник как ученый; цель — построение технологического рая.

3. Искусство-как-политика (социальное действие); художник как активист; цель — революционные преобразования, преодоление социального отчуждения.

Первый тип, продуцирующий буржуазную «автономию индивидуального самовыражения» (З. Бжезинский), с ее культом «романтического героя», «гения», «шедевра» и прочих сентиментальных благоглупостей хотелось бы отбросить сразу. Задача такого искусства — эстетизация действительности, дизайн/обслуживание неолиберального социума, одним словом, уплотнение сущего.

Второй тип намного ближе к тому искусству, которое способно восстановить аутентичный контекст. Смущает лишь некритическое отношение и даже пиетет перед вульгарным трансгуманизмом, стремление к расширению технологических возможностей, манипуляция с материей, своего рода черная магия, осуществление чаяний странных персон, вроде русского фантазийного мыслителя Н. Федорова с его бредовой идеей воскрешения предков. Иными словами, подчинение тираническому миру абстрактных величин, только на этот раз миру технологическому. Попытка изменить антропологический статус человека не через раскрытие внутренних ресурсов сознания, а посредством технологического вмешательства в телесность с сомнительной перспективой появления человека-робота, киборга, растворенного в технологическом раю абсолютной виртуальности. Одним словом, пиетет перед актуальным и уплотнение сущего! Но если исключить все эти вульгарно-материалистические силовые линии и сконцентрировать внимание исключительно на нейронауках, нацеленных на исследования феноменов сознания, то можно говорить об относительной приемлемости такого искусства.

Третий, протестный тип, наиболее адекватен аутентичному контексту, так как постулирует выход искусства из актуального формата, вводит этическое измерение и проективную волю, «делает ставку на социальное и политическое преобразование» (А. Жмиевский). Важный момент: этот тип рассматривает искусство лишь как инструментарий, средство для достижения цели, лежащей за пределами «территории» искусства. Единственная проблема — традиционное недоверие (левого дискурса) к трансцендентному и вера в возможность изменения реальности без предварительного изменения сознания, то есть без исправления фундаментальных перцептивных аномалий. Я же уверен, что политический жест вне процесса трансформации актуального модуса восприятия обречен на неудачу. Без фундаментальных корректировок аномалий восприятия и перенастройки гносеологического кода любые политические жесты обречены на превращение в шоу — зрелищный, провокативный, но все же спектакль. Как показывает история, провалы революций всегда обуславливались именно тем, что «революционеры» были носителями того же самого зашоренного сознания, характерного для тех, кто защищал нормативный порядок вещей.

В статье «Правда художника: проблема символической власти»[9] я писал о джихаде как радикальной стратегии по слому матрицы актуального и о двух векторах джихада — малом и большом. Напомню, что первый вектор — это внешняя экспансия, прямое политическое деяние по изменению действительности. Но его эффективность напрямую зависит от осуществления большого джихада — условно говоря, победы над самим собой — который должен предварять малый джихад. Ведь так называемая эмпирическая действительность в свете открытий нейронаук и квантовой физики оказывается не чем иным, как проекцией сознания наблюдателя. И нынешний статус этой действительности обусловлен именно фундаментальными перцептивными аномалиями, устранение которых и является сверх-задачей инициатического действа, имеющего место в аутентичном контексте. В этой связи вспомним, как перефразировал Э. Гуссерль одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы заключить его в скобки». Это «заключить его в скобки» и есть процесс опрозрачнивания мира (сущего), другими словами, исправление перцептивных аномалий как причины искажения луча сознания, конституирующего, соответственно, искаженную реальность. Это исправление и ведет к концептуальному аннулированию этого мира, плотность которого заслоняет свет бытия.

Возникает вопрос: есть ли тип искусства, соответствующий большому джихаду, а значит, и аутентичному контексту? В качестве рабочей гипотезы предлагаю ввести четвертый тип — искусство-как-(нейро)психотехнология (антропологическая практика). Исследование этого типа — отдельная тема, выходящая за рамки настоящей статьи. Моей задачей было лишь подвести к этому. Думаю, должно быть очевидно, что этот тип максимально близок к аутентичному контексту, так как во главу угла в нем поставлена нейропсихологическая и когнитивная проблематики, акцент сделан на работе с вниманием, восприятием, сознанием. Цель такого искусства — способствование тотальной антропологической трансформации при помощи метадискурсивных и перцептивных технологий; вычленение инстанции «я-восприятия» из «всего того, что есть» и рождение субъекта. Перефразировав А. Бадью, можно сказать, что к этому типу искусства должны быть «подшиты» не столько социальная история искусств, социология и социально ориентированная философия, сколько экзистенциальная герменевтика, нейро/психотехнологии и различные «практики себя». Уверен, что вместе с третьим типом политического искусства, предваряя его и активно взаимодействуя с ним, искусство-как-(нейро)-психотехнология способно восстановить целостность аутентичного контекста со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1.] В качестве описания предельной онтологической инстанции в тексте будут употребляться следующие синонимические определения: этот мир, нормальный порядок вещей, сущее (согласно терминологии Хайдеггера), система, мир больших, абстрактных величин, репрессивное целое и как предельное обобщение — актуальное.

[2.] Метанойя (греч. «после ума», «изменение ума», «покаяние») — многозначный термин, обозначающий раскаяние, переосмысление, изменение в понимании собственного Я, жизненной цели, выработка нового взгляда на мир, кардинальное изменение взгляда на жизнь и сущность человека и т. д.

[3.] Интеллектуальная модель Хайдеггера будет изложена мной в вольной интерпретации и с введением некоторых соображений, исходящих из моего индивидуального опыта.

[4.] Бытие — апофатично. Про него нельзя сказать, как говорится о сущем, что оно есть. Бытие, хоть и сопрягается с сущим (в точке определения бытия сущего, сущности сущего), тем не менее, не есть сущее. В конечном счете Хайдеггер приходит к формуле: «Бытие есть ничто». И это принципиальное нетождество бытия и сущего — главное, что, по мысли философа, было упущено древними греками и стало метаконцептуальной причиной появления нисходящего вектора исторического развития, направленного в сторону погружения в сущее, в Полночь.

[5.] Зависание во времени Х показано у Хайдеггера в так называемой метафизике «задержки», выраженной им во фразе «все еще не» в тексте «Петь — для чего?». То есть история европейской цивилизации, исчерпав свой потенциал, подошла к концу, точке Полночи. Но может «все еще не»? — вопрошает мыслитель. Это и есть ситуация зависания и невозможности прыжка во второе (абсолютное) начало.

[6.] Это точка разрыва ткани сущего, которую обнаружили древнегреческие философы-досократики, есть точка индивидуальной смерти. Только при соотнесенности со смертью высекается смысл.

[7.] Не имеет значения, материальный это объект или акция. Во втором случае первый, второй и третий акты процесса протекают одновременно. Хотя и в первом случае не все так однозначно. В принципе акт трансгрессии сопровождает процесс «делания произведения».

[8.] Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2005. Сс. 133–135.

[9.] Даими Т. Правда художника: проблема символической власти // «ХЖ», No 67/68.

Оригинал статьи на сайте «Художественного Журнала»