Зигфрид Цилински. Археология медиа

В издательстве Ad Marginem вышла книга немецкого теоретика медиа Зигфрида Цилински «Археология медиа» — историческое исследование взаимодействия технологий, искусства и науки, в котором он предлагает пересмотреть понятие о медиа как о «комплексе взаимодействующих сложных технических и культурных систем», возникшем на Западе во второй половине XX века.

Мы публикуем фрагмент введения, в котором Цилински описывает особенность своей археологии — как попытку найти курьезы из истории техники, которые нельзя свести лишь к их функционалу и которые являются парадигмальными символами своего времени. Он также рассказывает о главных героях своей книги, которые в основном не являлись изобретателями и среди которых можно найти древнегреческого врача и философа Эмпедокла, алхимика и драматурга Джованни Баттиста делла Порта, мистика и музыковеда Роберта Фладда, психиатра Чезаре Ломброзо и поэта и теоретика труда Алексея Гастева.

Восхвалять курьезы

Моя археология выступает за то, чтобы оставить понятие медиа как можно более открытым. С медиа она ведет себя так, как Рёсслер, будучи эндофизиком, поступает с сознанием. Мы плаваем в них, словно рыбы в океане, безусловно в них нуждаемся, и как раз поэтому сущность медиа нам недоступна. Мы можем разве что произвести в них какие-то «надрезы», чтобы приобрести оперативный доступ к ним. Однако эти надрезы определимы как надстроенные конструкции, а по отношению к медиа как интерфейсы, как аппараты, как программы, как технические системы, как, например, сети, как медийные формы выражения и реализации вроде фильмов, видеоинсталляций или машинных инсталляций, книг или веб-сайтов.

Я обобщенно характеризую эти сложные ограниченные образования как различные медийные миры. Их следует находить между «одним» и «другим», между техникой и ее потребителями, между различными местами и временами. Однако же они обрабатывают, моделируют, стандартизуют, расширяют, комбинируют и сопрягают данные, работая в конечном счете со знаками как материалом, который становится доступным опять-таки посредством чувственного восприятия: в числах, образах, текстах, звуках, инсценировках, хореографии. Медийные миры суть явления относительного. То или иное может — в зависимости от способов рассмотрения предметов, о которых в данный момент идет речь, — получить столь же непротиворечивые определения, как и возведенные между ними мосты и прочерченные между ними границы. Бесконечное множество возможных взаимосвязей я не хотел бы уменьшать констатацией чего бы то ни было.

Декарта часто критиковали за то, что в своем философском стремлении внести чуть больше ясности в мыслимый мир он субстанциально отличал друг от друга протяженное и неделимое, материальное и дух. Однако он никогда не утверждал, что между ними нет связей. Он говорил только, что эти связи недоступны его строго понятийному философскому мышлению. Они принадлежат к другим царствам, преимущественно — к царству опыта, а там мы, как философы, должны оставить всё как есть. Также и Готфрид Вильгельм Лейбниц, резкий критик картезианства и одновременно его завершитель, в своей «Монадологии» вновь возвращается к этому разделению, и даже развивает его, квантифицируя части опыта, недоступные строгому философскому осмыслению: «… В трех четвертях наших поступков мы бываем только эмпириками» [51].

Хоть я и не пытаюсь объединить обнаруженные гетерогенные феномены промежуточного, которые играют свою роль в археологии медиа, но все же прослеживаю напряжение между действительностью, выраженной в понятиях, и опытно постигаемой действительностью. Прослеживать напряжение означает здесь — как и в отношениях между расчетом и воображением — заранее не становиться на позицию одной из сторон. Иногда уместно аргументировать обобщающим способом, например, при обращении к артефактам или предметным системам хорошо знакомого канона истории медиа. Однако, в принципе, при таком подходе должно возникнуть некое представление о том, что в различных рассматриваемых констелляциях может называться «медиа» или «медиум». Таков решающий вопрос для определения ценности моего исследования, в плане того, удалось оно или нет. Это — не философское исследование. Эта ан-археология медиа воспринимает себя как собрание курьезов. Этим сегодня, как и в прежние времена, нелестным словом Декарт, безусловно, читавший Луллия и Порту [52], даже если он прямо об этом не сообщает, называл те области, которые рассматривал в приложении к «Рассуждению о методе»: диоптрику, геометрию и атмосферные явления.

Под курьезами я подразумеваю те находки из богатой истории видения, слышания и комбинирования с помощью технических средств, в которых проблескивает нечто, что производит их самосвечение и что в то же время выходит за рамки их значения или функции, которые были определены их контекстом возникновения. В этом смысле я говорю о сенсациях, о событиях или феноменах, которые возбуждают наше внимание; речь идет о том, чтобы представить их так, чтобы они могли раскрыть свой потенциал. Это требует позиции уважения, осторожности и благожелательности по отношению к найденному, а не умаления его значимости или даже обособления. Поэтому основная позиция, с какой будет описываться мое «глубокое время» медиа — это позиция не критики, а восхваления [53]. В этом кроется разрыв с теми подходами к историографии, которые я изучал в университете. Мои персонажи и их произведения будут в центре моего рассмотрения, и время от времени я буду отвлекаться, но всегда — оставаться неподалеку. Меня не особо беспокоит то, что подобный подход может быть подвергнут критике как историческое фантазирование. У каждого, кто учит, исследует и пишет, есть свои герои. Они не тождественны предписанным системой. Эти исторические персонажи становятся нашими героями оттого, что в них есть нечто, что сквозь века продолжает вызывать наш страстный интерес. Поэтому наш выбор не случаен. Их размышления и экспериментирование в открытом поле медиа оставили след, выходящий за пределы сиюминутного.

Эмпедокл рассматривается как ранний эвристик своего рода интеллектуального .интерфейса. к нашей теме; его подход к пониманию различных феноменов будет сопровождать нас на протяжении всего нашего исследования. Джованни Баттиста делла Порта работал в тот период времени, когда — еще без всяких идейных тормозов — сталкивались между собой подходы к новой естественнонаучной картине мира и традиции магического и алхимического естественного эксперимента. Интеллектуальная открытость отдельных ученых, однако, сталкивалась с властными структурами, которые все же пытались вмешиваться в свободное, а посему сомнительное для них мышление. В этой констелляции возник некий микроуниверсум разного рода медиальных концепций и моделей, подобных которым нет в истории.

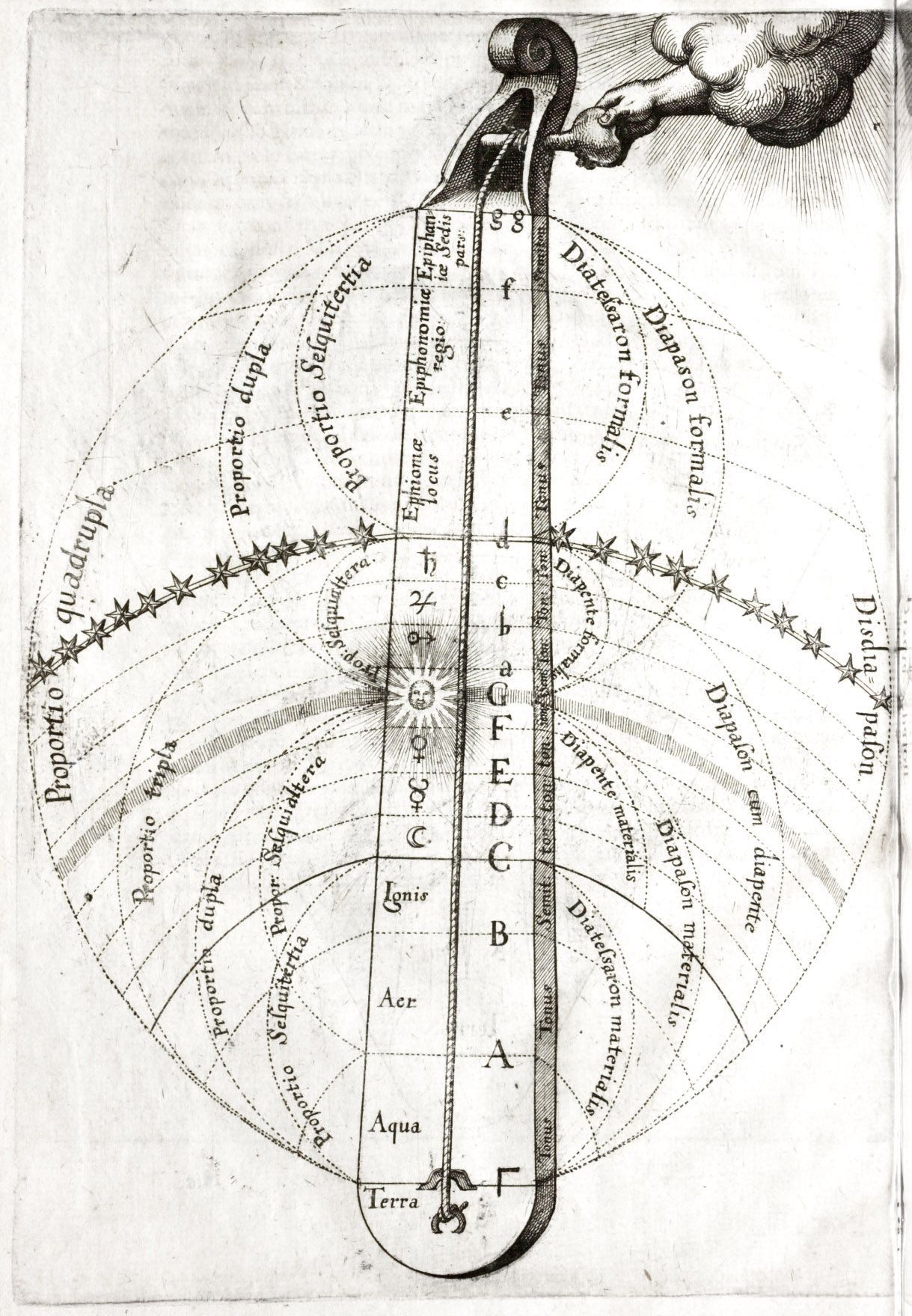

В музыкальном монохорде Роберта Фладда расчет и воображение сочетаются между собой особенным способом. Его мегаинструмент можно также проинтерпретировать как раннее средство унификации. Дальнейший поиск подводит нас к Афанасию Кирхеру, чье мировоззрение закодировано строго двузначным образом. Его медийный мир представляет собой всеобъемлющую попытку умиротворить биполярные противоречия в

В центре четвертой главы находится физик Иоганн Вильгельм Рихтер. Он объявил собственное тело лабораторией и медиумом, посредством которого он хотел экспериментально продемонстрировать мир в состоянии колебания. Помимо его привычной роли романтического естествоиспытателя, он интересует нас как неустанный поборник художественной и научной практики, понимающей себя как искусство во времени. Сопровождают его в этой главе Йозеф Худи и Ян Эвангелиста Пуркине: первый — венгерский исследователь как клавирмейстер, который изобрел клавиатуру как интерфейс для аудиовизуального телеграфа, работавшего на основе двузначного кода, и второй — чешский медик и физиолог, сдвинувший внимание при исследовании зрения от репрезентации внешнего к внутреннему, а также к неврологическим процессам, и, совершенно мимоходом, исследовавший основополагающие эффекты для медиамашин, демонстрирующих движущиеся изображения. Введение к этой части — открытие буквопечатающего телеграфного аппарата в 1760-е годы коллегией иезуитов в Риме.

Развитие медиа в XIX веке исследовано относительно хорошо. В главе, посвященной итальянскому врачу и психиатру Чезаре Ломброзо, эта история вновь предстанет перед нами, правда с несколько неожиданной стороны. Ломброзо использовал стратегии и методы измерения с применением медиальных техник как инструментов подлинного отображения реальности с такой тщательностью, что это уже даже становилось контрпродуктивным. И аргументы он выдвигал в таких медиальных формах, которые словно оставили далеко позади себя XIX век. С Алексеем Гастевым мы попадаем фактически в первые десятилетия XX века. Его представления об экономии времени, которые в

Примечания

[49] Тем ценнее исследования, в которых проводится кропотливая филологическая работа по анализу того, как воспринималось и употреблялось это понятие в определенных исторических констелляциях при возникновении нового знания (см., напр.: Röller, 2002a).

[50] «Мене, текел, фарес» («взвешено, измерено, сосчитано») — слова пророка Даниила, возвестившие конец Персидского царства. Здесь — просто «волшебные» слова, обладающие чудодейственной силой.

[51] Leibniz, 1998, 25. Рус. пер. см.: Лейбниц Г.В. Монадология // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 418.

[52] См. ссылку Шпехта // Descartes, 1996, XVI; Specht, 1998 (8). S. 13.

[53] Я полагаю, что разделяю эту основную позицию с двумя другими авторами rowohltsenzyklop.die, чьи произведения стали своего рода образцами для моей работы: Куртом В. Мареком (псевдоним: Ceram) и Густавом Рене Хокке. Ceram в 1948 году написал не только популярнейшую книгу послевоенных лет о .глубоком времени. цивилизации «Боги, гробницы и ученые», но и первую «Археологию кино»; увлекательные исследования Хокке по маньеризму до сих пор представляют собой важные справочники по археологии взгляда, оптических медиа и искусств.