Письма об институциональной тщете и амнезии

Павел Арсеньев — художник, поэт и теоретик, главный редактор литературно-теоретического журнала [Транслит] и один из инициаторов Уличного университета — образовательной самоорганизации, в течение нескольких лет существовавшей в

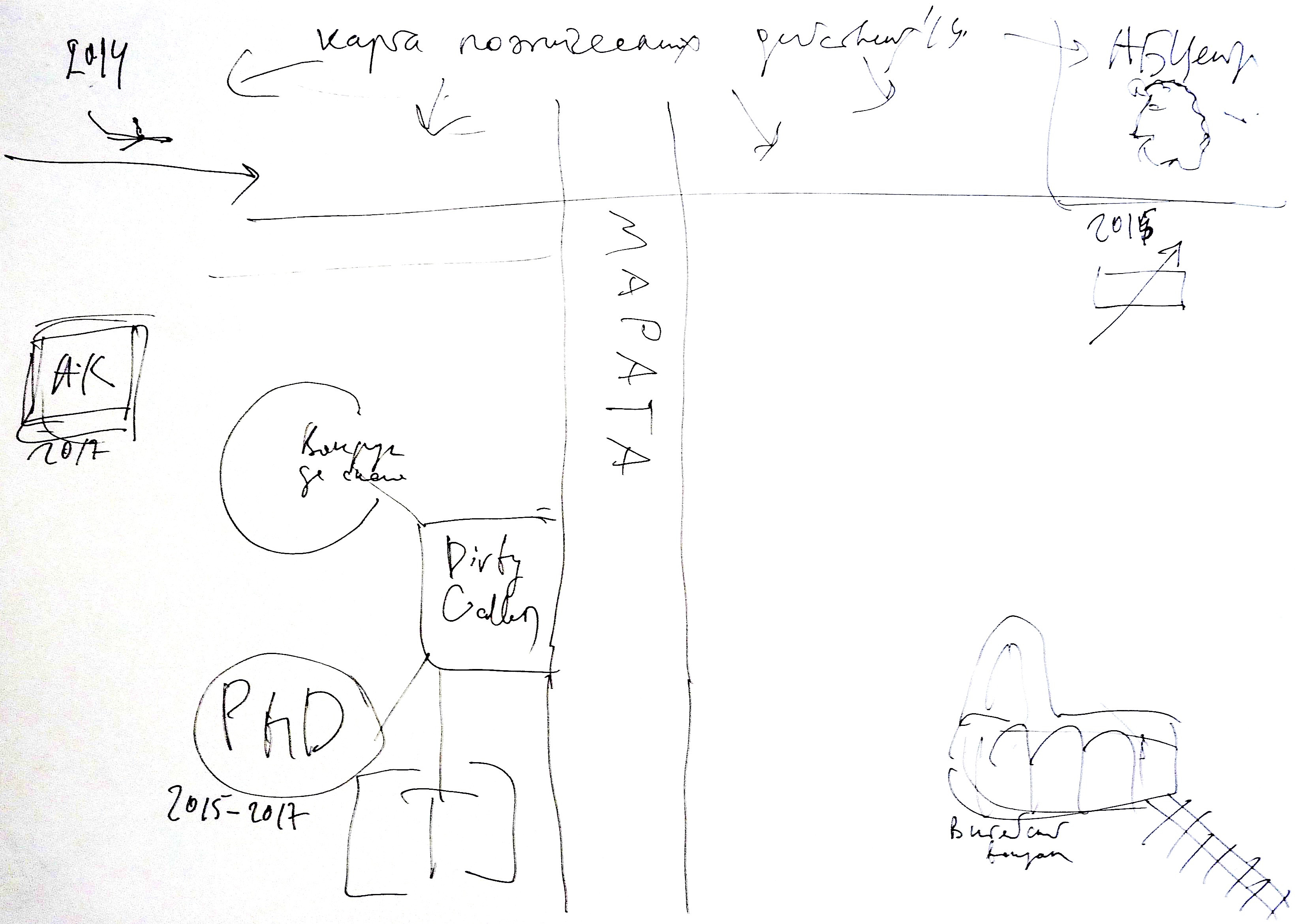

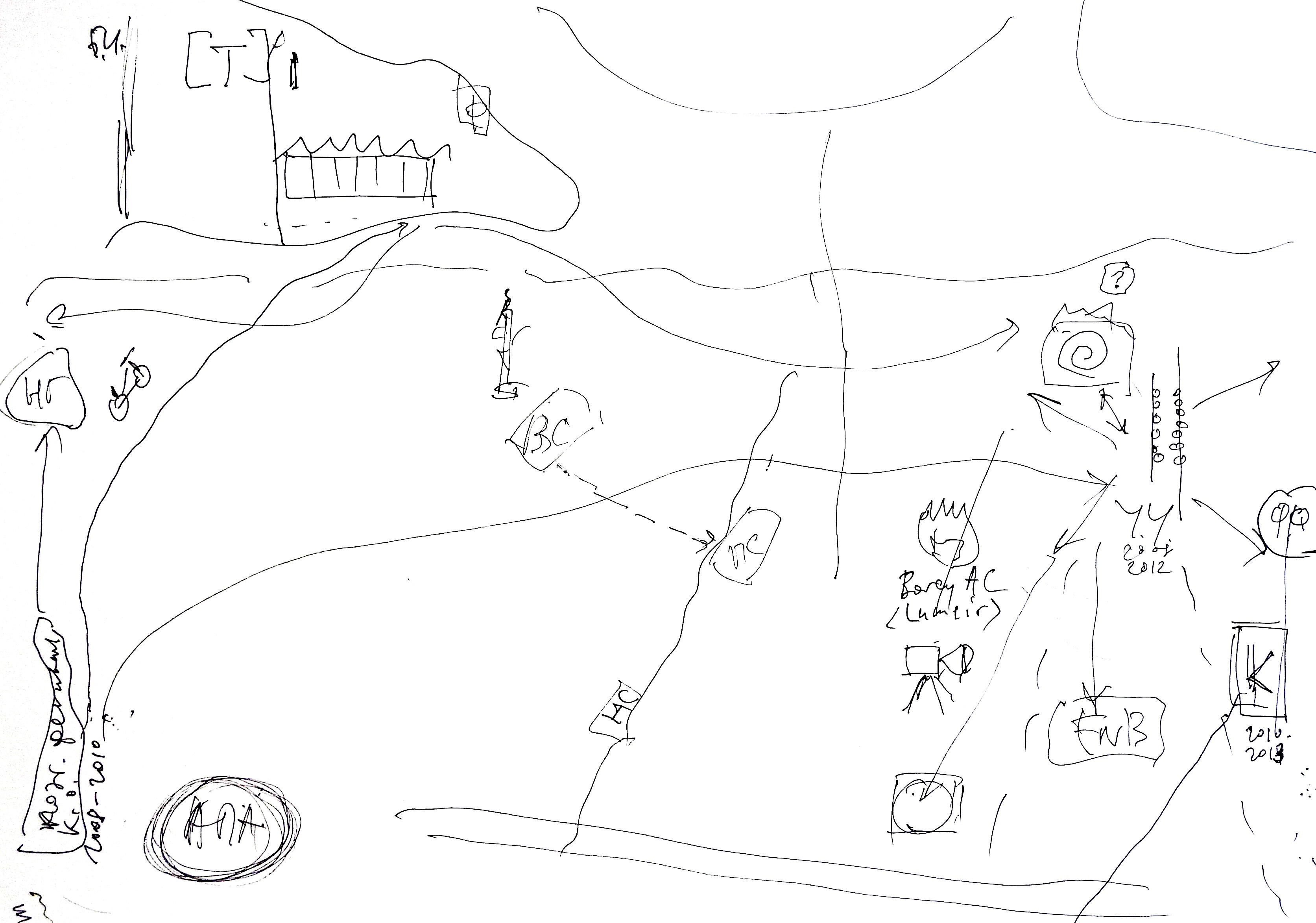

В рамках проекта «Политические измерения культурной практики и производства знаний» мы публикуем критические (авто)этнографические заметки Павла, в которых он конструирует собственную ментальную карту сообществ и неинституциональных пространств, существовавших и существующих в

Подробнее о проекте — https://syg.ma/@sygma/politichieskiie-izmierieniia-kulturnoi-praktiki-i-proizvodstva-znanii.

Text in English can be found here — https://syg.ma/@sygma/letters-on-institutional-vanity-and-amnesia

_____

Письмо первое, плохо записанное и почти не сохранившееся, а также умалчивающее о событиях, которые привели к началу этих записей

Мы жили тогда прямо между

Позиция реле: конфидентка документального режиссера начинает встречаться с одним из персонажей

И тут меня еще больше начинает относить от нас, тех самых, старообразцовых

Необходимо, однако, исходить из гипотезы возможности коммунизма и любви, не «оценивать опыт», а находиться грамматически в сослагательности, но использовать этот шанс нельзя слишком часто

Не является ли всякий авангардный «метод» шагом от parole liberta к риторике

А потом я продам твои письма, и твое неожиданное презрение наконец получит свои основания

Необходимо сказать, однако, и об адресате. Его спутница размышляет о позиции, в которую это письмо ее ставит. И поэтому не пишет. Оставим за ней это право (но не будем закреплять обязанность молчать). Достанет того, что благодаря ей разворачивается эта речь.

Поскольку письмо никогда не предшествует очному контакту, а то и моторной совместности ходьбы, в сущности являясь только их оплакиванием, эти письма тоже начинаются с прогулок, которые следовали за пробуждением или ему предшествовали.

_____

0. Ревизия ментальной карты

Редактируя свои же собственные слова, сказанные в диктофон и расшифрованные выборочно и в слегка произвольном порядке, сперва я ставлю перед собой задачу восстановить их хронологическую последовательность и логику изложения. Но вскоре становится понятно, что этот процесс все больше меня захватывает, выходя за рамки подготовки текста для выставки [1].

2005-2007: картографирование

В поиске места — желательно тихого — для интервью я предлагаю провести его на Соляном переулке, где когда-то разворачивалось строительство культурного движения рубежа 2000-2010-х годов, ментальную карту которого предлагается нарисовать. Такую карту необходимо обрисовать в ее хронологическом развертывании, что уже неотделимо от личной истории освоения. Поэтому все начинается с Канонерского острова, откуда и пролегал мой самостоятельный, то есть технологически независимый от проложенных маршрутов, велосипедный путь. Сначала — в университет, а по довольно быстрому разочарованию в оном и основанию журнала [Транслит] [A] как «органа студенческого недовольства филологическим образованием» — в «Борей» [B], на «Пушкинскую» [C] и в другие традиционные точки протекания артистической жизни середины нулевых годов.

Эта карта раскрывалась через некоторые фигуры, познакомившись с которыми, можно было постепенно открыть все ее потайные пределы. Такой фигурой был Аркадий Трофимович Драгомощенко [D], возможно, единственный, кто еще сшивал такие места, как «Борей», с такими местами, как Смольный [E], где он вел по субботам семинар «Иные логики письма» (точнее, не столько вел, сколько, по выражению, «больше выходил покурить»). Или Иван Дмитриевич Чечот [F], который сшивал собой еще более эфемерное пространство, в которое входили лекции в спорадических галереях, курс по истории искусствоведческой мысли в Европейском университете [G] и летняя Studia Humanitatis Insterburgesis, проходившая в замках Восточной Пруссии. Подобные фигуры прививали вкус если не к знаточеству или какой-то конкретной традиции или методологии, то к определенным риторическим и интонационным ходам. По

2008-2013: нанесение собственных обозначений

Собственно, пока все это существовало (или, точнее, добывалось в самостоятельном усилии открытия), никакого особого дефицита и необходимости дополнительных действий не ощущалось. Но с атакой на один из элементов этой самостоятельно собранной интеллектуальной инфраструктуры и его защитой в принципиально самоценной форме Уличного университета [H] и начинается второй период. Произошел переход от освоения ситуации к первым опытам ее изменения, от чтения карты — к первым попыткам нанесения на нее собственных точек и других письменных знаков. Или во всяком случае поэтических вкраплений в непредназначенных к тому местах, раз уж в предназначенных — университетах и журналах — они уже не воспринимались как таковые.

И хотя журнал [Транслит] существовал к тому моменту уже пару лет, именно тогда, в 2008 году, он тоже перешел от изучения литературного процесса наощупь [2], к формированию собственной повестки — она была сразу тогда заявлена как левая. Вследствие этого на памятной презентации в «Пен-Центре» [I] критика носила уже довольно истеричный характер и исходила от либеральной писательской интеллигенции, полагавшей свою монополию на здравый политический смысл и хороший литературный вкус естественной и неотменимой привилегией.

В том же году возникает и первая форма коллективной художественной субъективации Лаборатория поэтического акционизма [J], которая, как сейчас становится понятно, была призвана преодолеть гравитацию большего астрономического тела, рядом с которым она оказалась, а по набиранию необходимого ускорения — распасться. Вскоре появляется и необходимость штаба, которым становится через год коммуна на Кузнечном [K] и в котором процессы политизации художественной практики будут разворачиваться вплоть до 2013 года. Тогда политическое поражение поколения — то, что должно происходить в той или иной форме с каждым поколением — и вместе с тем его неизбежная культурная институционализация станет окончательно очевидной, и этот период освоения карты закончится вместе с некоторыми казавшимися нерушимыми союзами, отчего и придется отправиться за пределы этой карты в

2014-2017: архивирование

По возвращении год спустя (чем естественным образом определяется начало третьего периода) приходится приступать уже не столько к картографированию, сколько к архивированию той истории, что к тому моменту имелась [3], а также передаче опыта или импульса внеинституциональной активности более молодым коллективам. Домашний семинар «Прагматика художественного дискурса» [L] становится теоретическим ядром журнала, а театральный коллектив «Вокруг да около» [M] удается заразить страстью к номадическому театру и вывести на улицу. С ними продолжается и моя собственная теоретическая и одновременно артистическая эволюция, между которыми удается довольно долго осциллировать и их сочетать, участвуя в артистических вылазках и научных конференциях примерно в одни и те же дни (как в свое время после одной акции на мосту, например, пришлось ехать с утра на защиту магистерской). Где-то на этапе завершения этого третьего периода и «второй коммуны» [4] я снова оказался вытолкнутым из Петербурга исчерпанием жизненного мира — примерно в том же направлении, всегда бывшем местом изгнания и ожидания исторических событий.

_____

Письмо второе, в котором говорится о повествовательной дистанции, на которую нас относят переезд, занятия наукой и кино-съемка

Прошла всего неделя, как они сблизились, начав эти прогулки или, что то же самое, эти письма. Они снова сидят на покрывале в этой комнате и разговаривают, сделав пару затяжек. Он продолжает попытки выразить это свое странное чувство повествовательного времени и методологической бездомности, которое его охватило по возвращении в родной город. После недавних упреков в его адрес об устройстве музея самого себя и последовавшей как раз за этим утраты стабильного пространства он инстинктивно принялся его обустраивать в речи и той дистанции, на которую его неизбежно относило теперь не только географически, но и грамматически. Разрыв связей со средой, сбой производственных циклов провоцировал мемориальную ересь, но в довершение к этому постепенно обретаемая им исследовательская оптика оказывалась такой же необратимой операцией на зрение и габитус, которая лишает простого и внятного чувства момента («здесь и сейчас», как любил повторять один его приятель). Эта операция хотя и позволяет рассматривать любой момент исторически — то есть как уже ушедший, — даже если периодически в него доводится возвращаться.

Именно эти аберрации перспективы, а даже не синдром отнятия делали его чувствительнее и к тому фильму, который снимался как бы о нем одной знакомой синеасткой. Не наша эпоха уныла сама по себе, всегда убеждал он себя, а мало диктофонов и камер («иностранных корреспондентов») на нас направлено. Ведь очевидная интенсивность движения и интересность контекста всегда порождались игрой отражений заинтересованных (кино)глаз. Именно они и порождают переживание важности происходящего и задним числом действительно оборачиваются в той же степени великой, что и потерянной, эпохой. Культурная революция — это прежде всего то, что хорошо задокументировано: поэтому и в столь часто вспоминаемый этим летом застой иностранные корресподенты были опасны не тем, что грозили вывезти какие-то неблаговидные детали, но тем, что рисковали ввезти, то есть привнести чувство важности происходящего в убогую жизнь простых советских граждан.

_____

1. Легенда карты: дом культуры, чердак и другие реликты советского прошлого

Первого сентября еду на нечаянно обнаруженную в анонсах лекцию одного искусствоведа, вокруг которого много крутился в юношестве, но по приезду выясняется, что лекция отменена. А раз отменяется лекция представителя неоакадемического сообщества, можно ехать на начало другого учебного года в один самодельный арт-центр, куда давно зовут и куда все никак не складывался путь, хотя раньше я был немало связан и с этим кругом «левого активизма» [5]. Собственно, на фабрике «Красное знамя», где теперь располагается этот арт-центр, последний раз я и был в качестве «протестного художника», проблематичность статуса которого ощущал с тех пор все сильнее. Тогда же, почти десять лет назад, мы протестовали против выставки «Пространство тишины» [N], в которой участвовали те, кто в известной степени тоже принадлежали к лагерю левых, печатались у нас в журнале, но как художники были ориентированы на станковые формы и избегали перформативного демпинга. Выходит, это был не политический фронт, а жанровое разногласие по поводу того, нужны ли в бывшем памятнике конструктивизма объекты и инсталляции или активистские хеппенинги и бесплатные семинары.

В конечном счете «Красное знамя», уже тогда довольно удручающую своим состоянием постройку, так и не удалось джентрифицировать, и оно оказалось в руках активистов из ДК «Розы Люксембург» [O] и целого ряда других арендаторов, не имеющего к искусству никакого отношения. Парадоксально, но именно открытый рынок недвижимости произвел эту форму наследования пространства и наполнения его революционными разговорами.

Несмотря на то, что ДК задумывался как типичный европейский арт-активистский спейс, советское прошлое как пространства, так и названия добавляет этому проекту некоторые не вполне запланированные коннотации — или вполне, но оказывающиеся сильнее запланированного. И это усиливает уже сформулированное чувство отчуждения от местного контекста. С одной стороны, вроде бы много знакомых лиц, и знаешь эту эстетику и риторику наизусть, а с другой, по кадру периодически пробегает какое-то дребезжание, и появляется жуткое ощущение провинциального ДК в прямом (или старом) смысле слова — заведения с

Все это порождает ощущение онейрического путешествия в советское время, в которое, однако, оказываются инкрустированы отдельные родные лица. Среди незнакомых студентов — в

Когда-то Альтюссер говорил о том, что «всякая классовая борьба может иногда сводиться к борьбе за слово или против слова. Некоторые слова борются друг с другом, как враги, другие сохраняют двусмысленность» [6]. Возможно, именно такую идеологическую двусмысленность сохраняют некоторые слова, представляющие повод для сарказма для одних и подразумевающие возможность присоединения к традиции их употребления и даже ее продолжения в новых условиях для других. За словами, такими, к примеру, как ДК, «Красное знамя», «советские женщины», тянется много разного, но в том числе некоторые нерефлексируемые повседневные практики, жесты, замашки, которые в первую очередь и интересны этнографу литературного и художественного быта.

Впрочем, если из французских 60-х эта борьба, разворачивающаяся между словами, была очевидна, внутри самого поля боя — где, по настойчивым заверениям руководителей, она не переставала обостряться — резкость этой оптики существенно снижалась, доходя порой до полной неразличимости линии фронта — в том числе и прежде всего дискурсивного. Многие из живших, в отличие от Альтюссера, в эпицентре или на руинах социалистического эксперимента сделали возможным приостановку потенциально снимаемых скобок с отрицательной приставки:

— Советский? Вы ошибаетесь!

— Ну, антисоветский. Какая разница [7].

Наутро делюсь впечатлением от своего посещения ДК с товарищем при помощи мессенджера, в котором оказался только для того, чтобы общаться с ним:

Pavel

АБЦентр [P] тоже родом из той эпохи, но все же из

Питер весь погряз в бессознательном реэнктменте-отыгрывании «этой легендарной эпохи», во всяком случае, на уровне оформления быта: посмотри со стороны с чем мы имеем дело: ДК с активистами и чердак с диссидентами))

mishamisha

АБЦ, конечно, больше врезался как семидисятнический, я там не был несколько лет, и теперь он у меня в голове живёт как совсем поросший паутиной итд.

Pavel

Я ушел из обоих мест, но из АБЦ позже, а в ДК ремонт не заканчивается никогда по определению))

Но и само мое «ушел из» тоже родом из «этого легендарного лета», хотя тебе наверное может казаться плетением интриг

mishamisha

оперативно-тактическим расплетанием

но, заметь, то и другое

Pavel

ну, а что ты думаешь я агитирую за недавних друзей против давних?) однако впечатление вот такое и дело очевидно в моей нарождающейся гео-эпистемологической дистанции, смешивающейся с забыванием местами: новые люди, институциональная амнезия

хронокарту мы в свое время не сделали, а вот НГ на этом фесте делает — дружественными силами. Как ни обидно, она оказалась самой действенной силой, подмявшей и

_____

Письмо третье, в котором было решено обмениваться письмами и те получили свое предварительное название

Оказываясь в очередной раз на этом покрывале посреди комнаты, они снова начинают говорить о

По отчасти смежной причине он и убежден, что между ними с собеседницей должно существовать письмо, иначе отношения закончатся, так и не начавшись. Это письмо можно понимать сколь угодно абстрактно, но он сам предпочел бы всему этому письмо в наиболее вещественном смысле слова. Письма об институциональной тщете и амнезии, раз уж это стало его обсессией и довольно частым сюжетом их разговоров. Он признается, что скучает по этому вышедшему из моды жанру, приходившемуся кстати еще Дидро и Шкловскому.

В конце концов письменный ум и устный не самодостаточны по отдельности, но должны работать в сговоре: один — уметь фиксировать, подсекать, другой — отпускать своего носителя на случайность. Это гибридная генеалогия, скажем, становится довольно заметной в некоторых поспешно надиктованных книгах и заблаговременно прописанных лекциях. Очень часто в эти медиа-конструкции как раз были замешаны (или вырабатывали их сами) эротические отношения. В конечном счете пары — это просто удачные медиа-технические сборки: так, у него в сумме минус десять, а ей хотелось оставаться невидимой. В свою очередь его голос звучит в этих письмах непрерывно, а ей нравилось его слушать.

_____

2. Новоакадемические торги

Оказываемся на домашней экспозиции фоторабот одной знакомой художницы у одного знакомого работника галереи. Сначала никого нет, мы приходим первыми и просто осматриваемся в этой полуквартире-полугалерее, слушаем пластинки и общаемся с собирающимися художниками, с которыми ни в какой иной ситуации не было бы возможности перекинуться даже словом. Но вскоре народ начинает собираться растущими темпами, появляются не только художники, но и

Сперва разговор продолжает задаваться артистическими сюжетами. Замечено, что есть институциональная инерция в искусстве: сама природа медиума заставляет художников миметически походить на самих себя, тогда как поэтов медиум же — письма или даже аппарат печатной клавиатуры — заставляет совершать разрывы и смещения.

Но вдруг эта дискурсивность художественных посиделок прорывается — сперва в шутку — рациональностью аукциона, который вскоре действительно начинается. И так всегда в этой традиции Новой Академии [Q]: то ли все еще радикальная ярмарка идентичностей, то ли уже бизнес. Ловлю себя на мысли, что, наверное, впервые оказываюсь на художественных торгах и переживаю чувство инстинктивной враждебности к идее розничной продажи искусства. Одновременно с этим мгновенно обращаюсь в антрополога, начинаю включенное наблюдение и не могу оторвать взгляд теоретического подозрения от разворачивающейся работы аппарата, удивительно ловко управляемого галерейным знакомым, к которому даже проникаюсь известным восхищением. Хотя все, что происходит, включая вовлечение подруги в этот спектакль — в силу ее мгновенно диагностируемого яркого вида, — отдает чем-то жутким. Самый анхаймлих заключается именно в том, что это все как бы продолжается в шутку — ну какие продажи могут быть у художницы из круга критических феминисток [8], — а вместе с тем назначается шаг аукциона в 50 рублей и совершаются реальные шаги по продаже работ. То есть, с одной стороны, нет ни полного соблюдения процедуры (например, всюду бегают дети, чьим выкрикам тоже назначается шаг увеличения цены), с другой стороны, ни полного ее дезавуирования. Пародия оказывается способной поддерживать работу пародируемого аппарата.

Кажется, что сталкиваешься с

_____

Письмо четвертое, в котором предпринимается реконструкция сцен прошлого и анализируется диспозитив настоящего

Вскоре они так обнаглели от удовольствия, доставляемого друг другу, что их потянуло на формулировки о своем прошлом и будущем — что бы это не значило. Они начинают с медиологических аспектов литературной истории и его собственной истории гендерно-коммуникативных злоключений. Однажды единственной интригой расставания с женщиной стали диктофонная запись и тот факт, что она совершенно перестала его уже тогда слушать. Но выходит, услышала кое-что напоследок в столь странной форме — записи, проделанной тайком («да-да, говори, милый, я все слышу»).

Учитывая то, в какой степени нынешняя собеседница искушена в психоанализе, он допускает в беседе с ней, что тоже должен был поставить камеру в комнате, в которой жил с актрисой, не говоря ей об этом. Тогда бы они составляли идеальную обратную петлю. Возможно, даже от того, чтобы быть за этой камерой, не отказалась бы одна из общих подруг, видео-этнограф. Впрочем, та помесь документализма, включенности видео-наблюдения или даже видео-вмешательства, которая наследовала Жану Рушу и советским кинокам, здесь оказывается замещена скорее наблюдаемым (другими) объектом — хотя он немало чувствует себя в роли туземца, сперва деликатно сопровождаемого в самых обыденных делах, но вскоре уже подчиняемого камерой и начинающего играть в туземца на нее.

Половым органом видео-этнографа неизбежно оказывается объектив камеры, который он/а специальным образом не скрывает и который всех фасцинирует, будь то как фаллический агент или как пассивная светочувствительная поверхность, на которую уже легло дыхание и тепло. Наконец, соседствующими здесь оказываются не столько так называемые творческие личности, сколько медиа-жанровые установки — некий театр, некий журнал и наконец этот фаллический кино-глаз, который, таким образом, не только захватывает сигнал, но и сам оказывается потенциальным объектом, к примеру, литературной рефлексии, равно как редакционная жизнь могла бы стать сюжетом спектакля под названием, к примеру, «Редсовет».

Наконец, характерной особенностью этой беседы оказывается то, что она сама, посвященная обсуждению медиа-дискурсивных отношений полов и искусств, записывается с определенного момента на диктофон. Что, возможно, и заставляет наряду с этой реконструкцией сцен прошлого и ситуации настоящего замахнуться и на некоторое фикционализирование будущего.

они лежат такие и говорят / ну я не мыслю в терминах академической карьеры / университет это ведь концлагерь / но все сначала так говорят / а потом встречаются снова / через двадцать лет, лежат такие / ну как у тебя много аспирантов? / успеваешь что-нибудь писать? / как муж?

_____

3. Уличный университет: анналы (истории) повседневности

Повседневность — это то, опыт чего нам дается ежедневно. Каждый новый день ждет нас, как свежая сорочка на стуле, полагает Беньямин, и наша задача заключается в том, чтобы его подхватить. На взгляд Серто (не менее поэтичный, но это поэтика иного жанра), то, что мы чувствуем каждое утро, будучи раздираемыми усталостью и желаниями, — это тяжесть или трудность жизни в тех или иных условиях. Повседневность — это не только очень персональная, но и очень иррациональная история, мир, полный воспоминаний о местах детства, памяти тела, автоматизма привычных жестов и добываемых удовольствий. В любом случае то, что интересует историка повседневности, — это невидимое. При всех эмпирических симпатиях, этот опыт невозможно верифицировать, доказать, что «все было не так». В повествовании, преследуемом призраками, невозможно выделить и классифицировать события, места и сообщества, чья привычность в ощущении всегда к тому же будет спутана со странностью в пересказе.

Все становится еще запутаннее, когда речь идет не просто об экзистенциальной топографии, но о

Невозможно — «со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа» — сказать, что «Уличный университет был…». Не тот жанр и пафос, хотя и схожее ощущение, что документы нашего прошлого уничтожены. В отсутствие записей, оцифрованных архивов, да даже статьи в Википедии, приходится создавать легенду карты своего освоения городской среды, поскольку отстраняясь от этой задачи, рискуешь навсегда поселить призраков минувшей ситуации и невидимого сообщества в себе. Всякий опыт ментальной карты — это социо-психоаналитический акт выманивания своих фантазмов культурного поколения наружу. И поэтому они в так немногом могут совпасть с другими подобными. В случае множественных пересечений фантазмы переходят в статус социальных фактов. Естественно, у тех, кто дольше существует в культурной среде города, как фантазмов, так и фактов больше. Но это не значит, что они более ценны в сравнении с оперативными фантазмами тех, кто переехал в город пару лет назад и даже уже прознал о существовании «Пушкинской-10».

Коллективное освоение публичного пространства сообществом или поколением происходит вследствие его вырастания из частного пространства, подключения этих пространств друг к другу — социализации интимного и апроприации публичного. Как утверждает Пьер Майоль [11], уже просто выход на улицу из своего жилища является культурным актом не произвольным и не лишенным последствий: это означает вступить в сеть социальных различий, которые предшествуют пользователю и превосходят его. Возможно, я стал участвовать в работе Уличного университета и приходить на Соляной переулок каждое воскресенье, поскольку в выходные дома было слишком много народу: никто не уходил на работы и занятия, и поэтому ни работать, ни заниматься было невозможно. В отличие от тех дней, когда нужно было преодолеть как можно больше городского пространства за как можно меньшее время (доехать до университета), в воскресенье задача была противоположной — провести как можно больше времени в как можно более локальном пространстве, максимально обжить один квартал города, которым по историческому стечению обстоятельств оказался район Соляного переулка, рядом с которым сразу оказывались Мухинское училище [R], Театральная академия [S], Европейский университет и другие очаги неутилитарных занятий молодежи.

Видя в витринах отражение своих грез о путешествиях, переживая мимолетные эмоциональные движения, встречая случайно знакомых, вспоминая что-то от запаха деревьев на площади, строя радостные предположения касательно собственной судьбы и переживая все это одновременно, мы сталкивались с тем самым событийным опытом улицы, который был намного важнее всех лекций и семинаров под открытым небом, которые предшествовали этим совместным прогулкам, растягивавшимся порой на несколько дней. Короче говоря, мы поэтизировали город, то есть переделывали его под свои нужды, обыгрывая одни принуждения, встроенные в устройство города, и подстраиваясь под другие, что казались идущими нам «на руку». Не помню, что было раньше — решение назвать нашу затею Уличным университетом или обнаружение на пешеходной улице скамеек, которые образовывали нечто вроде учебных аудиторий, решение проводить семинары с иллюстративным материалом или городская скульптура, идеально напоминавшая стенд.

Но еще важнее этой «материально-технической базы» оказывалась экономия жестов и различных способов говорения, разделяемого времени, другими словами, качество не объектов, но связей, возникавших между их пользователями («вещи, обучающие участию», как

Не существовало конкретной скамейки, к которой мы были бы привязаны больше других, обычно мы мигрировали в поисках солнечных пятен, ленинградская весна все же обязывает. С севера улицу венчал «Музей истории блокады» (когда-то, как известно, занимавший целый этот квартал, являя собой довольно необычный урбанистический опыт) и кафе «Chez Jules», которое было нам желанно, но не по карману. Зато маячившая с юга «Малая Одесса» нас вполне устраивала.

Развивавшееся чувство соседства и соответствующая дискурсивная экономия делали нас обладателями внутреннего знания своей улицы, знающими этот квартал наизусть. Нас тоже на ней так хорошо знали, что иногда продавали в долг. И чаще всего это был естественно алкоголь [12]. Переоценить роль последнего в деле остранения социальных кодов довольно сложно. Это был наш фармакон: в этом инструменте социального остранения, чтобы не сказать охуения (поскольку наш опыт никогда не ограничивался восприятием, но систематически переходил в практику трансформации окружающей среды) всегда таилась опасность отрыва от реальности.

я убежденно говорил, / что стекло разбили не мы, / и менты нас отпустили. / Хотя, как потом выяснилось, стекло разбил я, / просто этого уже не помнил. / О святое пьянство! / Правду говорить легко и приятно! (Кирилл Медведев. Поход на мэрию)

Конечно, к революционному настрою пьянство шло намного хуже. Индивидуальная или коллективная трансгрессия социальных норм еще не приводила к социальным трансформациям (вспоминается какой-то мем «Пока левые бухают, правые решают»), праздность должна была быть как-то темперирована активистской работой, из путешествия, в которое мы пускались с бутылкой вина, приходилось возвращаться к спискам электронных адресов, монтажу видео и рассылке новых анонсов. И все же вино было вписано в темпоральность Уличного университета, охватывавшей намного больше, чем пара часов в воскресенье, и в пространственность, не сводившуюся к паре скамеек на Соляном.

По-настоящему подготовка к следующему Уличному университету начиналась уже на предыдущем, как понедельник — в субботу. Если для большинства наших «работавших» знакомых выходные были посвящены домашнему времяпрепровождению, для нас оно было главным рабочим днем, позволявшим реорганизовывать под праздность всю остальную неделю. То, что в этот день город практически вымирал, нас тоже целиком устраивало. Мы как бы пользовались этой улицой с будними горожанами по очереди. Тогда как другие сверстники «практиковали город», превращаясь на выходные из производителей и узников офисов в потребителей и фланеров, мы апроприировали городскую среду под самообразовательный процесс (заниматься которым в течение недели мешала учеба в университете). Здесь не было больших магазинов и от всех станций метро было одинаково далеко, что казалось нам, в основном передвигавшимся на велосипедах, большой удачей. Праздные толпы перемещались в основном по Невскому проспекту, об их траекториях всегда можно судить по размещению уличных музыкантов со своими шапками, а этот район оказывался слепым пятном — что для пользователей общественного транспорта, что для заложников туристических автобусов.

Этот опыт так и оставался вписанным прежде всего в практику устных рассказов (и этот текст в известной степени нарушает эту медиальную традицию). Физические характеристики устности — время, необходимое для распространения звука, — превращают любое рассказывание истории в продолжение ее самой, почти индексально ей наследующее. Письмо же покрывает — и закрывает, заслоняет собой — то, о чем идет речь. Превращает пространство, которое покрывают записи, в населенное призраками пунктуационных знаков и периодов. То, что не удалось закрепить в городской среде, но о чем властно напоминает опыт, переносится на бумагу и экран, и оттуда соблазняет любую прогулку по оставленным — географически и политически — местам. Если и можно здесь воздвигнуть какой-либо памятник, то тот самый — нерукотворный, поскольку и сам опыт существовал «не в бревнах, а в ребрах», являлся не социологическим фактом, а фигурой коллективного воображения.

По ту сторону споров о том, строить ли небоскреб и вырубать ли сквер, существуют намного менее заметные зоны непрозрачности в городе, в которых резидентствует политический опыт поколения и которые делают его населенным или даже обжитым воспоминаниями о возможном масштабе действий. Одним из таких и является Соляной переулок, из риторической лаборатории которого вели пути на площади и проспекты, с баннерами и мегафонами. Вычеркнутый из порядка настоящего — в том числе протестной активности — он был резервуаром политического воображаемого, организовал вокруг себя легенду карты. Он свидетельствует об истории, которая — в отличие от музейной и книжной — больше не имеет своего языка, но откуда ведется рассказ, раздается речь, лишенная не только грамматики, но и педагогической ценности. Духи этого места являются акторами не потому, что чему-то учат или о

Где обитают эти духи, обеспечивающие циркуляцию коллективного опыта? Возможно, в деревьях, которыми раньше был засажен весь Лиговский проспект, бывший поэтому скорее тенистым бульваром, каким он остается в детских воспоминаниях и поныне, и которыми когда-нибудь он снова зарастет. Или в отключенных ныне фонтанах, готовых снова забить струей. Этой призрачный слой невозможно ни музеефицировать, ни посвятить ему дискуссию, отдать ему дань можно только возобновлением самой практики города.

Никакая институциональная карго-практика «открытых библиотек» и «открытых философских факультетов», так настойчиво привлекающих внимание к своей разомкнутости, но в действительности только амортизирующих кризис университета и запустение домена культуры, не способна воспроизвести политическое поколение. «Перехватывающие парковки» культурных старт-апов для тех, кто уже сошел с университетских рельс, но не придумал, что делать дальше, они только распаляют тревожное чувство никогда таким образом недостаточной образованности, никогда не достаточного знакомства с «новыми тенденциями». Чем больше ходишь на публичные лекции, тем больше удаляешься от того, чтобы взять слово самому. Для последнего необходима принципиально контр-институциональная практика, совершенно не размеченное пространство, которые мгновенно опознаются по жестам, манере выражаться и обращаться с вещами.

Город населяется такой практикой полисемии мест и вещей, населять, напоминают историки повседневности, значит нарративизировать, расшифровывать истории, которые таят улицы. Как известно, улицы не страдают от дефицита текста, но если реклама умножает наши желания посредством вокабуляра объектов потребления, то политическая память мест может быть артикулирована посредством синтаксических связей, собирающих все новые коллективы. Город, таким образом, оказывается пространством борьбы различных мифологий. Как мы знаем от Барта, миф не может быть дезавуирован критикой, но должен быть побит альтернативным мифом. Событие — это то, что нами рассказывается, даже если у нас никогда не было своего места.

поверх одного города лежит другой, / новый и прекрасный / улицы разрезают другие улицы, / более старые и узкие / поверх одной истории существует другая, / более точная и новаторская / поверх одной жизни лежит другая жизнь, / более беспечная и талантливая / поверх одного человека лежит другой человек, / более современный и адаптированный / поверх одного праха лежит другой прах, / более позднего периода

Авторские примечания

[1] Речь о выставке «Ревизия: места и сообщества» (Новая Голландия, 2018). См. выпущенный к ней зин и опубликованное в нем интервью, посвященное культурной карте Санкт-Петербурга 2000-2010-х годов.

«Ревизия. Места и сообщества»: концепция, экспозиция — Полина Заславская, Вита Зеленская, Марина Исраилова, Константин Шавловский; исследование — Вита Зеленская, Марина Исраилова; дизайн — Иван Герц; видео — Артем Степанов; верстка зин-каталога — Дарья Ширяева; монтажные работы — Савватий Стрельников, Галим Хайруллин, Паша Устал; корректура — Анастасия Клубкова; над проектом также работали — Ольга Грабовская.

[2] Что заключалось в публикации одних попавшихся авторов, получении критики других, публикации критиковавших в следующем, получении критики третьих и так далее.

[3] Историографически-картографический характер носит очередной выпуск журнала — с фотографией коммуны на обложке, и уже более проективно-картографирующий — проект экспозиции для одной галереи.

[4] Что началась как чисто художественный проект реконструкции первой в рамках публичной программы Манифесты в «Грязной галерее» на Марата, но вскоре претворилась в реальную повседневность.

[5] Так уже было: как-то

[6] La philosophie comme arme de la revolution — La Pensee, 1968, №138. Цит. по книге: Квадратура смысла: франц. школа анализа дискурса : пер. с фр. и португ. / об. ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1999. С. 90

[7] — Толя, — зову я Наймана, — пойдемте в гости к Леве Друскину.

— Не пойду, — говорит, — какой-то он советский.

— То есть, как это советский? Вы ошибаетесь!

— Ну, антисоветский. Какая разница. (Довлатов С. Соло на ундервуде)

[8] Которая сидит здесь на кухне и курит, но при этом наотрез отказывается появляться в кадре «этого перформанса Коли».

[9] Такие были в юности, чему особенно способствует чтение культурной эссеистики Элиота.

[10] Ведь еще недавно все шили одежду для демонстраций и жили как мечтатели.

[11] В данном эссе мы вдохновляемся (авто)этнографией группы Серто, предпринятым в Pierre Mayol, Michel de Certeau, Luce Giard. L’invention du quotidien. Tome 2, Habiter, cuisiner. Gallimard, 2006.

[12] Когда несколько лет спустя выйдет клип «В Питере Пить», который почему-то будет решено снимать именно на Соляном переулке (и где алкоголь тоже берется в долг), это уже покажется декадансом, пошлостью, «концом прекрасной эпохи», которым Петербург живет с основания.

Легенда карты

[A] [Транслит] — литературно-теоретический журнал, основанный Павлом Арсеньевым и Сергеем Китовым в 2005 году.

[B] «Борей» — некоммерческий выставочный и творческий центр, основанный в 1991 году.

[C] «Пушкинская, 10» — независимый культурный центр, основанный в 1989 году в расселенном под капитальный ремонт доме, где обосновались независимые художники и музыканты. Там до сих пор находится много мастерских, небольших музеев и галерей.

[D] Аркадий Драгомощенко — российский поэт, прозаик, эссеист и переводчик.

[E] Смольный — институт свободных искусств и наук в

[F] Иван Чечот — петербургский искусствовед, профессор Российского института истории искусств и Европейского университета, сооснователь галереи Navicula Artis на «Пушкинской, 10», активный участник перестроечного художественного движения.

[G] Европейский университет в

[H] Уличный университет — самоорганизованная образовательная инициатива, которая появилась во время первого закрытия Европейского университета российским правительством в связи с получением европейского гранта на улучшение мониторинга выборов.

[I] «Пен-центр» — отделение правозащитной международной ассоциации в

[J] Лаборатория поэтического акционизма — творческая группа, состоящая из поэтов, художников и философов, занимающаяся поиском новых форм репрезентации поэтического высказывания такими способами, как уличные акции прямого действия, видеопоэзия, интервенции в закрытые помещения, трансформации городской среды. Основана Павлом Арсеньевым, Романом Осминкиным и Диной Гатиной.

[K] Коммуна на Кузнечном — коммунальная квартира в Кузнечном переулке, где с 2009 по 2014 г. жили художники, поэты, активисты (Роман Осминкин, Павел Арсеньев, Дина Гатина, Олег Журавлев, Сергей Югов и др.).

[L] Семинар «Прагматика художественного дискурса» — домашний семинар, наследующий одноименному университетскому семинару и посвященный вопросам социоанализа литературы, прагматической поэтики, истории науки. Среди наиболее регулярных участников: Павел Арсеньев, Дмитрий Бреслер, Игорь Кравчук, Андрей Соловьев, Михаил Князев, Тим Тимофеев, Алексей Косых. В 2016 году в «НЛО» вышел блок статей участников семинара «Что говорение хочет сказать: прагматика художественного дискурса)» под редакцией П. Арсеньева и Д. Бреслера

[M] «Вокруг да около» — независимая художественная лаборатория и горизонтальный коллектив, состоящий из четырех постоянных участниц (Лисичка Жэнь, Дарья Бреслер, Влада Миловская, Лейла Алиева). Сформирован в 2012 году.

[N] Выставка «Пространство тишины», которую курировала Анастасия Шавлохова, проходила в 2009 году в бывших производственных помещениях фабрики «Красное знамя». В ней принимали художники из Франции, Латвии, Казахстана и России.

[O] ДК Розы — инициатива неформального объединения художников, критиков и философов «Что Делать». Пространство на фабрике «Красное знамя» было открыто в 2014 году, опирается на историю и традицию советских домов культуры и предоставляет место для проведения занятий различных кружков, семинаров и выставок.

[P] Центр Андрея Белого — структурное подразделение поэтической Премии Андрея Белого, направленное на расширение дисциплинарных рамок сугубо литературных исследований в сторону других пограничных сфер. Пространство для проведения лекций, семинаров.

[Q] Новая Академия — Новая Академии Всяческих (Всеческих) Искусств, созданная художником Тимуром Новиковым в Ленинграде в 1988 году.

[R] Мухинское училище — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Одно из старейших высших учебных заведений такого рода в России, где ведется подготовка в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.

[S] Театральная академия — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства СПбГАТИ, находящаяся на Моховой улице неподалеку от Соляного переулка, где проходили встречи Уличного университета.