Олег Аронсон об аффективной экономике искусства: из второго тома «Трудов ИПСИ»

30 апреля Институт проблем современного искусства представляет новую книгу Олега Аронсона и Елены Петровской «Что остается от искусства». Презентация книги состоится в

13 апреля 2019 года начинается новый цикл лекций Олега Аронсона, который будет более детально разрабатывать проблему формирования современного искусства как художественной и социальной практики. Особое внимание будет уделено возникающим в XIX веке феноменам публики и богемы, связи современного искусства и массовой культуры, критической стороне современного искусства в отношении истории изящных искусств, сложным взаимодействиям эстетики и политики, актуальных художественных практик и глобального рынка. Будет много примеров — от классического авангарда до акционизма.

Сегодня я вновь буду говорить о разрыве в истории искусства, связанном с возникновением того, что мы называем словосочетанием «современное искусство» или contemporary art. Только в этот раз я попытаюсь свернуть с пути исторических фактов и генеалогических интерпретаций, а затрону тему философии искусства. Точнее даже сказать — различных философий, которые так занимались искусством и видели в этом нечто важное для понимания не столько самого искусства, сколько того, что мы называем мышлением, восприятием, переживанием.

Долгое время искусство было просто предметной областью, к которой могла быть применена та или иная философская доктрина. Ситуация меняется в ХХ веке, когда искусство стало не просто объектом для анализа, но косвенно начало указывать своими радикальными произведениями на границы возможностей языка философии и языка теории в описании и осмыслении современности. Фактически, возникла ситуация, когда объект анализа (искусство) вышел

Потому, когда мы говорим о наивности художника, мы должны различать наивность сделанную (наивность как прием) и наивность прямую, непосредственную. Так вот я пытаюсь сказать, что в современном искусстве наивность существует только в первом варианте. Как у дада. «Наивность» и «архаика» дадаизма теоретически выстроены и тщательно продуманы. Так же у Ларионова и Гончаровой, и у Модильяни, и у Матисса. Именно потому, что «наивность», «непрофессиональность» стали предметом рефлексии внутри искусства, они дали возможность существовать стихийным наивным художникам вроде Пиросмани. Но одной рефлексии было бы мало. Другой стороной этого процесса является возникновение нового исторического субъекта — массы. Выход масс на авансцену истории — это часть процесса демократизации мира, которая коснулась и таких областей, как искусство и философия.

Наивность не просто так вдруг стала предметом рефлексии. Это — часть процесса вхождения в сферу искусства тех, кто раньше от искусства был отлучен.

И я думаю, что без этой двойственности — одновременно интеллектуальной усложненности и попытки через сложность прорваться к каждому — невозможно понимание современного искусства. Долгое время акцентировалась элитарность, недоступность пониманию многих работ современных художников. До сих пор многие кураторы говорят, что восприятию современного искусства надо учиться, надо быть подготовленным, начитанным, насмотренным и т. п. Такая позиция — попытка возвращения искусства к утраченной им элитарности. Но возможен ли этот возврат? Я полагаю, что нет.

И попытаюсь далее объяснить почему.

Но для этого мне понадобится обратиться к философии. Не надо пугаться этого слова. Просто порой, когда бравируют знанием философии, насыщают свои тексты сложнопроизносимыми загадочными словами, создается впечатление, что философия или недоступна, или она — шарлатанство, или — своеобразный язык, нужный для его использования художниками в собственных целях. Если мы просто читаем некоторые современные тексты об искусстве, зачастую написанные художниками, то порой очень трудно понять, о чем идет речь. Иногда это выглядит настолько эзотерично и терминологически сложно, что кажется, будто мы присутствуем при некой игре в бисер. Мне кажется, что многие сложности здесь надуманны и выдуманы. Чтобы избежать их, следует уяснить несколько вещей.

Сегодня искусство уже не предмет философии. Философия обращается к искусству не для того, чтобы объяснить нам, что это такое, а для того, чтобы обнаружить в нем, в многочисленных его экспериментах, трансформациях и неожиданных стратегиях, механизмы самообновления самой философии, и ее языка в том числе. То есть надо расстаться с иллюзией «чистой» философии, «чистой» мысли, которая не объясняющая, а экспериментирующая. Она предлагает не истину, а стратегию осмысления. Порой тексты многих философов и теоретиков культуры берут в руки с привычной установкой — узнать, как устроен мир. А установка — вещь очень сильная, и это приводит к тому, что какие-то несложные, но просто непривычные вещи оказываются невоспринятыми.

Я это говорю к тому, что для таких авторов, как Хайдеггер, Беньямин, Деррида, Делёз, надо

Далее я буду стараться отталкиваться именно от искусства, укажу на новую, как мне кажется, сферу аффективности, которая возникает в современном искусстве, а затем попытаюсь показать значимость ее уже для философии.

Моя линия рассуждений связана с тем, что, прежде всего, современное искусство и традиционное искусство принципиально отличаются друг от друга. Между ними связь не через традицию и преемственность, а через отрицание и разрыв. История искусств постоянно пытается вписать всякое новое явление, именуемое искусством или современным искусством, в общую историю искусств, но то, что называется искусством сегодня (contemporary art), порой активно сопротивляется такого рода историческим генерализациям. Иногда вообще кажется недоразумением, что и живопись в музее, и социальный перформанс именуются искусством. И у того, что создается и постоянно воспроизводится иллюзия сопричастности одного с другим, иллюзия общей для них истории искусств, есть свои резоны. Сегодня все больше можно говорить о резонах экономических. Современное искусство перестало быть формой самовыражения художника, стало не просто заработком, но бизнесом, причем бизнесом в глобальных масштабах. И в этом немаловажную роль сыграло именно то, что оно существует под именем «искусство», то есть отсылает к неким «вечным» ценностям, которые преодолевают века и страны. А «вечные» ценности инфляции не подвержены. В те времена, когда искусство было цеховым и авторским, существовали некоторые представления о мастерстве, технике, школе. В современном искусстве эти вещи перестают иметь значение, а именование «искусство» остается. С этим связана невозможность в современном искусстве никакой экспертизы. Если вам говорят, что какие-то люди — эксперты, то это надо принимать cum grano salis. Иногда эти эксперты сами себя так именуют, но чаще они просто каким-то образом причастны некоторому кругу, мафии, если угодно, — может, у

Что касается художника, то позиция его крайне проблематична. Он становится зависимым от куратора, и на этом многие теоретики акцентируют особое внимание. Куратор — это такой вариант эксперта, который на определенном этапе одновременно подменяет собой художника. Здесь возникают большие сложности в идентификации с помощью привычных понятий, таких как художник, произведение, творчество, шедевр и т. п.

И мой вопрос, который я задаю, к которому пытаюсь подступиться вместе с вами и на который пытаюсь ответить, следующий: есть ли что-то в современном искусстве от искусства прошлого, есть ли какой-то след (я это специально называю «следом») или остаток (хотя бы сколь угодно малый) искусства в нем? Или же это уже совсем иная практика, которая лишь в силу особых исторических причин продолжает, по недоразумению, именовать себя искусством?

Вернемся на время к искусству в традиционном смысле. Я специально беру тот смысл, который вкладывал в понимание искусства Иммануил Кант, поскольку его подход максимально абстрактен и позволяет в его терминах говорить и о искусстве современном, и о нефигуративной живописи, и о сюрреализме, и о минимализме, и в принципе не требует ответа на вопрос «искусство ли это?» применительно к каждому конкретному объекту. Это позволяет нам не ограничиваться только романтическим пониманием искусства, которое до сих пор является источником многочисленных клишированных суждений, или классическим пониманием в духе Буало. Это позволяет не ограничиваться также исключительно пластическими искусствами, о которых писал Лессинг. Я сознательно беру кантовскую абстрактную концепцию искусства, потому что через нее, по крайней мере, можно читать в том числе и современное искусство.

Напомню, что в «Критике способности суждения» Кант описывает искусства через серию редукций того, что искусством не является. Так, по Канту, искусство отличается от природы как вещь произведенная, сделанная. Это факт некоторого ремесла художника. Затем, среди сделанных вещей искусством являются только те, которые произведены так, что, при всем знании технологий, их невозможно воспроизвести. Точнее, невозможно воспроизвести ту их особенность, которая и делает их искусством. Это — тот избыток мастерства, который делает художника художником. И наконец, среди всех таких мастерски исполненных объектов Кант называет искусством только те, которые сделаны в результате «свободной игры», как он выражается, а «не для продажи».

В принципе, все эти три пункта находятся в конфликте с нашим временем.

Но особенно — последний. Про это «не для продажи» можно с уверенностью сказать, что такой тезис вступает в противоречие с нашим временем, временем искусства, ставшего важным социальным институтом и экономическим агентом. Можно даже сказать, что здесь сосредоточена ключевая проблема современного искусства. Деятельность не для продажи в современном мире перестает быть видимой и опознаваемой. Мы все знаем набор шаблонов или клише, касающихся расхожих представлений об искусстве.

К ним не надо относиться высокомерно. Мы во многом их неизбежные заложники. Пушкин задал этот тон: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Да, это — клише. Да, Пушкин — один из первых писателей, которые зарабатывали на жизнь своим ремеслом. Это начало институциализации литературы. Но время идет, а это клише не умирает, оно мигрирует от Пушкина через все эпохи.

В нем есть необходимость дать индульгенцию художнику, который в свободном акте творчества не для продажи производит

Меня интересует как раз ситуация, в которой мы находимся сегодня. А сегодня мы находимся не в той ситуации, в которой находился Пушкин. Сегодня ситуация изменилась, и я рискну утверждать, что если нечто стало товаром, то мы принципиально должны забыть, что перед нами искусство. Если мы не постулируем это сразу, то есть если не признаем тезис Канта о «свободной игре» базовым и нерушимым, то неизбежно будем попадать в ловушку релятивизма, восторжествовавшего в ХХ веке, когда искусством можно называть все что угодно, особенно если продалось, особенно если продалось за большие деньги.

Это уже даже не Уорхол, который дублирует индустриально произведенную банку кока-колы, стирая различие между ней и постоянно воспроизводимой «Моной Лизой». Перед нами ситуация Херста, когда продажа объекта за крупную сумму легитимирует вхождение этого объекта в ряд шедевров, через которые говорят «вечные ценности».

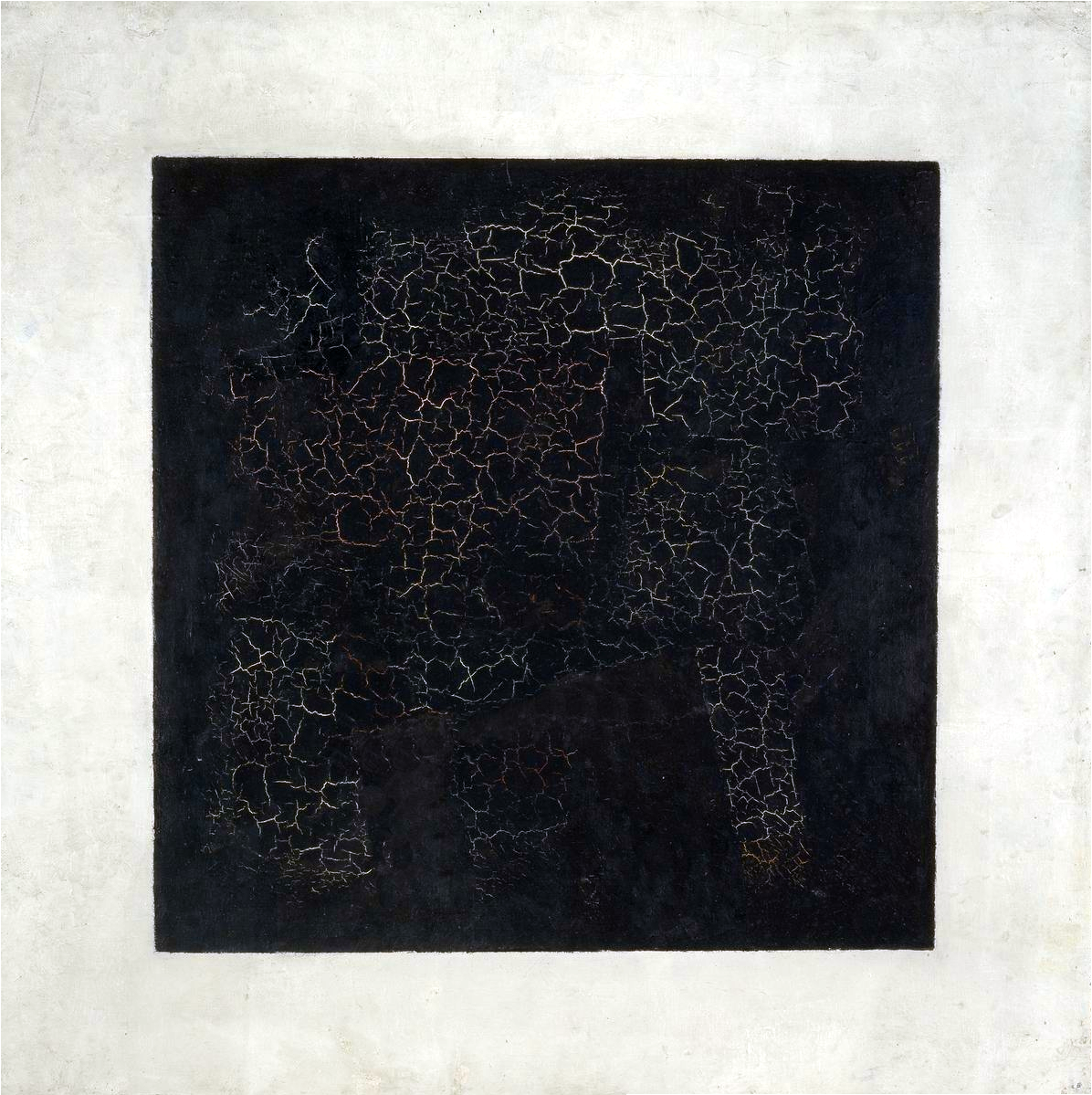

Логика рассуждений, которую я предлагаю, подводит нас к тому, что искусство в том привычном смысле, в смысле авторского произведения, творчества, осталось в прошлом. Современное искусство называется «современным» и «искусством» лишь постольку, поскольку продолжает принадлежать некой исторически сложившейся институции. Практики же здесь совершенно другие (по крайней мере, начиная с авангарда), и определяются они уже не произведениями, а жестами. «Черный квадрат» Малевича — это не произведение, а художественный жест. Мы можем, конечно, следуя традиционным шаблонам, повесить его на стену музея, долго всматриваться в трещины, которыми покрылась черная краска, говорить о неровности сторон, говорить, что композиция черного и белого соблюдена в возрожденческих традициях, видеть в нем мистическое откровение и т. д. Все это не просто возможно, так и происходит, смешивается тип речи, заимствованный из классической и романтической традиции, накладывается на объект, сопротивляющийся подобного рода описаниям. Более того, выполненный именно как акт сопротивления. «Квадрат» Малевича, прежде всего, некий интеллектуальный жест. Однажды состоявшись, он уже не нуждается не только в воспроизведении, но даже в себе самом. Если бы этот квадрат был уничтожен, мы бы ничего не потеряли.

Но уже сто лет вокруг этого «Квадрата» не утихают страсти. Он стал эмблемой «современности» в искусстве. И это в нем достигнуто не мастерством живописца, а жестом представителя институции (художника) против самой институции. Прерывание искусства. Прерывание истории искусства, суждения об искусстве, ценности искусства… Это и есть сегодня необходимая часть художественного жеста. Но журналисты не устают задавать вопросы: «Как вы относитесь к “Черному квадрату» Малевича»? «Искусство ли это?» Можно легко представить себе очередь, которая стоит, чтобы посмотреть на этот квадрат. И люди будут стоять и три часа, и пять. Я хорошо помню другую картину из моего детства, когда привезли в Москву «Мону Лизу». Эта картина навсегда запала в мое сердце. Не «Мона Лиза» Леонардо, а ситуация, когда ты стоишь долгое время в очереди, а потом тебе дают пятнадцать секунд и — проходи, дай посмотреть следующему. Чем это принципиально отличается от «Черного квадрата»? Я увидел клише «Моны Лизы». «Черный квадрат» — это некое клише, связанное с отрицанием определенного типа традиций, традиций прежде всего живописных. Если мы говорим, пытаемся рассуждать в этой логике, ориентируясь на описание искусства, которое дал Кант через три отрицания, через сделанность, через неповторимость сделанного и, наконец, через непрагматичность художественного жеста, то в «Квадрате» Малевича минимум сделанности и мастерства (многие так называемые эксперты с пеной у рта будут доказывать обратное, и только для них я употребляю слово «минимум», хотя правильней сказать — «отсутствие”). Эти две вещи отвечают за материальную сторону произведения. А вот «свободная игра» имеет отношение к

Но можем ли мы себе представить сегодня ситуацию, когда художник выключен из системы товарооборота произведений? Например, еще в советское время можно было говорить о катакомбном искусстве, об искусстве квартирных выставок, об андеграунде. Сегодня мы живем в мире медиа, в мире интернета, телевидения, в мире массовых коммуникаций, в котором любой андеграунд моментально включается в общий режим оборота искусства. Быть в андеграунде сегодня значит просто быть невидимым, абсолютно невидимым. Сегодня никакое подпольное искусство просто не может никак себя проявить, а потому его и не существует. Это — изменившаяся ситуация внутри институции искусства, которая перестала нуждаться в «легальных», романтизированных изгоях. Теперь институция современного искусства равняется ее рынку: если ты попал на рынок, ты стал художником.

Моя же задача — найти какой-то, почти иллюзорный, след искусства прошлого в том, что делается в современном искусстве. И этот иллюзорный след не должен быть связан с подобием. Он не должен быть связан с тем, что какой-то художник похож на художника прошлого. Принцип уподобления вводит экономику образца и — неявно — экономику обмена: уподобляясь, перенимаешь вместе с сходством и ценность. Вообще, это очень важно — чувствовать моменты экономики собственности, экономики обмена именно там, где нам говорят о «вдохновении» или «озарении». Я вовсе не отрицаю, что состояния, похожие на это, возможны и сейчас. Просто когда-то они были средствами искусства (кстати, до сих пор плохо описанными), а сегодня остаются риторическим рудиментом. То же, увы, хотя и с большими оговорками, можно отнести и к «мастерству». Разве художник действует по тем же принципам, что и раньше? Берет краски, грунтует холст, испытывает творческое вдохновение? Нет. Средства уже другие.

Попробуем представить себе пространство возможности существования искусства, когда средства для производства произведений изменились, даже исчезли. Вам, конечно, скажут что-то такое: да, средства изменились, вместо красок теперь видеопроекции или реди-мейд-объекты, вместо холста — инсталляционное пространство, вместо слова — тело художника и тому подобное. Такой тип рассуждений призван настроить нас на то, что базовый принцип искусства — изображение (на картине ли, в слове ли), и этот принцип, согласно которому художник по-прежнему производит некоторые произведения-изображения, произведения-объекты, сохраняется.

Я попытаюсь пойти другим путем, через проблему времени искусства. Что такое «время искусства»? Я не случайно настаиваю на том, что прежде, чем понять, где сегодня место искусства, — не произведение, не художник, а именно «место» или даже какой-то «индекс», который указывает на смутное пространство, где оно может обитать, — мы должны решить проблему «времени искусства». Это вполне соответствует той экономической ситуации, в которой искусство оказалось, ситуации медиа и глобального рынка.

И не только потому, что «время — деньги». Про искусство прошлого можно было говорить, что оно существует в неопределенном времени, во времени длительности произведения, жизни художника, или — художественной школы. Таких «времен» можно описать множество. И это потому, что время было. «Это было тогда, когда еще было время», — говорит проститутка в «Тропике Рака» Генри Миллера. И не случайно, что это говорит проститутка, персонаж, находящийся на границе потребления и свободы. С одной стороны, она воплощает в себе абсолютное потребление, а с другой — свободу, поскольку она не принадлежит мужчине (как жена в XIX веке), а вступает с ним в контрактные экономические отношения. В этом смысле она подобна пролетарию, который тоже был наделен свободой продажи своего тела (рабочей силы). Мы даже не представляем себе, насколько наше представление о времени зависит от этой свободы, постепенно уходящей вместе с омассовлением общества, его демократизацией, воплощенной в пограничных фигурах проститутки, нищего, пролетария, художника.

Вот и Кант принадлежит той эпохе, когда «было время», а потому он может писать о незаинтересованной свободной игре художника. То есть художник может распоряжаться «своим» временем. А если этого времени нет? Как, например, у пролетариев эпохи Маркса, временем которых распоряжается капиталист, а если быть более точным — капитал как некий принцип превращения времени в собственность. Вроде бы уже нет тех пролетариев, но принцип этот остается и по сей день: времени нет, ни у капиталистов, ни у наемных рабочих, ни у чиновников, ни у художников. Может не быть работы, может быть уменьшен рабочий день, ты можешь быть рантье или хипстером, но это не меняет общей ситуации, в которой все мы превратились на уровне чувственности в пролетариев, лишенных не собственности и не свободы, а именно «своего» времени, свободного времени. А свободное время — это не просто «вышел перекурить». У нас время отобрано тотально, отобрано капиталом. Можно говорить об этом по-другому, не обязательно даже привлекать марксизм. Например, посмотреть, что мы понимаем под свободным временем (а именно оно «время-для-искусства» и «время искусства»). Время отдыха? Это не что иное, как время восстановления сил для работы, то есть оно включено в производственный цикл. Время сна? Ну понятно, что это тоже отдых, но это также и рабочий материал для психоаналитиков, капитализировавших сон под вывеской ликвидации неврозов.

Время захвачено полностью. И где нам искать свободное время? Я предложу свои варианты. Их два, но, как мне кажется, они схватывают весь спектр возможных поисков. Первый я условно назову «пенсия». Условно, потому что пенсия может наступить и в юности. У меня даже была в свое время теория, когда я был «молодым специалистом» (это такой статус), работал программистом, что пенсию надо платить именно в юности. Дело в том, что в старости человек все равно не может не работать, работа становится его жизненным принципом, а в юности он еще работать не умеет или не хочет. Но в юности амбиции и творческий потенциал все равно заставляют его что-то делать, даже если это он и не считает работой. Он просто не может не делать. У него гормоны. Он делает для кого-то, для девушек, для юношей, чтобы понравиться, чтобы победить. Вот тут ему пенсия была бы хороша. Когда приходит время пенсионного возраста, человек уже включен в общую трудовую механику мира. И он продолжает заниматься работой, даже если она никому не нужна, даже если за нее не платят. Ну, это, скорее, юмор. Это была советская юность, когда пенсии были приличные, а зарплаты — не очень.

Тем не менее, когда я говорю «пенсия», я подразумеваю просто определенную лишенность человека, его оставленность капиталом, его оставленность индустрией, его оставленность институциями. Вот он оставлен, он не нужен, и это то, что мы иногда путаем с андеграундом. Вот сидит какой-то человек в своей квартире, которого раньше назвали бы непризнанным, а сегодня он просто невидим, поскольку он оставлен в том числе и сообществом. Сегодня он невидимый. Ему может быть двадцать лет, а его уже институция не видит. Он что-то делает, что-то, смутно напоминающее хобби, и он не знает, что это его дело вполне может быть современным искусством.

Но это одна сторона свободного времени, или, другими словами, такой длительности потока времени, в которой сохраняется возможность того, что Кант называл свободной игрой и деятельностью не на продажу.

Другая сторона, которая разрывает наш режим существования в мире потребления, — это аффект. Если максимальную длительность, бесконечность свободного времени, я назвал «пенсией», то минимумом длительности, мгновением, будет «аффект». Тем не менее краткость аффекта подразумевает полноту времени, полноту его восприятия в этот момент. Иначе нет аффекта. Он и определяется тем, что в этот момент мы себе не принадлежим и подвергаемся воздействию внешних сил. Так описывает аффект Спиноза, для которого теория аффектов, фактически, есть способ описания включенности человека в мир (в спинозианскую единую субстанцию, natura naturans).

Я должен сразу оговориться, потому что с современным искусством здесь возникают большие проблемы. Дело в том, что для нас аффект сильно связан с восприятием и переживанием. Например, искусство концептуализма, казалось бы, абсолютно антиаффективно. Оно предполагает время, чтобы… Предполагает ли оно время, кстати? Предполагает ли современное искусство вообще время восприятия? Если мы берем искусство традиционное, то там — да, мы подходим к картине, мы смотрим, считываем традицию, считываем символику, отмечаем мастерство, фиксируем особенности индивидуального стиля. Все это предполагает время немоментальной длительности. В принципе, то, что мы привыкли называть искусством, ориентировано на бесконечную длительность. Отсюда такие клише, как «время покажет», «история рассудит», «посмотрим, что скажут потомки»…

А с чем работает современное искусство? С каким типом времени оно работает? Требует ли оно от нас длительности восприятия? Эти вопросы имеют непосредственное отношение к теме, которую я ранее обозначил словосочетанием «след искусства». Это очень важный сюжет, и связан он с изменением зрителя. Не только художника, не только характера произведения, но и зрительского восприятия.

Сегодня у искусства нет зрителя. Он есть у традиционного искусства, в том смысле, что оно стало медийным, что оно сродни каналу «Культура», который мы можем включить и смотреть. В музей мы можем прийти и посмотреть все то, что видели на канале «Культура». Набор клише, которым заполнена эта полка под названием «высокое искусство». Этот набор клише ограничен и, в

Вы знаете, за последние годы ситуация изменилась. Она изменилась в сторону того, что я бы назвал «эстетизацией клише».

В чем это выражается? Например, я наблюдаю, как люди ходят по музею. Что они делают, как правило? Они читают подписи. Это особый тип восприятия — прочесть подпись и зафиксировать причастность произведению искусства, которого ты коснулся взглядом. Это как причаститься. Это как поцеловать икону. Такой своеобразный момент культа. Вот они читают: «Анонимный художник XVII века, школа Рубенса». Что тут целовать? Сразу, моментально проходит мимо. А вот сам Рубенс, даже если под вопросом, то уже можно остановиться, отойти, подойти ближе, посмотреть подольше, попристальней. Отдельная история, как это делается и как формируется клише: Рембрандт, Леонардо, Микеланджело, импрессионисты, Кандинский, Миро, — все на постерах, все в рекламе, в медиаиндустрии. Мы не ошибемся, когда придем в музей, — мы уже знаем, на что надо смотреть. На то, что уже видели многократно. Это и есть логика потребления, вписанная в само наше восприятие.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Сейчас делаются тематические выставки, допустим — большая выставка какого-нибудь художника, с привлечение его картин из разных музеев и картин его современников. И сопровождает выставку два типа аудиозаписи. Все ходят в наушниках. Одни слушают аудиогид для взрослых, другие — для детей.

Реплика из зала: Где такое?

— Во Франции, например. Но это во многих музеях Европы. Вот недавно была такая большая выставка Кранаха в Париже. Дети приходят на выставку, смотрят на этих обнаженных женщин, изображающих пороки. Им что-то в наушниках рассказывают, там есть специальная детская программа. Как есть и альбомы по живописи для детей. Это можно считать образованием, культурным воспитанием, но это также и определенная педагогика клише. В мире возникает потребность в умножении стереотипических образов искусства, в которых искусство равно самому себе, определенно, не вызывает сомнений. Это часть работы институции искусства и рынка искусств. Цены должны расти не только на шедевры великих мастеров, но и на художников второго ряда и даже на анонимных авторов.

И будущий покупатель должен быть уверен, что он покупает именно искусство.

Раньше этому немного обучали в школах. Открываешь советский учебник, там — Грабарь, Саврасов, ты сразу понимаешь, что такое искусство. Очень трудно было людям перестраиваться, когда они сталкивались на выставке с

Были и другие стратегии. Вы просто должны понять, что это не шутки и что если кто-то думает, будто он свободен от всего этого, то ошибается. От этого нельзя быть свободным. Мы все, так или иначе, имеем тот или иной клишированный образ искусства. Даже искусствоведы и эксперты. Никто не свободен. Для некоторых этот образ — рафинированный и снобный, для других — более наивный и возвышенный.

Реплика из зала: Завязнуть можно в этих клише?

— Я считаю, не можно, а нужно. Только завязнув в этих клише, можно с

В литературе, например, это Эсхил, Шекспир, Сервантес, Гете, Достоевский… Еще можно парочку добрать и — хватит.

Реплика из зала: Джойс.

— Джойс — немного другая история. Это уже не классика. При всем его желании создать современный эпос, он уже слишком заражен экспериментом. В нем больше научности, а не вечности. Но Джойс — это как раз хороший пример, когда мы имеем клише, которое еще не классика. «Джойс, Пруст, Кафка». С легкой руки Ахматовой, это стало советским стереотипом интеллектуальности и вкуса. Я же имею в виду классические фигуры, типа Гомера, которые носят как раз педагогический характер (то, чего стыдно не знать), которые задают формы восприятия. Форма восприятия — это то, что противоположно аффекту, то, к чему ты всегда уже готов. Ты приходишь в музей к тому, к восприятию чего подготовлен. И когда человек приходит из музея и говорит: «Я потрясен», то эту ситуацию я бы назвал «постцинизм». Это слово не мне принадлежит. На днях я столкнулся на улице с Виктором Мизиано и на вопрос: «Что происходит?» — он ответил: «Ну, что происходит? Постцинизм». И мне так понравилось это слово, хотя кажется, что Виктор употребил его в другом контексте, но я вдруг увидел, как в нем сконцентрированы многие проблемы и искусства, и политики, и политики в искусстве.

Я не очень люблю искусственные термины, и еще меньше — универсальные объяснительные конструкции, но в современном господстве политики, множества разных политик власти, и главное — в радостном принятии господства над тобой этих политик (от прямых властных, до биополитик разного рода), я вижу постцинизм. Вот присуждают «Оскар» фильму «Артист» — постцинизм. Раньше был просто цинизм. Цинизм — это когда у тебя есть что-то святое (некие «ценности»), но ты всем своим видом показываешь, что у тебя его нет. И тем не менее оно как бы подозревается. Как ценность животной жизни у киников: в противовес социуму, власти и культуре. А постцинизм — это когда демонстрируют, предъявляют «святое», а оно абсолютно цинично. Это отличие старых политтехнологий от новых, в том числе тех, которые появились в последнее время. Это отличие старого кино, которое пыталось что-то высказать, даже в цинической ситуации рынка, от того, для которого рынок стал базовым принципом.

Возьмем, к примеру, фильм Мартина Скорсезе Hugo (у нас он шел под названием «Хранитель времени»). Такой своеобразный hommage Мельесу. Это фильм о немом кино тоже, как и оскароносный «Артист». Но одно кино (Скорсезе) просто циническое, даже поневоле, а другое — постциничное. У Скорсезе видно, что он делает шоу из своей любви к немому кино, к немому кинематографу, и он делает шоу для 3D, и понятно, что это все как бы культура на продажу, все эти образы, прекрасные, глянцевые и инфантильные одновременно. Глянец, гламур, — это настоящий наивный цинизм. А режиссер «Артиста» (Хазанавичус) делает что-то, что мы должны воспринять как искусство, а делает как обычную, совершенно примитивную имитацию без высказывания. Имитацию достаточную, чтобы быть просто дополнительным спецэффектом сегодня для тех, кто не знает немого кино, не видел эти фильмы. И они это воспринимают так: о, это, оказывается, можно смотреть! А значит, это — искусство. Такая связь возникает моментально, поскольку нечто старое, устаревшее, которое почему-то можно смотреть, вдруг обнаруживает в восприятии универсальные, неустаревающие (классические) формы, которые принадлежат прежней эпохе.

По этому поводу на память приходит Рудольф Арнхейм. Он в 1930 году пишет работу «Кино как искусство», основной тезис которой состоит в том, что кино делает искусством как раз недостаток выразительных средств: отсутствие звука и цвета. Это создает ситуацию поиска нового выразительного языка. Интересно, что когда он писал эту книгу, кино уже практически было звуковым и уже были эксперименты с цветом. Но тем не менее в позиции Арнхейма есть своя правота.

И поэтому все кино, которое пыталось быть искусством, в

При этом, когда я произношу слово «постцинизм», мне кажется, что его как-то надо продумывать, потому что оно очень сильно связано с ситуацией современного искусства. Мы можем назвать циничным рынок искусства. Но те, кто внутри институции, сегодня говорят об искренности (или «новой искренности»), о творческом поиске, о художественности, о традиции; они — постциники, поскольку делают вид, что рынка нет, а если и есть, то все их «художественные ценности» от него никак не зависят. Когда же я вам предлагаю что-то и говорю, что выстраиваю некую логику, то, поймите, это просто констатация определенных вещей, которые кажутся тотальными (как, например, институциализация искусства и его захваченность рынком), но в которых я пытаюсь найти какие-то разрывы, хоть легкую руинизацию, чтобы нащупать зону вхождения в то пространство, где искусство еще возможно, где оно хоть как-то связано с жизнью. Это то, что я называю его аффективной экономикой и что находится в противоречии с экономикой накопления и обмена, развивающихся только в циническом капитализме, и которая, странным образом, ближе к постцинической ситуации, к ситуации, когда нет выхода из захвативших мир клише, когда клише и есть наш способ контакта с миром.

У меня есть примеры, которые могу привести, но я их припасаю. Пока же я держусь этого иного ощущения времени, времени, в котором мы имеем возможность искусства, с одной стороны, в длительности бессмысленного проживания, а с другой стороны — в аффекте.

Длительность проживания я не случайно называю пенсией, потому что есть человек, про которого я написал статью и который для меня особенно ценен, потому что он дал мне возможность понять ситуацию причастности к искусству сегодня.

Я считаю, что сегодня быть причастным к искусству очень трудно, почти никто не может этим похвастаться. Причастность — это не принадлежность институции. Напротив, это связь с искусством вне возможных форм институциализации, то есть это скорее ущерб, чем какое-то достижение, скорее риск, чем благополучие. Причастность к искусству — это определенный момент партиципации, когда ты не можешь не проявить свою зараженность искусством прошлого, причем так, что это одновременно обретает связь с тем, как функционирует искусство современное. То есть то, что я называю «причастность к искусству», — это вариант преодоления драматичного разрыва между искусством традиционным и современным, но такой, что между ними не устанавливается гармония, а остается парадокс их сосуществования, но такой, при котором мы способны сказать: да,

Чтобы это не звучало моралистично, поясню на примере живописи, а потом я вернусь к пенсии и к той моей знакомой, что открыла мне глаза на аффективную причастность к искусству.

Начну с функций живописи. Чисто функционально, на мой взгляд, живопись сегодня имеет, по крайней мере, две функции.

Во-первых, она имеет экономическую функцию. Сегодня картины пишут не для того, чтобы выставлять, а для того, чтобы продавать, а затем они лежат в сейфах как удачная инвестиция или висят на стенах, где выступают в качестве дизайна помещений. Это важная функция, она создает иллюзию, что живопись сохраняется в традиционном виде, хотя мы видим, что она изменилась, что живопись коммуницирует с современным искусством, искусством по преимуществу неживописным, — искусством перформансов, инсталляций. И живопись меняется под влиянием этой коммуникации.

Вторая функция заключается в том, что в живописи сохраняется некоторый момент, который не связан с ее политэкономией и который мы не очень хотим признавать. Это то, что стерто современными практиками искусства, называемыми актуальными, по отношению к которым живопись всегда выглядит как архаичное средство. Тем не менее сама она, независимо от этого, порождает некую собственную современность живописи. И эта современность живописи остается в тени практик актуального искусства, практик неживописных, а если и использующих живопись, то в качестве одного из элементов инсталляции, например.

Этот момент современности в живописи связан с другой экономикой, не экономикой денежного обмена, в котором живопись выступает в качестве дизайна, как искусство прошлого, но с совершенно другой экономикой искусства, которая противостоит обмену и потреблению.

Здесь я обращусь к Жилю Делёзу. Меня в свое время очень удивило, что Делёз очень много пишет о живописи и почти ничего не пишет о так называемом актуальном искусстве. Для Делёза искусство существует, современное в том числе, только в границах живописи. Это очень интересно. Делёз — философ, крайне открытый самым новейшим влияниям.

Он радикален в своем подходе к современному восприятию мира. Эта радикальность касается не только философии, но и политики и искусства. И интересно, что именно живопись — в большей степени, нежели актуальное искусство, — помогает ему мыслить современность.

Я обращаюсь к Делёзу, чтобы на его примере продемонстрировать, как сегодня возможно вести речь не просто о живописи как об искусстве в традиционном смысле (как экономики первого рода, на которую я указал ранее), но о тех изменениях в живописи, которые свидетельствуют об изменениях в нашем мышлении.

Делёз обращается к живописи достаточно регулярно. Уже в написанном в соавторстве с Гваттари «Анти-Эдипе» мы имеем потрясающий кусок о световых и цветовых массах в живописи Тернера. И в Mille Plateaux, и в «Что такое философия?» (тоже в соавторстве с Гваттари) есть, опять же, отсылки к живописи. Я остановлюсь на книжке о художнике Фрэнсисе Бэконе, которая имеет подзаголовок «Логика ощущения». Задача, которую, на мой взгляд, ставит Делёз, — это задача создать для новой живописи, для живописи, которую он считает современной, адекватный ей язык описания, показать, что современная живопись не только изображает что-то, но и меняет свою функцию и перестает доверять изображению.

Одна из ключевых фраз, которые появляются в экскурсах Делёза о живописи, — слова Пауля Клее, который в своих дневниках пишет, что «задача живописи — не изображать нечто видимое, а делать видимым», выводить нечто в режим видимости. То есть это другая функция и она вовсе не противостоит традиционным функциям живописи. Просто те функции, которые существовали с античных времен и которые легли в основание живописи как института, находились в определенных рамках — соединения красоты, истины и блага. Каждый раз что-то превалировало, но сама эта триада оставалась незыблемой. Если в древнегреческом искусстве господствовала «калокагатия», то потом, и об этом можно прочитать у Лессинга, взяло верх подражание природе как правдоподобие… Тем не менее красота живопись не покидала. Красота и благо оставались условием живописи. Радикальные процессы произошли на рубеже XIX–XX веков, и симптомом этих процессов в искусстве стало появление супрематизма, дадаизма и других направлений, которые со всей очевидностью заявили о недоверии к изображению. И одновременно возникло недоверие к вышеуказанной триаде, которая была и условием изображения, и условием нашей речи об искусстве. Интересно, что эта триада, фактически, до сих пор формирует нашу речь о живописи. И этот, кажущийся естественным, язык описания живописи господствует в искусствоведении.

Делёз же на примере живописи Фрэнсиса Бэкона, как и на примере живописи Тернера, пытается показать не просто другие возможности говорить о живописи, но и то, что сама живопись дает нам возможность говорить о

Для Делёза художник — именно тот, кто создает «перцепты» (новые блоки ощущений, к которым мы не готовы), и только в этот момент он является художником.

И потому современное искусство для него не существует, поскольку оно ближе к мыслительным практикам и экспериментам. А художник для него сохраняется только в той области, где действуют восприятие и аффект, которые в своем взаимодействии и создают то, что он называет «новыми блоками ощущений», или — перцептами.

Что это за блок ощущений? Вот он приводит пример Тернера, связанный с борьбой световых масс и идеей катастрофических разрывов. Это то, что не дается через изображение, это то, что Делёз (вслед за Риглем, кстати) называет абстрактной линией, движением за пределами изображения. Что делает Бэкон? Он не изображает крик, боль или истерию, а это — истерия, которая становится перцептом в его картинах. Это вовсе не словесная эквилибристика. Сила Делёза, на мой взгляд, заключается в том, что он предлагает вполне четкий аналитический аппарат, который постоянно отделяет наше желание видеть нечто изображенным и показывает механизмы речи о картине, чтобы она как раз проявила этот перцепт, блок ощущений, казалось бы — чисто фантазийный… Хотя и эта его фантазийность, а точнее — фантазматичность, тоже не случайна. Потому что перцепт — и это важный момент — не имеет объекта. Парадоксально, да? Воспринимаем мы объекты, а перцепт объекта не имеет, это чистый избыток, Делёз иногда это называет насыщенностью, иногда — щедростью. И это — не эстетический способ анализа. Это элемент той второй экономики, о которой я говорил ранее. Перед нами не экономика обмена, когда традиционные искусства в современном виде начинают продаваться, и живопись в том числе. Это другая экономика — экономика щедрости, экономика избытка. Она связана с изобретением перцепта. Причем красота, благо, истина — это те условия, которые являются условиями нашего восприятия, а перцепт всегда за их рамками. Именно этим во многом объясняется, что в современной фигуративной живописи господствует то, что хочется назвать безобразием, а я бы назвал непристойным, недостойным быть изображенным. И это недостойное быть изображенным — то, что постоянно движет живописью и, мне кажется, в

А сейчас, после всего сказанного, я хочу вернуться к тому человеку, о котором было начал говорить, но отвлекся на Делёза.

Это — женщина, коллега моих родителей, которая работала до восьмидесяти лет врачом и ушла на пенсию. Поэтому-то, возможно, я так настаиваю на слове «пенсия», придавая ему, правда, некий экономико-метафизический оттенок. И вот когда она ушла на пенсию, она решила заняться тем, о чем всегда мечтала. Она решила писать картины. Но это не наивное искусство, которое сразу приходит на ум в такой ситуации. Есть много «наивных» художников, среди них много женщин, достаточно вспомнить хотя бы Бабушку Мозес в Америке. Нет, Фрида (так звали мою знакомую) выбрала другой ход, который, на мой взгляд, очень близок к стратегии современного искусства. Или, точнее, к тому, к чему могло бы прийти современное искусство в ситуации преодоления постцинизма. Своим жестом она реализует как раз момент причастности к искусству. Она пишет по картине в день. Покупает холст, грунтует холст, все по правилам. Пишет картину. Но это не ее картины.

Она перерисовывает любимые картины.

И не только любимые. Когда перерисовала любимые картины, она просила, чтобы ей приносили календари, альбомы. Я с ней как-то разговаривал, она говорит: «Когда я это делаю, то помню дни, они у меня обозначены картинами. А так у меня все дни были бы похожими один на другой. Для меня это способ помнить». Это к вопросу о времени, длительности и памяти.

Итак, она делает копии, причем копии неточные. Сначала она даже копировала по квадратикам, чтобы было точно. Но картины все равно получаются слегка искаженными и слегка неправильными. Они как бы демонстрируют, что они — копии. Они не стесняются этого. Они не скрывают своей вторичности и не претендует на подлинность. Они не пытаются быть чем-то другим, нежели копиями. Это очень важный момент для всего современного искусства, для которого культ подлинника запрещен и интеллектуально и теоретически. Почему — это можем обсуждать отдельно, пока же просто отошлю вас к работам Вальтера Беньямина.

И вот Фрида пишет огромное количество таких работ-псевдокопий и их дарит. У меня их много, у моей мамы, у ее родственников и знакомых. Она всем дарит свои работы. Она их не делает «для себя». Порой делает по несколько копий каждой картины. Они все получаются разные, и ни одна из них не претендует на то, чтобы заместить собой подлинник, но просто указывает на него как на вещь, которую мы уже видели или готовы к тому, чтобы она была уже-виденной.

Что важно для меня в этом процессе, который я наблюдал вплоть до смерти Фриды и который был для меня захватывающим? Здесь — и нигде больше — я видел настоящую любовь к искусству. Любовь — это практика, любовь — это не слова, не посещение музеев, не вздохи, не слезы, не перехваты дыхания, которым клише обучили наш организм. Кино прекрасно знает, как сделать так, чтобы перехватило дыхание у зрителя. Так же и выставочная индустрия зачастую пользуется механизмами воздействия. Не говоря уже о политике. Это все — вопрос технологий. Но в этих картинах есть дистанция по отношению к технике и особое, «высокое» небрежение экспертизой. Всегда может возникнуть некий знаток и сказать что-то типа: «Картина написана плохо, не передан блеск стекла, пропорции искажены». Да, все эти картины написаны с точки зрения техники живописи неважно. Но нет ничего более восхитительного, чем смотреть на них и видеть действенную причастность их к искусству в самом желании это искусство повторить. Несовершенство техники обнажает именно вот это бескорыстное желание повторить. Не воспроизвести так, чтобы все ахнули и сказали, что это лучше оригинала, а повторить, невзирая на невозможность, несмотря на то, что сам этот твой акт делает тебя уязвимым. Но такого рода практика имеет для себя некоторый особый режим времени, гомогенный и бесконечный пласт проживания, где временем становится сам акт повторения одного и того же.

Есть такое различие, на которое я сейчас укажу, оно очень важно для понимания этого типа времени. Это различие между воспроизведением и повтором. Воспроизведение — техническая процедура. Профессиональный художник занимается воспроизведением. Беньямин не случайно называет свою работу «Искусство в эпоху его технической воспроизводимости». Воспроизведение связано с массовым копированием, репродуцированием образов, которые за счет этой массовости достигают каждого, вмонтируют их как клише прямо в наш перцептивный аппарат. Повтор же — нечто совершенно иное. Повторение — это то, что никогда не может быть равно себе; оно повторяет всегда то, что не хочет повторить.

Есть ситуации, которые воспроизводятся. Так культура капитала устроена, так культура нашего мира устроена, мы воспроизводим только признанное ценным. Мы никогда не будем воспроизводить то, что не ценно. А повтор — он всегда связан с тем, что повторяет именно то, что как бы повторять не стоит. У Кьеркегора есть небольшая книжка, которая так и называется: «Повторение»; многие ее положения потом развивал Делёз. Там есть пример, хорошо иллюстрирующий ситуацию, о которой мы говорим. Это история про датскую королеву и министров. На приеме у королевы собрались министры, она рассказала анекдот, все засмеялись. Но был один глуховатый министр, который анекдота не расслышал, но был так воодушевлен общим смехом, что решил, как мы бы сказали — «алаверды», рассказать свой анекдот. И он рассказал тот же самый анекдот. В результате никто не смеялся.

Повтор аффективен. Это унижение и желание. И этим он противостоит воспроизводству, в которое вовлечена и техника копирования, и любая техника, в том числе художественное ремесло. А для этой женщины, Фриды (не путать с Фридой Кало!), ее невозможность быть профессиональным художником делала эту ситуацию неточного копирования отчасти неуместной, что как раз и создавало пространство совсем другого времени. Это пространство аффективности. Это пространство, в котором мы лишены чувства зрительской сопричастности и становимся свидетелями события. Мы уже не зрители этих произведений искусства прошлого, но их участники, соучастники, сопричастные им в жесте повтора, совершаемом Фридой. Сами произведения не важны. Важно событие «причастности к искусству». Только оно и прочерчивает след искусства прошлого в настоящем. И без неумелости, непрофессионализма этот след был бы стерт. Одно дело, когда Авдей Тер-Оганян берет классические полотна, копирует их быстрыми мазками, которых минимум, чтобы мы узнали: раз, два, — «Завтрак на траве». Все понятно. Это прием. Но это прием профессиональный. А у Фриды нет приема. Здесь — ситуация, именно ситуация повторения невозможного, повторения искусства, которое кончилось.

Вопрос из зала: Когда поют в церковном хоре, в разных далеких селах, они повторяют те напевы, которые уже давно были созданы. Это имеет отношение к такой практике повторения?

— Мне трудно судить о церковном хоре. Мне понятней ситуация с деревенским пением, когда поют одни и те же песни, эти песни трансформируются, а оригинал никого не волнует. У народных песен нет оригинала. Там нет культа авторства. Там нет культа индивидуального пения. Там пение совместное и поют все, в том числе те, кто, как сказали бы эксперты по бельканто, петь не умеет. Они просто не думают, что не умеют, просто поют, и поют хорошо. А вот городской человек приходит — и знает, что он петь не умеет (экспертиза поработала).

А ему говорят: брось ты, все умеют, такого не бывает, чтобы петь не умели.

В свое время был ансамбль Покровского, не знаю, сейчас функционирует или нет, Покровский умер давно. Они же были одновременно этнографами, ездили по деревням. И тогда, в начале 1980-х годов, когда я немного с ними общался, они рассказывали про этот тип пения, который является народным. Для этого пения не нужен «слух». Вся культура слуха — это культура бельканто, культура поставленных голосов, это все уже искусство в его вот таком институциональном понимании, когда уже можно отличить образ изначальный и копию, когда можно отличить хорошее от плохого. А здесь важна сопричастность. Если вы вместе — вы поете хорошо. И песни устроены таким образом, что нехорошо петь нельзя, потому что поют все. Радость важнее того, что у

Я думаю, что связь будет понятна. Здесь тонкие нюансы, основанные на некоторой неточности. Понимание может быть неточным, но должно быть строгое разграничение определенных принципов понимания искусства, которое сложилось когда-то и которое нам навязывают сегодня, когда говорят, что искусство там, где автор и произведение. Ну, и еще зритель там должен прийти, чтобы подтвердить их ценность.

А у Толстого речь идет об искусстве, в котором нет автора, произведения и зрителя, но в котором есть сообщество, сопричастность. Современник Толстого, развивавшего теорию заражения искусством, Аби Варбург, тоже пишет о сопричастности, о «заражении образами» эпохи Возрождения, той эпохи, когда еще только формировалось все это будущее «безобразие», связанное с авторским искусством, которое, конечно, подавило эту аффективность сопричастности, совместности в акте искусства.

Когда я говорю «аффект», я имею в виду не индивидуальное переживание, не эмоциональное какое-то возбуждение. Я имею в виду именно то, что дает избыток времени и избыток ощущения, что превышает мои возможности восприятия. Я воспринимаю нечто, чего я воспринять не готов. И это нечто избыточно по отношению к моим индивидуальным возможностям. Аффект всегда в этом смысле «не мой». Он всегда принадлежит этому избытку, который устроен другим способом, по другим правилам. Откуда я узнаю об этом избытке? Например, из общности, из акта сопричастности. Именно из того, что этот же непонятный избыток принадлежит другим и никто не может его определить. Просто в этом избытке мы соединены в