Ольга Широкоступ. Исследование как искупление, проживание, замораживание

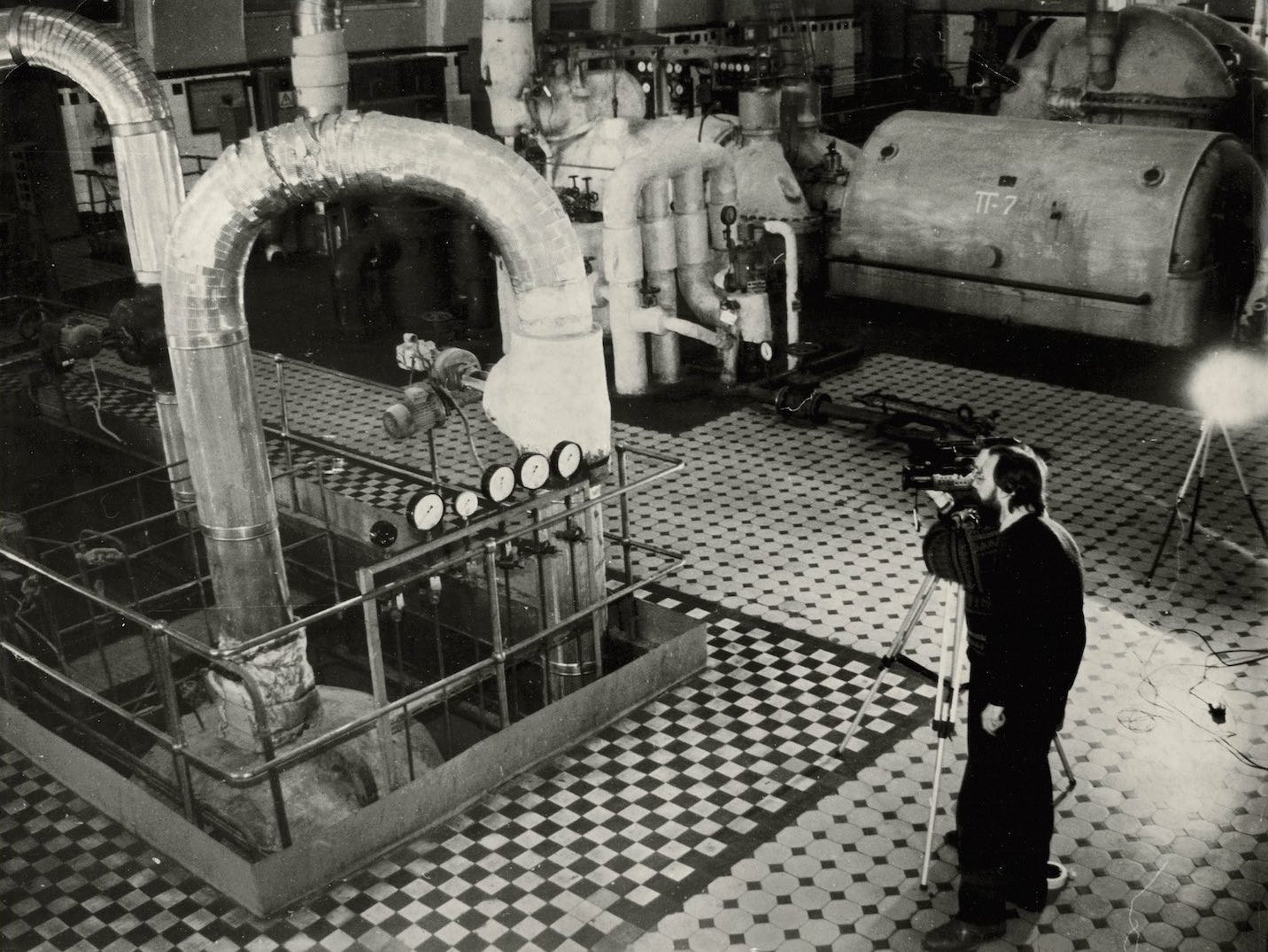

25 и 26 мая в Лабораторном корпусе Московского энергетического института пройдет «ГЭС-2 Опера» — театральный проект, о котором мы недавно рассказывали. Постановка подготовлена режиссером Всеволодом Лисовским, поэтом и драматургом Андреем Родионовым, композитором Дмитрием Власиком и художницей Ириной Кориной и является поэтическим посвящением выведенной из эксплуатации электростанции в центре Москвы, в здании которой скоро откроется культурный центр фонда V-A-C.

Опера изначально задумывалась как

Текст подготовлен в партнерстве с фондом V-A-C.

«Единственный социальный опыт, который все еще может быть сформулирован сегодня, — это опыт социального распада». [1]

Борис Буден, философ

«Может, и лучше, что здесь будет музей,

А не

В глубине души, скажу точней,

Меня успокаивает эта новость

Если станция своё изжила.

Это значит — ее закроют». [2]

Обходчик ГЭС-2, главный герой оперы

В 2020 году в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной откроется новый культурный центр фонда V-A-C. Чтобы сохранить память об этом важном для города индустриальном объекте и осмыслить возникновение на его месте художественной институции, три года назад фондом была инициирована исследовательская программа, состоящая из нескольких больших частей, включающих сбор материала о станции, ее архитектуре и работниках, с целью создания доступной для специалистов и широкой публики базы данных. Эта программа также включает в себя работу с архивом, его трансформацию и производство художественных проектов, основанных на собранном материале, — одним из которых и стала «ГЭС-2 Опера».

О процессе перехода индустриальных пространств в культурные много говорили еще в начале 2010-х, но контекст обсуждения был радикально иным. Того интереса к изменениям, происходившим в трудовых взаимоотношениях внутри современного российского общества и, конечно, культурной индустрии, больше нет. Тогда менялись производственные отношения как между художниками и институциями, так и внутри профессионального сообщества и самих институций. Создавались проекты первых объединений творческих работников, которые активно обсуждались в художественной среде [3] и участники которых ввели в широкий обиход такие понятия, как, например, «прекарный труд художника». Чаще звучали призывы к солидарности не только внутри сообщества, но и с работниками других сфер и отраслей, ведущими борьбу за свои трудовые права. [4]

В реальности позднепутинской России говорить о солидарности уже не приходится. Но интерес к промышленным объектам индустриального прошлого и людям, работавшим на них, остается. С этими темами последовательно работают художники и творческие коллективы — в качестве примеров можно назвать «ПРОМЗОНУ» Павла Отдельнова, перформативный проект-ораторию «Огни Урала» и многие другие. На бывших заводских площадях создаются тематические музеи, проходят крупные международные биеннале — стоит упомянуть хотя бы Уральскую индустриальную биеннале, основной проект Биеннале молодого искусства «Абракадабра» в квартале «Рассвет» на Красной Пресне и культурный кластер «Октава» в Туле, занявший площади одноименного завода, которые освободились после после модернизации производства. В чем же истоки этого интереса? Неужели лишь в том, что площадками для проектов в сфере современной культуры — как небольших, так и самых амбициозных — по-прежнему становятся индустриальные сооружения, которых в достатке и в малых и больших городах России, и есть потребность легитимировать для самих себя и общественности появление в них новых форм общественной жизни?

Для обеспечения выполнения этой задачи выделяются деньги, которые в российской ситуации добыть чрезвычайно сложно. А значит, художники будут и дальше создавать проекты под этот актуальный запрос. Важное отличие современной ситуации от прошлых лет состоит в том, что горечи по поводу перепрофилирования этих индустриальных пространств в культурные уже никто не испытывает, а этические вопросы всерьез уже никто не ставит. Кажется, что сложность и неоднозначность этого процесса уже была «снята» художниками и теоретиками [5], и на передний план главным образом выходит вопрос о том, каким образом преподнести собранный в ходе исследования материал.

«Наличие» химер рабочих прошлого в новой культурной институции — перепрофилированном ГЭС-2 — или же превращенная в стихотворную речь рабочего, гулко звучащая внутри опустевшего университетского корпуса должны успокоить нас. Да, времена меняются, и эта страница недавнего прошлого нашей страны профессионально описана и превращена в наследие. Она больше не является тем, что стоит так остро проблематизировать в контексте настоящего — политического и социального. Наследием можно вдохновляться, с ним можно проводить формальные эксперименты — подчас убедительные и впечатляющие. [6] Потому что, например, в том, что у звездной команды во главе с Лисовским провала быть не может, мы все почти что уверены.

Зачем же нам слышать голоса тех, кто покинул это место, и что будет, когда голоса прошлого и голоса настоящего смешаются?

Конечно, это далеко не первый пример подобного подхода — попытки «вернуть утраченный голос» индустриальному пространству предпринимались многими российскими художниками. Стоит вспомнить «Гудок» художника Хаима Сокола (2012), проекты Арсения Жиляева «Машина и Наташа» (2009) и «Радио “Октябрь”» (2013). Тогда Жиляев работал в мастерской на фабрике технических бумаг «Октябрь» (известной как «Центр творческих индустрий “Фабрика”») и несколько лет наблюдал трансформации, происходящие с ней. Художник застал фабрику в момент завершения ее индустриальной жизни — на тот момент единственный цех работал всего месяц в год, а немногочисленные оставшиеся в штате сотрудники были переброшены на новую работу, которая состояла в том, чтобы обеспечивать жизнеспособность небольшого креативного кластера, пришедшего ей на смену. Первый проект художника — «Машина и Наташа» — строился, по сути, на воспоминаниях работницы Натальи, более двадцати лет проработавшей на грунтовальной машине, и объединял работы художников, создавших небольшие памятники. [7]

Второй проект был менее «осязаемым» — Жиляев предъявлял голоса живые, но замершие как бы в моменте между своим существованием и его прекращением. Он создал аудио-инсталляцию, состоящую из обрывков голосов и производственных шумов, записанную художником совместно с рабочими во время монтажа 4-й Московской биеннале современного искусства. Название проекта «Радио “Октябрь”» отсылает к пьесе Владимира Маяковского и Осипа Брика, написанной в 1926 году. В советские годы на фабрике функционировала радио-точка, но вернуть ее не представлялось возможным даже на короткое время. «Воскресить голоса» тогда удалось, но в камерном формате — художнику пришлось обойтись записью на грампластинке, и прослушать аудио-инсталляцию можно было прямо в раздевалке фабричных рабочих.

Арсений не просто воскрешал вместе с рабочими миф вековой давности, он также работал с ними бок о бок, выясняя, каково им было перепрофилироваться вслед за фабрикой. Вчерашние аппаратчики, наладчики — рабочая интеллигенция 1980-х–2000-х — стали разнорабочими, довольно плохо справляющимися со своими новыми обязанностями. Они соглашались на новую работу только по экономическим соображениям и оказались совершенно неприспособленными к ней: плохо монтировали выставки, не видели ценности в том, что делали. Да и сам художник, месяц работая с рабочими в одной бригаде, разделил их неспособность «встроиться» в новую трудовую формацию, не сумев (или не захотев) показать им на своем примере, как действовать «эффективно».

В случае с оперой возникает вопрос.

Куда ушли рабочие с ГЭС-2, и можно ли найти этим трудовым единицам — их телам, а не бесплотным голосам — применение в новой, уже музейной жизни станции? И как мы (и зрители, и сами создатели оперы) смотрим на них, как осмысляем процесс их труда?

Мы живем в момент, ставящий перед нами «фундаментальную проблему возможности определения своего социального положения и будущего через труд». [8] Труд, изображаемый в опере, не представим сегодня — он кажется, парадоксальным образом, почти привилегией. Он напоминает нам о том, что когда-то существовало некапиталистичекое время, конструировавшееся по-другому. [9] Дробность времени, автоматизация труда, виртуализация культурной экономики будут продолжаться. Важнейший образ «ГЭС-2 Оперы» — запущенные вновь после тридцатилетней остановки патерностеры. [10] Что это постоянное движение без остановки может значить для нас сейчас, во времена «четвертой промышленной революции»? Прекарные художники и исследователи, работающие на срочных контрактах, призваны размышлять о прошлом, но транслируют в настоящее эту тревогу о нашем общем будущем.

Либретто оперы состоит из перемежающихся фрагментов поэтической речи главного героя-обходчика, описания работы различных механизмов и систем ГЭС, и, неожиданно, из отрывков, взятых из программной для институциональной критики статьи 1978 года «Музей современного искусства как ритуал позднего капитализма: иконографический анализ» Кэрол Данкан и Аллана Уоллака. [11] Остается загадкой, почему был выбран именно этот текст и кому он адресован. Очевидно, он должен сработать как «секретик» для тех, кто сможет его считать и поразмыслить о том, на каких еще уровнях оперы может быть спрятана критика институции. Но продолжения этой мысли мы не находим ни в самом либретто, ни в описании сценографии. В своем комментарии к

Возможно, своеобразный и яркий язык Данкан и Уоллака и их отсылки к мифологическим сюжетам и ритуальным практикам вдохновили создателей оперы так, что они восприняли эти аналогии и продолжили заданный статьей образный ряд, не слишком заботясь о том, что все это под собой подразумевало тогда. Для российских участников культурного процесса использование подобных метафор, конечно же, отсылает с краху советского проекта и текущему состоянию общества, которое принято именовать пост-советским. Смогут ли креативные индустрии наполнить индустриальные пустоши новым содержанием и жизнью, или же их все же недостаточно? [12] Критика «креативных индустрий» в Европе последних лет показывает, что они больше не воспринимаются как панацея. [13]

Огромное внимание создатели проекта уделяли оформлению сценического пространства и созданию декораций. [14] Упомянутая в

В

Получая посредством трансформаций пространства и документа понятное и убедительное с художественной точки зрения действо, не теряем ли мы

Автор текста благодарит Дмитрия Безуглова за помощь в подготовке материала

Примечания

[1] Борис Буден, «Искусство после конца общества». Художественный журнал №79-80, 2010.

[2] Из либретто «ГЭС-2 Опера».

[3] «Профсоюз: требования и сомнения». OpenSpace.ru, 2011

[4] Достаточно вспомнить несколько кампаний солидарности — например, в связи с событиями в Жанаозене в 2011 году и с профсоюзом «Учитель».

А также см. цитату из текста Алексея Пензина «“Капитализм как религия?”:

«В уже далеком 2008 году вместе с куратором Оксаной Саркисян я выступил инициатором и организатором проекта “Капитализм как религия?” (парафраз названия короткого фрагмента Вальтера Беньямина, который нас тогда вдохновил).…В этом процессе участвовала целая группа философов, социологов, художников, а также — и это было важно для нас всех — левые активисты, которые во время одной из конференций организовали сбор средств для бастовавших в те месяцы железнодорожников, что было нетипично для формата академических или художественных конференций того времени».

[5] См. статью Марии Чехонадских «Индустриальные формы жизни: фабрика рабочего и фабрика художника». Художественный журнал №81, 2011.

«…Является ли гибкий специализированный труд эпохи постфордизма освобождением от фабричной рутины или же это всего лишь новая, модифицированная форма рутины? Дает ли частичная занятость и система аутсорсинга освобождение от работы в пользу досуга или же она приводит к размножению дополнительных мест работы? Не является ли постфордистская креативная экономика шагом навстречу рутинизации и капитализации творческого труда? И кто выигрывает при таких условиях — рабочие, богема или новая буржуазия, взращенная на прибыли от венчурного капитала? Безусловно, такая постановка вопроса слишком прямолинейна, однако в ней сосредоточены основные темы дискуссий последних десятилетий, где по разные стороны баррикад находятся противники и апологеты мертвого на сегодняшний день фордизма, а вместе с ним и пресловутого «общества всеобщего благоденствия».»

[6] Boltanski L., Esquerre A., Enrichessement. P. 73-74: «Экономика обогащения соответствует не только возрастающей специализации в области культуры м все более очевидному симбиозу между этой сферой и коммерцией, но и оригинальному способу создания богатства, основанному на гораздо более интенсивной, чем раньше, эксплуатации особых сформированных временем залежей, чья ценность по преимуществу возрастает от нарративов. <…>Речь идет об экономике, извлекающей свою сущность из прошлого». (7) «…прошлое можно использовать как повод для создания маленьких и по большей части трогательных памятников.» В. Дьяконов

[7] Валентин Дьяконов, «Труд делает культурным». Газета «Коммерсантъ» №133, 2009.

[8] Александр Бикбов, «Призрак будущего». Художественный журнал №104, 2018.

[9] Беседуют Александр Бикбов и Виктор Мизиано, «Освобождение времени». Художественный журнал №101, 2017.

«…Все это ставит фундаментальную проблему возможности определения своего социального положения и будущего через труд. В той мере, в которой этот труд исчезает, испаряется, становится все более неосязаем, дробен, вшит в технологический каркас — в той мере он оказывается основой для привилегий у обладателей редких постоянных контрактов. Эти профессионалы превращаются едва ли не в новую аристократию. В то время как большинству работающих уготованы краткие контракты, прекарные условия социальной защиты, отказ в кумуляции заслуг компетентности и стажа. То есть большинство страдает от того, что должно было бы нас освободить».

[10] Цитата из

[11] Кэрол Данкан и Аллан Уоллак, «Музей современного искусства как ритуал позднего капитализма: иконографический анализ» (перевод на русский язык Александр Новоженовой). Разногласия №2, 2016.

«…Музей служит церемониальным сооружением — его пространство и содержащаяся в нем коллекция составляют ансамбль художественных объектов, который работает как иконографическая программа».

[12] Светлана Павлова, «“Идея будущего оказалась спекуляцией”. Руины Павла Отдельнова». Радио Свобода, 2019.

«Метафора античной цивилизации неоднократно возникает в текстах и разговорах российских художников, яркий пример, интервью Павла Отдельнова «Радио Свобода»: …Вернемся к метафоре античной цивилизации. Мне кажется, дело не только в архитектурной общности заводов с античными памятниками, но и в том, что и то и другое — это пространство мифологического. С одной стороны, советская пропаганда порождала много мифов о героическом настоящем и светлом будущем, с другой стороны, для нынешнего зрителя всё это советское пространство во многом какой-то миф.

Я думаю, так и есть. Это большой миф, причем его отголоски слышны и сегодня. Мы до сих пор не можем увидеть его как нечто завершенное. И наши дедушки, бабушки, наши родители — они носители этого мифа, а мы дети носителей мифа. Таким образом, через семейную преемственность миф продолжается в нашем настоящем, поэтому мы отчасти его заложники. Но, с другой стороны, сегодня мы настроены скептически: люди строили великое светлое будущее, но оно так и не наступило».

[13] В своем тексте «После креативной индустрии: культурная политика в кризисе» Джастин О’Коннор подробно останавливается на проблемах креативной индустрии O’Connor J. After the Creative Industries: Cultural Policy in Crisis // Special Issue ‘Cultural Economies and Cultural Activism’/ ed. J.P. Vickery 2016. No. 1. Русский текст с сокращениями опубликован в сборнике «Культура как предприятие» (2017) Авторы идеи: Алиса Прудникова, Дмитрий Безуглов. Редактор: Дмитрий Безуглов.

[14] Цитата из пресс-релиза: «Основная часть предметов здесь весело, карнавально и нарядно изображает ритуальную утварь будущей цивилизации гуманитариев, воздающих хвалу представителям точных наук. Зрителю предлагается смотреть на сбор капищ на колесиках и участвовать в восхождении в гору к оазису с инициирующим напитком, аэрофигурами, безумным количеством мишуры, занавесами с печатью и светящимися фотографиями в окнах».

[15] Александр Бикбов, «Призрак будущего». Художественный журнал №104, 2018.

[16] Цитата Андрея Родионова из пресс-релиза: «Способ превращения документа в стихи я называю “поэтический вербатим”. С Катей Троепольской мы придумали (возможно, что не мы первые) переставлять слова в документе так, чтобы строки начали рифмоваться, а сам текст стал отвечать минимальным требованиям, которые мы применяем к поэзии: ритм, рифма. При этом важно вставлять от себя как можно меньше слов, в идеале — пользоваться только текстом исходника, в данном случае интервью служащего ГЭС-2. От этой простой манипуляции со словами текст приобретает художественную сложность, метафоричность, он вызывает эмоции — смех, любопытство. Я формалист и мне очень интересно работать в команде Лисовского».

[17] Александр Богданов, «Красная звезда». Сборник «У светлого яра Вселенной» издательства «Правда», 1989.

«Чьи это стихи, — спросил я.

— Мои, — ответил Энно, — я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке; но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

— Значит, у вас, в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

— Конечно, — с оттенком удивления сказал Энно. — Разве это кажется вам некрасивым?»

[18] Валентин Дьяконов, «Рама и ритм: искусство и индустрия до и после оттепели». Искусство № 2 (593), 2015.

[19] Алексей Пензин, «“Капитализм как религия?”:

«…В