Как смотрят телевизионные новости в России

После протестов на Болотной площади 2011 года и событий в Украине 2014 года российский медийный ландшафт радикально изменился: интернет, развитие которого поощрялось во время медведевской «модернизации», стал сильнее контролироваться, а телевидение заполонили эмоциональные «экспертные» обсуждения и предвзятые новостные репортажи. В результате в оппозиционно настроенных изданиях и сообществах стали появляться публикации, которые возрождали устаревший дискурс о пропаганде и способности государства заставлять своих граждан верить всему, что им говорят. При этом эти статьи и мнения не были подкреплены никакими фундаментальными исследованиями.

Исследовательский проект Максима Алюкова посвящен тому, как действительно устроено медиавосприятие людей в России и шире — в недемократических обществах. В интервью Жене Грибер он рассказал о том, где на самом деле нужно искать filter bubbles, почему мнения большинства людей относительно Кремля куда противоречивее, чем принято думать, и почему так мало внимания и ресурсов инвестируется ими в политику. Иллюстрации — Марины Иванковой.

Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.

И не забывайте подписываться на наш инстаграм!

Исследование: государственный контроль и деполитизированный телезритель

У изучения медиавосприятия и политики, то есть восприятия политических сообщений, передающихся посредством медиа, долгая традиция: разные исследователи занимаются этой темой с 1940-х годов. Но, так как я живу в России, мне было интересно посмотреть на этот феномен в фокусе некоторых особенностей, связанных не только со спецификой нашей страны, но и с устройством авторитарных режимов в целом. В своем исследовании я изучаю влияние политической информации на жителей недемократических стран на примере восприятия российскими телезрителями новостей, которые были посвящены событиям в Украине в 2014 году и последующему конфликту между Россией и Украиной.

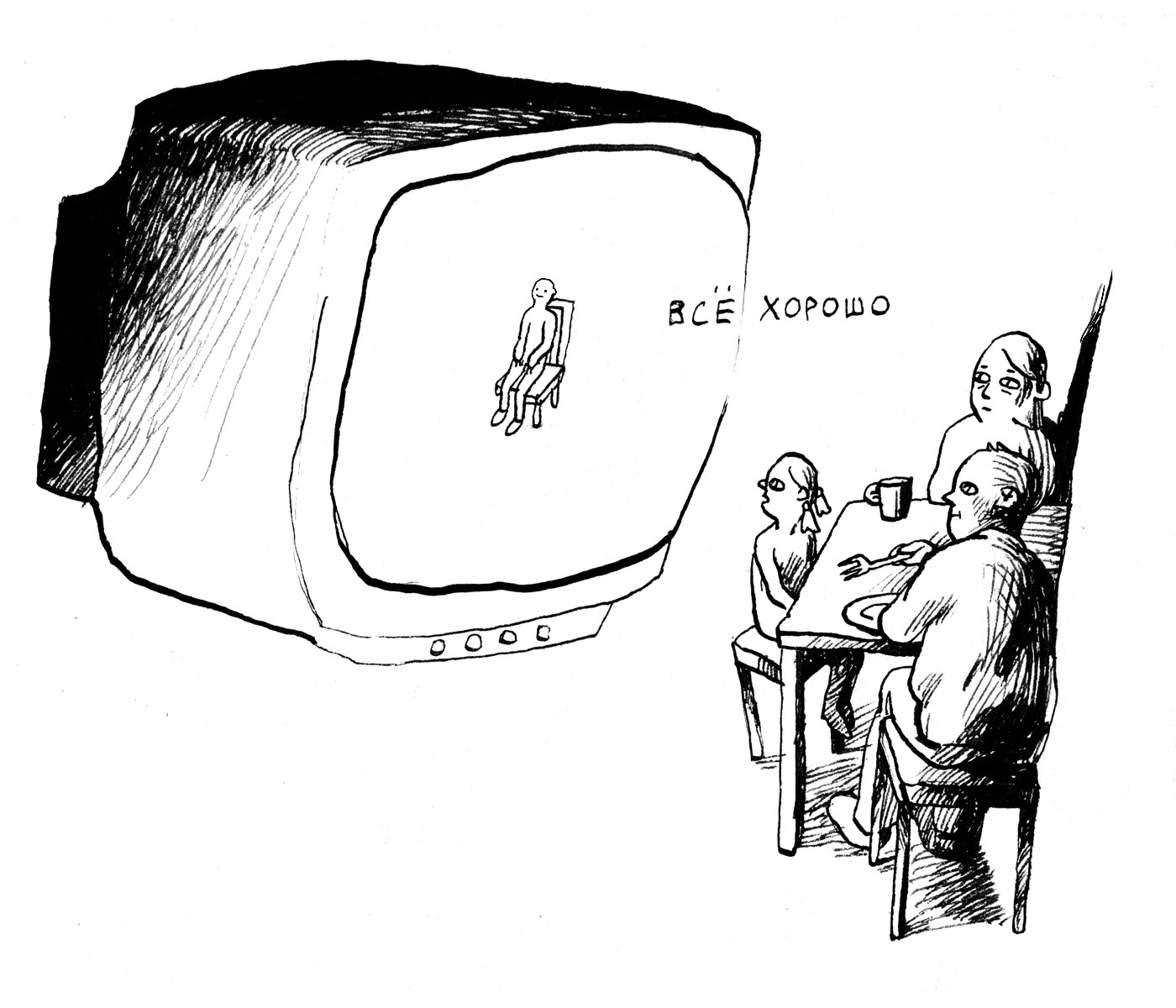

Идея о том, что медиа могут радикально влиять на мнения людей, была поставлена под вопрос первыми эмпирическими исследованиями коммуникации в 1940–1950-х годах. Однако в момент кризиса и интенсивной конфронтации 2014 года она вернулась в публичный дискурс. И стала метафорой, с помощью которой многие до сих пор объясняют реальность. «Почему, если в России все так плохо, люди не протестуют?» — «Потому что их зомбируют». И в этом состоит одно из важных объяснений стабильности путинского режима. Магическим образом дискурс о пропаганде, бытовавший в начале XX века и утверждавший, что можно впрыснуть человеку под кожу какое-то политическое сообщение без всякого сопротивления с его стороны, вернулся в публичные и академические дискуссии. В условиях кризиса многие наблюдатели вернулись к упрощенной теории, которая давно не считается достаточным объяснением того, как люди воспринимают, запоминают, анализируют информацию и формируют мнения. Мой подспудный интерес заключается в том, чтобы вернуть в этот дискурс методологическую строгость и эмпирические данные. Объяснить, что процесс восприятия политической информации более сложен, чем стереотипные представления о нем.

Появился вал публикаций о том, как пропаганда превращает людей в некритически мыслящих и заставляет верить всему, что говорят по телевизору. Академическая литература такой вывод сделать не позволяет

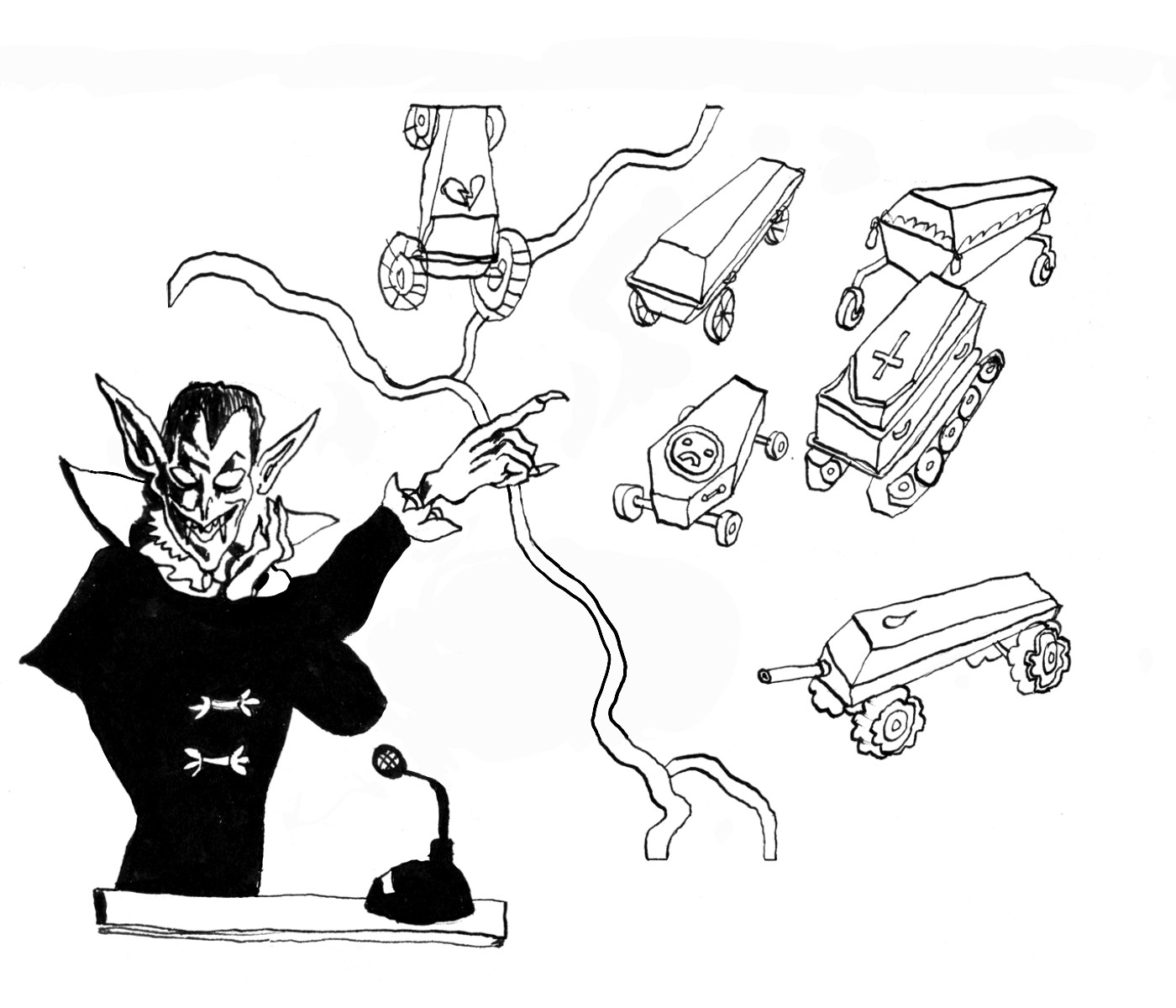

Одно из ключевых изменений 2013–2014 годов — массовая радикализация СМИ, которые открыто становятся пропагандистскими. Результаты контент-анализа российских новостей с 2014 года показывают, что новостные программы крупнейших государственных телеканалов посвятили примерно треть эфирного времени Украине. И их репрезентация конфликта была неточной, предвзятой, окрашенной эмоционально. Изменилось отношение государства к интернету: в 2000-е годы интернет практически не воспринимался как политическая угроза, и в рамках медведевской повестки «модернизации» государство даже активно поощряло его развитие. Но после протестов 2011–2012 годов отношение к цифровой сфере резко изменилось: государство стало пытаться не только ограничить интернет, но и активно использовать его как инструмент политической борьбы, создавая государственные онлайн-ресурсы, оказывая давление на новостные агрегаторы, используя ботов и «троллей». То есть телевидение и интернет начинают формировать общую агрессивную политическую медиаэкологию.

В это время публичная дискуссия стала наиболее активной: в прессе и экспертной сфере появился вал публикаций о том, как пропаганда превращает людей в некритически мыслящих и заставляет верить всему, что говорят по телевизору. При этом академическая литература такой вывод сделать не позволяет. С одной стороны, исследований восприятия медиа и новостей в России очень мало: если про контроль государства над медиа написано много, то про восприятие новостей аудиторией за последние двадцать лет было опубликовано всего около дюжины книг и статей. С другой стороны, результаты исследований восприятия медиа в авторитарных режимах в целом достаточно противоречивы. Какие-то из этих работ показывают, что люди в странах, где режим манипулирует медиа, больше доверяют СМИ, чем в демократиях. Есть исследования с противоположными выводами, утверждающие, что потребитель информации в недемократиях, наоборот, менее доверчив и оттачивает навыки критического восприятия. Есть и исследовательские объяснения, которые совмещают эти идеи: говорят, что люди одновременно критичны и поддерживают режимы. Например, вследствие исторической травмы: в 90-е годы экономическая нестабильность существовала параллельно с более свободными СМИ, а теперь россияне готовы смириться с предвзятостью медиа при условии сохранения порядка в стране. Но нет общей теории, которая объясняла бы, как работает голова телезрителя, потребителя медиа, вне демократии.

Один мотив, который мне интересен, — это политическое знание и вовлечение. Нужно понимать, что большинство людей — не политические активисты, которые смотрят новости, анализируют их и только затем с ними соглашаются или критикуют. В жизни этих людей политика играет второстепенную роль. Во время работы с

Возникает вопрос: как человек может воспроизводить нарративы Кремля, одновременно осознавая, что российское телевидение является инструментом пропаганды? Господствующая метаустановка той маленькой когорты людей, которые занимаются исследованием восприятия медиа в России (и шире — в недемократических режимах), связана с идеей отсутствия или наличия критических навыков. То есть исследователи показывают, что телезрители или обладают достаточным политическим знанием и интеллектуальными ресурсами, чтобы анализировать новости критически, либо не обладают и тогда верят новостям. По инерции я сначала пытался двигаться в этом же направлении, но потом увидел, что смотреть на проблему нужно шире. Перед формулированием тезиса о том, что у людей есть критическая или не критическая позиция, нужно понять, есть ли у них вообще какая-то позиция. Или это лишь множество разрозненных идей, которые вместе никак не стыкуются. Дело не в том, что люди поддерживают или не поддерживают режим. Дело в том, что они недостаточно сильно вовлечены в политику для того, чтобы сформировать свое мнение о том, хотят они его поддержать или не хотят. Есть, конечно, отдельные личности с более консистентными политическими интерпретациями, которые могут быть более-менее уверенно настроены, но их гораздо меньше, чем дезориентированной уставшей публики. На одной фокус-группе женщина сказала: «Я вот на это все смотрю, но не могу это до конца принять. Потому что то, что я вижу, — это верхушка айсберга. А кто? Что? Международные отношения, экономика, политика — это все там, внизу. И это нам недоступно. И об этом нет смысла даже говорить». Или пример из интервью с телезрителем: когда я попросил человека выделить какие-то главные проблемы России с его точки зрения, он ответил очень поэтично: «Главная проблема России в том, что проблем столько много, а информация такая противоречивая, что невозможно выделить главную проблему». Таким образом, первый сюжет, который мне интересен, связан с личным вовлечением, с наличием стимула разобраться и сформировать мнение.

Поскольку авторитарные режимы обычно демобилизуют граждан и ограничивают политическое участие, то можно объяснить это противоречие тем, что люди просто не вовлечены в политику

Я смотрю на этот феномен в психологической перспективе: мне кажется, что она объясняет противоречивость данных в исследованиях. Поскольку авторитарные режимы обычно демобилизуют граждан и ограничивают политическое участие, то можно использовать аппарат политической психологии и коммуникации и объяснить это противоречие тем, что люди просто не вовлечены в политику. Соответственно, если у них нет политического интереса и консистентных схем для мышления о политике, то для интерпретации и формирования собственного мнения о новостях и политике они будут опираться на любой доступный опыт, который оказался «на поверхности сознания», — эпизоды из собственной жизни, то, что они слышали от друзей, клише и народную мудрость, элементы предыдущих новостей, которые почему-то запомнились, и так далее. В итоге мнения оказываются очень противоречивыми: в зависимости от ситуации человек может вспомнить нарративы Кремля из предыдущих новостей и согласиться с интерпретацией политической ситуации, а может обратиться к собственному негативному опыту столкновения с государством и, наоборот, интерпретировать изображение политической ситуации в новостях критически. Какой-то интерес к политике у людей есть всегда, но рациональных стимулов для того, чтобы усваивать политическую информацию, анализировать ее и читать дополнительные источники, у них нет. Этот факт может показаться контринтуитивным после конфликта вокруг Крыма, когда многие эксперты и исследователи стали говорить о подъеме патриотической эйфории, но даже такое сильное эмоциональное вовлечение было достаточно поверхностным. Его недостаточно для того, чтобы заложить долговременный интерес к политике и заставить людей постоянно вкладывать усилия в поиск и потребление политической информации. Это сложно доказать, работая с

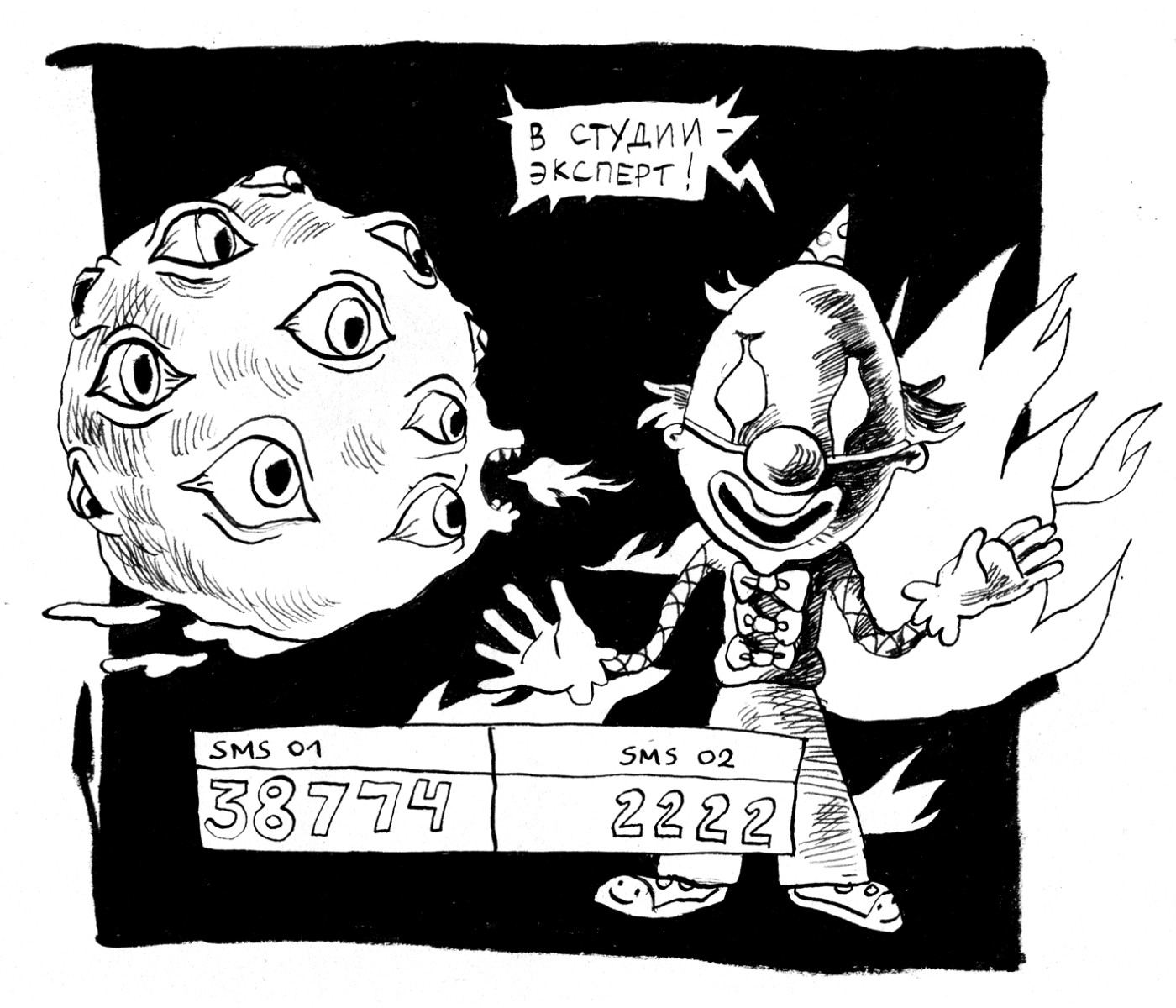

Второй аспект, который мне интересен, касается эвристик и когнитивных инструментов, которые политическая среда дает людям для анализа и осмысления информации. Исследования показывают, что люди всегда опираются на упрощенные логические правила, или эвристики, для анализа сложной политической информации. Например, живя в конкурентной политической среде, даже если человек не вовлечен в нее, он может на основе политической аффилиации источника сделать выводы о достоверности новостей, предположить наличие и характер предвзятости и так далее. Человек может догадываться, что у либеральных каналов либеральная повестка, и они более позитивно относятся к государственным затратам на социальные проекты, а у консервативных источников — консервативная, они позитивно относятся к праву на ношение оружия.

Мое исследование, основанное на работе с

Это еще одно объяснение противоречивости мнений, к которому я прихожу: человек может заявлять, что никогда не поверит ни одному сюжету в новостях, но верит отдельным сюжетам на основе эвристик, которые он применил, и наоборот — говорить о том, что он верит Первому каналу, но потом ставить под вопрос достоверность каждого второго сюжета. Когда у людей в России спрашивают, доверяют ли они новостям, в большинстве случаев они отвечают: «Нет, новости врут, им доверять нельзя». На самом деле это защитная реакция, потому что в каждой политической эпохе в истории нашей страны медиа манипулировали людьми. Советский Союз был тоталитарным государством, в 1990-е медиаканалы использовались как инструменты борьбы внутри элит, путинский режим полностью консолидировал власть и формирует повестку. Это часть народной мудрости: новостям верить нельзя. Допустить обратное — значит признать собственную интеллектуальную несостоятельность. На самом деле это работает не так: люди верят разным источникам в зависимости от разных факторов, а в ответ на прямые вопросы часто рассказывают о том, как они себя видят, а не о том, что реально делают. Поэтому исследовать доверие к медиа в целом, обращаясь к мнениям людей, особенно в России, — немного странно. Здесь нужно смотреть на эвристики, которые в конкретных ситуациях используются для получения выводов о достоверности или недостоверности.

Filter bubbles появляются не там, где мы их искали, а там, где государство искусственно контролирует много разных СМИ

Кроме того, я анализирую процесс восприятия новостей в контексте почти полной цифровизации всего мира. В 2020 году невозможно рассматривать только то, как люди воспринимают новости по телевизору. У информационного поля появился дополнительный аспект: влияние телевизора опосредовано влиянием цифровых медиа, и наоборот. То, как люди комбинируют социальные сети, новостные агрегаторы, онлайн-источники с телевизором, — отдельный вопрос. В последние 20 лет появился и начал активно использоваться термин «filter bubbles». Filter bubbles — это информационные пузыри, которые образуются вокруг человека

Для моего исследования важно понятие новостного репертуара, обозначающее набор источников, к которым человек обращается в повседневной жизни. Есть люди, которые смотрят только телевизор, а интернет используют очень редко и в практических целях. Например, чтобы узнать, где ближайший магазин. Есть люди, которые смотрят телевизор и комбинируют его с цифровыми медиа — социальными сетями, YouTube и так далее. Они используют телевизор для получения новостей и развлечения, а цифровые медиа — только для развлечения. Есть и более сложные комбинации. Люди могут смотреть в основном телевизор плюс проверять новости в агрегаторах. Когда какой-то сюжет, показанный по телевидению, вызывает их интерес, они начинают гуглить. В этом случае телевизор задает рамку для интерпретации, и человек смотрит на новости в интернете именно через нее. Наконец, политизированные люди, которых совсем мало, сами ищут информацию, подписаны на разные СМИ и полагаются на соцсети. Там они насыщаются информацией, а телевидение смотрят скорее в дополнение. Причем их взгляды могут быть как оппозиционными, так и прогосударственными.

На пересечении разных медиа и формируется «пузырь», о котором я говорю. Однако связан он не только с алгоритмами, но и с тем, что государство значительно увеличило свое присутствие в

Итогом всего этого становится картина, рисующая пассивного деполитизированного телезрителя, который не то чтобы сам по себе такой, а скорее оказался в ситуации, когда польза от политической информации не оправдывает затраченных усилий, а политическая среда не предлагает полезных когнитивных инструментов для анализа информации. Человеческая психика очень гибкая. Мы приоритизируем психологическую инвестицию в информацию так же, как приоритизируем задачу в нашей повседневной жизни. Нужно ли нам это? Есть ли от этого какая-то практическая польза? В авторитарных режимах люди меньше приоритизируют политическую информацию, меньше в нее инвестируют, потому что понимают ее бессмысленность для собственной жизни. Это естественная когнитивная гибкость, адаптивная форма рациональности. То, что люди мало внимания и ресурсов инвестируют в политику, — естественное следствие устройства среды.

Метод: от фокус-групп к эксперименту

Как это обычно бывает с исследованиями, ты сперва делаешь, а потом думаешь. Когда я выбирал метод работы с

В 1940–1950-х годах исследование коммуникации начиналось со смешанных методов. Исследователь проводил фокус-группы, чтобы узнать мотивы, посмотреть, как люди практикуют просмотр телевидения. А потом на основе этих гипотез строил более репрезентативный опрос, который говорил не только об этой маленькой группе людей, но и о населении страны в целом. Начиная с конца 1960-х — начала 1970-х в политической коммуникации наступила эпоха доминирования эксперимента как метода. Ключевые работы в этой области основаны на том, что исследователь показывает новостные сюжеты нескольким группам людей и проводит психологический эксперимент. В сюжет, который показывается экспериментальной группе, включен какой-то элемент, влияние которого на восприятие интересует исследователя, а в сюжет, который показывается контрольной группе, этот элемент не включен. Далее статистически вычисляется разница в восприятии между группами и делается вывод о том, каким образом этот элемент влияет на восприятие новостей.

Процесс нашего политического мышления тоже основывается на сложной системе сигналов. Фокус-группы позволяют увидеть эту динамику и этот многослойный процесс

Эксперимент — это замечательный метод, который позволяет идентифицировать каузальные связи, но он много чего не регистрирует просто за счет узости фокуса. Поэтому с конца 1980-х — начала 1990-х наблюдается тенденция к возвращению смешанных методов. Реальная ситуация с живой коммуникацией в

При этом фокус-группы позволяют схватить то, что, мне кажется, я сам чувствую при листании ленты фейсбука, во время размышлений о политике и так далее. Мы часто думаем, что люди — это контейнеры, которые носят в своей голове мнения. На самом деле это не так. Я не ношу в голове фиксированный набор мнений, особенно по вопросам, за которыми не особо слежу. Я опираюсь на разные ключи, подсказки и сигналы в медиасреде. Наша медийная картина мира гетерогенна. Кто-то говорит про новость, о которой я слышал краем уха, но не разбирался; и если я доверяю этому человеку, значит, доверяю его пересказу этих событий. В одном случае я опираюсь на то, что знаю сам, в другом — на то, что слышал от своего друга, в третьем — на то, что слышал от

Процесс конструирования мнения во многом социален. Случается, человек что-то сказал, а другой говорит: «О, я тоже так думаю!» Намеки на это мнение существовали в его голове, но он бы не подумал об этом, не получив поддержки или подтверждения со стороны. Часто человек имеет мнение, но боится его высказать. И когда другой его высказывает, то тем самым его легитимирует. Процесс нашего политического мышления тоже основывается на этой сложной системе сигналов. Часть из них социальна и связана с тем, что говорят друзья, часть зависит от медийной инфраструктуры и того, что пишут газеты и о чем рассказывают в социальных сетях. Фокус-группы позволяют увидеть эту динамику и этот сложный, гетерогенный, многослойный процесс.

В будущем я бы хотел вернуться к истокам и сделать более сложный дизайн, основанный на смешанных методах. Добавить опрос, опросный эксперимент или просто эксперимент. Протестировать гипотезы, которые у меня появились в результате проведения фокус-групп, чтобы достоверно показать, что они описывают поведение больших групп людей. Используемый мной дизайн, как и дизайн всех исследований, основанных на

Траектория: психоанализ, активизм, медиа

Я родился в Подпорожье — маленьком городе в трехстах километрах от Питера. Когда я выбирал университет, у меня еще не сложилось представления о том, чем я хотел бы заниматься. Поэтому я совершил выбор, особо не думая, и переехал. Первое образование получил техническое по специальности «турбостроение» и в рамках дипломной работы спроектировал паровую турбину для выработки электричества на плавучей атомной электростанции. Проходя обучение в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, я постепенно стал интересоваться другими вещами. Курсе на третьем столкнулся с психоаналитическим и философским сообществом, стал ходить на курсы по философии, лакановские семинары и постепенно задрейфовал в ту сторону. Потом стал работать в Музее сновидений Фрейда, поступил в Восточно-Европейский институт психоанализа на второе высшее. Под конец обучения недолго занимался практикой: принимал пациентов в кабинете и работал с детьми в Центре ранней детской социализации «Зеленый остров».

Постепенно все больше погружался в сферу лакановского психоанализа и философии, а потом в моей жизни случилась политика. Я стал общаться с более политизированными людьми, с активистами, участвовать в акциях, двигаться в сторону изучения марксизма и современной политической теории. В

Активизм — это интересно, но это достаточно маленькая группа: можно объяснить какие-то механизмы, но это никак не затрагивает большинство людей, живущих в России

В ЕУСПб вместе с единомышленниками мы основали исследовательскую группу, где я числюсь до сих пор. Она называется «Лаборатория публичной социологии» и посвящена исследованиям социальных движений и политики на постсоветском пространстве: мы, например, собрали много данных и написали книгу про Болотные протесты под названием «Политика аполитичных». Потом мне захотелось хардкорного исследования коммуникации, потому что активизм — это интересно, но это достаточно маленькая группа: можно объяснить какие-то механизмы, но это никак не затрагивает большинство людей, живущих в России. Чтобы переместиться в эту область, я занялся исследованием того, как на людей влияют медиа и телевидение. В активизме и социологии мне было уже тесно. Когда я поступил на PhD, то решил заняться медиа с точки зрения психологии и политической коммуникации. Сначала это была PhD-программа в ЕУСПб, но, когда у университета отобрали лицензию, мы с несколькими другими аспирантами перевелись в Университет Хельсинки благодаря тесному сотрудничеству между университетами и посредничеству многих замечательных коллег. Там я стал дописывать диссертацию под руководством Владимира Гельмана, Саары Ратилайнен и Дмитрия Ягодина. Кроме того, я стал работать в «Школе перспективных исследований» Тюменского государственного университета, где занимаюсь проектами, которые связаны с разными аспектами политического мышления, а также преподаю.

* * *

Максим Алюков — исследователь и преподаватель Школы перспективных исследований (Тюменский государственный университет), доктор гуманитарных наук в Хельсинском университете, а также сотрудник Лаборатории публичной социологии (Центр Независимых социологических исследований, Санкт-Петербург). Специализируется в области политической коммуникации, медиа восприятия и политического мышления.

С Максимом можно связаться в фейсбуке или по электронной почте.