Мэтт Розен. Спекулятивный аннигиляционизм

Мыслить вымирание — значит мыслить вымирание мышления. Заостряя внимание на этом парадоксальном утверждении, британский философ Мэтт Розен представляет современные археологические подходы как неспособные говорить о видовом вымирании (например, австралопитеков) вне нашей, человеческой перспективы. Говорить о вымирании для таких подходов — значит говорить о

Мы публикуем фрагмент введения книги Розена «Спекулятивный аннигиляционизм», выпущенной в России издательством Hyle Press.

Введение: Ломекви 3

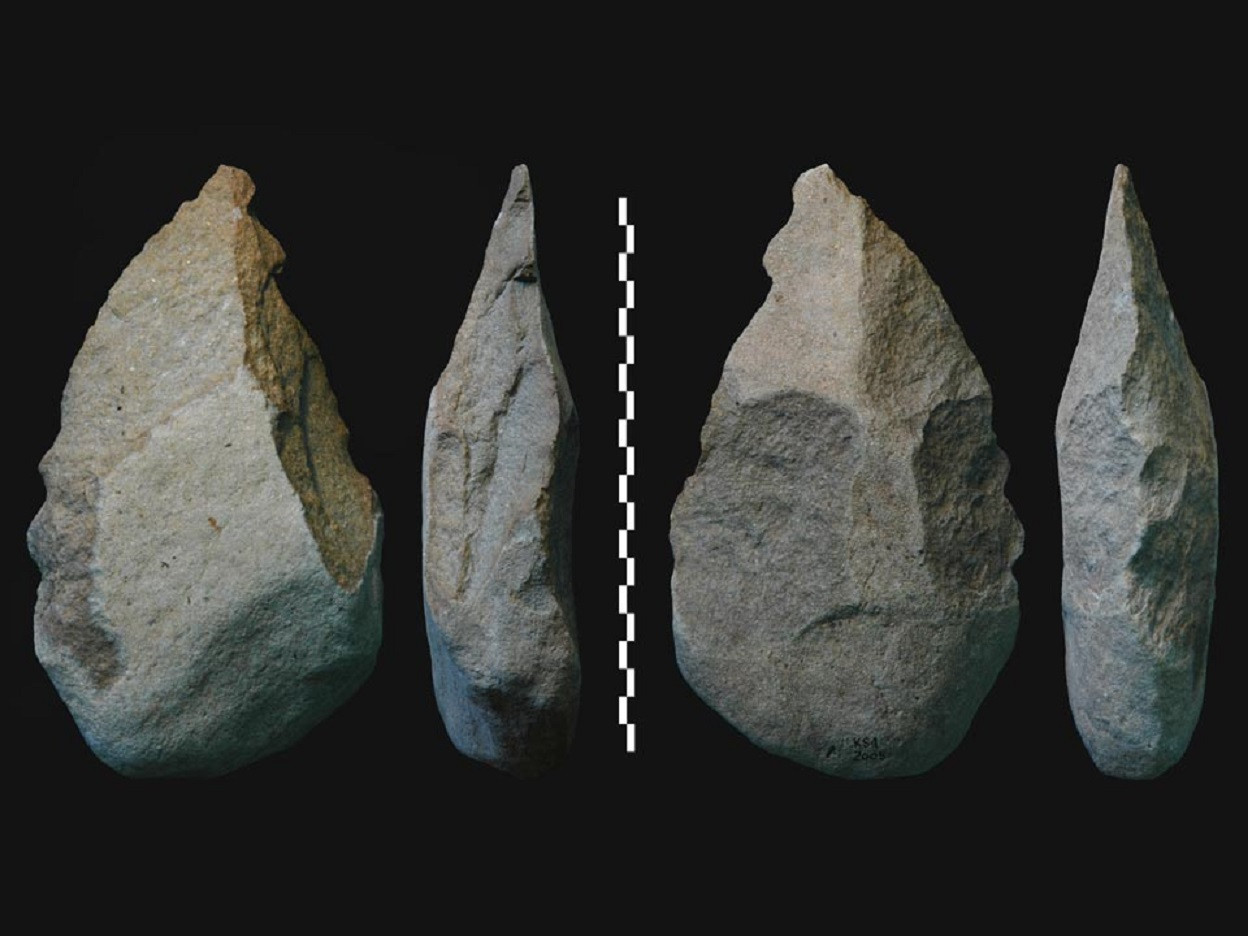

В июле 2011 года группа археологов во главе с Соней Харманд и Джейсоном Льюисом сбилась с пути возле озера Туркана в Кении, недалеко от места, где ранее были обнаружены окаменелости Kenyanthropus platyops. Этот «поворот не туда» оказался судьбоносным: команда оказалась в ранее неизведанном регионе и обнаружила артефакты, датируемые примерно 3,3 миллионами лет назад. Участок раскопок получил имя «Ломекви 3». [1]

На Ломекви 3 археологи обнаружили около 20 хорошо сохранившихся артефактов, включая отщепы, наковальни и другие инструменты. Стратиграфическое положение артефактов позволило исследователям датировать их 3,3 миллионами лет назад, то есть примерно за 500 тыс. лет до возникновения рода Homo, к которому относимся мы. Следовательно, этими артефактами пользовались представители другого рода гоминидов, возможно австралопитеки или кениантропы. В рамках этой работы мы будем называть создателей артефактов Ломекви 3 просто австралопитеками. Этот термин здесь отнесен именно к тому биологическому виду, который создал и использовал артефакты, обнаруженные на Ломекви 3.

Австралопитеки появились в Африке около 4 млн лет назад, распространялись по континенту около 2 млн лет, а затем, 2 млн лет назад, вымерли. Важно отметить, что Ломекви 3 уникально и существенно отличается от других археологических открытий: австралопитек вымер и не оставил четко различимых культурных или исторических источников. Это оставляет нас в ситуации намного большей эпистемической неопределенности по сравнению, например, с китайскими, греческими или римскими артефактами.

Глава 1. Квазиавстралопитек

1.1. Теории археологии

Обнаружение артефактов на Ломекви 3 и порожденная ими эпистемическая неопределенность создают трудности для современных теоретических подходов в археологии, особенно постпроцессуальных, культурно-исторических или постмодернистских. Каждая из этих теорий археологии производит различные антропоморфизирующие интерпретации.

Постпроцессуальная археология, хотя и многогранна, склонна подчеркивать субъективный характер археологической интерпретации. Этот подход предложен британскими археологами в 1970–1980-х годах как ответ на процессуальную археологию, которая утверждала, что применение научного метода поможет прийти к объективным выводам. С точки зрения процессуалистов, археология могла бы использовать свои свидетельства, чтобы формулировать истинные утверждения об обществах прошлого.

Исходя из этого контекста, следует понимать постпроцессуальную археологию как реакционное движение против позитивизма процессуальной археологии. Вопреки утверждениям позитивистов, археолог-постпроцессуалист Мэтью Джонсон считает, что «все археологи… признают они это открыто или нет», впадают в субъективизм, внедряя свою точку зрения в интерпретацию археологических свидетельств. [2]

Джонсон утверждает, что «мы никогда не сможем отделить теорию от данных: мы видим данные сквозь облако теории». [3] Под влиянием «методологического анархизма» Фейерабенда сторонники постпроцессуализма, такие как Джонсон, считают, что теория входит в состав свидетельств, или фактов. Сравните утверждение Джонсона с утверждением Фейерабенда: «Опыт возникает вместе с теоретическими допущениями, а не до них, и опыт без теории столь же немыслим, как и (предполагаемая) теория без опыта». [4]

По мнению Джонсона и Фейерабенда, теоретические допущения — чтобы сделать сбор данных осмысленным — вводятся еще до того, как ученый начинает «заниматься наукой». Ученый собирает данные не в вакууме; он пытается достроить или опровергнуть какую-нибудь теорию. Научные данные предполагают теорию. Этот аргумент теоретической нагруженности ставит вопрос о том, может ли наука характеризоваться четко определенной методологией: если ученые должны исходить из теоретических допущений до того, как проводят научные исследования, научная методология начинает смешиваться с методологиями областей, которые считаются ненаучными или псевдонаучными.

Многие постпроцессуалисты утверждают, что факты следует интерпретировать как материалистически, так и идеалистически. Вновь обратимся к утверждениям Джонсона: «Многие постпроцессуалисты утверждают, что мы должны в первую очередь отвергнуть оппозицию между материальным и идеальным». [5] Признавая, что общества прошлого часто интерпретировали мир материально, постпроцессуалисты не отрицают, что эти же общества придавали значимость идеологиям и религиозным традициям. Например, в связи с вопросом археологической интерпретации ландшафтов Джонсон пишет: «постпроцессуалисты любят утверждать, что разные люди всегда видят ландшафты по-разному». [6]

Постпроцессуальная археология стоит на двух основаниях: субъективизме и релятивизме. Археологические интерпретации считаются субъективными, подверженными чрезмерному влиянию предустановок археолога, осуществляющего интерпретацию. Археологические объекты (и, в частности, объекты культуры) считаются релятивными — сразу и отличными друг от друга, и несоизмеримыми друг с другом. Поскольку археолог не может избежать своей «относительной» (relational) культуры, субъективизм интерпретации считают неустранимым.

Культурно-историческая археология выдвигает на первый план индуктивное мышление и — наряду с постпроцессуальной археологией (поскольку факты в последней тоже рассматриваются как теоретически нагруженные) — несоизмеримость «материальных культур». В отличие от возникшей впоследствии процессуальной археологии, культурно-историческая использует индуктивный, а не

Культурно-историческая археология возникла в Германии и затем вошла в англоязычный мир в 1920-х годах; она продолжает влиять и на текущие дискуссии археологов. В книге «История культуры: культурно-исторический подход» Гэри С. Уэбстер пишет, что центральным моментом культурно-историче-ской археологии являются ее «утверждения, раскрывающие общие представления о природе древних культур; об их качествах; о том, как они связаны с материальными источниками; и, следовательно, о том, как археологи могут эффективно их изучать». [7] То есть культурно-историческая археология рассматривает археологическую интерпретацию как зависимую и неотделимую от исторических источников, из которых она заимствует свои идеи. Конечно, эти исторические источники, в свою очередь, неотделимы от наших собственных культурных или исторических предубеждений. Этот аргумент можно представить в виде силлогизма:

1. Археологическая интерпретация (A) зависит от исторического источника (B) или неотделима от него.

2. Исторический источник (B) зависит от наших культурных предубеждений © или неотделим от них.

3. Археологическая интерпретация (A) зависит от наших культурных предубеждений © или неотделима от них.

Заключение (3) основано на посылках (1) и (2). Одна из целей на-шего проекта состоит в том, чтобы проблематизировать посылку (1) и, следовательно, заключение, предположив, что археологическая интерпретация может включать спекуляции о вымирании (мыслить вымирание мышления) и, следовательно, может быть отделена от исторических источников.

Постмодернистская археология, которая следует из постмодернистской антропологии, подчеркивает значимость убеждений и точек зрения, используя культурно-релятивистские установки в рамках своих методов исследования. Она зародилась в 1960-х годах. Прежде всего на основе общекультурного постмодернистского движения и, в частности, парадигмального подхода Куна к науке, а также книги «Против метода», tour de force [проявления большой силы; ловкого трюка — фр.] Фейерабенда.

Постмодернистская археология пытается придать легитимность точкам зрения или убеждениям изучаемых культур. Клиффорд Гирц, которого многие считают основоположником постмодернистской антропологии, пишет: «…антропологические работы представляют собой интерпретации, причем интерпретации второго и третьего порядка». [8] И вновь сравним с Фейерабендом: «В мои намерения вовсе не входит замена одного множества общих правил другим; скорее я хочу убедить читателя в том, что всякая методология — даже наиболее очевидная — имеет свои пределы». [9]

Каждой из этих археологий присущи глубокий скептицизм в отношении «научных утверждений» и тенденция к антропоморфизму. Какой-нибудь методологический, культурный, лингвистический и исторический режим восприятия оказывается неизбежным, и, таким образом, разговор о вымершем виде требует от нас признания того, что мы не можем избежать нашего режима восприятия. Эти теоретические подходы склонны проблематизировать свидетельства существования человеческих цивилизаций, считая эти интерпретации субъективными, а рассматриваемые культуры/народы — релятивными. Интерпретация археологических свидетельств, оставленных вымершими видами, оказывается еще более проблематичной.

Для этих программ вопрос о том, каково быть австралопитеком, создавшим или использовавшим эти артефакты, либо непонятен, либо некорректно поставлен. Этот вопрос предполагает, что мы можем иметь незамутненную теорией информацию об австралопитеках (вопреки постпроцессуальной археологии); что мы можем делать выводы, не опираясь на исторические источники (вопреки культурно-исторической археологии); и что (вопреки постмодернистской археологии) мы можем выйти за рамки интерпретаций, которые привязаны к культуре, о которой мы ничего не можем знать.

С точки зрения археолога-постпроцессуалиста, наши теоретические установки окажутся чужеродными по отношению к другим народам, не говоря уже об австралопитеках. В случае археологических интерпретаций, касающихся людей, наш безальтернативный режим восприятия хоть и бросается в глаза, но с ним зачастую можно адекватно работать, обращаясь к мнениям и точкам зрения нынешних потомков этих людей или путем уточнения и отбрасывания предпосылок, вводимых археологом в зависимости от контекста. В случае археологических интерпретаций, касающихся австралопитеков, наш безальтернативный режим восприятия ослепительно вопиющ. Мы имеем дело не просто с другой культурой или историческим контекстом, но с другим биологическим видом и родом. Учесть мнения современных австралопитеков по понятным причинам невозможно, а отказ от некоторых предпосылок позволяет выйти только из культурного, но не видового контекста.

Вместо того чтобы вопрошать, каково было бы быть австралопитеком, создавшим или использовавшим эти артефакты, мы вынуждены задаться вопросом о том, как человек (человек нашего времени, нашей культуры, вооруженный нашим научным методом и т. д.) может вообразить, каково быть австралопитеком, создавшим или использовавшим эти артефакты. Это два очень разных вопроса.

Первый — о феноменальном опыте австралопитека по отношению к созданию или использованию артефактов, а второй — о феноменальном опыте археолога, воображающего австралопитека в контекстуальных (а именно: человеческих, культурных, лингвистических) терминах, которые неизбежны и безальтернативны. Первый вопрос требует истины, тогда как второй — интерпретации.

Второй вопрос можно рассматривать как по существу ницшеанский. В «Воли к власти» Ницше пишет: «Нет, вот фактов-то и не бывает, есть лишь интерпретации». [10] Эта точка зрения вытекает из нигилизма Ницше, в рамках которого эстетические предпочтения занимают место истины. В своей книге «Освобожденное ничто» Рэй Брасье обсуждает эту точку зрения: «Ницше считает, что нигилизм достигает своего апогея в решающий момент, когда истина, до сих пор высшая ценность, обращается против самой себя — ведь сама „истинность“ ставит под вопрос ценность „истины“, тем самым подрывая все известные и мыслимые ценности…». [11] В связи с этой позицией я подробно процитирую Брасье:

Как и Ницше, я думаю, что нигилизм является следствием «воли к истине». Но в отличие от Ницше, я не считаю, что нигилизм доходит до предела, заявляя то, что истины нет. Ницше смешал истину со смыслом (meaning) и пришел к выводу, что, раз последний всегда изобретается человеком, первая является не чем иным, как вопросом конвенции. Однако, когда истина отброшена, остается только различие между наделяющими властью и лишающими власти вымыслами, а «жизнь» становится фундаментальным источником власти и окончательным арбитром различия между жизнеутверждающими и жизнеотрицающими вымыслами. Поскольку устранение истины подрывает необходимость освобождения от иллюзий, это, в конечном итоге, легитимирует создание новых вымыслов, единственное требование к которым состоит в том, чтобы они оказались «жизнеутверждающими». Я считаю себя нигилистом как раз потому, что отвергаю это ницшеанское решение и продолжаю верить в различие между истиной и ложью, реальностью и кажимостью. Иными словами, я нигилист как раз потому, что все еще верю в истину, в отличие от тех, кто побеждает нигилизм, жертвуя истиной. [12]

Несмотря на то, что наш научный взгляд на мир предполагает нигилизм, который объявляет сказки о смысле фикцией, а предназначение — старомодным мифом, истина может остаться нетронутой. Решение Ницше — только одно из решений, и его предполагают многие современные теории археологии, но это ни в коем случае не единственно возможное решение.

Вопрос о том, каково было бы для человека (нашего времени, нашей культуры, с нашим научным методом и т. д.) воображать себя австралопитеком, создавшим или использовавшим артефакты, обнаруженные на Ломекви 3, привязывает бытие к мышлению и реальное — к феноменальному. Так называемый «корреляционизм», критикуемый Мейясу в «После конечности», действует именно так. Мейясу определяет корреляционизм как «идею, согласно которой мы можем иметь доступ только к корреляции между мышлением и бытием, но никогда к

1. Вещи согласовываются с ментальным, а не наоборот. Для Канта ментальное не только интерпретирует или осмысляет реальное, но и актуализирует себя в нем, придавая ему структуру.

2. Реальное (отдельное от нас) находится за непреодолимой эпистемической стеной. Мы можем знать только реальное в том виде, в каком оно дано нам феноменально, то есть мы можем знать только кажимость вещей. Следовательно, будет разумно исповедовать агностицизм в отношении реального.

Хотя многие философы после Канта так и не приняли его эпистемологию целиком, их философия остается разновидностью корреляционистского недуга. Витгенштейн и Деррида утверждают, что бытие и язык находятся в корреляции, то есть можно иметь доступ только к бытию как к

Мейясу формулирует основной тезис корреляционизма так: утверждение «z есть» означает «z — это коррелят „мышление-z“». Мышление-z, или z-для-меня, — единственная возможность доступа. Поэтому корреляционистские философии называют «философиями доступа». Корреляция, а не каждый ее элемент (мы-шление и бытие по отдельности) — единственное, что открыто для доступа; поскольку же здесь подразумевается человеческий доступ, такие философии по сути своей антропоцентричны. Истина становится истиной-для-нас (антропоцентрической истиной), а

Мейясу пишет: «Современные мыслители безвозвратно лишились Великого Внешнего, абсолютного Внешнего докритических мыслителей: Внешнего, не опосредованного отношением к нам, данного как безразличное к собственной данности, существующего в себе, безразлично, мыслим мы его или нет; такое Внешнее, которое мысль могла бы постигать с оправданным чувством пребывания на чужой территории — в совершенно чуждом ей месте». [14] Точно так же современные теории археологии используют корреляционистские методы интерпретации: «внешнее» всегда учреждается относительно режима восприятия, культуры или метода археолога. Истины об австралопитеках, или Ломекви 3, или вымирании должны рассматриваться как

1.2. Воскрешение австралопитека

Чтобы подступиться к вопросу о том, как археология может разъединить бытие и мышление и избежать корреляции, спросим себя: что мы делаем, когда антропоморфизируем вымерший вид? То есть, чтó мы подразумеваем, когда спрашиваем (а это и следует делать в рамках корреляционистской археологии), как человек может вообразить, каково было бы быть австралопитеком, создавшим или использовавшим эти артефакты? Как такая постановка вопроса воздействует на австралопитека?

Этот вопрос воскрешает австралопитека в качестве человека. И вновь процитируем Мейясу: «Экспериментальная наука сегодня способна производить высказывания, которые касаются событий, предшествовавших появлению и жизни, и сознания. Эти высказывания состоят в датировке „объектов“ намного более древних, чем какая-либо форма земной жизни». [15] Эмпирическая наука (археология) также способна производить высказывания о вымерших видах. В случае австралопитека этот вид «предшествует появлению» человеческой жизни, мысли и сознания. Помыслить австралопитека — значит помыслить мышление до человеческой мысли. Однако корреляционизмы говорят нам, что мыслить «z» (мыслить австралопитека) означает мыслить «z в качестве коррелята того, как z является мне» (австралопитека, каким он является мне). Австралопитек не может являться мне, следовательно, единственное, что можно сделать — воскресить австралопитека как человека.

Археологи задаются вопросом о феноменальном опыте австралопитека, но вынуждены вопрошать о своем собственном феноменальном опыте (феноменальности человека) в силу самой сущности корреляции бытия с мышлением. Бытие нельзя деконтекстуализировать. Выдвижение на первый план интерпретации и предубеждений — режима восприятия археолога — с необходимостью ведет к перемещению на задний план факта, истины и свидетельств.

Имеющаяся в нашем мышлении кажимость австралопитека — это возрождение-из-вымирания, насильственное помещение вымерших австралопитеков в человеческое тело, культуру или перспективу таким образом, чтобы их можно было исследовать в человеческих терминах. Предположительная необратимость вымирания делает это воскрешение более проблематичным, чем оно могло бы быть в противном случае: например, думать о древнем египтянине, как мне кажется, значительно менее проблематично, чем думать об австралопитеке как явлении. По крайней мере есть еще люди и египтяне, и, хотя современные египтяне могут заметно отличаться от древних, это различие гораздо меньше, чем между современным археологом и австралопитеком.

Воскрешение австралопитека в качестве человека создает странного нового квазиавстралопитека, «австралопитека-для-нас», с помощью которого археолог пытается интерпретировать артефакты. Обратимся к Джонсону еще раз: «Мы никогда не сможем отделить теорию от данных: мы видим данные сквозь облако теории». [16] Квазиавстралопитек, созданный нашим антропоморфизирующим вопросом, подобен «облаку теории» Джонсона: это неустранимая призма, сквозь которую рассматривают данные. Факты (артефакты, обнаруженные на Ломекви 3) теоретически нагружены до такой степени, что они оказываются нагруженными и квазиавстралопитеком.

Эта квазиавстралопитековая нагруженность проблематична, потому что, как и кот Шредингера, квазиавстралопитек оказывается одновременно вымершими и не вымершим. Шредингер описывает свой печально известный мысленный эксперимент следующим образом:

Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеска. Некий кот заперт в стальной камере вместе со следующей адской машиной (которая должна быть защищена от прямого вмешательства кота): внутри счетчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества, столь небольшое, что в течение часа может распасться только один атом, но с такой же вероятностью может и не распасться; если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который разбивает колбочку с синильной кислотой. Если на час предоставить всю эту систему самой себе, то можно сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро распада атома не произойдет. Первый же распад атома отравил бы кота. Пси-функция системы в целом будет выражать это, смешивая в себе или размазывая живого и мертвого кота (простите за выражение) в равных долях. [17]

Для Шредингера жизнеспособность кота неопределенна: неясно, мертв кот или жив. Эта неопределенность — результат разъединения кота и наблюдателя. Для археолога, опирающегося на постмодернистские теории, австралопитек настолько же жив и мертв, как и кот Шредингера: неясно, вымер ли австралопитек и даже что значит высказывание о его вымирании. Эта неопределенность — результат соединения австралопитека с наблюдением/интерпретацией. В рамках обсуждаемых рамок археологической теории, человеческий разум не может помыслить собственное вымирание; поскольку эти рамки корреляционистские, мыслить вымирание австралопитека — значит мыслить собственное вымирание, то есть вымирание человеческого мышления. Таким образом, у данных рамок есть два несовместимых свойства:

1. Бытие неотделимо от мышления. Следовательно, мышление не может мыслить бытие без мышления (вымирание мышления).

2. Мыслить вымирание австралопитека — значит мыслить вымирание австралопитека, воскрешенного в виде человека (то есть это значит мыслить вымирание человечества). Мыслить вымирание человечества — значит мыслить вымирание мышления.

Согласно положению 1, мышление не может мыслить вымирание мышления. Согласно положению 2, чтобы помыслить вымирание австралопитека, нужно мыслить вымирание мышления. Это противоречие приводит к выводу, что с точки зрения корреляционистских теорий археологии вымирание австралопитека немыслимо.

1.3. Эмпирическое вымирание

Вымирание австралопитека — эмпирический факт, в котором мы можем быть уверены. Категоричность такого утверждения вызывает у меня опасения — ведь нет ничего невозможного в том, что какой-нибудь австралопитек жив и блуждает по планете в поисках себе подобных, — и

Однако наши вопросы возродили австралопитека как человека. Вымирание человечества — не эмпирический или наблюдаемый факт; его довольно сложно вообразить всесторонне и детально. И в той мере, в какой австралопитек мыслится как человек или в человеческом режиме восприятия, он не вымер.

Для анализа артефактов необходимо помыслить вымирание австралопитека. В противном случае утверждение, что австралопитек использовал эти артефакты до вымирания, немыслимо. Предположим, что артефакты, обнаруженные на Ломекви 3, помогут понять, как вымерли австралопитеки; можно ли в этом случае утверждать, что артефакты сообщают нам нечто о невообразимом и немыслимом потенциальном вымирании австралопитека?

Первый выход — помыслить наше вымирание как эмпирический факт — кажется несостоятельным. Археолог, задающийся вопросом о том, каково быть человеком, представляющим, каково быть австралопитеком, создавшим или использовавшим артефакты, обнаруженные на Ломекви 3, является индивидом, который вряд ли получит опыт вымирания человечества.

Хайдеггер считал, что смерть не может быть познана на опыте, потому что это «наиболее своя, безотносительная и

1. Смерть — это «наиболее своя бытийная способность» (das eigenste Seinkönnen). Смерть — то, что делает Dasein индивидуальным и неповторимым. Точно так же вымирание вида, сам факт вымирания, часто оказывается определяющим для вида (достаточно вспомнить дронта и динозавров).

2. Смерть «безотносительна» (unbezüglich). То есть смерть нашего Dasein не может быть понята через смерть любого другого Dasein: никто не может умереть за нас и мы не можем узнать, какова наша смерть, узнав, какова смерть для кого-то другого. Вымирание человека нельзя понять через вымирание других видов (и у нас есть множество свежих примеров на выбор). Знание того, как вымерли дронты, мало что говорит нам о том, как вымрем мы.

3. Смерть «не-обходима» (unüberholbar). Смерть непохожа на другие завершения или «исчерпания» какого-либо иного рода. Смерть неизбежна, но неопределенна, мы никогда не можем быть уверены, как и когда она случится. Это состояние возможности (и неизбежности), которое есть невозможное для Dasein состояние. Вымирание тоже не похоже на другие завершения. Оно неизбежно, но глубоко неопределенно: мы не можем знать, когда это произойдет или как это произойдет, и мы лишь с большим трудом и очень смутно представляем, как это может быть. Единственное, что мы с уверенностью скажем относительно своего вымирания, — оно должно произойти: механизмы, которые приведут к невозможности существования жизни во Вселенной, уже приведены в действие и это только вопрос времени (подробности см. в 2.3).

Вымирание делает вид отличимым и индивидуальным (наиболее своя бытийная способность), не допускает межвидовое эпистемическое соотнесение (безотносительность) и является неопределенным, но неизбежным (не-обходимость). Эти три условия противоречат эмпирической концепции вымирания человечества. Следовательно, первый выход оказывается несостоятельным. Таким образом, мы остаемся со следующим «научным» утверждением: австралопитек-для-нас, который создал или использовал эти артефакты-для-нас, вымер для-нас. С таким же основанием мы могли бы сделать практически любое утверждение истинным-для-нас.

Рассмотрим в качестве иллюстрации, как Фейерабенд защищает легитимность практики Вуду: «Примером может служить Вуду…. Никто с ней всерьез не знаком, однако все на нее ссылаются как на образец отсталости и путаницы. Тем не менее Вуду имела прочную, хотя все еще недостаточно понятую материальную основу, и изучение ее проявлений можно использовать для обогащения или даже для пересмотра наших знаний по физиологии». [19] Легитимным для-нас можно сделать что угодно. Фейерабенд настойчиво утверждает это: «…выясняется, что существует лишь один принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на всех этапах человеческого развития, — допустимо все». [20]

«Допустимо все» — и

Примечания

[1] Harmand, Sonia, et al. “3.3-million-year-old Stone Tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya.” Nature 521 (May21, 2015): 310–315. Accessed April 6, 2018. doi:10.1038/nature14464.

[2] Johnson, Matthew. Archaeological Theory: An Introduction. Oxford: Black-well Publishers, 1999, p. 103.

[3] Ibid., p. 102.

[4] Feyerabend, Paul. Against Method. London and New York: Verso, 1988, p. 151 (рус. пер.: Фейерабенд П. Против метода : Очерк анархистской теории познания / пер. с англ. А.Л. Никифирова. М. : АСТ : Храни-тель, 2007. С. 168.).

[5] Johnson, Matthew. Archaeological Theory, p. 102.

[6] Ibid., p. 102.

[7] Webster, Gary S., R.A. Bentley, H. D. G Maschner and C. Chippindale, eds. “Culture history: a culture-historical approach.” Handbook of Archaeological Theories. AltaMira Press, 2008, p. 12.

[8] Geertz, Clifford. The Interpretations of Cultures. New York: Basic Books, Inc, 1973, p. 15 (рус. пер.: Гирц К. Интерпретация культур / пер. с англ. О.В. Барсуковой, А.А. Борзунова, Г.М. Дашевского и др. М. : РОССПЭН, 2004, С. 23).

[9] Feyerabend, Paul. Against Method, p.32 (рус. пер.: Фейерабенд П. Против метода. С. 52).

[10] Nietzsche, Friedrich. 1901(1968). The Will to Power. New York: Vintage Books, p. 267 (рус. пер.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей : Черновики и наброски из наследия Фридриха Ницше 1883–1888 годов / в ред. Элизабет Фёрстер-Ницше и Петера Гаста ; пер. с нем. В. Бакусев и др. М. : Культурная революция, 2016. С. 332).

[11] Brassier, Ray. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007, p. 206.

[12] Brassier, Ray, and Marcin Rychter. “I Am a Nihilist Because I Still Believe in Truth.” Kronos (March), 2011. Курсив мой.

[13] Meillassoux, Quentin. After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency. Translated by Ray Brassier. London: Bloomsbury Academic, 2017, p. 5 (рус. пер.: Мейясу К. После конечности : Эссе о необходимости контингентности / пер. Л. Медведевой. Екб. : Кабинетный ученый, 2015. С. 11).

[14] Ibid., p. 7 (рус. пер.: Там же. С. 14–15).

[15] Ibid., p. 9 (рус. пер.: Там же. С. 18).

[16] Johnson, Matthew. Archaeological Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers, 1999, p. 102.

[17] Schrodinger, Erwin. “Die gegenwartige Situation in der Quantenmechanik (The present situation in quantum mechanics).” Naturwissenschaften. 23 (48), pp. 807–812 (рус. пер. цит. по: Предисловие // Шрёдингер Э. Квантовый кот вселенной. М. : Алгоритм, 2017. С. 8–9).

[18] Heidegger, Martin. Being and Time. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1962, p. 255 (рус. пер.: Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М. : Ad Marginem, 1997. С. 255).

[19] Feyerabend, Paul. Against Method, p.50 (рус. пер.: Фейерабенд П. Против метода. С. 65–66; пер. изм.).

[20] Ibid., pp. 27–28 (рус. пер.: Там же. С. 47).