Катрин Малабу. Жизнь одна: сопротивление биологическое, сопротивление политическое

Вышел новый номер философско-теоретического журнала «Синий диван» под редакций Елены Петровской, посвященный нейросетям. Как говорят, они функционируют по принципу работы человеческого мозга, при этом до конца не известно, как именно работает мозг и происходит их самообучение. Это важный момент в истории, и для объяснения происходящего требуются новые инструменты и новые подходы в науке и философии — им и посвящен выпуск.

Мы публикуем один из центральных текстов номера — статью французского философа-деконструктивиста Катрин Малабу в переводе Алексея Гараджи. В этом манифесте ученица Деррида пытается обозначить философский горизонт, задаваемый новыми открытиями в естественных науках, и описывает, как выявляемые ими возможности воспроизводства жизни (эпигенетика и клонирование) заставляют пересмотреть статус «биологического» в современной гуманитаристике.

Этот и архивные номера журнала можно приобрести на ярмарке Non/fiction на стенде издательства «Три квадрата» в зоне «Независимого альянса».

Может ли сопротивление тому, что сегодня принято называть «биовластью» — подразумевая под этим контроль, регуляцию, эксплуатацию и инструментализацию живого, — исходить из возможностей, заложенных в структуре самого живого как такового, а не из надстроенных над ним философских понятий; может ли быть биологическое сопротивление биополитике; может ли «био-» рассматриваться как сложная и внутренне противоречивая инстанция, отсылающая, с одной стороны, к идеологическому носителю современной суверенности, а с другой — к

Что это значит? По факту наша эпоха увидела окончательное стирание грани между политическим субъектом и субъектом живым — грани, которая веками полагалась незыблемой. Фуко мастерски продемонстрировал стирание этой грани, которым маркируется рождение биополитики и вырабатывается характерный признак современной суверенности. Он пишет: «На протяжении тысячелетий человек оставался тем, чем он был когда-то для Аристотеля: животным, которое не просто живое, но и способно к политическому существованию; современный человек — это животное, в политическом пространстве которого его жизнь как живого существа стоит под вопросом» [1]. Эти известные положения характеризуют биовласть как диспозитив внедрения жизни «в политические механизмы». С порога современности власть осуществляется над «процессами жизни» и берется их «контролировать и модифицировать» [2].

Агамбен в «Homo Sacer» развивает анализ этой зоны неразличения между биологической жизнью и жизнью политической, которая определяет отныне пространство общества. Живое существо окончательно вступило в политику. Однако нельзя не заметить, что «вступление» это одностороннее, не диалектическое, без оборачивания. «Двойной перекрестный процесс политизации жизни и биополитизации политики» [3] протекает без напряжения, поскольку биологическое лишено права на ответ и, кажется, попросту отливается в готовую форму власти. Все происходит так, как если бы биология с самого своего рождения в XVIII веке готовилась к своей политической инвеституре, потакая власти переходящих категорий. На самом деле все «биологические понятия», согласно Фуко, имеют «объемлющий и переносимый характер» [4], в силу чего они превосходят свое техническое значение и принимают нормативный смысл. Ведь превращение биологических понятий в политические имеет только один смысл, а именно контроля и регулирования индивидов как популяций. Можно считать установленным, что биополитического сопротивления биополитике быть не может.

Радикализуя данную точку зрения, Джорджо Агамбен не боится заметить, что нацизму не потребовалось даже адаптировать генетические понятия для своих целей: в

Такой угол зрения выявляет в биологии все то, что не имеет отношения ни к дрессировке тел, ни к регулированию поведений, но раскрывает кладезь возможностей, заложенных в живом как таковом. Это то измерение, о котором свидетельствуют сегодняшние революционные открытия в молекулярной биологии и цитологии. Открытия эти, остающиеся по большей части без внимания со стороны философов, как раз и способны по-новому поставить политический вопрос. Продемонстрировать это можно, отталкиваясь от двух центральных категорий. Одна — это категория эпигенетики. Вторая — клонирования в двух его операционных применениях: бесполого воспроизводства и регенерации, или самовосстановления.

Мы, конечно, осознаем, что имеем здесь дело со взрывоопасными идеями, чаще всего выступающими в качестве приоритетных орудий современной биополитики и ее производных одновременно в промышленности, научной биологии и евгенике. И однако мы утверждаем, что категории эти позволяют вновь поставить под вопрос предубеждение философии против биологии.

Каково же это предубеждение? Современная философия удерживает знамя никак не критикуемого и не деконструируемого превосходства символической жизни над жизнью биологической. Символическая жизнь — это та, что превосходит жизнь биологическую и придает ей смысл. Так обозначают жизнь духовную, жизнь «произведения искусства», жизнь как заботу о себе и моделирование бытия, которая отрывает наше присутствие в мире от его единственного природного и темного измерения.

Понятия тела у Фуко и голой жизни у Агамбена свидетельствуют об этом не ставящемся под вопрос удвоении понятия жизни. Они парадоксальным образом исключают биологическое измерение, полагаемое их сердцевиной, — каковое становится в силу этого их немыслимым остатком.

Обратим еще раз внимание на следующую фразу из «Истории сексуальности»: «Современный человек — это животное, в политическом пространстве которого его жизнь как живого существа стоит под вопросом». Вскоре Фуко отождествляет «жизнь живого существа» с телом и продолжает: «Цель настоящего исследования — <…> показать, каким образом диспозитивы власти сочленяются непосредственно с телом» [7]. Тело имеет значение соединительной черты, связывающей «анатомическое, биологическое, функциональное» [8] и выступает наименьшим общим знаменателем для различных определений, которые призваны квалифицировать «особенность живого»: «сам факт жизни» [9], «принадлежность к живому виду в живом мире» [10]; наличие условий существования, вероятностей жизни; здоровье, индивидуальное и коллективное. Вскоре становится понятно, что тело на деле есть: 1) целокупность и часть некоторого списка, где биологическое определяется достаточно неоднозначно: «тело, физиологические функции и процессы, ощущения, удовольствия» [11], или еще: «органы, соматические локации, анатомо-физиологические функции и системы, ощущения, удовольствия» [12]; 2) что оно и сводимо, и несводимо к биологическому. Биологическое, по его словам, есть «все самое материальное, самое живое» [13] в телах. Как это следует понимать? Что в теле есть что-то более и

Та же проблема с «голой жизнью», которую Агамбен заимствует у Беньямина (bloss Leben) и которую он возводит в центральную категорию своего анализа биополитики. Во многих отношениях голая жизнь, по-видимому, совпадает с биологической жизнью. Термин «голая жизнь» отсылает к «простому факту жизни», обозначает «естественную жизнь» (для которой нет ни добра, ни зла, но только «приятное и болезненное» [14]), «биологическую жизнь как таковую» [15]. Часто она квалифицируется как «чистая» [16] или «простая»: «простое живое тело», послушное тело («власть проникает в тело субъектов» [17]). Но и тут мы обнаруживаем ту же размытость: «Голая жизнь, — пишет Агамбен, — присутствует в биологическом теле каждого живого существа» [18]. Значит, и тут, в биологическом теле, есть место для чего-то иного, чем голая жизнь. В чем тогда состоит то, что в теле не является голой жизнью? Точнее, оказывается, что голая жизнь есть то, что присутствует в биологическом теле, не будучи к нему сводимо, — его символ.

Заметим, что биологи тут нам ничем не помогают. Никто из них не посчитал полезным ответить философам и развенчать приравнивание биологии к биологизму. Кажется немыслимым, чтобы они не знали Фуко, никогда не сталкивались с выражением «биополитика»… Уперевшись в два полюса этики и эволюционизма, они даже не думают о том, каким образом наука о живом могла и должна бы отныне подрывать отождествление биологической детерминации и политической нормализации. Этического щита, которым сегодня прикрывается биологический дискурс, недостаточно для отмежевания пространства теоретического сопротивления обвинениям в сообщничестве между наукой о живом, капитализмом и технологической манипуляцией жизнью.

Итак, чтобы установить, наконец, основания дискуссии, следует, воспользовавшись выражением Кангильема, испросить у современной биологии «разрешение» вывести на чистую воду ее «фундаментальные понятия» [19].

Эпигенетика и клонирование — вот эти понятия, связанные массой сложных отношений, которые определяют живое как средоточие разнообразных взаимодействий.

В первом случае (эпигенетика) взаимодействия имеют место между двумя системами передачи наследственной информации — как на уровне индивидуального развития (онтогенез), так и на уровне сохранения характеристик вида (филогенез). Во втором случае (клонирование) взаимодействия происходят между двумя режимами воспроизводства, размножения и перенесения ядра. Каждый из этих двух случаев показывает живое как некую открытую структуру, где пересекаются множественные режимы передачи памяти и наследия.

«Самое живое и материальное в телах» нужно рассматривать как пространство игры, формативную и трансформативную динамику органического тождества, действующую внутри самой экономики живого, а не вне ее. Открытый зазор между живым и им самим в силу двойственного интерфейса между режимами передачи и режимами воспроизводства есть разрыв, относящийся к памяти и парадоксальный постольку, поскольку он выявляет теперь уже фундаментальную переменчивость между необратимостью и обратимостью различия.

Эпигенетика позволяет, во-первых, поставить под вопрос определение живого как набора функций; во-вторых, она позволяет поставить под вопрос определение живого как программы; наконец, в-третьих, она размывает разделительную линию между фактом жизни и разработкой способа бытия. Термин «эпигенетика» происходит от имени «эпигенез» (от греческого epi, «сверх, рядом», и genesis, «порождение»: epigenesis тогда буквально означает «сверх- или рядом-порождение»), созданного в XVII столетии для обозначения биологической теории, которая утверждает, что эмбрион развивается за счет последовательной дифференциации органов, и таким образом противостоит преформизму. Последний, напротив, исходит из того, что живой организм заранее целиком сформирован в зародыше, как в миниатюре.

И современная «эпигенетика» наследует что-то от «эпигенеза», коль скоро она является наукой, имеющей своим предметом определенный тип развития. Сам термин «эпигенетика» впервые использован Конрадом Уоддингтоном в 1941 году для обозначения раздела биологии, занимающегося отношениями между генами и фенотипом, или совокупностью наблюдаемых характерных признаков индивида, за которые они отвечают [20]. Эпигенетикой, таким образом, называется исследование наследственных и обратимых изменений в работе генов, происходящих без искажения данной последовательности. Начиная с 1970-х годов оно вплотную занимается совокупностью механизмов, которые контролируют генетическое выражение через транскрипцию РНК (рибонуклеиновой кислотой) и модифицируют действие генов, не меняя последовательности ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Известная главным образом своей ролью курьера, передающего генетическую информацию от ДНК к расположенным вне клеточного ядра фабрикам по производству белков, РНК все больше и больше признается ключевым актером в эпигенетической истории. Но что такое эта «эпигенетическая история»?

Речь тут прежде всего идет о важнейшем измерении онтогенетического развития. Уже Томас Морган отмечал необходимость обращения к эпигенетическим явлениям для понимания индивидуального развития. Он задается вопросом: «Если характерные признаки индивида определяются генами, тогда почему все клетки организма не являются идентичными?» [21] Раз каждая клетка одного и того же организма обладает одним и тем же генетическим наследием, приходится допустить наличие дифференциального выражения генов. Эпигенетические механизмы формируют это выражение, главным образом связанное с дифференциацией клеток и метилированием ДНК через РНК, что благоприятствует транскрипции кода или, напротив, ослабляет ее.

Во вторую очередь понятие эпигенетической истории отсылает к определенному типу наследственности, конкретно — к особенной модальности передачи информации от поколения к поколению, откуда важность ее филогенетического измерения. В своей работе «Эволюция в четырех измерениях» Ева Яблонка и Мэрион Лэмб, которые говорят даже об «эпигенетическом повороте» нашей эпохи, настаивают на том, что генетическая передача — не единственный способ передачи по наследству: «Идея, что одна лишь ДНК ответственна за наследственные различия между индивидами, ныне настолько прочно укоренена в сознании людей, что вытравить ее оттуда крайне сложно». Идея о том, что «информация, переданная через системы негенетической наследственности, имеет ключевое значение для понимания наследственности и эволюции», все еще не получает признания [22]. И однако, эпигенетическая наследственность сегодня никем не оспаривается.

На самом деле особенность эпигенетических изменений — это то, что они наследуемы от одного поколения клетки к другому [23], и это обстоятельство усложняет идею эволюции и раскрывает множественность ее «измерений».

Наконец, эпигенетическая история отсылает к способу зависимости изменений генного шаблона не только от внутренних и структурных факторов, как те, о которых мы только что упоминали, но еще и от средовых факторов.

Эпигенетика на самом деле также предоставляет генетическому материалу средство реагировать на эволюцию условий окружающей среды. Растения не обладают ни нервной системой, ни мозгом, однако их клетки имеют способность запоминать сезонные изменения. У животных реакции на средовые условия еще более значимы. Недавние лабораторные исследования кровнородственных мышей доказали, что изменение пищевой диеты может влиять на их потомство. Шкурка детенышей в зависимости от этого изменения может получаться бурой, желтой или пятнистой. Если самки получают во время беременности определенное питание, у их потомства в основном оказывается бурая шкурка. А большинство детенышей, появившихся на свет от подопытных животных (которые не получали никаких добавок), оказываются с желтой или пятнистой шкуркой. Итак, здесь налицо передаваемая память изменений, обязанных среде.

Как утверждает Томас Йенувейн, заведующий отделом иммунобиологии Института Макса Планка:

По всей видимости, различие между генетикой и эпигенетикой можно сравнить с различием между написанием книги и ее чтением. Как только книга написана, текст (информация, хранимая в форме генов или ДНК) останется одним и тем же во всех распространяемых для публики экземплярах. Однако каждый читатель данной конкретной книги будет формировать слегка отличную интерпретацию истории, которая вызовет у него какие-то личные эмоции и проекции по мере продвижения от главы к главе. Очень похожим образом эпигенетика обеспечивает возможность нескольких считываний одной фиксированной матрицы (генетического кода как «книги»), допуская различные интерпретации в зависимости от условий, в которых эта матрица исследуется. [24]

Живое существо не просто исполняет ту или иную программу. Если структура живого существа — точка пересечения неких данных и неких конструкций, становится трудно установить четкую границу между природной необходимостью и субъективным изобретением.

Обратимся к клонированию. Чтобы рассмотреть последнее как новую понятийную категорию, предложенную философии современной биологией, необходимо вернуться к ранее обозначенной проблеме игры между обратимостью и необратимостью различия. Игры, которая «серьезно расшатывает наши представления о необратимом характере процессов клеточной дифференциации» [25].

Ведь первые исследования в области клонирования изначально предпринимались с целью изучения механизмов клеточной дифференциации. Но вскоре вполне логично возник вопрос о возможной дедифференциации клеток. Как пишет Николь Ледуарен:

Пионерские опыты в области клонирования имели целью прояснить одну из важнейших проблем жизни: как выстраиваются многоклеточные организмы, у которых разделение труда между клетками является правилом. Очевидно, любопытство биологов подтолкнуло их к постановке вопроса о возможном всеобщем характере этого феномена. Могут ли дифференцированные клетки высших организмов (например, млекопитающих) быть перепрограммированы (как клетки земноводных) в сторону возврата к особенному и уникальному состоянию ядра яйцеклетки? [26]

Иными словами, возможно ли достичь первичного состояния клетки, а именно на эмбриональной стадии, когда клетки еще не получили специализации?

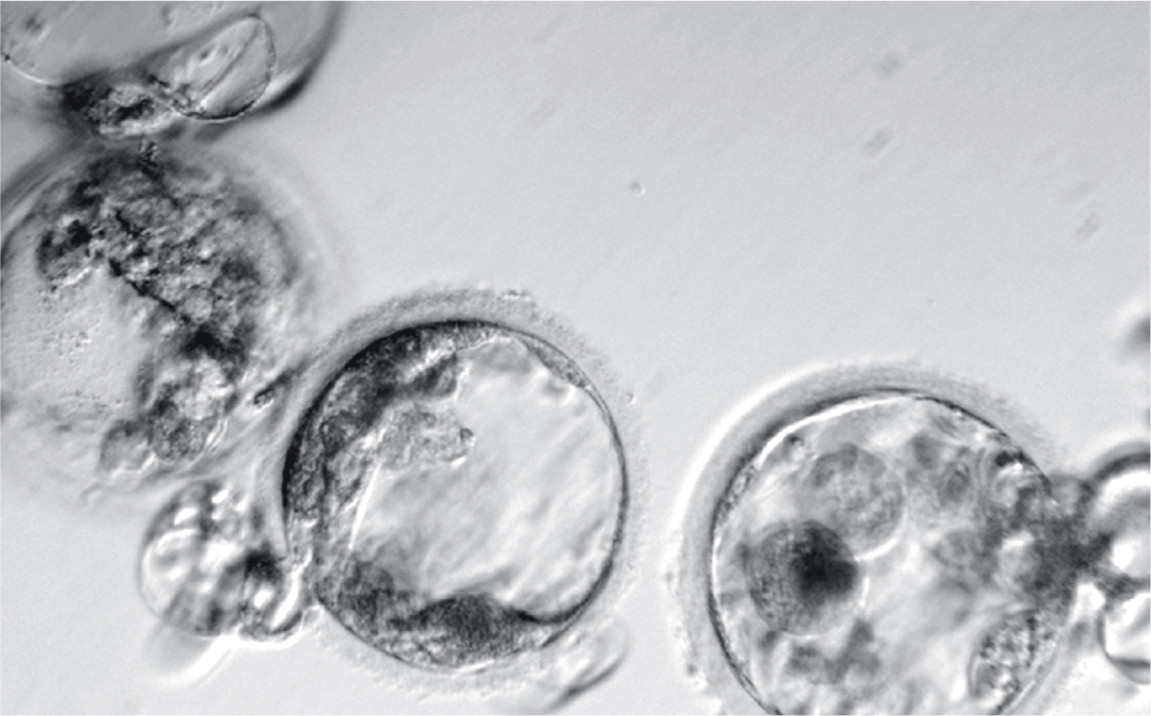

Экспериментальные методы, которые позволили бы дать ответ на этот вопрос, — продолжает автор, — в 1960-е годы еще не были доступны. Лишь позже стало возможным выращивание яйцеклетки и зародыша млекопитающего, которое раскрыло перспективы дальнейших чрезвычайно интересных исследований. Это позволило разработать биотехнологии, которые привели к протоколам искусственного оплодотворения (ВРТ: вспомогательная репродуктивная технология) человека, к производству эмбриональных стволовых клеток начиная с 1981 года, к клонированию овечки Долли в 1996-м и других видов млекопитающих позднее [27].

Попробуем несколько упорядочить этот список, выделив две биотехнологические операции, применяемые к клетке: с одной стороны, производство эмбриональных стволовых клеток, базис первого типа клонирования, называемого терапевтическим клонированием, и, с другой стороны, клонирование млекопитающих, так называемое репродуктивное клонирование. Эти две операции доказывают возможность обратимости клеточной дифференциации и, таким образом, опровергают догму, считавшуюся до сих пор окончательной.

Проблема, которую клонирование сообщает категории различия, — это не проблема копии, угрозы вечного возвращения идентичного. Клон никогда не будет точной и совершенной копией, так как «эпигенез — это мощный определяющий фактор развития <…>, поскольку речь тут идет о регуляции функционирования генов и формировании нейронных сетей. И тем более он является таким фактором в том, что касается развития единичности, чаяний и талантов каждого. Окружение, где человек живет в процессе своего становления, играет тут значительную роль» [28].

Итак, если возможность воспроизводства путем клонирования и ставит проблему различия, проблему эту не стоит искать прежде всего в области репликации. Скорее, проблемная точка, в недрах диалектического соотношения между эпигенетикой и клонированием, сводится к однонаправленному и бесповоротному характеру клеточной дифференциации, к программе и отпечатку. Иными словами, смысл проблемы — возможность возвращения к моменту до различения.

Действительно, радикальная новизна понятия живого, выработанного сегодняшней биологией, парадоксальным образом ориентирована на возвращение клеточных потенциалов, которые присутствуют у примитивных животных, а у так называемых высших, как считается, исчезли или, по крайней мере, ослаблены. Потенциалы эти — как раз и есть бесполое воспроизводство и регенерация. Они представляют собой древние формы жизни, актуализируемые передовыми техниками, каковыми являются терапевтическое и репродуктивное клонирование. Биотехнологическая инновация, таким образом, — далеко не простая инструментализация, манипуляция, искусственное увечье: она актуализирует некую память, а именно память изгладившихся в нас живых существ. Постчеловеческое есть также и дочеловеческое. Ни один философ не высказывает ничего об этом измерении возвращения природы техникой.

Возможность естественного восстановления собственного тела целиком или по частям — регенерация — млекопитающими в значительной степени по ходу эволюции была утеряна. Вот почему открытие стволовых клеток, способных восстанавливать, перестраивать или регенерировать поврежденные органы или ткани, задает взгляду двойное направление: одновременно в будущее и в прошлое. В будущее — а именно к отладке техник, пригодных для медицинского использования этих клеток. В прошлое, поскольку регенерация — это очень древнее свойство, которым обладают примитивные животные, как-то: гидра, планария, морская звезда.

Во многих отношениях передовые достижения биологии возвращают в обновленном виде прошлое, которое считалось раз и навсегда минувшим. Жан-Клод Амейсен истолковывает эту игру возвращения как игру возможностей — возможностей, которые нужно «вырвать из дремоты». Мы «могли бы попытаться омолодить и обессмертить себя при помощи наших собственных стволовых клеток, при помощи спор, дремлющих в нашем теле» [29]. Он добавляет: «Бесчисленные инновации живого создаются <…> на основе (временного) подавления большинства наших потенциалов. И богатство этих потенциалов, дремлющих в самой глубине нашего тела, несомненно, далеко превосходит все, что мы пока можем себе вообразить» [30]. Реактуализация филогенетических остатков, которые считались навеки исчезнувшими, составляет сердцевину современных биологических исследований.

Почему это возвращение возможностей, только что упомянутое нами, может составлять силу сопротивления? Сопротивления биологии биополитике? Чтобы ответить на эти вопросы, необходима разработка какого-то нового материализма, который утверждает совпадение символического и биологического. Жизнь только одна. Биологические потенциалы раскрывают новые, небывалые способы трансформации: перепрограммирование геномов без модификации генетической программы; замену тела целиком или по частям без пересадки или протезов; идею себя самого как источника воспроизводства… Эти операции осуществляют настоящую деконструкцию программы, семьи и идентичности, которая грозит сломить предполагаемое единство политического субъекта, выявить неприступный, поскольку множественный, характер его «биологической жизни». Сочленение политического дискурса с телом всегда частично, оно не может впитать всего, что структура живого способна разбить вдребезги, раскрывая новые возможности: ниспровержения порядка поколений, усложнения понятия наследования, пересмотра филиации как таковой, нового отношения к смерти и необратимости времени и отсюда — нового опыта конечности.

Примечания

[1] Foucault М. Histoire de la sexualité. T. I: La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976, p. 188.

Ibid.[2] Ibid., p. 187.

[3] Esposito R. Communauté, Immunité, Biopolitique. Repenser les termes de la politique. Tr. par B. Chamayou. Préf. de F. Neyrat. Paris: Les Prairies ordinaires, 2010, p. 156.

[4] Foucault M. Naissance de la clinique. Paris: PUF, 2009, p. 36.

[5] Agamben G. Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue. Tr. par M. Raiola. Paris: Seuil, 1997, p. 159.

[6] Esposito R. Op. cit., p. 174.

[7] Foucault М. Histoire de la sexualité. T. I, p. 200.

[8] Ibid.

[9] Ibid., p. 187.

[10] Ibid.

[11] Ibid., p. 200.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Agamben G. Op. cit., p. 11.

[15] Ibid.

[16] Ibid., p. 196.

[17] Ibid., p. 13.

[18] Ibid., p. 151.

[19] Canguilhem G. La Connaissance de la vie. Paris: Vrin, 1992, p. 83.

[20] Waddington C.H. The Basic Ideas of Biology. — In: Towards a Theoretical Biology. Ed. by C.H. Waddington. Vol. 1: Prolegomena. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968, pp. 1–32. Эпигенетика — раздел биологии, который изучает причинно-следственные отношения между генами и их продуктами, раскрывая фенотип.

[21] Morgan T.H. The Relation of Genetics to Physiology and Medicine. Нобелевская лекция, 1934. Доступна онлайн (URL: https://pdfs.semanticscholar.org/edd3/b6d3d5d742562adfb8c64c9683c8d77e801d.pdf).

[22] Jablonka E., Lamb M. Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005, p. 109.

[23] В процессе митоза и более того — захватывая несколько поколений организмов в процессе мейоза, даже если причина их уже исчезла.

[24] Jenuwein T. Definition of Epigenetics. [2006]. Электронное издание. URL: https://www.epigenesys.eu/en/learn/in-brief/196-definition-of-epigenetics

[25] Kahn A. [Цит. по: Nau J.Y.] Quand les cellules du cerveau se mettent à produire du sang. — In: Le Monde, 23 janvier 1999, p. 32 (URL: https://www.lemonde.fr/archives/article/1999/01/23/quand-les-cellules-du-cerveau-se-mettent-a-produire-du-sang_3533393_1819218.html).

[26] Le Douarin N. Les Cellules souches, porteuses d’immortalité. Paris: Odile Jacob, 2007, p. 160.

[27] Ibid.

[28] Ibid., p. 334.

[29] Ameisen J.C. La Sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice. Paris: Seuil, 1999, p. 322.

[30] Ibid., p. 323.