Катерина Кларк. Москва, четвертый Рим

В апреле в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Катерины Кларк «Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941)». В этой работе славист и профессор Йельского университета изучает, как официальные институции и советские интеллектуалы пытались утвердить репутацию СССР в качестве центра левого и антифашистского движений и превратить Москву в культурный образец нового глобального будущего. В отличие от многих исследователей, Кларк помещает развитие советской культуры в международный контекст — и на месте «железного занавеса» обнаруживается интернациональное пространство интеллектуального диалога.

Мы публикуем фрагмент главы «Имперское возвышенное», посвященный апроприации возвышенной образности советской риторикой 1930-х годов. Здесь описано, как понимание этой эстетической категории у Канта, Гегеля, Шиллера и Берка выразилось в советской культуре довоенного времени.

Существует несколько разных толкований понятия возвышенного даже в классических его версиях, предложенных Кантом, Гегелем, Шиллером, Лонгином и Эдмундом Бёрком [1], но есть и

Кроме того, возвышенное обычно ассоциируется со сценами, внушающими ощущение тревоги и опасности. Типичный перечень возвышенных пространств можно найти в описании образного репертуара признанного мастера возвышенного, художника Сальватора Розы; он включает места «уединенные, глухие и опасные: непроходимые леса, каменистые побережья со штормовыми волнами <…> тайные тропы в лощинах, ведущие к пещерам и логовам разбойников, горные хребты, иссохшие от времени или поваленные молнией деревья, раскинувшие свои кривые ветви на фоне темного неба, грозовые тучи и тусклое солнце» [3]. Такие места резко отличаются от прекрасных пейзажей, исполненных гармонии, симметрии и порядка (качеств, которые скорее ассоциируются с архитектурой). Возвышенное нарушает нормы прекрасного, но наблюдателя волнует в нем то, что Шиллер с воодушевлением, присущим «буре и натиску», превозносил как «смелый беспорядок».

<…>

Характерно, что встреча с возвышенным случается неожиданно и воспринимается нами как откровение. Самые известные образцы такого переживания предлагает поэзия Вордсворта и Байрона — например, Автобиографическая поэма Вордсворта «Прелюдия, или Взросление сознания поэта» (1805), где герой, поднявшись на гору Сноудон, видит, как луна «подобно молнии» освещает местность, открывая взору бескрайний простор грандиозного скалистого пейзажа, тянущегося до самого моря [4]. Как и в других схожих эпизодах своей поэмы [5], Вордсворт намекает здесь на некую силу, преодолевающую как природу, так и человеческие чувства. Пережитое им озарение — это не только внезапное видéние мира, до этого скрытого в тумане и мраке, но и, что еще важнее, откровение, касающееся человеческого разума и силы воображения. Творческая способность, присущая «высшим умам», позволяет им напрямую соприкоснуться с тем, что выходит за рамки реальности. (Тот же эффект мы видим в картинах Каспара Давида Фридриха, который часто направляет взгляд зрителя в безграничное пространство.)

Когда в текстах, подобных этому, зрителю неожиданно открывается панорамный вид, он переживает высшую силу или реальность, переживает трансцендентное. Многие классические теоретики возвышенного подчеркивали его связь с Абсолютом, с Богом. Так, Гегель вообще отказался от традиционного антуража возвышенного (всех этих скал и водопадов) и стал рассуждать о нем как об отношении между человеком и Богом, конечным и бесконечным. Для Гегеля возвышенное делает наглядным «само по себе бесформенное и по своей положительной сущности ничем мирским и конечным не выразимое единое божество» [6]. И несмотря на секуляризацию возвышенного некоторыми романтиками, оно сохранило свою связь с трансцендентностью и Абсолютом. Как заметил Вайскель, независимо от того, подразумевается ли при этом Бог или нет, возвышенное сопряжено с осознанием некоего могущества и «грандиозным переводом трансцендентного в натуралистический план» [7].

Классические теории возвышенного связывают его переживание не просто с головокружительным волнением, но и со страхом

В сталинской России возвышенное имело весьма функциональный характер, будучи источником повествовательных стратегий, призванных в конечном счете натурализовать сталинскую власть. Образцовым примером встречи с возвышенной фигурой, особенно в кино, служила встреча с самим Сталиным. Общим местом является сцена, в которой посетитель, явившийся к Сталину, теряет дар речи и не в состоянии вымолвить ни слова, поскольку личность вождя превосходит все мыслимые границы. Это соответствует традиции возвышенного, где Бог, как выразился Терри Иглтон, «отменяет репрезентацию и заставляет умолкнуть язык — и это, выражаясь эстетически, указывает на его возвышенный характер» [8]. В четвертом по счету музыкальном фильме Григория Александрова «Светлый путь» (1940) героиня, представленная к награде кремлевским вождем, фигурой столь высокого плана, что он даже не появляется на экране, впадает в своеобразный транс и переносится на автомобиле, летающем наподобие ковра-самолета, в сверкающий белизной мир [9].

Однако классические теории возвышенного связывают его переживание не просто с головокружительным волнением, но и со страхом. Этот момент подчеркивали Кант и особенно Бёрк. Возвышенная сила настолько превосходит границы конечного и смертного, что человека, который с нею сталкивается, охватывает чувство нависшей над ним угрозы уничтожения: «трепет», порождаемый возвышенным, может граничить с ужасом.

<…>

Вряд ли надо напоминать, что конец 1930-х годов был в СССР эпохой террора — ужаса [10] в самом буквальном смысле, эпохой, когда, в соответствии с определением возвышенного, данным Иглтоном в «Священном ужасе», «разум впал в безумие» [11]. «Страх» и «трепет» стали доминирующими эмоциями: трепет, внушаемый, с одной стороны, могуществом Сталина, а с другой — постоянной опасностью быть арестованным. люди были ошеломлены самим масштабом арестов (хотя, как подчеркивает Бёрк, для переживания подлинного возвышенного требуется определенная дистанция по отношению к страданию). Но кроме того, это была эпоха, когда в русском переводе была опубликована значительная часть «Эстетики» Гегеля — главного свода гегелевской теории возвышенного, труда, который пропагандировался в «Литературном критике» и других изданиях членами кружка Лукача [12]. В своих критических и теоретических статьях они часто ссылались на Гегеля и Шиллера, с давних пор имевших важное значение для русской мысли, а также на Белинского и других отечественных мыслителей, испытавших влияние немецкой философии [13], и даже на Канта (пусть и с критическим посылом) [14]. Сборник статей Шиллера по эстетике, опубликованный в 1935 году (он упоминался во «Введении») с большим предисловием Лукача, включает оба шиллеровских текста о возвышенном.

Можно сказать, что апроприация возвышенной образности советской риторикой конца 1930-х годов была шагом, направленным на то, чтобы привести советскую «реальность» в соответствие с эпохой террора. Эти чрезвычайные времена требовали придать фигуре Сталина и природе (реальности) гипостазированный, внушающий благоговение масштаб. Однако ужас террора и чисток следует рассматривать не как обособленный феномен, предполагающий использование возвышенных образов в качестве его компенсации, но как неотъемлемую часть доминантного режима возвышенного. Хотя чистки проводились с соблюдением бюрократического регламента — обязательными протоколами допросов, списками депортируемых лиц и т.д., — все эти будничные процедуры были вторичны по отношению к драме возвышенного с ее невероятными историями бесчестия, которым граждане могли внимать лишь со страхом и трепетом.

Риторика, связанная с врагами народа, изменилась. в начале 1930-х годов речи и газетные передовицы призывали народ избавиться от них как от «паразитов», нечистого элемента, угрожающего «городу света». А в протоколах показательных процессов «враги» уже изображались как дикие твари и бандиты, персонажи романтической приключенческой повести, или как фигуры, которые рисует фантазия при виде возвышенного пейзажа (хотя христианские образы, надо признать, тоже использовались — например, «иуда Троцкий»).

<…>

«Смелый беспорядок», который, по словам Шиллера, отличает возвышенное, не поддается классификации и определению в готовых категориях. Следовательно, хотя концепция возвышенного привлекает данные научных исследований, ей чужды такие особенности науки, как точность, строгое следование фактам и их классификация — ценности, типичные для эпохи просвещения. Высокие и властные идеи, порождаемые возвышенным, не подлежат научному анализу. Пытаясь дать определение возвышенному, многие его теоретики (Бёрк, Гегель, Шиллер и другие) говорили о силе, превосходящей границы исчислимого и утилитарного. Нечто подобное мы находим в сталинской науке с ее стремлением добиться экстраординарных результатов, идущих вразрез с прежними представлениями и расчетами, а то и с общепризнанными законами природы.

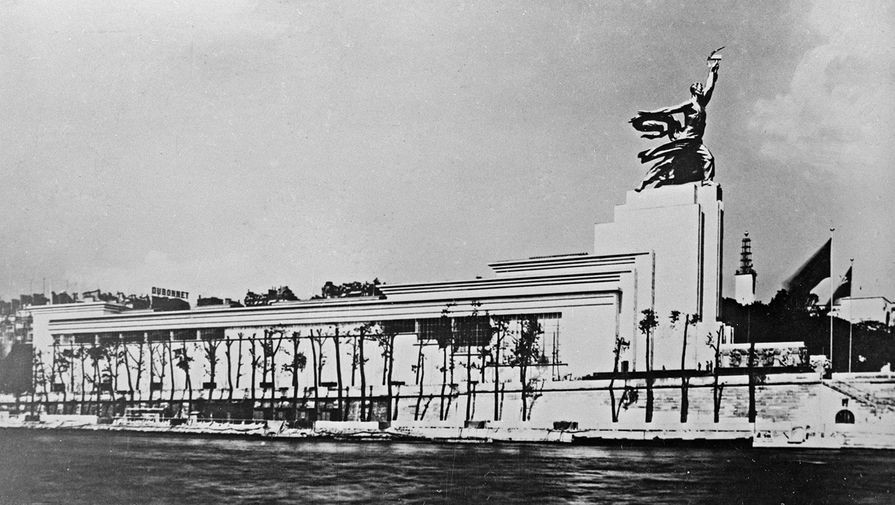

Одним из примеров служат сталинские героические ученые, работавшие в сельском хозяйстве. Об одном из них, Иване Мичурине, был снят документальный фильм «Преобразователь природы», отобранный для показа в советском павильоне на парижской выставке — том самом, который венчала скульптура Мухиной. Этот фильм изображает Мичурина как человека, «посвятившего более 60 лет своей жизни реконструкции природы» [15]. Это «преобразование» и отрицание генетического детерминизма были подхвачены Трофимом Лысенко: «Правда» в 1938 году с гордостью заявила, что достижения этого ученого в сфере сельского хозяйства не могли бы вообразить даже авторы фантастических романов [16].

Сталинская культура изображает героев, совершающих научные подвиги, как бы буквализируя возвышенную модель «самодержавного» субъекта, деяния которого не укладываются в рамки упорядоченных и взаимосвязанных конвенций и который тем самым «возвышается» до более высокого уровня человеческого бытия.

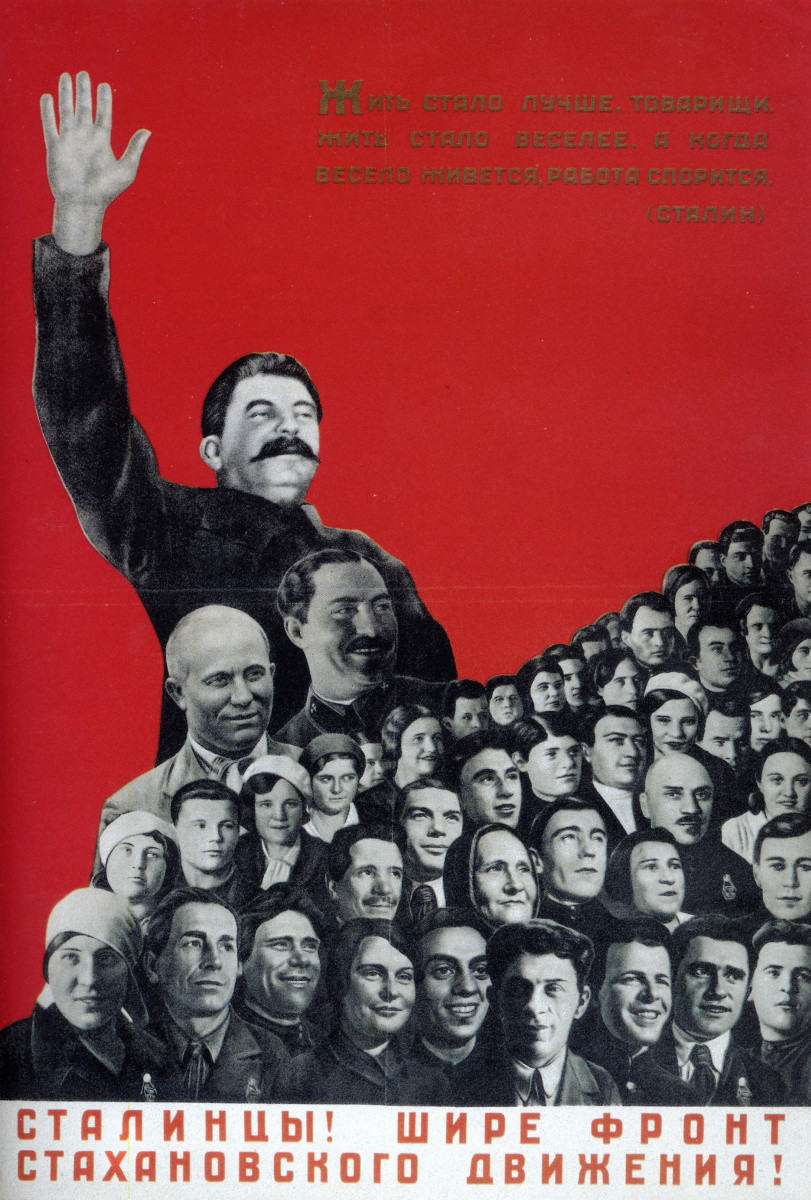

Самым известным примером тут служат стахановцы, образец советского производственного героизма этого времени: как некие титаны, они своими руками совершали невероятные подвиги, далеко превосходившие установленные нормы выработки, идя тем самым вразрез с рациональной, «точной» наукой и опровергая расчеты инженеров и прочих специально обученных профессионалов. В

Конец 1930-х годов, когда возвышенное предположительно стало главенствующей категорией советской культуры, совпал с тем периодом, когда сталинская идеология была кодифицирована в своей окончательной форме и одновременно натурализована. В 1938 году, когда состоялся процесс над Бухариным, был опубликован важный текст — «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». На титульном листе значилось, что книга выходит под редакцией «Комиссии ЦК ВКП (б)», но ключевая роль в ее написании принадлежала Сталину [19]. Между 1938 и 1940 годами вышли ее издания на сорока восьми языках общим тиражом 16,2 миллиона экземпляров.

Политический учебник может показаться не самым подходящим примером в разговоре о возвышенном, но мы находим его в четвертой, ключевой главе, второй раздел которой под названием «О диалектическом и историческом материализме», содержащий многочисленные цитаты из Энгельса, Маркса и в меньшей степени Ленина, обрисовывает базовую структуру революций [20]. Несмотря на то что эта глава, как повелось в марксистских сочинениях, критикует «идеалистическую» философскую традицию — в первую очередь Канта, а также Гегеля и Шиллера, — в ней возникает определенное сходство между этими, казалось бы, противоположными философскими системами, поскольку здесь происходит натурализация политической революции в нарративе о возвышенном, хотя «Краткий курс» утверждает, что его описание реальности как пребывающей в постоянном движении противоположно идеалистической модели «покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости» [21]. Этот раздел описывает революцию как переход от количественного изменения к качественному; основным примером служит резкое изменение состояния воды после постепенного (количественного) изменения ее температуры: нагретая вода превращается в пар, остуженная — в лед. Все в мире взаимосвязано, утверждает текст: происходящее в природе происходит и в социальной сфере. Общественные явления могут быть столь же «естественными и неизбежными», как и природные процессы. Важные общественные сдвиги случаются в момент, когда классовая борьба как бы закипает. История развивается не постепенно и последовательно, а скорее скачками или бросками (здесь авторы прибегают к понятию «качественного скачка», взятому у Энгельса): «количественные изменения происходят не постепенно, но быстро, внезапно, в форме скачкообразного перехода из одного состояния в другое. они происходят не случайно, но в соответствии с законами» [22]. Другими словами, политические революции имеют характер органический, хотя и чувствуется некоторая неуверенность на этот счет, когда текст вдруг меняет курс и вновь отдает приоритет производительным силам. Историческое развитие изображается здесь в форме драматического возвышенного. изменения происходят «внезапно», посредством «скачка» в принципиально другое «состояние», это трансформации, которые превосходят постепенное, количественное изменение.

Подобно романтизму, советская культура 1930-х годов отдавала предпочтение возвышенному перед прекрасным

Вскоре после появления «Краткого курса» Эйзенштейн опубликовал в журнале «Искусство кино» статью с несколько сбивающим с толку названием «О строении вещей». В последней ее части (датированной 1 января 1939 года) речь идет о «пафосе» в кино. Пафос был любимым понятием Шиллера, который посвятил ему большую статью 1801 года, позднее переведенную на русский [23]. Идеи Шиллера оказали влияние на Белинского и других русских интеллектуалов XIX века, также исследовавших понятие пафоса. Однако интерпретация этого понятия Эйзенштейном сильно отличается от шиллеровского. Режиссер писал о пафосе с конца 1920-х годов, но в статье 1939 года он рассуждает о нем, используя модель и словарь, которые кажутся позаимствованными, скорее, из «Краткого курса» [24]. «Пафос» в его толковании во многих отношениях близок «экстазу» — еще одному обсуждаемому им понятию, которое, как объясняет Эйзенштейн, происходит от греческого «ex-stasis», «выход за собственные пределы», иными словами — «выход из обычного состояния». Это слово, «состояние», используется и в «Кратком курсе», где речь идет об изменении состояния посредством скачкообразного перехода от количественной трансформации к качественной. В статье Эйзенштейна «экстаз» и «пафос», не будучи идентичными, в равной степени подразумевают переход от «обычного состояния» к

Как мы уже видели на примере риторики, связанной со скульптурой Мухиной для парижского павильона, еще более характерным, чем «скачок», был для конца 1930-х годов другой термин — «взлет», по сути означавший перевод явления физического мира на язык драматического возвышенного. Красноречивый эпизод имел место в декабре 1935 года, в тот самый момент, когда культура «оторвалась от земли»: советские авиаторы совершили торжественный визит к Станиславскому (что само по себе характерно), который якобы сказал им: «Вы летаете в Арктику, а мы летаем в нашем воображении» [26].

Подобно романтизму, советская культура 1930-х годов отдавала предпочтение возвышенному перед прекрасным. Романтизм перевернул иерархию, которую утверждали его великие предшественники — Кант и Бёрк, ставившие прекрасное над возвышенным (хотя и признавая ценность обеих категорий). Расхождение между ними хорошо чувствуется в пренебрежительном замечании Шиллера: «Разве нам не более приятен умный беспорядок природного пейзажа, чем тупой порядок французского сада?» [27]

Сталинская культура конца 1930-х годов питала особое пристрастие к картинам дикой природы, существующей вдали от цивилизации. Удаленность таких мест делала их своего рода альтернативой утопии: пространство утопии, хотя оно тоже отрезано от внешнего мира и идеализировано, обычно является городским. В возвышенной сцене мы имеем впечатляющую декорацию для потенциальной революции, далекую от монотонной скуки жилых квартир и учреждений. Характерной особенностью культуры конца 1930-х годов — будь то романы, фильмы, картины или риторика, сопровождавшая важные публичные мероприятия (вроде дальних авиаперелетов), — была сценография, изумлявшая наблюдателя грандиозным размахом горизонтальной и вертикальной перспектив.

«Высота» приобрела значение ключевой символической ценности советской политической культуры этого периода, квинтэссенцией которой служит фраза «все выше, и выше, и выше». Однако основную роль в репрезентации «высоты» играли не столько производственные достижения, сколько подвиги летчиков (самолет стал современным символом возвышенного): они воспевались кинематографом, литературой и искусством. Вертикаль традиционно ассоциируется с властью, и сообщения в прессе об авиаперелетах устанавливали связь между ними и Сталиным: либо ему приписывалась руководящая роль в разработке маршрутов таких полетов, либо он встречался с летчиками после их триумфального возвращения.

Также акцентировались огромные, необъятные просторы страны. В сагах об авиации явно или неявно присутствуют оба измерения, вертикальное и горизонтальное: летчики поднимаются «все выше и выше», но их главные подвиги заключаются в полетах на рекордно большие расстояния. Гигантская протяженность страны подчеркивалась и в песне из музыкального фильма «Цирк», поставленного Григорием Александровым в 1936 году. Его события происходят в Москве, но образы этой песни имеют природное происхождение. «Широка страна моя родная, / много в ней лесов, полей и рек» — синтаксический строй двух первых ее строк организован так, чтобы акцентировать мощь и власть («широка», «много»). В следующем фильме Александрова, «Волга-Волга» (1938), действие которого на сей раз разворачивается в основном на природе, аналогичную функцию выполняет «Песня о Волге». Кульминационная строка ее припева похожа на предыдущий пример, но указание на власть еще более откровенно: «широка, глубока, сильна». И опять же эпитет «широка» стоит на первом месте, подчеркивая масштаб советского пространства.

В «Цирке» главную музыкальную тему сочиняют герой и героиня фильма, сидя за большим роялем в зале гостиницы «Москва», расположенной напротив Кремля. Это расположение делает очевидным кадр с кремлевской башней, символом советской власти (см. главу 2), которая видна в неправдоподобной близости от гостиничного окна. Песня, созданная героями в подобном окружении, стала одним из главных советских хитов на долгие десятилетия и фактически приобрела статус неофициального национального гимна: ее вступительный мотив используется в звоне кремлевских курантов, а этот звон, в свою очередь, передавался по радио по всему Советскому Союзу в полночь, перед прекращением вещания, словно погружая в сон всю страну, каждый гражданин которой должен был засыпать с сознанием величия своей необъятной родины.

Функция «героев» состояла в том, чтобы удостоверить высший, экстраординарный порядок — государство, которое они представляли

Одним из потенциально проблематичных для СССР аспектов романтической идеи возвышенного было представление о высшей категории людей — тех, кого Шиллер называл «благородными умами» и «людьми с возвышенной душой», превосходящими простых «овец». Тем не менее советская политическая культура конца 1930-х годов в полной мере разделяла эту антропологическую иерархию. Советская система была создана (по крайней мере, символически) людьми высшего ранга, вроде стахановцев и других национальных героев. Но эти персонажи различных нарративов о возвышенном в действительности не были самоценными и самостоятельными: они являлись лишь актерами, разыгрывающими свои роли в символических драмах. Присутствие фигуры Сталина в рассказах о летчиках и альпинистах означало, что именно ему принадлежит властный взгляд с «высоты»; те же, кто в действительности совершал эти путешествия, выступали лишь его заместителями. Функция «героев», как и функция фигур в скульптуре Мухиной, состояла в том, чтобы удостоверить высший, экстраординарный порядок — государство, которое они представляли. В большинстве классических теорий возвышенного оно наделено гендерными чертами и ассоциируется с мужественностью, тогда как прекрасному приписываются атрибуты женственности [28]. Так, Шиллер, предвосхищая Ницше, осуждает тех, кто привержен иллюзорному миру «прекрасного» и утонченного, называя их «расслабленными» и «изнеженными», чересчур плененными чувственным женским миром и домашним очагом. Презрение вызывает и горожанин, который превыше всего ценит домашний комфорт. «Куда бы мы ни обратили свой взор в мировое прошлое, — замечет Шиллер, — мы всюду находим, что вкус и свобода бегут друг от друга и что красота основывает свое господство лишь на гибели героических доблестей» [29]. Однако в работе Мухиной, новом национальном символе, мы видим героев, представляющих мужественную нацию, которую более не влечет изнеженная «красота» и гармония и которая готова взглянуть в глаза «смелому беспорядку», подойти к самому краю пропасти и даже перешагнуть через него.

Примечания

[1] Трактат Псевдо-Лонгина «О возвышенном» привлек внимание европейских интеллектуалов после того, как был переведен на французский Никола Буало в 1674 году. В XVIII веке тема возвышенного поднимается Эдмундом Бёрком в «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757), Кантом в посвященном возвышенному разделе «Критики способности суждения» (1790) и в «Наблюдениях над чувством прекрасного и возвышенного» (1764) и Гегелем в «Эстетике» (составленной его студентами по лекционным заметкам и опубликованной посмертно в 1835 году). Также важны тексты Фридриха Шиллера «О возвышенном (II)» (1801) и «О патетическом» (1793).

[2] Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Пер. Е. Лагутина. М.: Искусство, 1979. с. 105—106.

[3] Описание картин Сальватора Розы художником Генри Фюссли (1741—1785) цит. по: Wilton A. The Sublime in the Old World and the New // Wilton A., Barringer T. American Sublime. P. 12.

[4] William Wordsworth «The Prelude» (canto 13, lines 35—91).

[5] См. также: William Wordsworth «The Prelude» (book 6, lines 533—536).

[6] Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / пер. Б. Столпнера. М.: Искусство, 1969. Т. 2. С. 82.

[7] Weiskel T. The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976. P. 4.

[8] Eagleton T. Holy Terror. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 41.

[9] См. также сцену встречи со Сталиным в фильме «Валерий Чкалов» (режиссер Михаил Калатозов, 1941), где героический летчик трепещет при виде вождя.

[10] Здесь обыгрывается двойное значение англ. «terror» («ужас» и «террор»). — Прим. перев.

[11] Eagleton T. Holy terror. P. 53—54.

[12] Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. 12. Лекции по эстетике. Книга первая / Пер. Б. Столпнера. М.: Институт философии академии наук, 1938. Фрагменты гегелевской «Эстетики» в переводе Столпнера публиковались также в «Литературном критике»(1934. No 10, 11; 1935. No 1, 2, 6, 8; 1936. No 3, 5, 7; 1937. No 4, 5; 1938. No 1, 7, 8). См. также: Лифшиц М. Эстетика Гегеля // Советское искусство. 1938. 28 августа.

[13] См., например: Danilevskii R. Schiller in der russischen Literatur 18. Jahrhunderterster Hälfe 19. Jahrhundert. Dresden: Dresden University Press, 1978; Пустарнаков В. (ред.). Философия Шеллинга в России XIX века. Cпб.: Изд-во русского христианского гуманитарного института, 1998; Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism. Madison: University of Wisconsin Press, 1974. Следует заметить, что Белинский не всегда был поклонником Шиллера и критиковал его в конце 1830-х годов.

[14] Спокойный Л. Эстетика Канта // Литературный критик. 1935. No 3. С. 17—37.

[15] Гаврилов Е. Преобразователь природы // Правда. 1938. 29 ноября.

[16] Холодный Т. Трофим Денисович Лысенко // Правда. 1938. 7 декабря. Лысенко — один из главных отрицательных героев в западных нарративах о советской науке; борьба, которую он вел в конце 1930-х годов против сторонников Николая Вавилова, до Революции — сотрудника Уильяма Бейтсона, основателя генетики, завершилась в 1940 году, когда Лысенко возглавил Институт генетики Академии наук СССР, а Вавилов был арестован.

[17] Kirwan J. Sublimity: The Non-rational and the Rational in the History of Aesthetics. London: Routledge, 2005. P. 161.

[18] Дерзать в науке // Правда. 1938. 21 ноября.

[19] Издательство Йельского университета издало в серии «Анналы коммунизма» факсимиле рукописи «Краткого курса» с большим количеством правок, внесенных Сталиным.

[20] История Асесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Под ред. комиссии ЦК ВКП (б). М.: Изд-во ЦК ВКП (б) «Правда», 1938. С. 99—127.

[21] Там же. с. 101.

[22] Там же. с. 102—106.

[23] Danilevskii R. Schiller in der russischen Literatur. S. 38.

[24] Эйзенштейн С. О строении вещей // Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 3. С. 37—71.

[25] Там же. С. 70.

[26] Летчики у К.С. Станиславского // Советское искусство. 1935. 23 декабря.

[27] Шиллер Ф. О возвышенном (II). С. 498.

[28] Шиллер Ф. О возвышенном (II). С. 499. Эта связь с мужественностью особенно заметна у Бёрка, а также у Канта в «Наблюдениях над чувством прекрасного и возвышенного».

[29] Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Статьи по эстетике. М.: Художественная литература, 1957. с. 282.