Взросление, в которое ты вовлечена

Продолжая серию публикаций в рамках дискуссионной программы «Зловещий квартал и так далее», публикуем текст художницы Кати Хасиной, в котором она осуществляет собственное сопоставление письма и прогулки, отталкиваясь от сопряжения этих практик с интенсивными режимами внимания и заботы.

Несколько текстов, написанных мужчинами о мужчинах, сформировали шагающий канон, манифестирующий близость и сходство двух процессов — прогулки и письма. Эти воодушевляющие, проникновенные, ясные и революционные тексты предложили романтический и героизированный образ, и хотя он был создан в иных экономических и социальных условиях, его влияние чувствуется до сих пор[1]. Возможно, его сила заключена в соблазнительности и надежде.

Есть и женские тексты, отмечающие плодотворность свободных блужданий и переосмысляющие прогулку с феминистских позиций. Я люблю быть в этом одиноком расщепленном строю, и хочу однажды обратиться к литературным и теоретическим случаям уже описанных женщинами прогулок. Но чтобы подступиться к ним, важно сосредоточиться на тех прогулках, которые сократили количество женских текстов и отчасти сформировали специфику написанных.

Но на самом деле, так ли письмо похоже на романтическое одинокое блуждание? Возможно, мне не хватает таланта, мастерства или тестостерона, чтобы писать так же широко и ярко, как думается во время долгой удачной прогулки, но

***

Тёплой осенью мы собираемся на короткую прогулку с пятилетним братом, и я выкидываю из своего рюкзака книжку, блокнот, три вида ручек, карандаши, грифели, линейки, ластики, циркули и точилки, сигареты, распечатки статей, читательские билеты, чеки, симпатичные осколки, провода и прочий хлам, поддерживающий мою жизнедеятельность, чтобы поместить в него коробочки с фруктами, сыром и орехами, сухие и влажные салфетки, две бутылки воды, пластыри и антисептик, наличные деньги, бумажные самолеты, панаму, теплую кофту, легкую кофту, кузов грузовика, запасные носки, мешочек для находок и веревку.

Во время работы над текстом я позволяю себе жуткие дозировки сахара и кофеина, и стараюсь дистанцироваться от политических и личных разочарований — не потому, что искусство якобы требует герметичности и чистоты, — нет, из соображений внутренней безопасности: грубо говоря, добавь к мукам письма ещё одну, и я не вывезу. (Стоит ли говорить, что избежать «сторонних» переживаний в состоянии невротичной чувствительности, производимой письмом, не выходит никогда?)

Есть что-то функционально общее у напичканного рюкзака и отчаянных поблажек — это тросы подстраховки, это ритуалы расстилания соломок. Я сжимаю руку П. чуть крепче необходимого, пока мы бредем в кювете серпантина. Свободной рукой я указываю на открывающуюся синеву: смотри, уже видно цель. Но он закидывает голову, чтобы посмотреть на меня, и говорит: это еще ничего не значит. Накануне мы весь вечер шли к морю горной тропой и видели его совсем близко, но спуститься к нему можно было только кубарем.

С каждым новым текстом решиться на его написание становится проще, но начать и написать — сложнее. Накапливаемая травма дает о себе знать, когда ты стоишь на пороге текста и уговариваешь себя заняться тем, что, ты уже знаешь, раздробит и изменит тебя, вывернет наизнанку и отнимет силы, о которых ты даже не предполагала. Решаясь на текст, я вижу вдалеке точный каркас, убедительность, единственно-верную интонацию в мареве аргументов и образов, но это еще ничего не значит.

***

Есть несколько проблем с расхожей метафорой, приравнивающей работу над произведением или текстом к родам: во-первых, большинство использующих эту аналогию не переживали роды (как и я), а

Мы останавливаемся у искусственного плато. По правую руку несутся автомобили и фуры, по левую — медленно движутся экскаваторы, тракторы и подъемные краны. Ты уверен, что это лучшее место для привала? Когда он был младше, тракторы приковывали его внимание, его невозможно было оттащить от забора стройки, но сейчас он не скандалит — он любуется, и по взгляду я догадываюсь, что ему нужно это удовольствие и отдых. Я достаю бананы и фундук. В начале письма бывает прием или аргумент, который хочется повторять раз за разом — буквальней, наглядней, он лезет в каждый абзац; но чем старше становится текст, чем больше у него появляется инструментов и образов, тем слабее держит его тот первый прием. Теперь им можно просто полюбоваться, восстанавливая силы.

***

У меня есть чат с подружками. По совпадению, почти все они пишут, и внутри этого маленького сообщества мы часто хвалим и обсуждаем тексты друг друга, помогаем вспомнить вылетевшие из головы термины и иногда редактируем и «осматриваем внешним взглядом» результаты труда. Я люблю редактуру — она посильна, заставляет читать очень пристально и вникать в логику автора и текста. В радостных случаях она открывает новые способы обращаться со смыслами, в печальных — позволяет учиться на чужих ошибках и искать способы исправить их. Но главное в дружеской редактуре — это поддержка пишущей. Я знаю, потому что принимала ее: это самая дорогая помощь. Забирая на время текст, вглядываясь в него, ты освобождаешь и взгляд написавшей. Спустя несколько часов, возвращая файл с комментариями, ты замечаешь волнение (как он? что ты думаешь о нем?) и след отдыха и восстановления сил. Делегируя текст, мы вдруг смотрим на него новым взглядом и с новой любовью. Этот взгляд напоминает взгляд родителей, которым возвращаешь ребенка после прогулки — в нем смесь беспокойства (как он_а себя вел_а? ел_а ли? плакал_а ли?), нежность и новые силы. Помимо очевидной симметрии, эти два занятия объединяет и до смешного схожее чувство удовольствия, включающее в себя радость от новой информации и опыта, удовлетворение от труда (подозреваю, что полное удовлетворение от родительской работы так же редко, как и полное удовлетворение от письма — всегда могло было быть лучше? всегда что-то упущено?), и знание, что тебе благодарны. Для меня, как художницы, это гремучая смесь: моя работа не приносит очевидной пользы, вписана в манипуляции с капиталом и создание репутационных фасадов, одинока, наполнена сомнениями, да и в целом, едва ли необходима. Когда я вижу, что дочь подруги узнает меня и радуется моему приходу, я испытываю такую нежность и гордость, какую знаю по самым счастливым и триумфальным моментам художественной работы. К чему я веду? Я хочу проявить не-жертвенную природу такой помощи; я уверена, что взаимная поддержка и сеть солидарности нужна помогающим не меньше, чем принимающим помощь.

***

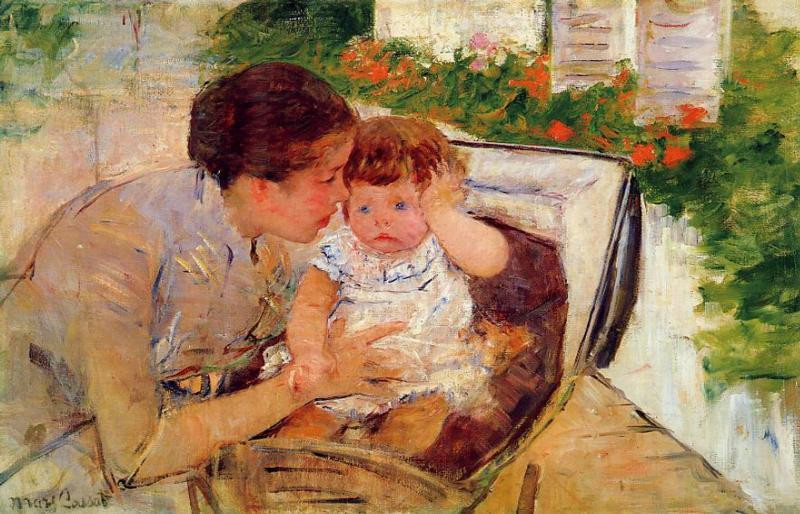

Если продолжить сравнивать письмо с воспитанием ребенка, если допустить, что становление текста немного похоже на сублимированный, сжатый процесс чужого взросления-в-которое-ты-вовлечена, важно проговорить, хотя бы на примере прогулок, его этапы.

Прогулка с младенцем в коляске имеет отдаленное сходство с одинокой прогулкой: не считая сборов (от упаковки в слои комбинезонов, сопряженной с отчаянным криком, застегивания тысячи кнопок на извивающемся ребенке до манипуляций с дверьми узких лифтов и замирания сердца при спуске коляски по отвесному пандусу в подъезде) и переформатированного внимания (запоминаешь все дополнительные ступеньки, тихие дворы и маршруты без подземных переходов), ты движешься в своем темпе, и

Когда ребенок начинает ходить, ты вдруг теряешь свой темп — то топчешься на месте, то бросаешься за ребенком, то шагаешь со скоростью, неестественностью похожей на замедленную съемку. Не знаю, как выдерживают этот период матери — я изнываю: ощущения от такой замедленности и неравномерности похоже на резко упавшее давление или аффективное отупение во время особо ответственной работы. К зевоте и потере воли к жизни добавляется жуткое чувство вины — не сложно догадаться, что ребенку необходимы время и тренировки, чтобы освоиться, но больше всего на свете мне хочется запихнуть его обратно в коляску и наконец действительно-пройтись. В письме тоже есть этот раздражающий и необходимый период: текст движется очень медленно, останавливается, падает, подбирает мусор, но может вдруг рвануться в сторону того, что убьет или покалечит его (или репутацию пишущей, ха-ха). Вымарываешь этот несущийся абзац так же, как вылавливаешь ребенка в шаге от проезжей части — с ужасом, нервным смешком и облегчением.

Даже в такой беглой периодизации нельзя миновать детскую площадку (во всяком случае, так же сложно, как пройти мимо нее с ребенком). Уж на детской площадке достаточно уроков для пишущих: хочешь взять чужую игрушку — спроси разрешения; как бы ни бесил тебя оппонент или часами занимающий качели беспечный и удачливый коллега — не бросай песок в его глаза; как бы ни хотелось тебе остаться в песочнице навсегда, однажды придется прерваться на обед и сон.

Не мне говорить о злости на ребенка, о отчаянии и обиде, когда совладать с его истерикой, кризисом или пугающими интересами особенно сложно, когда он подводит тебя, или когда накопленная усталость прорывается вовне. Но бывают такие дни, когда я злюсь на себя, на свои работы и тексты — мне кажется, будто они ополчились на меня, мне кажется, что ошибки, допущенные в них, фатальны и непоправимы. Я злюсь на них — как будто они захватили меня, как будто они увели меня от того, что я люблю, как будто они топят меня — и смеются надо мной. В детстве меня завораживала возможность взбесить и вывести из себя родителей и сиблингов, и я до сих пор не понимаю природы этого мучительного развлечения — хотелось ли мне проверить границы допустимого? обнаружить собственную власть? обратить на себя внимание? После таких эпизодов я испытывала чувство вины, смешанное с обидой, жалостью к себе, злостью и ощущением обоюдоострой несправедливости. Странно, но теперь я чувствую что-то подобное, когда ненавижу свои работы, когда работы доводят меня.

Ребенок взрослеет, его интересы и маршруты становятся отчетливей. Он рассказывает тебе истории и сны, он учит тебя, он делится с тобой своими открытиями, скучает, желая развлечений, вовлекает тебя в свои игры, или, наоборот, отстраняется, чтобы играть с другими, чтобы побыть одному.

С каждым годом он отделяется от тебя, сохраняя связь. Я стою в стороне, но я всегда рядом. Наверное, мое самое яркое воспоминание о прогулке с подростком связано с эпизодом, когда я забирала другого, тогда пятнадцатилетнего брата из отделения полиции, где он оказался

***

Текстов, посвященных прогулкам с детьми, невероятно мало [3]. С одной стороны, причины тому — социальное неравенство и патриархальная иерархия интеллектуальных ценностей, но с другой стороны, есть и вопиюще банальное объяснение: на письмо просто нет времени и сил. Я задумала этот текст осенью, и чуть позже поехала навестить младших братьев. Десять дней я гуляла с ними, подмечая детали и реплики, планируя записать их вечером — и десять вечеров я не могла заставить себя открыть записную книжку. Я уставала (господи, как мало я делала в сравнении с матерями!) и засыпала, едва улегшись.

Мы дошли до моря, преодолев опасную, но правильную дорогу, и я отпустила покрасневшую руку брата. Вода оказалась солоней, чем я ожидала: иссушенная отоплением кожа горела; вода оказалась прозрачней, чем я

Говоря о материнстве, моя подруга произносит: «я в режиме выживания». Рассказывая о перепроизводстве текстов в иноязычной магистратуре, другая моя подруга говорит: «я в режиме выживания». Третья подруга спрашивает меня о работе, и я описываю разбудивший меня кошмар о рое нападающих ящичков со словами; я проснулась — и этот кошмар продолжился наяву. Я говорю: «я в режиме выживания». Ни одна из нас не готова к материнству, ни одна из нас не готова к письму, и сколько бы подстраховок и соломок мы ни подготовили, как бы мы ни воображали радости и ужасы этих ситуаций, все пойдет иначе. Невозможно угадать, каким вырастет ребенок и каким напишется текст, но чем точнее, надежнее и нежнее будет поддержка, тем легче будет справиться и «выжить» — тем вероятнее, что, посмотрев на выросшего ребенка или написанный текст, мы почувствуем, что так и должно было случиться.

Примечания

[1] Показательным и удачным примером может послужить предыдущий материал Лаборатории Прогулок, в котором поэт Александр Скидан очерчивает культурное значение одиноких прогулок и делает ряд важных комментариев о их связи с письмом.

[2] В частности, на сайте «Волшебный институт феминистских исследований» по тегам #забота, #социальное_воспроизводство и #гендерный_контракт собраны русскоязычные теоретические и публицистические тексты по этой теме.

[3] Это обобщение, конечно, не относится к теоретической и практической литературе по педагогике, психологии и воспитанию детей.