Как менеджеры управляют креативным производством

Казалось, что трансформации глобальной экономической системы, связанные с увеличением доли нематериального, творческого труда и переходом к более гибким моделям управления, приведут к постепенному исчезновению фигуры менеджера в традиционном ее понимании. Но на деле количество менеджеров не уменьшается и они продолжают все так же активно участвовать в рабочем процессе. Какова же теперь их функция? Зачем и главное как они контролируют процесс креативного производства?

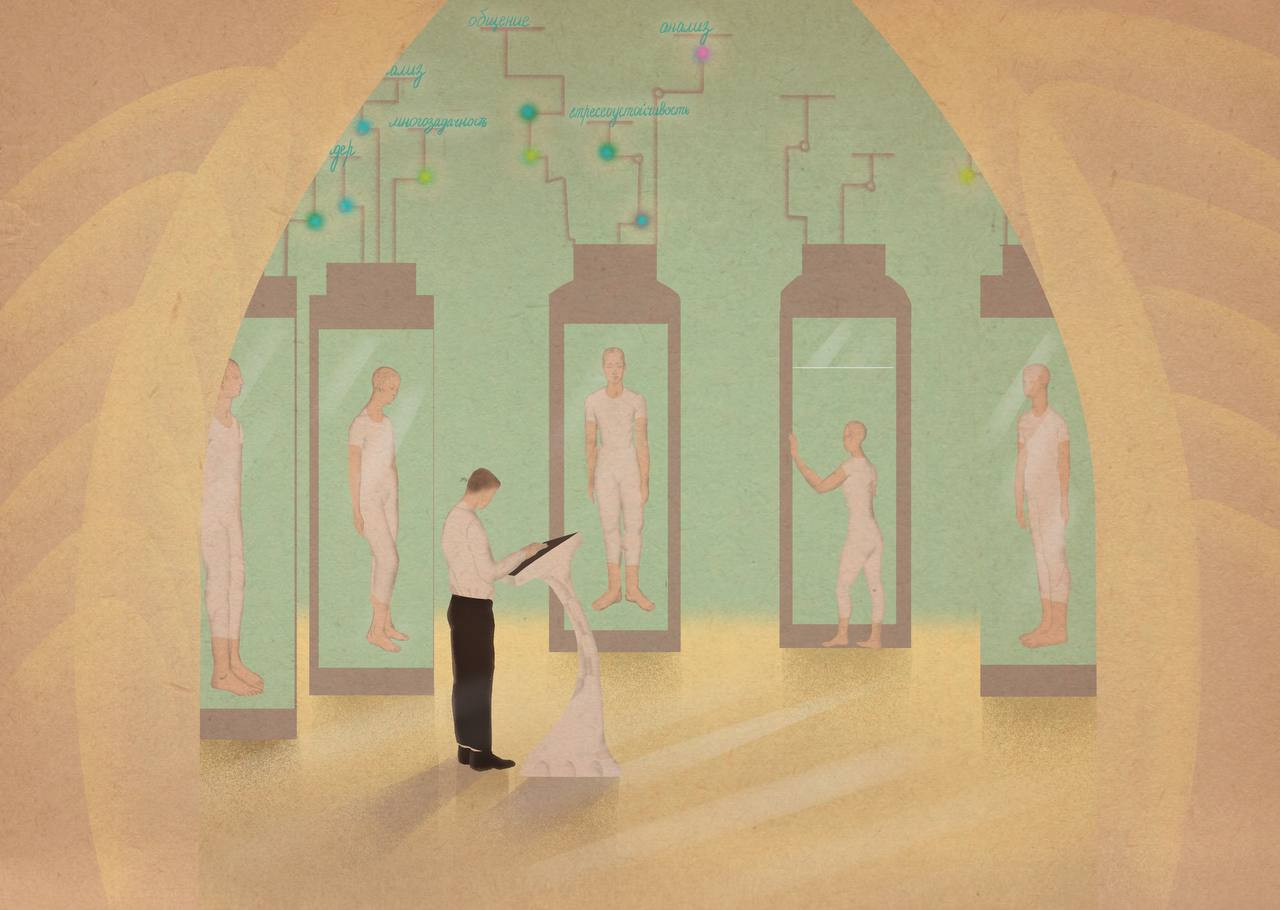

Алеша Рогожин поговорил с исследователем Давидом Хумаряном, который изучает креативные индустрии в России, об изменениях, произошедших в глобальной экономической системе за последние десятилетия, гибких моделях контроля труда, которые приводят все к той же рутине строго фиксированных элементарных операций и собственном опыте прекарной работы. Иллюстрации — Катя Макарова.

Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.

И не забывайте подписываться на наш инстаграм!

Исследование: гибкая организация производства и когнитивный капитализм

Мое исследование посвящено роли менеджмента в нематериальном производстве, в рамках гибких моделей организации труда. Вместе с этим я хотел в целом разобраться, что подразумевается под экономической гибкостью, когда мы слышим о ней в СМИ и от работодателей; что вкладывают в это понятие различные дисциплины — от политической экономии до социологии труда и менеджмента.

Еще до того, как заняться этой темой, я приобрел опыт работы в креативных индустриях. Меня тогда очень удивил объем интервенций, который менеджмент осуществлял в работу креативных специалистов, причем, как казалось, совершенно бессмысленных. Например, у нас планируется созвон. Приходит человек, который называется аккаунт-менеджер, запускает Skype, представляет всех участников разговора, потом молчит, а в конце разговора закрывает Skype и уходит. Помимо него, была россыпь еще каких-то менеджеров, и все они делали, как мне тогда казалось, либо незначительные вещи, либо избыточные. Тогда у меня впервые возникли те вопросы, которые я задавал себе на протяжении всего исследования: что вообще делает менеджмент на производстве, где люди и без этого достаточно мотивированы, готовы даже к переработкам? Когда я обратился к литературе о менеджменте и социологии труда, то обнаружил в ней единодушие по поводу того, что контролирующие техники управления устарели и вообще не годятся для таких вещей, как нематериальный творческий труд. То есть теоретикам традиционный менеджмент казался ненужным, а на практике он был многочислен и занимался, как мне сперва показалось, бессмысленными процедурами. В своем исследовании я хотел понять, какова функция менеджмента в нематериальном производстве (в исторической и

Теоретическая рамка моего исследования исходила из двух линий. Первая — дебаты о постфордизме: это дискуссия, которая началась в социальных науках и экономике в середине 1970-х годов, то есть в момент кризиса и, как сейчас видится, окончательного упадка фордизма. Фордизм — это институциональный контекст производства и потребления, который обычно датируется периодом с 1920 по 1975 год. С точки зрения организации труда для фордизма характерны, во-первых, акцент на внутреннее трудоустройство (а не внешнее совместительство) и линейные карьерные треки внутри организации, во-вторых, достаточно жесткая регуляция трудовых отношений на уровне бессрочных трудовых договоров, определенные социальные гарантии, страховые выплаты и другие виды компенсаций. В этом велика была роль профсоюзов. С точки зрения производства фордизм представляет собой массовое серийное производство при помощи конвейеров и узкоспециализированного оборудования и такой же массовый внутренний спрос на продукцию. Для рабочих это означало угрозу эмоционального выгорания, высокую монотонность и интенсивность ежедневных операций. Взятые вместе, эти две стороны образуют так называемый фордистский компромисс, негласный договор между трудом и капиталом: отупляющий монотонный труд под пристальным контролем менеджмента в обмен на гарантии и достойный уровень оплаты труда. В макромасштабе это неплохо работало, и период с 1945 по 1975 год, безусловно, является «золотым веком» капитализма. Я не знаю, было ли в истории человечества — с точки зрения сравнительно равного доступа к экономическим благам и социальной мобильности — время лучше.

В середине 1970-х годов международная конкуренция обострилась. Американских производителей потеснили восстановившиеся после войны Япония и Германия, открылись дешевые рынки труда. Норма прибыли корпораций поползла вниз на фоне конкуренции и снижения цен на потребительские товары, автомобили и производственную технику. Тогда мейнстримные экономисты и консультанты заявили примерно следующее: проблема в том, что агрессивные профсоюзы сильно ограничивают экономический потенциал,

Постфордизм характеризуют высокая конкуренция, низкая (если не считать отдельных секторов) прибыльность, масштабная финансиализация экономики и экстернализация найма — то есть вывод рабочей силы и отдельных производственных процессов за пределы фирмы, на фриланс и аутсорс. Получает распространение модель гибких организаций, когда у вас есть ядро штатных специалистов и армия периферийной рабочей силы «по требованию» (on-demand workforce). В нее входят фрилансеры, затем люди, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, затем занятые частично или по совместительству и так далее. Компании снизили издержки на оплату труда, страховые компенсации и выходные пособия, переложив часть рыночных рисков на рабочих.

Что вообще делает менеджмент на производстве, где люди и без того достаточно мотивированы?

Второй важный для меня теоретический ресурс — гипотеза когнитивного капитализма (хотя к ней у меня много вопросов). Идея здесь простая: капитализм стал во многом зависеть от нематериального труда. Высококвалифицированные специалисты работают с программным обеспечением, манипулируют символами и производят неосязаемые блага, которые формируют большую часть рыночной стоимости товаров на современном рынке. Доля этой произведенной нематериальным трудом стоимости в структуре конечной стоимости товаров в последние полвека повышалась: сюда входят дизайн, IT, рекламная, маркетинговая и другая экспертиза, консалтинг и так далее. Эта идея стала для меня важным интеллектуальным ресурсом, потому что те предприятия, которые я изучал, в основном, как правило, придерживались моделей гибкой организации производства и гибкого найма, а также производили нематериальные товары и услуги — то есть, на языке теории, производили знание в различных его формах посредством знания.

И в экономике, не связанной с критической теорией, есть концепции, которые пытаются рефлексировать момент нематериального в современной капиталистической системе. Это концепты экономики знаний, новой экономики, невесомой экономики — их достаточно много. Все они согласны между собой в том, что постфордистский труд не может регулироваться теми же способами, что и фордистский: само производство теперь как бы невидимо, оно происходит в коммуникации и кооперации между экспертами, чья специализация теперь настолько сложна, что к ним в голову не может залезть ни один менеджер. У него просто недостаточно квалификации, чтобы оценить код или консалтинговую экспертизу. Есть и более сложный аргумент: избыточный контроль рискует нарушить коммуникацию специалистов и несовместим с процессами создания инноваций и выработки нестандартных решений.

Прежде закрепленная за менеджментом функция контроля труда в этих условиях распадается на три уровня. Во-первых, она спускается на уровень нормативного, «дискурсивного» регулирования: например, мы читаем книги про семь навыков высокоэффективных людей и примеряем их выводы на себя. Другими словами, контроль разворачивается у нас в головах: мы, работники, скованные цепями неолиберального дискурса, теперь сами себе менеджеры. Во-вторых, контроль теперь воплощают не люди, а метрики, например метрики KPI, которые сами по себе будто бы являются достаточным основанием для создания конкуренции среди специалистов и их самоотверженной работы без

Фасилитаторы процессов и мастера церемоний: менеджмент креативных индустрий в России

Менеджмент глобален, и в нашей стране он зачастую повторяет те же тренды, которые развиваются на Западе. Как и в Великобритании, где проводилось множество исследований креативного сектора, в России до недавнего времени интеллектуальный труд существовал в реалиях недоуправления, потому что у менеджмента просто не было строгих схем регулирования и оценки такого труда. Полагаю, что за последние пять лет ситуация поменялась кардинально. Появилось несколько фреймворков, которые можно объединить в общую категорию менеджмента гибкой разработки. Это фреймворки Agile, японские методы канбан и кайдзен — все они очень похожи.

Agile — это идея, привезенная американцами из Японии и адаптированная под потребности IT-индустрии. Она исходит из того, что работа в этой отрасли характеризуется высокой неопределенностью: мы садимся за проект, не зная, чем он на самом деле завершится и какие решения будут приняты на каждом этапе. В процессе работы к нам может прийти клиент и рассказать о своем особом видении продукта. Неопределенность угрожает финансовыми потерями. Решение, которое предлагают фреймворки, — это фрагментация рабочего процесса на спринты, некие отрезки времени (допустим, двухнедельные), в которые умещается какой-то фрагмент разработки. Если в течение двух недель что-нибудь пойдет не так или не понравится заказчику, то проект можно откатить, вернувшись, условно говоря, к предыдущему сохранению.

Предполагалось, что эта система будет антииерархической и прозрачной для всех участников за счет использования программного обеспечения для синхронизации работы, как это происходит при совместной работе в облачных приложениях. Было понятно и то, что в условиях декомпозиции задач требуется дополнительная синхронизация и низовая горизонтальная организация процесса. Поэтому еще одна важная часть Agile-фреймворков — это обязательные ежедневные собрания, скрам-сессии, на которых каждый говорит, что сделал в течение дня. В них есть и несколько церемониальных элементов: обсуждение того, что не понравилось, где возникают проблемы и так далее. По идее, эта система должна была способствовать более простой и доверительной кооперации специалистов для решения возникающих по ходу проблем. Соответственно, возникает вопрос: если все так, зачем в этой схеме нужен менеджер?

Если читать манифесты гуру гибкой разработки, то классические версии следующие. Первая: менеджер — это фасилитатор процесса, то есть модератор спринтов и

При этом сразу стало понятно: проблема не только в том, что в жизни все происходит иначе, чем пишут в книгах про менеджмент, ведь разрывы между дискурсом и практиками слишком очевидны. Более важным оказалось то, что, применяя гибкие методологии, менеджмент на деле запускает неконтролируемые процессы, ведущие к достаточно неожиданным, латентным, как сказали бы олдскульные социологи, последствиям. Этим последствиям и посвящены основные выводы моего исследования.

Во-первых, внедрение методов Agile приводит, с одной стороны, к декомпозиции цикла производства, с другой — к усложнению разделения труда. Разделение труда — теоретическая категория, за ней стоит большая исследовательская традиция, на основе которой можно было предположить, что дроблением процессов на спринты дело не ограничится. В компаниях декомпозиция операций происходила параллельно с интенсификацией ритма труда. Важный момент спринтов состоит в том, что они, как следует из названия, не только короткие, но и быстрые. В течение двух недель команды и отдельные специалисты делают фрагмент или минимально жизнеспособную версию продукта (так называемый MVP — minimum viable product). Это сильно взвинчивает темп, увеличивает интенсивность операций, и тогда команда разработки уже не способна полностью координировать операции на каждом из участков и между этапами — снижается автономия. Возникает ситуация, в которой менеджмент вынужден сцеплять разрозненные фрагменты труда (кода, дизайна, верстки, идеи, концепции) специалистов, у которых просто не остается времени для коммуникации и синхронизации, а также недостаточно понимания процесса целиком. Рабочий процесс превращается в хаотическую совокупность декомпозированных задач, в рамках которой постепенно выделяется специальная функция координации. Таким образом, менеджеры начинают больше координировать разделение труда.

Менеджмент устанавливает контроль над важнейшим ресурсом современного производства — коммуникацией и живой кооперацией

Во-вторых, когда ты вводишь скрам-сессии, где контролируешь ход и ритм коммуникации, правила доступа к ней, определенные роли, ты на самом деле не упрощаешь и не фасилитируешь коммуникацию, а регламентируешь ее. Менеджмент устанавливает контроль над важнейшим ресурсом современного производства — коммуникацией и живой кооперацией. Если в реальности коммуникация в компании задавливается регламентами, то либо теоретическое положение, согласно которому знания и решения возникают в спонтанной коммуникации, несостоятельно, либо в ближайшее время мы станем свидетелями снижения эффективности отраслей, занимающихся производством инноваций или креативных услуг. Лично я придерживаюсь второй точки зрения.

Дальше происходят еще более неожиданные вещи. Менеджмент понимает, что, имея доступ к ресурсам коммуникации и решениям для отдельных задач, можно стандартизировать этот кажущийся хаотическим процесс. Это делается с помощью таск- и

Видят ли обозначенные мной проблемы сами менеджеры? Из моих данных следует, что видят, но не до конца понимают, с чем это связано и какой может быть дальнейшая логика развертывания этих процессов. Мои информанты говорили, что задачи декомпозируются, труд разработчиков интенсифицируется и зачастую они видят лишь свой участок работ, то есть выключаются из концептуальной работы и утрачивают как минимум часть автономии.

Рефлексируют менеджеры и на тему значительного роста объема работы, связанного с регулированием деятельности, координацией труда и декомпозицией задач. Информанты рассказывали мне, что теперь не могут, как раньше, контролировать работу команды в пассивном режиме, а вынуждены вникать в каждую задачу и руководить всеми рабочими процессами. Таким образом, часть тех функций, которые раньше действительно спускались на уровень спонтанной живой кооперации, вновь возвращаются к менеджменту.

Метод: анализ разных отраслей нематериального труда и выявление общих практик контроля

Этот проект задумывался как исследование управленческих практик, поэтому я не имел возможности верифицировать получившуюся картину с работниками. Может быть, они видят эту ситуацию совсем по-другому. Во всех случаях, когда это было возможно, я брал интервью у нескольких менеджеров в одной и той же компании, чтобы валидировать результаты и исключить эффекты персонификации.

Не скажу, что интервью дались мне легко. Наверное, было бы еще труднее пытаться заходить в госкомпании или в корпорации со значительным государственным участием. Скорее это сложно достижимая выборка, потому что в России любые компании неохотно делятся внутренней кухней. Большая часть интервью была посвящена повседневным практикам менеджеров: «Вот ты пришел на работу. Что ты делаешь? Если скрам, то как он проходит, как планируется?» Казалось бы, это тривиальная информация, но ее не всегда выдавали по первому запросу. Встает вопрос о том, на каких условиях это публикуется, упоминаются ли компании. Я всегда говорил, что информация анонимизируется, название компаний и имена людей не фигурируют в отчете, тем не менее информанты чувствовали, что рискуют. Если работник большой корпорации или известной на тесном рынке фирмы даст интервью неблагонадежному исследователю и в этом интервью выяснятся нелицеприятные подробности, компания может понести серьезные репутационные издержки. Так что это не было простое поле. Бывали и попроще в моей жизни.

Я разговаривал с менеджерами среднего звена, которые занимаются организацией труда в двух отраслях — в IT и в креативных диджитал-агентствах, — и заметил важное отличие между ними. Оно вытекает из принципиально различных архитектур этих двух рынков. Рынок IT в России разделен на три эшелона компаний. В первом эшелоне пять компаний с выручкой свыше 100 млрд руб., второй эшелон — от 50 до 100 млрд руб., третий эшелон обрабатывает небольшие заказы; между компаниями разных эшелонов не такая острая конкуренция. В свою очередь, рынок креативных диджитал-агентств фрагментирован, в нем сложно выделить флагмана, который агрегировал бы заметную долю от общего объема выручки всех игроков. Условия рыночной конкуренции накладывают отпечаток и на схемы организации труда, и на форму трудовых отношений. IT-компании делают все возможное, чтобы удерживать редких и дорогих специалистов, и баланс власти в этой отрасли пока явно на стороне работников. В свою очередь, в

Современный менеджмент высокотехнологичного предприятия решает ту же самую задачу, что и менеджмент предприятия промышленной эпохи: снижает неопределенность процесса труда

В IT речь идет примерно о том же, что в свое время называлось «фордистским компромиссом», только теперь это постфордистский компромисс: окей, вы зарабатываете много денег и вы в дефиците, но мы, в свою очередь, готовы интенсифицировать работу и выжимать из вас больше. В

Здесь проясняются структурные сходства между организацией труда, характерной для индустриального производства, и гибкими постфордистскими моделями. Фреймворки вроде Agile хотя и провозглашают демократизацию труда, свободу творчества, прозрачность всего процесса для каждого работника и так далее, однако приводят к той же рутине строго зафиксированных элементарных операций, растущей интенсивности труда и взаимозаменяемости работников. Но почему? Потому ли, что менеджмент злой и ищет политической власти и власти над рабочим классом? Или это какая-то модель принятия рациональных решений для максимизации полезности, как это могли бы изобразить экономисты? Ни то ни другое для меня не является объяснением: я не наблюдаю этого эмпирически. Вместо этого я вижу, что управленческие практики становятся механической реакцией на неопределенность, на фрагментацию и углубляющееся разделение труда после внедрения элементов гибкой разработки в рабочую практику.

Я вижу, что на самом деле выполняется железный закон управления процессами труда, описанный Марксом и продолженный марксистской традицией анализа процессов труда. Наиболее подробно он был описан в Labour Process Theory (LPT, одном из направлений исследований труда). Согласно этой теории, труд человека по определению «индетерминирован», то есть содержит в себе неопределенность относительно того, как именно будет выполняться работа и каков будет результат. Функция любого капиталистического производства заключается в том, чтобы сдержать индетерминированность, превратив неоформленную рабочую силу в, собственно, «труд». Это понятие, в свою очередь, распадается на две субкатегории: индетерминированность производства и индетерминированность мобильности. Под индетерминированностью производства подразумевается разрыв между потенциальными возможностями рабочей силы и ее актуализированной в труде частью, то есть между креативным и физическим потенциалом человека и тем, какие усилия действительно затрачиваются в каждом отдельно взятом трудовом процессе. Сокращение этого разрыва, то есть повышение производительности каждой трудовой операции — одна из главных задач менеджмента. Тогда как его сохранение или увеличение — то, за что борется труд. Индетерминированность мобильности — тип неопределенности, который возникает в связи с мобильностью рабочей силы в рамках любой рыночной экономики: работники вправе расторгать одни контракты в пользу других, а между контрагентами нет устойчивой связи. Способом снизить этот вид индетерминированности является, например, интернализация найма.

Таким образом, основная управленческая задача капиталистического предприятия — снизить зависимость капитала от рабочей силы, снизить неопределенность, которую несет в себе каждый работник как индивид. В фордизме эту задачу решала модель организации труда, разработанная Фредериком Тейлором: она фрагментировала операции и делала труд все менее квалифицированным, чтобы рабочая сила стала полностью взаимозаменяемой и лишилась власти. То, что мы видим во фреймворках типа Agile, — в сущности, те же самые практики контроля, декомпозиции, стандартизации задач и потока коммуникации, но пересмотренные на новый лад и реагирующие на новые институциональные контексты. Современный менеджмент высокотехнологичного предприятия решает ту же самую задачу, что и менеджмент предприятия промышленной эпохи, а именно снижения индетерминированности процесса труда.

Траектория: серия разрывов и прекарный труд

Моя образовательная траектория очень нелинейная, и вообще я долго разбирался с тем, что мне нравится, а что нет. Меня бросало от инженерных специальностей (например, проектирование радиоэлектронных средств для летательных аппаратов) к гуманитарным. Но

В «Шанинке» социология преподносилась в

Мне нравится критически изучать труд и менеджмент, интересно заниматься тем, что может иметь прикладное значение — либо для социальной критики, либо для политики, либо для задач администрирования

Потом я ушел в фонд «Общественное мнение»: мне казалось, в нем я с большей вероятностью займусь тем, что хотя бы как-то коррелирует с моими мыслями. Я проводил опросы, анализировал опросные данные, например восприятие различными сегментами населения каких-то политиков, оценивал протестный или электоральный потенциал, доли абсентеистов в различных регионах России и тому подобное. В ФОМе я проработал чуть больше двух лет. Дальше начался затяжной период фриланса. Я стал настоящим прекарием. И это, в свою очередь, предопределило мой интерес к концепту экономической, организационной гибкости, ведь я на своем опыте столкнулся с проблемами, с которыми сталкивается каждый фрилансер, — неопределенностью, невозможностью планировать на долгий срок, отсутствием карьерных перспектив. На фрилансе ты стараешься не рисковать и брать работу, которую привык делать, чтобы не потерять деньги. Все остальные навыки пропадают, ты не развиваешься как специалист. Поработав так какое-то время — хотя я до сих пор продолжаю быть фрилансером, — я поступил в аспирантуру ВШЭ. К тому моменту у меня уже сформировалась область интересов: мне нравится критически изучать труд и менеджмент, интересно заниматься тем, что может иметь прикладное значение — либо для социальной критики, либо для политики, либо для задач администрирования.

Едва ли нахождение в аспирантуре как-то продвинуло меня в моем исследовании. Я почти не пользовался ни социальным капиталом академического сообщества — я говорю про людей, специалистов, — ни его физической инфраструктурой. В Вышке не очень здорово налажена среда для коммуникации — во всяком случае в нашей дисциплине — нет сообществ, слабый коннект между преподавателями, студентами и людьми из смежных дисциплин. Разве что дважды в год происходили безумные встречи с руководством, где от аспирантов требовали какой-то информации о том, что они уже сделали, не слишком ли задумались над темой диссертации и тезисом, может быть, стоит начать действовать… Что-то из этого, конечно, могло быть полезным. В целом все лучшее в аспирантуре — это побочный продукт коммуникации между людьми, которым порой бывает не все равно. Такие люди есть, их не так много, но они исправляют системные огрехи. В остальном аспирантура — достаточно болезненное мероприятие для меня. Единственное, что она мне дала, — время, чтобы провести исследование, которое мне интересно. Хотя мне даже заплатили за него, потому что я выиграл какой-то грант, случайно на него подавшись…

Моя траектория содержит в себе серию разрывов и

***

Давид Хумарян — социолог, исследователь. В настоящий момент независимый специалист в сфере рыночного консалтинга, преподаватель и сотрудник НИУ ВШЭ (Москва) по совместительству. В круг исследовательских интересов входят экономическая социология, политическая экономия, социология труда, исследования организаций и менеджмента. Автор исследований на темы управления в IT и креативных индустриях, структуры российского рынка онлайн-образования, практик цифровизации HRM-функций в компаниях корпоративного сектора.

Связаться с Давидом можно в фейсбуке или по электронной почте.