Глеб Напреенко и Александра Новоженова. Акционизм в период фрагментированного государства

В серии «Очерки визуальности» издательства «Новое литературное обозрение» вышла книга «Эпизоды модернизма: от истоков до кризиса». Ее авторы — Глеб Напреенко и Александра Новоженова — историки искусства и критики, совместно редактировавшие на протяжении 2016 года интернет-издание художественной и общественной критики «Разногласия». В фокусе их книги — понятие «модернизм». В последовательности его «эпизодов» в России авторы пунктирно намечают путь искусства в XX веке и картину трансформаций реальности, оставившей в искусстве свои следы.

Публикуем заключительную главу этой книги, посвященную феномену московского акционизма, его социальному и политическому контексту, грамматике и потенции.

Силовое предпринимательство

Период московского акционизма 1990-х годов совпадает, пользуясь терминами социолога Вадима Волкова, с периодом «силового предпринимательства» [1] и «фрагментированного (слабого) государства» [2]. Структуры советской законности распадаются, государственные институты перестают обеспечивать решение имущественных вопросов, а главное — государство теряет монополию на насилие. Теперь в переделе собственности участвуют те, кто распоряжается силовым ресурсом, — силовые предприниматели. Они навязывают свои услуги производителям благ и торговцам благами. Границы между ОПГ [3], органами правопорядка и охранными предприятиями размываются. Общество — включая государственные учреждения — строится как система «крыш» разного уровня.

Конец московского акционизма соотносится с наступлением «четвертого передела» — моментом, когда государство наконец обретает монополию на насилие. В этот период, как пишет Волков, «государственные органы стали основным инструментом… судебная система заработала на передел собственности. Она работала в сочетании с использованием милиции (уголовных дел) и силовых спецподразделений» [4]. В этот момент акционисты столкнулись с реальным преследованием за свои действия. Закон Другого, к которому всегда адресовался акционизм, но который в период «слабого государства» был скорее фиктивной фигурой, обрел свои контуры и жесткость. Акционизм как историческое явление можно локализовать, ориентируясь на структуру взаимодействия художников с законом Другого. Условным началом акционистского периода можно считать несостоявшееся уголовное преследование участников группы «Э.Т.И.» за акцию со словом «х*й» на Красной площади (1991). СССР распался в том же 1991 году: не стало субъекта власти, который мог бы осуществить это преследование. Уголовное преследование и вынужденная эмиграция Авдея Тер-Оганьяна и Олега Мавромати оказались, соответственно, завершающими эпизодами московского акционизма.

Апеллируя на протяжении 1990-х годов к складывающимся отношениям власти, акционисты никогда не обращались напрямую к тем, кто реально участвовал в ее переделе. Бросая вызов абстракции государства в момент его ослабления, они одновременно конструировали его в качестве Другого, но такого Другого, с которым возможен если не спор, то двустороннее определение границ. Со складыванием новой авторитарной путинской модели, при которой были легализованы криминальные капиталы, а теневые взаимодействия переместились в «белую» государственную зону, такой диалог-пререкание оказался невозможен. Российские акционисты после 1990-х годов будут действовать уже перед лицом окрепшего государства, демонстрируя умение виртуозно ускользать от наказания, как, например арт-группа «Война», или же, напротив, идя на прямую жертвенную конфронтацию с ним, как, например, Петр Павленский. Вокруг сильного государства, получившего контроль над всеми медиаканалами, начал складываться общественный консенсус, и акции стали провоцировать не представимый ранее резонанс. Именно с этого времени им начинает приписываться эпитет «оскорбительные», а сами они ведут к расколу общественного мнения и эскалации обширного конфликта воображаемых идеалов; самый известный пример — история с

Постмодернизм, модернизм и демократические институты

Гегемония постмодернистского мышления в 1990-е годы стала культурным эквивалентом политической ситуации, возникшей с падением социалистического блока и исчезновением политической альтернативы. Хотя уже с 1970-х годов можно говорить о существовании советского постмодернизма в ряде художественных практик и в качестве модальности мышления, он все же никогда не получал статуса культурной гегемонии: СССР до последнего пытался сохранять себя в качестве модернистского проекта. Для России, в отличие от Запада, постмодернизм не стал большим критическим проектом, программной альтернативой модернизму.

Напротив, расцвет российского постмодернизма в 1990-е годы стал культурным выражением коллапса этической альтернативы. Он переживался как безграничное поле релятивизма, рождая у нового поколения культурных производителей чувство головокружительной дезориентации и относительности идеологических координат. Поле культурного постмодерна работало как экран, за которым разворачивалось открытое насилие. Однородная и, как казалось, тотальная текстуальность помогала вытеснить из культурного сознания драму нового социального антагонизма, разворачивавшуюся в этот момент. Российская версия постмодернизма была эффектом разрушения конструкции биполярного мира, построенного на фундаментальном противопоставлении двух политических моделей. Теперь различие равномерно растворялось в мире, окрашивая двусмысленностью все его проявления.

Если открытие амбивалентности как основополагающего свойства языка переживалось в первом авангарде как освободительное, то в культуре новой России амбивалентность высказывания воспринималась как обесценивание содержания. В первом модернизме анализ основ языка был связан с интересом к акту высказывания, к точке производства речи. В постсоветской ситуации постмодернизм функционировал на уровне речевых содержаний, оторванных от актов, — пустого текста, заслоняющего позицию говорящего и его интересы.

Бросая вызов абстракции государства в момент его ослабления, они одновременно конструировали его в качестве Другого, но такого Другого, с которым возможен если не спор, то двустороннее определение границ.

Такой же ширмой для реального положения дел, связанного с силовым переделом собственности, становится появление институтов политической репрезентации, парламента. «Представительство» всех элементов политического спектра превращается в будто бы свободную, но при этом очевидно абсурдную конкуренцию партий «монархистов», «реалистов» и любителей пива. И критика репрезентативной демократии как постмодернистской игры ложного выбора приходится в искусстве именно на 1990-е годы.

Параллельно с «избирательными» проектами московских акционистов, которые относятся ко второй половине этого десятилетия, немецкий художник Кристоф Шлигензиф запускает предвыборную кампанию партии социальных отбросов «Шанс-2000» (1998), не только буквально реализуя метафору «политического балагана», но и реально помогая включиться в избирательный процесс членам своей партии — безумцам и социальному мусору всех мастей. Один из лозунгов предвыборной кампании Шлигензифа — «Сделай ошибку!». Действительно, демократический выбор всегда ошибочен, поскольку в конечном счете один кандидат ничем не отличается от другого: никакого влияния на саму структуру общественного устройства через систему выбора из нескольких вариантов оказать нельзя. Художник может включиться в карнавал политических масок, как это делает Кулик со своей «Партией животных» (1995): подыгрывая карнавальному релятивизму, завладевшему молодой демократией, он подогревает уже родившееся в обществе недоверие к ней, подтверждая, что на этой территории нет смысла искать политических возможностей.

Неверно было бы ставить «животный» проект Кулика в один ряд с «избирательными» проектами Бренера и Осмоловского (1995). Последние стремятся не к карнавализации выборного механизма, а к артикуляции раскола между «мы» и «они», к обострению позиций, а не к их смешению. Чтобы выйти за рамки ситуации культурного и политического постмодерна, эти художники прибегают к экстремальной актуализации акта высказывания. Такая актуализация является сутью акционистского метода. Преодолеть бесконечно двусмысленную текстуальность оказывается возможно только через демонстрацию (то есть акт грубого эксгибиционизма) либо через лишенный содержания вопль. Такого рода высказывание принимает форму констатации, указания или отрицания, но не позитивной прокламации. Александр Бренер и Барбара Шурц закрашивают граффити на Берлинской стене («Попытка закрасить граффити Берлинской стены», 1998), чтобы восстановить ее в качестве границы, экстаз от разрушения которой не более чем прекраснодушное заблуждение. Бренер стремится внести раскол в глобализированный мир и как можно резче провести черту, которая отделяет метрополию от колонии, «своих» от «чужих», изобилие от нищеты, объединенную Европу от варваров. В акции «Чего не доделал Давид» (1995) Бренер выкрикивает фразу «Работайте, работайте, я ваш новый коммерческий директор», стоя на месте памятника Дзержинскому на лубянке. Тут он снова восстанавливает знак структурирующего императива, ликвидированный в эйфории освобождения. Как и в СССР, в новом капиталистическом порядке тоже имеется этот господский императив — но он невидим, и дело Бренера — его проявить. Вопль или отрицание — «против всех» — суть авангардистские, то есть модернистские приемы. Заимствуя методы и материал первого авангарда, а также приемы и методы панка и ситуационизма как последнего ультрамодернистского проекта, Осмоловский, Пименов и другие участники движения «Э.Т.И.» и проекта «Нецезиудик» используют их для того, чтобы заявить претензию на подлинность и внести раскол в постисторическое, постсоветское и постмодернистское пространство.

Отчуждающему универсализму парламентской демократии может быть противопоставлена прямая демократия, в которой акт высказывания не скрыт и не опосредован. Кампания «Против всех» (1997–2000) позволяет обнаружить в механизме опосредованной демократии лазейку для ее взлома и непосредственного участия. Но в эпоху новых политтехнологий, которые осуществляют свое воздействие через массовые медиаканалы, такая попытка обречена на провал. Это становится очевидным в акции «Первая перчатка» (1995), где Бренер вызывает Ельцина на равный бой.

«Демократические» институты появляются одновременно со «свободными СМИ» и вызывают такое же недоверие. Именно свободные медиа новой демократии производят состояние, которые участники художественной жизни этого времени описывают как «постмодернизм». При этом фантастическое, виртуальное пространство медиа продолжается в реальном пространстве улиц криминального города, на которых молодые люди ввязываются в драки, а случайные прохожие гибнут в бандитских разборках. Акция существует между пространством медиа и реальностью улиц. О выходках акционистов пишут в многотиражных ежедневных газетах — например, в «Московском комсомольце». Гетто культурных отделов еще не поглотило их: заметки об акциях публикуются среди заметок о городских происшествиях и криминале. Акция расценивается как городское происшествие и охотно берется в оборот индустрией желтой прессы.

Пользуясь идентичностью агрессивного уличного панка, готового в любой момент ввязаться в драку, акционисты используют внезапную эскалацию насилия как стратегию, направленную против идеологов нового порядка и культурного производства. К таким эпизодам относятся скандалы на поэтических чтениях и семинаре Валерия Подороги (1994), где «пострадавшими» от внезапной агрессии Осмоловского становились художники и поэты. Это насилие пародировало насилие улиц, противопоставляя «говорение» акту. Перед тем как дать волю кулакам на семинаре, на котором художники собрались, чтобы пофилософствовать, Осмоловский предупреждает: он будет драться до первой крови с тем, кто скажет хотя бы слово [5].

У Дмитрия Пименова в работе «терроризм и текст» [6] (1994) в ход идет материал первого авангарда, панк-культуры и ситуационизма, цитаты из леворадикальных мыслителей — весь арсенал антибуржуазной культуры. Но при этом для Пименова язык как таковой заведомо ложен и дискредитирован как язык власти. Единственное, что имеет смысл, — чистое действие по ту сторону речи, террор безо всяких поблажек буржуазии.

Если модернизм претендовал на идеальное сопряжение акта высказывания и его содержания, медиума и послания, то любое послание в акционизме уже скомпрометировано. В этом — ограничение акционизма и его непреодолимое отличие от модернизма. У модернизма акционизм заимствует преклонение перед истинностью акта, но позитивное идеологическое послание, помещенное в его рамку, остается фрагментарным. Это лучше всего видно именно в акциях, претендующих на некую политическую прокламацию, например в «Баррикаде» на Большой Никитской (1998), собранной среди прочего из сваленных в кучу произведений искусства, или в «Демонстрации» (2000), где фигурировал лозунг «Дьявол, революция, онанизм».

Грамматика

При этом в акционизме резко высвечивается сама структура высказывания как акта, производящегося из определенного места. Неверно понимать акцию как недифференцированный «звериный» аффективный жест. Акционизм отличается от любых других перформативных выступлений того же периода — всевозможных хеппенингов, которые проводятся в московских сквотах, продолжающихся «Поездок за город» КД и тому подобного — своей артикулированностью в системе символических координат. В этом смысле акционистскими по своей структуре являются видеоработы Гии Ригвавы: «Не верьте им, они все врут» (1993), «Ты бессилен, или Все не так уж и плохо» (1993), «Ты можешь положиться на меня» (1993).

Использование, например, Маяковским местоимений второго лица, а также бытовых, просторечных обращений («послушайте…», «вот вы, женщина» и т. д.) было новаторским футуристическим приемом для моментального ангажирования публики и отмежевания от нее — этим чисто грамматическим приемом задавалась диспозиция поэта-футуриста и толпы. По контрасту с витающей «незаинтересованностью» символистской позиции, всегда отсылающей к далеким «смыслам» и «мирам», лежащим за пределами акта речи, производимого «здесь и сейчас», футуристы прибегали к агрессивному грамматическому противостоянию «себя» и «их», «я» и «они».

Акционизм тоже занимается тем, что грамматически формулирует радикальный раскол между субъектом акции, который берет на себя ответственность за высказывание, и Другим. В высказывании, которое формулируется в акционистском жесте, и также в названии акции отчетливо задается конфликт между субъектом и Другим, восстанавливается знание о том, что любое единство и согласие — не более чем временная иллюзия. Акционист противопоставляет себя тем, кого без дополнительных пояснений именует местоимением «они». «Они» авангарда — это буржуа, но в постсоветской ситуации речь может идти лишь об участниках и идеологах (в том числе культурных) силового передела, то есть о тех, кто стремится занять в этом обществе господские позиции. Называясь словом «эти», художники подразумевают, что «этими» их называют «они» — государство, культурный истеблишмент или вообще «серьезные люди», «решалы». «Эти» — презрительное местоимение для отбросов: люмпенов, панков и футуристов.

Если модернизм претендовал на идеальное сопряжение акта высказывания и его содержания, медиума и послания, то любое послание в акционизме уже скомпрометировано.

Один из многочисленных примеров такого грамматического противопоставления — совместная акция Бренера и Ярослава Могутина «Они думают, мы будем убивать друг друга» (1994). К этому же приему Осмоловский обращается в поздней работе «Это вы сделали? Нет, это вы сделали» (2013). Так же устроены повторяющиеся уверения Гии Ригвавы «Они все врут… они все сожрут» или «ты можешь положиться на меня»: их доверительность — доверительность гипнотизера. Использование местоимения первого лица («меня») предполагает, что представляться — это лишнее, что говорящий и так внушает доверие. «Они» не должны объясняться перед зрителем, чтобы утверждать свою власть и подчинять его своей воле. Достаточно того, что «они» завладели позицией в медиатрансляции. Эта работа — почти буквальный парафраз рекламы банка «Менатеп» 1991 года с молчащим диктором — ее транслировали сразу после программы «Время». Реклама вышла в трех сериях. В первой серии этого ролика мужчина в пиджаке просто молчал в кадре 30 секунд, гипнотизируя зрителя взглядом. Во второй серии он произносил фразу: «Придет время, и я скажу все, что думаю по этому поводу». В третьей он, наконец, раскрывал карты как мессия нового капитализма: «Пришло время и я говорю вам: вступайте в „Менатеп“». «Они» пытаются подчинить своему внушению, создав иллюзию «мы» — например, призывая вступить в «Менатеп» или в одну из новых партий. «Эти» сопротивляются, настаивая на обострении конфликта с «ними».

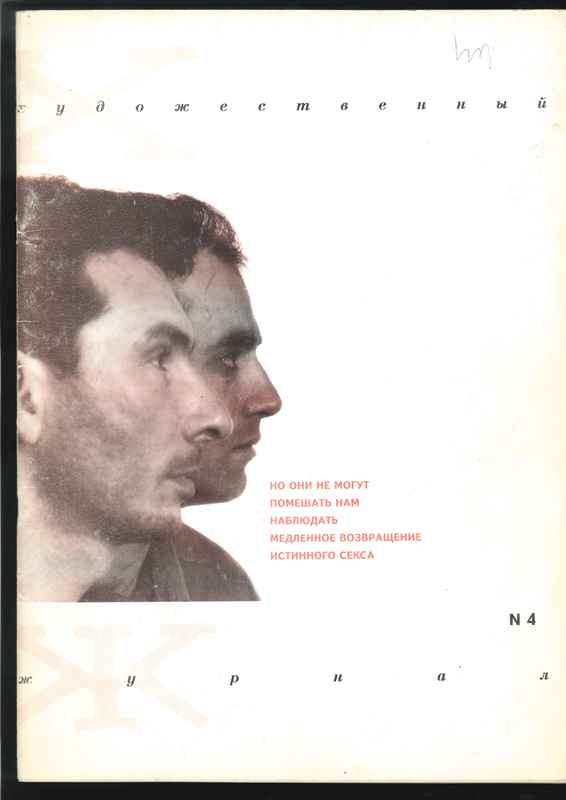

«Художник должен взять власть!» (1995) — в этом заявлении Бренера [7] звучит стремление актуализировать первое лицо: художник никого не представляет и ни с кем не солидаризируется, он не рассказывает о другом классе, он сам является своим классом, беря на себя ответственность в проявленном им же конфликте с «ними». Поэтому в проекте Марата Гельмана «Партия под ключ» (1995) Бренер противопоставляет себя уже своим потенциальным избирателям. Он издевается над системой парламентаризма, забрасывая их яйцами. В конфликт с «ними» он вступает почти всегда вооруженный только своим телом и тем, что тело производит, — например, экскрементами, которыми художник может кидаться в «них», пока «они» не запросят пощады. Именно на этом основании стала возможна единственная коллаборация Бренера и Кулика, когда Бренер в боксерских шортах водил взбесившегося и голого Кулика-собаку («Бешеный пес, или Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером», 1994). Но, как выясняется в совместной работе Ригвавы и Бренера «Но они не могут помешать нам наблюдать медленное возвращение истинного секса» (1994), размещенной на обложке четвертого номера «Художественного журнала» за 1994 год, истина, которую «эти» могут противопоставить «им», — это истина чисто сексуального характера, связанная с мачистской фаллической претензией авангардиста [Ил. 1]. Это претензия, голая в прямом и переносном смысле: она ничем не подкреплена и часто проявляется в форме прямого эксгибиционизма. Последняя гордость пролетариата — в его потенции. Правда, вставая на такую позицию, акционисты, как мы увидим ниже, делают это довольно двусмысленно. Беднякам остается только любовь. Но и в ней они терпят неудачу.

Passage a’l acte и acting out

Если под социальным Другим подразумевать государство, то 1990-е годы — эпоха слабого Другого, распавшегося на фрагменты. В акционизме этого периода Другой всегда не вполне определен: то ли это специально приглашенные зрители, то ли государственная власть, воплощенная в фигуре комического и такого же дезориентированного, как остальное население, милиционера, то ли город как таковой, то ли абстрактная власть в Кремле. Акция выступает заклинанием Другого, тестом на определение и проявление его границ, зримых и незримых. Понятием acting out в психоанализе обозначается выходка, обращенная к Другому, не способному дать на нее достойный ответ, — выходка вызывающая, но всегда застрахованная от слишком опасных последствий [8]. Так, например, вызов на бой, брошенный Бренером Борису Ельцину с лобного места в акции «Первая перчатка», в конечном счете был адресован немым кремлевским стенам.

В 1995–1996 годах Екатерина Деготь критиковала московский акционизм за противодействие любой попытке интерпретации [9]. Как пример такого противодействия она приводила работу Осмоловского «После постмодернизма остается только орать» (1992): фотографии орущих ртов, заключенные в золотые рамы и сопровождаемые аудиозаписью криков [Ил. 2]. Золотая рама — атрибут цитатной постмодернистской культуры — к интерпретации как раз располагает, задавая границы произведения. Но раму прорывает крик, объект-голос, раздающийся из ротового отверстия. Сколько ни интерпретируй раму, вопль не перестанет звучать в ушах. Вопль работает как объект a, который Жак Лакан вводит, рассуждая среди прочего об acting out. Acting out дает Другому материал для интерпретации. Но одновременно Другому предъявляется некий объект, который интерпретации не вполне поддается: субъект размещает его в отверстии своего тела или исторгает из него [10]. Так работает и вопль у Осмоловского, и дерьмо, оставленное Бренером у картины Ван Гога в Пушкинском музее [11]. Поэтому же акция Бренера, в которой он вызывает Ельцина на бой, метонимически называется «Первая перчатка». Демонстрация объекта в выходке, которую мы обозначили как acting out, всегда двусмысленна. Это особенно видно в акциях Бренера. Устраивая эксгибиционистскую провокацию, он всегда терпит поражение: демонстрация оборачивается провалом. Фаллическая выходка выставляет напоказ кастрацию. Попытка Бренера публично заняться сексом с женой Людмилой у памятника Пушкину («Свидание», 1995) кончается тем, что он признает: «Ничего не получается!»

Акционизм — практика, пародирующая мачизм 1990-х годов, когда все решения принимаются по праву силы или завоеванного силой авторитета.

Проявление объекта а не представляет настоящей опасности, однако вызывает тревогу и замешательство. При всей своей милитантности акционисты не ставят задачу внушить реальный страх, стремясь лишь спровоцировать тревогу, которая не исчерпывается никаким позитивным политическим лозунгом и вообще прагматикой. Она не подразумевает цели. Художник «должен взять власть», но вынужден признать, что вооружен «обоссанным пистолетом» (название книги Бренера 1997 года), — так выглядит функция акциониста в обществе, где передел влияния идет между субъектами реально вооруженными. Акционисты — люди того же поколения, что участники криминальной мобилизации 1990-х годов. Но их выбор не вступление в ОПГ, а пародийное насилие. В тексте «Несостоятельность: репрезентация» Бренер описывает свою деятельность как перевертыш нормального функционирования художника или криминального авторитета [12]. Эти две фигуры сближает тот факт, что их слова и действия признаются достоверными благодаря их собственной общепризнанной состоятельности — благодаря функции авторства. Бренер, напротив, утверждает свою несостоятельность как автора и выставляет ее на обозрение.

Акционизм — практика, пародирующая мачизм 1990-х годов, когда все решения принимаются по праву силы или завоеванного силой авторитета. Стратегия же одного из самых ранних феминистских перформансов, «Памяти бедной Лизы» (1996) группы «Фабрика найденных одежд», отличается от маскулинного acting out, устроенного как эксгибиционистская, пусть и неудачная демонстрация фаллоса. В этом перформансе художницы прыгают с моста в питерский канал, как героиня Карамзина, сами становясь объектом [Ил. 3]. Такое поведение описывается в психоанализе термином passage a l’acte (отыгрывание): речь идет об идентификации с объектом а и уходе или бегстве со сцены — выпадении из мира [13].

Такое падение со сцены кажется похожим на акции, в которых авторы напивались до мертвецкого состояния; самая известная из них — «В сторону объекта» (1992) Авдея Тер-Оганьяна. Но между ними есть отличие: героини «Памяти бедной Лизы» инсценировали суицидальный уход со сцены, а

Соотнесенность с отбросом лежит также у истоков карьеры Олега Кулика. Говоря о мифических истоках своей собачьей идентификации, Кулик вспоминал позднее о большой собаке, которую его родители должны были отдать, поскольку не могли больше содержать. Изначально Кулик выступает в роли бездомного, выброшенного на улицу пса, готового на отчаянную агрессию или на унижение перед новым хозяином (то есть перед формирующимися или уже существующими институциями современного искусства) [14].

Ближе всех к труднодостижимой, в отличие от acting out, границе passage a l’acte подошел Дмитрий Пименов. Именно потому его стратегия вызывает такое восхищение у коллег. Если Осмоловский вслед за композитором Карлхайнцем Штокхаузеном мог говорить о теракте 11 сентября 2001 года в

Последним жестом Пименова, которым он восстановил против себя уже не власть, а протестующих против нее, стала его выходка на митинге на Болотной площади в 2011 году. Он стал срывать пресс-карты у журналистов и был избит как провокатор. Его стратегия, как и раньше, состояла в отчаянном стремлении к абсолютному одиночеству и исключенности, но в путинской России, где политическая власть приняла окаменевшие формы, такая акция читалась уже по-другому. На «болотных» протестах монолитному Другому власти был противопоставлен монолит этической солидарности, морализирующего взаимопонимания граждан, сплотившихся против однозначного зла государства, — поэтому на антипутинском митинге не нашлось никого, кто мог бы понять акт Пименова иначе, нежели как вражескую провокацию.

Примечания

[1] Волков В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в

[2] Там же. С. 278–293.

[3] Организованная преступная группировка.

[4] Волков В. По ту сторону судебной системы, или Почему законы работают не так, как должны // Неприкосновенный запас. 2005. No 4 (42) (цит. по: Волков В. По ту сторону судебной системы, или Почему законы работают не так, как должны [Электронный ресурс] // Журнальный зал. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/ vv6-pr.html (дата обращения: 15.04.2016).

[5] См.: Мазин В. Мастерская визуальной антропологии 1993–1994. М.: Художественный журнал, 2000.

[6] Пименов Д. Терроризм и текст // Радек. 1993. No 1. С. 75–79.

[7] Одноименные выездные выставка и акция были проведены Александром Бренером в 1995 году в

[8] Лакан Ж. Семинары. Книга 10: тревога (1962/1963). М.: Гнозис, логос, 2010. С. 152–154.

[9] Деготь Е. Террористический натурализм. М.: Ad Marginem, 1998 (цит. по «террористический натурализм»: Екатерина Деготь о травме контекстуализации в русском искусстве [Электронный ресурс] // теории и практики. Режим доступа: http://theoryandpractice.ru/posts/8627- ekaterina-degot-terrorist-natrualism (дата обращения: 15.04.2016)).

[10] Лакан Ж. С. 154–156

[11] В рамках совместной с Богданом Мамоновым и Антоном литвиным акции «Плагиат» (1994) в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве.

[12] Бренер А. Несостоятельность: репрезентация // Радек. 1993. No 1. С. 85–86.

[13] Лакан Ж. С. 143–145.

[14] «После того как я перестал развешивать картины в „Риджине“, у меня не было денег даже на хлеб. Мне ничего другого не оставалось, как бегать по улицам, как бездомный пес, и лаять на людей. Я приполз к Марату Александровичу Гельману и предложил охранять вход в его галерею. „Возьмешь, — говорю, — меня на службу, буду верен тебе, как пес цепной“» (цит. по: Собакиада Олега Кулика: 20 лет назад скромный художник родом из Киева впервые стал собакой [Электронный ресурс] // Lenta.ru. Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2014/11/24/ kulik (дата обращения: 15.04.2016)).

[15] Например, в рамках дискуссии «Искусство после апокалипсиса» (2015) в ГЦСИ в Москве. См.: Искусство после апокалипсиса [Электронный ресурс] // Государственный центр современного искусства. Режим доступа: http://www.ncca.ru/events.text? lial=2&id=3082 (дата обращения: 15.04.2016).

[16] 1999. Взрыв на Манежной. Пименов [Электронный ресурс] // Запрещенное искусство. Режим доступа: http://artprotest.org/cgi-bin/ news.pl?id=3028 (дата обращения: 15.04.2016).

[17] Бренер А., Пименов Д. Сумасшедший разведчик // Радек. 1993. No 1. С. 16–27.