Эрик Лоран. Невозможное именование, его кажимости, его синтом

Среди русскоговорящих, так или иначе связанных со Всемирной ассоциацией психоанализа (WAP/AMP) и, в частности, с инициативой Новой лакановской школы (NLS) в России, набралось немалое количество переводов статей и фрагментов книг по психоанализу лакановской ориентации. Некоторые из переводчиков, проживающие ныне в разных городах и странах — Санкт-Петербурге, Париже, Москве, Алматы, были бы рады опубликовать свои переводы и искали этой возможности. В собрание переводов, озаглавленное «S1: именование, скрепление, увязывание» вошли четыре статьи французских аналитиков. Ссылка для скачивания файла: https://lacan.moscow/wp-content/uploads/2025/01/S1.pdf

На syg.ma публикуется одна из статей этого сборника — «Невозможное именование, его кажимости, его синтом» Эрика Лорана. В ней французский психоаналитик разрабатывает интереснейшую проблему именования, показывая, например, резонанс между местом именования в психоаналитической практике и разработками Сола Крипке. Лоран напоминает о различии именования и идентификации, о принципиальной дистанции, которую психоанализ занимает к идентификациям. Отделяя именование от идентификации, Лоран настаивает на непрекращающемся усилии обхождения с языком, которое обнаруживает и поддерживает ход психоанализа, и где даже конец анализа не означает окончания усилий. На любом этапе анализа психоаналитик должен распознать и воздать должное усилиям субъекта в пользовании означающим.

Какие выводы мы можем сделать из топологических разработок и деформаций, произведённых Жаком Лаканом в ходе его преподавания, касательно определения конца анализа, касательно самого опыта перехода (passe) и, соответственно, касательно интерпретации?

Фрейд оставил нам проблему, заключающуюся в том, что психоанализ состоит в пересечении (traversée) определённого количества идентификаций, особенно фаллических; последние по-разному распределяются с мужской и женской стороны, причём каждый пол имеет свой собственный способ быть не без этого. Эта диалектика находит свое неизбежное завершение в конце психоаналитического опыта, когда мужчины и женщины сталкиваются с различными камнями преткновения в зависимости от своей позиции в сексуации.

Более поздние разработки в психоанализе постоянно смещали акцент по ту сторону фаллической идентификации, а именно на идентификацию субъекта в качестве объекта. Таким образом, по ту сторону фрейдовского тупика «скалы кастрации» попытка Мелани Кляйн исследовать наслаждение фантазма и ухватить фундаментальные способы его образования открыла другие исходы опыта лечения.

Начиная с 1950-х годов Лакан стремился навести в этих вопросах порядок, подходя к концу лечения с точки зрения возможного пересечения (traversée) фантазма, в то время как постфрейдисты — и в особенности french group — настаивали на фиксации в фантазме. В частности, Лакан учился от противного у Мориса Буве, который в то время считался выдающимся теоретиком. Чем больше Буве придавал плотности (faisait consister) фантазматической фиксации как «реально» пережитому опыту, как «тестированию реальности» в лечении, тем больше Лакан стремился к разуплотнению (desserrage) фантазма вплоть до его знаменитого «пересечения» (traversée).

Топологические переворачивания (Rebroussements topologiques)

В начале его преподавания это «пересечение» представлено как серия пересечений идентификаций. Схема с двумя зеркалами, предложенная в «Замечании к докладу Даниэля Лагаша», предполагает пересечение плоскости идентификаций.

Эту формализацию можно понимать либо в терминах прохождения через опредёленное количество идентификаций, исследуемых в систематической матрице (например в матрице, которую Лакан предлагает для лечения маленького Ганса1), либо в топологических терминах перехода на другую сторону (когда идентификации исследованы, мы переходим на их другую сторону), что также может быть описано в терминах эффектов переворачивания (d’effets de rebroussement)2. Поступательное движение раскрытия идентификаций позволяет нам в определённый момент перейти от точки, наделённой особыми топологическими свойствами, к точке, которая работает как её изнанка. Это мёбиусное переворачивание происходит в фундаментальной точке перегиба поверхности.

Лакан прибегал к различным топологическим объектам, способным дать понимание этой операции; однако по мере развития своего преподавания он столкнулся с тем, что за пределами единичной черты идентификации, когда идентификация пересечена, то, что обнаруживается, — это значение маленького a.

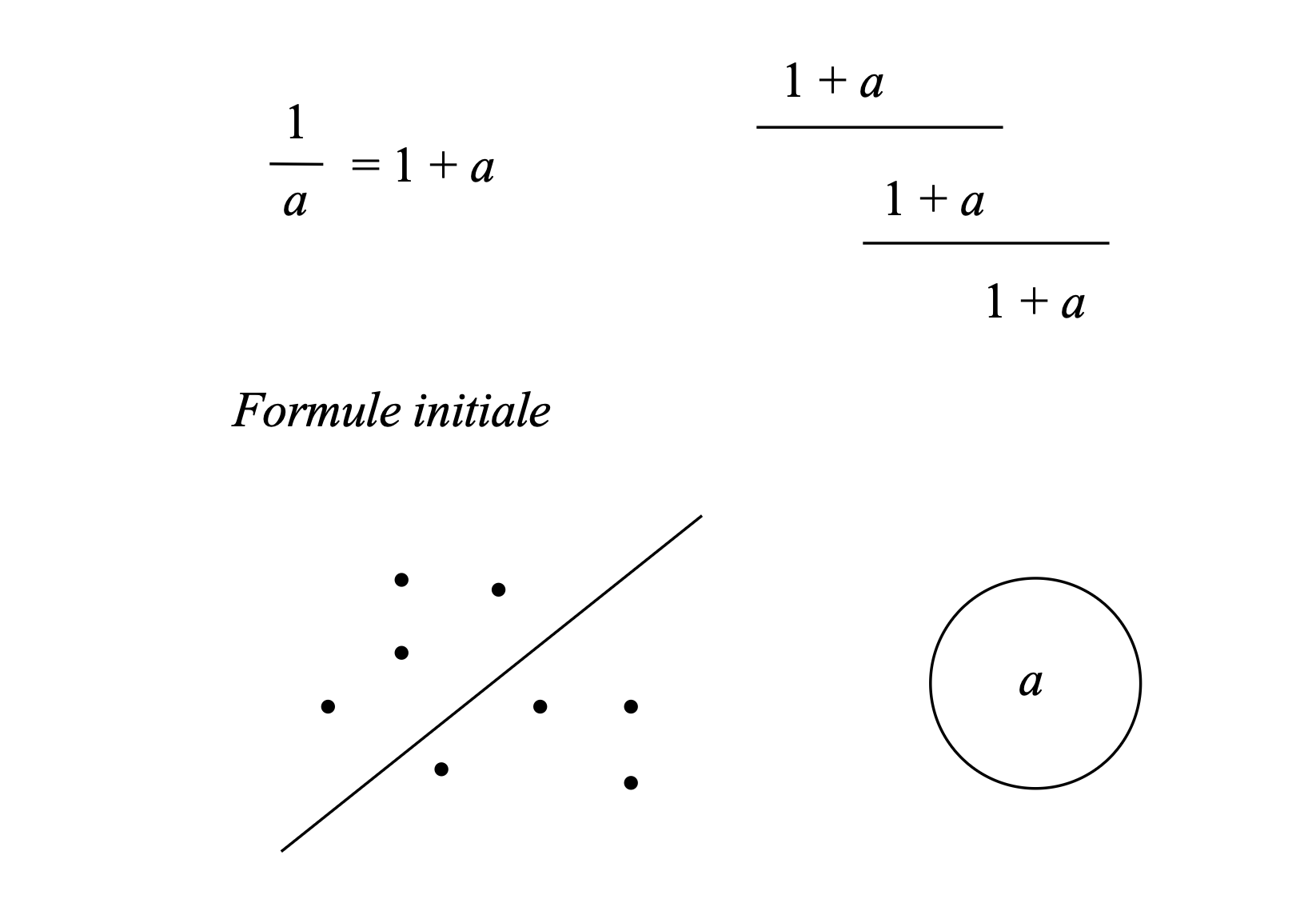

В его Семинаре об идентификации пересечение плоскости идентификаций уступает место записи дроби3. Проблема уже не в идентификации [I (A)], которая как бы «перечёркнута», а в развитии, до бесконечности, дроби.

В самом деле, единичная черта не может существовать без учёта этой упущенной встречи с наслаждением, а также без того значения, которое она приобрела для субъекта. Через своё бесконечное развитие эта дробь, в свою очередь, приводит нас к разворачиванию бесконечной прямой4; объект a представлен тут дырой, расположенной вне прямой — здесь мы получаем парадигму, существенно отличающуюся от парадигмы «края», способного очертить объект a.

Это изменение перспективы имеет последствия для практики психоанализа. Например, оно открывает нам критическую точку зрения на формулу, выведенную Сержем Леклером, который получил из своего анализа представление о том, что для перехода через плоскость идентификаций необходима некая идентификация вне смысла. Леклер весьма хорошо рассказывал о собственном опыте лечения, приписывая его пациенту, маленькому Филиппу5, однако мы знаем, что это был рассказ о случае Сержа — в какой-то момент он и сам того не скрывал. Так, он представил в некотором роде своё свидетельство о переходе (passe). Мы обнаруживаем в этом свидетельстве идентификацию в качестве любимого ребёнка тети — «бедного Филиппа», когда он был болен, а также изобилие единорогов и множество прочих фаллических дам… В конце концов, это разрастание редуцируется благодаря работе вне смысла, выделяющей знаменитое “Poordjeli”, синтагму, в которой сгущены «бедный Филипп», единорог и т. д. Теперь для Леклера — именно так он это представляет — это лишённое смысла означающее приводит к формуле, с помощью которой он обретает Ты есть это, следуя перспективе конца лечения, намеченной в «Функции и поле речи и языка…»6. Эта формула — способ не только утвердить пересечение плоскости идентификаций и некоторое вне-смысла, которое больше ничего не означает, но и представить своё бытие.

Лакан возражает на это в тексте «Положение бессознательного»7, подчёркивая, что это лишь операция отчуждения; остается операция сепарации. Проблема не столько в том, чтобы выделить серию более или менее осмысленных фонем, сколько в том, чтобы определить, какую игру с Другим поддерживают эти фонемы. Что за часть — строго говоря, значение наслаждения — задействована в сепарации с Другим? Операция сепарации является более сложной, потому что она всегда кажется подчинённой бесконечной прямой повторения, никогда по-настоящему не закругляясь (se boucler).

Эта проблема, мобилизовавшая усилия Лакана, трансформируется следующим образом: учитывая бесконечность символической прямой, невозможно ограничиться описанием плоскости идентификаций или её пересечения.

Символическое повторение следует понимать не столько как идентификацию, сколько как именование8: оно включает в себя креационистское значение имени, о котором говорил Паскаль Перно в своей вводной лекции9. Пройдя через определённое количество идентификаций, становится возможным дать новое имя — позже Лакан использует термин синтом, который подразумевает как имя, так и значение наслаждения. Как назвать это новое, не получив в итоге Ты есть это, которое можно схватить, взять в руки, как формулу Poordjeli? Оно ускользает. Но, что же, тогда больше не будет конца?

Поскольку вопрос больше нельзя свести к плоскости, то как мы сможем закрепить, зажать (coincer) что-то, исходя из бесконечной прямой? — Например, добавив две другие бесконечные прямые, переплетение которых имеет форму узла между символическим, воображаемым и реальным, причём в каждом из этих регистров есть дыра.

Таким образом, Лакан превращает проблему в решение. Как неоднократно показывал в своих лекциях Жак-Ален Миллер, Лакан часто создавал для себя проблему, которая заводила его учение в тупик, и каждый раз благодаря этому тупику находил новое решение — например, пролагая путь перехода (passe) как путь стягивания узлов, что вновь вводило перспективу возможного конца анализа после того, как было разрушено то решение этого вопроса, которое он сам вначале предложил.

От точки пристёжки через бесконечную функцию мы приходим к бесконечной прямой, а затем к тройному стягиванию, которое позволяет воссоздать эквивалент уже не точки пристёжки, а точки стягивания, — иначе говоря, скрепление (agrafe).

Ты есть это — Tât tvam asi — из «Функции и поля…» превращается в Я есть то, что является продуктом моего анализа и полученных мною в этом анализе имён.

Речь, тем самым, идёт не столько о противоположности идентификации и дезидентификации, сколько об имени, которое включает в себя как символическую черту, так и значение наслаждения.

Ниспровержение имени собственного

Это предполагает изменение концепции того, что мы называем именем собственным. То, что «Ты есть это» может составить имя собственное субъекта, означает шаг в сторону от лингвистических споров об именах собственных и именах нарицательных. Поскольку имя собственное — это то, что не имеет Sinn, оно является «чистым Bedeutung»10: если имя собственное не может быть переведено, оно не может относиться к различным Sinn, оно sinnlos; с другой стороны, его Bedeutung совершенно определён. Этот вопрос породил огромное количество логических разработок. Гуссерль прямо противопоставил себя Фреге, своему современнику, отказавшись проводить различие между Sinn и Bedeutung; его феноменология основана на этом основополагающем споре, который предшествовал спору о логических описаниях, развернувшемуся впоследствии более чем на полвека.

Однако «в имени собственном есть нечто, что всегда требует дополнения»11; как показывает Ж.-А. Миллер, Лакан использует этот спор об имени собственном, чтобы поместить имя собственное и имя нарицательное на одну сторону, ниспровергая при этом оппозицию Sinn/Bedeutung. Безоговорочно придерживаться различия, введённого Фреге, значит отказывать себе в гибкости, необходимой для учёта значения Bedeutung, о котором можно сказать лишь между строк, которое нельзя высказать, или которое, по крайней мере, не всё (pas toute). Ускользающий, несхватываемый, объект a становится инструментом подрывной деятельности, расшатывающим логические теории референции.

Поэтому необходимо смастерить логику именования так, чтобы сделать из него инструмент, который можно использовать в психоанализе. В начале Лакан опирается на Клода Леви-Стросса, который отвергает оппозицию между именами собственными и именами нарицательными12: для автора «Неприручённой мысли» любое имя собственное в конечном счёте не более, чем имя нарицательное, используемое для классификации видов. Даже если эти виды состоят из единственной особи, они остаются общими видами, системами классификации. Действительно, Леви-Стросс верит в такое бессознательное, которое, в своей восхитительной логической матрице, держалось бы само по себе, отделённое от любого наслаждения… И здесь мы снова оказываемся в чистом отчуждении, поскольку не улавливаем ничего из наслаждения субъектов, пришпиленных этой системой. Это критика, сформулированная Лаканом: как только мы сводим субъектов к точке в матрице означающих перемещений, кодифицированных и фиксированных, мы отвергаем их речь и то, что она передаёт — и в особенности мифы, которые служили именно для того, чтобы обходиться с наслаждением цивилизации.

Сол Крипке также атакует дихотомию «имя собственное/имя нарицательное», хотя и под совершенно другим углом. По его мнению, независимо от того, является ли имя собственным или нарицательным, что имеет значение с того момента, как имя было вам представлено, так это то, что произошла встреча13. Из контингентной эта первая встреча превращается в необходимую в силу самого факта именования. Вы никогда не забудете, как оно предстало вам в тот первый раз, в контингентности, сквозь все возможные миры, сквозь все описания, все повторения, все изменения, которые претерпит ваше знание о вещи, а также те, которые это знание заставит её претерпеть. Для вас оно всегда будет оставаться привязанным к этому опыту открытия. Именно в этом смысле и для Крипке имя собственное и имя нарицательное оказываются на одной стороне.

На пути к обобщённой двусмысленности (équivoque généralisé)

Лакан использует это, чтобы сделать из имени собственного, конечно, всё-таки имя, то есть в высшей степени означающий элемент, но имя особое: оно включает в себя остаток аналитического опыта и трансформаций, которые могли в нём произойти в отношении модальностей наслаждения субъекта.

Благодаря контингентной встрече с наслаждением каждый субъект сохраняет особый способ пользоваться общим языка, чтобы сказать нечто совершенно отличное от того, что этот язык, как обычно предполагается, говорит. Таким образом, субъекту удается высказать свой фантазм, используя слова своего рода-племени. Он просто кромсает их по-своему: их омофонизирует, их экивокирует, заставляет быть двусмысленными (équivoquise), и каждый раз по-особенному.

Послушав некоторое время какого-либо собеседника, можно ощутить, насколько он говорит не на общепринятом языке, который, казалось бы, использует — французском, испанском, английском… На самом деле он говорит на своём собственном языке, языке, где он выкручивается, изобретая каждый раз особый способ заставить быть услышанной свою сингулярную боль существования и особенности того, как для него проявилась упущенная встреча с наслаждением. С помощью такого приспособления он определяет имя собственное — имя нарицательное, то есть имя собственное, всегда дополненное чем-то в высшей степени парадоксальным. Это парадоксальное дополнение, которое вовсе не является стабильным и не может быть сведено к какой-либо определённой форме14, сопрягается с усилиями субъекта по именованию, то есть с его усилиями заставить обычный язык экивокировать, звучать двусмысленно (équivoquer), чтобы достичь объекта своих пожеланий, партнёра-симптома, которому он адресует своё влечение и при котором он восстанавливает часть утраченного объекта.

Это усилие именования совместимо с идеей бесконечной прямой. Жак-Ален Миллер подчёркивает этот парадокс15: дыра в символическом — то есть разрыв между одним означающим и другим, между одним именем и другим — затыкается другой дырой: именем собственным, которое никогда не появится. Когда Лакан утверждает, что Джойс-Симптом — имя Джойса, это ни в коем случае не означает, будто Джойс и симптом раз и навсегда пожали друг другу руки; будто, написав свое произведение, Джойс довольствуется тем, что является писателем, размышляющим о своём имени собственном перед полным собранием своих сочинений. Вовсе нет! Это “Finnegans Wake” Джойса, то есть бесконечная попытка экивокации всех языков, всех возможных имён, которые, в крипкеанском смысле, однажды ему явились, всех неудачных именований его контингентных встреч с наслаждением. Конечно, Джойсу на чисто внешнем уровне удалось выстроить все закольцевать: “Finnegans Wake” открывается и закрываются “riverrun”16; но не заблуждайтесь, течение реки непрерывно, это постоянное усилие, оно не прекращается. Джойс-Симптом относится к тем именам, которые в конечном итоге может найти для себя субъект в анализе. Его имя собственное — это его имя собственное — имя нарицательное, которое всегда должно быть дополнено; оно дополняется именно благодаря усилию сделать язык двусмысленным (équivoquer).

Лакан упоминал «усилие ответа» (effort de réplique)17, которое предпринимает Шребер, чтобы сохранить себя в Другом. В конце анализа, пройдя через свои идентификации, через своё имя фантазма и прикоснувшись к своему имени синтома, субъект, не обязательно психотический, также обнаруживает себя в какой-то мере в “Finnegans Wake”. Заставлять язык быть двусмысленным в постоянном «усилии ответа» может стать точкой опоры. Это вместе с тем вполне совместимо со стягиванием чего-то в узле консистенций R.S.I. — которые, как подобает истинному Имени-Отца, представляют собой множество инструментов или орудий для этой цели.

Использование парадоксов именования

Из некоторых недавних свидетельств аналитиков Школы [AE] я выделю несколько моментов, касающихся того, как имеющие опыт лечения и берущиеся говорить о нём для других, интерпретируют это парадоксальное именование, возникающее в ходе анализа.

Начнем со свидетельства Анн Лизи. «Я не ищу счастья, я хочу видеть ясно! Это выяснилось на первом сеансе, когда аналитик спросил меня, чего я хочу от анализа»18. Чуть дальше она объясняет: «Мне нужен был особый вид знания: не теоретическое знание, не объяснение. Скорее, я хотела распутать нити; разгадать, как разгадывают загадку, ту загадку, которой я была для самой себя». В конце своего лечения она говорит нам: «Является ли конец истории победой ясности над темнотой? Я бы больше не стала выражать это в таких терминах, решение (solution) как будто не следует искать в этой бинарности, так же как и в разрешении (résolution) загадки. Скорее, оно заключается в возможности принятия решения (décision). Конечно, анализ пролил свет, но самое важное и, возможно, самое трудное для объяснения — это та отстранённость (détachement), которую анализ мне обеспечил [в то же время], когда я отказалась от последнего слова и от прозрачности».

На первый план здесь выходит не операция отчуждения, а операция сепарации, которая разыгрывается в то же время, когда Анн Лизи отказывается от последнего слова. Это точно: не существует последнего слова, но есть продолжающееся усилие экивокации. В конце анализа вопрос уже не ставится в терминах исходной модели «проблема/решение»: я пришла к вам, вы знаете своё дело, мы разберёмся с проблемой и разгадаем загадку с установлением субъекта предположительно знающего. Анн Лизи перестаёт ставить вопрос таким образом. Что-то отделилось, когда она отказалась от «прозрачности».

Леонардо Горостиза объясняет19, что вначале он смог засечь свою фаллическую позицию с первым аналитиком, но добавляет: «Я несомненно засёк эту позицию, но не мог найти точное означающее, чтобы поименовать эту вещь. Это стало возможным только во время второго анализа, когда было создано особенное означающее симптома — «рожок для обуви (chausse-pied)». Его имя симптома это я — рожок для обуви, который в этом случае представляет собой некий универсальный инструмент. В результате значение маленького a не преминуло проявиться: «В моём случае это была привилегированная эпизодическая субстанция, хотя и не исключительная: скопическая форма объекта а. Под видом этого либидинального ядра сформировалась фантазия переноса» (la fantaisie transférentielle) — здесь мы находим имя, означающее переноса — всегда быть «в распоряжении гневного ока Другого». В некотором смысле это также угроза отсутствия подходящего рожка для обуви. Субъект осуществляет именование, выделяя единичную черту, означающее «рожок для обуви», и получает в ответ встречный удар его значения — другими словами, его значение как объект a — которое немедленно возвращается к нему в переносе: «У меня никогда это не получится, у меня его не будет, он прогневается». Но, добавляет Леонардо, «всё это было не более чем подготовкой, которая позволила мне дать имя “безумие“ моей травматической встрече с загадочным женским наслаждением моей матери».

Это лечение привело его к развитию своего имени для фантазма: «С одной стороны, […] я — око, встроенное в щель, в разделение субъекта, стремящееся заполнить её; с другой стороны, когда я удивляюсь, выясняется, что я — это мой собственный взгляд, перенесённый в поле Другого и поселившийся в его радикальной нехватке». Око и гнев перекликаются в омофонии между enojo [«гнев» по-испански] и en-ojo [«в глазу»].

В заключение он отмечает, что его лечение было отмечено тремя разрывами между этапами, «через которые, — говорит он, — я смог увидеть пустоту, открывающуюся, когда лживая истина наконец исчезает перед непрозрачностью тёмного молчания». Это был его особый способ столкнуться не с последним словом, а с «тёмным молчанием».

После того, как были произведены эти последовательные именования, после того, как они были пересечены, остаётся только усилие продолжать занимать это место, зная, что универсальный инструмент уже больше универсальным не является; его даже заменили оксюмороном, расплывчатым и противоречивым, «рожком-для-обуви-без-размера» (chausse-pied-sans-mesure), который не только не служит, но и мешает… Мы перешли от инструмента к не поддающемуся классификации изобретению, но такому, с помощью которого Леонардо Горостица действительно ниспровергнул язык и продолжает это делать.

Патрисия Боскан-Кароз20 описывает своё первоначальное удивление: «Что я сказала? […] Откуда это взялось, откуда это слово пришло ко мне?» — Таким образом, мы видим, что структура субъекта обнаруживается в смещении от вопроса к вопросу. Это заставляет вспомнить текст Жака-Алена Миллера “Los preguntones”21 [Вопрошающие], в котором он показывает, как истерический субъект, по существу, поддерживается вопросом. Это противоположно тому, как медлит с ответом навязчивый субъект, например, мужчина, который у дверей отеля, где женщина его мечты изменяет ему с другим, восклицает: «Жестокая неопределённость!» Здесь момент знания откладывается, тогда как истеричный субъект исследует знание вопросами, которые могут свести с ума, пока не появится именование, которое положит этому конец. Однако, как хорошо выразилась Патрисия Боскан-Кароз, «анализ не остановился на этой интерпретации, которая, как я могу сказать, привела к раскрытию прожорливого орального наслаждения». От вопроса «Откуда это пришло?» мы переходим к значению 1 + a, которое вводит серию или серьёзность. В конце концов, она отмечает, что именно появление сна привело её к принятию решения о конце анализа. «Во сне её мать бросила семью […]. Патрисия записала номер её мобильного телефона и позвонила ей. Мать отвечала непринуждённым голосом. […] Там было что-то невыразимое для нее (indicible)». Встреча в определённый момент с неименуемым (innommable), с тем, что не имеет формы, позволит ей поддерживать свои усилия речи, принимая этот голос в обратном направлении; эффект переворачивания (rebroussement) этого голоса позволяет взять речь, чтобы продолжать свой экивок.

В рассказе Сони Кириако22 основное внимание уделяется языковому аспекту. «Вы — ходячая ложь», — сказал ей аналитик во время их первой встречи. Об этой интерпретации Соня говорит: [она] «идеально подытожила то, на что я пришла пожаловаться, чтобы стать известной ему, то есть двойное имя, которое я носила как позорное пятно: при объявлении о моём рождении регистратор обязал моего отца дополнить имя, выбранное моими родителями, французским первым именем». Это двойное имя включает в себя как обманчивое значение собственного имени, так и его структурное значение, поскольку собственное имя всегда стремится быть дополненным другим. Здесь удвоение происходит с самого начала, с особым субъективным эффектом истины/лжи, лживой истины: где я? под каким означающим я окажусь? Конец лечения вращается вокруг этой встречи с А: «Ей пришлось перенести операцию, которая заключалась в открытии крышки черепа, чтобы что-то извлечь […]: извлечь последнее слово…, но какое? Появление означающего “ormeaux” (морское ушко), которое позже превратится в “or-mot”, а затем в “hors mots” (вне слов), в высшей степени изысканно: «последний удар по уже разрушенному зданию, удар по самому слову, заставляющий его взорваться». Это и есть настоящая операция “Finnegans Wake”: это «господское означающее […] пало, […] вплоть до “вне слов“, что сделало его бесполезным; на этот раз уже не было никакой возможности укрыться в хорошо написанных, разумных словах, расставленных по своим местам». После этой встречи мы фактически попадаем в режим всеобщей двусмысленности (l’équivoque générale), и это именно то, что означают слова.

В «Удовольствии от текста» Ролан Барт проводит различие между режимом удовольствия и режимом наслаждения. Режим удовольствия от текста — это когда нужные слова находятся в нужном месте, тогда как режим наслаждения — это именно взрыв, двусмысленность, новое слово, вспышка… Именно в связи с экивоком — Барт поддержал усилия Лакана в этой области — он противопоставляет два типа литературы. Когда Соня Кириако утверждает, что «больше не было возможности укрыться в хорошо написанных, разумных словах, расставленных по своим местам», она предлагает нам ощутить тот момент, где мы прикасаемся к царству экивокации.

Профиксация23 и хват припоминания24

Эти свидетельства бесценны для того, чтобы понять, как мы сегодня относимся к парадоксам именования, как мы читаем их в учении Лакана. Они также позволяют нам прочесть эти поразительные слова в «Промах предположительно знающего субъекта (La méprise du sujet supposé savoir)»: «Это послужит нам напоминанием о том, что бессознательное — это не утрата памяти. Бессознательное — это когда не припоминаешь себя в том, что знаешь. В не-пуристском узусе существует такая форма: “je m’en rappelle”, иначе говоря, я напоминаю о себе бытию (репрезентации), основываясь на… [je me rappelle à l’être (de la représentation) à partir de cela]. На чём же? На означающем. Я не вспоминаю себя в этом [je ne m’en rappelle plus]. Иными словами, мне там себя не отыскать. Оно [ça] не взывает меня ни к малейшей репрезентации, основываясь на которой можно было бы доказать, что прежде там был мой дом»25.

Опыт бессознательного — это не утрата памяти, а неиспользование знания, которое уже здесь

Эта концепция противоположна той, которую Лакан предложил в 1950-е годы, а именно: анализ как состоящий в восстановлении памяти о том, что было забыто, в виде возвращения вытесненного. Напротив, в 1967 году он утверждает, что субъект приходит к бытию репрезентации из означающей цепочки, в которой в данный момент он является ничем иным, как нехваткой26.

Конец анализа приводит субъекта в царство экивокации, а не к воссозданию забытых воспоминаний, из которых он выстроил бы хорошо написанную историю, составленную из разумных слов, расставленных по своим местам, по выражению Сони Кириако. Вопреки утверждениям психоаналитиков-герменевтов, у нас нет доступа к нарративу о себе, к story-telling. Впрочем, это была бы скорее очень странная история себя, если бы вы её рассказывали исходя из психоанализа: история разрывов, обобщённый Разрыв ошуюю (Brisure à Senestre), согласно ошибочному переводу романа Владимира Набокова “Bend Sinister” [1947]. Рассказ об анализе больше похож на историю всегда тщетных попыток вернуть эти слова на их место — слова, что в конечном итоге являются не более чем остатками, обрывками, осадками, свидетельствующими о встрече, которая всегда упущена.

Однако «я отсюда себя припоминаю» (“je m’en rappelle”), которое Лакан раскрывает для нас, указывает, что субъект использует означающее, как альпинист использует хват (prise de rappel), чтобы выбраться из дыры, в которой он находится, дыры, которая является «чашей наслаждения»27, где он больше не может найти себя. Стремясь выбраться из неё, он пользуется означающим, чтобы назвать, в экивокации, призывая (faisant appel) новую кажимость (semblant); но эта попытка именования одновременно является памятью обо всех неудачных, проваленных попытках, которые уже имели место: ошибочных действиях, упущенных встречах и так далее. «Бессознательное — это не подсознание или нехватка освещения. Это свет, не оставляющий места ни тени, ни контуру». Если я отсюда себя не припоминаю (je ne me rappelle pas), то потому, что «на призыв означающего, что должен был бы “представить меня другому означающему”, я не отвечаю: “Я здесь!” Ведь следствием этого призыва становится то, что я больше ничего из себя не представляю. Я — камера-обскура, в которой зажгли свет. В результате в ней не сможет нарисоваться внешний образ, проходящий сквозь булавочное отверстие»28.

Мы тут далеки от классического образа камеры-обскуры Альберти: модели изображения мира, призванной транскрибировать мир в ренессансной перспективе, мир, который лишён экивоков, умиротворен, где всё на своих местах.

Речь идёт о чем-то совершенно отличном от мира пещеры или тёмной комнаты: напротив, я нахожусь на ярком свету, как растерянная крыса или кролик, ослеплённый светом фар на дороге. Именно этот кролик с миксоматозом, «обративший к заходящему солнцу пустоту незрячих глазниц, ставшую вдруг взглядом»29, точно воплощает для Лакана человеческое существо и его боль существования.

Этот образ мы находим и в фильме Клода Ланцмана «Заяц Патагонии»; сам Ланцман был очарован бегом ослеплённого зайца навстречу смерти. Камера света, я захвачен светом наслаждения, который меня профиксирует (transfixe). Бессознательное — это «свет, не оставляющий места ни тени, ни тому, чтобы наметился контур».

Намечание контура — это, можно сказать, задача психоанализа или задача, которую он порождает. Там, где я был профиксирован (transfixé), мне теперь удаётся различать контуры, устанавливать кажимости (semblants), знать, что это возможно и что усилие экивокации, которое никогда не прекратится, является великим открытием того, что означает для человека говорить. Именно этот опыт позволяет нам знать, что мы можем обходить, обводить, оконтуривать и не оказываться в ужасающей ситуации этой профиксации (transfixation) абсолютным светом наслаждения.

Свидетельства перехода (passe), которые мы собрали, стоит рассмотреть по отдельности, потому что они позволяют понять, как каждый создавал свои собственные контуры и кажимости (semblants). Они дают пищу для размышлений о современном состоянии психоанализа; они помогают нам понять, как мы сегодня используем переданные нам инструменты; они позволяют исследовать, что производит опыт лечения и чему мы учимся у его продуктов. Таким образом, эти свидетельства дают нам новый импульс для наших вопрошаний.

Пауло Сикейра: Когда я перечитывал Вашу статью «Симптом и имя собственное», меня поразило отсутствие термина “sinthome”.

Эрик Лоран: Это так!

Пауло Сикейра: Вопрос, который я хотел задать Вам, касался повторения неудач, что напомнило мне слова Беккета: «Попробуйте ещё раз. Потерпите неудачу ещё раз. Потерпите неудачу ещё лучше». Что в этой конститутивной неудаче не меняется в конце анализа?

Эрик Лоран: Благодаря двойному своему опыту — с одной стороны, современной литературы как практики «разбивания» и кромсания слов, которую Лакан постигает в «Литуратерре», с другой — его опыту психоанализа, — Беккет был хорошо информирован. Психоанализ, который он прошел у Биона, несомненно, помог ему, и у него остались приятные воспоминания об этом опыте.

Пауло Сикейра: Есть ещё персонаж Фунес у Борхеса30, который не может назвать собаку, потому что в зависимости от момента, движения, собака уже не та — она двигается и так далее.

Эрик Лоран: Фунес — абсолютный номиналист; для него не существует универсального. Он исследует мир, состоящий из индивидуумов, которые поддаются описанию исключительно в своей сингулярности. Фунес живёт в своего рода бесконечной метонимии, в которой ничто никогда не подпадает под понятие: с его претензией на возможность точного наименования понятие кажется ему самой презренной вещью в мире. Вы процитировали статью, которую я написал двенадцать лет назад; когда я перечитал её, то понял, что теперь всё кажется не таким непрозрачным.

Пауло Сикейра: Что, например?

Эрик Лоран: Например, я не мог понять, как переход от бесконечной дроби к бесконечной прямой может, строго говоря, служить опорой для осмысления возможного завершения анализа. Очевидно, что речь не шла о том, чтобы прибегнуть к поклонению узлу, к ритуальной практике, к религиозному аспекту вещи: это так, потому что это было передано нам, и этого достаточно, и всё, что мы должны сделать, это напустить соответствующий вид, чтобы всё устроилось. Теперь я лучше понимаю, как трискель появляется в качестве решения; но также и то, как эффекты так называемого переворачивания (rebroussement) или создания синтома будут достигать высшей точки вокруг центральной экивокации, в то же время позволяя нам сжать продукт этой экивокации, то есть то, что действует в языке и проявляется там из точки наслаждения. Я ухватил это, но, разумеется, надолго ли? Потому что потом нам придется дополнить это, если мы захотим глубже задуматься об отсутствии отношений, об объекте маленькое a, поскольку он не сжимается… Всегда нужно ещё немного поломать голову. Наконец, в этот вечер я с удовольствием отметил, что Фрейд в конечном счёте прав: мы повторяем, но это не одно и то же, мы переместились за это время, вектор сместился; когда мы оборачиваемся, чтобы посмотреть на то, чем мы когда-то были, мы больше не видим череп на том же самом месте.

Мари-Элен Бланкар: Наш картель также в значительной степени опирался на Вашу статью «Имя наслаждения и повторение». Мне кажется, что имя собственное как жёсткое обозначение интересовало Лакана потому, что оно было означающим, лишённым смысла. В одной из своих статей Вы писали, что-то, что фиксирует референцию, это «критерий влечения», и Вы также упоминали Леви-Стросса.

Эрик Лоран: Я не думаю, что Леви-Стросс занимался вопросом «критерия влечения», потому что это не его мир. Для него правила всегда отсылают к другим правилам, которые их объясняют, и так далее. Тем не менее, Катрин Клеман говорит о своём старом друге как о «пламени подо льдом»31. Когда вождь индейцев квакиутль, народа из Канады, о котором Леви-Стросс много писал, пришёл спеть в национальном костюме к нему домой, Леви-Стросс был в восторге. С другой стороны, он ничего не почувствовал, когда профессор университета, который сопровождал индейского вождя и который был раввином, принялся петь на иврите.

Но Вы совершенно правы, когда упоминаете «критерий влечения». Логика Крипке весьма необычна в своей идее, что имя отмечено встречей, показностью (l’ostentation). Это ни в коем случае не описание субстанции «вода», с которой мы столкнулись в данный момент; Крипке очень хорошо объясняет, что вы можете изменить её цвет, пустить в неё пузырьки и т. д., но вы всё равно знаете, что это вода. Вы даже можете продолжить изучение химии и обнаружить, что это H2O. Но после десяти лет изучения вы понимаете, что это уже не H2O, а что-то совсем другое. Тем не менее, она всегда остается водой, какими бы ни были изменения в её возможных описаниях, в том числе и те, что происходят в научном знании, где этот вопрос встаёт с особой остротой. В науке создаются определённые описания, которые подвержены значительным изменениям: часто бывает, что одно и то же слово через двадцать лет уже не означает того же самого. Несмотря на это, имя (nom) остаётся. Но почему?

Потому что именно это название будет представлено вам. Загадка этого первого раза подразумевает нечто вроде опыта влечения, контур влечения, который размыкается в этот момент. И всё, что может впоследствии измениться, все равно продолжит следовать этому контуру влечения. Если в какой-то момент вы пережили нехватку воды, если у вас был приступ обезвоживания и вода стала для вас агальматической, необходимой, ценной для выживания и т. д., вода всегда будет тем особым объектом, тем драгоценным, запретным, чудесным объектом, который останется высеченным в вашей цепи влечения.

Паскаль Перно: Сказать, что имя сохраняется во всех возможных мирах, значит, в некотором смысле, сказать, что оно сохраняется в обобщённой двусмысленности (équivoque généralisée).

Эрик Лоран: Это действительно интересный способ рассматривать возможные миры не как последовательные и определённые описания, а как совокупность возможных двусмысленностей. Если в конце учения Лакана и есть что-то от модальной логики, то это сила обобщенной двусмысленности, сила “L’étourdit”: она описывает мир в такой логике, что эта логика проходит через весь спектр возможных миров наслаждения, полученных в результате постоянной работы двусмысленности и её многочисленных модальностей в разных языках. В нашей ориентации семантика возможных миров заменяется семантикой двусмысленности.

Василики Грегоропулу: Не могли бы Вы сказать несколько слов об интерпретации?

Эрик Лоран: Интерпретация радикализирует эти усилия каждого индивидуума по тому, чтобы удержаться в обобщённой двусмысленности. Она позволяет использовать все возможные двусмысленности, и не только в плане перевода, как это было модно в 1950-е годы. Например, когда субъект застревает в повторении, вы переводите: «Вы делаете это, но в действительности вы хотите добиться того-то». Это операция перевода. Но операция перевода всегда углубляется самой двусмысленностью. Идея о том, что мы должны стремиться к двусмысленности, открывает гораздо более широкие регистры.

Вспомните, например, муки некоторых психоаналитиков, которые мучаются над тем, действительно ли они дали интерпретацию или это было просто то, что они называют «интервенцией». Однако то, что позволяет поддержать «усилие ответа» в режиме всеобщей двусмысленности, варьируется от загадочного жеста, переворачивающего смысл только что сказанного субъектом — эквивалентного удару палкой, смеху или шуму мастера дзен — до самых разнообразных ужимок, включая отсылки к сонетам Малларме, в зависимости от языка говорящего. В этом и заключается суть интерпретации: поддерживать обобщённую двусмысленность. Это расширяет мир. В то же время это даёт совершенно иное представление о месте, о функции и о роли психоаналитика в эпоху столпотворения языков32. Языки, как сегодня, так и в прошлом, как здесь, так и в других местах, никогда ничего не означали; речи никогда не удавалось по-настоящему обозначить. В разладе языков, столкнувшихся с невозможным Bedeutung, двусмысленность может занять своё место, и это очень высокая функция — если, конечно, мы сможем с ней справиться.

Адела Банд-Алькантуд: Я хотела спросить Вас о подписи, которая не связана с именем собственным, но не имеет материального звучания; это S1, знак, метка, черта, каракули, пуансон. Акт подписи придаёт юридическое значение написанному; в произведении искусства она является гарантией автора. Можно также сказать, что чей-то стиль имеет значение подписи. В случае с аналитиком мы говорили о его фирменном знаке, об отметине его желания, о стиле его синтома. Итак, подпись — это блеск имени или неименуемого?

Эрик Лоран: Не в каждой цивилизации есть подпись. Подпись — это сложное устройство, используемое в обществах, которые пытаются определить и закрепить имя собственное с помощью определённого способа письма, который действует как мета-гарантия, своего рода пристёжка для засвидетельствования подлинного акта и т. д. Это устройство для определения места имени собственного. Однако, если бы подписи были действительно подписями, так сказать, мир был бы спокоен. Но, попросту говоря, это не так: подписи неуловимы, особенно подписи произведений искусства, которые ставят бесконечно сложные проблемы — например перед музейными хранителями. Они лежат в основе невероятной индустрии, которая повышает стоимость музеев и их акций на фондовом рынке: в один год десять Рембрандтов приписываются одному из его учеников, на следующий год ещё десять — и так далее. В этой сфере, как и в других, подпись может быстро стать очень нестабильной.

Подпись — это как назначение стиля. Стиля, который, как говорят, так уникален для каждого человека. Лакан переиначил максиму Бюффона, добавив дополнение: человек, к которому мы обращаемся33. Это подпись того эффекта, который мы хотим получить от другого. Реальная подпись — это фантазм. Для экспертов в области криминалистики подпись преступника — это его modus operandi, более определённый, чем маленькая буква, о которой идёт речь. Идёт ли речь о первертном ритуале или о преступном деянии, неизменность ритуала наслаждения во время перехода к действию (passage à l’acte) иногда может зайти очень далеко; однако, хотя мы действительно находим что-то вроде стиля, и стиль этот выходит за пределы любых попыток придать акту точное определяющее значение. Так было с шибболетом, который должен был стать знаком, подписью, отличающей врагов от друзей: при пересечении границы тех, кто не произносил шибболет правильным образом, вычисляли и казнили. Таким образом, в языке мы находим целую систему, которая пытается справиться с апориями имени собственного с помощью процедур, которые должны быть учтены и подорваны.

Бернард Джоти: Можно ли сопоставить отрывок из «Ниспровержения субъекта…» о том, что невротику докучает его имя собственное, с отрывком из Семинара XXIII, где Лакан говорит, что Джойс с его фактическим Verwerfung находит своё собственное имя странным?

Эрик Лоран: Невротик обременён не только своим собственным именем, но и своим Эдипом, тем, что влечёт за собой его связь с Именем-Отца. Это мешает ему сделать себе имя по отношению к Имени-Отца. Действительно, хотя он использует Имя-Отца, он, тем не менее, ищет, как сделать себе имя. Невротик, таким образом, ориентируется с особым затруднением, он создаёт свой собственный особый язык, который не только обременён, но и, возможно, гарантирован, стабилизирован в своей общей двусмысленности Именем-Отца.

Что касается Джойса, то он оказывается в положении принципиальной странности, стороннести по отношению к своему отцу и делает себе имя из своих произведений. Это сложное имя циркулирует не между строк, а в самих словах, кромсая их. Он говорит на языке Стивена, на языке первомученика Стефана, на языке Улисса, на древнегреческом; он также говорит на иврите. В необыкновенном дроблении ему удаётся произнести слова, которые больше не образуются из языка, порождён ного Именем-Отца.

Опубликовано на французском тут: Laurent Eric. “L’impossible nomination, ses semblants, son sinthome”. La Cause freudienne 2011/1 (N° 77).

Перевод с французского Алексея Зайчикова.

Редактура перевода Глеба Напреенко и Дины Силкиной.