Аленка Зупанчич. Престон Стёрджес и конец смеха

Престон Стёрджес воплощает разрыв между так называемым «старым» и «новым» Голливудом, закат его «золотого века», который примерно совпадает с упадком студийной системы. Картина «Странствия Салливана» датируется 1941 годом и, несомненно, является одной из вершин старого Голливуда, тогда как «Только ваш» (1948) относится уже к иной эпохе. Обе ленты — комедии, однако они значительно отличаются как по форме, так и по духу.

Словенский философ-лаканист Аленка Зупанчич изучает разрыв между этими двумя фильмами Стёрджеса и связанный с ним более широкий социальный контекст. Особое внимание в статье, переведённой Юлией Коголь, уделено тому, как кинематографический гений Стёрджеса отвечает на вопрос, который витал в воздухе в те давние годы и который также кажется весьма актуальным сегодня: должны ли художники заниматься насущными проблемами своего времени и если да, то как?

Впервые перевод статьи был опубликован на сайте журнала Cineticle.

Кажется, все единодушно согласны, что Престон Стёрджес олицетворяет тот самый момент, когда с классическим Голливудом (и особенно с комедией [1]) случилось что-то необратимое; что-то, полностью изменившее направление и даже «природу» Голливуда и завершившее его так называемый «золотой век» (на системном уровне, несомненно, это связано с началом конца студийной системы). Стёрджес воплощает этот сдвиг в самом прямом смысле: его творчество буквально можно разделить на два периода. С одной стороны, мы наблюдаем колоссальный и абсолютно заслуженный успех его ранних фильмов, снятых в рамках классической студийной системы [2], с другой стороны, можно выделить период, когда (в стремлении к большей творческой свободе) он покинул студийную систему, к которой впоследствии вернулся с картиной «Только ваш». Хотя к нему также относятся крупные творческие достижения Стёрджеса, он обычно считается периодом его «упадка». Я предлагаю более внимательно рассмотреть два фильма Престона Стёрджеса, которые наглядно характеризуют этот сдвиг, — «Странствия Салливана» (1941) и «Только ваш» (1948).

«Странствия Салливана»

То, что произошло с Голливудом (и особенно с комедией) в конце 1940-х и в начале 1950-х, обычно описывают следующим образом: комедия теряет невинность и становится чёрной или полностью исчезает. В этом она разделяет судьбу всего жанрового кино; но давайте пока сосредоточимся на комедии. Можно попытаться поместить этот сдвиг в более широкий контекст, если вспомнить несколько фактов. Эксцентрическая комедия (screwball comedy) — уникальная и очень интересная разновидность комедии — стала популярной во время Великой Депрессии. Она появилась в начале 1930-х и процветала до начала 1940-х — очередное доказательство того, что тяжёлые времена и комедия обычно идут рука об руку. Для творческой свободы времена также были нелёгкими — цензура стала жёстче

Итак, времена были непростыми, но комедии тогда снимали не только эксцентрические. Другой гигант Голливуда, Фрэнк Капра, хоть и открыл цикл эксцентрических комедий фильмом «Это случилось однажды ночью» (1934), затем отошёл от них и стал снимать совсем другие комедии: менее безумные или непосредственно смешные и более сдержанные, сентиментальные и даже нравоучительные. Комедии Капры всегда несут послание и напрямую связаны с самыми насущными «проблемами» своего времени (бедность, лишения). Несомненно, Капра был гигантом (и Мастером) кинематографа, но далеко не факт, что такая прямая связь делает его более политически радикальным, чем другие авторы комедий. Ему удалось убедить в этом Грэма Грина, который в рецензии на фильм «Мистер Дидс едет в город» [4] в 1936 году написал: «У Капры есть то, чего недостаёт Любичу, этому остроумному плейбою: чувство ответственности».

Что касается комедии, если оставить Любича в стороне, можно сказать, что есть метод Капры и метод Стёрджеса — и сравнение это весьма показательное. Метод Капры во многом перекликается с тем, что мы слышим сегодня по поводу «ответственности» в отношении таких проблем современности, как (растущий) уровень бедности, социальные различия и лишения даже в процветающих на первый взгляд частях света. Нам говорят, что к этому привело моральное разложение и коррупция. Коррупция — источник всякого зла, а появляется она с богатством и властью, поэтому бедность находится на стороне добродетели. И хотя она делает людей жёсткими снаружи, стоит только копнуть глубже и поближе познакомиться с этими людьми, и они окажутся милыми и добрыми. С другой стороны, конечно, бедняки остаются хорошими, только пока они бедны, то есть пока мы в состоянии им помочь. Цитируя Джеймса Харви:

«“Чувство ответственности”, которое побуждает Капру поднимать эти вопросы, не мешает ему предавать их на экране — искажать образ и снисходительно относиться к беднякам, которых он нам показывает, а также придавать сентиментальность порыву им помочь. В фильмах Капры всегда много говорится о достоинстве таких людей, как этот фермер [обезумевший безработный фермер из фильма «Мистер Дидс»], но показывают нам лишь лесть, заискивание и эмоциональный шантаж. Бедняк, который приходит с ружьём [и угрожает убить Дидса], в итоге извиняется за то, что целился в него, и становится таким, каким в этих фильмах любят показывать бедняков: слабым, вызывающим симпатию и признательным. … Кажется, Капре почти не под силу представить себе бедного человека, который не окажется благовоспитанным, стоит только с ним познакомиться. Но узнать его поближе — всегда главная проблема, как и в случае с вашим соседом. Джон Доу [другой знаменитый персонаж Капры] видит «ответ» — «единственное, что может спасти этот безумный мир» — в том, чтобы люди наконец увидели, что парень по соседству — нормальный малый. Но что, если вы узнаете, что на самом деле он даже хуже, чем вы себе представляли, или, по крайней мере, доставляет больше проблем? Что тогда? Забыть о нём?» [5]

Таким образом, в отношении социальных проблем, которые поднимает Капра, его основной посыл состоит в том, что бедный — значит хороший и что бедняков следует любить за богатство их сердец и моральные ценности. Определение коррупции как основной проблемы приводит к тому, что социальные противоречия и их системные причины перестают приниматься во внимание; это сообщает посыл, что такие противоречия можно преодолеть благодаря сентиментальному примирению между богатыми и бедными.

Именно в этом отношении мы можем оценить субверсивность позиции Стёрджеса, который отвечал на вопрос о «насущных проблемах своего времени» совсем иначе.

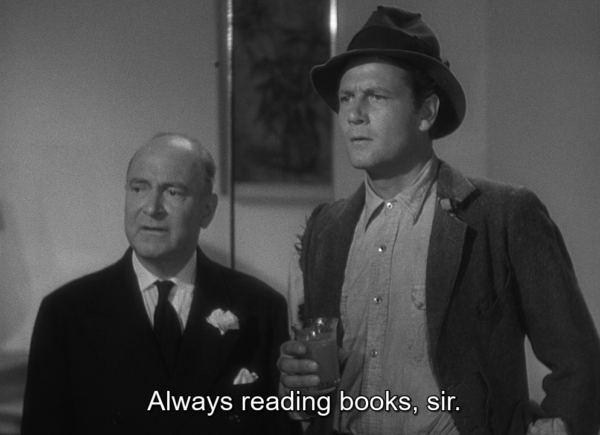

В одном из наиболее успешных фильмов своего первого, эксцентрического периода, в «Странствиях Салливана» (1941), — где напрямую затрагивается вопрос, должен ли (и если да, то как) богатый кинорежиссёр заниматься «насущными проблемами своего времени», — он весьма открыто вступает в полемику с Капрой. Он смело развенчивает аксиому «бедный — значит хороший» и подрывает присущую ей снисходительность. Также он предлагает своего рода онтологию бедности, что наиболее интересно с точки зрения философии. Я имею в виду заслуженно известный диалог Салливана (успешного кинорежиссёра) и его дворецкого; они обсуждают решение Салливана прекратить снимать жанровые картины, которые лишь развлекают зрителей, и взяться за серьёзную и насущную проблему бедности и страданий, с которой сталкивается всё больше людей. Для осуществления своего проекта он должен — по крайней мере, он в этом убеждён — сперва сам узнать, что такое бедность и лишения, чтобы снять о них реалистичный фильм. Тогда он решает отправиться в реальный мир и взглянуть на него поближе. Вот некоторые отрывки из диалога:

Салливан: Я собираюсь в путешествие, чтобы узнать, что такое бедность и нужда, и потом снять об этом фильм.

Бёрроуз: Позвольте сказать, господин, это не очень интересная тема. Бедняки знают про бедность всё, и только болезненно впечатлительные богачи могут плениться этой темой.

Салливан: Но я делаю это для бедных, разве ты не понимаешь?

(…)

Бёрроуз: Видите ли, господин, богачи и теоретики — которые тоже обычно богаты — думают о бедности, как о

Никто из персонажей Капры так о бедности уж точно бы не говорил. Мысли Бёрроуза, несомненно, вызывают интерес, и сегодня мы должны твёрдо повторять их наперекор (почти исключительно) гуманистическому подходу к бедности и её сентиментализации [6]. В бедности нет абсолютно ничего привлекательного или «милого», и мы не должны думать о ней только в негативных выражениях: это полноправная онтологическая сущность, которая вызывает определённое поведение. Её нужно искоренить, а не понять. Утверждать, что бедность не является отсутствием чего-либо, конечно, не то же самое, что заявлять, будто бедным всего хватает — лишения вполне реальны. Но суть в том, что лишения нужно понимать как раз не исключительно как лишения (знак минуса), а как нечто, обладающее «положительным» онтологическим основанием в систематическом воспроизводстве социальных отношений. Или проще говоря: если мы хотим отменить минус, недостаточно его «дополнить», потому что минус не исчезнет, он скорее станет дополненным, «полным минусом»; чтобы что-то действительно изменилось, должна исчезнуть структурная позиция самого минуса (лишений), так как сама эта позиция является положительной сущностью, закреплённой существующими социальными отношениями независимо от изменений уровня богатства. Например, вопрос не просто в том, почему столько людей живут в бедности и умирают от голода, если мы знаем, что в мире достаточно еды и денег, чтобы этого избежать. Правильный вопрос звучит немного иначе: почему, несмотря на это, так много людей вынуждены жить в нищете?

Но вернёмся к фильму: Салливан не слушает дворецкого и продолжает следовать своему плану. После нескольких комичных и неудачных попыток вырваться в реальный мир, попыток, после которых он всякий раз снова оказывается в Голливуде, в конце концов ему удаётся «внедриться» к беднякам и прожить с ними некоторое время [7]. Несчастья, свидетелем которых он становится, трогают и поражают Салливана, и он решает напрямую распределить часть своих средств среди бедняков; что он и делает, наслаждаясь удивлёнными и благодарными взглядами счастливцев, которым они достались.

Теперь наступает ключевой момент фильма, когда Салливан неожиданно для себя в полной мере ощущает, что значит принадлежать к низшим слоям общества. А происходит вот что: один из бедных и нуждающихся — который, однако, не соответствует стереотипу бедняка с добрым сердцем — крадёт ботинки Салливана, в которых тот спрятал документы, удостоверяющие его настоящую личность. Чуть позже (когда он видит, как Салливан раздаёт крупные суммы денег) тот же самый бродяга грабит и чуть не убивает его; однако при попытке сбежать преступник попадает под поезд. Изуродованного до неузнаваемости, этого человека опознают по «его» обуви (то есть по ботинкам Салливана), поэтому последнего объявляют погибшим. Сам Салливан остаётся без документов, и когда он приходит в сознание после драки, у него также случается кратковременная потеря памяти. Когда он ударяет в ответ охранника на железной дороге (который ведёт себя с ним так же жёстко, как и с другими бродягами, скрывающимися в поездах), его приговаривают к шести годам колонии строгого режима. По многим причинам эта часть фильма особенно интересна.

Во-первых, тем, как комедия выходит за собственные рамки: реальность — не только бедности, но и социальной несправедливости — удивляет нас в прямом продолжении комедии (вместо того, чтобы уйти от комедии в сторону серьёзности). Стёрджес использует классический комедийный приём избыточной реализации (того, что Салливан планировал и желал): Салливан осуществляет свой изначальный замысел (испытать на себе, как

Потом происходит весьма элегантный поворот, который в действительности является кульминацией фильма, когда смех переходит от зрителей (мы перестали смеяться некоторое время назад) к «бедным и нуждающимся», а также к заключённым. Последние присоединяются к чернокожим прихожанам в церкви, где им разрешают посмотреть кино: мультфильм-слэпстик. Вначале мы видим длинную вереницу измученных заключённых, которые в цепях маршируют к церкви, при этом фоном играет госпел. Они рассаживаются на скамейки, и чернокожий священник приветствует их, как равных (остальным прихожанам). Следующий за этим показ мультфильма-слэпстика снят в виде нарезки кадров — камера перескакивает с действия на экране на лица зрителей (чернокожих и заключённых). Смех звучит всё громче, и ритм ускоряется, и камера задерживается, чтобы запечатлеть серию крупных планов лиц осуждённых (при этом каждое лицо — это отдельная история), которые смеются всё более бесконтрольно и истерически. Когда мы видим кадры с заключёнными, лица которых искажены безостановочным смехом, мы не можем не согласиться, что Стёрджеса заслуженно называют «американским Брейгелем». … Что немаловажно, это заразительный смех, отчего и вся сцена получается длинной и значительной. Как говорится, заключённые смеются от всей души, но в то же время в их смехе и в том, как он снят, есть нечто зловещее (угрожающее, жуткое): нечто чрезмерное, нарушающее комфорт (якобы естественных) социальных различий, которые обрамляют фильм на уровне нарратива. Мы получаем своего рода время вне времени, намёк на рождение масс как коллективного субъекта или, по крайней мере, на возможность такого рождения. Бедные и обездоленные сняты здесь совсем не так, «как нам нравится видеть своих бедняков»: слабыми, признательными и вызывающими симпатию; нет, они показаны как субъекты, которые рождаются благодаря и вместе с таким чрезмерным смехом…

В конце концов Салливан находит способ выбраться из тюрьмы. Ему попадается газета, в которой сообщается о его загадочной смерти, и, узнав о случившемся, он использует эту возможность. Он заявляет, что убил знаменитого кинорежисссёра (самого себя), чем привлекает к себе много внимания и огласки — что позволяет его друзьям и коллегам узнать, что на самом деле он всё ещё жив. В итоге Салливан женится на девушке, которую любит, и решает не снимать реалистичный фильм о страданиях «простых людей», хотя главы киностудии умоляют его об этом

Такая концовка и её посыл могут показаться довольно мягкими, даже банальными, но так ли это на самом деле? Я бы хотела обратить внимание на два важных момента, которые не следует упускать из вида. Первый касается вопроса, как концовка влияет на ведущую к ней сюжетную линию и, в частности, что она выявляет в отношении заключительной части этой линии (времени, которое Салливан провёл в колонии). Салливан отказывается от проекта снять реалистичный фильм о бедных, утверждая, что недостаточно для этого страдал. Что именно это значит — его представление, что он недостаточно страдал? Мне кажется, это значит, или предполагает, следующее: как бы сильно богач с добрым сердцем ни хотел думать, что, несмотря на всё своё богатство, он точно такой же человек, как и бедняки, он ошибается. Раз у нас есть социальное (классовое) положение, то исходного уровня человечности, на котором мы все одинаковые, не существует. Он не один из них, они не в одной лодке, и считать так было бы чрезвычайно самонадеянно. Именно этот урок Салливан и постигает в колонии, особенно тогда, когда оттуда выходит. Ведь если задуматься, это весьма удивительно: Салливана отправили в колонию не по ложному обвинению, он действительно ударил охранника и за это получил точно такой же приговор, какой обычно дают за подобное правонарушение людям низшего класса. Причина его заключения не в несправедливости по отношению к определённому человеку или в недоразумении. Эта несправедливость носит системный характер, что становится очевидным, когда, добившись выяснения своей личности (и классовой принадлежности), он немедленно выходит на свободу, тогда как его сокамерники остаются под стражей — хотя у нас есть все основания полагать, что по крайней мере некоторые из них совершили не более тяжкие преступления, чем он. Здесь становится очевидна реальность и неумолимость классовых различий. Это достаточно чётко (хоть и шутливо) обозначено в коротком диалоге между Салливаном и стариком, с которым он подружился в колонии.

Салливан: У меня нет столько времени… Шесть лет…

Старик: Но тебя приговорили.

Салливан: Знаю, но времени у меня всё равно нет.

Старик: Значит, придётся его найти.

Салливан: Слушай, кинорежиссёров не сажают в такие места за небольшую стычку с железнодорожным охранником.

Старик: Правда?

Салливан: Да.

Старик: Тогда, может, никакой ты не кинорежиссёр. Может, тебе это показалось, после того как тебя ударили по голове. Был тут один парень, который считал, что он Линдберг. Каждую ночь он куда-то улетал. Но утром всегда оказывался на месте.

В последнем предложении очень хорошо сформулированы классовые различия: что бы этот парень ни думал или ни делал, он всегда снова оказывался в тюрьме. С другой стороны, мы видим Салливана, который, как бы он ни пытался сбежать из Голливуда, всегда туда возвращается (это фирменная шутка первой части фильма: комедия его безуспешных попыток «вырваться в реальный мир»).

Мы не утверждаем, что в фильме звучат призывы к коммунистической революции, но он определённо не приукрашивает страдания бедных людей и не романтизирует их: он не сводит бедняков к стереотипу «духовного богатства» и доброты, но оставляет место для субъекта. Он не представляет классовое разделение как эпифеномен, скрывающий то, что мы все одинаковые (просто люди), и не воображает, что классовое разделение могло бы исчезнуть, если бы богатые испытали и оценили, что значит быть бедным. Чувства здесь определённо ни при чём (именно поэтому комедия, вероятно, наиболее подходящий для этого жанр). Несмотря на счастливый конец, то, что нам показывают в завершении фильма, точно нельзя назвать всеобщей социальной гармонией (её и близко не видно) — однако это не исключает смеха.

Другой важный вопрос, связанный с концовкой, касается смеха как такового и его места в фильме.

Смех — это не только и не просто выражение облегчения и удовольствия, которые испытывает отдельный человек, это, несомненно, эмоциональная реакция, формирующая коллектив, возможно, в большей степени, чем любая другая. В то же время коллективная обстановка усиливает возможности и эффекты комедии (они питают и приумножают друг друга по своего рода диалектической спирали). И не будем забывать, что фильмы того времени неизбежно были рассчитаны на коллективный публичный просмотр (и режиссёры отлично об этом знали). Нам также известно, что просмотр хорошей комедии дома в одиночестве или даже в небольшом кругу друзей или семьи никогда нельзя сравнить с просмотром в публичном пространстве вместе с совершенно разными незнакомыми людьми. «Посмотреть остроумную комедию в компании умных, чутких зрителей — где восприятие каждого, кажется, обостряет и усиливает ощущения всех остальных, где интеллект и истерика становятся заразительными — ни с чем не сравнимый опыт» [9].

Это очень простое и очень важное наблюдение. Оно особенно справедливо для комедии (и гораздо меньше для мелодрам, триллеров и других жанров кино). И можно смело сказать, что хотя рост популярности телевидения (и резкое снижение посещаемости кинотеатров [10]) не разрушил киноиндустрию, он убил (или глубоко затронул) кино как коллективный опыт; и это во многом связано с концом золотого века кинокомедии [11].

Значит, финальный аргумент «Странствий Салливана» о том, как важно смешить людей, — это не просто аргумент в пользу утешительного удовольствия, которое приносит смех; скорее, он указывает на смех (и комедию), которые ничему не служат (которые не подходят для той или иной цели). Если смех и может создавать возможность для возникновения субъекта (и коллективного субъекта), то именно до тех пор, пока он не служит какой-то определённой цели. На это явно указывает концовка фильма.

Счастливый Салливан выходит из тюрьмы и решает снять комедию, а остальные заключённые-бедняки остаются там же, где и были. Вот только они смеются последними. За финальными репликами в фильме следует кадр, в котором мы снова видим заключённых, объединённых коллективным смехом. Конечно, это можно понять просто как иллюстрацию последних слов Салливана (что хорошая комедия или смех — это большее, что он может дать людям). Но этот последний кадр обладает самостоятельной силой убеждения, которую невозможно игнорировать: это похожий на сон, фантомный кадр, в котором «бедных и нуждающихся» объединяет истерический коллективный смех; среди них в амурном облачке появляется влюблённая пара (Салливан и актриса), которые смеются вместе с заключёнными.

Этот финальный кадр крайне интересен. Он иллюстрирует изобретённую эксцентрической комедией связь между любовью и комедией, освящённую коллективным смехом. Но он также наводит на дальнейшие рассуждения. Например, что во времена эксцентрических комедий зрители наблюдали за влюблёнными парами на экране, смеялись над их приключениями, диалогами, шутками. Кажется, что в этом эфемерном финальном кадре «Странствий Салливана» сам смеющийся коллектив переместился из зала на экран, на сторону влюблённой пары, будто теперь все они прощаются с нами, «настоящими» зрителями, которые так и останутся просто группой лиц, обречённых пребывать наедине с собой. Теперь в распоряжении у этой группы остаётся только ирония — ирония, а не комедия. Как блестяще сформулировал Харви (связывая это со «смертью смеха»):

«Если удачная шутка налаживает связь с аудиторией, ирония способна прямо на противоположное. В основном зрители или «понимают» шутку, или, как говорится, она проваливается. Однако ирония … может только утвердиться, может показаться даже богаче, чем вначале, если половина зрителей её упустит» [12].

Таким образом, в фантомной финальной сцене «Странствий Салливана» — фильма, который в остальном является образцовым представителем золотого века американского кино — мы уже можем видеть своего рода предвестие будущей истории Голливуда: комическая любовь и коллективный опыт покидают сцену, которую скоро займут другие, более зрелые тенденции и подходы, идущие в ногу с социальными изменениями и новыми обстоятельствами.

Прежде чем переместиться из 1941 года, когда Стёрджес снял «Странствия Салливана», ко второму периоду, когда он создал фильм «Только ваш» (1948), мы можем кратко и в общих чертах изложить эти обстоятельства следующим образом.

Была война, потом она закончилась; мужчины вернулись домой, и женщин, которых во время войны призывали работать и активно принимать участие в военной экономике и общественной жизни, теперь убеждали (различными способами, в том числе с помощью кино) оставаться дома и выполнять роль идеальных домохозяек. В кино это означает, среди прочего, конец (эксцентрической) комедии, а те комедии, которые остаются, становятся всё более сентиментальными (достаточно вспомнить, например, хрестоматийную «Эту прекрасную жизнь» Капры, снятую в 1946 году) или превращаются в чёрные (Чаплин снял «Месье Верду» в 1947 году). Мейнстримный Голливуд переходит от жанрового кино к более «зрелым», проблемным фильмам, часто посвящённым личным трудностям и противоречивым темам (послевоенные травмы, проблемы подростков, расизм и так далее), тогда как с более образной или экстравагантной («творческой») стороны на смену эксцентрической комедии приходит фильм-нуар с типичной для него чёрной иронией [13].

После войны жанровые фильмы стали казаться устаревшими, их начали рассматривать как способ уйти от действительности, а (эксцентрические) комедии стали называть совсем ребяческими и нереалистичными. На смену картинам, созданным на студийных площадках, пришли фильмы, снятые на настоящих локациях. Однако, как проницательно подмечает Харви, этот переход от (якобы) «эскапизма» военного времени к послевоенной «зрелости» сам по себе был весьма неоднозначным.

«В фильмах затрагивались такие темы, как психоанализ, подростковая преступность, послевоенная адаптация и нервозность холодной войны, даже расизм. Но странным было то, что какой бы «взрывоопасной» ни была тема, в этих фильмах она всегда раскрывалась на фоне социальной гармонии. Америку рисовали как место, где политические проблемы уже решены. Казалось, что теперь нам остаётся только решить проблемы «личные». … И всё же, как это ни парадоксально, именно старомодные жанровые фильмы (…) — а не «зрелые» и «противоречивые» представители так называемого нового Голливуда — оказались самыми смелыми. Например, «Головокружение» Хичкока (1958), «Искатели» Форда (1956) и «Рио Браво» Хоукса (1959). (…) В своих «жанрах» они раскрыли то, о чём никто раньше не подозревал. И даже больше» [14].

Сначала остановимся на первой части этих наблюдений, удивительно справедливых не только для современного Голливуда, но и для политики (и её поддержки в СМИ): противоречивые, «радикальные» темы (разжигающие в зрителях страсти и разделяющие их на сторонников и противников в пылких дискуссиях) весьма приветствуются, если только они показаны на фоне социальной гармонии (уже достигнутой). Существующая социально-экономическая система идеальна, остаётся решить индивидуальные (или связанные с культурой, идентичностью) проблемы — и, конечно, мы должны бороться с коррупцией, заменяя её личной «ответственностью»…

Это позволяет нам сделать вывод, что нарратив, в рамках которого происходили вышеупомянутые сдвиги в послевоенном обществе и кинопроизводстве в плане перехода от (невинного и обязательно ребяческого) «эскапизма» к «зрелости», сам по себе был в высшей степени идеологическим; более того, именно этот нарратив заложил основу для по-настоящему современной формы эскапизма: бегства в «зрелость». Или, точнее сказать, бегства в реальность. Реализм стал очень востребованным. Конечно, существуют различные виды реализма. Однако важно обратить внимание на то, как «реализм» стал своего рода главной идеологической визитной карточкой нашего времени, причём на самых разных уровнях. Поэтому реалити-шоу неслучайно являются распространённой формой эскапизма (как развлечения): кажется, ничто так не успокаивает и не ободряет, как этот показной реализм, как возможность наблюдать за «реальными» людьми на «реальных» локациях, которые занимаются тем же, чем в «реальной» жизни. Существует ли лучшее доказательство и иллюстрация тезиса Лакана о том, что «реальность всегда и обязательно фантазматична», чем популярность и гипнотизм реалити-шоу? Реальность фантазматична, и если мы хотим до неё добраться, нам нужно прибегнуть к некоторым уловкам.

Это приводит нас ко второй части наблюдений Харви. Мы можем добавить, что вышеупомянутые смелые режиссёры (Хичкок, Форд, Хоукс) не вели себя так, будто ничто не затронуло и не изменило жанры, в которых они работали; они не делали вид, будто могут просто продолжать снимать жанровые фильмы так же, как раньше. Напротив, они остро ощутили эту перемену; все они осознавали, что их жанры утратили невинность, но их устраивало продолжать работать в жанровом кино и после потери им невинности. Именно это и было наиболее интересным с точки зрения формы и привело к некоторым из самых выдающихся формальных изобретений (а также к экспериментам с «нарушением правил»: среди наиболее скандальных — убийство Хичкоком главной звезды всего через 20 минут после начала фильма).

«Только ваш»

Мы можем включить в эту компанию и самого Стёрджеса, в частности, его поздние комедии. Нам особенно интересен фильм «Только ваш» (1948), потому что в нём также довольно чётко отражены изменения (на

Во-первых, практически исчезает коллективный фон ранних работ Стёрджеса. Как и в любом другом фильме, здесь много различных персонажей, но удивительно то, что во всех действиях и взаимоотношениях у главного героя (знаменитого дирижёра сэра Альфреда) нет настоящих партнёров, он кажется необычайно одиноким, погружённым в себя и одержимым собой. Его замечательное красноречие в диалогах больше напоминает хорошо отрепетированный монолог. Его жена Дафна, главная героиня фильма, — это не классическая леди из эксцентрических комедий. Её образ упрощён до настолько беспроблемного и пустого (и прекрасного), что он становится загадочным и очаровательным именно благодаря своей пустоте (неслучайно, что она выступает в качестве экрана, на который сэр Альфред проецирует свои фантазии).

Вот краткое изложение истории: сэр Альфред — талантливый и успешный композитор, женатый на красивой и гораздо более молодой девушке (домоседке — своей жизни у неё нет), которая его обожает, и показаны они как самая счастливая пара. Затем его шурину удаётся посеять в душе сэра Альфреда зерно ревности. Он предполагает, что его прекрасная юная жена изменяет ему с Тони (молодым секретарём сэра Альфреда), и за этим следует идеальная и очень буквальная иллюстрация того, что Славой Жижек назвал «чумой фантазий». Зерно сомнения разрастается, как чума, и поражает всё существо сэра Альфреда. Хотя он делает всё возможное, чтобы рационально ему противостоять, оно побеждает, терзает его и порождает три сценария фантазии, или «перспективы», как называл их Стёрджес, которые составляют центральную часть фильма. Все три разыгрываются (для нас), пока сэр Альфред дирижирует исполнением трёх разных музыкальных произведений: кажется, что они ещё больше вдохновляют его во время выступления, которое имеет огромный успех. Каждый раз мы попадаем в голову сэра Альфреда с помощью крупного плана его зрачка и смотрим происходящий там «фильм» в сопровождении музыки, которую он дирижирует.

Первая фантазия/перспектива (разыгранная на фоне увертюры к опере Россини «Семирамида») — это месть, снятая в стиле нуара. По сценарию этой фантазии сэр Альфред совершает идеальное убийство: он убивает свою жену и обвиняет в этом Тони, после чего Тони приговаривают к смертной казни. Несмотря на комедийные рамки, эпизод смотрится довольно жутко, а зрители того времени воспринимали его ещё более остро. Нам показывают, что сэру Альфреду явно нравится убивать жену (перерезать ей горло). Есть и другие детали (например, крупный план её дрожащей руки, которая разжимается после её смерти), убивающие смех [15]. Но затем смех возвращается с неожиданной стороны, в форме дьявольского хохота самого сэра Альфреда, когда он отправляет невиновного Тони на смерть.

Вторая фантазия (разыгранная в сопровождении увертюры к «Тангейзеру» Вагнера) — о великодушном прощении. Как и в случае с первой фантазией в стиле нуар, на этот раз Стёрджес идёт до конца (и даже дальше) в жанре мелодрамы. Сэр Альфред не только прощает свою жену, он (старший, которому «следовало быть мудрее») называет себя «целиком и полностью виноватым». Он продолжает в том же духе, повторяя всевозможные избитые фразы о достоинстве, вполне бессовестно наслаждаясь грандиозным образом самого себя и своего картинного великодушия [16]. Он выписывает своей неверной жене чек на сто тысяч долларов, чтобы ей больше никогда не приходилось беспокоиться о таких неромантичных вещах, как деньги… И затем он позволяет ей воссоединиться с любовником («Молодость к молодости, красота к красоте».). Он вновь упивается своими делами и словами, наслаждаясь каждым мгновением «лицезрения» себя в этой сцене…

Третья фантазия (на музыку из «Франчески да Римини» Чайковского) — об унижении виновной пары, особенно Тони. Сэр Альфред обличает молодую пару, и любопытно, что здесь он ссылается на первые два сценария фантазии. Он рассказывает жене, что сначала хотел перерезать ей горло, потом хотел простить её и даже выписать чек на огромную сумму, но потом передумал. «Нет, у тебя не должно быть денег, и пусть судьба решает, какой тебе достанется мужчина и насколько он вообще мужчина». И он вызывает Тони на дуэль — сыграть в русскую рулетку — в присутствии своей жены. Тони начинает потеть, заметно нервничает и боится, паникует перед лицом возможной смерти. Так сэру Альфреду удаётся унизить его перед своей женой, показать, что он трус, неспособный за неё побороться, тогда как он, сэр Альфред, храбро достаёт пистолет (недрогнувшей рукой, как он не забывает отметить) — и застреливается. Жена, понимая, каким храбрым и достойным был её муж (по сравнению с любовником), обнимает его, обливаясь слезами. И хотя в этой фантазии он умирает, он всё равно наслаждается каждым её мгновением.

Особенно интересно, что даже фантазии сэра Альфреда не о том, чем его жена занималась с Тони (как в случае классической «чумы фантазий»), а о том, что он делал с ними. И снова всё о нём — его реакция и его наслаждение. Единственное, что противостоит изолирующему и всеобъемлющему доминированию его субъективности в фильме, — это неодушевлённые предметы. Есть одна особенная сцена, которая буквально выбивается из фильма, точнее, из его плавной и красноречивой элегантности (в первую очередь, красноречивой элегантности сэра Альфреда). Как только три фантазии (и концерт, на котором он дирижировал) заканчиваются, сэр Альфред спешит домой, намереваясь совершить необходимые приготовления для осуществления, на этот раз по-настоящему, своего первого сценария. Для подготовки ему нужен звукозаписывающий аппарат (чтобы обвинить в убийстве Тони). Затем следует чрезвычайно длинная сцена (по всем стандартам: она продолжается целых 14 минут), состоящая из постоянных неудач, когда он умудряется разгромить всю квартиру (любой предмет, который он берёт в руки, ломается или падает, и он вместе с ним), и представляющая собой своего рода «слэпстик в замедленной съёмке». Предметы оказывают ему сопротивление, его действия до неприличия неуклюжи. …И так продолжается бесконечно. Эта сцена не выглядит особенно смешной, и мне кажется, она такой и не задумывалась, хотя и напоминает классическую сцену из слэпстика. Она в буквальном смысле «выбивается»: по ритму, выбору момента, длине, но прежде всего потому, что она вообще оказалась в такой (весьма изысканной) картине. Кажется, будто она совсем из другого фильма.

Единственная смешная часть сцены — в самом её конце: сэр Альфред пытается следовать инструкции звукозаписывающего аппарата, затем ему удаётся издать и записать странный, низкий, животный рёв, и именно тогда в квартиру входят его жена и Тони; как будто в этот момент Стёрджес медленно и почти незаметно возрождает комедию, чтобы связать эту сцену с оставшейся частью фильма.

Затем сэр Альфред впервые высказывает свои подозрения, вступая в реальный конфликт с женой. В итоге его подозрения оказываются абсолютно необоснованными, вызванными исключительно досадным недоразумением.

Заключительная часть фильма — это, несомненно, шедевр комедии, при условии, что мы продолжаем следить за шуткой. Ведь весь фильм можно рассматривать как сложную и крайне богатую постановку одной фундаментальной шутки, которая представлена в конце. По своей структуре она невероятно точно соответствует следующей:

Однажды вечером мужчина возвращается домой изрядно выпившим. Он живёт один на четвёртом этаже многоквартирного дома, и пока он пытается вставить ключ в замочную скважину, его охватывает непреодолимое желание съесть картофельный суп. Картошки дома у него нет, поэтому он решает: «Спущусь-ка в квартиру консьержки и скажу ей: “Простите, госпожа, не могли бы вы одолжить мне, пожалуйста, несколько картофелин, я завтра верну»». И мужчина начинает спускаться. Добравшись до третьего этажа, он думает: «Но почему я должен называть её госпожой, она всего лишь консьержка. Я скажу ей: «Простите, не могли бы вы одолжить мне, пожалуйста, несколько картофелин, я завтра верну»». Подходя ко второму этажу, он продолжает рассуждать: «И

Именно так строятся рассуждения и действия сэра Альфреда. После того как появляются реальные основания для подозрений, вся драма супружеской неверности и его реакции разыгрываются исключительно в его голове по трём сценариям фантазии, при этом жена о подозрениях даже не догадывается. И когда он наконец пытается предъявить ей свои подозрения и сообщить, что знает о её измене, он ведёт себя точно так же, как мужчина из анекдота: он действует и говорит так, будто ей известно всё, что произошло до сих пор (только) в его голове; то есть будто она следила за развитием его подозрений, фантазий и умозаключений. Эта сцена приносит настоящее комическое наслаждение, построенное из маленьких деталей и несоответствий между тем, что знают два главных героя, и она всё больше теряется в догадках о том, что происходит, пока он продолжает намекать на сценарии своих фантазий. Пока он наконец не высказывает всё прямо: он знает, что она изменила ему с Тони. После этого всё быстро проясняется, недопонимание исчезает и происходит счастливое воссоединение пары.

Кроме всего прочего, «Только ваш» — это хороший пример комедии, которая пережила «потерю невинности» жанра. Фильм следует общей тенденции сдвига в сторону «серьёзности», психологической сложности, интроспекции, тревожных событий (отсюда элементы нуара и чёрный юмор), но при этом представляет это как новую версию комедии и комедийных героев, а не как антипод комедии. Существует интересная преемственность, — по крайней мере, в некоторых отношениях — ведущая, например, от сэра Альфреда, к персонажам, которых часто изображает Вуди Аллен…

Ранее я упоминала тезис Лакана о том, что реальность всегда фантазматична и что, если мы хотим прикоснуться к настоящему, нам нужно прибегнуть к некоторым уловкам. Использование разных жанров (сценариев фантазии) в рамках комедии определённо можно назвать примером такой уловки. Похожее можно сказать и про чёрный юмор. Как работает чёрный юмор? Он пробивает трещину в самых искренних, серьёзных чувствах; и всё же это не то же самое, что цинизм. В первую очередь он нарушает монолитную структуру реальности (как мы ощущаем и переживаем её), привносит в неё диалектику, рождает мысль, а также наслаждение более полноценное, чем упреждающее удовольствие, которое преобладает сегодня.

Некоторые считают чёрный юмор более реалистичной формой юмора — но не будет ли точнее сказать, что на самом деле это ответ реализму; уловка, которая его раскрывает? Престон Стёрджес что-то знал о чёрном юморе. Когда его карьера пошла на спад, он принялся писать автобиографию и умер до того, как её закончил. Позже её опубликовали под заголовком: «Престон Стёрджес глазами Престона Стёрджеса» [17]. Неудивительно, что он планировал дать ей намного менее «зрелое» название. Он хотел озаглавить свою автобиографию «События, ведущие к моей смерти».

Перевод выполнен по изданию: Alenka Zupančič. Preston Sturges and The End of Laughter (Crisis and Critique, Volume 7 / Issue 2, 22-07-2020, Edited by Agon Hamza & Frank Ruda).

Примечания

[1] Harvey, James 1998, Romantic Comedy in Hollywood. From Lubitsch to Sturges, New York: Da Capo Press. Далее в примечаниях книга указана как Харви 1998.

[2] «Великий Макгинти», «Рождество в июле», «Леди Ева», «Странствия Салливана», «Приключения в

[3] Ссылаясь на известное высказывание Лакана, отношения в эксцентрических комедиях, пожалуй, наилучшим образом можно определить как «не-отношения, которые работают».

[4] «Мистер Дидс» — комедия о богаче, который в итоге отдаёт свои деньги нуждающимся.

[5] Харви 1998. с. 141.

[6] А также гламуризации — индустрия моды хорошо зарабатывает на бизнесе по гламуризации бедности: только подумайте, например, обо всех драных джинсах, проданных за последние десятилетия, которые часто стоят дороже джинсов в идеальном состоянии…

[7] С этим связана история любви с безработной актрисой, которую сыграла Вероника Лейк: они «вступают в ряды» бедных вместе.

[8] Фильм должен был называться «О, где же ты, брат?». Хорошо известно, что в 2000 году братья Коэны сняли фильм с таким названием — это прямая отсылка к Стёрджесу и, во многих отношениях, дань уважения ему.

[9] Харви 1998, с. 672.

[10] Посещаемость кинотеатров, которая в середине и в конце сороковых составляла в среднем около 90 миллионов человек в неделю, к 1953 году упала почти вдвое, и с тех пор более или менее стабильно продолжает снижаться.

[11] Сегодня мы часто слышим, что фильмы и телепередачи, в том числе комедии, такие тупые и примитивные, потому что «люди хотят именно этого». Но здесь нет никаких «людей», никакого коллектива, просто сумма отдельных лиц, которым не грозит опасность заразиться чужим интеллектом. Возможно, именно этим объясняется растущая тупость таких фильмов и телепередач. Фрейд уже писал о том, что на самом деле шутки начинают существовать только после того, как их расскажут и над ними посмеются (другие). Шутка по определению онтологически незавершённа, и чтобы появиться на свет, ей нужна аудитория. Реагируя на шутку, мы не реагируем на полноценную сущность, мы участвуем в её онтологическом становлении. И именно это совместное участие превращает массу отдельных лиц во (временный) коллектив. И возможность того, что шутка провалится, так же важна, как и её успех, и фактически является её частью. Несомненно, существует множество реакционных шуток и реакционных коллективов и тупость может быть так же заразительна, как интеллект, но это само по себе не повод отвергать возможности коллектива. Коллектив — это нечто большее, чем просто масса людей (и мы также знаем, насколько в послевоенной Америке боялись всего коллективного, напрямую отождествляя это с «тоталитаризмом»).

[12] Харви 1998, с. 672.

[13] Несмотря на свою популярность, эксцентрическая комедия никогда не была мейнстримом в Голливуде; фильм-нуар также развился из лент категории «Б». Когда мы сегодня думаем о голливудских звёздах 30-х годов, о лучших представителях того периода, мы, конечно, вспоминаем Барбару Стэнвик, Клодетт Кольбер, Кэрол Ломбард, Кэтрин Хепбёрн и многих других. Однако самой кассовой звездой в то время была Ширли Темпл (например, она сыграла главную роль в фильме «Хейди»). В возрасте с семи до десяти лет она четыре года подряд возглавляла рейтинг кассовых сборов, опережая таких звёзд, как Кларк Гейбл и Джин Харлоу. Похожая ситуация сложилась с

[14] Харви 1998. с. 679.

[15] Настолько, что после пробного показа были даже мысли рекламировать фильм как триллер, а не комедию: настолько неожиданно было увидеть такой кадр в комедии; он был слишком мрачным.

[16] Он даже отпускает самодовольное замечание по поводу своей творческой деятельности: «Я не мог бы так хорошо разбираться в музыке, если бы не понимал человеческое сердце».

[17] Под редакцией его последней жены Сэнди Стёрджес.