Кафка. Егерь Гракх. О самом ясном и непроглядном

Два мальчика сидели на стенке набережной и играли в кости. На ступенях памятника, в тени размахивавшего саблей героя, какой-то мужчина читал газету. Девочка у фонтана наполняла водой маленькую кадушку. Торговец фруктами лежал подле своего товара и смотрел на море.

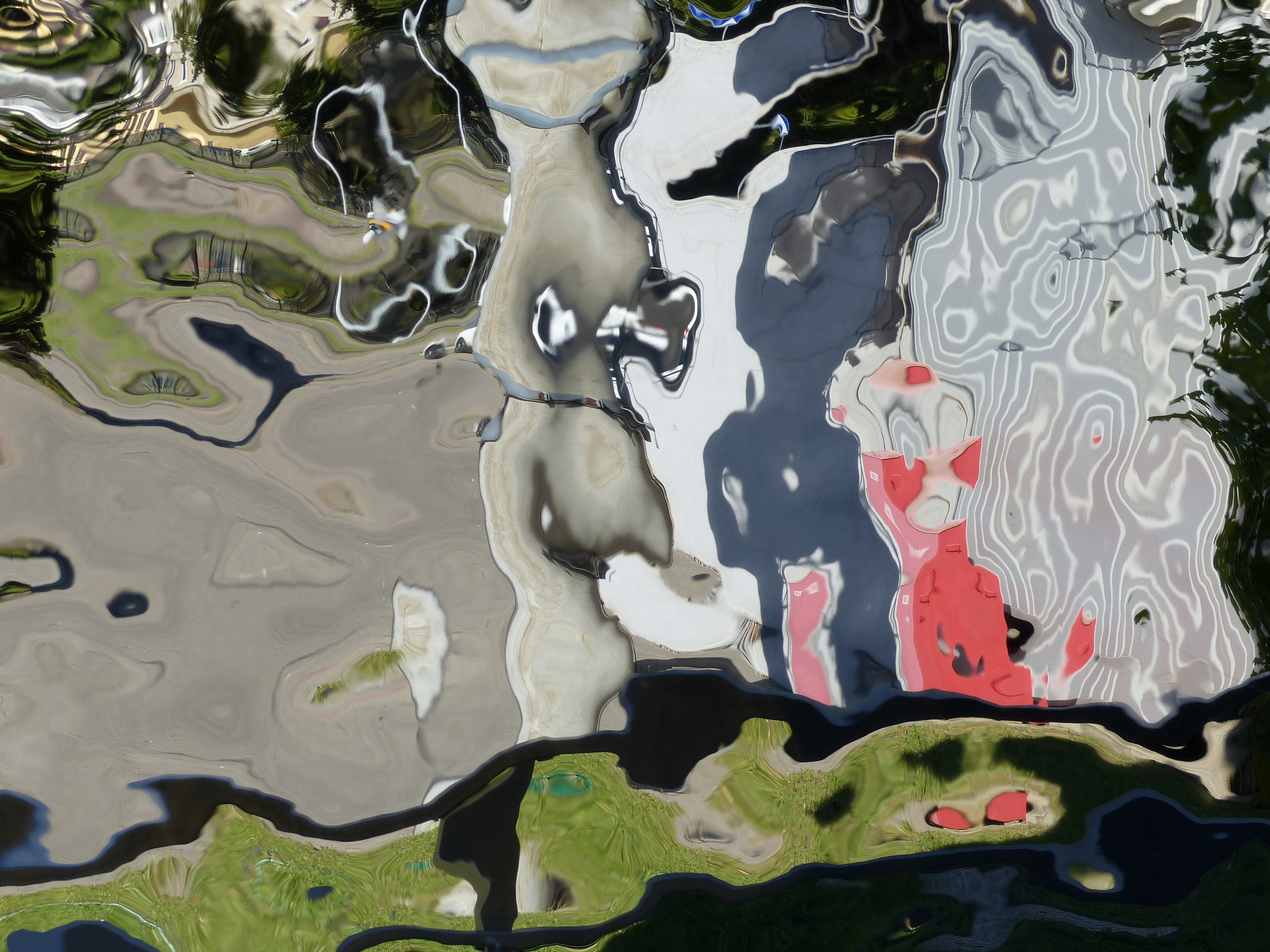

Странно. Пишет поворотами головы. Техника кинематографа. Ни слова о цвете. Но откуда этот… нет, не монохром, но дейнековский, что ли, колорит? И потом: понятно, что мужчина сидит под памятником героя с саблей. Но понимание это чуть запаздывает: стоит некий памятник, рядом с ним некто размахивает саблей, и в пляшущей тени этой сабли сидит мужчина и читает газету. Смутное ощущение от этих четырех фраз, что люди и предметы не то чтобы поменялись ролями, но находятся в неком процессе обмена: море лежит и смотрит на торговца фруктами; кадушка наполняется девочкой-водой; памятник, заслонившись саблей от солнца, читает мужчину с газетой; стена меж водой и сушей играет мальчиками в кости. Не то чтобы так, но

Какая-то барка, словно перенесенная

Что происходит? Очевидно, мог бы лежать и не человек. А кто? Если бы одним из евангелистов был Кафка, какое евангелие было бы перед нами? Так называемое сверхъестественное у него, находясь перед глазами, в центре кадра, никогда не в центре внимания. Не вынесено за рамку и не в размыве, оно — вот, в центре, и его нет. А что есть? Обстоятельства, церебральные нити, видимо, исходящие от этого центра. Видна траектория жертвы, виден узор паутины, видны места разрывов и линии натяжения между жертвой и жертвенником. Бог очевиден, потому и незрим. Так, если смотришь на росчерки ласточки в небе, неба не видишь. Чудо — всегда здесь, оно открыто зрению, но — во второй экспозиции. Которая, если оттуда глядеть, — первая. Он оттуда и смотрит, а пишет отсюда.

Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.

— Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана, какое-то притяжение моей дивной родины — не знаю, что это было, знаю только, что я остался на земле и что мой челн с тех пор плавает по земным водам…

/…/

— И вы никак не связаны с потусторонним миром? — спросил, наморщив лоб, бургомистр.

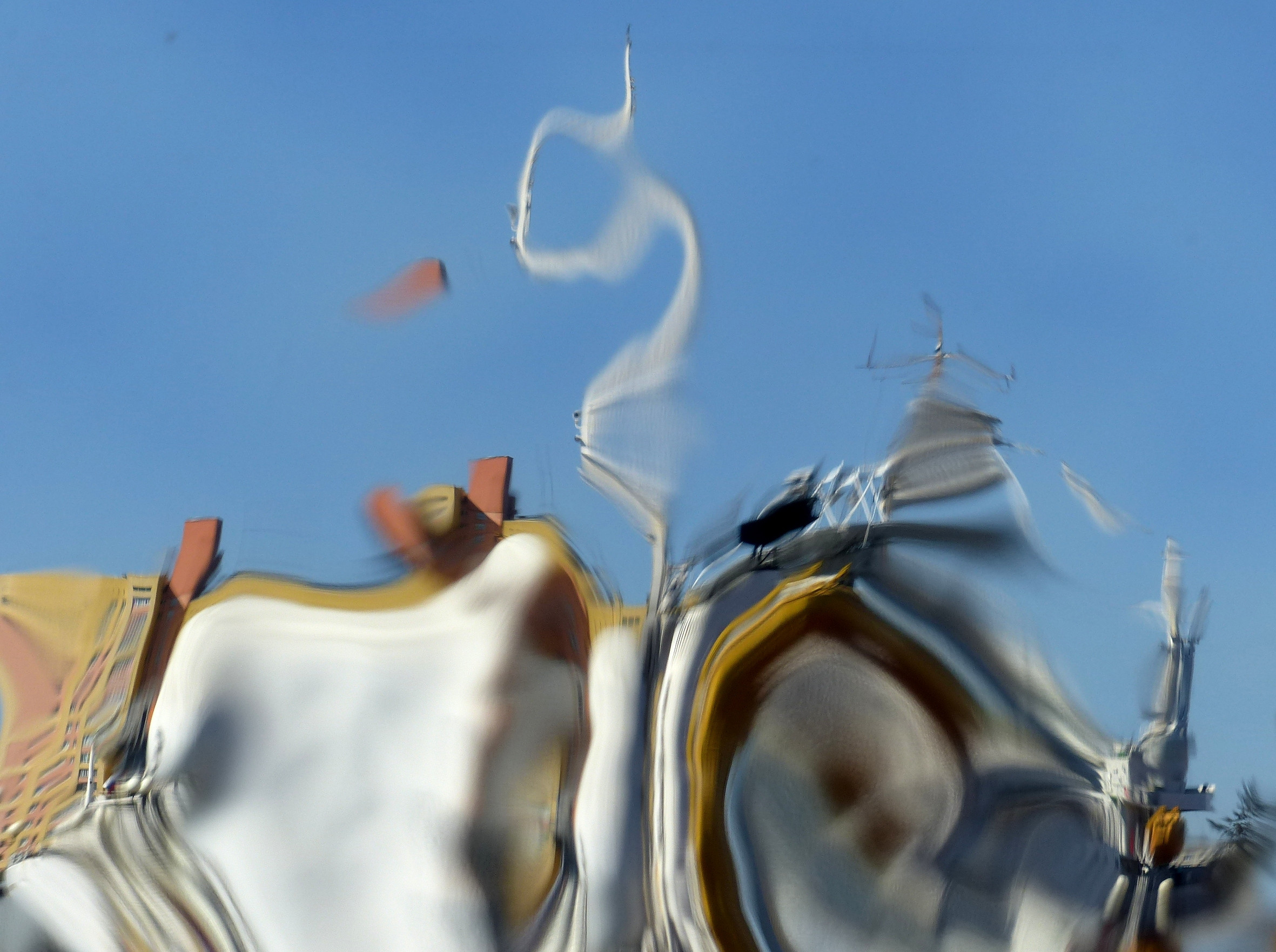

— Я, — ответил егерь, — все время нахожусь на гигантской лестнице, которая ведет наверх. Я болтаюсь на этой бесконечно широкой наружной лестнице, оказываясь то выше, то ниже, то правее, то левее, и все время нахожусь в движении. Был егерь, а стал какой-то мотылек. Не смейтесь.

— Я не смеюсь, — возразил бургомистр.

Сальваторе, говорит она ему среди ночи, посмотри-ка на этого голубя в окне. Это при виде светлоокрашенного, едва ли не светящегося живого создания размером с петуха… Представить себе этот речевой период в устах очнувшейся ото сна жены бургомистра без некоторых размышлений не удается. Каких же? Сальваторе переводится как спаситель. Он наместник Ривы (Рима?). В доме, куда зовет его голубь, лежит Некто. Лежит в челне, кочующем меж этим светом и тем. Ни там, ни здесь. Будто что-то заклинивает в цепи времен, этот защем с воспалением нерва. Не тот и не тот. Не спаситель и не бургомистр. Не Лазарь, не егерь. Не голубь и не петух. Гракх — птичий царь.

— Я все время нахожусь в движении, — сказал егерь. — Но когда достигаю максимальной высоты и уже вижу сияние верхних врат, я просыпаюсь на моем старом челне, безнадежно застрявшем в

Так я и лежу с тех пор, как я, еще живой егерь Гракх, дома, в Шварцвальде, погнался за серной и сорвался. Все шло как положено. Я погнался, сорвался, истек кровью в

Странная вещь, но в этого егеря веришь больше, чем в того, который бы сорвался в ущелье, истек кровью, и барка его отвезла на ту сторону. Да, несколько сверхъестественно, но бывает и так: неверный поворот руля, миг невнимательности капитана, какое-то притяжение дивной родины… Конечно. Именно так и бывает. Труднее поверить, что истекают кровью или просто изнашиваются, как обувь.

— Я с удовольствием жил и с удовольствием умер; я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт, грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье — и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Я лежал вот так и ждал. И тут случилось это несчастье.

— Ужасная судьба, — сказал бургомистр, подняв руку для защиты. — И в этом нет никакой вашей вины?

— Никакой, — сказал егерь, — я был егерем — какая же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял, попадал, сдирал шкуру — какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим егерем Шварцвальда». Какая тут вина?

Какая тут вина, — спрашивает Иов, Адам, Вечный Жид, Люцифер, Каин, — сидел в засаде, стрелял, сдирал шкуру. На мою работу снизошла высшая милость. А теперь болтаться на этой широкой, как море, лестнице — то выше, то ниже, то влево, то вправо, и биться этой мотыльковой баркой о свет — то тот, то этот…

— Я здесь не компетентен, — сказал бургомистр, — однако и я не вижу в этом никакой вины. Но кто же тогда виноват?

— Капитан, — сказал егерь. — Никто не прочтет то, что я здесь напишу, никто не придет, чтобы мне помочь. Вот уже не одну сотню лет мой челн — без руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти.

Сидит в крохотном картонном домике, таком, что не разогнуться. А в окне, если прильнуть к нему глазом, — Замок. Сидит за столом, смотрит в зеркало, закрывает ладонью то правую часть лица, то левую, то губы, то нос. Странно, эти части не складываются в лицо, они от разных, незнакомых друг другу людей. Эти островерхие уши вообще не из этой местности, не людские. И нос — чувственный, сильный, прямой, не от этих губ с тонкой тропинкой детства. И глаза, как из застенков лица глядят, узники. Не из этой жизни. И тугая стриженая шапочка волос над открытым лбом, не из этой. Галстук, сюртук с нарукавниками, тишь в зеркале. Пять утра. Скоро идти в страховую контору. Окунает перо в чернильницу, пишет: Китайская стена. Задумывается. Встает, делает два шага от стены до стены, пригнувшись. Садится, пишет: Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Откладывает страницу. Пишет на следующей: то есть сначала стена, а потом башня. Смотрит в зеркало, отворачивает его. Рисует дугу в треть круга, замыкает ее пунктиром, доращивает над фундаментом стены башню, пишет: мы, китайцы… Откладывает лист. Часы на башне бьют половину. Дописывает на обороте: ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и самих себя. Встает, задувает лучину, пригнувшись выходит, поправляя галстук на тонком горле.

Притворился слепым, и жизнь начала как-то складываться. Всякое самопознание, которое не может молчать, делает человека все меньше. Роль важна, а не ты. Это как вывалиться на сцену

Я, говорит, с удовольствием жил и с удовольствием умер. Скинул с себя одежду перед тем, как взойти на борт, и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Лежал и ждал. Какая же тут вина.

Вы мертвы? — Как видите, — говорит егерь. — Но в то же время вы и живы? — В

Миг невнимательности, притяжение дивной родины, легкий поворот руля — вот оно, наше всё. И кроме него — ничего нет.

Есть два главных человеческих греха, пишет он в другом месте, из которых вытекают все прочие — нетерпение и небрежность.

Так егерь он был или охотник? Все же есть разница. В одних переводах — егерь, в других — охотник. Jäger — и то, и то другое. Нас бы всех посмотреть в подлиннике. И то, и другое.

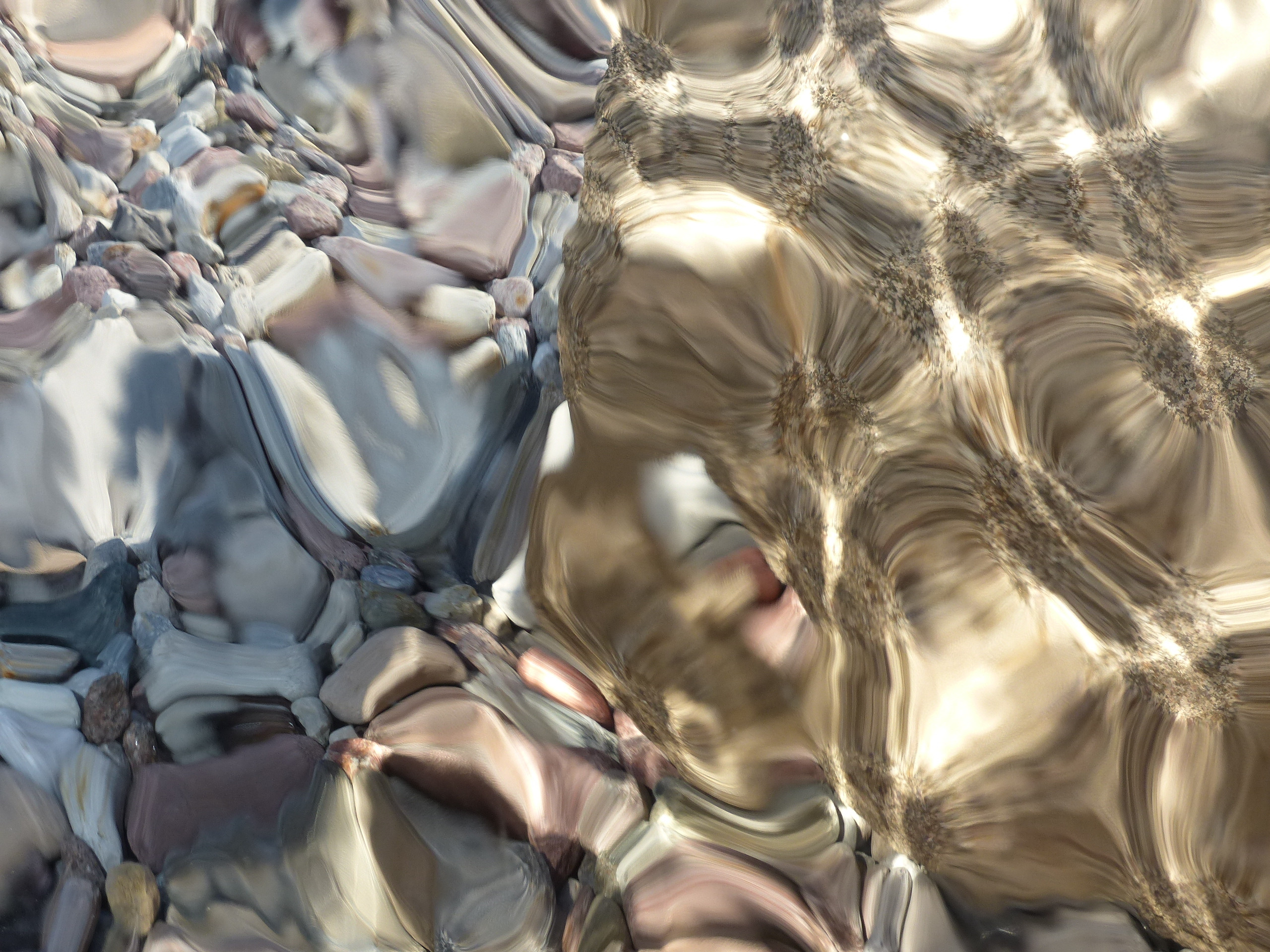

Слова, которые раскладываем, как карты таро. Те же карты, на тех же местах, как и лежали. Только теперь они перевернуты: те, что вниз головой, — вверх, те, что вверх, — вниз. И читается все по-другому теперь: вся жизнь. Как же они передернулись? Или мы, не заметив, оказались с другой стороны, будто стол обошли и глядим оттуда?

А егерь откуда смотрел? Все шло хорошо, делал свою работу, люди его ценили, продвигался по службе, достиг всего, что было возможно. И сорвался в ущелье, отправился к мертвым. Но тут, на переправе, произошел какой-то сбой, и он завис между берегами — ни мертв, ни жив. Он вспоминает свою жизнь и не находит в ней ничего, что могло бы привести к такому исходу. В чем же дело? Чья тут вина? В своей жизни он ее не видит. И не думает, что здесь вина перевозчика. Он полагает, что это — случай, неожиданное отклонение некой магнитной стрелки над переправой. Притяжение, он говорит, какой-то дивной родины, легкий поворот руля, миг невнимательности Капитана.

То, что такой сбой время от времени может случаться, похоже, не вызывает у него особого удивления. Мучит другое: почему именно с ним это произошло? А если беспричинно, просто рулетка случая остановилась на нем, тогда вопрос не менее трудный: что его ждет, изменится ли его положение когда-либо, и с чьей помощью, если, как он уверен, никто не в силах ему помочь.

Он с радостью принял смерть, он скользнул в нее, говорит, как невеста в подвенечное платье. Скользнул, как простодушный христианин. Тут-то все и случилось. Не по его вине. Так он думает. Иначе — где она? Где она, а где он. Он находится между, ровно посередине: ни жив, ни мертв. При этом, хотя шансы равны, у него нет упований на возвращение в жизнь.

Он хотел бы прекращения этой муки, завершения жеста, хотел бы, если только возможно, но именно это и безответно, — смерти. Которая, может быть, не придет к нему никогда. И отсюда вся мера отчаянья — от неразрешимости этой муки, ее бесконечности и бессмысленности. Поставленных под вопрос. Вот что он упускает из виду. Он не богооставлен. Или, допустим, не Богом, а Провидением или неким, как он говорит, Капитаном. Его путь находится в поле зрения, больше того — постоянно прокладывается, имеет развитие. Челн плывет, и то и дело что-то происходит в пути. И если смысл происходящего не считывается егерем, это не значит, что его нет. Или он что-то недоговаривает? Отводя взгляд от очевидного. Почему?

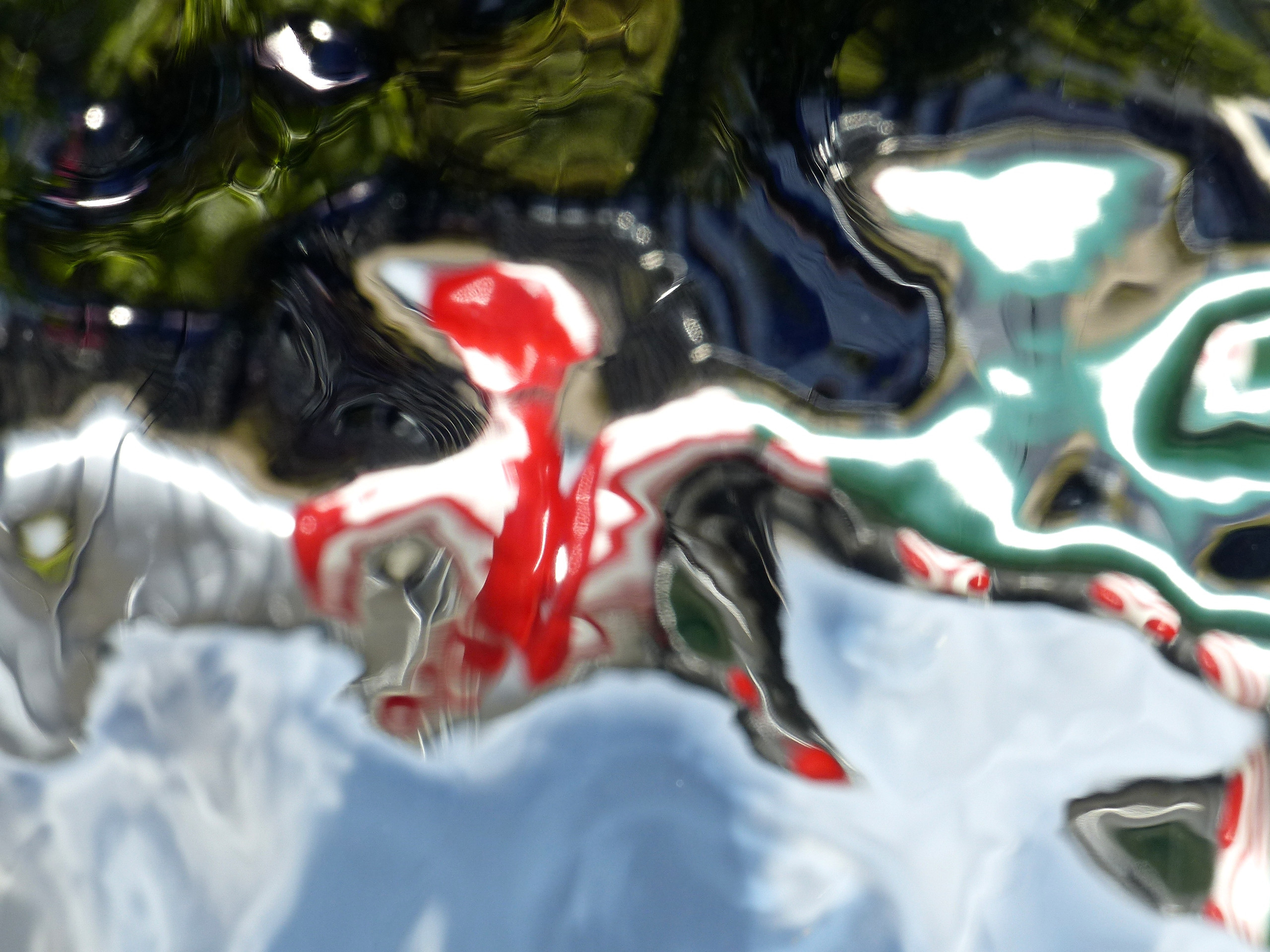

Голубь сообщает бургомистру Ривы о прибытии барки с мертвым егерем, просит, чтобы он его встретил. (Голубь, заметим, — в той традиции, к которой принадлежат оба, — Дух святой, символ Благой вести, или просто — вестник жизни. Допустим, в этой истории его роль другая. И все же.) Значит, барка не без руля, она управляема. Тем, кто стоит за вестником, кто прокладывает путь, заранее намечая предстоящие события. Как, например, эту встречу с бургомистром. В

Дальше. Почему бургомистр без колебаний идет на встречу? Во имя города, как сказал голубь. Почему она происходит наедине? Зачем высокий чиновник выслушивает историю егеря? И зачем егерь рассказывает ее именно ему? И потом, при их социальном неравенстве, разговор ведется на равных, даже с перевесом егеря. Перевесом случившегося с ним?

Но все это вторые вопросы. Первые — сколько бы ни стараться представить происходящее бессмысленным, уже сам факт этих встреч, сказанного и услышанного не может не образовывать смысл и не влиять на дальнейшие события.

В чем же этот смысл? При том, что, судя по всему, встреча эта не только не случайна, но и не единична.

Когда бургомистр рассказывает о голубе, егерь ему отвечает, что, мол, да, обычно голуби возвещают о его прибытии. То есть речь идет о привычном, едва ли не будничном деле. И эта встреча в Риве — не первая и, вероятно, не последняя в их череде. Ни частота, ни география этих встреч нам не ясна. Возможно, за сотни лет (даже если допустить, что это субъективное, а не календарное время) география их уже настолько широка, что покрывает большую часть земли. Вероятно, так же, что встречи эти не похожи одна на другую. Хотя бы уже потому, что меняется место, время и собеседник. Кто выбирает их, кто намечает эту траекторию, нанизывает на нее эти встречи, кто собирает смысл? Барка движется, причаливает, происходят последовательные, относительно ожидаемые или, возможно, совсем неожиданные события, движется дальше — до следующей остановки. Странно, но все это не в поле зрения егеря.

Внимание его отвлечено другим: произошла неизъяснимая ошибка или описка — в слове, в слоге, которым была его жизнь. Некая Рука над ним в решающий миг почему-то дрогнула, отвлеклась. Вот что он думает, куда вглядывается. В меньшей степени — почему это случилось именно с ним. И совсем в малой — как с этим быть.

Похоже, он смирился со своим положением. Во всяком случае, ни ропота, ни

Со временем его положение достигло даже, как это ни странно звучит, определенной стабильности. Барка, Юлия, шкипер, движение, остановка, носилки, встреча, возвращение, барка… Никто не придет, говорит, чтобы мне помочь. Сама мысль об этом — болезнь. Я это знаю и потому не кричу, не зову на помощь. Хотя в иные минуты — к примеру, как раз теперь: характер-то у меня необузданный — крепко об этом думаю. Но вовремя одергиваю себя: достаточно оглядеться и вспомнить, где я.

Так он говорит бургомистру. Но есть пару моментов, которые вызывают сомнение.

Необузданность характера. Где, в чем? Она совершенно не проявлена в их разговоре. Напротив: на всем протяжении — логически ясная, интонационно ровная, спокойная речь. Крепко думает, как например, в эту минуту? Не видно. Здесь не мышление, а готовые, давно отстоявшиеся, его результаты. Не зову на помощь, потому что сама попытка ее — безумие? И далее апеллирует к здравому смыслу: мол, никто ведь не знает, где я, а нашли бы, так не знали б, как помочь. Странно звучит. Как любая логическая мотивация при отказе от попытки спасения в его случае.

Или речь идет не о крайнем отчаянье? Была ли ему известна история Иова? Наверное. Молится ли он, уповает ли? Нет, похоже. Претерпевает? Да. Но

А что происходит с теми, с кем он встречался, — где они, сколько их? Десятки? Тысячи? Возможно. Связаны ли они между собой? И что означает их связь, к чему ведет? Или уже привела? Помнит ли их егерь? Судя по адекватности его сознания и памяти, — да. Все эти люди — в нем.

Никто не прочтет, говорит, что я напишу.

Кафка на протяжении жизни не раз возвращается к этому рассказу, и так и оставляет его неоконченным.