Перформансы группы «Коллективные действия» (1970-80-ые гг.): заметка о фотографии

Имена участников группы «Коллективные действия» («КД») регулярно встречаемы в современном художественном поле. Можно предположить: их перформансы 1970-1980-х годов, периода формирования ключевых художественных принципов группы, сохраняют актуальность сегодня благодаря позиции зрителя в качестве наблюдателя‑участника происходящего действия, вытекающей отсюда интерпретативности искусства и смещению акцента с итогового объекта искусства на эмоциональный опыт. Эти черты, лежащие в основе деятельности «КД», позволяют провести параллель между художниками этой группы и творчеством молодых современных авторов.

Перформансы происходили за городом, в полях и лесах Подмосковья, что определило название томов с документацией и философскими текстами «Поездки за город». В советские годы члены группы и их деятельность существовали вне официального художественного контекста и музейных институций и были известны узкому кругу людей, сегодня же стали частью выставочных проектов, архивов, частных коллекций и научных исследований о российском концептуализме.

Заметное количество текстов посвящено смыслам перформансов группы «КД», в то же время фотография как отдельный объект рассмотрения долгое время не привлекала исследовательского внимания. Этот текст — попытка наметить особенности фотографий перформансов «КД» и обозначить некоторые ракурсы, в которых можно рассматривать эти фотографии. Поскольку фотография как форма документации непосредственно связана с самими перформансами, по ходу текста необходимо акцентировать внимание также и на специфических чертах перформативных практик группы «КД» в целом.

Московский концептуализм, или московский романтический концептуализм, как его определил Борис Гройс[1], стал первым художественным направлением после русского авангарда, хронологически совпадающим с западными движениями в искусстве[2]. Художники имели доступ лишь к ограниченному количеству зарубежной литературы и не могли ознакомиться с художественной жизнью зарубежных художников напрямую ввиду железного занавеса. Соответственно, на российской почве жанр перформанса трансформировался и приобрел несколько иные черты.

Например, ориентация участников на станковую живопись и графику противоречила западному концептуализму, последовательно отвергавшему живописную традицию[3]. Также в американском и европейском варианте концептуализма фотография становилась неотъемлемой художественной частью перформанса[4], в то время как в «КД» ее роль была другой. Фотография в перформансах группы изначально не использовалась в качестве художественного метода, что было характерным элементом творческих практик иностранных художников-концептуалистов. Внимание фотографии уделялось лишь с точки зрения архивного материала, сухой документации события, «сопровождения» перформанса. Так, фотографии становились способом сохранения и распространения идеи, фотографическая документация превращалась в репрезентацию действия.

Однако фотография на раннем этапе деятельности группы не использовалась как сознательный инструмент архивирования и художественный метод, и понимание важности ее системного применения, документальной составляющей, сформировалось не сразу. Изучая 1-ый том «Поездок за город», видно, что фотографическая документация к самым первым перформансам была не систематизирована: небольшое количество снимков, простая техника и произвольность кадра.

Сам фотограф, Георгий Кизевальтер, описывает метод своей работы как хобби, возможность фиксировать окружающие события — семью и друзей — без намерения использовать фотографию в качестве архивного материала для сохранения перформанса в истории или художественного средства[5]. Это ставит вопрос о возможности интерпретировать снимки независимо от намерений автора. Поднимая тему авторства: в комментариях к акциям, фотограф нередко отмечен только как участник или не указан вовсе, подписи под фотографиями отсутствуют. Авторство снимков первого тома «Поездок за город» Георгия Кизевальтера становится известно лишь из интервью и критических статей современников, большая часть снимков не была подписана, также как и авторство фотографий Игоря Макаревича и Андрея Абрамова[6], другие же фотографы остаются и вовсе неизвестны. Фотограф в «КД» не позиционировался как отдельный субъект, производящий художественный объект: его роль растворялась в структуре действия. Возвращаясь к этому феномену, мы обнаруживаем, что неопределенность авторства прямо влияет на интерпретацию: снимки начинают существовать вне целенаправленных намерений конкретного фотографа. Они становится не авторской позицией, а частью события, частью поля восприятия. И несмотря на нивелирование авторства, фотограф в «КД» остается участником происходящего. Поэтому выбор ракурса, технические особенности камеры, решение нажать на кнопку в определенный момент формируют визуальный ряд и все же отражают субъективное видение. Зритель сталкивается с «интерпретацией интерпретации», где фотография уже является интерпретативным жестом.

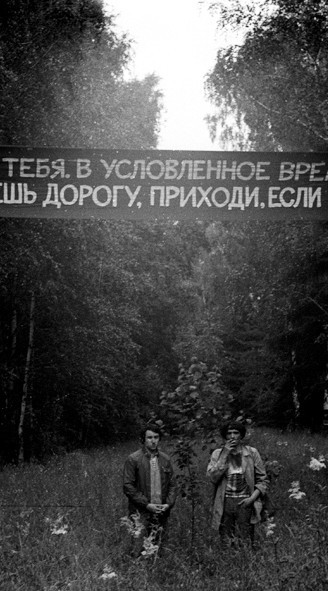

В целом фотографическая документация фиксирует лишь отдельные моменты перформанса, что создает эффект фрагментарности. Перформансы «КД» обладают выраженной процессуальностью, и их невозможно понять без учета временной динамики: статичный снимок фиксирует лишь один слой действия. В то же время, в акциях с лозунгами, например, «ЛОЗУНГ-1977», «НЕУДАЧНЫЙ ЛОЗУНГ 1978-2008», фотографии также фиксируют лишь определенный фрагмент, в частности, фрагмент полотнища с текстом, а не его целое высказывание. Здесь фотография подчеркивает ироничное отношение к языку, перегруженному идеологией в позднесоветскую эпоху; это создает дополнительный слой.

Важно подчеркнуть, что деятельность группы определяется исследователями как «институционально образующая»[7], ориентированная на легализацию в культурном пространстве внутренних, психологических механизмов восприятия. Сознание воспринимающего и сам перформанс представляли собой некоторое «ментальное поле», для структурирования которого использовались реальное пространство, место проведения и пространство текста. И поскольку перформанс существует в рамках намеренной сконструированности, фотография, используемая для фиксации этого сконструированного действия, не является полностью документальной и, по аналогии с перформансом имеет элемент постановочности. Это не делает ее полностью зависимой от смысла перформанса, но задает условия/рамку прочтения.

Андрей Монастырский пишет в разрезе идейной составляющей деятельности группы о важности элемента интерпретативности, личного восприятия перформанса зрителями, наблюдателями и интересе к области психического[8]. Так, фотографическое изображение в перформансах группы «КД» может выполнять роль медиума: фиксировать событие и интерпретировать его.

Фотографии акцентируют взаимодействие людей и объектов с пространством. Статичность кадров, подчеркнутый контраст между действием и отсутствием действия, чередование динамичных и неподвижных моментов, иногда смазанность/размытость снимков — приемы, позволяющие минимальными средствами передать простое, внешне неэстетичное событие (эти черты являют сходство и с методом репортажной съемки). Эта эстетика съемки отражает философию «КД» о «пустоте», структурированности пространства и смещении смысла в область ожидания и созерцания.

“Пейзаж – это обретающее символическую форму пространство для проекции психических мыслей на культуру, идентификация и ‘цивилизация’ под именем природы, а также трактат о любой реальной природе или вопросе самой окружающей среды”[9].

Группа «КД» активно использовала природные пейзажи как пространство действия и визуальный фон. Снимки фиксируют пустые поля, лесные массивы, взаимодействие участников с окружением. Например, в акциях «ШАР», «КОМЕДИЯ», «ФОНАРЬ», « Г. КИЗЕВАЛЬТЕРУ.(Лозунг - 1980)», «ГЛЯДЯ НА ВОДОПАД» фотографии запечатлевают не только участников, но и пейзаж как самостоятельный композиционный элемент(занимающий все или почти все пространство кадра) и прообраз психического. Перед смотрящим на фотографию развертывается неопределенное пространство, классический природный пейзаж российской местности, который может напоминать любой загородный пейзаж средней полосы. Андрей Монастырский в статье «Семь фотографий», где обсуждаются семь разных снимков с одним и тем же безлюдным пейзажем, пишет: «В наших акциях экзистенциальная и интенциональная сущности совпадают. Об экзистенциональной сущности скажем только, что акции реализуются в получении некого реального опыта, но не в получении изображений этого опыта»[10]. Таким образом, пейзаж в акциях «КД» выступает как элемент, формирующий пространство (для) переживания. Фотография с одной стороны, фиксирует только его внешний аспект, подтверждая мысль Монастырского о первичности опыта над изображением, и, с другой стороны, фотография выступает границей между опытом и его визуальной репрезентацией, создавая поле для интерпретации.

Подводя итог, в контексте перформанса фотография обладает двойственной противоречивой природой. Она документирует/фиксирует художественный процесс и одновременно невольно становится самостоятельным визуальным элементом, поскольку сама природа фотографического изображения порождает всевозможные интерпретации.

Вовлечение зрителей как активных участников акций группы размывало традиционные границы между автором, зрителем и участником, что ставило вопросы о природе их взаимодействия и роли в художественном процессе, превращая зрителя в участника или же соавтора события. В свою очередь, фотография становится еще одним инструментом исследования этих границ и форм интерпретации перформанса — современный зритель, изучая снимки в пространстве музея или галереи, также превращается в зрителя-участника акций и участвует в их интерпретации.