Ностальгия как стиль мысли: Илья Будрайтскис о «консервативном повороте»

Почему Россия и мир поворачивают вспять и настойчиво пытаются разглядеть в прошлом свое будущее? В попытке ответить на эти вопросы философский лекторий Шанинки пригласил Илью Будрайтскиса.

КОНСЕРВАТИЗМ КАК РАДИКАЛЬНАЯ НЕСОВРЕМЕННОСТЬ

Когда мы обращаемся к проблематике консервативного поворота, на ум в первую очередь приходят электоральные коллапсы последних лет: в Америке, Великобритании, Франции и так далее. Они связаны с ростом так называемого правого популизма, с укреплением партий, которые отсылают к консервативным смыслам и оперируют концентрированными и недвусмысленными консервативными формулами — таким, как слоган избирательной кампании Трампа: «Make America great again!».

Либеральные медиа в связи с этими коллапсами в основном воспроизводят недоуменную просвещенческую позицию: кто все эти люди? Почему они голосуют за Трампа, Марин Ле Пен или поддерживают Брекзит? Почему эти люди ведут себя политически иррационально? Почему они делают «идиотический выбор» и они отвергают существующий порядка вещей, делая выбор в пользу иллюзий, образов и эмоций, которые бесконечно далеки от той модели политической рациональности, которую, казалось бы, на протяжении десятилетий должна была воспитать западная демократия? Эта просвещенческая позиция не находит этому никаких других объяснений, кроме аргумента помутнения разума: массы оказались жертвой обмана и собственной и дезориентации.

Например, Фрэнсис Фукуяма написал статью с собственным осмыслением победы Трампа, в которой утверждает, что временный успех правого популизма связан с утратой либеральным проектом привлекательности и жизненной силы. Иван Крастев в своих работах пишет о том, что западная демократия лишилась спектакулярности. Она лишилась момента игры и зрелищности, поэтому избиратель делает выбор в пользу тех иррациональных форм, которые отвечают игровым динамическим элементам человеческой натуры.

Происходит психологизация политического поворота, которая рассматривает консерватизм прежде всего как радикальную несовременность, как выбор людей, продиктованный страхом, неуверенностью в будущем и желанием продлить свою жизнь в иллюзорном прошлом вместо того, чтобы смело смотреть в лицо настоящему и побеждать собственные страхи (в том числе связанные с ростом социальной и экономической нестабильности).

Утверждается, что консервативная позиция — это свидетельство немотивированного, иррационального страха, отказа от взрослого ответственного поведения.

В интерпретации консервативного выбора как радикальной несовременности присутствует само понимание консерватизма как свидетельства надлома, кризиса в более или менее сбалансированной политической системе, которая успешно функционировала в предшествующие десятилетия в западном мире.

Представление о консервативном выборе как об антисистемном и радикальном заставляет нас взглянуть на это течение по-другому. Ведь традиционное понимание консерватизма связано с его обратным значением: умеренностью, неготовностью к резким переменам, стремлением защитить то, что имеется в действительности и унаследовано из прошлого. Это первая важная дихотомия в интерпретациях консерватизма, так как с момента своего исторического появления (рубежа XVIII-XIX вв…) консерватизм одновременно представал и как разумная осторожность, и как радикальная реакция.

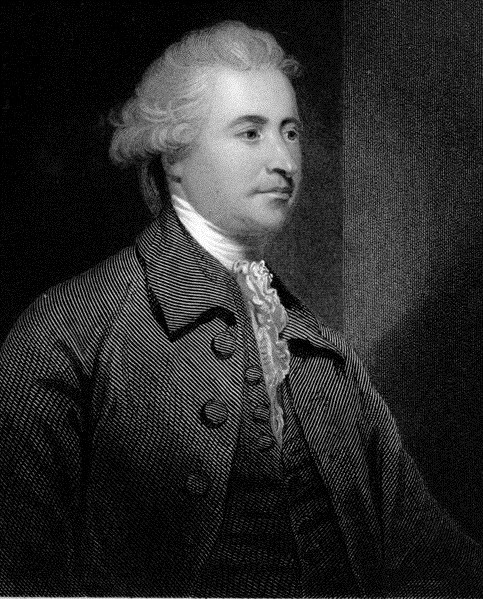

ТРАДИЦИЯ БЁРКА

Полюс разумной умеренности в консерватизме принято связывать с его англосаксонской ветвью.

Эдмунд Бёрк и системные консервативные партии понимали консерватизм как баланс между необходимостью сохранения старого и лимитированного обновления. Позицию Бёрка можно одновременно отнести и к консервативной и к либеральной традиции:

— Бёрк говорил о необходимости сохранения старого, об уважении к институтам и о неготовности общества к радикальным изменениям

— в то же время он принадлежал к партии вигов, выступал за свободу торговли и поддерживал требования североамериканских колоний в их лозунге «Нет налогам без представительства!»

Тем не менее, Французская революция для Бёрка была неприемлема, прежде всего, как попытка поставить на место исторического человека некоторого человека абстрактного, сконструированного французским Просвещением.

Бёрк утверждал: всё, что Просвещение считает искусственным и представляет как наслоение исторических недоразумений и груду предрассудков, на самом деле и есть исторически сформировавшийся человек — как динамический продукт национальных, политических и правовых традиций. В этом смысле английский гражданин, обладающий политическими правами, свободный от тирании, произвольного насильственного вмешательства в свою жизнь и воспитанный духом Великой хартии вольностей — это консервативный гражданин. Это гражданин, который защищает свободу не потому, что он противопоставляет её исторически сформированной несвободе, а наоборот, потому что он воспринимает её как нечто органическое и имеющее историческое обоснование.

Линия Бёрка продолжается через англосаксонскую политическую философию и кредо англосаксонского консерватора было, сформулированное уже в XX веке Майклом Оукшоттом: быть консерватором значит «предпочитать знакомое неизведанному, опробованное — неопробованному, факт — загадке, действительное — возможному, ограниченное — безграничному, близкое — далёкому, достаток — изобилию, простое — совершенному и радость сегодняшнего дня — блаженству утопического будущего».

Таким образом, либеральный консерватизм в духе Бёрка не предполагает бескомпромиссного сопротивления современности. Наоборот, он имеет динамическую структуру и открыт для постоянного обновления корпуса ценностей, которые дóлжно защищать. Он открыт для исторических ситуаций, в которых та или иная позиция становится консервативной.

СИТУАТИВНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ ХАНТИНГТОНА

Развитием такого понимания консерватизма можно считать позицию Сэмюэля Хантингтона, выраженную в его известном эссе «Консерватизм как политическая идеология». Хантингтон четко разделяет консерватизм на ситуативный и аристократический. Ситуативный консерватизм (тот, защитником которого выступает сам Хантингтон) — всегда определяется текущими обстоятельствами. То, что вчера представлялось как вызов, сегодня может превратиться в традицию, которую следует защищать от радикальных трансформаций. В рамках ситуативного консерватизма по Хантингтону распространенная оценка российских коммунистов в 90-е годы как консервативной силы выглядит отчасти оправданной.

Содержательно защита Советского Союза и революционной коммунистической символики конечно не является консервативной в ценностном смысле, но становится консервативной ситуационно — в качестве защиты исторического наследия от необдуманных изменений. Интересно, что в начале 90-х годов в политической риторике зюгановских коммунистов присутствовало обвинение сторонников радикальных рыночных реформ в «необольшевизме». Согласно публицистам «Советской России», Чубайс или Гайдар — это необольшевики, которые выступают как революционные разрушители по отношению к советскому наследию в его консервативной интерпретации. Таким образом, в подобном консерватизме ценностная составляющая не полностью устраняется, но признаётся вторичной по отношению к его риторической форме.

ДЕ МЕСТР: ОТНОШЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ И КОНСЕРВАТИЗМА

Умеренной версии консерватизма противостоит радикальная, которая также рождается как реакция на Французскую революцию. Однако речь идет уже не о защите наследия от перемен, но о контрреволюционном ответе на революционный вызов.

Контрреволюция, как ее понимает Жозеф де Местр в своих «Размышлениях о Франции», — это движение, которое рождается не из духа Старого порядка, но из факта свершившегося революционного грехопадения. Контрреволюция принимает революцию как событие: прорыв в современность уже произошёл и контрреволюция рождается как движение из духа сопротивления этому прорыву. В радикальном консерватизме возникает меланхолический элемент утраты; мы находимся в ситуации, когда наше историческое дело скорее проиграно.

Консервативная позиция де Местра проявляется в дистантном и меланхоличном взгляде из Петербурга, где он находился в эмиграции. Де Местр полагал, что миссия тех французских аристократов, которые хотят с помощью иностранных войск снова вернуть Старый порядок во Францию, обречена: никакая реставрация невозможна, потому что переворот уже произошёл и контрреволюция единственно возможна не как реставрация, но как антитеза революции. Она родится как случайность, как неожиданное сочетание обстоятельств — и в этом смысле она сходна с событием революции. Вопрос контрреволюции — это не вопрос конкретной политической стратегии, но вопрос веры и провидения.

Де Местр писал, что умирает вместе с Европой, и его радует лишь то, что он умирает в неплохой компании. При этом сама контрреволюция рождается из новой реальности. Согласно де Местру, она является заключительный акт реализации божественного провидения (утверждением восстановленной монархии и величия церкви) — так же, как революция была актом предшествующим (наказанием французов за грех Просвещения). Позиция де Местра, таким образом, связана и с радикальной контрреволюционной надеждой, и с пессимизмом в отношении ее действительных социальных и политических оснований.

КОНСЕРВАТИЗМ В ТРУДАХ МАНГЕЙМА

В своём классическом тексте о консервативной мысли Карл Мангейм подчёркивает, что консервативная мысль обнаруживает свое наиболее полное и глубокое содержание в Германии — то есть в стране, не пережившей революции и запоздавшей в своём политическом и экономическом развитии. Здесь можно провести прямую параллель «Немецкой идеологией»: по Марксу, поскольку Германия отстала в развитии, она может завершить ту работу мысли, которая не может быть завершена в политически и экономически передовых странах. Для Мангейма консервативный стиль связан с утратой почвы — у него нет непосредственного политического субъекта.

Мангейм концентрируется на представлениях о консерватизме как реакции и активной контрреволюционной силе, которая обнаруживает себя не в действительном политическом движении, а в мысли, оторвавшейся от почвы. В его определении принципиально важно то, что эта мысль не имеет конкретного социального субъекта и представители консервативных философий — не принадлежат ни к уходящей аристократии (интересы которой они как бы защищают), ни к новым буржуазным элитам. Это вольные писатели, люди, подвисшие в межклассовом, межсоциальном состоянии, в котором у них появляется свобода для консервативной фантазии, которая не присущи никакой конкретной социальной группе. (Именно поэтому Карл Шмитт в своем «Политическом романтизме» отказывает ранним немецким консерваторам в доверии, обвиняя их в богемном «окказионализме» — отношении к социальным и политическим феноменам как к точкам проявления собственной произвольной творческой воли).

Для Мангейма важно, что консерватизм является не идеологией, которая привязана к конкретному классу или группе, но является стилем мышления. Этот подвижный стиль, оторванный от непосредственной политической и социальной практики, затем находит своё место в конкретной политике в самых разных политических и социальных условиях. Эта беспочвенность, бездомность, придает консервативный стиль исключительную живучесть и способность к воспроизводству.

Иными словами, мы можем обнаружить те или иные черты этого стиля в риторике западных консерваторов начала XIX века, русских консерваторов начала XX века или в политической консервативной риторике, которую сегодня используют условные «правые популисты» в Европе.

Общность в использовании близких фигур консервативной политики не связана с принадлежностью к единой интеллектуальной консервативной традиции. Те образы, аргументы и метафоры, которые используют де Местр, Адам Мюллер или другие консервативные мыслители, могут воспроизводиться в политике людьми, которые не находятся с этими мыслителями в отношениях интеллектуальной преемственности. Эти образы используют не как следствие связи с определенным корпусом идей, а так как служат для воспроизводства консервативного стиля в политике, который проявляет себя в момент обострения, конфликта.

Важно, что консерватизм — это реакция на случившийся кризис. Консерватизм в своей радикальной форме начинает воспроизводиться как стиль и работать, когда общество, политическая или экономическая система вступает в период кризиса. Этот кризис может быть растянут во времени, проходить через разные фазы, но реакция элит на него заставляет обращаться к фигурам консервативного стиля, чтобы выстраивать новые социальные коалиции, новые способы управления в период, когда старые и рациональные способы политического управления уже не работают.

ФИГУРЫ КОНСЕРВАТИВНОГО СТИЛЯ

Коротко обозначим важнейшие фигуры консервативного стиля и основания, на которые он опирается, чтобы затем понять, как эти основания себя воспроизводят.

1. Иррациональность

Согласно Мангейму, консерватизм возникает как реакция на рационализацию жизни (в том числе капиталистическую) и представляет из себя массив иррационального, вытесненного, которое не желает уходить в прошлое, умирать, и так или иначе сохраняется и трансформируется в новой ситуации капиталистической рационализации действительности.

Консервативный рационализм в XIX веке связан с романтической традицией и соответствующим взглядом на мир. Для этого взгляда характерно представление о сложности — ключевой консервативной фигуре — заключающейся в том, что основания общества не могут быть до конца расшифрованы. Непознаваемой должна остаться прежде всего сама природа государственной власти: в её основе лежит тайна (так же, как и в основе общественной структуры или знаний о мире).

Это была принципиальная позиция для де Местра, который выступал против изучения естественных наук в университетах, так как что оно неизбежно ведёт к стремлению перенести свойственные для них рациональные методы на общественную структуру (что, в свою очередь, означает революционные политические выводы и воспроизводство революционных событий по французскому образцу в глобальном масштабе). Разгадка означает упрощение, а предельное упрощение — конец жизни, умирание.

Сложность, тайна, глубина, непознаваемость — это жизнь; упрощение рационализация, равенство — это смерть.

Если обращаться к истории русского консерватизма, то ярким выразителем идеи сложности и непознаваемости как основания цивилизации является Константин Леонтьев с его идеей цветущей сложности. Для Леонтьева жизнь развивается через постоянное усложнение формы, в то время как упрощение ведет к умиранию.

У Токвиля — мыслителя, совершенно отличного от Константина Леонтьева, — тоже можно обнаружить глубинный страх перед равенством, которое для Токвиля означает гибель свободы. Для Токвиля свобода рождается там, где у людей сохраняется динамическое различие друг с другом, которое не сведено к примитивному господству частных интересов. Там, где все равны друг с другом, где каждый борется сам за себя, наступает период деспотизма и заканчивается свобода. Страх перед равенством — движущая идея всей политической философии Токвиля.

Есть хорошая книга американского теоретика Кори Робина «О политическом страхе», где одна из трёх глав посвящена Токвилю и его страху перед равенством и наступлением демократии. Восхищение Америкой для Токвиля связано с тем, что она дает пример возможности сосуществования демократии и свободы. Америка создаёт те институты, при которых наступление демократии может быть наконец остановлено и зафиксировано в сложившихся формах.

В целом для Токвиля наступление демократии является неотвратимым. И в этом также можно увидеть характерный меланхолический консервативный элемент: мы ничего не можем сделать, чтобы остановить машину, историческую инерцию уравнения и демократии; мы можем лишь найти те формы, в которых она может быть зафиксирована политически, но не получить развития на уровне общества, в качестве социального равенства.

2. Историзм

Следующий важный элемент — романтическая консервативная идея историзма. Сложность мира определяется его различием (форм, культур, национальных сознаний). Сведение этих различий к абстрактному универсальному индивиду является смертью культуры как таковой, смертью божественного творения, окончанием истории. Идея умирания человечества через его универсализацию проходит через наследие де Местра (который говорил, что видел англичан, французов или русских, но нигде не встречал “человека”). Эта же идея присутствует у Константина Леонтьева и других консервативных мыслителей.

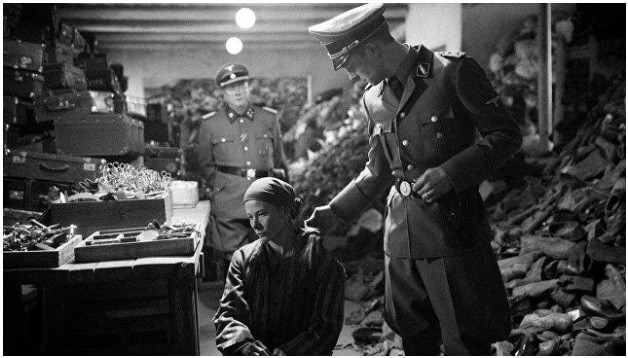

Чтобы освежить картину актуальными примерами, вспомним последний фильм Кончаловского «Рай». Не стоит обманываться фоном этого фильма — сюжетом Второй мировой войны, Холокосте и нацизма. В данном случае, эти декорации времени предельных экзистенциальных решений и сопротивления тоталитаризму были избраны Кончаловским для большого транс-исторического консервативного высказывания.

Смысл этого высказывания связан не с проблематикой нацизма, но с размышлением о катастрофических последствиях модернистской мечты о равенстве, практической реализацией которой неизбежно становится концлагерь. Плебейский дух — дух уравнения — стремится к построению рая на Земле, такой рай — то, что отменяет отличия между людьми, сводит всех к единому состоянию безмозглого коллективного счастья, — это и есть ГУЛАГ, концлагерь — жуткая машина, воспроизводящая фигуру упрощения как смерти.

Эта фигура фанатичного плебея воплощена в персонаже немецкого аристократа, который предаёт своё аристократическое происхождение ради плебейского рая, ради бараньей веры в то, что все различие индивидов и сословий может быть сведено к общему телу неразличимого внутри себя народа. Ему противопоставлена фигура русской эмигрантки, которая принимает свое аристократическое бремя неравенства, бремя знания о том, что рай на Земле невозможен. По этой причине в конце она попадает в настоящий рай (на небе), тогда как фальшивый рай на Земле оборачивается адом.

3. Дерево

Высокое дерево, с корнями, уходящими в толщу земли — один из важных консервативных образов, отсылающих к идее сложного единства исторического и природного (на разрыве которого как раз настаивало Просвещение). Дереву подобна национальная культура или система институтов в своем непрерывном органическом развитии.

Есть известный рассказ Шарля Морраса о его личной инициации в политический консерватизм: он молодым человеком увидел разрушенный Парфенон в Афинах и задумался о том, как это совершенное здание, простоявшее века, в Новое время могло быть разрушено несколькими бессмысленными бомбами за считанные минуты. Так же и тысячелетнее здание французской монархии было разрушено тремя примитивными идеями.

МАРКСИЗМ И КОНСЕРВАТИЗМ

В своем знаменитом тексте Мангейм делает очень важное замечание: пролетарское антикапиталистическое движение, с одной стороны, в своей рационализации идёт дальше своего антагониста — буржуазии, а с другой — его антибуржуазность содержит иррациональный момент, который Мангейм называет экстатическим. Этот момент связан с утопической верой, и который роднит это движение с милленаристскими крестьянскими движениями Средневековья.

Этот экстатический момент связан с утопией, с тем, что Эрнст Блох называл «тёплым течением» в марксизме — течением, связанным не с рациональным детерминистским анализом обстоятельств, но убеждением в возможности иного порядка вещей, не имеющим прочных оснований в данном. Для Блоха марксизм включает в себя два этих течения: то, что Грамши называл «пессимизмом разума» и «оптимизмом воли» — оптимизмом, который не имеет непосредственных рациональных оснований, но рождающим ту непосредственную связь с политическим действием, которую еще Сорель называл «мобилизующим мифом».

Мне кажется, стоит присмотреться к этой странной близости консерватизма и марксизма через его «теплую» сторону, связанной с иррациональностью сопротивления капиталистической рационализации. Однако с марксистской перспективы важно разделять два понятия:

— Первое — консерватизм мысли, который непосредственно не вовлечён в политическую борьбу, не воплотился в конкретном контрреволюционном процессе и поэтому обладает силой обощения и предвидения. Можно даже, пусть и с долей условности, сказать об ауре консерватизма (примерно в том смысле, в котором его использует Беньямин в своем тексте «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»). То есть «ощущению дали», имеющему принципиально неполитический, созерцательный, дистантный по отношению к зрителю (актору) характер.

— Второе — политическое выражение консерватизма, которое обретается через через схлопывание этой ауры. Для Беньямина искусство становится политическим постольку, поскольку оно лишается своей ауры. Политический консерватизм, лишенный ауры, сводится для марксизма к качеству прямого антагониста.

То, что сближает марксизм и консерватизм на уровне мысли, а не на политическом уровне — это принятие анахронизма, в котором чувство истории, сосуществование разных временных и социальных режимов не только не является нелегитимным, но и может обладать собственным политическим значением. Если мы обратимся к марксистской мысли, в особенности связанной с осмыслением Русской революции 17-го года, то обнаружим, что эта революция стала вызовом детерминистским схемам господствующего тогда представления о марксизме. Она была, по выражению Розы Люксембург, революцией в «неожиданном месте», в которой анахроническое, перешедшее от докапиталистического уклада, стало необходимым элементом для прорыва за пределы рациональности капиталистического порядка (этот тезис, кстати, интересно аргументируется Майклом Буравым в его «Politics of production»).

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОВОРОТ ПО ХОЛЛУ

Вернёмся к исходному тезису о консервативном повороте и его определении Стюартом Холлом в известном тексте о тэтчеризме. Консервативный поворот для Холла — это новая гегемоническая практика элит в период кризиса, когда они не могут управлять по-старому. Они должны проводить социальную и экономическую политику, направленную против интересов большинства, но с опорой на это большинство.

Как сконструировать новое большинство? Как сконструировать новый тип гегемонии в условиях кризиса и всё более растущего противоречия между интересами верхов и низов? Это происходит через создание консервативной коалиции, которая объединяет два прежде несоединимых элемента: крайнюю версию экономического либерализма в духе австрийской экономической школы (неолиберализм) и консервативную политическую интерпретацию этих неолиберальных экономических мер.

Как проводить неолиберальную политику, используя в её защиту не либеральные политические аргументы, но консервативные? Это главный политический секрет той тенденции, которая в 70-е, в 80-е и в 90-е годы получила название неоконсерватизм.

Хрестоматийные примеры неоконсервативной политики — это период Рейгана в США и Маргарет Тэтчер в Великобритании. Стюарт Холл в своей статье показывает, как внедрение нового духа капитализма или нового духа государственной экономической политики в Великобритании опиралось на перформативный динамичный консервативный дискурс. Например, он показывает, как антиколлективизм и антиэтатизм, которые Маргарет Тэтчер активно использовала в своей риторике, позволили провести успешное наступление на основополагающие институты социального государства. Это наступление было выражено через консервативный политический дискурс: социальное государство представлено в качестве бюрократической машины, которая не соответствует интересам граждан, а поддерживает враждебные меньшинства в противовес большинству честных работающих глав семей.

То же касается и роста полицейских функций государства при одновременном росте социальной и экономической дерегуляции: оно обосновывается через перенесение фокуса общественного внимания на криминальную угрозу (персонифицированную в бедных, безработных и мигрантах).

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОВОРОТ В РОССИИ

Вопрос о консервативном повороте в России с 2012 года, — это вопрос, как риторический поворот к традиционным ценностям, к органическому единству государства и народа, к иррациональной непознаваемой фигуре государственной власти сочетается с урезанием бюджета, агрессивной антисоциальной политикой и ростом неравенства.

Ключевым связующим элементом здесь, как мне кажется, является идея конкуренции. Эта идея пронизывает всю предлагаемую конструкцию современного мира: каждая страна имеет меркантильные интересы, ни одна нация не является носителем чистой силы универсальных принципов, но использует отсылку к ним инструментально.

Ценности важны для России не только в силу своего соответствия высшей истине, но как эффективное оружие в борьбе за достойное место в мире.

Идея органического государства-отца, проходящая через всю русскую историю, в риторике высших государственных лиц довольно последовательно соединяется с идеей эффективности. Так, недавно на открытии памятника князю Владимиру Патриарх Кирилл произнёс удивительную речь, в которой сосредоточился на том, что Владимир объективно и прагматически подошёл к вопросу выбора веры. Прагматический подход Владимира состоял не в том, что он обрёл жизнь вечную, но в том, что через православие, наиболее соответствующее цивилизационному коду русского народа, он стал обладателем сверх-действенного оружия в борьбе с внешними врагами, которые на протяжении всей российской истории пытались навязать России чуждые ценности, используя культурный и религиозный вопрос для захвата материальных ресурсов.

Эта же идея проходит через все книги Владимира Мединского: про мифы о России, про историю «русского пиара» от Владимира Святого до Владимира Путина и т.п. Мединский утверждает, что принятие христианства было гениальной пиар-акцией; у него были рациональные основания — это был выбор в пользу наиболее эффективного инструмента в борьбе за свою независимость и за расширение своего влияния. По этой же причине эффективность должна противостоять, например, абстракции научного знания. Например, есть люди, которые критикуют Мединского за плагиат. С какой точки зрения мы должны взглянуть на эту научную коллизию: с точки зрения абстрактной научной этики или с точки зрения интересов России? С последней точки зрения всем очевидно, что Мединский приносит большую пользу стране, своими книгами более эффективно сопротивляясь чужим, враждебным, ослабляющим конкурентоспособность страны мифам, чем бессмысленные профессора, обсуждающие процент плагиата в его диссертации.

Удивительным образом идея эффективности перекидывается на всю концепцию культурной политики в России на протяжении последних нескольких лет. Иерархически эта схема выглядит так: вся история человечества, не исключая текущий момент, — это борьба между собой разных стран, разных национальных культур, одни из которых являются более устойчивыми, другие — менее, и поэтому они проигрывают и исчезают.

Культура в современном мире является средством борьбы за ресурсы, повышения конкурентоспособности, а значит и обороноспособности, так как война — лишь продолжение политики, а политика — продолжение экономики. Таким образом, культура является вопросом национальной безопасности — это прямо записано в концепции государственной культурной политики РФ. Вопрос культуры — это не вопрос развития «полноценной личности», но конкурентного выживания страны в жёстком глобальном соревновании. Именно поэтому на национально ориентированную культуру должны быть направлены серьёзные государственные ресурсы.

Так, идея конкурентноспособной патриотической культуры, предлагаемая Мединским, становится и важным аргументом в борьбе за перераспределение бюджетных средств. Культура — это почти так же важно, как танки, пушки, нефть и т.д. По этой причине Министерству культуры нужно передавать больше ресурсов, чем оно получало прежде. В этом смысле Российское военно-историческое общество — это очень интересный объект для исследований с точки зрения того, что Стюарт Холл называл «policing crisis». Во-первых, это межведомственный проект: учредителями военно-исторического общества являются Министерство культуры и Министерство обороны. Во-вторых, это результат государственно-частного партнёрства — патриотическая идея доказывает свою жизнеспособность и за счёт того, что способна привлекать внебюджетные средства.

Внутри самого культурного пространства в России тоже есть конкуренция. Линии этой конкуренции соответствуют линиям народности и антинародности, духовности и бездуховности, патриотизма и антипатриотизма. Чем плохи, например, выставка перверсивного искусства, пропаганда гомосексуализма, спектакли, сомнительные с точки зрения патриотических ценностей? Они плохи, во-первых, тем, что ослабляют цивилизационный код страны, а, во-вторых, тем, что не соответствуют культурным потребностям большинства, то есть являются убыточными.

Это очень интересная связь народности с критерием прибыли, которая проходит через всю логику культурной политики Российской Федерации последних лет. Консервативные нападки на культурных деятелей всё больше обосновываются через гибридную неолиберально-консервативную логику. То есть, проблема не только в том, что какие-то люди проводят аморальные выставки и ставят антипатриотические спектакли, а в том, что они бездарно тратят на это государственные деньги.

Таким образом, консервативный поворот нужно рассматривать как идеологическую практику элит, непредставимую вне контекста текущего и все более углубляющегося кризиса.

В заключении стоит еще раз отметить: при критике консерватизма необходимо уходить от простых схем противопоставления анахронизма некоторой гомогенной современности. От того типа оппозиции, которое находится в центре большинства реакций на консервативный поворот в современном мире.

Подробнее о магистратуре «Политическая философия и социальная теория»