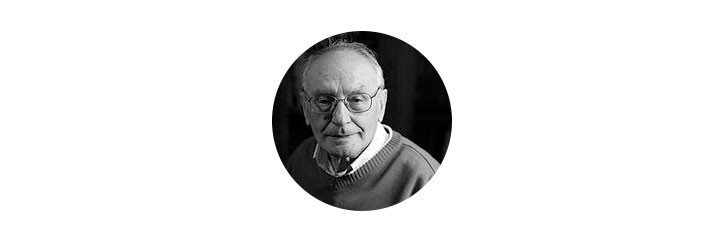

Юрий Манн: У Иосифа Бродского

Книга выдающегося ученого Юрия Манна «Память-счастье, как и

Теперь — более поздний эпизод, имевший место 12 апреля 1988 г.: в этот день мы с Сергеем Бочаровым, будучи участниками Гоголевской конференции в США, побывали у Иосифа Бродского.

Привез нас к Бродскому Юз Алешковский, находившийся с ним в давних дружеских отношениях.

Бродский встретил нас около маленького домика в

Одет в джинсы, рубашку навыпуск с короткими рукавами. Высокие залысины. Металлические очки, ставшие потом известными по многочисленным фотографиям.

Прошли большие сени. В комнате на столе — томик Пушкина из малого академического издания, стопка других книг, в том числе «Государь» Макиавелли. Бродский сказал, что читает его на ночь.

Тут же — пишущая машинка с вложенной страницей: Бродский пояснил потом, что пишет от руки, но ввиду своего плохого почерка переводит все в машинописный текст.

Едва вошли в комнату, вернее на кухню, Ира, жена Алешковского, поставила на стол пасху, кулич, еще какую-то снедь — дело происходило в пасхальные дни. А потом сразу же завязался разговор. Впрочем, разговором это назвать нельзя. Говорил один Бродский, переходя от одной темы к другой, — связь была чаще всего ассоциативная.

Довольно отчетливо обозначилось отношение Бродского к русскому провиденциализму: «Все пошло от Устрялова, Леонтьева, Розанова. Три человека сформулировали то, что привело к “Памяти”» (необходимое пояснение: общество «Память» воспринималось тогда как крайнее выражение отечественного национализма; сегодня есть вещи и посильнее).

Сергей Бочаров стал возражать относительно Леонтьева. Бродский: «А кто говорил, что Россия должна править нечистоплотно?» И затем, перейдя уже к Тютчеву: «Кто проповедовал любовь к сапогу? Кто писал, если использовать выражение Вяземского, “шинельные оды”?»

В то время, о котором идет речь, отношение к Бродскому в России (т. е. еще в СССР) носило переходный характер. С момента присуждения поэту Нобелевской премии прошло не более полугода. Уже появились первые журнальные публикации его произведений. Уже Михаил Козаков с огромным успехом читал его стихи с эстрады. Но в то же время буквально накануне нашего отъезда в США в «Комсомольской правде» появилась статья с дежурными обвинениями поэта в антипатриотизме, русофобии и прочих знакомых вещах.

Мы захватили с собой номер «Комсомолки», но оказалось, что Бродский был уже знаком с публикацией, которую он назвал амбивалентной: пусть ругают, но зато многие впервые узнают из нее о его стихах.

Ю. Алешковский привез с собой еще номер «Московских новостей» с заметкой о публикации в мартовском номере «Невы» за тот же год подборки стихов Бродского и послесловия А. Кушнера. Заметка называлась «Вторая ласточка».

Бродский, улыбнувшись, поправил: «Это уже третья ласточка». Первая — это когда в милиции его как арестованного клали на живот и привязывали руки к ногам, что на профессиональном языке и называлось ласточкой.

Я вспомнил еще, что публикация стихов Бродского с предисловием Вяч.Вс. Иванова ожидается в «Иностранной литературе». Бродский заметил с иронией: «Вот именно — в иностранной…»

Упомянул Бродский и о подборке стихов в «Новом мире», на которую он возлагал большие надежды, ведь это первая встреча с читателем («первая встреча!» — и сплюнул: «никак не отделаешься от этого жаргона…»). Но вышло что-то не так, как хотел Бродский, и эта публикация сильно его расстроила… Бродский даже заметил: «Как сказал японский писатель Акутагава Рюноскэ, у меня нет обиды, остались одни нервы» (недавно у Льва Лосева я прочитал другую редакцию этой фразы: «У меня нет убеждений, у меня есть только нервы» (1), — видимо, поэт варьировал это высказывание).

Потом неожиданно Бродский подвел к столу и разложил веером стопку фотографий («не для хвастовства, а потому что интересно») — нобелевскую серию («нобелевку»): Бродский получает диплом лауреата из рук короля Швеции Карла XVI Густава, Бродский среди прежних лауреатов, Бродский с принцессой Кристиной («красивая баба!»), Бродский со своими друзьями, приехавшими в Стокгольм на церемонию вручения, — с Томасом Венцловой, Львом Лосевым и другими.

Весь разговор длился часа полтора-два. Бродский не присел, и мы тоже, переходя вслед за ним из комнаты в кухню и из кухни в комнату.

Запомнилась интонация Бродского — певучая, без пауз, фразы перетекали одна в другую, разделяемые лишь частицей «да?», — это означало то ли утверждение, то ли вопрос.

Перед уходом Бочаров подарил Бродскому недавно изданный сборник Баратынского со своей статьей (любовь Бродского к Баратынскому была известна). Я же попросил разрешения послать ему «Поэтику Гоголя», когда выйдет новое издание.

— Только на

— А он не переменится?

— Теперь я уж никуда не перееду, разве что на кладбище.

Прощаясь, я заметил штабеля дров у крыльца (дрова для камина — одна из примет новой, американской жизни поэта: «Перемена империи… / связана с колкой дров…» — Часть речи, Колыбельная Трескового мыса, гл. 4 (2)). И еще заметил откуда-то вылезшего кота. И дрова (Бродский на фоне дровяного штабеля), и кот (Бродский с котом на руках) были тотчас же сфотографированы…

Во время беседы кто-то из нас очень осторожно коснулся темы приезда на родину. Бродский ответил фразой, которую я позже (также в измененных вариантах) встречал в его интервью:

— Возвращаются на место преступления, но не на место первой любви.

Случилось так, что в ту же поездку в США (весной 1988 г.) мы оказались близ места, где проживал другой изгнанник из Советского Союза и нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын.

Нас с Сергеем Бочаровым пригласил прочитать лекцию в Дартмутском колледже (штат Нью-Гэмпшир) преподававший в этом колледже Лев Лосев, известный поэт и литературовед (он скончался недавно, в мае 2009 г.). Поскольку наш обратный путь должен был проходить через штат Вермонт мимо городка Кавендиш, где жил Солженицын, то Лев Владимирович спросил: не хотите ли вы посмотреть церковь, которую посещает Солженицын? Лев Лосев хорошо знает священника этого храма отца Андрея и попросит его нас принять.

Церковь, построенная сравнительно недавно (если мне не изменяет память, в 1941 г.), была маленькой и уютной. Отец Андрей любезно показал нам (т. е. Бочарову, Юзу и Ирине Алешковским и мне) ее внутреннее убранство, рассказал об истории сооружения.

Кто-то из нас спросил: верно ли, что Солженицын является прихожанином этого храма? Отец Андрей изменился в лице:

— На все вопросы, относящиеся к Александру Исаевичу, я отвечать не буду.

Потом в честь православной Пасхи, которая только что окончилась, решили сфотографироваться вместе на фоне храма, но тот, кто снимал, в кадр, к сожалению, не попадал. Я решил, что снимать следует мне.

— А что, это фотография отправится в Москву? — спросил отец Андрей.

— Разумеется, вместе со мной.

И отец Андрей отпрыгнул в сторону с такой поспешностью, как будто его хотел кто-то схватить.

Потом мы проехали через городок Кавендиш, в стороне от которого находилось владение Солженицына. Разумеется, приблизиться к этому месту и тем более постараться увидеть писателя — такое не приходило нам в голову.

Примечания:

1 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 21.165

2 Бродский И. Часть речи: Избранные стихи: 1962–1989 / Сост. Э. Безносова. М., 1990. С. 286–287.166

Юрий Владимирович Манн — заслуженный профессор РГГУ, академик РАЕН, включенный в книгу «2000 выдающихся ученых ХХ столетия» Международного биографического центра в Кембридже (Англия)