Контронтология звучащего и проблема территориальности

Конспект первого дня симпозиума «Шум, хаос, ритм», посвященного чтению главы «О ритурнели» из книги «Тысяча плато. Капитализм и шизофрения» Делёза и Гваттари, прошедшего 9 и 10 декабря в «Интимном месте» в рамках Лектория «Вслух».

Вводная лекция Никиты Сафонова посвящена различным свойствам шума и ритма и той роли, которую они могут играть в освобождении звучащего от человеческих представлений. Расшифровка — Ксения Бондаренко.

1. Геология для анархизма, анархизм для геологии

Мильтон, Кропоткин и Делёз. Убийца, поэт и космический ремесленник. Атомно-галактическая битва в искусстве. Консерватория или бомба. Реальное и территориальное.

Как вообще возникла идея сделать симпозиум по главе «О ритурнели» из книги «Тысяча плато»? На мой взгляд, эта глава, которая представляется достаточно сложной именно в этой работе, оказывается центральной как в развитии мысли авторов, так и во внутренней динамике самой книги. И если посмотреть какое-то количество материалов, которые связаны с попыткой пояснить, что происходит в этой главе, наталкиваешься все время на риторику в духе «как говорить о том, что до конца не понятно», потому что сама глава устроена так, что термины, которые в ней поясняются и раскрываются, постоянно взаимодействуют с другими терминами, постоянно переопределяются, то есть понятийный аппарат находится в постоянном движении. Это вызывает определенные сложности, потому что классифицировать как-то термины в отдельные блоки, давать им определения оказывается почти невозможным, потому что любое определение в другом контексте, буквально в следующем абзаце, может быть другим.

— Отсутствие устойчивого понятия?

— Грубо говоря, да. И, собственно, так совпало, что сегодня 9 декабря — это день рождения одновременно Мильтона и Кропоткина. Удивительным образом, прочитав вчера краткую биографию Кропоткина, я понял, что они с Делёзом, так или иначе, связаны. Многие отмечают определенные анархистские наклонности в мысли Делёза. Удивительным образом, они связаны на уровне геологии (геология морали, череда синтезов культурных парадигм как тектонические процессы, математика и география, нечеловеческая выразительность территорий). Кропоткин серьезно занимался геологией — именно он поставил окончательную точку в спорах о том, был ледниковый период или нет, после его гипотез и доказательств было утверждено, что ледниковый период

В связи с тем, что сегодня такая дата, хотелось бы зачитать кусок почти финальной части главы «О ритурнели», который раскрывает политические аспекты и выводы, к которым приходят Делёз и Гваттари в рамках проблемы территориальности.

Современная фигура — это не фигура ребенка или безумца, а еще меньше фигура художника, это фигура космического ремесленника: кустарная атомная бомба — это на самом деле очень просто, она была доказана, она была сделана. Быть ремесленником, а не художником, творцом или основателем — вот единственный способ стать космическим, покинуть среды, покинуть землю. Взывание к Космосу вовсе не действует как метафора; напротив, операция является эффективной, как только художник соединяет материал с силами консистенции или консолидации.

У материала, таким образом, три главные характеристики: он — молекуляризованная материя; он вступает в отношение с силами, коих надо добиться; он определяется операциями консистенции, применяемыми к нему. Ясно, наконец, что отношение с землей, с народом меняется и не является более отношением романтического типа. Земля теперь более всего детерриториализирована — не только точка в галактике, но галактика среди других галактик. Народ теперь более всего молекуляризован — молекулярное население, народ осцилляторов, выступающих в качестве сил взаимодействия. Художник отбрасывает свои романтичные фигуры, он отказывается как от сил земли, так и от сил народа. Дело в том, что битва, если таковая имеется, сместилась в другое место. Установленные власти оккупировали землю, они создали организации народа. Массовые средства информации, великие народные организации — типа партии или профсоюза — это машины для воспроизводства, машины, создающие туманности и эффективно заглушающие все народные земные силы. Установленные власти поместили нас в ситуацию сразу и атомной, и космической галактической битвы. Многие художники уже давно осознали эту ситуацию, даже до того, как она была установлена (например, Ницше). И они смогли осознать это потому, что тот же самый вектор пересекал их собственную область — молекуляризация, атомизация материала, присоединенные к космизации сил, схваченных в этом материале. Тогда вопрос в том, чтобы знать, собираются ли атомные или молекулярные «популяции» любой природы (средства массовой информации, средства контроля, компьютеры, космическое оружие) продолжать бомбардировать существующий народ либо чтобы муштровать его, либо чтобы контролировать его, либо чтобы уничтожить его, — или же возможны иные молекулярные популяции, кои могли бы прокрасться в первые и вызвать грядущий народ. Как говорит Вирильо, весьма строго анализируя процессы депопуляции народа и детерриториализации земли, вопрос таков: «Жить как поэт или как убийца?».

Убийца — тот, кто бомбардирует существующий народ молекулярными популяциями, которые непрестанно вновь закрывают все сборки, сталкивают их во все более и более обширную и глубокую черную дыру. Поэт, напротив, — тот, кто отпускает молекулярные популяции в надежде, что они засеют или даже породят грядущий народ, что популяции перейдут в грядущий народ, что они откроют космос. И опять же, мы не должны обсуждать поэта, как если бы он пресытился метафорами — возможно, что звуковые молекулы поп-музыки в этот самый момент насаждают, здесь или там, народ нового типа, особенно безразличного к приказам радио, к контролю компьютеров, к угрозам со стороны атомной бомбы. В этом смысле отношение художника с народом во многом изменилось — художник перестал быть ушедшим в себя Одним-Единственным, но он также перестал обращаться к народу, взывать к народу как конституированной силе. Никогда еще он так не нуждался в народе, но он твердо констатирует, что народ испытывает нехватку, — народ, вот кто более всего испытывает нехватку. Речь идет не о популярных или популистских художниках, именно Малларме мог сказать, что Книга нуждается в народе, а Кафка, что литература — дело народа, и Клее, что народ — это существенное и однако то, чего недостает. Итак, проблема художника в том, что современная депопуляция народа вышла на открытую землю благодаря средствам искусства или благодаря средствам, в которые искусство вносит свой вклад. Вместо того чтобы народ и земля бомбардировались со всех сторон в ограничивающем их космосе, нужно, чтобы народ и земля были подобны уносящим их космическим векторам; тогда космос сам будет искусством. Создать из депопуляции космический народ, из детерриториализации космическую землю — вот что обещает художник-ремесленник тут или там, локально. Если наши правительства имеют дело с молекулярным и космическим, то наши искусства также находят там себе дело, с теми же ставкой, народом и землей, с — увы — ни на что не похожими и, однако, конкурентоспособными средствами. Не присуще ли творениям действовать тихо, локально, всюду отыскивать консолидации, двигаться от молекулярного к неопределенному космосу, тогда как процессы разрушения и сохранения работают в полном объеме, удерживают переднюю часть сцены, занимают весь космос, дабы подчинить молекулярное, поместить его в консерваторию или в бомбу?

Собственно, сегодня я предлагаю остановиться на аспектах, которые связывают понятия шума, хаоса, ритма, которые так или иначе появляются в главе «О ритурнели» в связи с понятием территории, которое у Делёза и Гваттари является центрообразующим для общей системы мысли.

Короче, что такое территория? Земля, территория, территориализация, все происходящее от слова terra. Земля для Делёза представляется единой машиной производства территории. Мы можем представить, что есть какие-то нации, какие-то страны, есть какие-то государственные границы, но, при этом, так или иначе, они устанавливаются, они как бы расчерчивают землю, в то время как на земле есть огромное количество других потоков: потоки ветра, воздуха, климатические движения, тектонические движения, эволюция технологий и информационных средств и так далее. То есть, земля — это единая территория, которая постоянно находится в процессе детерриториализации и ретерриториализации.

Можно попытаться подойти к вопросу территории с точки зрения проблематики понятия «шум».

2. Образ и объект: Geräusch, Rauschen, Lärm

Американские дипломаты и цикады. Образность шума и объектность шума: непериодичность, немелодичность, случайность, загрязнение фона. Рансьер и политика шума: речь, логос, счет.

Что такое шум? Тут нужно привести два примера. Один из них — это история с американскими дипломатами, резкие заморозки во время оттепели в отношениях между Кубой и США. Осенью 2016 года происходит странный инцидент: американские дипломаты в кубинском посольстве начинают терять слух. У них появляются какие-то отклонения, они начинают чувствовать себя не очень хорошо: тошнота, рвота, проблемы с ориентацией в пространстве, все это идет к ликвидации способности слышать. В итоге поднимается достаточно большой шум, и американских дипломатов начинают отзывать из кубинского посольства обратно в Америку. Американцы обвиняют кубинцев в звуковой атаке. Они говорят, что были записаны и выложены в интернет высокие частоты, которые, видимо, исходили из неких источников звука, расположенных где-то в посольствах, которые вызывали негативное влияние на физиологию американских дипломатов. Еще дипломаты говорят, что припоминают какой-то режущий шум, который они слышали до потери слуха. История заканчивается тем, что кубинцы вместе с американскими исследователями, настроенными более демократично, говорят, что, возможно, во всем виноват шум цикад, который при длительном действии на неприученный слух может вызывать некие отклонения. То есть, американские дипломаты просто не успели адаптироваться к шуму цикад. Здесь видно, что шум (слышимый или неслышимый) оказывается местом возможной спекуляции и развертки политической борьбы, объектом, лишенным определенного смысла, пустым знаком. То есть, шум — это хаос событий. Шум относится не только к звучащему, потому что есть разные зоны и уровни шума, разные проявления: шум ветра, телекоммуникаций, уличный, шум двигателя. Шум — это понятие, которое определяет одновременно и всё, и нечто, нечто отдельное или сингулярное. То, что мы слышим, и то, что делает нас слышимыми. То есть, мы пошумели, и

Любая попытка построить онтологию звука или онтологию шума будет усилием поймать в наши человеческие дискурсивные сети то, что принципиально не может быть поймано

Освободить звучащее от человеческого — этим занимается в последнее время все направление исследований звука и шума. Основной посыл в чем? Нам нужно освободить звучащее от человеческих представлений, одновременно это значило бы поменять самих себя и свое сознание, далее — изменить реальность. Нужно пойти дальше в установлении различий между звучащим и видимым, чем занимается большинство авторов, между музыкой и шумом, звучащим и языком. Но недостаточным оказываются и попытки построить онтологию звука или онтологию шума — потому что, в конечном счете, это оказывается маловозможным.

Проблематика вопроса о звучащем указывает на то, что любая попытка построить онтологию звука или онтологию шума будет усилием поймать в наши человеческие дискурсивные сети то, что принципиально не может быть поймано, потому что, как верно отмечает Франсуа Бонне, звук — это то, что исчезает в момент своего появления. Даже если мы можем воспроизвести некий звук — это все равно будет уже другое языковое событие.

С шумом боролись всегда. Шум либо демонизируется, как в случае из приведенного выше примера со «звуковой атакой» на Кубе, либо разными способами расчерчивается, устанавливаются границы. Есть разные агентства, которые занимаются измерением шума, установлением ограничений на то, в каком пределе шум должен быть представлен человеку на определенной территории. Это попытка определить то, что может звучать, а что звучать не может. Вообще в терминах логики объем понятия шума одновременно пустой и непустой. Пустой объем понятия — это то, что содержит пустое множество элементов, а непустой объем понятия — то, что содержит хотя бы один предмет. Шум может содержать один предмет, например, шум ветра или листвы, и одновременно не содержать, быть «каким-то шумом». Как в случае с понятиями «справедливость» или «равенство» — тут вряд ли можно прийти к

В немецком языке есть три термина, которые определяют шум: Geräusch, Rauschen, Lärm. Geräusch — это звуковой концепт шума, который используется в акустике XIX века, в основном Гельмгольцем в его экспериментальном анализе цвета звука. С одной стороны, шум определяется объективно, как звук, который состоит из непериодических частот. С другой стороны, подчеркивая непериодичность, он отмечает фундаментальные отличия шума от музыки — отсутствие мелодии — и это различие продолжит характеризовать дискурс шума в двадцатом веке.

Слово Rauschen появляется в конце XIX века для обозначения помех, когда начинают развиваться различные телекоммуникации, линии передачи сигналов на дальние расстояния и т.д. Rauschen включает в себя физические аспекты шума в коммуникации. Инженер Роберт Хёлдриг пишет, что наиболее точный перевод Rauschen на английский будет random-noise — случайный шум, случайное движение частиц.

Термин Lärm связан с вопросами шумового загрязнения и снижения уровня шума, это определение шума в социальном порядке, термин для социальных аспектов шума и борьбы с ним. И вместе с этим Lärm определяет модернистские ассоциации между шумом, скоростью, властью и прогрессом (корни которых ведут к манифесту Руссоло). Соединение терминов Rauschen и Lärm стало основой для разработки коммуникационной концепции шума в 1930–40-х гг.

Здесь видно, как в этих трех терминах шум связывается с моментами непериодичности, немелодичности, случайности и загрязнения фона.

Грег Хейнс в книге «Материя шума» говорит, что понятие шума прикладывается к совершенно разным сферам. Порой эти сферы противоположны, но при этом то, как шум прикладывается к разным сферам человеческой — или нечеловеческой — деятельности, если мы говорим о помехах, нет возможности схватить и описать, невозможно дать понятие шуму в себе. Например, в русском словаре лингвистики 1976 года можно найти такое определение: «Шум — это акустический эффект неритмических колебаний активных органов речи, а также трение и взрывы у сближенных или сомкнутых органов речи в полости рта».

Другой автор, Р. Хейвен Уили, тоже разрабатывающий материалистические концепции шума, исходит из эволюции коммуникации. Он говорит, что шум — это не просто какой-то звук, который может нас раздражать, а неизбежное условие коммуникации между всеми особями и разными видами и родами существ на Земле. То есть шум не просто раздражает, а вносит различия. Шум заложен в основание природы коммуникации и одновременно в основание самой природы, потому что природа все время шумит. Достаточно подумать, как различные животные посредством шума взаимодействуют, когда отслеживают других с помощью хорошо развитых органов слуха, передают сообщения на дальние дистанции или добывают пищу. Например, крот, у которого полностью отсутствует зрение, не выслеживает свою добычу, а устраивает под землей так называемые «кормовые коридоры» и ориентируется по ним слухом — в определенный момент дня он пробегает по ним и собирает всю добычу, которая туда попала.

В терминах Делёза и Гваттари шум — это то, что постоянно детерриториализируется и ретерриториализируется. Если мы представляем звучащее как пространство того, что все время меняет себя, чему не придать статичную рамку и определенную форму, любой шум, который попадает в поле звучащего — это то, что меняет конфигурацию этого звучащего для всех субъектов, которые вовлечены в эту ситуацию. При этом шум — это все же не хаос. В главе «О ритурнели» есть понятие «материя выражения» — это нечто, что позволяет вычленять из себя определенные конфигурации событий. Шум раскрывает определенные потоки, которые происходят в пространствах и временах. Шум может подавлять звучащее, хотя сам является звучащим, может быть подавлен или проконтролирован, как в случае с помехами, или может использоваться в целях разметки территории или заполнения территории.

В прошлый раз обсуждалась политика шума. Концепт политики шума появляется в книге Рансьера «Несогласие». Рансьер говорит о разделении политики и полиции как сил гегемонизации и партикулярности и указывает на то, что есть некая проблема: полиция — сила, которая всегда ведет учет речи, — это сила, которая логос сводит к речи, чтобы учитывать только речь:

«Но и наоборот, «народ» является именем, то есть, формой субъективации той незапамятной и всегда актуальной неправоты, посредством которой социальный строй символизируется, отбрасывая большинство наделенных речью существ во тьму безмолвия или в животный шум выражающих приятность или страдание голосов. В политике есть место, потому что логос никогда не сводится просто к речи, потому что он всегда неразрывно еще и учет этой речи: учет, посредством которого одни издаваемые звуки понимаются как речь, способная высказать справедливое, тогда как другие — лишь как шум, сигнализирующий об удовольствии, боли, согласии или возмущении». Тут можно снова вспомнить Стретеновича, о котором я говорил в прошлый раз. Белград 97-го года, когда протестующие использовали шум, пытались эмансипировать шум, чтобы вывести его на улицы и координировать свои сегменты сопротивления посредством шума — то есть создать из шума машину борьбы и координации.

Еще несколько цитат из Рансьера:

«Полиция, по своей сути, есть закон, как правило, подразумеваемый, который определяет долю или отсутствие доли участия для каждой части. Но чтобы определить их, нужно сначала определить конфигурацию чувственного, в которую те и другие вписываются. Полиция, таким образом, в первую очередь — порядок тел, определяющий степень разделения между способами быть, делать и говорить, согласно которому такие-то тела приписываются своими именами к

Еще одна цитата:

«Так что здесь имеет место всего-навсего бунт, шум раздраженных тел, и достаточно подождать, чтобы он прекратился или попросить власти прекратить его. Политическая деятельность перемещает какое-то тело с того места, что было ему предписано или меняет назначение какого-то места. Она заставляет увидеть то, видению чего не было места, заставляет расслышать речь там, где было место только шуму, услышать речь как то, что слышалось только как шум».

Рансьер в этом отношении очень похож на Делёза и Гваттари, когда речь идет об определении политической деятельности. Деятельность политическая перемещает какое-то тело с одного места, которое ему предписали, или меняет предназначение этого места, то есть, территорию. Таким образом, политическая деятельность — это территориальная работа. И одновременно это деятельность, которая позволяет расслышать речь там, где было место только шуму. Территориальная работа с материями выражения.

3. Феноменологи и онтологи: проблема выражения

Минные поля дискурсивного империализма. Против Шеффера. Лейбниц, фетишизм и желание слушания. Фантазм музыкальной речи бытия. Воображение, схематизм и моделирование звучащего. Пластичность и контронтология.

Теперь можно перейти к небольшому комментарию относительно Франсуа Бонне и Стива Гудмана, поскольку мне кажется, что эти два автора максимально близко подобрались к тем важным оппозициям, которые есть в проблематике звучащего. Книгу Бонне «Порядок звуков. Звучащий архипелаг» Гудман, написавший до этого «Звуковую войну», описывает точно и емко (цитата вынесена на обложку), выделяя тот промежуток, раскол, который Бонне пытается разрешить. Он говорит о том, что Бонне пытается пройти по минному полю, которое выкладывается, с одной стороны, дискурсивным империализмом, насаждающим способы слушания и способы восприятия звучащего, с другой стороны — обещаниями прямого доступа к звучащему как таковому со стороны «онтологов звучащего». Дискурсивный империализм заставляет звучащее говорить о том, что мы слышим; мы начинаем присваивать ему некие значения; все время происходит работа языка на очень странной территории, потому что звучащее сложным образом связано с языковым.

Важно удерживать в голове вот эти параметры шума, которые всех не устраивают, — непериодичность, немелодичность, случайность, загрязнение фона.

У онтологов много своих героев, но Бонне больше остальных беспокоит Шеффер — инженер, композитор, исследователь звучащего, который в послевоенный период начинает записывать шумы и составляет из этих записанных шумов определенные композиции. У Шеффера был концепт (или даже рецепт) редуцируемого слушания: если мы откажемся от неких значений, которые мы присваиваем звукам, а будем просто слушать композиционно составленные шумы так, как они составлены, то мы придем к пониманию того, что такое шум-в-себе. Бонне критикует Шеффера за то, что тот объективирует звучащее, перенося на него исключительно человеческую диалектику между объектом и структурой, идентификацией и формализацией. В свою очередь, он предлагает разработать режим слушания, который будет приспособлен к неуловимому, невоспринимаемому и неопределенному, то есть, собственно, к тому, чем звучащее является.

Важно удерживать в голове вот эти параметры шума, которые всех не устраивают, — непериодичность, немелодичность, случайность, загрязнение фона.

Бонне в одном месте цитирует письмо Лейбница Кристиану Гольдбаху. Он говорит о том, что гармония сфер позволяет пифагорейцам, а затем и Платону установить отношения между музыкальным и универсальным. То есть, самая первая точка, когда звучащее начинает подавляться различными языковыми и в том числе математическими концепциями, — это, собственно, пифагорейцы, которые считали, что то, что происходит на земле, может быть гармонично соположено с тем, что происходит в высших сферах. Все это связано с числами, интервалами, математикой, всем, на чем будет дальше развиваться западная традиция музыки. Они вводят концепцию гармонии. Этим они устанавливают отношения между музыкальным и универсальным. Тем самым они легитимируют музыкальный дискурс западной классической музыки через божественную бесконечность космоса. Хаос становится выражаем в числах. На этой почве Лейбниц будет иметь полное право указать на то, что «музыка — это скрытое упражнение в арифметике, упражнение сознания, которое бессознательно работает с числами». То есть, вопрос, состоит исключительно в выражении концепции и различных верований, их легитимации. Ребята делают хитрый ход: то, что происходит на земле, на самом деле соположено с тем, что происходит в универсуме за счет чисел, а все, что ты слушаешь, на самом деле — это твоя бессознательная работа с числами. Но

Бонне говорит, что музыка — в том числе практическая и эстетическая операция. Он вводит возможность действия в плане слушания. Потому что иначе, если следовать Лейбницу строго, получается, что никакого субъективного действия быть не может, кроме сопоставления различных интервалов и комбинирования математических формул. Бонне вводит два концепта, про один я говорил в прошлый раз — фетишизм слушания. Это Адорно, но в плане слушания. Если Адорно говорит, что музыка всегда связана с фетишизмом, Бонне говорит, что само слушание всегда связано с фетишизмом изначально. Второй момент, который вводит Бонне, — это желание слушания. Как говорит Нанси вслед за Хайдеггером, когда мы слушаем, происходит вытягивание сознания вовне с моментом ожидания резонансного значения, которое вот-вот появится.

Музыкальная напряженность слушания по Бонне проявляется в качестве напряжения желания: субъект музыкальный прислушивается к тому, что обещает ему звучать как нечто музыкальное.

Мы всегда будем слушать и всегда будем связаны с языком в слушании этими оковами, от которых непонятно как освободиться

То есть субъект всегда желает музыкальности; желание слушания всегда включено в слушание. Момент музыкальности всегда где-то обещает проявиться, а там, где он проявляется, он реализует прислушивание. Будучи реализацией формализации слушания, музыка кристаллизует звук, который тут же сублимируется и помещается в структурную рамку, внутри которой он фиксируется. Бонне говорит о том, что мы всегда слушаем структурно. В этой структуре всегда есть момент музыкальности. Этот момент связан с дискурсивным империализмом, который восходит к теории гармонии сфер, пифагорейцам, Платону и так далее.

Бонне пытается одновременно отмежеваться от атак языка как внутренней интенции, но при этом он говорит, что от этой интенции мы избавиться не можем — мы всегда будем слушать и всегда будем связаны с языком в слушании этими оковами, от которых непонятно как освободиться. С другой стороны — есть момент омузыкаливания, который в нас заложен так или иначе, потому что нас воспитали как субъектов, у которых есть музыкальность, интервалы, которые нам кажутся приятными и уместными.

Этот момент, как я уже сказал, присутствует у Хайдеггера. Можно проследить, как он развивается и реализуется в «Тысяче плато».

Звучащее постоянно ускользает от нас. Звук появляется, звук сразу исчезает. Звук — это некий след движения, некоего потока, волны, которая распространяется в определенной среде и так или иначе размечает территорию. Мы слышим, например, что где-то

Бонне вводит несколько спекулятивных стратегий (так называемых «стратегий уклонения»), позволяющих из промежутка между языком и омузыкаливанием проскочить к

Фиктивное слушание — это нечто, что постоянно детерриториализирует и ретерриториализирует. Слушая, мы не имеем какую-то конкретную статичную картину звучащего, а постоянно пересобираем в голове за счет воображения то, что мы слышим, что мы слушаем. Поиск в том, что мы слушаем, чего-то, чего мы не слышим и что остается для нас неслышимым звучащим. Бонне говорит, что нам нужно его как-то схватить. В этом плане нам может помочь фантазматический потенциал воображения. Он рассматривает различные способы галлюцинирования слушания (об этом хорошо пишет Оливер Сакс — как на уровне нейросистемы разные сбои постоянно смещают и немного искажают пропорции давления языка и давления музыкальности).

Слушание всегда будет индексировать и размечать территорию звучащего, без этого невозможно слушать, потому что слушание — территориальная работа. Индексация и разметка всегда ведут к построению различных авторитарных классификаций

Бонне говорит, что нам нужно фантазматический потенциал использовать продуктивно. Понятно, что здесь остается налет гиперспекуляции, потому что неясно, насколько можно сильно галлюцинировать и в итоге не остается ли риск вообще оторваться от того, что мы слушаем и потерять всякую связь с языком. Непонятно, как именно выстраивается баланс «между безумием и разумом». Как выдерживать этот баланс? Бонне говорит, что нужно просто создать безумное слушание и тем самым мы придем к

Также он описывает несколько способов выхода из империи слушания, в которой мы находимся. Один из них он берет из книги Дэвида Тупа «Океан звуков». Это пример Брайана Ино, известного музыканта, который, кстати, написал звуковое сопровождение «Майкрософта». Ино рассказывает, как он сидел как-то на улице и начал записывать случайный отрезок происходящего вокруг, потом пришел домой и стал его постоянно проигрывать, несколько раз повторять запись, пытаясь выучить его. В

Как архипелаг — это отдельные острова, так и звуки, которые проявляются в нашем слушании, могут быть представлены как изолированные автономные объекты. Остров — это isola. Архипелаг — это организация или композиция воды, земли, ветра, климатических движений, в которых происходит много странных столкновений, спонтанных тактов.

Бонне говорит, что есть еще одна проблема, связанная с моделизацией звучащего. В конечном счете это кантовский вопрос о трансцендентальном схематизме, который подменяет в определенный момент проблему воображения. Способность набрасывать на внешнее схему, которая расчерчивает любую ситуацию и дает нам некую форму представления. Бонне говорит, что со звучащим происходит то же самое — мы все время моделируем его. Слушание всегда будет индексировать и размечать территорию звучащего, без этого невозможно слушать, потому что слушание — территориальная работа. Индексация и разметка всегда ведут к построению различных авторитарных классификаций. Классификации эти проявляются в построении опыта моделей звучащего. Это классификация чувственного опыта, который вписывается в определенные рамки поведения и тем самым может контролироваться. То есть мы, развиваясь и субъективируясь социально и политически, делаем это по уже предоставленным моделям того, что, как слушать и как работать с материей звучащего.

С одной стороны, говорит Бонне, авторитарная репрезентация звуков сводит слышимое к набору объектов — мы постоянно разделяем звучащее на определенные блоки, присваиваем объектам определенное положение. У нас есть территория звучащего, которую мы постоянно размечаем вот этими объектами. Объект (по словам одного из последователей Шеффера, Мишеля Шиона) — это вещь, которой в мире не существует. Объект — это искусственная сущность, которая проявляется в акте внимания и деноминации. Пример с горой: нет такого понятия, как «гора», потому что гора, если подойти геологически, — это некие тектонические складки, которые в определенный момент выходят на поверхность, то есть, гора связана с более глубокими потоками, которые происходят внутри земли, и вообще, гора — это остатки некогда текучей материи. А мы объективируем ее, делаем карты, моделируем. Таким же образом мы моделируем звучащее. Моделизация звучащего, говорит Бонне — это согласие формировать звучащее и делать его знаком. Моделизация звучащего — это инструмент репрезентации, который производит эффект реальности через построение схемы.

Довольно сложно построить какую-то онтологию звука или шума, этого всегда будет недостаточно, потому что звук — это то, что всегда способно себя менять, если исходить из этих акустических коллизий и странностей

Второй момент — это пластичность звучащего. Это то, что может нам помочь найти какие-то новые способы слушания. Он ссылается на Катрин Малабу, которая говорит, что пластичность необходимо концептуализировать. Что такое пластичность? Как мы можем работать вот с этой материей выражения, например, с шумом, как материей выражения? Через его пластичность. Если музыкальное — это попытка перевести чувственное к упорядоченной модели, которой не существует, то все равно остается еще какой-то момент пластичности. Бонне приводит в пример работу Бойса, насколько я помню — галерейное пространство обтягивалось войлоком, рояль тоже, на крышку клалась доска для проведения занятия по композиции. Когда человек входит в это пространство, он понимает, что с акустикой происходит что-то странное. Человек смотрит на конфигурацию помещения, но, вопреки ожиданиям, понимает, что комната звучит иначе. Бойс обрабатывает невидимые силы звучащего пластически; в воспринимаемом опыте отдельного субъекта, который заходит в эту комнату, появляется сбой. Это похоже на некий фокус, когда ты понимаешь, что то, что должно происходить, согласно модели того, как оно должно звучать, в итоге звучит как-то иначе, потому что есть несовпадение модели видимого и реальности звучащего. Вот эта возможность пластического мышления о звуке — это возможность материализовывать звук, раскрывать звук не через модель, а через включенную работу с ним, которая будет провоцировать области чувственного на постоянное преображение с помощью воображения.

В связи с этим можно заключить, что довольно сложно построить какую-то онтологию звука или шума, этого всегда будет недостаточно, потому что звук — это то, что всегда способно себя менять, если исходить из этих акустических коллизий и странностей. Поэтому, как мне кажется, речь идет, скорее, о контронтологии звучащего.

Речь идет об описях объектов и событий, но при этом эти описи не предписывают им антропогенную логику. И одновременно это позволяет не то что отказаться, но попытаться пройти между необязательными законами физики (вот ты обернул войлоком стены, и уже все стало иначе) и случайными содержаниями сознания. То есть теми языковыми формами, которые проявляются в нашем слушании. Такой подход позволяет принять установку, что мир, вне зависимости от наших представлений, действительно существует, и что нужно понять, как познать его без впадения в иррационализм. Бонне

В целом это похоже на то, что Делёз говорит про пустое место и производство смысла. Он говорит, что пустое место нужно заставить циркулировать, пустое место не принадлежит ни человеку ни богу, то есть, ни субъективному, ни универсальному. Задача в том, чтобы заставить доиндивидуальные и безличные сингулярности говорить. Это похоже на то, что Рансьер говорит о шуме, только Рансьер говорит об этом с точки политического действия, а Делёз — с точки зрения производства смыслов, что тоже вопрос политический.

4. Тупик Хайдеггера

Слушание «ближайшим образом» и слушание чистого шума. Адорно и вопрос композиции. Становление шумом. Тупик и обходной маневр.

Хайдеггер задаётся вопросом о данности в параграфе о речи и языке «Бытия и времени». Он ставит вопрос о данности на уровне связи Dasein с речью посредством языка как инструмента. Бытие пытается выговорить себя, и есть подручный инструмент — язык. Эта возможность заложена в речи, которую Хайдеггер рассматривает как основание понимания. Язык выговаривает эту абстрактную речь вовне, это подручное средство, которое используется для выражения этой речи. В целом, Бонне, как мне кажется, во многом похож на Хайдеггера, потому что здесь речь не о моделировании, а, в

Еще несколько положений Хайдеггера. Слышание конститутивно для речи. Словесное звучание основано в речи. Акустическое восприятие основано в слышании. Как и в русском, в немецком есть различие на уровне одного звука, слушание — слышание (hören — horen). Прислушивание (hören) — это Dasein как событие́ для других. Прислушивание — это не слышание (horen), не ощущение тонов или восприятие звуков, это понимающее слышание. Хайдеггер обустраивает в этом параграфе тупик, в котором слушание всегда связано с языком. Он говорит, что прислушивание к данности феноменального поля всегда опережает слышание чего-то ближайшим образом. Сначала прислушиваются, затем слышат. «Ближайшим образом мы вовсе никогда не слышим шумы и звуковые комплексы, но скрипящую телегу, мотоцикл. Слышат колонну на марше, северный ветер, стук дятла, потрескивание огня». «Даже там, где говорение не отчетливо или даже язык чужой, мы слышим сначала непонятные слова, а не разнообразие акустических данных». Переосмыслить наше положение в звучащем можно было бы, сказав, что в чужой речи мы слышим не некие непонятные слова, а как

И вместе с этим Хайдеггер оставляет вопрос о том, как можно преодолеть этот тупик. Он говорит, что требуется уже очень искусственная и сложная установка на то, чтобы слышать чистый шум. Слышать чистый шум, таким образом, значит дестабилизировать связи между языком и выражением ситуации.

Дальше этот вопрос будет разворачивать Адорно, который рассматривал разделение методов музыкального мышления в начале ХХ века, и он тоже настаивает на отрыве звучащего на примере музыки (как его человеческого воплощения) от языка. Несмотря на то, что музыка схожа с языком, музыка

Становление по Делёзу — операция, которая является освободительной тогда, когда шум не прослушивается языком

Кети Чухров в «Интродукции» к русскоязычному изданию «Философии новой музыки» Адорно указывает на важный поворотный момент, а именно кризис возвышенного в мышлении, который отмечается Шёнбергом. Бонне при этом говорит, что нужно пойти уже дальше 12-тонового поворота, потому что что такое 12-тоновый поворот? Те же ноты, интервалы, только их больше, больше данных. Чухров перечисляет предпосылки Новой венской школы: необходимость вырваться из предсказуемости музыкальной формы, необходимость отойти от субъективной формирующей мысли, необходимость отказа от формообразующей идеи субъекта. Все это приводит к демонтажу оснований мажора-минора, запрету на опорный тон, аннулированию фигуры завершения к тонике и преодолению тональности.

Чухров вводит различия между Шёнбергом и Стравинским. Стравинский и неоклассическое движение предполагают размножение стилей и горизонтальное развитие, грубо говоря, музыку о музыке. Шёнберг пытается сжимать время, создает шизофреническое слушание. Шизофренический эффект здесь, в первую очередь, навязывается слушателю, который, несмотря на математическую выверенность текстуры (свои серии Шёнберг развивает до того момента, пока форма не исчерпывается), не может вычленить ни ритмической, ни звуковысотной линии, а воспринимает эффект дифференциации как выведение из равновесия. Все вроде математически просчитано, но в то же время возникает некий аффект. Субъект выводится за рамки себя. И дело даже не в некомпетентности, не позволяющей сделать анализ по мере прослушивания, а в том, что оно не влечет за собой побуждения к структурному анализу формы. Слушание в этом случае оказывается аффектировано, лишается центра равновесия и по мере прислушивания не побуждается к анализу структуры. Шёнберг пытается заставить слушателя отказаться от возможности проанализировать структуру, работая исключительно на аффектах. Происходит некое становление математизированным шумом. Звуки не соединяются ни линиями, ни скачками, ни по вертикали, ни по горизонтали.

В другой своей работе Чухров отмечает, что процесс становления у Делёза не схватывает нечто, в рассматриваемом случае шум, как субстанциальное целое, речь у него идет о сознательной акции аффекта, акции художественной, которую индивид проживает добровольно в своем артистическом становлении животным, ребенком, или любым миноритарным существом. Становление по Делёзу — операция, которая является освободительной тогда, когда шум не прослушивается языком. Перефразируя, вслед за Чухров, высказывание Делёза «в тот момент, когда музыка становится птицей, птица становится чем-то иным», можно сказать, что в «тот момент, когда шум становится звуком, звук становится чем-то иным», звук приобретает значение, перестает быть звуком и становится звуком мотоцикла или колонны на марше. Таким образом, концептуальное слушание, о котором говорит Бонне, работающее в плане имманенции, как в плане композиции, — это такой своеобразный театр становления шума. Слушание чистого шума — то, о чем пытается сказать Хайдеггер, что остается какая-то возможность слушать не только ближайшим образом — это своеобразное расширение дистанции между тем, что звучит, и языком с сохранением их сообщения между собой. Это, собственно, вопрос композиции.

В сборнике «Шум и капитализм» рассматриваются различные попытки освободить композицию не только в академической традиции, но и в панке, шумовой музыке, которая активно развивалась в 80-х, в джазе. Джаз, со всеми теориями импровизации, представляет собой процесс единого соучастия, в котором музыканты находятся в рамках определенной музыкальной структуры, тоже математической, но у них есть некая свобода действия. В этом сборнике джаз описывается как одно из средств и следствий развития демократической политики, собственно, либеральной демократии. Рэй Брассье отмечает, что имя «шумовая музыка» не имеет никакого смысла — шум после Адорно стал мигрирующим жанром и одновременно производительной силой музыки. Бонне говорит: да, если мы переведем все это в повседневность, мы, возможно, сможем поменять и подходы к музыке.

5. Ритмические операции

Вибрирую, следовательно, существую. Ритманализ и

Мне кажется, чтобы немного рационализировать тезисы Бонне, можно зайти со стороны проблематики ритма, потому что ритм — понятие примерно того же порядка, что и шум, которому сложно дать конкретное определение. Скажут, что ритм — это организация звукового материала относительно определенного метра, либо это распределение звуков по определенной формуле, которая повторяется. К вопросам ритма обращаются несколько авторов. Это связано с теорией ритманализа. Впервые эта теория появляется у бразильского философа и психолога Пинейро Душ Сантуша. Ритманализ описывает философские попытки сделать ритм не объектом исследования, а трансформировать ритм и вопросы ритма, используя их как средство для построения метода. Ритманализ понимает одновременно природные и культурные процессы в терминах ритма. Ритманализ исходит из того, что ритм является базовой единицей материи. Это формула Башляра из книги «Диалектика длительности», где он критикует Бергсона за то, что тот акцентирует внимание в основном на мелодике, а не на ритмике. Башляр говорит, что частица существует, если вибрирует. Если я вибрирую — есть некий ритм этих вибраций. Башляр вслед за Душ Сантушем разделяет ритмы на физические, биологические, психоаналитические. Впоследствии эту теорию будет разрабатывать французский марксистский философ Анри Лефевр, представитель гошистского блока, который стоял в оппозиции к

Но, в то же время, Лефевр говорит о том, что все политические теории, которые сравнивают общество с телом, не учитывают, что в теле очень много органов, сред, ритмы которых не совпадают. Ритмы печени отличаются от ритмов сердца. Ритмы дыхания отличаются от ритмов сознания. Лефевр исходит из метафоры тела как полиритмической структуры и, вслед за Башляром, он говорит о том, что полиритмия — это обеспечение стабильности на макроуровне при нестабильности на микроуровнях.

Метр догматичен, ритм критичен. Ритм — это повторение, но оно всегда вносит некое различие

Микроуровни организуются так, что на макроуровне организуется некоторая стабильность. Делёз с Гваттари все это в дальнейшем приводят к космосу. Сейчас тоже много астрономических теорий относительности, ритмов космоса, движения черных дыр. Хаос ритмичен. У Делёза и Гваттари есть понятие «ритм хаоса», но собственно вопрос ритма в главе «О ритурнели» опускается в первой трети.

Если ввести оппозицию ритма и метра, как это делается в «Тысяче плато», то получится, что за повторение отвечает метр, а не ритм. Метр догматичен, ритм критичен. Ритм — это повторение, но оно всегда вносит некое различие. Когда мы слышим некий ритм, если он достаточно сложный и если он повторяется через достаточно длинный отрезок времени, то мы не всегда фиксируем, что именно изменилось.

Что делают авторы проекта ритманализа? Они пытаются рационализировать хаотичное соединение различных ритмов и одновременно атаковать Бергсона с его концепциями длительности. Гудман, в то же время, говорит: несмотря на то, что ритманализ позволяет нам понять что-то о материи звучащего, нам этого недостаточно. Он обращается к понятию клинамена (Лукреция), минимального смещения, которое обеспечивает повторение. Согласно Мишелю Серру, работающему с этой концепцией, ритмическое единство обеспечивается воронками ритма или спиралями ритма (интересно, что это связано в том числе и с тем, что внутреннее ухо устроено как спираль). Гудман берет из «Тысячи плато» оппозицию между ламинарным и турбулентным потоками и приходит к выводу, что ритмы скорее турбулентны, чем ламинарны, потому что они обеспечивают соединение хаотически развивающихся точек в реальности. Ламинарный — это такой режим, при котором в сечении трубы потоки распределяются слоями, а турбулентный — такой, что в определенный момент потоки начинают закручиваться и двигаются вихрями. Этот определенный момент в гидравлике связан с критической скоростью, которая зависит от сечения трубы.

Давайте вернемся к началу: непериодичность, немелодичность, случайность, загрязнение фона. В конечном счете Гудман заключает, что шум — это резервуар ритмов. Мы имеем концепции Бонне, которые говорят о том, что нам нужно каким-то образом помыслить звучащее как пространство какой-то возможной спекуляции и более активной работы воображения (то, что в прошлый раз я говорил о резонансном субъекте), с другой стороны, мы можем использовать ритманалитические теории в том отношении, что территории звучащего и территории шума постоянно расчерчиваются. В итоге проблема непериодичности, немелодичности, случайности, загрязнения фона приводит к тому, что непонятно в какой точке происходят повторения. Если несколько ритмов накладываются друг на друга — не до конца понятно, откуда мы считаем.

Главный герой главы, которую более конкретно планировалось обсудить завтра, — Шуман. Композитор, который много занимался фортепианными этюдами, связанными с повторением. Шуман интересен Делёзу симфоническими этюдами 1837 года (собственно, так и называется глава «О ритурнели» — «1837»). В этих этюдах все повторяется и возвращается, но в определенные моменты становится не очень понятно, когда именно что-то вернулось и начинает повторяться, а когда оно включается в новое повторение. Делёз называет это дизъюнктивным синтезом, без единого центра. Шуман, грубо говоря, перетасовывает ритмы повторения и постоянно вносит различия, и тогда получается, что если и есть какая-то цикличность, то она турбулентная, исходящая не из одной точки какого-то начала, которое возвращается и возвращается, а из

Ритм появляется там, где есть взаимосвязь между местом, временем и энергией. Ритм привносит различенное время, длительность, которая стала качествами

Ритурнель — это термин, который развивался в барочной музыке, но до этого проявлялся в песнопениях, это определенный мотив, который каким-то образом узнается, очень грубо говоря — припев. Но припев, который является началом. Что-то, к чему все постоянно возвращается. Этот термин происходит от слова ritorno — итал. «возвращение», «поворот обратно» и tornado — та самая воронка, о которой говорит Гудман, когда говорит о турбулентности ритма.

Несколько замечаний относительно политики. Лефевр говорит, что ритм появляется там, где есть взаимосвязь между местом, временем и энергией. Ритм привносит различенное время, длительность, которая стала качествами. Внутренний метр ограничивает себя, отграничивает себя, но не отделяет себя от внешнего мира, от времени, которое является количественным и гомогенным параметром. Ритм — это производство и разрушение времени. Временем манипулируют, в том числе ритмически: у нас есть ритмы повседневности, которые связаны со стабильными графиками работы, ритмы производства и воспроизводства, ритмы разрушения, которые можно заметить в музыке (панк, к примеру). Есть какая-то цикличность, и

Лефевр говорит о том, что нам нужно расширить представления о том, как ритмы организуют пространство, потому что ритм — это то, чем соединяется время с пространством, а Делёз в статье «О ритурнели» прямо заявляет, что времени как априорной функции не существует, есть только комплексы пространства и времени.

Лефевр вводит важные различия между прожитым и фиксируемым временем. Есть время, которое можно посчитать, есть то, которое мы проживаем. Можно, например, читать книгу и вдруг заметить, что время течет медленно, или, напротив, быстро. Лефевр говорит, что это вопрос ритма, того, как эти блоки выражения, о которых говорит Делёз, организуются сознанием в отношении того, как они организованы со стороны внешнего. Иначе говоря, как организованы повседневность, сознание, как между ними происходит взаимодействие, которое включает в себя, в том числе, и язык.

В отношении звучащего не очень понятно, где проводить различия между действием ритма, действием воображения, действием языка и дискурсивного империализма, с которым так или иначе наше слушание связано все время. Понятия шума и ритма оказываются все время взаимопереплетенными, и слушание всегда пытается каким-то образом обрабатывать шуморитмические блоки, чтобы организовать некое представление об определенной территории или реорганизовать это представление — а, значит, производить территориальную работу.

6. Обсуждение

Шум или звук? Ритм–композиция. Общество призраков ритма и орнитологи. Раздвоенный язык змеи.

Вита Зеленская: В конце ты соединил шум и ритм. У меня вопрос к различению звука и шума. Есть музыка (порядок, гармония) и есть шум, который этот порядок нарушает. И есть звук. Мне кажется, что ты не различаешь шум и звук, ты говоришь, что всё, что вокруг шумит, но оно звучит! Музыка идеологизирована, это ясно, к шуму и музыке нет вопросов, а вот шум и звук — как выстраиваются отношения между ними?

Гость Х: Очень просто. Звук — всё, что мы воспринимаем слуховыми органами как таковыми вообще. Колебания воздуха те же самые. То, что мы можем себе объяснить (например, что-то разбилось), — это для нас конкретный звук. Шеффер использовал звуки того, как бьётся шифер, взрывы… Ты слышишь: «дыщ-дыщ-дыщ» — это музыка! Примитивная, но, всё-таки, музыка. Почему? Потому что звуки взяты, нарезаны и они образуют уже определённую сетку, композицию. Ясно — это сделал человек.

Вита: У меня есть продолжение к этому комментарию. Может быть, правда, шум и музыка — это такие идеологизированные, различённые полярности, а звук — это всё. Есть какая-то проблема в их различении.

Никита: Мне кажется, можно предположить, что шума действительно не существует — это пустое понятие и пустой знак. Но он, так или иначе, присутствует в социальной реальности — есть контроль шума и запрет на шум — например, не шуметь после определенного времени. И есть шум как непериодические, случайные констелляции объединенных звуков. Шум так или иначе всегда присутствует, он есть в языке. Поэтому, как мне кажется, продуктивно вернуться к понятию звучащего: если есть неслышимое звучащее, для нас оно остаётся либо шумом, либо шумом, который мы не слышим. Инфразвуковые вибрации остаются звучащими, но, в то же время, они уже являются неслышимыми. То есть, они являются массой неразличённого шума.

Гость Y: Просто неосознаваемого! Мы их слышим, ощущаем, они на нас влияют, но мы не придаём этому концептуального значения — это нам ни о чём не говорит, не несёт информации!

Никита: Мы не используем их в опытах построения различных композиций того, что мы слушаем и слышим.

Вита: Второй вопрос — о различении ритма и композиции. То, что ты говоришь про ритм, понятно до тех пор, пока ты не начинаешь рассказывать о Шумане. В отношении Шумана термин «ритм» подходит только в абстрактном смысле — мне кажется, здесь вопрос больше о композиции, чем о ритме. Все эти возвращения, повторы. Тут интересное пересечение этих двух понятий и их взаимоналожение.

Никита: Ритм-композиция?

Вита: Да, ритм-композиция, включая идеологические и политические контексты. Мне кажется, что об этом тоже нужно думать, потому что не совсем понятно, что здесь ритм. Мне кажется, что человек с музыкальным бэкграундом воспринимал бы это скорее как композицию.

Гость X: Человек с музыкальным бэкграундом, кстати, все воспринимает как композицию. Есть интересная практика японских монахов: выходишь на улицу, стоишь с флейтой и пытаешься повторить звук, который слышишь — машины, птицы, люди. По сути дела, человек таким образом выучивает звуки через практику — он их настолько хорошо слышит, что в состоянии повторить с помощью инструмента, который для этого не предназначен. Какой уровень осознанности проникновения в проблему!

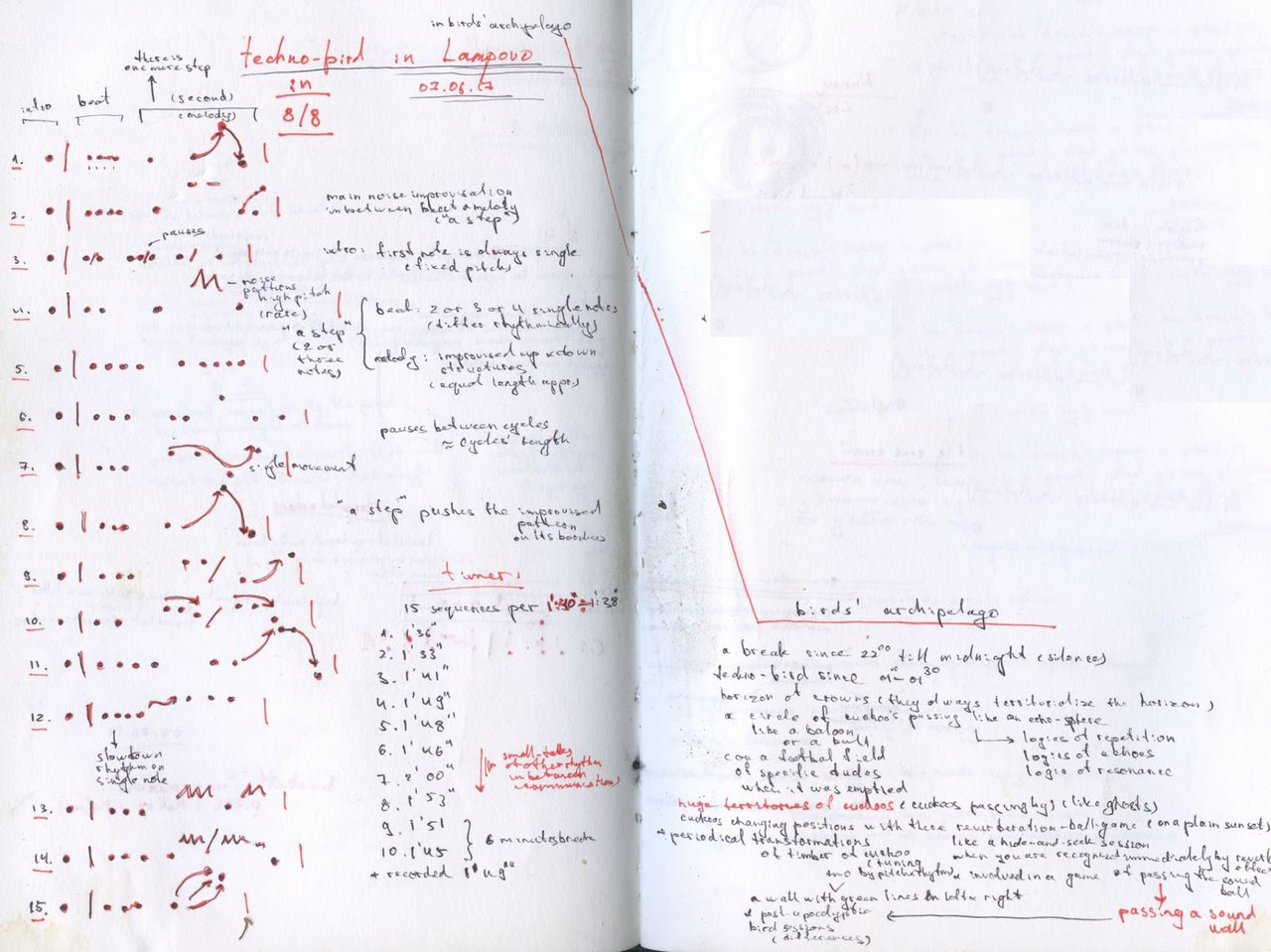

Никита: Ещё относительно звука и шума. Кстати, возможна небольшая презентация с раздаточным материалом. Общество призраков ритма, очень коротко. Организация, которая занимается исследованием призрачного ритма — ритма, который не улавливается нами, но, так или иначе, где-то присутствует. Это попытка обнаружения процессов, которые происходят вокруг нас, в качестве ритмических констелляций и попытка как-то их схематизировать. Вот один из экспериментов — это запись звучания большой синицы, которая разложена в исследовании некоторых паттернов, которые она производит. Там есть повторяющийся ритм, который можно воспроизвести. «Та-таа-таа-таа-таа-та-таа-таа-таа», восемь восьмых из затакта. И она к нему всегда возвращается. Но, при этом, в этих повторяющихся паттернах всегда есть вариативность — на схеме видно, что она периодически делает разные «Та-та-та-та-у-у-у-у-а».

Некоторые орнитологи говорят, что эти паттерны птиц в науке обычно трактуются как выражение злости или способ привлечения самки. Происходит территориальная работа — они либо приманивают партнера, либо пытаются вытеснить соперника. Но если мы посмотрим внимательней на частотные диапазоны вариаций, которые производятся птицей — грубо говоря — на те, которые мы слышим как шумовые, неслышимые, но звучащие, можно будет заметить, что между птицами происходит гораздо более сложная коммуникация. Они передают сообщения разных порядков. Повторяющихся паттернов в этом неслышимом звучащем гораздо больше, чем повторяющихся паттернов ритма синицы, которые мы можем схватить. Получается, что мы звук того, как она поёт, упаковываем в две стандартных манеры поведения, чтобы описать их работу на территории, в то время как происходит территориальная работа гораздо более сложного порядка. Возможно, птицы осуществляют действия по детерриторизации или ретерриторизации, которые мы не схватываем. Проблема в том, что мы их не слышим, а они есть. Более того, есть возможность настройки, которая позволила бы их распознавать — хотя это можно делать хотя бы с помощью анализа графиков, записей звучащего.

Один орнитолог рассказывает, как периодически выходил в лес и пытался фиксировать паттерны, связанные не только со звуком, но и с перемещением птиц по лесу и взаимодействием птиц различных видов. Он говорит, что стал замечать определённые ритмические конфигурации, которые тоже повторялись, и стал лучше понимать многообразие сигналов, которые используются в этом лесу. Я пытался говорить о том, что очень часто ритм сводится к

Александр Борисов: Я бы хотел от птиц перейти к змеям. Когда мы говорим о птицах, звучание привычно ассоциируется со звуком, щебетанием. У змей (если мы говорим, что есть некая конвертация разных частот, вибраций) восприятие тактильно. Получается, мы говорим об одной и той же вещи, но эта наша фиксация именно на звуке затемняет более фундаментальную вещь в едином поле этих вибраций. И в связи с этим тоже вопрос. Неясно, почему невозможно построить онтологию шума? Что такого сложного в шуме, что обеспечивает эту невозможность? Бытие — оно проще шума? Ну и вообще — онтология — это вещь определённого порядка: мы пользуемся мышлением, чтобы что-то ухватить. В случае шума мы тоже пользуемся мышлением. Почему нужно проблематизировать сам принцип, почему именно через шум? Непонятно, как быть с этой конвертацией вибраций. Змея, птица… Птицы — они от змей тоже произошли в

Никита: Во-первых, мне кажется, есть проблема чисто языковая — в том плане, что шум одновременно и всё, и нечто. Шум вибраций как некое единое поле, и, одновременно, шум как нечто, что разрезает этот континуум. И всё, и нечто, которое действует на всё.

Анастасия Каркачева: Мне кажется, что единое поле — это поле звучащего, которое мы изначально определяем как

Александр: Но мы чувствуем, как метро шумит под ногами, можем слышать его, можем ощущать. Наше тело от тела змеи ничем не отличается. Просто у неё нет ушей, но есть гипертактильность. А есть мириады существ, которые устроены по-другому. А онтология — она хочет всё ухватить.

Я бы хотел вернуться к различению. Мы вот постоянно путаемся: шум от звука отличить, звук от шума. Важно уйти от бинарности. Если мы вводим шум — у нас сразу музыка, если мы всё это схлопываем в

Анастасия: Я совершенно согласна с вами. То, чем мы пытаемся заниматься — это не столько различать, сколько собирать. Поэтому в понятии звучащего возникает нагруженность русского языка, в отличие от sonore, которое характеризует нечто связанное со звуком. Sonorous в русском языке — это звучащее, имеющее форму причастия, нечто, производящее действие. Нечто производит звук, но мы не говорим о реципиенте. Здесь абсолютно неважно, в каком диапазоне, кто и как это воспринимает.

Никита: Я понял вопрос. Зачем вообще вводить контронтологию, когда задача в конечном счёте оказывается онтологическая. Мне кажется, это процедурный момент, который позволяет обратить внимание на то, что есть определённая онтологическая проблема: различение шума, звука, соединение этих отношений со звучащим, ритмом и так далее. И есть определённая проблема языка. А когда мы говорим о языке и начинаем использовать этот язык, то в любой момент, когда мы говорим о звучащем или шуме, всё может пойти не так. И мы потом можем использовать эти понятия ещё

Александр: Практика, согласен. Упражнение в

Марина Исраилова: Ну так то, что Делёз делает, — это как раз и есть контронтология.

Никита: Я бы сказал, что да, но это как раз можно на завтра оставить.