Война (воинственность)

Коллектив Akrateia публикует перевод статьи из

Война (воинственность)

Зародившись в XIX веке в мире, ещё не знавшем коллективной травмы войны 1914-1918 гг.[1], анархизм изначально был тесно связан с образами героизма, значимость которых, однако, не должна девальвироваться ужасами милитаризма и тоталитаризма XX века. И если пацифистская реакция на Первую мировую войну и смогла вызвать к жизни такой неочевидный побочный эффект, как «интегральный пацифизм», это отнюдь не означает, что многие популярные в современных либертарных движениях вариации ненасилия всегда свободны от тенденций, противоречащих либертарной эмансипации. Бунт, восстание и связанные с ними формы гордости, насилия и отношения к смерти в тех или иных формах находятся в центре анархистского воображения и в целом анархистского проекта. Примеры многочисленны: чёрный флаг рабочих лионских шёлковых производств 1931 года (которым принадлежит знаменитый лозунг «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»), конницы и тачанки махновской повстанческой армии, или же — в несколько ином контексте и другом смысле — смерть Франсиско Аскасо в битве на бульваре Рамблас в Барселоне 1936 г.

Было бы неверно трактовать включение в анархистский проект темы смерти ни как символический вызов, связанный с часто отчаянным характером сражений, ни — тем более — как болезнь нигилизма, как к тому дают повод некоторые нападения 1880-1890 гг. (см. статью «Анархистская химия»). Либертарное движение не оставило без осмысления ни ужасы войны, ни отвратительный характер милитаристских институций[2], обусловивших саму их возможность: оно никогда не переставало противостоять им словом и делом — в том числе с помощью неподчинения и последовательного уклонения от любых их проявлений.

Но подобное сопротивление и осуждение (индивидуальное и коллективное) не следует путать с отказом от борьбы как таковой, в том числе в её наиболее явном, жёстком и воинственном проявлении: особенно когда речь заходит о необходимости взяться за оружие, а также о том, чтобы добыть его у противника или у милитаристской институции, либо о том, чтобы превратить в оружие любые подручные средства (см. статью «Техника/оружие»), приспособив их к целям, отличным от изначальных, и задав им принципиально иную динамику, радикально новое движение, которое, однако глубоко укоренено в истоках и истории человечества.

Известная степень эгоизма и забота о себе, часто связываемые с анархизмом, на деле не являются преградой для такого проекта себя, в котором есть место риску, выходу за собственные пределы (см. термин «Предел»), поскольку для жизни в целом характерно движение в направлении пределов возможного и открытия новых источников силы за рамками существующих — там, где соприкасаются жизнь и смерть[3].

Бакунин был, несомненно, одним из тех, кто лучше и подробнее всех описал это воинственное и жестокое измерение либертарного бунта и восстания — в особенности там, где он взывает к «действию народа», к «всеобщему восстанию французов», «организованному снизу вверх» во имя «борьбы на уничтожение», «беспощадной борьбы не на жизнь, а на смерть»[4]. Схожий призыв мы встречаем и у Луизы Мишель, которая, с одной стороны, обрела свои революционные взгляды в результате потрясения от того, как дети мучают животных, но, с другой, тем не менее участвовала в боях Парижской Коммуны, была ранена в плечо, а 10 апреля получила официальные поздравления от главного журнала Коммуны с тем, что «убила нескольких жандармов и полицейских». В мемуарах она вспоминает: «В известном смысле я варвар: я люблю запах пороха и свист пуль в воздухе»[5].

Даже Прудон, этот бесстрастный певец труда, прославлял достоинства войны, рискуя быть неправильно понятым слишком поспешным читателем: «Война, мы приветствуем тебя! Именно ты позволила утвердить человеку величие и доблесть, когда он впервые покинул слизь первобытной утробы. Стоя над телом поверженного врага, он возмечтал о славе и бессмертии. Наши филантропичные души ужасает вид крови, проливаемой так свободно в братоубийственной резне. Я боюсь, что эта щепетильность может служить симптомом того, что наша добродетель теряет свою силу… Волки и львы воюют друг с другом не больше, чем овцы или бобры. Это обстоятельство долгое время использовалось для того, чтобы высмеивать наш вид. Но почему люди не видят в этом напротив, признак нашего величия? Что если вообразить невозможное и предположить, что создай природа человека исключительно трудолюбивым, социальным существом, совершенно не склонным к войне, он тут же опустился на уровень тех жалких тварей, чья судьба навеки ограничена коллективным существованием? Разве не очевидно, что вместе со способностью к гордому героизму — наиболее мощной и плодотворной среди всех способностей — он утратил бы также и способность к революции?»[6].

Подобное благосклонное прочтение войны и воинственности можно встретить и в современной либертарной мысли: например, у Пьера Кластра[7] в анализе безгосударственных обществ, или — и в особенности — у Делёза и Гваттари: следуя за Ницше[8], он проводит различие между «воином» и «солдатом», между «номадической машиной войны» (одним из самых ярких примеров которой в современной истории, несомненно, служит махновщина) и «государственным аппаратом <войны>»[9].

В самом деле, двум божествам индо-европейской традиции, Варуне и Митре (магу-царю и

Оформление: кадры из сериала «Мир Дикого Запада» (США, 2016).

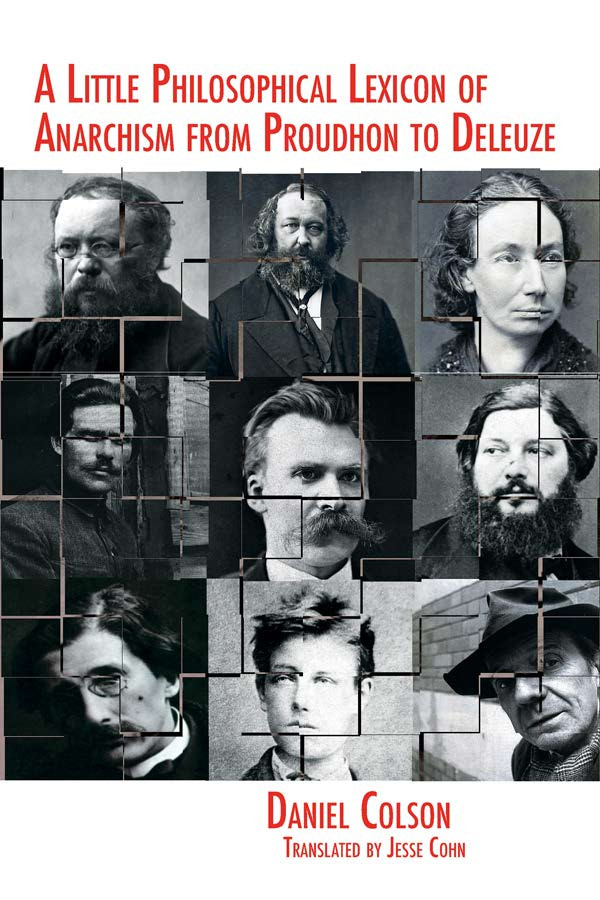

Оригинал: A Little Philosophical Lexicon of Anarchism from Proudhon to Deleuze by Daniel Colson.

Также см. статьи в книге Дэниела Колсона: «Техника/оружие», «Восстание», «Насилие», «Труд».