Национальное у Параджанова: воображение против бюрократии

Статья посвящена исследованию философско-политического регистра киноязыка С. Параджанова и концептуальных траекторий его фатального столкновения с господствующим идеологическим контекстом. В фокус внимания вводятся основные демаркационные линии, незримо разделившие советский колониальный дискурс и маршруты уклонения от них экзистенциального и эстетического поиска режиссёра. Методологическую основу исследования составляет классическая для акратических дискурсов антиномия «бюрократии» и «воображения», в частности позволяющая выявлять софистические расслоения советского дискурса, а также рассматривать партийную концептуализацию исключения кино Параджанова как симптом, служащий самостоятельным инструментом для исследования феномена советского.

Автор: Станислав Яценко

Разговор о давлении, которое советское руководство оказывало на Сергея Параджанова в течение большей части его творческой жизни, как правило, сводится к пересказу хронологии событий — арестов, пребывания в тюрьме, кампаний по освобождению и творческой реабилитации. Так же обстоит дело и с попытками назвать причину преследований.

Действительно, в биографии опального режиссёра достаточно фактов, которые будто бы говорят сами за себя: эксцентричное поведение, бисексуальность, открытая критика советского руководства и поддержка украинских диссидентов на очередном витке поиска «внутренних врагов» (на сей раз, в лице не «безродных космополитов», но «буржуазных националистов»). Нет смысла отрицать или преуменьшать их роль в его судьбе. Однако, на фоне этих фактов, само творчество С. Параджанова редко рассматриваются в контексте идеологической неблагонадежности, большинство исследователей ограничивается констатацией его очевидного несоответствия канонам соцреализма.

Но что, если на самом деле характер этого несоответствия — сущностный, содержательный, а формальное измерение — лишь план его наиболее вероятной регистрации? Репрессивную политику часто спешат представить как нечто иррациональное, что снимает саму возможность её осмысления, а значит — преодоления. Поэтому куда более конструктивным выглядит подход, суть которого наиболее точно и ёмко передает известное высказывание Ж. Делёза и Ф. Гваттари: «Не сон разума порождает чудовищ, а, скорее, бдительная рациональность, страдающая бессонницей» [5, с. 179]. Самым общим образом вопрос может быть сформулирован так: как устроена рациональность режима, отнявшая у С. Параджанова здоровье и 15 лет жизни, а у мира — воплощение четырнадцати сценариев, созданных им — как в одиночку, так и в соавторстве (например, В. Б. Шкловским), не говоря уж о грубом вмешательстве в работу над теми немногими фильмами, которые ему удалось закончить? И если ответ на этот вопрос — дело, достойное отдельного исследования, а лучше не одного, то в этой статье будет предпринята попытка определить примерное направление будущих поисков.

И, коль скоро речь идёт о государственном насилии, то одно из таких направлений с неизбежностью должно привести нас к вопросу о власти. М. Рахманинова предваряет свое исследование «Власть и тело» важным уточнением, согласно которому власть — это прежде всего разновидность отношений субъекта и объекта, а потому не может рассматриваться нейтрально, в качестве объекта «per se». Так, стремление к максимальной объективности и полноте ставит исследователя перед необходимостью осознанного и артикулированого выбора одной из двух перспектив — субъекта или объекта власти; эти перспективы обладают различной степенью чувствительности к её манифестациям. Именно перспектива взгляда задаёт базовое различие для большинства существующих теорий и дискурсов власти, которые М. Рахманинова определяет как «апологетические», т.е., выстроенные из позиции субъекта, и «критические», разработанные, соответственно, из позиции объекта власти [10, c. 24–35]. Эта исследовательская позиция, усиленная оптикой таких авторов, как Ж. Деррида и Д. Гребер, может помочь увидеть отношения между элементами эстетического праксиса (выходящего за пределы непосредственно съёмочной площадки) С. Параджанова и некоторыми идеологическими установками советских функционеров — с характерными для них стилем и техникой мышления.

В тоталитарных государствах ХХ века необходимость решения новой задачи — управления в соответствии с положениями идеологии –привела к созданию нового типа функционера: индоктринированного чиновника. Также она стала одной из причин беспрецедентного разрастания бюрократического аппарата до такой степени, что некоторые социально-философские подходы (прежде всего, ассоциирующиеся с именем М. Фуко), рассматривают бюрократию как самостоятельный вид власти, концептуализируя её как «власть-знание» или «дисциплинарную власть», определяющую большинство параметров бытия индивида. Американский антрополог Д. Гребер, полемизируя с этой концепцией утверждает, что эффективность бюрократической власти обеспечивает лишь угроза применения физического насилия, а также указывает на общие черты у тех когнитивных установок, которые определяют отношения бюрократических моделей и реального мира, а также насилия — в своей основе представляющего собой перформативный акт максимально грубого упрощения в отношении своего объекта [4, с. 33, 54-56]. Очевидно, что для любого тиранического режима исключительно важна постоянная дискурсивная работа по оправданию тех многочисленных и несоразмерно жестоких карательных актов (или репрессий, как сказали бы те, против кого они направлены), которые составляют неотъемлемую и весьма объёмную часть его функционирования. Эта задача, возложенная на плечи многочисленных государственных служащих СССР, на долгие годы определила и стиль мышления подавляющего числа представителей научной и творческой интеллигенции, сообщая ему характерные бюрократические черты: механистичность, догматизм, фрагментарность и параноидальную мнительность. В свете этой специфической «бюрократической чувствительности» любая эксцентричная фигура даже без ярких политических эскапад выглядит подозрительно и даже угрожающе.

В зрелом творчестве Параджанова — казалось бы, подчёркнуто аполитичном, построенном на игре с мифологическими визуальными кодами и темпоральностью — именно этноэстетическая образность неизбежно сохраняет связь его произведений с

Специфика национальной политики СССР наиболее ярко выражена в двух кампаниях, диаметрально противоположных по своему характеру. Первая из них, проводившаяся в 20-х — начале 30-х гг., известная как политика коренизации, во многом исходила из принципов «Декларации прав народов России», а её основные положения были заложены в статье И.В. Сталина «Политика советской власти по национальному вопросу в России» [11, c. 351–363]. Стратегическая задача коренизации состояла в укреплении советской власти среди т.н. национальных меньшинств — этому должны были способствовать формирование партийных кадров из числа лояльных представителей, комплексное включение местных языков в администрирование, делооборот и систему образования, а также частичный возврат земель, отчуждённых в пользу русскоязычного населения ещё до революции 1917 года. Этот курс продержался до начала 30-х годов, пока борьба с «великоросским шовинизмом» не оказалась в одночасье свернута в пользу кампании против «буржуазного национализма»: родной язык и литературу заменили на русский (за исключением немногих республик), а также стали вытеснять из официального документооборота и периодики, а представителей свежесформированных национальных элит (а заодно и активных деятелей коренизации) подвергли репрессиям и депортациям. Все последующие шаги в национальной политике можно условно сгруппировать вокруг этих двух крайностей. Так, уже после Второй мировой войны, стартовала борьба с «безродным космополитизмом», которую сменили национальные реформы Берии, — сразу же признанные ошибочными после его смерти и отмененные — одновременно с новым витком репрессий против «буржуазных националистов» Украины.

Тем не менее, советская национальная политика выглядят противоречиво лишь на первый взгляд. В действительности же она была продиктована соображениями стратегии, напрямую связанной с

Принцип наследования национальности, исключивший возможность её выбора, был окончательно закреплён в 1938 году, а сразу после войны, на волне антикосмополитической кампании, имевшей, главным образом, антисемитскую направленность, начала активно внедряться концепция, согласно которой русский народ объявлялся «старшим братом» остальных народов СССР. Фактически это привело к выстраиванию нового иерархического порядка. «В июле 1952 г. профессор Р. Белкин обратился к Сталину с предложением о предоставлении людям права свободного выбора своей национальности, т. е. этничности. Он приводил в пример евреев, многие из которых считали себя русскими. В ответ он получил резкую отповедь от экспертов, которым было направлено его письмо. Филолог Б.А. Серебренников категорически отверг возможность превращения евреев в нацию. Одновременно он заявил, что русская нация не может включать в себя лиц другой национальности за исключением давно обрусевших потомков смешанных браков. В свою очередь философ Е. Дунаева утверждала, что, имея свою автономию, евреи вполне могут стать нацией. Тех же, кто ассимилировался и хотел «приписаться к иной нации», рассчитывая на

Примечательно, что в письме Р. Белкина звучит как раз антиэссенциалистская критика, акцентирующая особенное внимание на связи национальной идентичности и бюрократии: «Ассимиляция евреев, особенно интеллигенции, настолько глубока, что нередко подростки еврейского происхождения узнают, что они не русские, только при получении паспорта… Они воспитаны на советской русской культуре. Они не отличаются по условиям своего быта от коренного населения. Они считают себя русскими людьми, отличаясь от последних лишь паспортными данными» [7].Ответ, подготовленный Институтом философии по требованию секретаря ЦК Маленкова, не оставляет возможности усомниться в существовании эссенциалистского консенсуса по национальному вопросу на всех уровнях советской системы: «Вы совершенно неправильно считаете искусственным отличие евреев от русского народа. Русский народ является ведущей нацией среди всех наций СССР. Товарищ Сталин назвал русский народ выдающимся народом. Евреи имеют не только «паспортное» отличие от русских» [7]. Ход мысли в приведенном фрагменте характерен как раз для тех метафизических систем, которые обычно ассоциируются с правым крылом политического спектра, представляя собой яркий пример мифа, как его определял Р. Барт — истории, поданной под видом природы. Об упомянутом же отношении бюрократии и советской национальной политики позволяет судить и этот отрывок статьи А.В. Аверьянова, посвященный её наиболее раннему этапу:

«Пути, которыми осуществлялась коренизация — т.е., взращиваение лояльных национальных элит (в коммунистическом духе), находится в диапазоне от формальной и механистической агит-работы, сочетаемой с изучением культурной и языковой среды, и, фактически, конструированием этносов до опоры на силовой ресурс — в случаях, когда получалось заручиться поддержкой части местного населения. Кроме этого, основная часть идейно-теоретических разработок большевиков в области национальных отношений, базировавшихся на анализе европейского опыта, не соответствовали российской действительности. Многие народы в России находились на разных ступенях общественного развития, некоторые нации ещё не сложились, в результате чего большевикам пришлось иметь дело не с реально существовавшими, а с «фантомными» нациями, воображаемыми сообществами, наделяемыми «идеальными» качествами» [1, с. 8-14].

Этот обзор, не претендующий на полноту, предпринят лишь с одной целью — осмыслить тот климат, который сформировался вокруг национального вопроса к моменту создания картины «Тени забытых предков».

Сказанное позволяет предположить, что национальная идентичность граждан СССР с самого начала находилась в ведении советской социальной инженерии и, фактически, была продуктом деятельности специальных бюрократических структур. Читая же рассуждения Е. Дунаевой об «отщепенцах», нетрудно заметить, что она, похоже, и вовсе признаёт существование национально обусловленных привилегий в советском обществе само собой разумеющимся. Едва ли этот факт свидетельствует о торжестве интернационализма и победе над «великоросским шовинизмом», впрочем, как и сама актуальность дискуссий о смене национальности в декларативно интернациональном или даже «постнациональном государстве.

Если с самого раннего периода советская администрация находилась во власти когнитивных аберраций, вынуждавших её «иметь делоне с реально существовавшими, а с «фантомными» нациями, воображаемыми сообществами, наделяемыми «идеальными» качествами», то, вероятно, следы этих искажений следует искать в искусстве — прежде всего, кинематографе, в ХХ в. занявшем место одной из главных фабрик по производству идеального. С этой точки зрения интерес представляет любимый фильм И.В. Сталина «Кубанские казаки» [16]. Образная специфика казаков, выведенных в этой картине, при условии абсолютной идеологической лояльности, судя по всему, целиком отвечала представлениям вождя — бывшего наркома по делам национальности РСФСР, и состояла в сведении феномена этничности к чисто внешней атрибутике. У неосведомлённого зрителя, который захотел бы составить представление о казачестве по этому фильму, сложилось бы впечатление, что казаки — это обычные советские люди, нарядившиеся в странные костюмы. При таком подходе национальная идентичность репрезентируется лишь как обобщённая экзотизированная оболочка, ничего не сообщающая об образе жизни её обладателей — например, что основное занятие казаков — война, а не сельское хозяйство. Фактически, такой фильм мог быть снят о каком угодно из многочисленных народов СССР. Так в кинематографе работала редукционистская машинерия советского колониализма.

По-видимому, синхронизации с ней ожидали и от С.И. Параджанова, взявшегося экранизировать повесть М. Коцюбинского. Однако его подход оказался совершенно антиэтнографичен — в том смысле, в котором этнография, как и прочие науки, стремится к систематизации мира и, в логике Фуко, оказывается формой власти и контроля. Возможно, именно поэтому репрезентациям национальных культур, приемлемым для тоталитарного государства, был, с одной стороны, свойственен этнографический буквализм, структурно удобный для бюрократической процессуальности, а с другой — высокая степень прозрачности, необходимая для того, чтобы яркая, но выхолощенная форма не заслоняла содержание, отвечающее представлениям советской антропологической парадигмы. Метод Параджанова был противоположен: несмотря на внимательное изучение этнографического материала, он предпочитал выстраивать аутентичность не через буквальное воспроизведение этнических артефактов, но через интуитивное раскрытие алгоритмов мышления, их создающих.

Проблема устройства аутентичности (и, в самом широком смысле, подлинности), соотнесённости прошлого и будущего в структуре национальной идентичности, осмысляется в статье С. Параджанова «Вечное движение» [9, c. 16-32], отражающей его философские и художественные поиски периода работы над фильмом «Тени забытых предков»: «Решив снимать фильм, мы спешно, один за другим, выехали в Карпаты. Когда я приехал на место и огляделся, меня совсем не охватило очарование. Скорее, напротив. Первое, что попалось на глаза, относилось к самой обыденной современности. Я увидел европейскую обувь, асфальт, велосипеды, высоковольтные вышки. Скалы, где бились Гутенюки с Палийчуками, уже нет — её взорвали, когда прокладывали дорогу. Признаться, меня огорчило это странное сочетание древнего и молодого. Гудение проводов и тягучая скорбь трембиты. Золотые часы, потеснившие рукав с домотканой вышивко?… Одно окно моего номера выходило на Черемош, быстрый, извилистый, другое — на асфальтовый двор, по которому однажды прошла на базар старуха с коровой, а после вернулась одна, позвякивая осиротевшим колокольчиком.

Судьба сжалилась надо мной. Меня выселили из гостиницы в обычную хату, и с этой минуты я начал по-настоящему постигать уклад той жизни, про которую хотел рассказать. <…> Свежим утром, чуть раньше обычного, я вышел из хаты, завернул к обрыву. В ледяных водах Черемоша стояли, скрытые по грудь, он и она. Пожилые супруги. Они стояли почти неподвижно — не сняв головных уборов — и темными, заморенными ладонями терли свои необычайно белые тела. Мир на секунду предстал во всем своем первобытном мужестве и наготе.

Мне вспомнились позолоченные часы, которые так гордо носят нынешние гуцулы. Мне припомнилась история. При

Гуцул, который является собой именно в той степени, в которой не подлежит тождеству, уклоняется от окончательного совпадения с предзаданной идентичностью — такова один из центральных тем, интересующих С. Параджанова [9, c. 16-32].

Здесь уместно вспомнить Ж. Деррида, чью биографию можно рассматривать как палимпсест национальных идентичностей, прекрасно подходящий в качестве иллюстрации его всеобъемлющей критики тождества — алжирский еврей, французский подданный — не француз, поскольку еврей, не еврей — поскольку его семья относилась к «ассимилированным» евреям, но также и не вполне алжирец, потому что не араб. Репрессивное воздействие бюрократических процедур идентификации было постоянным фоном его юности, — так, в 1942 году он был исключен из гимназии

Тема, затронутая С. Параджановым в статье, отчетливо перекликается с неографизмом «differance» — важнейшим концептом в философском проекте Ж. Деррида: «Как увидеть различие? Это значит увидеть в наличном неналичное, а в тождественном — нетождественное. Достаточно сосредоточиться на настоящем, и мы увидим трещины, свидетельствующие о том, что настоящее и наличное не тождественны самим себе, отличны от самих себя, внутренне дифференцированы: в них «ещё» сохраняется прошлое, но «уже» предначертывается будущее» [2, c. 7-110].

Открытость, онтологическая незаконченность образа гуцула, о которой пишет С. Параджанов — неналичное в наличном, нетождественное в тождественном. Такая работа с этнической образностью избегает как принудительной бюрократической редукции к некой «этнической» идентичности (политический процесс, разворачивавшийся 20-е годы), так и от процесса «разотождествления» с национальным (30-е гг.). Гуцулы лишь частично поддаются «идентификации», уклоняясь от неё в не меньшей степени, чем под неё подпадая, и именно это фундаментальное свойство бытия (индивидуального и коллективного), высвеченного как живая процессуальность, сообщает параджановскому киноязыку черты реализма самой высокой пробы, пусть и не социалистического, а, скорее, онтологического: «Меня могли бы упрекнуть в некоторых отступлениях от этнографической точности. Гуцулы надевают «меланки» (маски) не на Рождество, а на Пacxу. У них нет обряда «ярма» — я нарушил точность, но его подсказали мне сами же гуцулы. Я слышал песню (коломыйку) про то, как муж захомутал жену в ярмо, — аллегория, как бы означающая неравный брак. И я, когда мой Иван женится на Палагне, свершил над ним «обряд ярма». И гуцулы, которые снимались в моём фильме, исполнили его столь же серьёзно и красиво, как все свои исконные обряды» [9, с. 23].

Этническая (гуцульская) специфика у Параджанова – это не только и не столько красота и яркость, свойственные архаичным культурам, столь часто становившиеся предметом экзотизации в колониальной оптике, но, скорее, необходимый фон, на котором отчётливее и свежее высвечивается «человеческое». Человеческое, не как универсальная идентичность, какой была задумана идентичность «советского человека» — главная цель советской национальной политики, а как такая экзистенциальная процессуальность, которая всегда противится идентификации, окончательному схватыванию в каких бы то ни было определениях — подобно штирнерианскому Единственному, превышающему любую внешнюю ему идею. Фактически, фольклорная и мифологическая образность его фильмов, полная неточностей, во многом опирающаяся на воображение и художественную интуицию, выполняет функцию остранения — центрального понятия в теории В. Б. Шкловского — друга и соавтора Паражданова.

Кроме того, нетождественность — центральный мотив «Теней». Иван, главный герой фильма, не вписывается в предуготовленные для него сценарии, всякий раз утверждаясь через разотождествление: сперва нарушает обязательства, наложенные на него родовой враждой, вступая в запретные отношения с девушкой из семьи Гутенюков, затем, после её гибели, предпринимает неудачною попытку встроиться в инерцию рода, и погибает сам; его предсмертная галлюцинация — предельно сконцентрированная метафора «неналичного наличного».

Нетрудно заметить, что Параджанов вовсе не стремился отбросить саму категорию аутентичности. Напротив, его киноязык, очевидно, отвечал задаче найти иные стратегии её репрезентации — уклоняющиеся от того некротического дискурса подлинности, который тоталитарное государство выработало путём бюрократической фетишизации этнографических артефактов и их принудительного распределения среди народов. Поэтому его отказ от дотошного воспроизведения деталей — ни в коем случае не связан с небрежностью и некомпетентностью:

«Был фильм “Олекса Довбуш» — о гуцульском народном герое. Авторы его попытались открыть Карпаты, но опять же в рамках старой драматургии, старой изобразительной культуры. Они одели Довбуша в красный цвет, что означало, как видно, революционный дух героя. Они создали традиционные «комплексы» — панский и народный. Они пришли в Карпаты кинематографически образованными. Больше всего их привлёк экзотический декоративный мотив, и мы не узнали в их фильме гуцулов — не увидели их походки, не уловили очарования речи, движения мысли. Когда гуцул говорит при встрече «здравствуй» вместо «слава Иисусу” — это неправда жизни и неправда искусства. <…> Мы поняли очень скоро, что любая кинематографическая имитация, любая стилизация — подобно тому как нередко воссоздается Древняя Русь, Древний Рим или Древний Египет — будет здесь оскорбительна. И это невольно побуждало нас к постижению самого главного и самого нужного: гуцула человека» [9, c. 22,24].

Одна из стратегий этого постижения у Параджанова связана с непосредственным обращением к воображению, а не «кинематографической образованности», стилизации, или же напротив, этнографическому буквализму, отредактированному согласно актуальному запросу партийной социальной инженерии. Параджанову приписывают такое высказывание: «Пошлите меня в Африку, и я сниму лучший африканский фильм, я вам напридумываю кучу старинных папуасских ритуалов, не хуже, чем гуцульских в «Тенях забытых предков!»» [5, с. 210], а в статье «Вечное движение» он писал: «Я убедился, когда работал над «Тенями…», что совершенное знание оправдывает любой вымысел» [9, c. 22].

Неприятие воображения — важная черта бюрократической рациональности, ставшая предметом исследования Д. Гребера: «Полицейская дубинка — это та самая точка, где сходятся диктуемый государством бюрократический императив навязывания простой административной схемы и его монополия на принуждение. Это имеет смысл, только если бюрократическое насилие заключается в первую очередь в нападении на тех, кто настаивает на альтернативных схемах и истолкованиях» [4, c. 75-76]. Борьбу против бюрократической власти Д. Гребер называет в числе важнейших пунктов парижского восстания мая 1968 года: «Все они были направлены в первую очередь, против бюрократической власти; все исходили из того, что бюрократическая власть душит человеческую душу, творчество, товарищеский дух, воображение. Знаменитый лозунг «Вся власть — воображению!», написанный на стенах Сорбонны <…> воплощает нечто очень важное — не просто повстанческий дух 1960-х, а самую суть того, что мы называем «левым» движением» [4, c. 77]. Из такого определения «левизны» следует, что, к примеру, СССР был левым проектом лишь декларативно, де факто представляя собой правый бюрократический режим, эффективность которого обеспечивал масштабный репрессивный аппарат.

Воображение Д. Гребер наделяет особым политическим смыслом, понимая его главным образом как способность непрерывно конструировать образ другого в «интерпретативной работе» — обоюдном «считывании», которое производят индивиды, находящиеся в равных отношениях; в иерархических отношениях интерпретативная работа целиком предписана подчиненным [4, c. 63-67].

В свете сказанного судьба С. Параджанова и его творчества может быть увидена как радикальный концептуальный разлом в монолитном поле советского колониального дискурса: вначале невольно разоблачая его парадоксальность и инструментальное двоемыслие, затем — закономерно попадая в капкан карательной машинерии режима, параджановский киноязык оказывается ярким симптомом своей эпохи, лакмусовой бумажкой, ведущей к самым потаённым дискурсивным манипуляциям советской империи. Это даёт основания утверждать, что С. Параджанов, с одной стороны, предвосхищает грядущую международную тенденцию деколониального поворота, а, с другой — органично встраивается в классическую акратическую перспективу: в самом деле, если воображение к которому Параджанов обращается для постижения «гуцула человека», концептуально близко к греберовскому пониманию воображения, то реакция советской бюрократии, мгновенно распознавшей опасность вторжения на поприще социальной инженерии, выглядит совершенно закономерной и органичной, а Параджанов, поставивший «Тени» в 1964 г., и написавший по следам съемок статью «Вечное движение» (1966), предстаёт не только тем, кто осуществил собственный экзистенциальный бунт (там, где по словам А.Тарковского, это было практически невозможно [3]), но и тем, кто творчески предвосхитил общее настроение майских событий 1968 года.

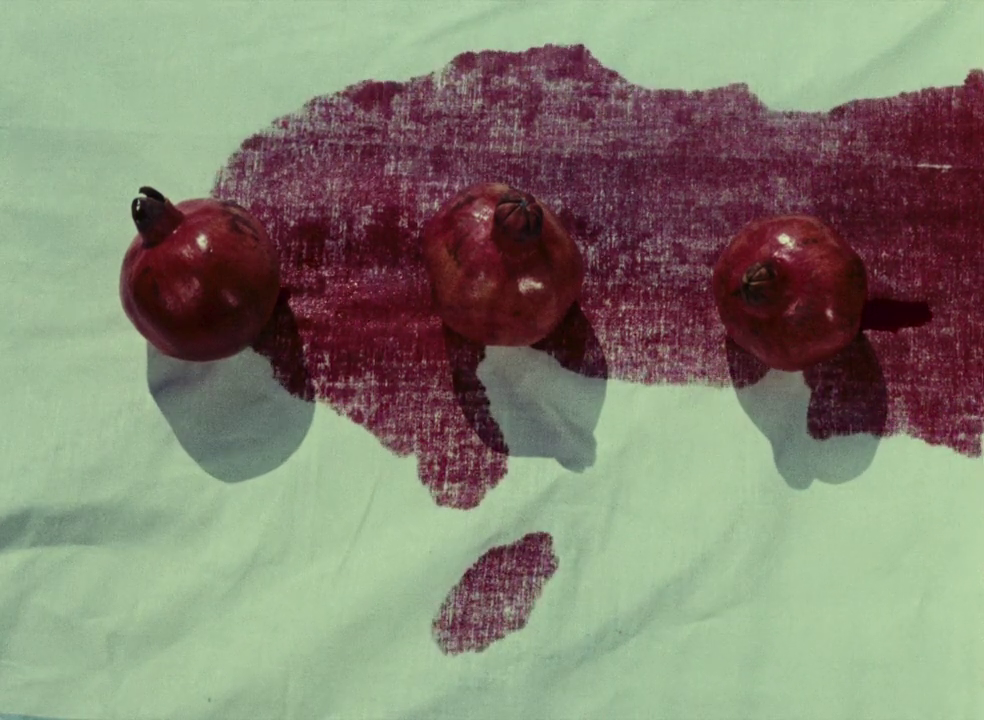

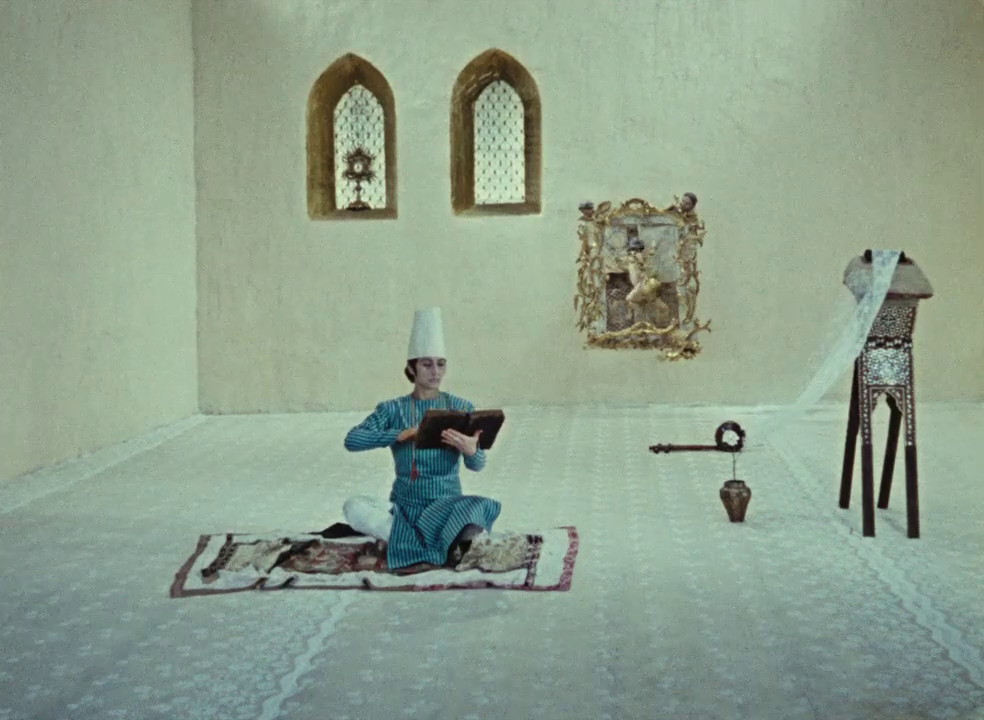

Оформление: кадры из фильмов «Цвет граната» (1968) и «Тени забытых предков» (1964. СССР. Реж. С. Параджанов).

Литература

1. Аверьянов А.В. Феномен национальной политики в СССР // Гуманитарные и юридические исследования. — Ставрополь, 2019, — №1. — С. 8-14.

2. Автономова Н.С. Деррида и грамматология // Жак Деррида. О грамматологии. — М.: Ad Marginem, 2000, — 520 с.

3. Блохин Н. «Золотой век» кино. Сергей Параджанов и Андрей Тарковский // Литературно-художественный журнал «Этажи», 2019, https://etazhi-lit.ru/publishing/the-main-genre/855-zolotoy-vek-kino-sergey-paradzhanov-i-andrey-tarkovskiy.html (дата обращения: 08.02.21)

4. Гребер Д. Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 224 с.

5. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. — Екб.: У-Фактория, 2008, — 672 с.

6. Катаян В.В. Прикосновение к идолам. — М.: Захаров, Вагриус, 1997, — 500 с.

7. Млечин Л. «Вы нам русачков, русачков давайте!» Почему выявление евреев стало наиважнейшей проблемой в послевоенном СССР // Новая газета, 2019, — № 73 — https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/07/81159-vy-nam-rusachkov-rusachkov-davayte (дата обращения: 08.02.16).

8. Мусаев, В.И. Поворот в советской национальной политике в середине — второй половине 1930‑х гг. // Народы и религии Евразии. — Барнаул, 2018. — № 15(2). — С. 96-111.

9. Параджанов С.И. Гранат любви. — М.: Зебра Е, Галактика, 2019, — 288 с.

10. Рахманинова М. Власть и тело. — М.: Радикальная теория и практика, 2020. — 432 с.

11. Сталин И.В. Политика Советской власти по национальному вопросу в России // Сталин И.В. Cочинения. — Т. 4. — М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1947, — С. 351–363.

12. Стретерн П. Деррида за 90 минут. — М.: Астрель; АСТ, 2005, — 104 [8] с.

13. Тлостанова М.В. Деколониальные гендерные эпистемологии. — М.:

14. Шнирельман В.А. Советский парадокс: расизм в стране «дружбы народов»? Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели…/Сб.статей.–М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 284 с.

15. Тени забытых предков, 1964. УССР, Реж. С.И. Параджанов.

16. Кубанские казаки, 1949. СССР, Реж. И. Пырьев.