Анархистская онтология в кинематографе Параджанова: маршруты свободы среди советских ландшафтов

Кинематограф Параджанова — чрезвычайно многослойное пространство смыслов и образов, открытое для прочтений и интерпретаций из самых разных перспектив. Одна из них — избранная партийными институциями — «националистическая». Именно она оказалась фатальной как для творчества Параджанова, так и для него самого. Другая — концептуальная перспектива эмансипаторных проектов, пик развития которых в зарубежной мысли пришёлся на 1960-е-1980-е гг. К ней чаще всего интуитивно склонялись (и продолжают склоняться) крупные режиссёры, художники и писатели по всему миру. Несмотря на это, она до сих пор не получила достаточного теоретического осмысления и освещения. Исследованию этой акратической перспективы и рефлексии её философских оснований посвящена данная статья.

Автор: Мария Рахманинова

Творчество Сергея Параджанова многомерно, многослойно и неоднозначно. Это делает его высказывания открытыми для трактовок с самых разных сторон и позиций. Одна из таких позиций формулировалась органами советской власти и сводилась к поиску в его работах националистических мотивов: эстетическая рефлексия Параджанова об автохтонной культуре Западной Украины вполне закономерно была распознана госаппаратом лишь в качестве безликого набора кодов, относящихся к дискурсу врага, а главное — не считываемых ни на одном из понятных партии символических языков. «Украинский национализм» [3] — таким было прискорбное бюрократическое резюме этого механического распознавания.

Впоследствии оно не раз повторилось в тюремной повседневности самого С. Параджанова. Так, по словам В. Смехова, Лиля Брик вспоминала: «Серёжа пишет, что, желая хоть чуть облегчить себе жизнь, он сказал начальнику: дайте полегче работу, я задыхаюсь… Вам мои друзья могут сказать, что я болен, — знаете артиста Никулина? И тут начальник, мол, вдарил ему: ах ты, трепач, кто — ты и кто — Никулин?! Он — народный артист, а ты — зек. И вдруг является сам Никулин и — к начальнику: «Помогите моему другу!» И сразу дали работу терпимую, облегчили муки» [11, c. 253]. Этот печальный и одновременно анекдотический эпизод (подобных которому в жизни Параджанова было великое множество) наглядно свидетельствует о качестве перцепции машины советского cogito, которая могла бы стать идеальной иллюстрацией к знаменитой гегелевской статье «Кто мыслит абстрактно?»: сидящий есть зек (и не более), фильм о гуцулах есть националистическое высказывание (и не более). Увы, узловая для такого видения поверхностность вполне закономерна для системы, которая вынесла Параджанову его приговор, и многое объясняет относительно того, почему вообще этот приговор был возможен.

Увы, вместе с наследованием целой системе советских инерций, постсоветский мир во многом унаследовал и этот гносеологический паттерн. Отчасти поэтому (особенно в свете русско-украинской войны) Параджанов сегодня не только неизвестен широкой публике, но и вновь повсеместно исключён из поля видимости и слышимости, а его имя, как показал печальный опыт работы над серией мероприятий, посвящённых его памяти, по-прежнему воспринимается в штыки официальными российскими институциями искусства [8].

Впрочем, есть и другие маршруты интерпретации его художественного высказывания. Их — интуитивно или рационально, но неизменно — чувствовали многие художники, уличить которых в симпатиях к национализму вряд ли пришло бы в голову даже самому ревностному сотруднику КГБ. В их числе — культовые левые режиссёры Жан-Люк Годар и Микеланджело Антониони, идейный коммунист Пьер-Паоло Пазолини, антифашист Федерико Феллини и многие другие. Позже режиссёр К. Серебренников и вовсе отнёс язык Параджанова к

Излишне добавлять, что ни один из всех этих авторов не усматривал националистических мотивов не только в фильмах Параджанова, но также в его мировидении и мироощущении. Учитывая политическую чувствительность левой оптики к проблематике национализма, очевидно, что это не было связано с невнимательностью или легкомыслием. По-видимому, для них Параджанов представлял собой явление принципиально иного порядка, нежели для советской системы. Есть все основания полагать, что именно такое толкование — более профессионально и проницательно, чем видение близорукой бюрократической машины. Поэтому, работая над осмыслением феномена Параджанова, особенно пристально следует обратиться именно к нему. Что различали в его философской и эстетической системе зарубежные художники — всерьёз увлечённые философией свободы и левым дискурсом?

Сколько-нибудь фундаментальных теоретических работ на этот счёт, увы, не осталось, поэтому достоверно этого не узнать уже никогда. Однако зная наверняка, что такой ракурс в принципе существовал и, более того, объединял целый ряд художников мирового масштаба, мы вполне можем вооружиться концептуальными средствами текстов, составлявших часть интеллектуальной среды их эпохи, и предпринять собственный обзор художественного и философского языка С. Параджанова и его места в советском мире.

Обратимся ли мы к характерной для Франкфуртской школы антиномии витального и некротического, к языку экзистенциалистов с их антагонизмом «подлинного» и «неподлинного» бытия (бытия, растворённого в сущем, затерянного в онтическом), либо к критической рефлексии 60-х о конфликте отчуждённого труда и нефункционального и самоценного удовольствия, — с помощью этой оптики мы в любом случае обнаружим одно фундаментальное свойство советской реальности: она механистична, исчерпывающе сведена к утилитарному и всецело растворена в труде. Обещанный коммунизм всё никак не наступает, хотя каждый новый съезд партии сопровождается заверениями в том, что это произойдёт не

Сакральное оказалось декларативно изгнано из повседневности как исчерпывающе теологическое. Вот только запрос на него — никуда не исчез. Понимая это, большевики с самого начала благоразумно начали предпринимать интенсивную реставрацию всего того, из чего можно было наскоро сформировать «неосакральный» порядок, новую теологию, которая впоследствии составила основание всего советского политического нарратива [9]. Однако технократическое и этатистское вмешательство в ритуал (обыкновенно служащий выражению запроса на сакральное) привело к его скорейшему вырождению в выхолощенную бюрократическую процедуру. Со временем в такую процедуру превратились все предписываемые советским людям формы трансгрессии — всё, что было призвано, но в действительности не могло удовлетворять запрос на сакральное. Первое мая, первое сентября, седьмое ноября, юбилеи, награждения, чествования и другие подобные «красные дни календаря» на деле оказались тем же, что в анализе средневековых теологических трактатов Дж. Агамбен обозначил как переход от misterium к ministerium [1, c. 263], то есть от «мистерии» к «министерству», администрирующей процедуре — при сохранении значимости онтологической иерархии, учреждающей оба регистра, но

По всей видимости, С. Параджанов пытается вернуться к трансгрессивному основанию ритуала, но по ту сторону их обоих, работая не с содержательной, но с формальной стороной ритуала. В этом смысле его фильмы (начиная с «Теней…») — с одной стороны, указывают на его интуитивное знание о случившейся подмене ритуала процедурой, с другой — представляют собой бунт против этой подмены. «Куда и как угодно, только не здесь и не так», — словно звучит из каждого его экспериментального синтеза нарочито неаутентичных элементов: и в искусстве, и в повседневности. Писатель и сценарист Ираклий Квирикадзе так вспоминал празднование свадьбы Параджанова в киевской девятиэтажке: «Собралось гостей, человек сто двадцать. В квартире разместиться было нельзя. Сергей расстелил на этажах хрущёвки ковры, взятые на студии, усадил гостей на лестницах. Люди пили, ели, веселились. Он, вместе с красивой невестой в фате, разъезжал в лифте по этажам, произносил тост и отправлялся на лифте то вверх, то вниз. Свадьба запомнилась всем своей бурной весёлостью и оригинальностью. Все девять этажей кричали: «Горько!»» [5, c. 281].

По всей видимости, главное для Параджанова — вернуть в мир трансгрессию, острое и пронзительное переживание красоты, не служащей ни пользе, ни лозунгам, ни генеральной линии партии, — причём вернуть её как в мир повседневности, так и в пространство фильма. Таким образом, Параджанов фактически изобретает свой собственный принцип работы с ритуалом: он обращается не к его «тяжёлой» (содержательной), но к его «лёгкой» (формальной) части: отбрасывая бэкграунд и обрядовую императивность, он оставляет, исследует и раскрывает его эстетический и экзистенциальный порядок.

Однако именно здесь последовательное применение заявленной в начале леворадикальной оптики подводит нас к вопросу: возможно ли вообще работать с проблематикой ритуала и, тем более, традиции — из акратической перспективы, перспективы онтологической деконструкции власти? Особенно учитывая то, какую важную роль в эмансипаторных политических проектах играла борьба с консерватизмом и традиционализмом.

Не в последнюю очередь работы Параджанова ценны тем, что в них несложно отыскать как проникновенное размышление об этом вопросе, так и весьма захватывающе авторские попытки ответить на него утвердительно. Во многом благодаря тому, что его художественный язык сократически высвечивает противоречия, изначально содержавшиеся в советском проекте, и в конечном счёте не позволившие ему сработать так, как обещала классическая марксистская теория (даже в её ленинской версии). Трансгрессивность ритуала важна для Параджанова, прежде всего, как выход из механистической инерции советской идеологии — выход в потаённое переживание свободы, а не в абстрактный нарратив о ней в советском школьном учебнике, прославляющем мёртвых борцов за свободу. Как возможна для него эта свобода?

В дискурсе эмансипаторных проектов — особенно антиэтатистских (анархистских) — угнетение связано не только непосредственно с экономикой и политикой, но и со всем, что экономикой и политикой определяется. В этом смысле угнетением следует считать не только бедность и отчуждённый труд, но и отсутствие доступа к радости, творчеству, отдыху, красоте и знанию. Сытый рабочий, получающий достойную зарплату, и удовлетворивший свои базовые потребности, не освобождается от угнетения до тех пор, пока не получает доступ к тому, чего был лишён, будучи экономически угнетённым: в том числе к неочевидному, сложному, нефункциональному и неутилитарному. Параджанов нигде артикулированно не обращается к проблематике угнетения трудящихся, однако его высказывание обращено ко всем людям, и, свидетельствуя о парадоксальной свободе, рассчитано на понимание со стороны свободных людей, способных видеть не только идеологически верное, обыденно полезное и объективно необходимое. Однако для этого недостаточно справедливой оплаты труда.

В этом смысле ритуал для Параджанова — фактически то же, что искусство для Шопенгауэра и — позже — для Маркузе или Адорно: мгновение свободы и восторга среди безжизненного гомогенного пространства тотальной необходимости: «В мире принципа производительности искусство противопоставляет институционализированному подавлению “образ человека как свободного субъекта”» [13, c. 127]. Но как возможен ритуал вне правого консервативного мифа?

Действительно, в консервативных системах ритуальное либо императивно и спущено «сверху» — сообразно метафизической иерархии, либо выхолощено до процедуры, либо и то, и другое одновременно. Параджанов, напротив, помещает ритуал в пространство игры и трансгрессии, как бы настаивая на возвращении декларативно эмансипаторному проекту его подлинного смысла.

Более того, он фактически освобождает ритуал от требования быть унаследованным и неизменным: изобретая ритуалы самостоятельно, он оставляет такую возможность каждому. Так, у Параджанова ритуал формирует вокруг себя пространство возможного и бесконечно открытого, пространство карнавала — такого, о каком говорит один из ключевых теоретиков онтологического анархизма Хаким Бей [14, p.101]. При этом, отличительное свойство такого карнавала — установка не на веселье, но на выход за пределы подчинения функциональному, необходимому и бюрократическому. Как в поэзии, в кинематографе Параджанова всё решительно бесполезно. Впрочем, многие действительно называли его родоначальником киевской «поэтической» (или «живописной») школы кинематографа [7, c. 230].

Здесь мы сталкиваемся с интересной синхронностью поисков Параджанова и европейских постмодернистов: то, что Параджанов делает в кино, отчётливо напоминает маршруты Ж. Деррида в философии, в особенности его отказ от централизованной истинностной структуры, составляющей основание классической западной метафизики: «…центр закрывает игру, которую сам же открывает и делает возможной. Центр как таковой является той точкой, где более невозможна подмена содержаний, элементов и терминов. В центре наложен запрет на взаимозамещение или превращение терминов» [4, c. 446]. Работая с кинематографическим изображением ритуала или декорацией, коллажем или инсталляцией, Параджанов неизменно настаивает на праве этой «подмены», а также на принципиальной свободе каждого из элементов вновь возникающей композиции — от цепочек содержаний, наследуемых из их происхождения. По Деррида, «отсутствие трансцендентального означаемого раздвигает поле и возможности игры значений до бесконечности»[4, c. 448]; для Параджанова освобождение от «тяжёлой» части ритуала выполняет ту же функцию. В этом смысле не вполне правомерно говорить о том, что он работает с «национальным» (хотя для близорукой государственной институции такое механическое распознавание, пожалуй, действительно составляет предел): Параджанов переосмысливает и переучреждает отношения элементов, почерпнутых в нарративах, но не сохраняет сами нарративы — подобно тому, как Деррида реорганизует категории и отношения классической философии, покидая пространство нарратива европейской метафизики.

Ценную для акратической перспективы параллель с Т. Гоббсом предлагает С.М. Малкина: «Критика понятия центра у Деррида базируется на указании на его противоречивость. Центр, организуя структуру, представляет собой то, что не может мыслиться в рамках структуры. Ведь центр — единственный, по определению, образует в структуре то, что, управляя структурой, ускользает от структурности. Если центр задает правило ограничения на свободную игру элементов, то сам он этому правилу не подвластен (можно в качестве примера привести концепцию государства Т. Гоббса: все участники договора отчуждают права правителю, который единственный не отчуждает свои права никому и поэтому не участвует в договоре). Таким образом, центр находится как в структуре, так и вне структуры, знаменуя собой противоречие структуры. Получается, что иерархически-структурное видение содержит в себе своё отрицание» [6, c. 19].

Несмотря на впечатляющие новые траектории рефлексии метамодерна, такое обоснование деконструкции централизованной структуры как внутренне противоречивой по-прежнему выглядит не только состоятельным и актуальным, но и вполне релевантным вообще любой централизованной структуре — в том числе структуре современной Параджанову советской реальности. Однако, будучи едва ли знакомым с рефлексией постмодернистов, он производил эту «деконструкцию» своими собственными средствами — впрочем, часто случайно совпадая с ними даже в локальных траекториях: например, в предпочтении коллажа — монументализму с его централизующим метафизическим началом. В этом — его парадоксальная и малообъяснимая прогрессивность, своевременность, которая по очевидным причинам не могла быть понята изнутри советского мира, так же незнакомого с французской философией своей эпохи.

Работая с

Во-первых, Параджанов отказывается от общепринятой динамики киноизображения. Фактически он работает со статикой, составляя видеоряд из миниатюр, руководствуясь логикой их внутреннего эстетического порядка: мир в них дан весь сразу и целиком, заполняюще и окончательно. Однако статика для него работает не столько как антипод динамики (динамического построения видеоряда: скорости, интенсивности смены кадров, положения камеры и т.д.), сколько в смысле темпоральности. Здесь он отчётливо выходит к проблеме времени/длительности, сформулированной и осмысленной в философии А. Бергсона [2, c. 321-325]. Параджанов как бы вскрывает статику кадра, пытаясь заглянуть во внутреннюю длительность изображения, чтобы созерцать автономное время внутри «ритуала» — время, не подчинённое ничему внешнему и не служащее никакой задаче, время бытия в его чистом и освобождённом виде. В фокусе его внимания оказывается длительность наблюдаемого мгновения, с точки зрения его собственной конкретной реальности и своеобразия — в штирнеровском смысле этого слова [12, c. 276]. Эти «разомкнутые» мгновения с их собственными длительностями фактически противопоставляются механической линейности «объективного» времени, провозглашаемого внутри авторитарной системы универсальным и единственно истинным (в советском проекте таким «объективным» временем служила официальная концепция исторического материализма). Из таких мгновений-миниатюр, похожих на колодцы, Параджанов и составляет свои орнаменты и композиции.

Подобный подход можно встретить в эстетическом порядке иконописи, где всему предписаны особые масштабы и отношения, обусловленные онтологическим статусом в метафизической иерархии. Только в кинематографическом пространстве Параджанова масштабы заданы не константами теологии/традиции, но вымышленными символическими отношениями, а темпоральность событий — регистром свободы. По всей видимости, на этот счёт следует отнести и нарочитую «затянутость» многих кадров: время, почти по-батаевски расточаемое на бесполезное созерцание самодостаточной красоты — возможно только внутри порядка свободы, где оно перестаёт быть подчинённым пользе, обязательствам, долгу и другим внешним инстанциям, неизменно требующим отчуждения длительности бытия. Особую ценность такой работы с проблемой времени позволяет разглядеть анархистская перспектива, сообщая нечто важное о проблеме власти и свободы: угнетённый остаётся таковым до тех пор, пока не обретёт это неопосредованное время — время чистой длительности.

Итак, в кинематографическом ландшафте Параджанова просматриваются как минимум три основные «точки погружения». Во-первых, ритуал-игра — как субверсивный разлом бюрократической логики имитации ритуала (-процедуры); во-вторых, извлечение элементов из нарратива и обыденной динамики и погружение их в самодостаточную статику собственных внутренних процессов; в-третьих, акцент на бергсоновском времени-длительности — как полноте конкретного бытия этих процессов, составляющего условие подлинной свободы. Эти три философских «узла» задают онтологическую размерность эстетического пространства параджановского кино — по крайней мере, каким оно предстаёт из акратической перспективы.

Список литературы

1. Агамбен Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управления. — М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. — 552 с.

2. Бергсон А. Творческая эволюция.– М.: Кучково поле, 2006. — 384 с.

3. Григорян Л.Р. Параджанов. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 318 с.

4. Деррида Ж. Письмо и различие. — СПб, М.: Издательство «Академический проект», 2000. — 495 с.

5. Квирикадзе И. Великий Серёжа//Гранат любви /Сергей Параджанов. — М.: Зебра Е, Галактика, 2019. — 318 с.

6. Малкина С.М. Критика метафизики и логоцентризма как основа интерпретативных стратегий деконструкции // Известия Саратовского университета. Т. 6. Вып. ½, 2006, с. 18-21.

7. Плахов А. Великий Серёжа//Гранат любви /Сергей Параджанов. — М.: Зебра Е, Галактика, 2019. — 318 с.

8. Рахманинова М. Акратические тенденции в кинематографе Параджанова: советский этатизм и судьба художника (доклад). Научно-практическая конференция «Сергей Параджанов в фокусе 2020». — СПб, РХГА 10, ноября 2020 // URL: https://st-gr.com/?p=7769 (дата обращения: 16.01.21).

9. Рахманинова М. Теология советского: критика из анархистской перспективы//Modernity: человек и культура. Сборник материалов XII межвузовской научной конференции. — СПб.: Издательство «Русская христианская гуманитарная академия», 2020, с. 167-182.

10. Серебренников К. Великий Серёжа//Гранат любви /Сергей Параджанов. — М.: Зебра Е, Галактика, 2019. — 318 с.

11. Смехов В. Великий Серёжа//Гранат любви /Сергей Параджанов. — М.: Зебра Е, Галактика, 2019. — 318 с.

12. Штирнер М. Единственный и Его собственность. — СПб.: Азбука, 2001. — 560 с.

13. Adorno, Theodor W. Die gegangelte Musik // Dcr Monat, V (1953), 182, цит. по: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологи развитого индустриального общества. — М.:

14. Bey H., TAZ: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (New York, Autonomedia, 1985). — 126 pp.

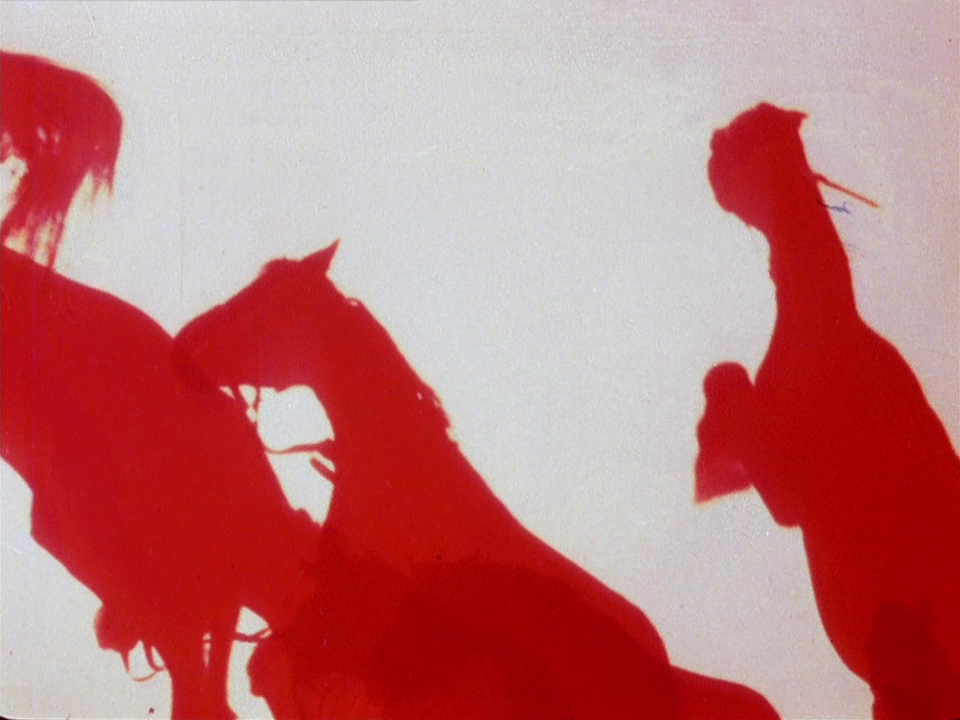

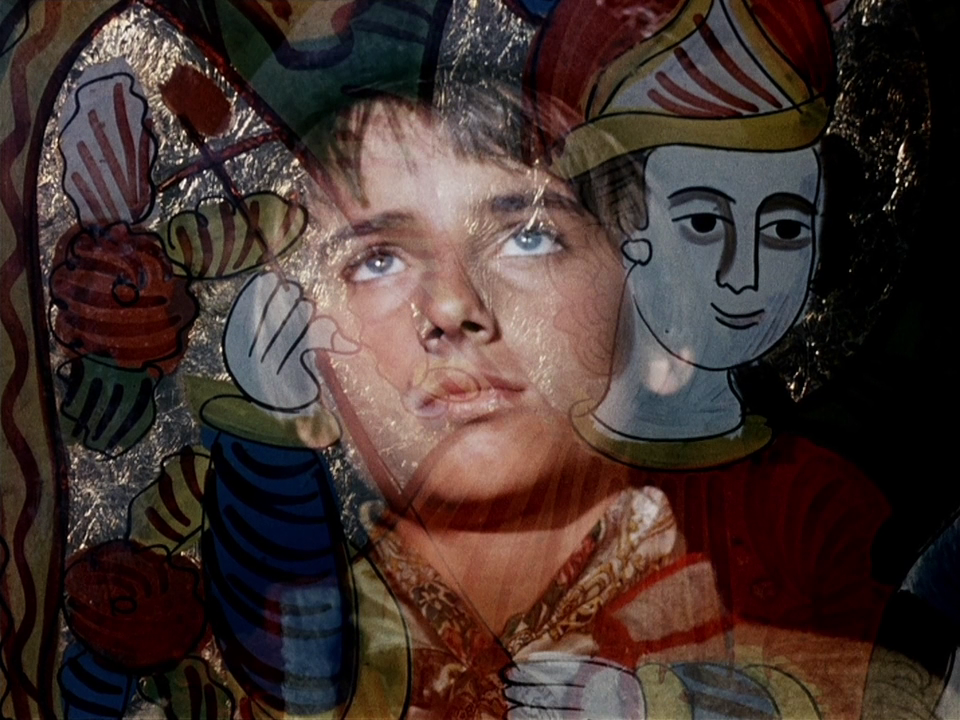

Оформление: коллаж С. Параджанова (музей Параджанова, Ереван) и кадры из фильма «Тени забытых предков». 1964. СССР.