Майкл Рьюз: Почему мы убиваем друг друга

Обнажает ли война подлинную природу человека, обычно скрытую под налётом цивилизованности, или ли же, наоборот, человек от природы добр, и давление злого общества вынуждает его убивать против своей воли? Чтобы разобраться, что к чему, канадский философ науки Майкл Рьюз, специализирующийся на теме эволюции против разумного замысла, рассматривает первобытные сообщества охотников и собирателей, сравнивает шимпанзе и бонобо, пересматривает классические теории Гоббса и Руссо, взвешивает идеи о первородном грехе и естественном законе, а также анализирует войны (и военные преступления) ХХ века через призму теории справедливой войны.

ВОЙНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОЛОГИИ

РАЗНОВИДНОСТИ ВОЙН

Начнём с неформальной таксономии войн. Прежде всего, есть захватническая война. Хрестоматийный пример — нормандское завоевание 1066 года: герцог Нормандии, Вильгельм I Завоеватель, стремясь заполучить корону, вторгся в Англию и нанёс поражение королю англосаксов Гарольду II Годвинсону. Предыдущий король, Эдуард Исповедник, умер бездетным в начале того года. Началась борьба за престол. Король Норвегии Харальд III Суровый, при поддержке брата Гарольда, Тостига, вторгся с севера. Однако их армия была разбита в битве при Стамфорд-Бридже в конце сентября, а Харальд с Тостигом были убиты. Единственным соперником Гарольда остался Вильгельм — утверждавший, что Эдуард обещал корону ему, — который тоже в конце сентября высадился на юге Англии, вынудив изнурённую боем армию Гарольда двинуться ему навстречу. Две армии схлестнулись на холме неподалёку от Гастингса. Поначалу ситуация складывалась в пользу Гарольда, однако затем воины Вильгельма сделали вид, будто отступают. Войска Гарольда последовали за ними и угодили в засаду. Англосаксы были разбиты, а сам Гарольд был убит под конец битвы самой знаменитой в истории Англии стрелой, которая пронзила ему глаз. Одержавший победу герцог был коронован как Вильгельм I (1066 — 1087) в Лондоне на Рождество.

Хрестоматийный пример оборонительной войны — это война 1812 года между Россией и наполеоновской Францией. 24 июня армия Наполеона перешла реку Неман с намерением разбить российскую армию. Целью вторжения было помешать торговле между Россией и Британией (главным врагом Наполеона), которую он тем самым хотел принудить к миру. Как хорошо знает каждый, кто читал «Войну и мир», на первых порах французские войска имели огромный успех. В августе они одержали победу в Смоленском сражении. Российская армия начала отступать, сжигая всё на своём пути, чтобы помешать французам восполнить свои запасы. В начале сентября французы одержали ещё одну победу — в Бородинской битве. В середине сентября Наполеон вошёл в пустую и пылающую Москву. В конце октября, испытывая дефицит продовольствия и опасаясь суровой зимы, Наполеон решил отступать в Польшу. В битве при Ватерлоо 18 июня 1815 ослабленные из-за погодных условий и недостатка провизии войска Наполеона потерпели поражение.

Есть также гражданская война. Например, Английская гражданская война середины XVII века между «кавалерами» (сторонниками Карла I) и «круглоголовыми» (сторонниками Оливера Кромвеля). Всё началось столетием ранее с Генриха VIII (1509 — 1547), знаменитого благодаря своим шести жёнам. Когда папа отказался дать добро на его развод с первой женой, Екатериной Арагонской, и брак с Анной Болейн, Генрих VIII объявил Англию протестантской страной. После Генриха некоторое время правил его сын-протестант, Эдуард VI (1547 — 1553); затем, после девятидневного правления протестантки Джейн Грей, на престол взошла старшая дочь Генриха, Елизавета (1558 — 1603), дочь протестантки Анны Болейн. Она, как известно, умерла девственницей, и ей на смену пришёл шотландец-протестант Яков I (1603 — 1620), которого, в свою очередь, сменил его сын Карл I (1620 — 1649), также протестант. Проблемы начались с Марии Стюарт, которая была ревностной католичкой и сжигала людей на костре за их протестантские взгляды. Многие протестанты бежали на материк и присоединились к кальвинистам в Женеве. Когда они вернулись (их стали называть пуританами), то оказались куда более ревностными, чем те протестанты, которые всё это время оставались в стране. Данное различие сохранилось вплоть до XVII века и стало источником проблем при Карле I, чья жена-француженка была католичкой. Карл II, сын Карла I, вероятно, был скрытым католиком, а его брат, Яков II, был открытым католиком, из-за чего был свергнут и заменён своей дочерью-протестанткой Марией II и её мужем-протестантом Вильгельмом III.

К религиозному конфликту, усилившемуся в 1630-х годах, добавилось противостояние между Карлом I и парламентом. В 1640-х годах дело закончилось столкновениями между роялистами и парламентаристами. Последние в итоге одержали верх, Карл I был схвачен, признан виновным в измене и обезглавлен 30 января 1649 года. В 1650-х годах, в период междуцарствия, Англией правил «лорд-протектор» Оливер Кромвель. В 1660 году Карл II вернул себе трон, однако с тех пор парламент имел намного большую власть.

Есть ещё революционная война. Например, война 1770–1783 годов в Америке, по итогам которой колонии вырвались из-под власти Британии и объявили о своей независимости. Несмотря на то, что они были частью Британской империи, американские колонии почти с самого начала вынуждены были заботиться о себе сами. Вот почему когда в 1770 году от них потребовали принять участие в возмещении ущерба, причинённого предыдущими войнами (например, Семилетней войной между Англией и Францией), это вызвало волну возмущения. В 1776 году колонии приняли декларацию независимости. В итоге британцы (возглавляемые генералом Корнуоллисом) потерпели поражение (от рук американцев, возглавляемых Джорджем Вашингтоном, и французов, возглавляемых графом Рошамбо) в битве под Йорктауном (в Вирджинии) 19 октября 1781 года. 3 сентября 1783 года между Британией и США был подписан Версальский договор, закрепивший независимость Америки.

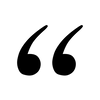

Можно также выделить атомную войну (в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, хотя можно сказать, что она была частью оборонительной войны) и партизанскую войну (например, в Кении с 1952 по 1960 год, когда повстанцы нападали на британских военных и лояльных к колонистам граждан — так называемое Восстание Мау-Мау). Может быть ещё частная война, когда один человек (или небольшая группа) выступает против целой страны. Например, в XIX веке Джон Браун боролся против рабства; в ХХ Усама бен Ладен объявил войну США из-за американских атак на мусульман на Ближнем Востоке. Война может иметь разные формы. Но объединяет их все то, что люди решают (или кто-то принуждает их) убивать других людей.

ОБЕЗЬЯНЫ-УБИЙЦЫ?

Главный посыл дарвинизма состоит в том, что, по сравнению с другими животными, человек — более социальный и моральный вид. Однако это не исключает внутривидовых конфликтов. После битвы при Стамфорд-Бридже выжившим норвежским воинам потребовалось всего 24 из 300 лодок, чтобы бежать. В битве при Гастингсе у каждой из сторон было около 10 тысяч солдат. Считается, что было убито около 4 тысяч англичан и 2 тысячи норманнов. В последующие века цифры были намного выше. Из наполеоновского войска домой вернулось всего 27 тысяч; в России осталось около 370 тысяч убитых и 100 тысяч пленных. В ходе Английской гражданской войны погибли 34 тысячи парламентаристов и 50 тысяч роялистов. Помимо этого, как минимум 100 тысяч гражданских умерли от вызванных войной болезней. То есть в общей сложности погибло почти 200 тысяч (при населении в 5 миллионов). В случае с Хиросимой и Нагасаки всё ещё ужаснее. До бомбардировки в Хиросиме проживало 255 тысяч человек. Погибли 66 тысяч и ещё 69 тысяч были ранены — более половины населения. В Нагасаки проживало 195 тысяч. Там было 39 тысяч погибших и 25 тысяч раненых — примерно треть населения. Такова ли цена социальности? Психолог из Гарвардского университета Джошуа Грин пишет: «Наш мозг запрограммирован на сотрудничество, потому что сотрудничество приносит ощутимые выгоды, а именно биологические ресурсы, которые позволяют нам воспроизводить больше копий своих генов. Из эволюционной грязи прорастает цветок человеческой доброты».

После Второй мировой войны бытовало мнение о том, что, несмотря на налёт цивилизованности, люди — это агрессивные обезьяны. Вооружённые обезьяны, убивающие других обезьян в начале фильма «Космическая одиссея 2001 года», могут служить иллюстрацией данного подхода. Палеоантрополог Раймонд Дарт был его современным основоположником. Прославившийся в 1924 году как человек, обнаруживший Таунгского ребёнка — череп предка человека, Australopithecus africanus, — к 1950-м годам Дарт ударился в спекуляции. По его мнению, люди были плотоядными животными, и им было всё равно, кого есть. Поэтому они ели друг друга: «Взаимная жестокость — одна из отличительных черт людей, которую можно объяснить только их плотоядными и каннибалистическими корнями».

Изобилующая кровопролитием история человечества, от древних египтян и шумеров до ужасов Второй мировой войны, кажется продолжением раннего каннибализма, человеческих жертвоприношений (и их заменителей в религиях), скальпирования и охоты за головами. Идеи Дарта подхватил американский сценарист Роберт Ардри, который из-за маккартизма перебрался в Африку, где стал автором бестселлеров о происхождении человека, в которых продвигал идею о том, что люди произошли от плотоядных предков. Ардри пользовался определённым уважением, однако он был очень далёк от Нобелевской премии — в отличие от отца этологии Конрада Лоренца, который в своей книге «Агрессия» также продвигал теорию об обезьянах-убийцах. У всех животных, писал он, есть механизмы, препятствующие насилию по отношению к представителям своего вида: «Так обстоит дело в случае с собаками … проигравший в драке демонстрирует подчинение и подставляет шею. Победивший трясёт головой из стороны в сторону, но с закрытой пастью и рядом с горлом проигравшего». Люди — исключение из правила. «В эволюции человека не было необходимости в механизмах, предотвращающих убийство, поскольку быстрое убийство было невозможно; у потенциальной жертвы было много времени на то, чтобы вызвать жалость у агрессора». Естественный отбор подложил нам свинью. Затем было изобретено оружие, и «человек оказался в той же ситуации, что голубь, который неожиданно получил клюв ворона».

Сегодня, более 50 лет спустя, теория об обезьянах-убийцах по-прежнему популярна. Эволюционные психологи Джон Туби и Леда Космидес уверяют: «Войны в первобытном обществе имели место регулярно … они существуют в племенах, вождествах и государствах». Антрополог из Университета Южной Калифорнии Кристофер Боэм говорит: «По крайней мере с 45 000 года до н. э. до 15 000 года до н. э., а может и немного позже, во всех человеческих сообществах сочетание соперничества за самок и ресурсы регулярно приводило к смертельным конфликтам». Им вторят и философы. «Для самой же войны не нужно особых побудительных причин: она привита, по-видимому, человеческой природе и считается даже чем-то благородным, к чему человека побуждает честолюбие, а не жажда выгоды» (Кант). «Большинство из нас — в том числе ты, дорогой читатель, — запрограммированы на насилие, хотя, скорее всего, и никогда не будут иметь случая применить его» (Пинкер).

Действительно ли к этому нечего добавить?

ДАРВИНОВСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Если понимать под «дарвиновским» то, что согласуется с утверждениями самого Чарльза Дарвина, то всё это имеет мало общего с дарвинизмом. Если мы на самом деле — обезьяны убийцы, у этого должна быть какая-то адаптивная причина. Обезьяны-убийцы предрасположены к насилию, тогда как по Дарвину люди — социальные существа, которые прибегают к насилию только, когда на то есть веские причины. Антрополог Дуглас Фрай отмечает, что всегда необходимо задавать себе вопрос: «Способствует ли данное поведение (или мышление) выживанию и размножению?».

Война несёт в себе опасность для жизни. Если риск не окупается, никто не станет воевать. Мирное сосуществование — это нулевая гипотеза.

Так почему же люди воюют? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть три области:

1. Археологические данные (о чём говорят останки гоминини и принадлежавшие им артефакты?)

2. Современные сообщества (что можно узнать на примере групп, которые меньше других подверглись влиянию современной цивилизации?)

3. Приматы (чему могут научить нас наши ближайшие сородичи?)

Археологические данные

Факты указывают на то, что война — относительно недавнее изобретение. На протяжении большей части времени после отделения гоминини от обезьян, войн не было. Антрополог Брайан Фергюсон пишет: «Война — не врождённое, а приобретённое поведение».

Разумеется, существует возможность того, что война имела место, но не оставила по себе никаких следов. Тем не менее, самые ранние обнаруженные останки не имеют никаких признаков войны и почти никаких признаков насилия (лишь, в некоторых случаях, каннибализма). В европейском мезолите (15 000 — 5 000 гг. до н. э.) войны случались лишь эпизодически, а в ближневосточном эпипалеолите (20 000 — 8 000 гг. до н. э.) их вовсе не было.

Вплоть до последних 15 тысяч лет представители Homo sapiens были охотниками и собирателями. Они жили кочевыми племенами примерно по 50 человек, охотились на диких животных и собирали ягоды и коренья. Сотрудничество было неизбежным, и именно оно ускорило нашу эволюцию. Наши предки перебрались из джунглей на равнины, начали передвигаться на двух ногах, а их умственные способности улучшились.

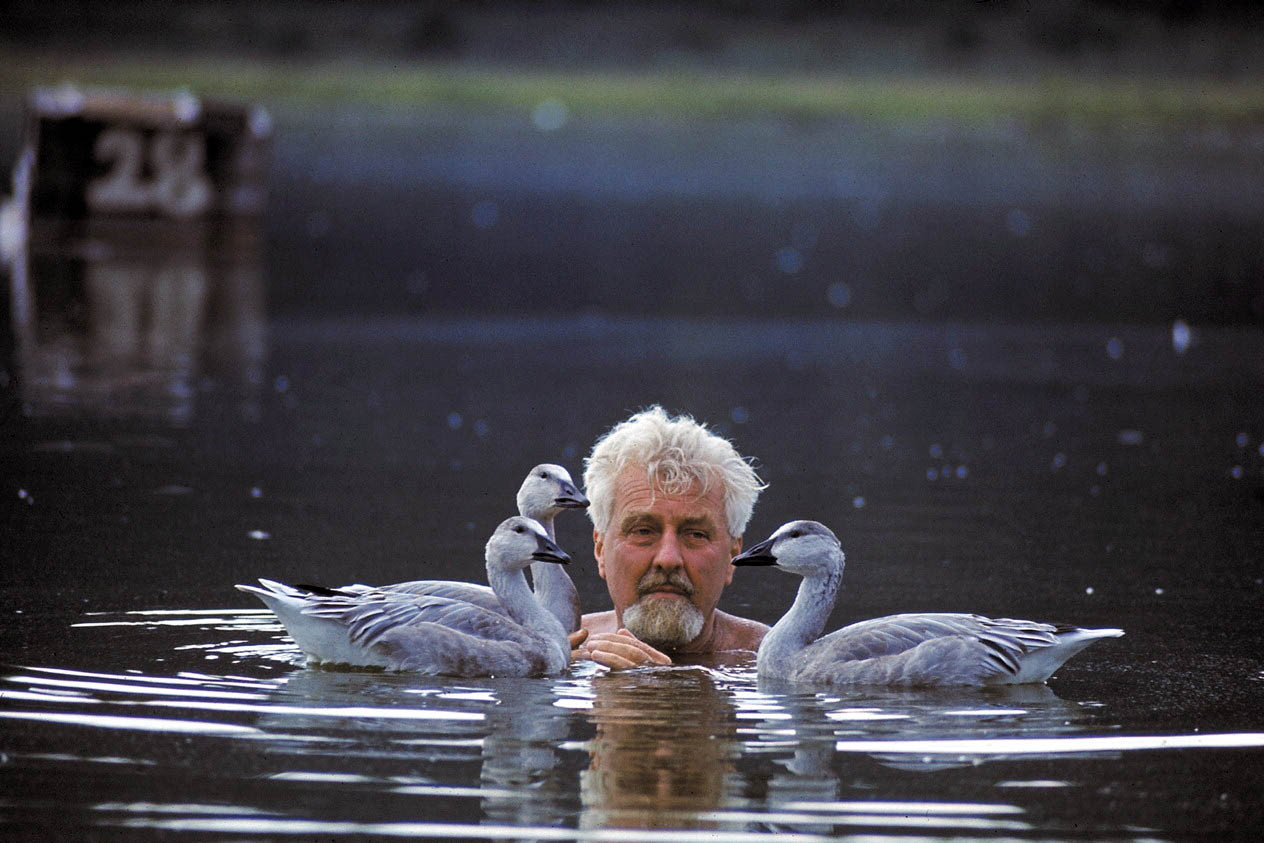

Взгляните на следующий график, демонстрирующий плотность населения Земли:

Поначалу на планете было более чем достаточно места для всех. Люди жили группами и переходили на новое место, исчерпав доступные ресурсы. Иногда люди жили рядом с другими людьми, но места хватало всем. Зачем воевать и рисковать жизнью?

Это ключевой момент с точки зрения дарвинизма.

В войне не было необходимости, следовательно люди не были предрасположены воевать. Что изменило ситуацию? Сельское хозяйство.

Но необходимо упомянуть и другие факторы. Антрополог Фрэнк Марлоу отмечает, что маленькие группы плохо подходят для постоянной вражды: «Если бы войны были регулярными, то охотники и собиратели жили бы крупными группами, ведь так им легче было бы защищаться». Дуглас Фрай и его коллеги добавляют: «Изменения, связанные с развитием социальной сложности — оседлый образ жизни, возникновение социального неравенства, рост населения, появление амбициозных лидеров, накопление продовольствия и прочих ресурсов, — значительно повышают вероятность войны». Сельское хозяйство запустило процесс. «Первые однозначные доказательства войны появляются с развитием сельского хозяйства», — пишет Фрай. Он приводит в подтверждение слова Рэймонда Келли: «С биологической точки зрения, сельское хозяйство было успехом. Как по мановению волшебной палочки, появились животные и растения для одомашнивания. Коровы, овцы, свиньи, куры, рис, пшеница, картофель. Не говоря уже о собаках для охраны и работы. Развились навыки для создания полезных орудий. Гончарное дело начало играть важную вспомогательную роль. К чему всё это привело? Земледельцы стали размножаться намного быстрее охотников и собирателей».

Сегодня для большинства родителей дети — это статья расходов: одежда, образование, видеоигры и т. д. Но в те времена всё было наоборот. «Всего через несколько лет дети земледельцев уже могли работать в поле или дома, помогать ухаживать за растениями, пасти стада, присматривать за младшими детьми и готовить еду. Отчасти успех сельского хозяйства обусловлен тем, что земледельцы производят новую рабочую силу намного быстрее охотников и собирателей». Так начался демографический взрыв, который мы видим на графике.

Экспоненциальный рост населения начался лишь в голоцене. Перед этим, в позднем плейстоцене (19 000 — 13 000 гг. до н. э.), население Австралии, Азии, Европы и Африки составляло всего 500 тысяч, то есть 3 человека на 100 квадратных километров. Для сравнения, в период голоцена средняя плотность населения в Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке составляла 34,12 человека на 100 квадратных километров.

Последствия были мгновенными и смертельными. У людей больше не было достаточно места, чтобы отдалиться от соперников. Мотивация захватывать чужую землю, несмотря на риск, выросла — особенно если соседи были успешными земледельцами. Последние же не могли просто уйти, так как зависели от земли. Начались войны. «На острове Кодьяк [Аляска] у нас есть археологические данные вплоть до 7500 лет назад. На протяжении первых 5000 лет нет никаких признаков войны … первые лагеря на склонах холмов и скалах появляются около 1000 г. до н. э. Через несколько столетий появляются первые защищённые поселения … неравенство возникает с развитием китобойного промысла и в итоге перерастает в масштабные войны с использованием крупных лодок». Война — приобретённое поведение.

Современые сообщества

Хадза — проживающий в Восточной Африке народ охотников и собирателей численностью около 1,2 тысяч человек. Как и в других подобных случаях, цивилизация внесла коррективы в их традиционный образ жизни. Алкоголь имел катастрофические последтсвия. Тем не менее, у нас всё же есть достаточно информации для некоторых общих замечаний.

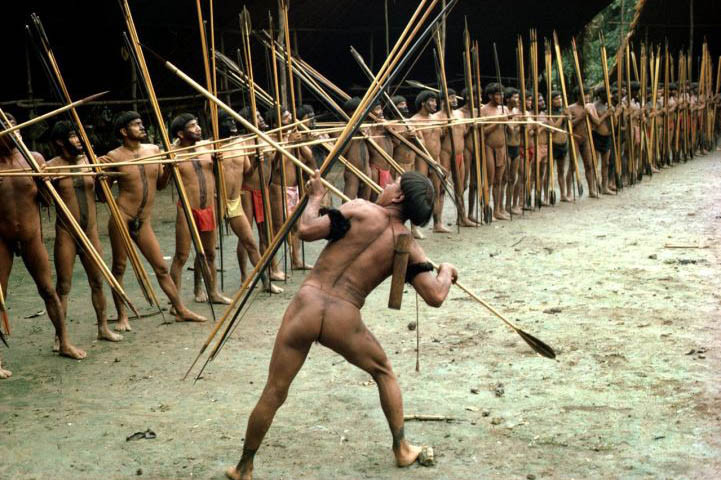

«Хадза можно определить как эгалитарный, толерантный и самодостаточный народ. Как и другие кочевые племена, они предпочитают избегать конфликтов … большинство мужчин и женщин никогда никого не убивали». Кто-то может заявить, что данный народ — скорее исключение, чем правило, и привести в качестве контраргумента исчерпывающие исследования (около 15 тысяч человек из 200 сообществ) племени яномамо, проведённые Наполеоном Шаньоном в Венесуэле и на севере Бразилии.

Исследования яномамо на протяжении последних 23 лет показывают, что 44 процентов мужчин в возрасте старше 25 лет участвовали в убийствах; что около 30 процентов всех смертей взрослых мужчин — насильственные; и что 70 процентов всех взрослых старше 40 лет имеют близкого родственника, который был убит. Демографические данные свидетельствуют о том, что мужчины, которые убивают, имеют больше жён и детей.

В большинстве случаев, мотив — месть. Группы по 10 — 20 человек отправляются на «задание», часто проводя в пути по несколько дней, и убивают своих жертв — обычно 1 или 2 — при помощи стрел. Большинство членов племени убивали только однажды, однако некоторые, прямо как лётчики-асы, имеют на своём счету десятки убитых. Они известны как «унокаи». Это лидеры, которые часто имеют 6 и даже больше жён. Это отражается и на количестве потомков. Одним словом, быть унокаи выгодно.

Само собой, у Шаньона есть много критиков. Для нас имеют значение прежде всего два момента:

1. Шаньон писал не о малочисленных группах охотников и собирателей на обширных равнинах Африки. «Вопреки расхожему мнению, на момент исследований Шаньона, доколумбовы сообщества северной Амазонии не характеризовались малочисленностью и простотой организации, свойственными переложным земледельцам … исследования указывают на существование крупных прибрежных поселений, сопоставимых по размерам с городами, связи между которыми обеспечиваются торговыми путями, брачными и военными союзами».

2. Впоследствии произошло много событий. «Начиная с 1620-х годов, в поисках рабов европейцы достигли рек Негро, Бранко и Ориноко, что включает территории яномамо … в 1730-х процесс достиг пика, и с 1740 по 1750 год около 20 тысяч были захвачены португальцами. Эти войны за рабов преобразовали коренные сообщества северной Амазонии».

Яномамо не имеют отношения к нашей теме. А даже если бы имели, утверждение о том, что наиболее агрессивные члены племени имеют больше всего потомков, сомненительно. Во-первых, возраст также является важным фактором. Чем дольше вы живёте, тем больше детей можете иметь. Во-вторых, агрессия может быть контрпродуктивной. Шансы быть убитым в молодом возрасте возрастают, а с ними и шансы на потомство.

Приматы

Благодаря исследованиям шимпанзе, проведённым Джейн Гудолл, мы знаем, что шимпанзе — это обезьяны-убийцы. Они намеренно убивают других шимпанзе (причём не только самцов, но и самок). Более того, «большинство убийств (67 процентов) совершаются внутри группы». Но не стоит спешить с выводами. Во-первых, мы также имеем родственные связи с карликовыми шимпанзе, или бонобо. А их девиз: «Make love, not war». Самцы бонобо не объединяются в группы, ответственные за убийства среди шимпанзе. Разногласия среди бонобо часто разрешаются посредством сексуальных практик.

Судя по всему, пути бонобо и шимпанзе разошлись около миллиона лет назад, когда после разлива реки Конго шимпанзе остались на северном берегу, а бонобо — на южном. Есть несколько гипотез, объясняющих разницу в подходе к насилию. Самая очевидная из них связана с тем, что среда обитания бонобо намного богаче на легкодоступную пищу.

Одно исследование показало, что рацион бонобо состоит из такой пищи на 37 процентов, тогда как рацион шимпанзе — всего на 7 процентов. Другими словами, конкуренции меньше.

Ещё одна причина не отождествлять поведение шимпанзе с человеческим состоит в том, что после разделения видов люди взяли на вооружение иную репродуктивную стратегию, перебравшись из джунглей на равнины, где больше места и следовательно меньше мотивации для борьбы за пищу и пространство. Дениэл Либерман пишет: «Главными преимуществами более крупного мозга, вероятно, были те, указания на которые отсутствуют в археологических данных». Одно из таких преимуществ — способность к сотрудничеству. «Сотрудничество требует сложных навыков вроде умения общаться, обуздывать эгоистические и агрессивные побуждения, понимать желания и намерения окружающих». Обезьяны неспособны на это. «Обезьяны сотрудничают в некоторых ситуациях — например, во время охоты, — но не в других. Например, самки шимпанзе делятся пищей только со своими детёнышами, а самцы шимпанзе не делятся ни с кем».

СЛОЖНОСТЬ

Вполне возможно, что в простых сообществах удавалось избегать конфликтов. Но когда сообщества стали более сложными, можно предположить, что одни группы захотели то, что принадлежало другим группам (женщин, территории, имущество).

Существует консенсус о том, что для ведения войны общество должно быть достаточно сложным. Но является ли это единственным необходимым условием? Некоторые считают, что да. Марк Киссель и Нам Ким отмечают, что «когнитивные и поведенческие свойства, связанные с "поведенческой современностью" [язык, производство орудий и т. д.], могли позволить нашим предкам вырабатывать культурные представления и взгляды на насилие, и сотрудничать с целью либо избегать, либо применять его». Они подчёркивают важность языковых навыков для успешного ведения войны: «Война возникает при наличии сложного социального поведения, высших психических функций, символического мышления и общения … эти способности постепенно развиваются на протяжении плейстоцена, предоставляя людям возможности для межгруппового насилия».

Это верно. Но вопрос вот в чём: использовали ли люди эти возможности? Возможно, что они обладали способностями для создания таких опер, как Моцарт, однако вряд ли это делали. Судить можно только по результатам. Есть ли какие-либо доказательства войны (например, останки тел со следами насильственной смерти)? Да, есть множество подобных останков, относящихся к периоду плейстоцена. Но это ещё не означает, что имела место война. Если мы с братом убиваем парня, который ущипнул его жену, это не война. Если мы объединяемся и убиваем агрессивного члена группы, это не война. Если мы устраняем старушку, которая потребляет слишком много ресурсов, это не война. Если размышлять таким образом, то доказательств в пользу войны 10 тысяч лет назад становится очень мало. Социолог Роберт Белла пишет:

«Хоть и не существовало никакой мирной древности — в сообществах охотников и собирателей количество убийств часто выше, чем в американских городах — война возникла относительно недавно. Многое зависит от того, что именно понимать под войной. Убийства, месть и набеги не были редкостью среди охотников и собирателей. Однако организованные боевые действия, направленные на захват территорий, возникают лишь с концентрацией ресурсов, когда альтернативные варианты становятся менее выгодными».

Другими словами, ни одной войны вплоть до 10 тысяч лет назад? Есть известный пример Джебель-Сахаба, могильника в долине Нила, в котором захоронено 61 тело, причём почти половина погребённых умерли насильственной смертью. Однако гипотеза о том, что он служит доказательством войны, подвергается сомнению. К тому же, могильник датируется 11,5 тысячами лет назад, что выходит за рамки рассматриваемого нами периода. Войны могли иметь место, но убедительных доказательств в пользу этого нет. Косвенные доказательства вроде наскальной живописи тоже не очень убедительны. Несмотря на то, что некоторые из самых известных примеров изображают сцены убийств, далеко не факт, что это убийства людей. У одной из фигур, например, есть хвост.

ПРИЧИНЫ

Согласуется ли приведённая в начале таксономия войн с гипотезой о том, что сельское хозяйство изменило всё? Само собой, какими бы развитыми ни были сообщества охотников и собирателей, трудно ожидать точного совпадения. Даже в наше время отделить один тип от другого может быть трудно. Были ли Крымская война середины XIX века захватнической или оборонительной? С одной стороны, царь ущемлял римо-католиков; с другой, Британия и её союзники стремились помешать России захватить территорию переживающей упадок Османской империи.

Возможно ли, что войны начинались просто потому, что людям было скучно, и они решали, что лучше пойти убивать других людей, чем сидеть дома и смотреть телевизор? Что если охотники и собиратели воевали ради развлечения? Если это действительно так, то должны быть и современные примеры. Вильгельм Завоеватель не подходит — он начал завоевание Англии не ради развлечения, а ради короны. Наполеон также вторгся в Россию не забавы ради — он хотел оказать давление на своего заклятого врага, Британию.

Английская гражданская война была борьбой за власть между королём и парламентом. Однако была и более глубокая причина: должна ли Англия быть протестантской или католической страной? Протестанты в итоге одержали верх, хотя последний гвоздь в гроб католицизма был вбит лишь в конце столетия, когда был свергнут Яков II.

Нет необходимости прибегать к гипотезе об обезьянах-убийцах. Большинство конфликтов ведутся за то, кто будет править.

В отличие от времён охотников и собирателей, когда можно было просто избегать чужаков, не разделявших ваши взгляды, англичане столкнулись лбами. Истина кроется в деталях. Причины американской гражданской войны отличались от причин английской; однако в этих, как и в других подобных случаях, ключ в том, чтобы понять, почему человеческая природа, которая служила Homo sapiens на протяжении большей части истории его существования, обернулась против него в новом мире — новом мире, который начался с сельского хозяйства, а ныне превратился в совершенно иной мир с иными вызовами.

ПРИРОЖДЁННЫЕ УБИЙЦЫ?

Вернёмся к гипотезе об обезьянах-убийцах. Не поспешили ли мы, отвергнув её? Даже если она не является необходимым следствием эволюции человека, быть может мы что-то упустили? Действительно, есть доказательства, о которых мы не упомянули, однако они указывают в противоположном направлении. Отчёты участников боевых действий свидетельствуют о том, что желание убивать других людей — далеко не объективная данность. Более того, у большинства оно просто отсутствует. «Во время Второй мировой войны бригадный генерал С. Л. Э. Маршалл опросил рядовых солдат с целью узнать, как они ведут себя в бою». Результат ошеломил его: «Из 100 человек на линии огня, в среднем лишь 15 — 20 применяли оружие и вели огонь по врагу». В то же время, «те, которые не стреляли, не бежали и не прятались (во многих случаях, они шли на ещё больший риск, спасая товарищей или доставляя послания)».

Так как же армиям удаётся убивать такое количество людей? Ответ очевиден. Большинство убийств совершаются на расстоянии. Если бы во время Второй мировой войны вы сказали порядочному британцу или американцу взять винтовку, отправиться в город и расстрелять 500 случайно выбранных людей — мужчин, женщин и детей, — он посмотрел бы на вас как на морального урода. Однако если бы вы посадили его в Авро 683 Ланкастер — скажем, в роли штурмана — он без зазрения совести помогал бы сбрасывать на город бомбы. Почему моряки обычно не страдают психическими расстройствами, характерными для пехотинцев? Потому что большинство из них не убивают никого лицом к лицу, а другие обычно не пытаются убить их.

В этом всё дело. Охотники и собиратели не убивали соседей — в этом не было необходимости, к тому же они могли пострадать сами. Более того, в отсутствии желания убивать других было очевидное адаптивное преимущество, ведь те в ответ могли бы захотеть убить вас. Обратите внимание, что здесь речь идёт об индивидуальном отборе. Я не хочу, чтобы кто-то убивал меня или мою семью. Конрад Лоренц же писал о групповом отборе — излюбленной в 1950-х годах теме. Он считал, что мы не убиваем проигравшего ради блага группы. Однако люди не делают ничего ради группы — разве что в случаях, когда могут получить за это что-то взамен. Гипотеза об обезьянах-убийцах основана на теоретических предпосылках, которые противоречат эмпирическим фактам.

ГОББС ПРОТИВ РУССО

Циник может спросить: является ли это лишь вариацией на тему избитой теории о «благородном дикаре», мифа о том, что до возникновения цивилизации всё было прекрасно? Хоть он ни разу его и не использует, термин «благородный дикарь» принято приписывать Жан-Жаку Руссо, по мнению которого люди изначально жили в блаженном естественном состоянии. Его взгляд противоречил взгляду английского философа XVII века Томаса Гоббса, чей подход принято считать более реалистичным. Гоббс писал в период Английской гражданской войны и считал вражду естественным состоянием человека. «Вот почему всё, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» — писал он.

Руссо смотрел на вещи иначе: «Дикий человек, будучи лишён всякого просвещения, не ощущает кроме страстей сего последнего рода. Его желания не превосходят физических надобностей. Все удовольствия, которые он знает в свете, суть пища, женщина и покой; всё зло, которого он страшится, есть боль и глад».

Гоббс и Руссо — как инь и ян. Оба правы, и лишь когда мы объединяем их подходы, начинает вырисовываться достоверная картина.

Никто не отрицает, что война может приводить к положению вещей, которое описывает Гоббс — в том числе Руссо, который писал, что изначальное состояние со временем уступает место прогрессу и развитию сознания, культуры, технологий и сельского хозяйства. А это делает возможной войну. Собственность, цивилизация и новые страсти порождают «непрестанные споры, которые не иначе решились как сражениями и убийствами. Общество рождающееся уступило место ужаснейшему состоянию войны: и человеческий род, уничижённый и сокрушаемый, не имея уже возможности обратиться вспять на своя следы, ни отречься от приобретений несчастных, которые уже он имел, а трудясь только к стыду своему чрез злоупотребление своих способностей, которые ему честь приносят, привёл сам себя, так сказать, на край гибели своей».

Руссо выдвигает основанную на эмпирических фактах гипотезу: сначала отсутствие насилия, а затем — после появления частной собственности (в появлении который играет важную роль сельское хозяйство) — возникают конфликты. Это согласуется с изложенной здесь нулевой гипотезой о том, что война была порождена обстоятельствами. В этом смысле, Руссо — дарвинист до мозга костей. Гоббса тоже нельзя сбрасывать со счетов. Алан Пейдж Фиске и Шакти Рай в «Благородном насилии» (2014) утверждают, что наша социальность не мешает нам проявлять агрессию — более того, насилие является важным фактором обеспечения социальности, способствуя сплочённости ингруппы. Наиболее очевидный пример — это родители, наказывающие своих детей. Наказание имеет целью сделать из детей полезных членов общества. То же самое касается конфликтов между взрослыми. Мужчины часто ведут ожесточённую борьбу за статус. Убийство соперника в данном случае контрпродуктивно. А группа, в которой роль и статус каждого члена чётко определены, эффективнее группы, в которой этого нет. Есть и множество других примеров. Например, болезненные обряды инициации.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА?

Если гипотеза об обезьянах-убийцах ошибочна, то почему она так захватывает умы людей? Философ Энтони Грейлинг пишет: «Война — это продукт политических, экономических и культурных условий, возникших с появлением оседлых сообществ около 10 тысяч лет назад». Грейлинг считает корнем проблем религию. Дарт начинает свою книгу с цитаты из богослова Ричарда Бакстера (1615 — 1691): «Из всех тварей человеческая тварь наихудшая, самый жестокий враг для других и самого себя». Сравните с Захарией 8:10: «Ибо прежде тех дней не было платы человеку, ни платы скоту, и не было защиты от врага ни выходящему, ни входящему, ибо Я натравил каждого человека на ближнего его». Отсюда всего шаг до тезиса Блаженного Августина о первородном грехе: все мы прокляты, поскольку Ева и Адам ослушались Бога и съели яблоко. Даже светские мыслители в нашем христианском обществе склонны мыслить подобным образом.

Как отмечает палеоантрополог Рэймонд Таттл, Дарт и Ардри писали в период, когда данные идеи были популярными — во время Второй мировой и после неё. «В 1960-х и 1970-х годах, когда шла Вьетнамская война, а Карибский кризис поставил всё северное полушарие под угрозу атомного армагеддона, Роберт Ардри и Конрад Лоренц видели обезьяну-убийцу Дарта в каждом человеке». Историк Эрика Милам в своей книге «Потомки Каина» (2019) выдвигает схожую гипотезу. Однако это не значит, что каждый, кто отвергает гипотезу об обезьянах-убийцах — противник религии. Многие христиане — как православные, так и квакеры — отрицают идею первородного греха, предпочитая более раннюю идею Иринея Лионского о том, что Иисус на кресте олицетворяет не искупительную жертву, а совершенную любовь. Раз мы созданы по образу и подобию Божьему, то не можем быть обезьянами-убийцами. Так что теология также не поддерживает данную гипотезу. Таттл добавляет, что мы попросту не созданы для того, чтобы быть убийцами, «учитывая отсутствие острых зубов и других орудий для убийства».

ВОЙНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

16 марта 1968 года, в ходе Вьетнамской войны, в деревне Ми Лай от 347 до 504 человек были убиты солдатами американской армии из роты С («Чарли») 1-го батальона 20-го пехотного полка. Убитые, преимущественно женщины и дети, были безоружны. Некоторые женщины перед смертью подверглись групповому изнасилованию, а их тела, как и тела некоторых детей, были изувечены. Командир, Уильям Келли, утверждал, что выполнял приказ. Какое всё это имеет отношение к делу? Почему данный эпизод по-прежнему является частью памяти о войне и вызывает гнев, отвращение и стыд? В конце концов, шла война, а на войне люди убивают друг друга.

Есть научное объяснение тому, почему резня в Ми Лае занимает особое место в анналах бесчеловечности. Во-первых, люди — не обезьяны-убийцы. Подобное поведение противоречит человеческой природе. Как мы видели, среднему человеку — а нет причин считать, что американские солдаты в Ми Лае были особенными — очень трудно убить другого человека. Это именно то, чего можно ожидать при естественном отборе. В конфликте кто-то может пострадать, и этим кем-то можете оказаться вы.

Мы — не машины для убийств. Наши зубы бесполезны в качестве оружия — как и остальные части нашего тела. Горилла без труда побила бы Мухаммеда Али.

Во-вторых, несмотря на свою миролюбивость, люди совершают насилие. Однако это насилие «во благо». Каждый человек является частью группы. Предположим, возникает дефицит продовольствия. В группе есть два взрослых мужчины, оба посредственные охотники. Один из них эгоистичен и постоянно пытается присвоить себе скудные ресурсы. Второй — великодушный и постоянно помогает другим. Кого из них вы скорее убьёте? Выбор очевиден. Насилие почти неизбежно, однако оно строго регулируется. И мораль играет здесь решающую роль.

В-третьих, наше первое побуждение — заботиться о благополучии ингруппы. В единстве сила. Даже если я сам не выиграю, выгоду может извлечь мой брат или моя сестра. Что касается аутгруппы, то если они не трогают нас, мы не будем трогать их. В интересах ингруппы избегать необязательного насилия, так как оно может обернуться против вас. Дарвин писал: «По мере того, как мыслительные способности и предусмотрительность членов племени совершенствовались, каждый из них мог легко убедиться из опыта, что, помогая другим, он обыкновенно получал помощь в свою очередь». Враги — также люди, поэтому есть все основания не отвергать нравственные принципы, которые регулируют насилие внутри ингруппы. В конце концов, вы тоже можете оказаться проигравшим, и тогда будете благодарны за существование морали.

В каждой культуре есть принципы, диктующие правила ведения войны. Резня в Ми Лае вызывает возмущение именно потому, что эти принципы были попраны. Нельзя убивать безоружных людей; нельзя насиловать женщин (даже врагов); и нельзя причинять вред детям.

Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года было аморальным. Действия пилотов, защищавших страну летом 1940 в ходе Битвы за Британию, были образцами морали.

В западной культуре есть теория справедливой войны, в которой выделяются jus ad bellum (условия для начала войны) и jus in bello (правила ведения войны).

ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ: ОТ ЦИЦЕРОНА ДО ФОМЫ АКВИНСКОГО

Римский государственный деятель Цицерон (106 — 43 гг. до н. э.) первым сформулировал проблему. Его рассуждения о человеческой природе были на удивление созвучны с дарвиновскими:

«Эта же природа силой разума сближает человека с человеком, имея в виду их общую речь и совместную жизнь, и прежде всего внушает ему, так сказать, особенную любовь к потомству, заставляет его желать, чтобы существовали объединения и скопления людей, в них участвовать и, с этими целями, стараться».

По мнению Цицерона, существуют объективные и нерушимые критерии морального поведения. Цицерон приписывает их изобретение богам. Как и законы математики, они существуют независимо от человека. «Истинный закон — это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает … и не будет одного закона в Риме, другого в Афинах, одного ныне, другого в будущем; нет, на все народы в любое время будет распространяться один извечный и неизменный закон, причём будет один общий как бы наставник и повелитель всех людей — бог, создатель, судья, автор закона».

Далее — к рассуждению о моральных основаниях для войны. Прежде всего, допускается только оборонительная война: «Несправедливы те войны, которые были начаты без оснований. Ибо, если нет основания в виде отмщения или в силу необходимости отразить нападение врагов, то вести войну справедливую невозможно». Само собой, необходимо прояснить, что значит «без оснований». И здесь мы подходим к вопросу о трудности определения типа войны. Вторжение в Англию в 1066 году было захватнической войной, однако действительно ли Вильгельм предпринял его «без оснований», учитывая, что, по его мнению, корона по праву принадлежала ему? И означает ли наличие оснований, что война по определению становится оборонительной? В 1982 году Аргентина заняла Фолклендские острова, лежащие в 300 милях от побережья Южной Америки. Острова принадлежали Британии, однако Аргентина считала их своими. Аргентина предоставила Британии основания, которых не было у Вильгельма. Острова были необитаемыми до того, как европейцы заселили их в XVIII веке. Их оккупация нужна была военному режиму Аргентины, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем. В то же время, как признала тогдашняя премьер-министр Маргарет Тэтчер, реакция Британии имела мало общего с защитой людей или имущества. На первом месте стоял идеологический аспект. «Мы защищали нашу честь как нации», — заявила она. Именно поэтому споры ведутся вот уже 2 тысячи лет.

Далее Цицерон переходит от вопроса jus ad bellum к вопросу jus in bello: «И если о тех, кого ты наголову разбил силой, надо заботиться, то тех, кто, сложив оружие, прибегнет к покровительству наших императоров, надо — хотя таран уже пробил стену их города — принять под свою руку».

Другими словами, справедливо ненавидеть агрессоров. Однако мы не обязаны ненавидеть всех тех, против кого сражаемся, хоть мы и считаем необходимым сражаться с ними. К огромному неудовольствию командования обеих сторон, в первое Рождество Великой войны, 25 декабря 1914 года, немецкие и британские солдаты покинули окопы и братались друг с другом; они играли в футбол и обменивались подарками. Они не испытывали ненависти друг к другу. В ходе Североафриканской кампании в годы Второй мировой командир немецких войск Эрвин Роммель заявил: «Война без ненависти».

Обратите внимание: в основе теории справедливой войны лежит идея о том, что мы воюем против таких же людей, как мы сами. Мы нуждаемся в подобной теории именно потому, что и мы, и наши противники — люди.

Следующие 2 тысячи лет были вариациями и дополнениями к рассуждениям Цицерона о войне. Однако они имели место в контексте христианства. И с этим связаны определённые проблемы. Христос однозначен: убийство другого человека недопустимо ни при каких обстоятельствах. «Вы слышали, что сказано: "око за око и зуб за зуб". А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую» (От Матфея 5:38 — 5:39). Христианин — это пацифист. Именно так рассуждал отец церкви Ориген (ок. 185 — ок. 254). Вы можете возразить, что это нереалистично. Но не забывайте: в те времена христиане были меньшинством и рассуждали апокалиптически. День Страшного суда близок, считали они, и Бог воздаст каждому по заслугам.

После того, как христианство приобрело влияние и могущественных покровителей, такой подход стал невозможен. Необходимо было найти способ примирить христианский подход к войне с тем, который реалистичен для государства, обладающего армией. Решающую роль в этом сыграл Блаженный Августин. Он утверждал, что Библии не даёт однозначного ответа на вопрос о войне и убийстве. Царь Давид был воином и, тем не менее, был любим Богом. В Новом Завете Иисус не прогоняет центуриона, который просит его исцелить своего слугу.

Августин начинает с толкования истории об Адаме и Еве. Из-за их непослушания на всех нас лежит первородный грех. Это не значит, что мы рождаемся грешниками, но что мы склонны грешить. До наступления Страшного суда мы будем грешить и убивать друг друга. С этим ничего нельзя поделать. Поэтому мы должны принять реальность. Любовь эффективна на индивидуальном уровне, однако на коллективном уровне мы нуждаемся в законах. В трактате «Против Фавста» Августин пишет:

«В чём зло войны? Смерть ли это того, кто всё равно скоро умрёт, ради того, чтобы другие могли мирно жить? Это трусость, а не религиозное чувство. Настоящее зло войны — это страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести, безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение, вожделение власти и тому подобное».

Значительный вклад Августина состоит в том, что он продолжил и развил идеи Цицерона. Вот что он пишет касательно Jus ad bellum:

«Стремиться необходимо к миру; войны следует вести лишь по необходимости и только для того, чтобы Бог мог заботиться о людях в мире. Ведь не мир поддерживается с целью разжигания войны, а война ведётся с целью достичь мира».

И в отношении Jus in bello:

«Пусть же необходимость, а не воля твоя, повергает врага твоего. Как насилие применяется против того, кто восстаёт и не покоряется, так милосердие должно проявляться к побеждённым и пленным». «Этот небесный град, пока он находится в земном странствовании, призывает граждан из всех народов и набирает странствующее общество во всех языках, не придавая значения тому, что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или поддерживается; ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а напротив, сохраняя и соблюдая всё, что хотя у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели земного мира».

Фома Аквинский обеспечил печать одобрения августиновскому подходу к этике войны. Прежде всего, всё должно быть помещено в контекст вечного закона Божьего: «Коль скоро мир … управляется божественным провидением, то, следовательно, всем вселенским сообществом правит божественный Разум. Поэтому сама идея управления миром в Боге, Правителе вселенной, имеет природу закона». Есть три условия для справедливой войны: «Во-первых, полномочность правителя, по приказу которого ведётся война. Ведь объявление войны — это не частное дело того или иного индивида, который должен искать защиты своих прав в суде того, кто выше». Это исключает частную войну вроде той, которую вёл бен Ладен. «Во-вторых, необходимо наличие справедливой причины, а именно чтобы атакованные были атакованы потому, что заслужили это некоторым своим проступком». Августин говорит, что «война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, когда должно покарать народ или государство за отказ возместить причинённое зло или вернуть то, что несправедливо захвачено». Это, по всей видимости, допускает некоторые захватнические войны. Вильгельм Завоеватель мог рассуждать подобным образом, так как считал, что трон по праву принадлежит ему. В-третьих, должно быть справедливое намерение — стремление к добру или предотвращению зла. Августин говорит: «Истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра». Маргарет Тэтчер, возможно, считала, что это оправдывает Фолклендскую войну. Рассуждение начинается с jus ad bellum, но к третьей причине мы переходим в область jus in bello.

ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ: ОТ ГУГО ГРОЦИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Гуго Гроций, голландский гуманист начала XVII века, в трактате «О праве войны и мира» изложил наиболее детальный анализ данной темы. Он начинает, ссылаясь на Цицерона: «Существуют некоторого рода обязанности, которые следует соблюдать даже в отношении тех, кто причинит обиду. Ибо ведь есть мера мщению и наказанию … Если даже справедливость не требует освобождения от наказания, тем не менее это соответствует человеколюбию, скромности и величию души». «Нужно, насколько возможно, остерегаться даже непреднамеренного убийства неповинных … Ребёнка спасает возраст, женщину — её пол». Пощады также заслуживают священнослужители и «лица, избравшие сходный образ жизни, как монахи и схимники, то есть кающиеся, которых поэтому наравне со священнослужителями каноны находят необходимым щадить в соответствии с естественной справедливостью (С. de treug. et pace). Сюда же правомерно относятся те, кто посвятил себя благородным занятиям словесностью и другим наукам, полезным роду человеческому».

Возвращаясь к собственно войне: «Совесть, то есть уважение к справедливости, воспрещает нам лишать жизни пленных … Та же справедливость повелевает щадить тех, кто сдаётся победителю безусловно или же умоляет о пощаде. По мнению Тацита, "избивать сдавшихся — жестоко"». По мнению Гроция, стоящий за этими принципами закон был установлен Богом, поэтому он вечен и незыблем. В подобных случаях часто приводят дилемму Евтифрона: выбирает ли Бог добро, потому что оно благое (в таком случае, он не всесилен), либо же добро — благое, потому что выбрано Богом (в таком случае, мораль — лишь его прихоть)? Цицерон отвечает на это, что Бог требует от нас делать то, что «естественно». «Величайший пример справедливости по отношению к врагу нам подали наши предки, когда перебежчик от Пирра обещал сенату, что он даст царю яд и умертвит его. Сенат и консул Гай Фабриций выдали перебежчика Пирру. Таким образом, они не одобрили преступного умерщвления даже врага, и притом могущественного, пошедшего войной на Рим по собственному почину». Использовать предателя для отравления своего врага — недостойное человека поведение. С этим согласен и Кант: «Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем состоянии мира, как, например, засылка убийц из-за угла (percussores), отравителей (venefici), нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене (perduellio) в государстве неприятеля и т. д.».

Влиятельная теория Фомы Аквинского о естественном законе — вполне в духе Цицерона, хотя, как и всегда с Фомой Аквинским, в его мысли также присутствует аристотелевский элемент: «Из всего сотворённого разумная тварь подчинена божественному провидению наиболее превосходным образом, поскольку она в определённом смысле сопричастна провидению через помышление как о себе, так и о других. Таким образом, она сопричастна Вечному Разуму благодаря чему обладает естественной склонностью к надлежащему акту и цели, и такая причастность разумной твари вечному закону называется естественным законом». Именно так считает Гроций. Установленный Богом закон обусловлен тем, что естественно для человека. Убивать женщин и детей — противоестественно. В пылу битвы естественно захватывать имущество врага, чтобы он не использовал его против вас. Но после того, как битва окончена, оно вам больше не нужно.

И Кальвин, и Лютер были ярыми августинцами. И, как это часто бывает с последователями, они были августинцами даже в большей степени, чем сам Августин. Мало кто смаковал идею первородного греха так, как Кальвин. Прогнозируемо, и Лютер, и Кальвин считали войну законной, подкрепляя свою позицию, ссылаясь на Августина. Иисус говорил о духовной жизни, а не о том, как следует вести себя в жизни реальной, утверждал Лютер, опасавшийся нападения со стороны католиков: «Если — не дай Бог — разразится война, я не стану упрекать тех, кто будет защищаться от кровожадных папистов …, но признаю их действия самозащитой». Кальвин, будучи юристом по образованию, любил правила. «Начальствующие суть защитники и хранители общественного спокойствия, благочиния, благопристойности и скромности, призванные обеспечивать общую безопасность и мир … Но правители могут исполнить это лишь тогда, когда способны защитить добрых от несправедливости злых и помочь притесняемым. Поэтому они наделены властью подавлять и сурово карать творящих зло, чьими злодеяниями нарушается общественный мир».

Более радикальные деятели Реформации — меннониты и им подобные — считали слова Иисуса в Евангелиях обязательными к исполнению. Данная традиция сохранилась до сегодняшнего дня. Квакеры довольно спокойно относятся к разным толкованиям большинства библейских текстов. Но в том, что касается Нагорной проповеди, они настаивают на буквальном прочтении.

Теперь, когда когда мы рассмотрели теорию справедливой войны, мы должны ответить на два вопроса:

- Согласуется ли реальная война с критриями теории о справедливой войне?

- Руководствуются ли участники войны (сознательно или нет) критериям этой теории?

Фиске и Раи выдвигают тезис о том, что насилие почти всегда рассматривается в моральном контексте. Люди совершают насилие потому, что считают это правильным. «Насилие часто преподносится как противоположность социальности: люди думают, что насилие — это проявление нашей животной натуры, которая прорывается сквозь приобретённые культурные нормы». Это очень ограниченное представление. Само собой, есть психопаты и аморальные люди, которые сознательно совершают зло. Однако на уровне общества всё иначе: «Когда люди причиняют вред кому-то или убивают кого-то, они, как правило, чувствуют, что поступают правильно. Им кажется, что насилие похвально и необходимо». Появление теории справедливой войны было неизбежным.

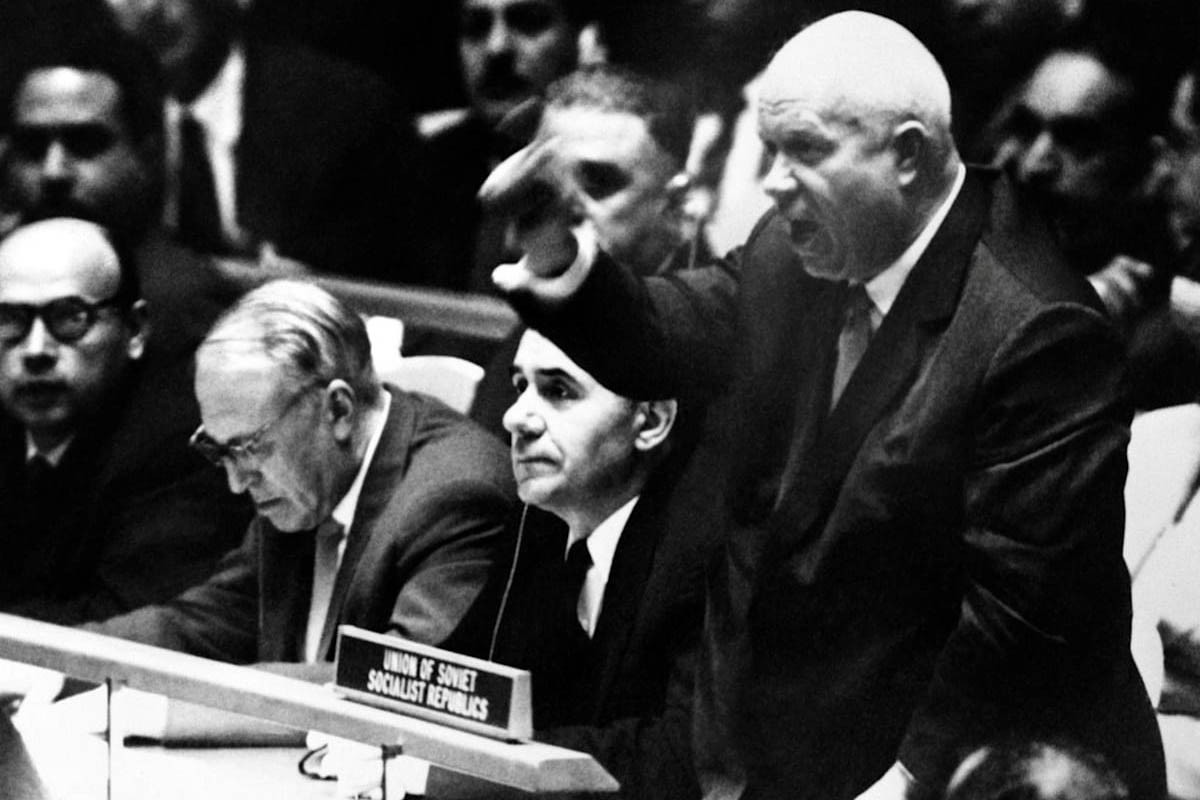

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Любопытно сравнить две мировые войны. В ходе первой интереса к теории справедливой войны почти не было, тогда как в ходе второй он был. В том, что касается непосредственных причин, участники оказались вовлечены в первую войну почти спонтанно. После убийства эрцгерцога Франца Фердинанда сербским террористом Гаврилой Принципом, Австро-Венгрия объявила Сербии ультиматум. Россия, союзник Сербии, в ответ начала мобилизацию. Австро-Венгрия обратилась за поддержкой к Германии, и получила её. Тем временем, Франция заключила пакт с Россией. Когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Германия выступила против России и Франции. Британия поддержала нейтралитет Бельгии, и когда Германия вторглась в Бельгию в рамках плана Шлиффена, чтобы нанести удар Франции с севера, Британия объявила войну Германии.

Более глубоких причин было несколько. Французы по-прежнему ощущали горечь поражения во франко-прусской войне 40 годами ранее. Внешняя политика Британии со времён Елизаветы была направлена на то, чтобы не допустить появления единой мощной силы на континенте (аналогичную цель преследовал Наполеон). Германия беспокоилась за свою безопасность. До 1871 года Германии, какой мы её знаем сегодня, не существовало. Вместо неё было несколько независимых государств, которые затем объединил Бисмарк. Несмотря на победу над Францией, немцы знали, что они по-прежнему бедные родственники в Европе (особенно в том, что касается заморских владений для строительства своей империи). Необходимо было что-то предпринять. Пруссия была лидером новообразованного союза, монархом которого стал бывший правитель Пруссии. Пруссия была милитаризованной страной, и тренд продолжился в новой Германии, которая с ходу начала вооружаться — в том числе, ввязавшись в гонку морских вооружений с Британией. Вдобавок, кайзер Вильгельм II был очень импульсивным человеком с экспансионистскими амбициями.

В «Рилле из Инглсайда» канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, прославившейся своим романом «Аня из Зелёных Мезонинов», один из персонажей говорит: «Неужели ты думаешь, что война, к которой Германия готовилась двадцать лет, закончится через несколько недель?». Все понимали, что война не за горами. Это ещё раз показывает, насколько трудно делать однозначные суждения о справедливости войны. Можно сказать, что Германия имела агрессивные намерения; но, в определённом смысле, она оказалась втянута в войну спонтанно, как и все остальные страны-участницы. Можно сказать, что Британия и Франция защищались, но они также преследовали собственные интересы, а не просто вступались за других.

Если уж нам трудно выносить суждения, то непосредственным участникам войны и подавно. Откровенно говоря, в Британии никогда не проявляли интереса к теории справедливой войны (в конце концов, Цицерон, Августин, Фома Аквинский и Гроций были иностранцами). Вместо этого в XIX веке были теории, имевшие целью оправдать завоевание земель для империи. По мнению британцев, завоёванные народы понимали, что более развитые белые люди оказывают им услугу. Подобное мышление полезно, когда вы откусываете всё большие куски Африки, но совершенно бесполезно, когда вы сидите в окопах.

В Англии есть государственная церковь, епископы которой входят в Палату лордов. Страна ждала, что епископы предоставят обоснование войны, и те охотно это сделали. Немцы должны были быть повержены любой ценой. Насилие во благо. Британия вела священную войну. Подобная война отличается от конфликта, подчиняющегося правилам справедливой войны. В последнем случае есть строгие моральные принципы. В первом — все средства хороши, если они применяются в интересах божества или отстаиваемых религиозных убеждений.

Епископ Лондона Артур Уиннингтон-Ингрэм заявил: «Я считаю, что Церковь может помочь нации прежде всего прояснив, что мы ведём священную войну, и не нужно бояться об этом говорить. Христос принял смерть в Великую пятницу во имя Свободы, Чести и Благородства. Наши парни умирают за то же самое … Чтобы спасти свободу, чтобы спасти честь женщин и невинность детей, всё самое благородное в Европе, каждый, кто ценит свободу и честь; каждый, кто ставит принципы превыше удобства, а жизнь превыше выживания, принимает участие в крестовом походе с целью уничтожить немцев».

Не отставали и немцы. «Немецкое христианство являет собой верные отношения между Христом и его учениками, а наш характер — совершенное олицетворение христианства. Мы сражаемся не только за нашу землю и наш народ, но также за человечество на его высшей стадии развития; за христианство против вырождения и варварства». Когда в войну вступила Америка, подключились и американцы. Священник-конгрегационалист Ньюэлл Дуайт Хиллис призвал стерилизовать 10 миллионов немецких мужчин и изолировать женщин, «чтобы когда нынешнее поколение немцев вымрет, цивилизованные города, государства и народы были избавлены от этой раковой опухоли».

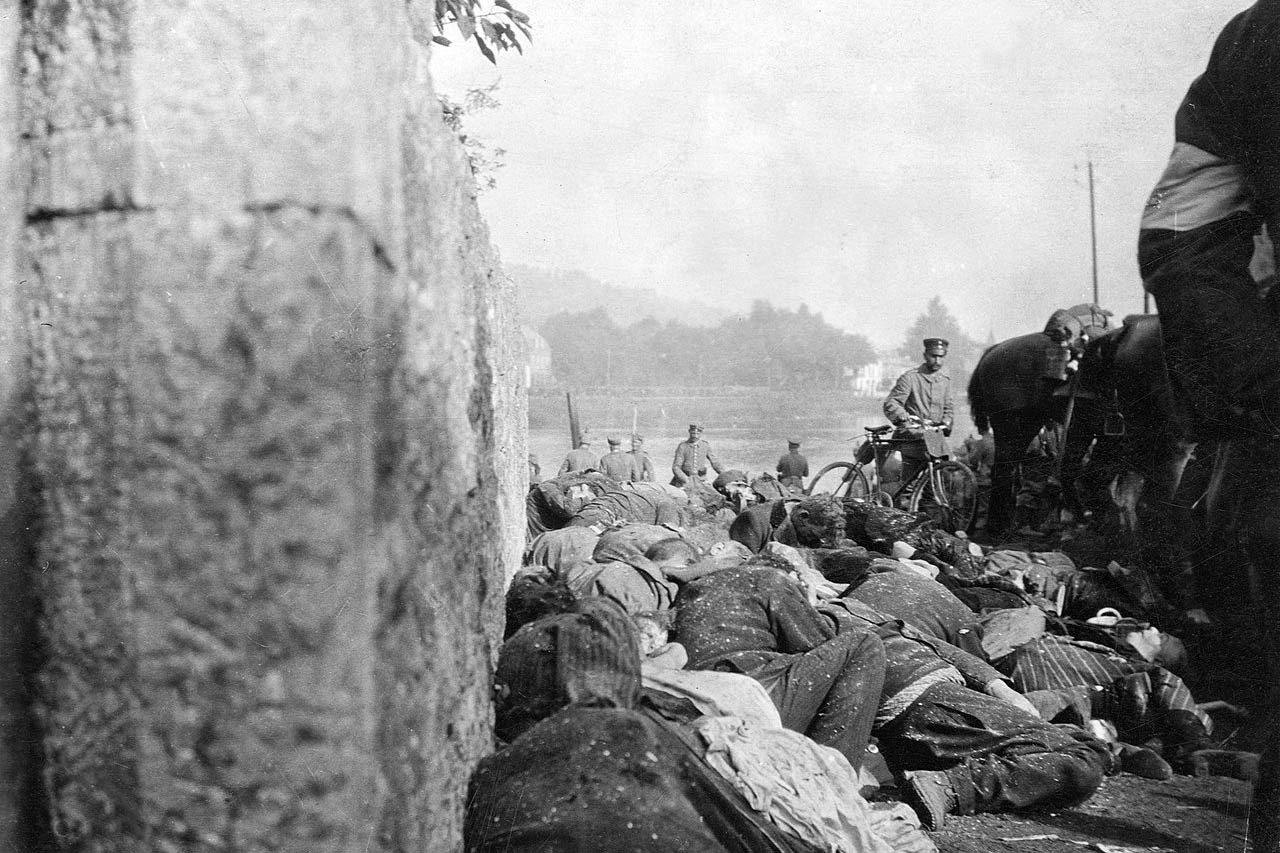

Обратите внимание, что в случае со священной войной — в отличие от справедливой войны, — каждый человек по другую сторону баррикад заслуживает ненависти. Такой подход способствует военным преступлениям. Самое известное из них — убийства гражданских в Бельгии в конце августа 1914 года. «В промышленном городе Тамин на реке Мёз 22 августа были убиты 383 жителя; в Динане 23 августа произошло самое ужасное массовое убийство вторжения — были убиты 674 человека, или каждый десятый житель; а в университетском городе Лёвен была сожжена бесценная библиотека университета и убиты 248 гражданских … сотни людей были казнены в бельгийских Арденнах; в одном случае были убиты 122 предположительных франтирёров; последние из них перед расстрелом вынуждены были стоять на горе трупов … оккупанты постоянно подчёркивали своё превосходство. На одной импровизированной триумфальной арке в городке Верхтер, к северу от Лёвена, установленной неподалёку от братской могилы, было выведено: "Победоносным воинам"».

Было множество подобных зверств, и не только с одной стороны. Слезоточивый газ, хлор. Никого не беспокоило нарушение принципов справедливой войны. «Это трусливый способ ведения войны, который не импонирует ни мне, ни другим британским солдатам. Тем не менее, поскольку победу можно одержать лишь имитируя врага в его выборе оружия, мы не должны от этого отказываться».

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Вторую мировую войну можно рассматривать как продолжение первой. По итогам первой Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции и были потеряны некоторые другие территории на востоке, но немецкое государство уцелело. После величия довоенного государства многие немцы, вполне прогнозируемо, презирали Веймарскую республику; однако у неё были и положительные аспекты — например, расцвет искусств. К сожалению, Великая депрессия положила конец любым надеждам на успех. Германия пострадала во многом из-за огромных долгов перед США. В 1920-х годах была создана Национал-социалистическая партия с целью вернуть Германии её былое величие. Однако её время пришло только после краха, спровоцированного Великой депрессией. В плане внешней политики нацисты значительной мерой унаследовали довоенное мышление: идеи об угрозе Германии со стороны соседей и необходимости расширения на восток. Во внутренней политике приоритетом было вооружение, чтобы через несколько лет начать войну и достичь того, что не было сделано в ходе предыдущей войны.

На первых порах Гитлер был очень успешен. Ограничения на размер армии, навязанные по условиям Версальским договором, были проигнорированы; Рейнская демилитаризованная зона была оккупирована; развивались армия, авиация и флот, не говоря уже о гражданских проектах вроде автобанов, которые строились с прицелом на военное применение.

В ходе Аншлюса Австрия была присоединена к Третьему Рейху. Веймарская республика стала лишь неприятным воспоминанием. Затем была оккупирована Судетская область. Не желая ввязываться в новую войну, лидеры Британии и Франции встретились с Гитлером в Германии. 30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение, которым за Германией закреплялись все захваченные территории. «Я привёз мир для нашего поколения» — сказал премьер-министр Невилл Чемберлен по возвращении в Англию. К сожалению, мир продержался недолго. В марте 1939 года Гитлер захватил остальную Чехословакию. Чемберлен, осознав, что его обманули, начал вооружение. Война с Германией стала лишь вопросом времени. В августе 1939 года Германия и СССР подписали пакт о ненападении, и 1 сентября Германия вторглась в Польшу. 3 сентября Британия и Франция в ответ объявили войну Германии.

Было ли в годы второго мирового конфликта больше размышлений о моральности войны? Именно этой теме посвятил свою книгу «Нравственный человек и безнравственное общество» (1932) Рейнгольд Нибур. Он проводит различие между индивидуальной и коллективной нравственностью. На индивидуальном уровне христианин руководствуется Нагорной проповедью. На уровне общества же отдельный человек может нарушать данные принципы. Реальность вносит свои коррективы. Обществу намного труднее поступать нравственно, утверждает Нибур.

Это отличается от классического августиновскового взгляда. Тем не менее, применительно ко Второй мировой войне, взгляд Нибура был традиционным. Он был полностью согласен, что нападение на Польшу было нарушением моральных принципов войны. То же самое было верно и относительно нападения на СССР 24 июня 1941 года. Этому нападению не предшествовало объявление войны. Более того, был пакт о ненападении. Правда в «Майн кампф» (1925) чёрным по белому написано: «Если наш немецкий народ ныне столь невозможным образом сжат на крошечной территории и вынужден поэтому идти навстречу столь тяжёлому будущему, то из этого вовсе не вытекает, что мы должны примириться с судьбой. Восстать против этого — наше законнейшее право». «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены». «Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства». «Страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести, безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение, вожделение власти» налицо. Цицерон был прав: «Несправедливы те войны, которые были начаты без оснований». Можно спорить о том, относится это к Вильгельму Завоевателю или нет, но в случае с Гитлером сомнений нет. Стоит также отметить, что Гитлер перенёс вторжение из области справедливой войны в область священной войны. А, следовательно, не было необходимости обращаться с врагом как с человеком. Парадоксальным образом, Гитлер подтверждает гипотезу о благородном насилии.

Ответ союзников был хрестоматийным примером справедливой оборонительной войны. «Лишь война, которая ведётся ради возмездия или защиты, может быть справедливой». Или, как говорит Августин, «война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, когда должно покарать народ или государство за отказ возместить причинённое зло или вернуть то, что несправедливо захвачено».

В то же время, пацифисты были против. Одной из тех, кто был не согласен с принципами справедливой войны, была Элизабет Энском, ученица Витгенштейна. Она изложила собственные условия: «Справедливый повод (нарушение прав); объявление войны законной властью; праведные намерения; благородное поведение; война является единственным средством исправить несправедливость; высокая вероятность победы; потенциальное благо перевешивает потенциальное зло». Энском и её соавтор Норман Дэниел соглашались, что определённые условия были выполнены. Вторжение в Польшу было нарушением прав. Война была объявлена незаконной властью. Была высокая вероятность победы. И война была необходима, чтобы исправить несправедливость. Их возражения касались в первую очередь намерений. Они сомневались, что Францию и Британию заботила судьба Польши. Те просто хотели ослабить Германию. Они также сомневались, что в этой войне стороны будут вести себя благородно. В современных войнах гибнут гражданские. И, самое главное, они отрицали, что потенциальное благо перевешивает потенциальное зло: «Что ждёт нас после войны, если не углубление бедности, умножение проблем …, а затем ещё одна подобная война».

Справедливости ради, стоит сказать, что союзники объявили войну не для продвижения собственных интересов, а скорее для того, чтобы избежать худшего сценария. В 1938 году Чемберлен сделал всё возможное для предотвращения войны. Затем, «в сентябре 1939, столкнувшись с немецким вторжением в Польшу и волной недовольства внутри страны, он вынужден был выступить в защиту Франции, несмотря на то, что страна была не подготовлена к войне». Выбора не оставалось.

В 11 часов 3 сентября 1939 года срок британского ультиматума Германии истёк, и во второй раз за 21 год две страны оказались в состоянии войны. Мрачная решимость, с которой британцы вступили во Вторую мировую — по сравнению с энтузиазмом народа в 1914 — была отражением не только неуверенности в своём будущем, но и осознания провала предыдущей британской политики.

В чём Энском и Дэниел были правы, так это в отношении гражданских. В католицизме есть принцип двойного эффекта, который гласит, что события, являющиеся случайными побочными эффектами, нельзя приравнивать к намеренным поступкам. Разбомбить оружейный завод, рядом с которым могут быть гражданские, — это одно. Бомбить города с целью убить как можно больше жителей, как делает Россия в Украине, — это совсем другое. Некоторые вещи недопустимы, и если они будут совершаться, то принимать участие в войне аморально. По ходу войны ситуация только ухудшилась. Ковровые бомбардировки стали официальной практикой в 1943 году. Нибур не знал, как на это реагировать: «Как только бомбардировки становятся общепринятым инструментом ведения войны, становится невозможно отказаться от них, не рискуя при этом проиграть врагу, который от них не отказывается».

Позиция Нибура — это своего рода эскапизм. Его идея о том, что отдельные люди нравственны, а общество — нет, снимает ответственность с отдельных людей, когда совершается зло. Но когда люди совершают зло, оказывается, что отдельный человек не такой уж нравственный. Некоторые католические мыслители, придерживавшиеся более традиционного взгляда, смогли избежать этой ловушки. Американский иезуит Джон Катберт Форд утверждал, что ковровые бомбардировки глубоко аморальны. Взять, к примеру, Гамбург: «Общий вес бомб, сброшенных на Гамбург за неделю, равнялся весу бомб, сброшенных на Лондон за весь блитц 1940–1941 годов». По мнению Форда, проблема ковровых бомбардировок сводится к двум вопросам:

1. Пользуются ли большинство гражданских в современной воюющей стране естественным правом не подвергаться насилию?

2. Неизбежно ли ковровые бомбардировки подразумевают нарушение прав невинных гражданских?

Форд сам же отвечает: «В католицизме отнять жизнь у другого человека всегда аморально, то есть запрещено естественным законом. Ни государство, ни отдельные люди не имеют права лишать жизни невинных … Если вы верите в то, что [дети и старики, женщины, врачи, священники, учителя и многие другие] заслуживают называться комбатантами и быть объектами насилия … если, когда правительства объявляют войны, эти люди заслуживают смерти … то мы должны забыть о христианском милосердии и естественном законе и вернуться к варварству, признав торжество тотальной войны».

Сегодня мало кто станет утверждать, что правильно было бомбить Дрезден под конец войны, уничтожая одну из жемчужин Европы и убивая стольких людей. Теория справедливой войны не предотвратила бомбардировки, но однозначно осуждала их.

Епископ Джордж Белл был одним из немногих, кто во время войны публично критиковал бомбардировки Германии. Считается, что позиция Белла настолько разозлила Черчилля, что 2 года спустя тот заблокировал кандидатуру Белла на пост архиепископа Кентерберийского.

Ирония в том, что после войны было признано: ковровые бомбардировки не достигли цели; они не сломали дух немцев, а промышленное производство продолжало расти.

После окончания войны, наравне с облегчением, было огромное чувство вины. И не только со стороны немцев. Стало известно об ужасных потерях среди экипажей бомбардировщиков. В Британии из 125 тысяч лётчиков 50 тысяч были убиты, 8,5 тысяч ранены и 10 тысяч попали в плен — те из них, которые не были растерзаны гражданскими, парашютировавшись на немецкой территории. Эти молодые люди не были невинными жертвами, однако их несомненно использовали власть имущие, безразличные к потерянным жизням. Примечательно, что после войны глава бомбардировочного командования Сэр Артур Харрис — по прозвищу Бомбардировщик Харрис или Мясник Харрис — отказался от пэрства, когда было решено не создавать специальную награду для лётчиков стратегической авиации. Мемориал бомбардировочному командованию был открыт лишь в 2012 году. Неоднозначное отношение к бомбардировкам сохраняется по сей день.

БУРЯ В ПУСТЫНЕ

После Второй мировой войны люди стали больше осознавать важность моральных вопросов в войне — особенно в Америке, чему способствовал длительный и бессмысленный конфликт во Вьетнаме (и, прежде всего, резня в Ми Лае). Ничто не может служить оправданием Келли, но его должны были научить, что правильно, а что — нет. Когда солдаты «открывают огонь по некомбатантам, гражданским, раненым или безоружным солдатам; когда они стреляют в тех, кто сдаётся, или участвуют в резне жителей захваченного города», — это убийство. Благодаря подобным инцидентам, когда возникли следующие конфликты, люди были более подготовлены в том, что касается принципов.

В августе 1990 года Ирак вторгся в Кувейт. В январе 1991 США начали операцию «Буря в пустыне» с целью освободить Кувейт. Захватническая война со стороны Ирака и оборонительная война со стороны США. Военный теоретик Уильям О’Брайен из Джорджтаунского университета детально проанализировал операцию и перечисляет применимые к данному конфликту критерии справедливой войны, начиная с jus ad bellum:

1. Компетентные источники:

«В случае с операцией "Буря в пустыне" президент Джордж Буш руководствовался двумя источниками: конституцией США и уставом ООН». [«Во-первых, полномочность правителя, по приказу которого ведётся война» (Фома Аквинский)]

2. Справедливые основания:

«Освобождение Кувейта, жертвы несправедливой и незаконной агрессии; защита Саудовской Аравии и стран Персидского залива от угрозы вторжения со стороны Ирака; восстановление безопасности и стабильности в регионе, имеющем жизненно важное значение для мировой экономики; защита американских граждан». [«Война ведётся с целью достичь мира» (Августин)]

3. Правосудие:

«После оккупации Кувейта были многочисленные доказательства того, что войска Саддама Хусейна уничтожали Кувейт как социальную, политическую и экономическую единицу. Правосудие требовало, чтобы Кувейт был освобождён из-под оккупации, а другие страны Персидского залива не постигла участь Кувейта». [«Когда должно покарать народ или государство за отказ возместить причинённое зло или вернуть то, что несправедливо захвачено» (Фома Аквинский)]

4. Оправданные средства для достижения желаемой цели:

«Война в воздухе, начатая 16 января 1991 года, привела к уничтожению иракских ВВС и инфраструктуры военно-промышленного комплекса». «Время для воздушной и наземной кампаний было выбрано очень точно, и потери среди многонациональной коалиции оказались намного меньшими, чем ожидалось. Были ли потери среди иракцев пропорциональными — это другой вопрос, который необходимо рассматривать при обсуждении законов войны». [«Дело касается если не справедливости, то во всяком случае милосердия — не предпринимать ничего, что могло бы угрожать невинным, кроме как только в силу значительных оснований, затрагивающих благополучие многих» (Гроций)]

5. Мирные альтернативы были исчерпаны:

«В последний момент были предприняты две попытки достичь целей США и ООН мирным путём. Ирак проигнорировал ультиматум». [«Стремиться необходимо к миру; войны следует вести лишь по необходимости» (Августин)]

6. Праведные намерения:

«Праведная цель достижения справедливого и продолжительного мира требовала устранить исходившую от Ирака угрозу для региона, в то же время позволив Ираку остаться достаточно сильным, чтобы служить противовесом для Ирана, ещё одного источника нестабильности в регионе». [«Война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость» (Фома Аквинский)]

7. Соразмерность:

«Ирак был нацелен на войну. Права и нужды граждан были второстепенны по отношению к требованиям правительства и армии. Международная коалиция стремилась к быстрому уничтожению всего, что позволяло Саддаму Хусейну вести войну, избегая при этом жертв среди гражданского населения. Стратегия ведения войны соответствовала военно-политической цели нанесения Ираку быстрого поражения». [«Ребёнка спасает возраст, женщину — её пол» (Гроций)]

8. Разграничение между законными и незаконными целями:

«Доктрина справедливой войны запрещает намеренные атаки на некомбатантов и гражданские объекты». «Действия международной коалиции по большей части учитывали это. Отчасти это было обусловлено тем, что большинство наземных боевых действий имели место в пустыне, где не было гражданских, а также полным превосходством в воздухе». [«Те, кто посвятил себя благородным занятиям словесностью и другим наукам, полезным роду человеческому» (Гроций)]

Вывод:

Международная коалиция соблюдала законы войны. Обращние с пленными и гуманитарная помощь гражданским полностью соответствовали требованиям. Отдельно стоит отметить тот факт, что ещё до начала боевых действий США отвергли возможность использования химического, биологического и ядерного оружия, даже в ответ на их использование Ираком. «Операция "Буря в пустыне" была справедливой войной».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многое из сказанного ранее также применимо к другим типам конфликтов. Например, к ядерной войне. Элизабет Энском в самостоятельно изданном памфлете о Хиросиме и Нагасаки, написанном в качестве протеста против присвоения почётной степени Оксфордского университета Гарри Трумэну, отдавшему приказ о бомбардировках, соглашалась, что без бомб вторжение в Японию привело бы к значительно большему количеству жертв с обеих сторон, а также среди гражданских. Именно поэтому США требовали от Японии безоговорочной капитуляции. Однако Энском не считала подобное требование моральным. Кроме того, применение атомной бомбы по определению подразумевало убийство невинных людей.

Некоторые были с ней согласны. В преклонном возрасте Роберт Макнамара, один из авторов американской стратегии во Вьетнаме, о многом сожалел. Даже больше, чем о Вьетнаме, он сожалел о том, что во время Второй мировой войны снабжал генералов (прежде всего, Кёртиса Лемея) анализами затрат и выгод ковровых бомбардировок. «Убийство от 50 до 90 процентов населения в 67 японских городах, а затем сбрасывание двух атомных бомб, по мнению некоторых людей, было несоразмерно целям, которые должны были быть достигнуты».

Другие считали, что доводы Энском неубедительны. «Советники убеждали Гарри Трумэна, что сбрасывание атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки было необходимым для победы в войне с минимальным количеством жертв со стороны американцев». Трумэн не был готов пожертвовать полумиллионом жизней. Более того, большинство людей согласились бы, что требование безоговорочной капитуляции не было несправедливым. В конце концов, союзники не собирались затем казнить всех немцев и японцев.

Революционная война — это ещё один тип войны, который здесь не обсуждался. Можно предположить, что теория справедливой войны запрещает любую разновидность революционной войны, будь то более традиционная война вроде Американской войны за независимость или партизанская война, как в Уганде. Помните, необходима «полномочность правителя, по приказу которого ведётся война. Ведь объявление войны — это не частное дело». А в подобных случаях есть сомнения, что правитель или военачальник обладает законной властью. В то же время, в XVIII веке англичане пытались навязать свою волю американцам, а в XX — угандийцам. В таких условиях революционная война допустима.

©Michael Ruse

Это сокращённая версия книги. Оригинал можно почитать тут.