Постмодернизм на пяти квадратных метрах

Мне бесконечно жаль, что Кирилл Серебренников не был в

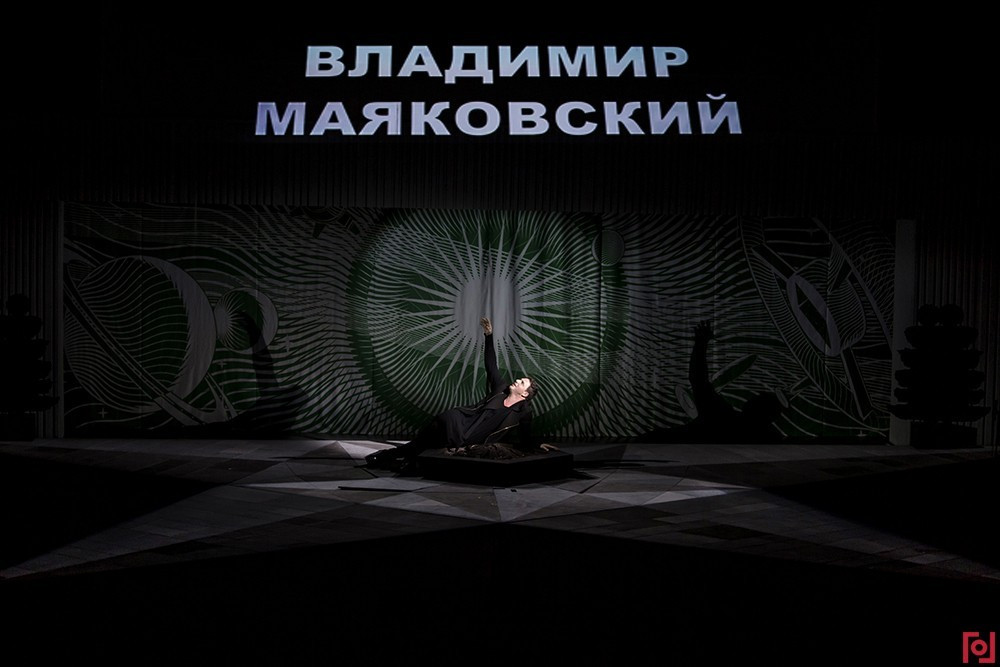

«Звезду» Серебренников запускал ещё в мае 2016 года — спектаклем Максима Диденко «Пастернак. Сестра моя жизнь». Затем появились «Мандельштам. Век-волкодав» Антона Адасинского, «Ахматова. Поэма без героя» самого Серебренникова в соавторстве с Аллой Демидовой и «Кузмин. Форель разбивает лёд» Владислава Наставшева. Тогда, уже почти год назад, проект казался потрясающе цельным. Режиссёры придерживались единообразной политики: спектакль должен строиться как сплав творческого документа с биографией, ключевым визуальным элементом должна стать придуманная Галей Солодовниковой сцена в форме звезды, центральным конфликтом — трагические отношения поэта с советской властью или, если уж брать шире, с исторической ситуацией XX века. Последнее задавало серьёзную и даже патетическую интонацию — в чём, конечно, можно было прочитать политическое высказывание об актуальном, но лишь при большом желании. Скорее «Звезда» смотрелась герметичным проектом историко-культурной реконструкции с бесконечным уважением к исходному материалу, даже трепетом перед ним. Этот трепет, надо сказать, имплицитно присутствует и в других спектаклях Серебренникова, но здесь наконец обретает максимально внятную и неироническую форму выражения. Иначе говоря, трудно представить себе человека, который уходит с любого из спектаклей «Звезды»

Всё это выглядело крайне органично в проекте о модернистской культуре. До «Маяковского» мне не приходило в голову рассматривать «Звезду» именно как концентрат модернизма с его накалом страстей и неироничной спиритуальностью, но на фоне спектакля Григорьяна такой ход очевиден. «Маяковский. Трагедия» — это расписной, образцовый постмодернизм. Всё сценическое действие здесь находится в состоянии перманентной неустойчивости: ужас, кровь и натуралистичное мясо разряжаются в цирк уродов, сериальный саспенс сменяется музыкой из российских телепередач. Даже — извините! — аллюзия на Роберта Уилсона, оказывается, может одновременно отсылать к висящей по всей Москве рекламе «иммерсивных шоу».

По предыдущему опыту сразу хочется предположить, что такой подход вырастает из текста. За основу своего спектакля Григорьян взял трагедию «Владимир Маяковский», написанную в 1913 году, малоизвестную, совсем небольшую — откровенно не тянущую на полтора часа сценического времени. Последнее, собственно, обозначается почти сразу. Первый акт — медленное чтение текста, почти нейтральное по интонации и не ролевое. За всех персонажей и даже за авторские ремарки отвечает Никита Кукушкин, и интенсивности его актерского присутствия оказывается достаточно, чтобы заполнить немаленький зал Гоголь-Центра. За зрительское внимание с Кукушкиным борется только нависающий над сценой экран: туда транслируется сам актёр, но с масками персонажей вместо лица и в окружении набора картинок. Они явно созданы специально под спектакль, но по стилистике напоминают эмоджи. Поначалу кажется, что на этом можно было бы остановиться: найден предельно минималистичный и оттого убедительный подход к поэзии Маяковского, про нетривиальную образность которого знают более-менее все. «Небритая щека площадей», «взмыленные шеи рек», «каменные руки мостов» — вот вам с ходу из текста, — а Григорьян просто берёт почти каждый из таких образов и рисует к нему иллюстрацию. Органичность существования Маяковского в ироничном эмоджи-стайл производит сильное впечатление, разделение экрана и сцены высвечивает заложенную в тексте проблематику автора и лирического (драматического?) субъекта — вот тебе и постмодернизм.

Это, конечно, спекуляция. Григорьян выбирает те образы, которые легко визуализируются и, что даже важнее, совершенно опускает присущую Маяковскому серьёзность в разговоре об абсурдном.

Господа!

Послушайте, —

я не могу!

Вам хорошо,

а мне с

в первом акте эти слова не то чтобы проваливаются, но ставятся под сомнение. Григорьян работает не с Маяковским, взятым как целое, а с конкретным текстом, следуя тезису о «смерти автора», — и в самом этом подходе постмодерного больше, чем в Маяковском. Для «трагедии» же постмодерное — лишь один из вариантов реализации.

По счастью, Григорьян не просто отдаёт себе в этом отчёт, а проблематизирует саму возможность текста быть представленным. Проговариваемый ещё несколько раз, уже в других сценических реалиях, «Владимир Маяковский» становится здесь «выставочным объектом». Произносить текст значит не передавать его смысл и тем более — не инсценировать, а только привлекать внимание к самому факту существования трагедии «Владимир Маяковский» на сцене. Смысл же генерируется контрапунктом того нереализованного, что есть в тексте, и визуального, пластического, интонационного в спектакле. Точнее — в разных частях спектакля.

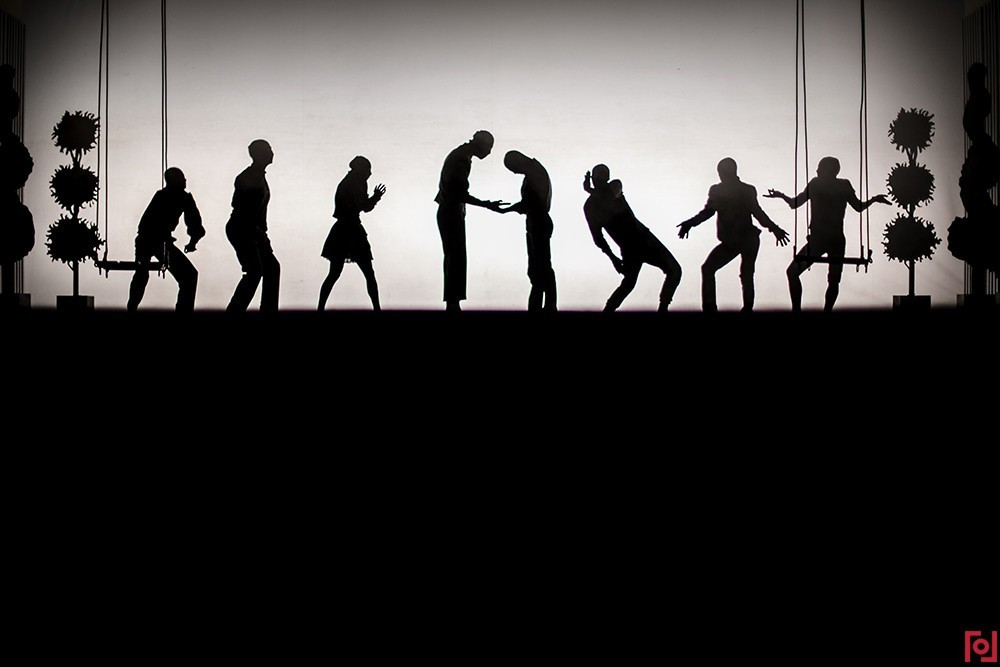

Второй акт — это уилсоноподобный музыкально-пластический этюд, сделанный неожиданно хорошо для российской сцены — хореография Анны Абалихиной не провоцирует никакого чувства неловкости. Как кажется сначала, этюд разворачивается в воображении Архитектора, персонажа Максима Виторгана, альтер-эго Поэта. Но высокоэстетичные формальные движения начинают напоминать порнографические, а потом и вовсе первую сцену из «Оргии толерантности» Яна Фабра (такой вот Роберт Уилсон!). Крупным планом взятые глаза Архитектора на экране, похоже, смотрят на другой экран, компьютерный, и в воображении персонажа смешиваются высокое искусство и порнография. В конечном итоге глаза уступают место слову «иммерсивный» и следующей рекламе театрально-ледового шоу, дискредитируя обе версии. Текст Маяковского в этой части вмонтирован в музыку, пропущен через множество саунд-эффектов, едва уловим — видимо, тоже звучит в воображении Архитектора/Поэта.

Третий акт производит, пожалуй, самое странное впечатление; в то же время, именно такого и ждёшь от Григорьяна. В углублении сцены выстроена натуралистичная декорация — фойе поликлиники, — и населена совершенно сюрреалистичными персонажами. Воображение Гали Солодовниковой, здесь — художницы по костюмам, производит огромного фиолетового толстяка, синего великана без головы, окровавленного буратино — список можно продолжать. Все они, вместе с Архитектором, ходят и патетично произносят текст трагедии «Владимир Маяковский». В сознании постоянного зрителя Гоголь-Центра, думается, такое не может не соотнестись с финальной сценой «Маленьких трагедий», да и вообще с эстетикой Серебренникова, который ведь только и делает, что работает с абсурдностью российских реалий с помощью подобных средств. Он, правда, обычно всё же остаётся куда ближе к натурализму, не позволяя воображению ускакать к фиолетовым и синим монстрам.

Этот вопрос, правда, возникает скорее в сознании зрителя, чем в авторском. По этому и предыдущим спектакля Григорьяна, той же «Женитьбе», очевидно, что формально-визуальная сторона дела режиссёра интересует ощутимо сильнее, чем вербальная. К производству художественного смысла Григорьян относится с большой (само)иронией, но отсюда смысл и вырастает. Прекрасные декорации, пластический этюд, поставленное актёрское чтение, — всё это выточенное искусство ставится под большой вопрос, как только появляется шутка про иммерсивный театр. Тогда же ставится под вопрос и поэзия Маяковского — а может быть, и вообще в троекратном повторении с демонстрацией её прогибаемости, возможности стать сценарием для чего угодно. Ставится под вопрос сама фигура художника в образе довольно истерического и местами сомнительного Архитектора. Но, что принципиально важно, именно ставится под вопрос, а не отрицается: не отменишь же, например, трагический финал.

Эта пограничность смысла превращает «Маяковского» в крайне мощную работу — пусть даже возникает, вероятно, не в результате сознательного решения Григорьяна, а просто как отпечаток его мышления. Задаёт масштаба и контекст «Звезды»: «Маяковский» оказывается проблематизацией не только самого себя, но и предыдущих четырёх спектаклей. Правда, некоторую часть публики такой исход проекта режет по живому: люди уходят. В обнулении доброжелательного посыла «Звезды» есть от чего расстраиваться: современный театр снова отпугивает от себя значительную часть зрителей. И кажется весьма сомнительным, что Серебренников одобрил бы этот ход. Бесконечно жаль, что он не видел спектакль.

Впрочем, польза от просмотра была бы не только в возможной коррекции в пользу зрительской доброжелательности. Самому Серебренникову стоило бы увидеть «Маяковского» именно в показанной 15-ого и 16-ого января версии. Потому что технически спектакль, конечно, сделан ощутимо сильнее, чем многое из идущего на сцене Гоголь-Центра, — но притом задаёт себе вопрос о своей состоятельности как высказывания, в которой здесь обычно не сомневаются. Остаётся надеяться, что Серебренников всё же посмотрит «Маяковского» — хотелось бы, чтобы как можно раньше, — и новый этап собственного творчества начнёт, учтя в том числе и опыт Григорьяна.