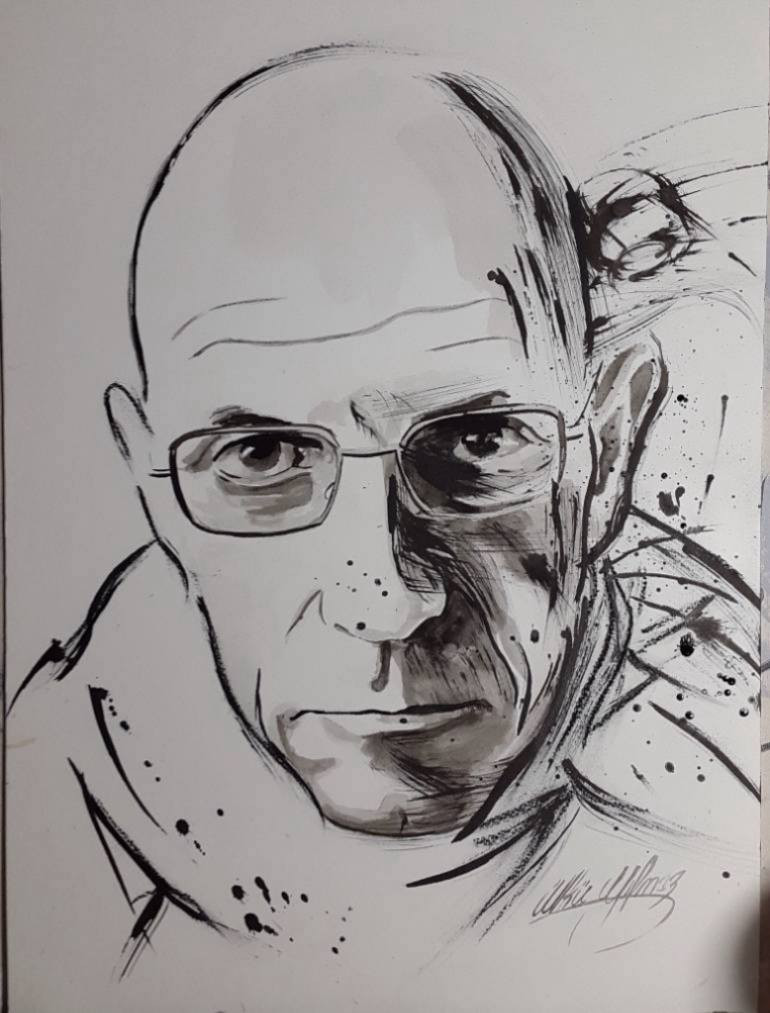

Мишель Фуко. Секс, власть и политика идентичности

Тем временем мы продолжаем чтение “Dits и Ecrits”. В этот раз публикуется довольно позднее интервью Фуко, которое он давал во время своего пребывания в Канаде в 1982 году. Почему важно производить удовольствия? Каким образом производство удовольствий может стать способом сопротивления и как это связано с идентичностью? Что означает «сопротивляться»? Почему сопротивление в принципе возможно? В этом небольшом интервью Фуко старается дать ответы именно на эти вопросы. Публикуемое во многом является выжимкой и конкретизацией идей, что были изложены ещё в «Истории сексуальности».

Интервью

— В ваших книгах вы утверждаете, что сексуальное раскрепощение [Liberation sexuelle] является не обнаружением тайных истин касательно самого себя или своего желания, а скорее элементом процесса определения или конструирования желания. Каковы практические следствия этого разграничения?

— Я хотел сказать, что с моей точки зрения гомосексуалистское движение сегодня в большей мере нуждается в искусстве вести определенный образ жизни [art de vivre], нежели в науке или научном (или же псевдонаучном) знании о том, что такое сексуальность. Сексуальность участвует в нашем образе действий. Она участвует в нашей свободе, которой мы наслаждаемся в этом мире. Сексуальность — нечто, что создаем мы сами, она наше собственное творение, и теперь она более не может связываться лишь с открытием потаенных аспектов нашего желания. Мы должны понимать, что посредством наших желаний и через них устанавливаются новые формы связей, новые формы любви и новые формы созидания. Пол не является неизбежностью, он — возможность достичь творческой [creatrice] жизни.

— В действительности, именно к этому заключению вы приходите, когда говорите, что мы должны были попробовать стать геями, а не довольствоваться тем, чтобы вновь подчеркивать нашу идентичность геев.

— Да, именно это. Нам не нужно обнаруживать, что мы — гомосексуалисты.

— Не нужно? Что это значит?

— Именно [ненужно]. Скорее мы должны создать гейский образ жизни [mode de vie gay]. Гей-становление [Un devenir gay].

— Это что-то, что не имеет границ?

— Да, конечно. Когда мы расматриваем различные способы, посредством которых люди обращаются со своей сексуальной свободой — способы, которыми они создают произведения искусства — то нужно заметить, что сексуальность, какой мы её знаем сегодня, стала одним из наиболее продуктивных источников нашего общества и бытия. Что до меня, то я думаю, что мы должны бы рассматривать сексуальность в другом смысле: Все полагают, что сексуальность представляет собою секрет созидательной культурной жизни; но она скорее является процессом, который вписывается в необходимость создавать новую культурную жизнь под видом сексуального выбора.

— Одним из практических последствий этой попытки разоблачить этот секрет является тот факт, что гомосексуальное движение довольствуется требованием гражданских и человеческих прав, связанных с сексуальностью. Что означает, что сексуальное освобождение по-прежнему находится на уровне требования сексуальной толерантности.

— Да, но это аспект который нужно поддерживать. Прежде всего для индивида важно иметь возможность, и право, выбрать свою сексуальность. Права индивида, если речь идёт о сексуальности, важны, и всё ещё есть места, где эти права не уважаются. Не нужно смотреть на эти проблемы так, будто они уже улажены в настоящее время. Совершенно точно, что в начале 70-х годов имел место настоящий процесс сексуального освобождения. Этот процесс был чем-то крайне благоприятным, как касательно ситуации в целом, так и касательно общего умственного настроения, но ситуация не в полной мере стабилизировалась. Я думаю, что мы всё ещё должны сделать шаг вперёд. И я думаю, что одним из факторов этой стабилизации будет создание новых форм жизни, отношений, привязанностей, которые будут учреждаться нашим сексуальным, этическим и политическим выбором.

— Многое из того, что вы говорите, напоминает, например, демарш феминистского движения, которое хочет создать свой собственный язык и свою собственную культуру.

— Да, но я не уверен, что мы должны создавать нашу собственную культуру. Мы должны создавать культуру. Мы должны создавать культурные творения. Но здесь, мы сталкиваемся с проблемой идентичности. Я не знаю, что мы должны были бы сделать, чтобы произвести эти творения, и я не знаю, какие формы они должны были бы принять. Например, я совсем не уверен в том, что лучшей формой литературного произведения, которой мы можем добиться от гомосексуалистов, являются гомосексуальные романы.

— В действительности мы сами были бы не очень согласны с подобными речами. Поскольку это означало бы учреждение эссенциализма, которого мы в действительности должны избегать.

— Это правда. Что, например, мы понимаем под «Гей-живописью»? Однако я уверен, что, отправляясь от нашего сексуального выбора и нашего этического выбора, мы можем создать что-то, что будет в определенной связи с гомосексуальностью. Но это что-то не должно быть воспроизведением гомосексуальности в музыке, живописи — или что я ещё там знаю? — поскольку я не думаю, что это возможно.

— Как вы смотрите на необычайное распространение мужских гомосексуальных практик и, если можно так сказать, сенсуализацию отдельных частей тела, которыми до этого пренебрегали, а также на выражение новых желаний в последнее десятилетие? Конечно, я имею в виду наиболее поражающие особенности того, что мы называем гетто-порно, клубами S/M и fistfucking. Является ли это простым расширением, но уже в другой сфере, общего распространения дискурсов о сексе, длящегося с ХIX века, или же речь идет о развитии чего-то иного, что присуще актуальному историческому контексту?

— Мне кажется, вещи, о которых мы будем здесь говорить, на самом деле являются инновациями, которые эти практики подразумевают. Вспоминая хорошее выражение Гаиля Рубана, рассмотрим в качестве примера «субкультуру S/M». Я не думаю, что это движение имеет что-то общее с обновлением или открытием садомазохистских наклонностей глубоко запрятанных в нашем бессознательном. Я думаю, что S/M является чем-то большим, чем это; это реальное производство [création] новых способов удовольствия, которые мы не могли вообразить до этого. Идея о том, что S/M связано с глубинной жестокостью, и что эта практика есть способ освободить эту жестокость и свободно распространить её, является глупой идеей. Мы очень хорошо знаем, что занятия этих людей агрессией не являются; они изобретают новые способы удовольствия, используя определенные странные части своего тела, эротизируя это тело. Я думаю, что здесь мы сталкиваемся со своего рода творчеством, творческим предприятием, одним из принципиальных свойств которого является то, что я называю десексуализацией удовольствия. Мысли о том, что физическое удовольствие всегда проистекает из сексуального удовольствия или же, что сексуальное удовольствие — база всех прочих удовольствий, являются, как мне кажется, ложными. Практики S/M демонстрируют нам, что мы можем производить удовольствие, отправляясь от очень странных объектов и используя некоторые странные части нашего тела в очень непривычных ситуациях и т.д.

— Таким образом, ассимиляция удовольствия сексом была превзойдена.

— Да, именно так, Возможность использовать наше тело как возможный источник множества удовольствий является чем-то очень важным. Если мы рассматриваем в качестве примера традиционную конструкцию удовольствия, то констатируем, что физические удовольствия или же удовольствия плоти всегда связаны с напитками, едой и сексом. И именно этим, казалось бы, ограничивается наше понимание тела и удовольствий. Что меня разочаровывает, так это, например, чтобы мы по-прежнему рассматриваем вопрос наркотиков в терминах дозволения и запрета. Я думаю, что наркотики должны стать элементом нашей культуры.

— В качестве источника удовольствия?

— В качестве источника удовольствия. Мы должны изучать наркотики. Мы должны пробовать наркотики. Мы должны производить хорошие наркотики, способные производить крайне интенсивное удовольствие. Я думаю, что пуританизм, который выступает против наркотиков, тем самым подразумевая, что мы можем быть за или против, производит ошибочную установку. В данный момент наркотики составляют часть нашей культуры. Подобно тому, как есть хорошая и плохая музыка, существуют хорошие и плохие наркотики. И таким образом, мы не можем говорить что мы «против» музыки", как и не можем говорить, что мы «против» наркотиков.

— Цель — испытать удовольствие и его возможности.

— Да. Удовольствие также должно участвовать в нашей культуре. Очень интересно отметить, например, что в течении веков люди в целом, а также врачи, психиатры и даже движение за освобождение, говорили о желании, но никогда не говорили об удовольствии. «Мы должны освободить наше желание» — говорили они. Нет! Мы должны создавать новые удовольствия. И, возможно, за этим последует и желание.

— Показательно ли, что некоторые идентичности конституируется вокруг новых сексуальных практик, как, например, S/M? Эти идентичности содействуют изучению этих практик; они способствуют защите права индивида заниматься ими. Но не ограничивают ли они в равной мере возможности индивида?

— Действительно, если идентичность не более, чем игра, и она является всего лишь приёмом для содействия отношениям, социальным отношениям и отношениям сексуального удовольствия[plaisir sexuelle], которые создают новые привязанности, то она полезна. Но если идентичность становится главнейшей проблемой сексуального существования [existence sexuelle], если люди думают, что они дожны «приоткрыть» свою «истинную идентичность», и что эта идентичность должна стать законом, принципом и кодом их существования, если вопросом, которым они бесконечно задаются, является “cоответствует ли это моей идентичности?”, то тогда я думаю, что они возвращаются к этике в духе традиционной гетеросексуальной мужественности [virilité hétérosexuelle traditionnell]. Если нам необходимо занять какую-то позицию относительно вопроса об идентичности, то мы должны делать это в качестве существ уникальных в своем роде. Но связи, которые мы должны устанавливать сами с собой, не являются отношениями идентичности; это скорее должны быть дифференциации, производства [creation] и инновации. Быть всегда одинаковым набивает оскомину. Мы не должны исключать идентичность, если только посредством этой идентичности люди находят свое удовольствие, но мы не должны рассматривать эту идентичность как универсальное этическое правило.

— Но до настоящего момента сексуальная идентичность была очень полезна в политическом смысле.

— Да, она была очень полезна, но именно идентичность нас ограничивает и я думаю, что мы имеем (и можем иметь) право быть свободными.

— Мы хотим, чтобы некоторые из наших сексуальных практик стали практиками сопротивления в политическом и социальном смыслах. Как, между тем, это возможно, если стимуляция удовольствия может служить тому, чтобы осуществлять контроль? Можем ли мы быть уверенными, что не существует эксплуатации этих новых удовольствий? Я прежде всего имею в виду манеру, в которой реклама использует стимуляцию удовольствия как инструмент социального контроля.

— Мы никогда не можем быть уверенными, что не существует подобной эксплуатации. На самом деле, мы даже можем быть уверенными в том, что она всегда будет существовать, а также, что всё сотворенное и достигнутое — все территории, которые были отвоёваны, в тот или иной момент будут использованы подобным образом. Это касается жизни, борьбы и истории людей. И я не думаю, что это возражение против всех этих движений и занятий. Но вы абсолютно правы, когда отмечаете, что нам нужно быть гордыми и сознавать тот факт, что мы должны переходить к

— Вы пишете, что власть не является лишь негативной силой, но помимо этого является и силой продуктивной; что власть всегда здесь; что там, где есть власть, есть и сопротивление, а также, что сопротивление никогда не находится во внешней позиции относительно власти. Если всё обстоит таким образом, как мы можем прийти к

— На самом деле, я не думаю, что слово «западня» является правильным. Речь идёт о борьбе, я имею в виду, что когда мы говорим об отношениях власти, то мы находимся в стратегической ситуации по отношению друг к другу. Например, поскольку мы являемся гомосексуалистами, мы находимся в борьбе с правительством [gouvernement], а правительство в борьбе с нами. Когда мы имеем дело с правительством, борьба, естественно, не является симметричной, положение [относительно] власти не одинаково, но мы вместе участвуем в этой борьбе. Одни берут верх над другими, и развитие этой ситуации может определить поведение, которого будут придерживаться, т.е. может повлиять на поведение или не-поведение [non-conduite] другого. Таким образом, мы не в западне. Однако мы всегда находимся в подобного рода положении. Это означает, что мы всегда имеем возможность изменить ситуацию, что эта возможность всегда существует. Мы не можем поставить себя вне этой ситуации, мы нигде не будем абсолютно свободны от отношений власти. Но мы всегда можем трансформировать ситуацию. Я не хотел сказать, что мы постоянно находимся в западне, но, напротив, что мы всегда свободны. Наконец, если говорить кратко, то всегда есть возможность изменить положение вещей [changer les choses].

— Таким образом сопротивление находится внутри той динамики, которой мы можем воспользоваться?

— Да. Видите ли, если бы не было сопротивления, то и не было бы отношений власти. Поскольку тогда все просто-напросто сводилось бы к вопросу подчинения. С того момента, как индивид находится в положении, когда он не может делать, что хочет, он должен использовать отношения власти. Сопротивление идет в первую очередь, и оно остается превосходящим все силы, вовлеченные в процесс [toutes les forces du processus]; оно, в силу своего воздействия, заставляет измениться отношения власти. Я думаю, что термин «сопротивление» — наиболее важное и ключевое слово в этой динамике.

— Политически говоря, возможно самым важным элементом, когда мы рассматриваем власть, является тот факт, что, в соответствии с некоторыми предшествующими концепциями, «сопротивляться» означало просто-напросто говорить нет. Мы концептуализировали сопротивление только в терминах отрицания. Однако, сопротивление, каким вы его понимаете, не является исключительно отрицанием, поскольку это процесс творения; создавать и воссоздавать, трансформировать ситуацию, активно участвовать в процессе — вот, что такое сопротивление.

— Да. Именно таким образом, я бы определил это. Отрицание [dire non] конституирует минимальную форму сопротивления. Но естественно в определенные моменты это очень важно. Нужно говорить «нет» и делать из него форму решительного сопротивления.

— Это ставит вопрос о том, чтобы попытаться понять, каким образом и в какой мере субъект или же субъективность, над которыми доминируют, могут создать свой собственный дискурс. В традиционном анализе власти всесторонне представленным элементом, над которым учреждается анализ, является доминирующий дискурс. Реакции на этот дискурс или же внутри этого дискурса являются не более, чем вспомогательными элементами. Однако, если под «сопротивлением», внутри отношения власти, понимать нечто большее, чем простое отрицание, то не можем ли мы сказать, что некоторые практики (например, лесбийский S/M) в действительности являются способом, которым субъекты, над которыми доминируют, формулируют свой собственный язык?

— Видите ли, на самом деле я думаю, что сопротивление является элементом стратегического отношения, в котором заключается власть. Сопротивление в действительности всегда опирается на ситуацию, с которой оно сражается. Например, в гомосексуалистском движении медицинское определение гомосексуальности создаёт очень важный инструмент, чтобы сражаться с угнетением, жертвой которого была гомосексуальность в конце XIX-ого и начале XX-ого веков. Эта медикализация, которая была средством угнетения, также всегда была и инструментом сопротивления, поскольку люди могли говорить: «Если мы больны, то тогда почему вы обвиняете и презираете нас?» и т.д. Конечно, этот дискурс сегодня кажется нам довольно наивным, но в ту эпоху это было очень важно.

Касательно лесбийского движения мне кажется, что тот факт, что в обществе женщины веками и веками были изолированы, а также фрустрированны и презираемы огромным количеством способов, даёт им настоящую возможность создать общество, создать между собой определенный тип социального отношения вне мира, где доминируют мужчины. Книга Лилиан Фадерман "Возвышаясь над Любовью Мужчины" является в этом отношении крайне интересной. Она ставит вопрос: вопрос о том, какой эмоциональный опыта, какие типы отношений были бы возможны в мире, где у женщин не было бы никакой социальной власти, легальной и политической. И Фадерман утверждает, что женщины использовали эту изоляцию и это отсутствие власти.

— Если сопротивление — процесс, который состоит в преодолении дискурсивных практик, то казалось бы, что лесбийский S/M является одной из практик, которые, на первый взгляд, могут легитимно провозглашать себя практикой сопротивления. В какой мере эти практики и эти идентичности могут быть восприняты в качестве оспаривания господствующего дискурса?

— Касательно лесбийского S/M мне кажется интересным, что оно позволяет избавиться от определенного количества стереотипов по поводу фемининности, которые использовались в лесбийском движении. Именно эту стратегию лесбийское движение развивало в прошлом. Эта стратегия основывалась на притеснении, чьими жертвами были лесбиянки, и движение использовало эту стратегию, чтобы сражаться против притеснения. Но возможно, что сегодня эти средства борьбы преодолены. Очевидно, что лесбийский S/M пытается избавиться от всех старых стереотипов по поводу женственности, неприятия мужчин и т.д.

— Чему, в соответствии с вашей точкой зрения, мы могли бы научиться касательно власти и удовольствия, от практики S/M, которая, по сути, является ярко выраженной эротизацией власти?

— Мы можем сказать, что S/M — эротизация власти, эротизация стратегических отношений. Что меня поражает в S/M, так это тот способ, посредством которого оно различается от социальной власти. Власть характеризуется тем фактом, что она конституирует стратегическое отношение, которое стабилизируется институциями. В сердце отношений власти мобильность ограничена, и некоторые оплоты [власти] крайне сложно опрокинуть, поскольку они институализированны, а также потому, что их влияние ощутимо в судах и кодексах. Это означает, что стратегические отношения между индивидами характеризуются как ригидные.

В этом отношении игра, которую ведёт S/M, крайне интересна, так как, несмотря на свое стратегическое отношение, она всегда неуловима. Естественно, существуют роли, но каждый очень хорошо знает, что эти роли могут быть инвертированы. Иногда, когда действо начинается, один — хозяин, в то время как другой — раб, но в итоге тот, кто был рабом, становится хозяином. И даже тогда, когда роли стабильны, протагонисты очень хорошо знают, что речь всегда идёт об игре: или совершается трансгрессия, или существуют соглашение, гласное или негласное, которое очерчивает некоторые границы. Эта стратегическая игра очень интересна в качестве источника физического удовольствия. Но мне не кажется, что она конституирует воспроизводство структуры власти внутри эротических отношений. Эта реализация [mise en scene] структур власти посредством стратегической игры, способной обеспечить сексуальное или физическое удовольствие.

— Чем эта стратегическая игра отличается в рамках сексуальности и в отношениях власти?

— Практика S/M приводит к производству [création] удовольствия, и этому производству сопутствует идентичность. Это причина, по которой S/M действительно является субкультурой. Это процесс изобретения. S/M — использование стратегического отношения как источника удовольствия (физического удовольствия). И это не первый раз, когда люди используют стратегические отношения в качестве источника удовольствия. Например, в Средневековье были традиция куртуазной любви, трубадуры и определенный способ, каким [во всем этом] устанавливались любовные связи между дамой и её воздыхателем. В этом случае речь также шла о стратегической игре. Эту игру мы находим даже сегодня, когда парни и девушки идут танцевать в субботу вечером. Они реализуют стратегические отношения. Интересно, что в гетеросексуальном образе жизни эти отношения предшествуют сексу. И существуют с единственной целью получить секс. В то время как в S/M стратегические отношения составляют часть секса как условие удовольствия внутри особенной ситуации.

В одном случае, стратегические отношения являются чистыми социальными отношениями, и затрагивается социальное бытие; тогда как в другом случае подразумевается именно тело. Именно этот перенос стратегических отношений, которые переходят от брачного ритуала к плану сексуального, является исключительно интересным.

— В интервью, которое вы давали один или два года назад журналу “Gai Pied”, вы сказали, что людей в гомосексуальных отношениях в наибольшей мере беспокоит не столько сексуальный акт сам по себе, сколько перспектива увидеть как аффективные отношения развиваются за пределами нормативных рамок. Связи и привязанности, которые образуются [se nouer], непредсказуемы. Вы не думаете, что людей пугает тот неопределенный потенциал, который несут в себе гомосексуальные отношения? [Иными словами] Не кажется ли вам, что эти отношения воспринимаются как прямая угроза социальным институциям?

— Если есть что-то, что меня интересует сегодня, то это проблема привязанности [amitie/дружбы]. В течение веков, прошедших ещё со времён Античности, дружба конституировала очень важное социальное отношение: социальное отношение, внутри которого индивиды обладали определенной свободой, определенным типом выбора (ограниченного, конечно), который также позволял им переживать крайне интенсивные аффективные отношения [rapports]. Дружба также имела экономические и социальные последствия — индивид был обязан помогать своим друзьям и т.д. Я думаю, что в XVI и XVII веках мы сталкиваемся с исчезновением подобного рода дружбы, по крайней мере в маскулинном обществе. Дружба начала становиться чем-то иным. Начиная с XVI века, мы находим тексты, которые откровенно критикуют дружбу, рассматривают её как

Армия, бюрократия, администрация, университеты, школы и т.д. — в том смысле, в каком мы о них говорим сегодня, не могут функционировать вместе с [avec] интенсивными отношениями дружеской привязанности. Я думаю, что во всех этих институциях мы можем видеть значительное усилие по уменьшению и минимизации аффективных связей. В особенности это касается школы. В момент, когда были открыты учреждения среднего образования, которые принимали в своих стенах сотни мальчиков, одной из проблем было понять, как можно было помешать им не только иметь сексуальные отношения, но и формировать привязанности. По этой теме можно изучать, например, стратегию иезуитских учреждений — иезуиты очень хорошо поняли, что для них невозможно устранить дружеские связи. [Поэтому] Они пытались одновременно использовать роль, которую играли секс, любовь, дружба, и ограничивать её. Сейчас, когда мы изучили историю сексуальности, мы должны попытаться понять историю дружбы или привязанностей [des amities].

Одна из моих гипотез — я уверен, что она была бы верифицирована, если бы мы решились взяться за эту задачу — заключается в том, что гомосексуальность (под которой я понимаю существование сексуальных отношений между мужчинами) стала проблемой лишь в XVIII веке. Мы видим, как она стала проблемой с возникновением полиции и юридической системы. Пока дружба представляла что-то важное, она принималась и на социальном уровне, никто и не догадывался, что мужчины имеют между собой сексуальные отношения. Мы также не можем сказать, что их не было, но это просто не имело никакого значения. Это не имели никаких социальных последствий [implication social], поскольку принималось на культурном уровне. Тот факт, что они занимались любовью или же обнимались, не имел никакого значения. Совершенно никакого. Но в момент, когда дружба исчезла как форма отношений, допустимая на культурном уровне, был поставлен вопрос: «Что же мужчины делают [fabriquent] вместе?». В этот момент возникает проблема. И вплоть до наших дней, когда мужчины занимаются любовью или же имеют сексуальные отношения, это воспринимается как проблема. На самом деле я уверен, что прав: исчезновение дружбы как [вида] социального отношения (социальной связи) и тот факт, что гомосексуальность была объявлена социальной, политической и медицинской проблемой, составляют часть одного и того же процесса.

— Если сегодня важно по-новому исследовать возможности дружеских связей, нужно отметить, что по преимуществу все социальные институции сделаны так, чтобы способствовать дружеским связям и гетеросексуальным структурам, игнорируя гомосексуальные структуры. Не является ли подлинной задачей установить новые социальные связи, новые ценностные модели и новые семейные структуры и т.д.? Все структуры и учреждения, которые идут в паре с моногамией и традиционной семьей, являются одной из вещей, к которым гомосексуалисты не могут так просто получить доступ. Какие типы учреждений мы должны начать учреждать, чтобы не только защищаться [nous defendre], но также создавать новые социальные формы, которые создадут подлинный выход из этой ситуации.

— Какие институции? У меня нет какой-то точной идеи об этом. Я, конечно, думаю, что было бы абсолютно противоречивым применять, к такой цели и к такому типу дружбы, модель семеной жизни или же институции, которые идут в паре с семьей. Но верно, что существуют некоторые варианты [отношений], которые не защищаются [на уровне институций], но очень часто являются более богатыми, интересными и созидательными, чем семейные отношения. Но, естественно, они куда более хрупки и уязвимы. Вопрос о том, какие типы институций мы должны создать, является основополагающим, но я не могу дать на него ответа. Наша задача, как мне кажется, попытаться найти решение.

— В какой мере мы хотим, или же имеем потребность, чтобы освобождение гомосексуалистов было проектом, который, не довольствуясь лишь тем, чтобы предложить новую политическую программу [proposer un parcours], претендовал на открытие новых возможностей? Другими словами, не подразумевает ли ваша концепция сексуальной политики отказ от необходимости наличия программы с целью продвинуть экспериментирование новыми типами отношений?

— Думаю, что одно из крупнейших открытий, которые мы сделали со времён последней войны, является неудача всех социальных и политических программ. Мы заметили, что вещи никогда проявляют себя так, как их описывают политические программы; политические программы всегда, или почти всегда, приводят или к злоупотреблению, или к политической доминации определенной части блока, будь то специалисты (?) [techniciens], бюрократы или другие. Но одним из творений 60-70-х годов, которое я рассматриваю как успешное, являются некоторые институциональные модели, которые опробовали без программы. Без программы не значит вслепую, т.е. заранее не подумав. Например, во Франции в последнее время мы много критикуем тот факт, что различные политические движения в пользу сексуального освобождения, смягчения тюремного содержания, экологии и т.д. не имеют программы. Но, на мой взгляд, не иметь программы может быть одновременно очень полезным, оригинальным и производительным, если это не означает отсутствие рефлексии о том, что происходит, или же отсутствие заботы о том, что невозможно. [de ce qui est impossible].

С XIX века крупные политические институции и большие политические партии конфисковали процесс политического творчества [creation]; я имею в виду, что они попытались придать политическому творчеству форму политической программы с целью завладеть властью. Я думаю, что нужно сохранить то, что было произведено в шестидесятых и начале семидесятых годов. И на мой взгляд одной из таких вещей является существование, вне крупных политических партий и вне нормальной или ординарной программы, определенной формы политической инновации, политического творчества и экспериментирования. Факт, что повседневная жизнь людей изменилась между началом шестидесятых годов и настоящим временем. Моя жизнь тому пример. Очевидно, что этому изменению мы не обязаны политическим партиям, но обязаны многочисленными движениям. Эти социальные движения по-настоящему изменили наши жизни, наше умонастроение и наши установки, но также и установки и умонастроения других людей — людей, которые не принадлежали к жтим движениям. И именно это является чем-то очень важным и позитивным. Я повторяю: это не старые традиционные политические организации позволили пройти это испытание.

Перевод — Архипов Никита

Переведено для группы — La Pensée Française