Weird сцена? Расшифровка лекции и дискуссии.

Данный текст является расшифровкой аудиозаписи круглого стола, прошедшего в рамках «КузЛесФест №6» в «Граунд Ходынка» 27 ноября 2016. На мероприятии была прочитана мини-лекция Алека Петука «Weird сцена?», после чего состоялось обсуждение. Данное событие было первым полноценным собранием идеологически и эстетически близких людей, условно объединяемых вокруг сообщества Вкусный Клей и фестиваля «КузЛесФест». Основной целью было очертить общие границы движения, поговорить о том, что, собственно, объединяет этих людей и перспективах развития движения (если существование такового будет признано участниками), наметить точки схождения и расхождения в рамках данной группы по базовым этическим, эстетическим и политическим вопросам.

При снятии расшифровки мы старались сохранить максимальное соответствие живой речи, вследствие чего читатель может быть несколько озадачен синтаксисом текста, многими недоговорками и обрывами. Но редактура текстов не только потребовала бы много времени от участников, она бы привела, по сути, к переписыванию текстов заново, с переработкой смыслов, существенными дополнениями и, в некоторых случаях, прямым изменением самого направления мысли и тезисов, в связи с чем и было принято решение сохранить все в максимально аутентичном виде. Помимо этого, такая манера изложения мысли, ее «набросочный» характер, в целом куда больше соответствует самому духу участников и мероприятия.

От себя скажем, что, несмотря на эти сотни недоговорок, результаты дискуссии кажутся нам крайне положительными и воодушевляющими, но не станем вдаваться в объяснения. Скачать расшифровку в .pdf.

Алек Петук: Сегодня у нас расширенное мероприятие, связанное с московской weird-сценой. Непонятно, как этот феномен распространяется за пределами МКАД и вообще в мире, хотя я уверен, что что-то такое есть, похожее. И вообще непонятно, существует ли этот феномен и, если существует, интересный вопрос, вообще: как сегодня существует субкультура, ‒ хотя это такой устаревший термин, из 90-х скорее, ‒ и художественное сообщество и художественная ситуация. Собственно, я сейчас попытаюсь какие-то наметить векторы, рамку, посмотреть с точки зрения искусствознания (понятие вообще странное), с точки зрения современной философии. Попытаюсь как-то ограничить сообщество, выделить его в современной московской сцене, в андеграунде или, наоборот, в мэйнстриме. Опять же, у меня очень субъективный взгляд, и он претендует не на такую… объективность, и потом, я думаю, что вообще мое сегодня место как лектора надо воспринимать критически, потому что, собственно, не хочется никакой централизованной ситуации, где есть явный лидер, есть периферия — мне кажется, такая ситуация совершенно несовременна. Я надеюсь, что следующее мероприятие, — мероприятия, мне кажется, нужно проводить чаще, чтобы сообщество существовало, — мог бы возглавить кто-то другой и представить свой доклад, какое-то исследование или аналитику.

Но, вообще, для начала хотелось бы сказать пару теплых слов площадке «Граунд [Ходынка]», которая нас сегодня вписала совершенно бесплатно, сделала бесплатный вход, что приятно, и, конечно, сообществу лучше существовать через такие мероприятия, повторяющиеся, которые выкристаллизовывают какую-то этическую и эстетическую позицию.

Итак, я постараюсь уложиться в 20 минут, дальше у нас свободная дискуссия, в принципе можно высказывать любые свои предположения, рефлексию, концептуализацию, потом, можно выступать как бы таким… Ну как вы знаете, Бретон очень ревностно относился к сюрреализму, постоянно кого-то вписывал в сюрреализм, кого-то выписывал, и, по-моему, это право каждого участника weird-сцены: кого-то считать weird-сценой, кого-то не считать weird-сценой, и, например, Максим Нагорнов, барабанщик группы Беккет и множества других проектов, ‒ мы помним его проекты zzaj и Apeman, ‒ говорит: «Я никакой не участник weird-сцены, я просто музыкант, играю музыку, мне интересна музыка и только какая-то ее формальная составляющая, концептуализация мне не интересна, не надо меня никуда вписывать и прочее». Это тоже нормальная позиция, которая имеет право быть.

Итак, мой доклад называется «Weird-сцена?», в конце знак вопроса. Я еще раз повторю, что субъективно на нее взгляну сейчас и ограничу некоторыми такими явлениями, которые существуют сегодня в пределах Москвы, Московской области, России и мира, потому что часть участников выступают за рубежом, и повторю, что это ни в коем случае не истина в последней инстанции, просто я так на сегодня вижу. Конечно, мое высказывание можно критически опровергнуть.

В левом верхнем углу: такие лидеры среднего поколения weird-сцены — группа AWOTT. Сейчас это дуэт, в

Вот это я добавил случайно практически. Вообще, надо сделать опрос у музыкантов weird-сцены: на меня в детстве очень сильно повлияли две группы: Metallica и Nirvana [крики из зала: «ЕЕЕЕЕЕ, МЕТАЛЛИКА!»]. Более молодое поколение, думаю, на них оказали влияние другие уже группы, но для меня такая классика, как Бах и Моцарт. И третий персонаж, кажется, это какая-то попсовая панк-группа, это такая ошибка включилась у меня.

Дальше, если брать массовую культуру, как вообще weird проявляется? Ну, странное, да. Вот, собственно, weird-fiction: в связи со спекулятивным реализмом снова поднимается такое направление, которое не стало в свое время мэйнстримом. Справа, если отсюда смотреть, сериалы «South Park» и «Adventure Time» («Время приключений»), а слева — «Рик и Морти» и «По ту сторону изгороди». Если вы смотрите сериалы, где множество сезонов — «Adventure Time» и «South Park» — то вы чувствуете, что сериалы отстают на самом деле: они вроде эксплуатируют эстетику странного, странных ситуаций, странных объектов, но вы понимаете, что это чуть несовременно. И в чем их несовременность: проанализируем про [для] себя. Несовременность, я думаю, в том, что «South Park» эксплуатирует эстетику и содержание постмодернистские, порой китчевое, ироническое отношение, а «Adventure Time» ‒ скорее детское: детская страна, хотя там и (спойлер) по нарративу, когда вы смотрите, в один момент вы узнаете происхождение мира, в котором все происходит, и понимаете, что это какая-то постапокалиптическая Земля, но даже после того, как вы это узнаете, вы все равно продолжаете блуждать в детском сне, пространстве принцесс, всяких добрых собак, и даже живые мертвецы там не злые. Совершенно противоположные проекты ‒ «Рик и Морти» и «По ту сторону изгороди», где есть такая, ну, что ли, экзистенциальная составляющая, пессимистическая составляющая, где вам постоянно показывают странный (жуткий) мир, лавкрафтианский мир, с чудовищами, куда вы вброшены, и оба эти сериалы наполнены пессимизмом Томаса Лиготти, если вы в них погружаетесь — вы это видите. Ключевой момент сериала «Рик и Морти», он происходит в первом сезоне… В чем вообще содержательность ситкома, его форма? В том, что в конце каждой серии, — например, «Adventure Time» если вспомнить, — есть какая-то проблематика, которая побуждает героев к действию, и в конце серии все возвращается на круги своя, то есть герои возвращаются в любимый дом, спасают принцессу и прочее. В одной из серий сериала «Рик и Морти» происходит какая-то фигня, на планету попадает мутаген, мы всюду видим монстров, таких, аморфных ктулху-подобных, и думаем: «Чем же все кончится?», «Как герои сейчас выберутся из ситуации?». Герои делают очень просто: они переезжают в параллельный мир, где их двойники погибли в ходе эксперимента. И они занимают свободное пространство. То есть эти сериалы не боятся показывать пессимистический, лавкрафтианский мир, постгуманистический, где человечеству уже приходит конец или скоро придет конец, или уже пришел конец. В этом их современность на мой взгляд, их линия weird-fiction.

Дальше я представлю некоторых, на мой взгляд, участников weird-сцены. Начну я с «друзей» и «врагов» weird-сцены. Вот, на мой взгляд, так называемые «враги» в кавычках, я думаю, что все вы эти группы узнали, но давайте я еще раз назову. «Враги» — что тут имеется в виду? Скорее идеологические. Не то что с ними надо драться или в их адрес говорить какие-то обидные колкости, неприятные вещи, а просто это группы, эстетически и теоретически находящиеся на других позициях. Основной прием этих групп — это эффект отчуждающий, капиталистический эффект, то есть у них «сильная эстетика», мы можем говорить не о «нойзе», а о тональной музыке, о

Потом, в ситуации «друзья» и ситуации «соседи», которые сейчас активно существуют, и даже такие проекты… Еще, кстати, я изучаю субкультуру: часто субкультура, хотя weird-сцена это не субкультура, субкультура часто определяется дискурсивно и формально, когда про нее пишут СМИ. Многие субкультуры появились

Ну и «Sound Artists». Вот один из лидеров sound artist-сцены — Сергей Касич. Сейчас, кстати, напротив идет выставка «Сономания» сообщества Sound Artist. Достаточно интересная выставка, и, конечно, Sound Artist — это явление, у которого тоже существуют свои фестивали, подготовленные среды и «самости», такие, самые известные. Они где-то посередине, конечно, между музыкой и

Ладно, я продолжу о генезисе и участниках. Если укореняться, то возможно вспомнить Сергея Курехина — он слева в верхнем углу. Наверное, сегодня этот опыт мы не можем принять и делать то же самое что он. Курехин, конечно, постмодернист, он даже был продолжателем идей Джона Зорна, и если Джон Зорн в своей музыке, в своем методе жонглировал стилями, то Курехин вообще культурными ситуациями, культурными кодами жонглировал. То есть после, допустим, металистов, на сцене танцевали евреи народные еврейские танцы. У него, конечно, постмодернистский подход такого «открытого» произведения, но в итоге все в очень странную театральную ситуацию превращалось, для него очень были важны форма и эффект. Вы все читали какие-то воспоминания о Курехине, там, допустим, из Питера в Москву на концерт Поп-Механики едет поезд и все там учат риффы, — он писал музыку, импровизации конечно там было много, но было «тело» его Поп-Механики, где были музыкальные произведения представлены, которые писал Курехин, надо было ехать на мероприятие и учить на гитаре риффы. Поэтому, конечно, Курехин занимался чем-то близким, но напрямую взять его методы мы не можем.

На мой взгляд намного более интересный персонаж, который до сих пор действует в московской художественной среде — это Александр Петлюра, он — это чистый прото-weird-fiction. Он занимался странными практиками, одеждой, до сих пор его сквот существует, главный его проект это Пани Броня, которая выиграла конкурс «Альтернативная Мисс Вселенная», не помню в каком году. У него такая художественная практика, хотя она не связана с музыкальным, но я помню у него и музыкальные странные перформансы, он, на мой взгляд, интересен и может быть взят «на щит», «на меч» и

В правом верхнем углу — группа Припой, которая тоже скорее к такой ситуации относится, в ивентах Sound Artist выступают, но мне кажется достаточно интересно, этот феномен был и до сих пор есть. Они тоже делают странные перформансы иногда, тоже с

В левом нижнем углу — достаточно интересная ситуация, которая сегодня практически неизвестна, в отличие, например, от Александра Петлюры и Сергея Курехина, которые такие классики современного искусства, это — Денис «Потыкот» [Сидоренко], один из основателей группы ПБОЮЛ, который сегодня живет где-то на юге России, в маленьком городке и преподает в детском ДК. У него был театральный проект в Москве, он делал ряд перформансов интересных, но сегодня забыт и таким outsider’ом является. Про него надо сделать отдельную лекцию большую, рассказать про его проекты. Мне кажется, что дело его живет, группа ПБОЮЛ достаточно интересно в свое время действовала.

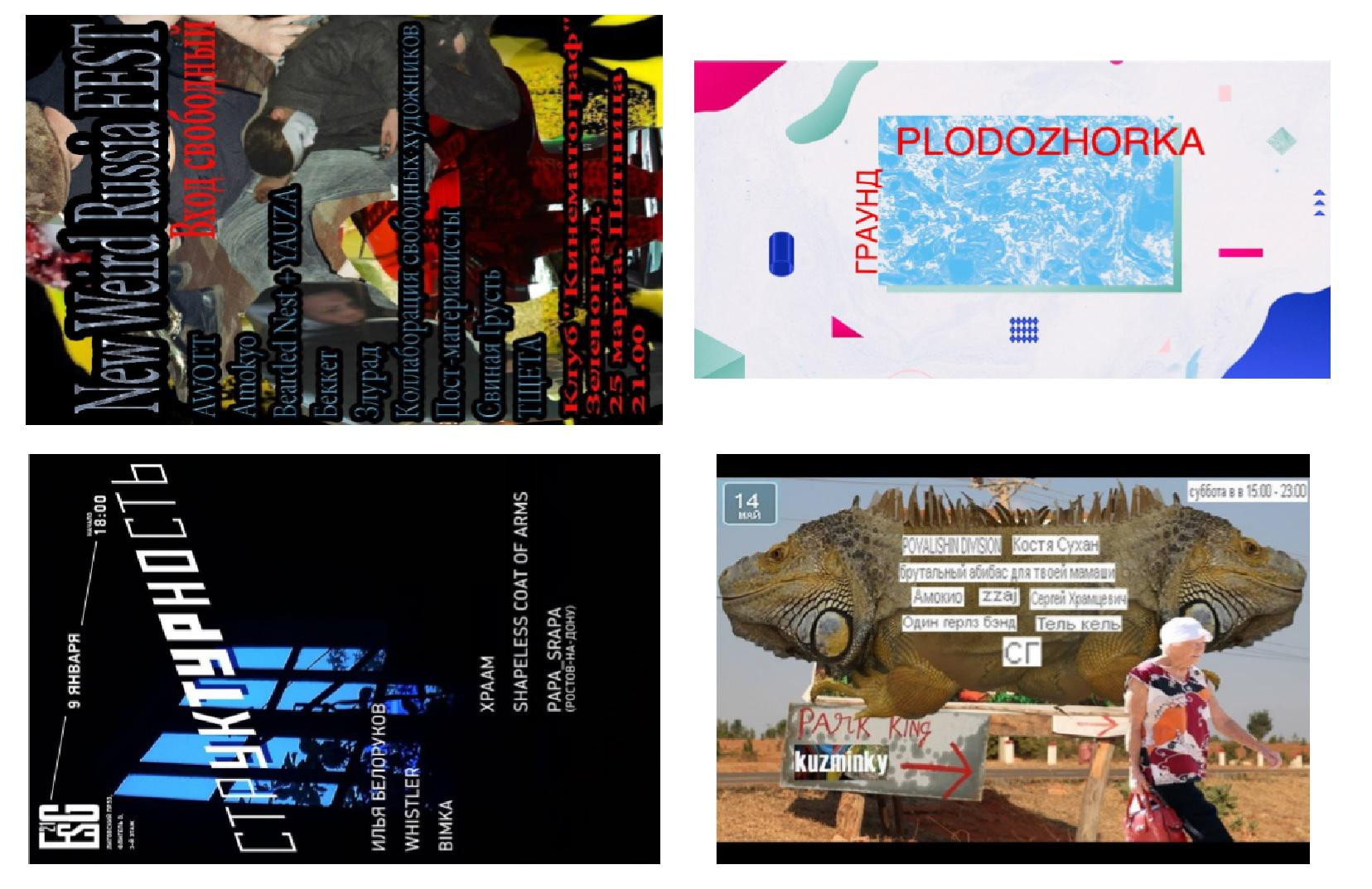

Дальше у меня идут фестивали, которые, на мой взгляд, ограничивают… Не то что бы ограничивают, а по этим фестивалям можно ознакомиться с группами weird-сцены. Это «New Weird Russia», оттуда (в том числе) и название weird-сцены, ребята первые, кто это использовал; «КузЛесФест», «Плодожорка» и «Структурность». Насколько я понимаю, «Структурность» уже не действует, но, на мой взгляд, это было бы что-то интересное, и я не понимаю, почему не продолжается. Надо будет спросить у Леонида Котельникова. Если так [бросить] беглый взгляд, то вот все участники фестиваля «New Weird Russia», в первом приближении это и есть weird-сцена. Хотя, например, здесь есть группа Detieti, на мой взгляд, они используют очень постмодернистские приемы, цитатность, ризоматическая такая цитатность, какие-то кусочки различных известных произведений, коллажность. В таком приближении можно считать, что это и есть weird-сцена сегодня, плюс-минус.

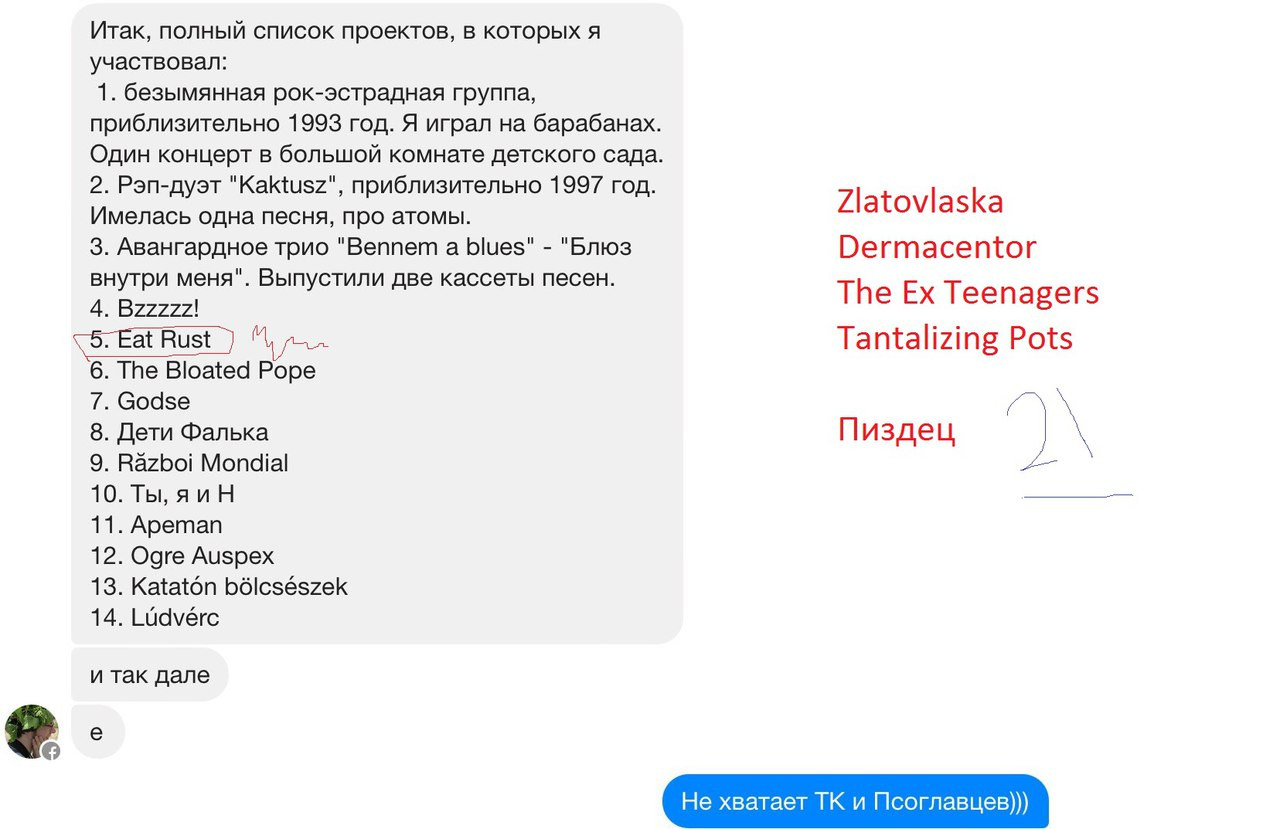

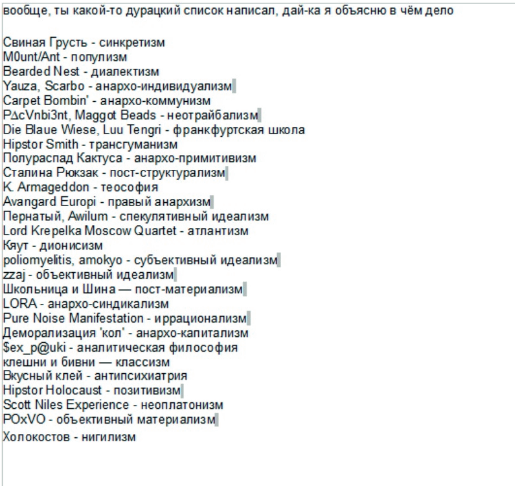

Дальше об участниках, чуть подробнее. Вот Eat Rust, это выписка его проектов — он написал 14 штук, но на самом деле я вспомнил сразу же еще пять, в итоге их стало 21. Это один из, что ли… не методов, но такой почерк музыкантов [weird-сцены]: множество проектов. Наиболее ярко это, конечно, у Тамаша Кишбали (Eat Rust’а), потому что мы просто так на пальцах насчитали 21 проект, часть из них в Венгрии, а на самом деле их еще больше. То есть отличительным признаком сцены можно считать то, что у каждого участника очень много проектов. Вот, кстати, проекты участников группировки Вкусный Клей и группы Mount/Ant**. Здесь проведена параллель между названием группы и

Следующий участник — Анна Содаз. Мне кажется, [что это] тоже классический пример. Во-первых, множество групп, сегодня она уже делает фестивали: например, «OPTIMALINIJA» и «Zinergia»; через неделю у нее будет выставка. Собственно, она отправляла самиздат в Одессу на фестиваль [«Zinergia»], который не доехал. Самиздат был предоставлен в основном участниками андеграунда, weird-сцены, через неделю можно будет увидеть, что с этим самиздатом случилось. Последний проект, которого здесь нет, — вот, собственно, она собирает самиздат, который не доехал до Украины, до Одессы, — и последний ее проект, который она только хочет реализовать, который мне кажется очень интересным, и в контексте weird-сцены тоже — она хочет сделать художника, персонажа, видео-художника, который ездит по спальным районам Москвы и засвечивает стены каким-то случайным видео художественного характера. Мне кажется, достаточно интересный проект, который может и с точки зрения современного искусства рассматриваться, и с точки зрения weird-сцены, т. е. такое «остранение» городского пространства, спальных районов Москвы.

А вот это — график участников группы AWOTT в различные периоды существования группы. Начиналось все с Никиты Оганяна, сегодня это дуэт. В один момент в группе было 6 человек.

Можно, наверное, выделить три генерации weird-сцены. Прото-weird-сцена, которая, наверное, связана с художником Петлюрой, группой ПБОЮЛ. ПБОЮЛ в 2004 г. образовались и активно гастролировали, на тот момент таких групп было не много, по крайней мере я спрашивал у ПБОЮЛа, они говорят: «Ну, мы достаточно одиноко себя чувствовали». Они когда выступали на «New Weird Russia» [3], они как раз сказали: «Нифига себе, оказывается, таких групп много!», потому что они со сцены ушли и не присутствуют в этом поле. Потом среднее поколение, которое возглавляет группа AWOTT, это уже позже, ближе к '10-ым годам они начали активно работать. И самое молодое поколение, которое связано с сообществом Вкусный Клей, — ребята тоже молодцы, много чего делают, организуют мероприятия. Они представляют из себя по-настоящему сообщество, мне это очень нравится, потому что там кроме музыкантов есть еще много странных личностей — мне кажется, это очень хорошая среда, из которой может родиться что-то интересное, собственно, я Вкусный Клей, Mount/Ant всеми руками поддерживаю и считаю, что это очень интересно. Так, а вот это — Галактика Лабрадор, он тоже участник weird-сцены, участвует в ряде проектов и сегодня будет выступать. Я к тому, что движение, собственно, пост-гумантистическое, где и собаки могут участвовать.

Еще такие, спорные персонажи, о которых тоже хотелось бы поговорить. Московский коммерсант, участник множества групп, которые не выступают, это Derrick Morgan, или «Вконтакте» Charles Manson, которого часто можно увидеть на мероприятиях. Вот это — мероприятие в Музее индустриальной культуры. Он сегодня, конечно, в социальных сетях собирает не много лайков, но, мне кажется, что вся его деятельность, такая, непонятная, очень отвечает тому, чем занимается weird-сцена: какие-то странные мероприятия, странные открытия выставок, на которые никто не приходит, какие-то странные книжки — сегодня как раз мы посмотрим его книжку, которую он будет презентовать здесь в 17:30, она называется «Трактат». Странное название, которое куда-то в античность нас уводит.

Следующий персонаж, мне кажется, что вот это — настоящий авангард, это куда актуальнее, чем Петр Павленский и Дональд Трамп, на сегодня, мне кажется, это самое интересное, что формально происходит в Сети. Это уфимский блогер Павла Павлович. Впервые я познакомился [с ней] на встрече weird-сцены, группа Mount/Ant меня познакомила с ней. В чем интерес? Во-первых, девушка [19]99 года рождения, самое молодое поколение, т. е. ей нет 20-ти лет, она только собирается поступать в институт. Кстати, когда я у нее брал интервью, попросил рассказать о ее деятельности, она сказала: «Ну только родителям моим не рассказывайте», я сказал: «Ладно, хорошо, родителям не скажу, только на лекции». В чем… Чем. В чем… Ее, наверное, надо позже рассказывать, через weird object, позже про нее расскажу, ладно. Это, я думаю, мы совместим со спекулятивным реализмом. Но главный ее прием — ведение множества социальных сетей и групп в социальных сетях; никогда человек не фотографирует свое лицо, а уделяет место каким-то частям тела, друзьям, непонятным тусовкам, это такая эстетика вообще современного молодого человека, которому нет 20-ти, тинейджера; и последнее такое крупное, я не знаю как это назвать, СМИ, скандал [в СМИ], связанный с псковскими подростками, если вы посмотрите, почитаете Ленту.ру и другие новостные сайты, и сталкиваетесь с эстетикой псковских подростков, вы видите отрывки «слабой» эстетики: картинки, видео, где завален горизонт и видна [только] часть снимаемого или снимающего. Мне кажется, это очень современная форма коммуникации.

И вот такой проект Сергея Касича, который мне тоже очень нравится, очень близок к

Почему здесь эта картинка? Поднимался вопрос, когда мы обсуждали, в социальных сетях, и по поводу публики — действительно, на фестивали werid-сцены ходит не так много народу, и в основном одни музыканты слушают других музыкантов, и мне кажется, что нельзя в

Дальше несколько слайдов — на них можно остановиться, собственно, существует в Сети лекция на фонде ВАК [Д. В. ?] Громова, такого теоретика, про субкультуры, и тут некоторые рамки того, что такое субкультура. Идентификационные признаки субкультур: «первый уровень: система ценностей, стиль жизни», и вот «второй уровень: некоторые вторичные совместные практики, самоназвание» и прочее. Я думаю, дальше в дискуссии эти слайды могут нам как-то помочь. Лектор, когда он обращается к субкультуре, он также говорит, что все субкультуры — и левые, и правые, и анархические, — они на контркультурности построены, и отчасти, мне кажется, weird-сообщество тоже на контркультурности построено, то, что это протест,

На чем хотелось бы остановиться: когда мы говорим про странное, я подумал, как в истории искусств это представлено? Наверное, странное появляется (не первый раз, но вот так, узнаваемо), в современности и относится к работам русских формалистов. [В. Б.] Шкловский вводит понятие «остранение» на примере «Войны и Мира» Льва Николаевича Толстого. Вам видно, прочитать? Тут пример остранения в литературе. Давайте расскажу: тут Толстой описывает какой-то спектакль или даже оперу, но так, как будто рассказчик это видит в первый раз. «На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображаюшие деревья». Т. е. прием очень простой — он относится конечно не к… Актеры в этот момент не занимаются weird-fiction’ом, это оптика писателя и оптика нарратора, он видит все как в первый раз и описывает, как будто он видит вне контекста театра. Он пришел в театр первый раз и все рассказывает, а до этого жил в деревне. С отстранением весь XX век связан, это характерный пример, характерный метод вообще создания художественного произведения. Все фестивали weird-сцены, момент остранения там, конечно, присутствует, потому что это не совсем музыкальный фестиваль, как «Пикник Афиши», это нечто другое.

Дальше, давайте возьмем странные объекты и сюрреализм и дадаизм. Вот это, собственно, работа Марселя Дюшана. Вообще, сюрреализм и дадаизм — такие течения, которые относятся к авангарду XX в., и с дадаизмом и сюрреализмом связана художественная ситуация большая, это не только объекты, сюрреализм — литературное течение, и Бретон был писателем, лидер сюрреалистов. Для них создание странного объекта — это эмансипаторная практика, которая освобождает и художника, и зрителя. Они были политически ангажированными и делали, собственно, революцию. Сегодня, конечно, политический момент weird-сцены, он пока что… Ну нет никакой политической позиции у сообщества общей. Хотя ее можно нащупать и прийти к ней.

Дальше, собственно, weird object. Вот, это Грэм Харман, интеллектуальный мэйнстрим, спекулятивный реализм или объектно-ориентированная онтология. Он — один из ведущих философов этой ситуации объектно-ориентированной онтологии, недавно приезжал в Москву. Вот Томас Лиготти, писатель. Спекулятивные реалисты часто обращаются к современной готической литературе. А вот это — персонаж сериала «Настоящий детектив», я забыл, как его зовут, Мэттью Макконахи его играет, и там был скандал, потому что Мэттью Макконахи — такой пессимист, и после съемок сериала был такой скандал: все фразы Мэттью Макконахи ‒ по сути наработки Томаса Лиготти, просто чуть переработанные…

Собственно, его основная позиция — такого пессимиста темного, что вокруг разруха и тьма, скоро конец, конец человечества. Основная идея weird object появляется, конечно, в трудах спекулятивных реалистов. Основная идея спекулятивных реалистов — отказ от субъекта. Субъект очень важен для всей западноевропейской философии, там

И мы, наверное, закончим вот этим слайдом — это две работы Дюшана. Слева «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», а справа — его знаменитый «Фонтан». В этих двух работах основное напряжение, которое существует до сих пор, в этой борьбе победил, конечно же, писсуар, ну, или «Фонтан». И в чем смысл «Фонтана» Дюшана? Это хороший пример, классический, контекстного искусства: Дюшан заносит писсуар в музей или на выставку, и он становится произведением искусства, а до этого он был обычной вещью. Т. е. Дюшан говорит о том, что контекст определяет, относится ли тот или иной объект к искусству или нет. А слева — такая странная вещь, которая относится к weird object, с этой картиной связана полемика Дюшана с доминирующими на тот момент кубистами. В чем был основной метод кубистов? Они изображали на плоскости все грани объекта. Если вы все соберете вместе, то вы можете получить искомый объект в прямой перспективе, центральной перспективе. А Дюшан в своей работе… Насколько я понимаю, в тот момент даже обнаженный человек не прочитывался в этой работе. Т. е., если вы соберете все грани, как у кубистов, как у Пикассо, в этой картине, то вы не соберете обычную женщину из этой картинки, вы соберете нечто странное, некоторый странный объект, который уже будет не человеком, а нечто там третьим. Конечно, в искусстве после Дюшана, с 60-х годов начала побеждать линия не объектная, а контекстная, все искусство концептуализма, постмодернизма потом строилось на контексте. И сегодня, до сих пор, в современном искусстве линия объектная, странного объекта — маргинальная линия, ее часто критикуют за связь с золотой пуповиной, у художников, которые начинают заниматься объектами, на сегодня это маргинальная ситуация. Давайте еще странный объект хороший Дюшановский рассмотрим, называется «Велосипедное колесо». Это не

Наверое, я начну заканчивать, я в принципе сказал… Ну, вот он Говард Лавкрафт, если кто забыл, как выглядит Лавкрафт. Вот, в общем, моя общая какая-то линия. Может, у

Артем Гитлюшка: Ну смотри, Алек, проблема в чем… Мне на самом деле понравилось, кроме того, что в плане исторических каких-то моментов, ты некоторые вещи не уловил, например, относительно современного состояния, к которому все ты и подводишь. Но вдаваться в критику этих подробностей, особенно того, что мы «первые» использовали слово weird… Нет, про это я

Но, в любом случае, вопрос заключается в том, что ты понимаешь под weird’ом, потому что я не могу как-то описать этот момент эстетический, этот момент перцепции в искусстве. Он находится, собственно говоря, в

Алек Петук: На самом деле, надо вообще понять, нужна ли вот такая концептуализация и понимаемость для сегодняшнего музыканта. И вообще андеграунд-музыкант, он обычно герметичный, сам в себе, и ему не очень интересна теория, он как делает, так и делает. Еще раз про странное: странное в искусстве, на мой взгляд, это работы сюрреалистов, потому что мы всегда [там] сталкиваемся со странным объектом, это основной их прием. Вообще у сюрреалистов такой… Вот они занимаются сном, и они делают такой объект между реальностью и… Сюрреальность это реальность-из-сна. И они делали объект на грани. И когда вы приходите на выставку сюрреалистов, конечно, вы всегда встречаете странный объект. Сегодня сюрреализм ‒ это классика, но это такой пример странного объекта. Потом, если мы берем современных спекулятивных реалистов, то, еще раз, там странный объект — лавкрафтианский монстр или живой мертвец, если мы берем массовую культуру.

Если мы берем нашу ситуацию каких-то фестивалей, мне кажется, что это некоторая location, где происходит некоторая странная деятельность, где ты не можешь уловить основную логику и где собственно музыкальная деятельность часто находится на втором плане, убрана. Я не знаю, как назвать ситуацию, связанную с группами вот такого хипстерского рока, это же все в основном как коммерческие группы, которые собирают в клубе народ, они гастролируют, это профессиональные музыканты, и, если вы приходите на ивент группы, то взгляд находится вот здесь, на сцене, есть такой авторитарный момент. А для странного, мне кажется, можно адорнианскую критику использовать, только можно пойти дальше: Адорно говорил о том, что даже такое явление, как

Может еще есть какие-то замечания к лекции? На самом деле, субъективный очень был взгляд мой на всю ситуацию, которую надо осмыслить как бы критически. И вообще сегодня как бы музыканты пришли, и любая часть может быть интересна, любая какая-то мысль.

Евгения Силитусова: Можно к вам вопрос? Вот я после фестиваля приеду домой: что можно посмотреть?

Алек Петук: Это несколько отвлекает нас от основной темы, но еще раз объясню, что, если мы

Тамаш Кишбали: Подожди… «Настоящий детектив» это же… [неразборчиво].

Алек Петук: Нет, ну еще раз, смотрите. Это хороший вопрос, но… Смотри, у меня критика Hellspin только формальная.

Тамаш Кишбали: А я тоже применяю формальную критику «Настоящего детектива».

Алек Петук: Не-не-не, я говорю сейчас про «Настоящий детектив» то, что там есть общее настроение, ну, Томаса Лиготти, гуманистического пессимизма, конца цивилизации, вот в этом смысле. И в этом смысле я говорю про «[По] ту сторону изгороди» и про «Рик и Морти», т. е. там постоянный такой как бы нигилизм и пессимизм, постоянные аварии и негатив путей и выходов. А Hellspin, да вообще рок-музыка, вокруг такой рефлексии построена, вокруг пессимизма, некоторого тяжелого положения человека. Рок-музыку можно слева прочитать, понятно, что она родилась из блюза, но сегодня, я считаю, ей глупо заниматься, потому что это некоторый мэйнстрим, уже дизайн, хотя вроде бы…

Тамаш Кишбали: А «Настоящий детектив» — это самый что ни на есть мэйнстрим с изолированным продуктом. Т. е. если случится слово «коммерческий» [неразборчиво].

Алек Петук: В этом смысле да, конечно, с точки зрения капитализма/антикапитализма за это можно покритиковать. Я, собственно, брал примеры из массовой культуры, как этот weird object проявлен, т. е. в сериалах, которые все смотрят. Понятно, что на сегодня «большой нарратив» это не роман и не кино — это уже что-то маргинальное, да? — а объединяющим общим «большим нарративом», длинным нарративом, является сериал. Я думаю, что «Настоящий детектив», «Рик и Морти» смотрели все, поэтому я там пытался уловить какие-то актуальные моменты. Еще раз: критика Hellspin в том, что взята как бы форма классического рока, которая не выдерживает, например, адорнианскую критику, где объективирована женщина как сексуальный объект, где есть основной тон — такая как бы вкусная музыка, которая будет продаваться в барах, если этого захотеть. Мне кажется, для weird-сцены это не характерно.

Можно брать микрофон и дискутировать.

Евгения Силитусова: А Бьянка это weird?

Алек Петук: Нет, думаю Бьянка — нет.

Денис Буртоликов: Бьянка это кринж.

Артем Гитлюшка: Видимо, если зал настолько пассивен, мне придется наседать на Алека, тем более что Миша очень просит это сделать. Смотри, ты рассказываешь о ситуации, но с ситуацией все более-менее ясно. Но у нас есть, например, та же самая группа Hellspin, они выступают, они делают шоу. Это шоу, к которому прикован зритель, которое он обязан смотреть. Это, естественно, политический момент. Но при этом Hellspin работают на некоторый конечный продукт в любом случае. Ты спрашивал, как это все [это — «хипстерский рок»] можно обобщить? Это то, что можно обобщить замечательным журналистским, замечательным в том, что он абсолютно ужасен, термином «Новая русская волна»…

Алек Петук: Вот это все, да?

Артем Гитлюшка: По большей части, по крайней мере. Поэтому вместо Hellspin гораздо интереснее и логичнее было бы видеть здесь [на месте Hellspin] гурппу Буерак, допустим, или группу Пасош.

Алек Петук: Я просто их не знаю.

Артем Гитлюшка: Ну, вот это тебе задание, чтобы изучить, потому что это довольно важная политическая вещь [смешки в зале]. Да, вот, они работают на конечный продукт. Этим конечным продуктом, по крайней мере, в музыке, является альбом, что абсолютно очевидно. Для художника этим является картина или скульптура.

Тамаш Кишбали: Выставка является. Конечным продуктом является выставка.

Артем Гитлюшка: В том и вопрос, что теперь, когда мы переходим — я не очень хорошо насчет хронологии здесь ориентируюсь, но, по крайней мере, последние лет десять это именно проект или выставка. То есть нечто, что не является формой законченной, в том плане, что это не законченная форма, которая может перекочевывать из одного места в другое.

Тамаш Кишбали: XIX век, передвижники.

Артем Гитлюшка: Это уже совершенно нерелевантно, по-моему.

Тамаш Кишбали: Сейчас вопрос не в

Алек Петук: Нет, у Артема другое имеется ввиду. Тут кочует пространство, а там кочуют объекты.

Артем Гитлюшка: Да, именно. Выставка, в любом случае, она сейчас понимается именно как некоторое пространство с некоторыми объектами в нем, это некоторый гештальт, если угодно. И, соответственно, я так понимаю, что, по крайней мере в личных разговорах Алек постоянно отстаивал ту позицию, что мероприятия New Weird Russia и музыканты, которые к этому направлению причастны, и в т.ч., как я понимаю, художники, поскольку Алек является художником, и перформансистов у нас тут половина зала сидит, они работают не на конечный объект, не на создание картины или альбома, они работают на создание атмосферы, на мероприятие, как раз про что я спрашивал, насчет медийного шума. Вообще, возможно ли при этом говорить о том, что New Weird Russia это нечто, что может, по крайней мере, работать на создание монументального произведения, которым является альбом, или это только та ситуация, которая может производить некоторые события, в значении как у Арендт — со-бытие?

Алек Петук: Супер-вопрос, отличный. Моя позиция — политическая, и позиция у меня левая и очень, что ли, кондовая и вульгарная даже. [Есть] такой тезис [Йозефа] Бойса, что «каждый человек — художник», который часто с критической точки зрения слева осмысляется, что каждый человек художником не может быть, потому что он еще — сталевар, машинист метро, продавец и прочее. Мне кажется, что это не так, и мне все большие работы, связанные с «сильной эстетикой», не так интересны, как New Weird Russia. То есть [к «сильной эст.» принадлежат] хорошо записанный альбом, хорошо сыгранный концерт — мне не интересны, для меня здесь больше процессуальность. Хотя уже внутри сообщества, тоже уже… Mount/Ant, если мы смотрим их концерт, то это уже часто довольно уверенная форма: там нет лидирующего тона, но мы видим, что все отрепетировано и все очень хорошо сделано. Или если смотреть группу AWOTT — это очень мастеровая группа, они восемь лет играют, и там иногда Максим [Ионов] стучит по барабанам, и это как в школе музыкальной: очень четкий отскок, четкие звуки; хотя они на одном тоне тоже часто не концентрируются, идет стена звука непонятная. Для меня не интересно отчуждение, большая форма, мне кажется — процессуальность, и чтобы каждый, если они есть, музыкант предложил свой проект и выступил, некоторое открытое сообщество. Мне кажется, эта линия интереснее и, зачастую, когда, если человек, например, 10 лет отработал машинистом, а потом вышел с

Конечно, это некоторый бульон, из которого может произрасти что-то большое. И тот же AWOTT, очень уверенная форма, множество репетиций и прочего — пускай такие отростки появляются, но, мне кажется, важнее ситуации.

Charles Manson: Мне кажется, это общее место в восприятии любого движения, монументального или любого эстетического продукта, все равно восприятие должно быть событием. Никто не может поставить скульптуру и [постоянно] умирать от оргазма, смотря на нее. Это в принципе не работает, т. е. даже если ты создаешь монументальную форму, все равно это работает как событие, в

Алек Петук: Да, да, ну, конечно.

Charles Manson: У меня вопрос основной в связи с попыткой вообще какой-то концептуализации, утверждении, вообще этом разговоре о New Weird: насколько он [разговор и сам New Weird] наследует критической теории, потому что ‒ мы же как бы оттуда растем.

Алек Петук: Ну, наверное. Я это не рассмотрел.

Charles Manson: Мне почему-то кажется, что это первоочередной вопрос для всего процесса, т. е.: насколько он осмысленный с точки зрения развития критической теории и насколько он новый? Насколько это должно работать? Т. е. формат работает, мне кажется, за счет пассивности зрителей, сцены местной, немногочисленности. А ты видишь в этом концептуальную силу, которая наследует предыдущим работам, критической теории, и, соответственно, может дальше что-то дать в этом ключе?

Алек Петук: У меня тяжелое отношение к критической теории. Насколько я понимаю, это работы Маркса и Фрейда.

Весь зал: Нет.

Тамаш Кишбали: Это Адорно и есть.

Артем Гитлюшка: Адорно, Фуко, Делез, это все линия критической теории.

Алек Петук: Ну, адорнианскую линию я провел. Это же, мне кажется, была хорошая логическая перспектива. Т. е. от тональной музыки к додекафонии, и от додекафонии, которая все равно централизована на артиста, к пространству вообще, к странному пространству, к странному месту, к захвату городской среды.

Charles Manson:[неразборчиво, что-то о 1960-х]

Алек Петук: Слушай, вообще я бы себя как художник к

А по поводу зрителей: зритель, я недавно это осознал, умер вслед за автором. Где-то в [19]90-х годах. Зрители сегодня… Сегодня, кстати, очень много народу сидит, я прямо удивлен, думал, что три человека будет; 10 человек — это уже, мне кажется, толпа. Зритель умер, и можно сидеть дома в интернете, в этом смысле, может, нужно отходить от музыки: сегодня, видите, 6-ой «КузЛесФест» ‒ это и фестиваль, и лекция, и дискуссия. Интересно уже приходить к пространствам. Следующий «КузЛесФест», седьмой: сейчас запустили МЦК и можно приехать в середину «Лосиного Острова» на метро, мне кажется, так можно захватывать парки и делать странные мероприятия, и седьмой «КузЛесФест» я хочу сделать, связанный с эстетикой медиумов, не в смысле современного искусства, а в смысле XIX и XX века: вызов духов и прочее. Я, кстати, недавно был в ВШЭ, там общался со студентами, начал говорить про медиумов, про вызов духов, и мне начали сразу фидбэки приходить, о том что в детстве все вызывали [духов]. Мне кажется, это форма интересная: некоторая покинутость, лес, вызов духов.

Интересно осознавал феномен искусствовед Борис Клюшников. Он проводил параллель с коллективными действиями. Фестивали «New Weird Russia» и «КузЛесФест», их фишка, — они не уезжают далеко за город. Они ищут пространство в парках, ищут пространство, которое готово их вписывать. Этот момент еще интересен: не надо уезжать далеко сегодня. [с усмешкой] Но зрителя при этом нет.

Charles Manson: Ты можешь прояснить свою позицию про смерть зрителя, я немного не в теме вообще.

Алек Петук: Ну, наверное, связано с развитием Интернета. Сегодня понятно, что есть какие-то дикие коммерческие мероприятия, которые умудряются собирать — ну, Sting если приезжает в Москву, — в общем, интерес, но вы понимаете ситуацию как раз Курехина? Смотришь какой-то перформанс Курехина — кроме театральных перформансов [таких], где вся московская или петербургская сцена танцевала на сцене, выходили коровы, танцевальные ансамбли, — были такие эстетские перформансы, где он один долго читал лекцию, например, и приходили толпы народу и платили деньги за билет, притом что явный авангард. Франциско Инфанте, художник-семидесятник, ‒ мне рассказывали, что в [19]90-х он творческий вечер, лекцию устраивает, и приходят толпы народа, 300 человек. Еще билеты платные, он еще зарабатывает. Сегодня такой ситуации нету, никакого интереса к культуре авангардной, андеграундной, есть только какие-то центры художественные, типа МАМА там или MMOMA, московское художественное искусство, там есть тусовка. А так особого интереса нет, потому что все дома сидят.

Charles Manson: То есть ты про… Ну, где «слабый бог», это все? «Слабая эстетика»?

Алек Петук: Да. «Слабая эстетика» да, «слабая эстетика» еще с современной миграцией образов связана, потому что… Ну, вот вся моя сегодняшняя презентация — это «слабая эстетика», потому что картинки эти, если их отпечатать, — видите, они еще засвечены фонарем, — это все 70 кб, все скачано из соцсетей и

Никита Сульфозин: 10000!

Алек Петук: Да, 10000. Так вот, я попросил открыть (почему-то у меня закрыт «ВКонтакте» доступ к его банку картинок), и я смотрю, что у блогера Павлы Павлович 60000 картинок: она постоянно сохраняет странные объекты из своей жизни, из интернета. Такие кочующие картинки, конечно, к «слабой эстетике» относятся, и формально, и дигитально: они 70 кб занимают.

И часто, если вспомнить «Free [Music] Fest [3]», в котором сообщество New Weird Russia участвовало, который был в [Санкт-]Петербурге в баре «Все просто!», то там тоже… Сначала выступила группа, которая играет рок современный, люди собрались смотреть. А как только начали странные объекты звучать и странные группы играть, как «слабая эстетика» появилась, где нет тона, общей линии, то пространство «провалилось» и интерес [публики] начал переходить от сцены к пространству бара, улицы. Про это я говорю.

Charles Manson: Насчет этой идеи о том, что новые технологии… Мне кажется, суть не меняется: раньше у людей не было способа как-то воспринимать культуру, кроме книги — они приходили на лекции, а теперь они могут это делать, не выходя из дома. Может, и тогда не было зрителя? Физически это, конечно, по-другому: ты сидишь дома за экраном, а тогда ты встал и пошел, но ты понимаешь, что здесь изменилось на

Из зала: Коммуникация по-другому была выстроена.

Алек Петук: Как ты жил раньше? Информация участвовала в реальности по факту. А сейчас просто в день проходит 10000 мероприятий, приглашают везде. Ты просто находишься в поле с постоянно пересекающимися событиями, даже не знаешь куда пойти, в том числе и с этим связано.

Артем Гитлюшка: Можно я немного возражу Остапу?

Из зала: Возьми микрофон…

Артем Гитлюшка: Ну да, у меня голос слабый. Смотри, [Остап], один из факторов изменения ситуации — не только то, что люди сидят дома в интернете и авторитет концентрируется

Поэтому, не то что бы зритель совсем умирает, в том плане, в каком хоронили автора в свое время, но зритель расплывается, зритель расплывается в одну большую лужу, простите за термин, с автором.

Алек Петук: Есть еще у

Евгения Силитусова: Мы посовещались и решили задать лично тебе такой важный вопрос: сколько лет Галактике?

Алек Петук: Галактике шесть лет, она довольно старая. Вот сейчас будет грызть грушу, но груша большая и ей это с трудом дастся. По поводу смерти зрителя… Нет, я хотел про уфимского блогера сказать.

В чем тут для меня был weird object, — я напомню, что для спекулятивных реалистов weird object это тот объект, у которого есть скрытые свойства, которые вдруг проявляются, живой мертвец. Обычно даже в фильмах ужасов первый кадр действует так, что мертвец лежит и вдруг вскакивает и набрасывается на героя и в этом, собственно, странность объекта, проявляюстя другие качества. И в этом смысле как раз мне была Павла интересна: тем, что я встречаюсь с подростком, который еще только войдет во взрослую жизнь, не является актором каких-то систем, а все, что может подросток говорить, это: «Ну, я там собираюсь поступать на психолога…» — такая очень обычная коммуникация, практически как с дитем, маленьким человеком. И потом я вдруг знакомлюсь с ней в социальных сетях и вижу там, что у нее 1000 подписчиков, что она автор каких-то там… В общем, я заново ее пересобираю, как странный объект. И действительно, на сегодня этот тезис, что «каждый человек — художник», начинает срабатывать в том смысле, что у каждого есть социальная сеть, и он себя своей коллекцией как бы представляет. Ссылками, коллекцией и прочим. Еще раз: странность Павлы в том, что она себя пересобирает за счет социальных сетей. Мне кажется, вот это интересно. Является активным актором, у нее 1000 подписчиков, решается, уедет ли она в Бурятию или нет, потому что ее пост должен собрать 1000 перепостов, сейчас 970. Это интересные практики, которые близки к сюрреалистическим практикам.

Тамаш, может у тебя есть еще что-то сказать? [неразборчивые ответы Тамаша] Ну ты же у нас искусствовед… Нету ни у кого ничего больше сказать? Есть? Ну, выходите, вот микрофон стоит.

Кирилл Агеев: Хочу спросить как человек далекий от

Аплодисменты.

Алек Петук: Да, вопрос отличный. Я тоже об этом говорил, что тут на самом деле все сводится к проблеме смотрения, во-первых, и к проблеме, опять же, видите… Я всегда получаю удовольствие, потому что для меня… Ну, я сейчас от себя отвечу, кто-нибудь еще другой может ответить, потому что я лишь часть weird-сцены, я не могу говорить от всех. Я получаю удовольствие, потому что, еще раз, мне как художнику, — основной метод современного художника это развитие восприятия, вообще восприятие, и рефлексия, — и мне, как человеку восприимчивому, вообще интересно попадать в странные пространства, а когда ты еще выступаешь в 3 часа ночи, то надо еще и выжить в этом странном пространстве: прослушать весь музыкальный материал, который иногда невозможно слушать, найти какие-то интересные коммуникации, найти, где находится туалет, — на Мазербейсе, например, мы долго искали туалет, — найти место, где купить сок и туалетную бумагу. Поэтому, с точки зрения такой психогеографической… психогеографической практики, мне это интересно. Хотя бывают, наверное, и формально интересные выступления. Но меня просто музыка не сильно интересует.

У

Charles Manson: Мне кажется, согласен с тем, что ты сказал. Мне кажется, это скорее познавательная практика искусства, именно с точки зрения восприятия, создавать какие-то ситуации, которые отличаются от того, что можно обычно получить, с чем ты обычно имеешь дело, если не затрагивать какие-то социальные эффекты. Хотя с этой точки зрения, социальное [неразборчиво]… мы сейчас больше говорим об эстетических [теоретических?] аспектах. Мне кажется, что на данном этапе весь социологический и критический эффект только в

Алек Петук: На самом деле, дальше надо следующий вопрос задать. Хотя хороший вопрос про удовольствие. Артем, ты будешь про удовольствие говорить? От

Артем Гитлюшка: Не думаю, что серьезный смысл имеет говорить именно об удовольствии.

Алек Петук: Ты как раз на позиции, по-моему, произведения стоишь и «сильной эстетики». Альбом ваш, в

Артем Гитлюшка: Не совсем. Во-первых, я не очень хорошо понимаю, почему Ролан Барт назван реакционным философом…

Алек Петук: Я тоже, кстати, не понял.

Артем Гитлюшка: …у меня есть какие-то догадки, но это длительное обсуждение должно быть. Во-вторых, удовольствие. А что мы понимаем под «удовольствием»? Удовольствие интеллектуальное — это именно то удовольствие адорнианское, удовольствие от медленного вчитывания, понимания, референций, и как раз оно никоим образом не может быть сведено к аффекту таком случае.

Кирилл Агеев: Это «наслаждение».

Артем Гитлюшка: Да, да, наслаждение здесь будет очень хорошим, корректным термином. Его можно получать, в принципе, от форм в первую очередь сложных: как раз к чему я скидывал статью Ивана Смеха в группу «Weird reflection». Смех особенно сильно стоит на той позиции, что единственное удовольствие от искусства, которое должно быть получаемо человеком сознательным — это именно наслаждение, это удовольствие интеллектуальное, это [такое] удовольствие, когда ты разбираешься в содержании, форме и в контексте сразу. Соответственно, произведение в этом плане должно быть крайне комплексным.

Такой подход я, конечно, отстаивать не могу. И вообще эта категория произведения монументального, которое, опять же, важно и для «наслаждения», и для цитируемого мной Ивана Смеха, оно может иметь место именно в ряду не с

Поэтому, в целом от мероприятий получать удовольствие не только возможно, но и в принципе необходимо, но при этом от мероприятий не стоит рассчитывать на удовольствие категории désire, которую приводит Кирилл.

Charles Manson: А давайте поднимем руки те, кто получает удовольствие от мероприятий New Weird Russia-сцены. [чуть больше половины зала поднимают руки]. Хм, почти пополам.

Алек Петук: Можно еще все рассмотреть с конформистских каких-то позиций: вообще люди хотят выступать, создают группы, хотят быть участниками групп и быть музыкантами, а не геологами, например. Можно с конформистских позиций это рассмотреть, как бы деконструировать. Но смотрите: по времени у нас презентация «Трактата».

Charles Manson: Мне кажется, это можно вписать в дискуссию.

[некоторое время решаются организационные вопросы и вопросы тайминга]

Charles Manson: Вот «Трактат». Можно его просто полистать, посмотреть. Презентация книги… Мне кажется, это бессмысленно, с той точки зрения, что книга как произведение… Условно говоря, когда ты делаешь такое произведение, то надо рассчитывать на отрыв его от контекста в

Алек Петук: Когда я смотрел скриншоты, я подумал, что это конкретная поэзия. Нет?

Charles Manson: «Конкретная поэзия»? Что это значит?

Алек Петук: Это такой жанр поэзии, из [19]70-х, что-то между графикой и поэзией, когда все эти символы и значки используются как некоторый нарратив, который воспринимается не

Charles Manson:[сначала неразборчиво

Далее все неразборчиво

Михаил Соленый: У меня такое замечание

Из зала: Он негров не любил.

Михаил Соленый: Да, негров не любил. И очень многие его рассказы, там, «Ктулху»… Из того, что я читал, у него в принципе три тематики: первая тематика — неестественные культы, т. е. другое построение общества, Ктулху, Йог-Сотот, это первое. Ладно, второе опустим, пусть будет две позиции. И вторая позиция: у него есть рассказ более традиционный, наверное, не очень лавкрафтовский, где человек приезжает на велосипеде к

Но и Батай, и Лавкрафт… Батай идет из романтизма, Лавкрафт из готики… Вы, наверное, поняли, что я хочу сказать. А weird reflection на самом деле — оно не страшное и оно не концентрируется на

Артем Гитлюшка: Если можно, я скажу буквально два предложения. То, что Миша сейчас говорил, навело меня, в столкновении с той идеей, о которой я говорил Алеку в связи со статьей «Жуткое» Фрейда. Ты так не прочитал ее? Те, кто читали, меня поймут, что weird — это тот момент, та эстетическая точка, в которой ты ожидаешь появление жуткого, но оно не появляется.

Михаил Соленый: Да, я про то, что бинарная оппозиция здесь не срабатывает, появляется какой-то многополярный мир.

Далее неразборчиво

Примечания редактора:

* На самом деле Евгения не является лидером упомянутой группы, это должность, по ее собственному заявлению, занимает Владимир Журавлев.

** На деле же список проектов сообщества Вкусный Клей весьма неполон, а также включает в себя часть проектов, не входящих в сообщество, но включающих на постоянной или сессионной основе участников упомянутой группировки.