Ты же сама сказала, что...

Драматурги Евгений Казачков и Наталья Зайцева обсуждают домашнее насилие, феминизм и борьбу за гражданские права перед премьерой спектакля «Абьюз». Отрывки разговора публиковались в фейсбуке ЦИМа, здесь — полный текст беседы.

Расшифровка: Анастасия Фоломеева

Евгений Казачков: Каким ты видишь идеальный мир?

Наталья Зайцева: Таким, какой он сейчас есть, но продолжающим развиваться в сторону гуманизма.

ЕК: Что такое гуманизм?

НЗ: Философия, во главе угла которой счастье человека.

ЕК: Что такое счастье человека?

НЗ: Я все равно возвращаюсь к своей первоначальной фразе про гуманизм. Это не пустые слова, это некий вектор, по которому развивается человечество уже давно, и эти универсальные правила, которые влияют на наше личное общение — они тоже развиваются. Грубо говоря, была сегрегация в Америке, когда не могли чернокожие и белый человек сидеть за одним столом, как мы сейчас, и спорить про гуманизм. Тогда такое невозможно было представить.

ЕК: Нет, именно это и происходило. Это и помогло, по большей части, преодолеть сегрегацию. Почему борьба за гражданские права достигла больших успехов в 60-е годы? Потому что шла борьба между традициями, которые были приняты в определенных частях страны, и между законами, принятыми для всей страны. И то, и другое было принято. Это был спор между принятым и принятым. И эти споры выявляли противоречия: «Господа, если мы это приняли, давайте этому следовать, а не следовать неписанным традициям».

НЗ: Я с тобой согласна. Идея прав человека развивается. Я не понимаю, к чему ты это.

ЕК: Я поясню. Спасибо тебе, что ты подняла вопрос о борьбе за гражданские права и сегрегации. Что делал Мартин Лютер Кинг? Он говорил об идеальном мире, который он видит, он говорил: у меня есть мечта, и я представляю, как этот мир выглядит, как закон работает, и как от этого людям хорошо, и как мы вместе живем. А когда этого нет, вот, какие проблемы, почувствуйте. Я не могу сказать дочке, почему мы сейчас не можем пойти в парк, у меня язык примерзает к нёбу. Я не могу это сказать, это унизительно для человека, вне зависимости от расы. Вы же понимаете, как это унизительно. И вы понимаете, как будет прекрасен этот мир и каждому будет место в этом мире, который я вам предлагаю в качестве мечты.

Поэтому я тебя об этом спрашиваю, чтобы не впадать в споры о мелочах.

Мартин Лютер Кинг и его речь

НЗ: Все, я поняла. Я хочу мир, в котором все: и женщины, и мужчины, и дети, и взрослые, — относятся друг к другу, как к людям, достойным уважения. Я хочу мир, в котором люди занимаются сексом только по согласию и взаимному влечению. Я хочу мир, в котором люди получают справедливую оплату за свой труд. Хочу мир, в котором насилие и унижение наказываются и не поощряются, в котором каждый человек может отстоять себя, в котором каждый человек будет обеспечен возможностью комфортно существовать в этом мире.

ЕК: Обеспечен кем?

НЗ: Кто ему это обеспечит? Это уже другой вопрос. Как там звучит этот девиз: «Власть не дают — ее берут».

ЕК: Свободу, на самом деле.

НЗ: Свободу не дают — ее берут. Важно, чтобы не

ЕК: Как помочь слабым перестать быть слабыми?

НЗ: Слабыми в смысле — бесправными. Как помочь бесправным людям обрести права — вопрос. Как минимум, не продолжать их угнетать, если у тебя есть права.

ЕК: Здесь есть философский и практически религиозный момент. В чем была основа риторики в борьбе за гражданские права? В том, что у людей уже есть права. По праву рождения. И они даны им от Бога. Дальше оказывается, что мешает нам реализовывать наши права — в том числе — наше незнание о правах. Неверие в возможность реализации этих прав, слабость, разобщенность и так далее. Вопрос: как ты думаешь, что нужно, чтобы люди знали, что у них есть права, чувствовали силу на реализацию их прав, знали, где система не дает им реализовать права?

НЗ: Как сделать так, чтобы люди узнали? Рассказать им об этом! Нужно заниматься образованием, просвещением, осознанием, и рассказывать об этом людям, до которых не доходит эта информация.

ЕК: Как им пользоваться этой информацией?

НЗ: Это уж каждый сам решает.

ЕК: Сейчас мы пришли к такой точке: наша задача — дать людям осознать. Дальше мы говорим: думайте сами, как вам разбираться. Не подводим ли мы людей к экзистенциальному тупику? «Спасибо, я жил более-менее счастливо в неведении, что у меня есть проблема, теперь я знаю, что у меня есть проблема, но не знаю, как ее решать».

НЗ: Давай на

ЕК: Допустим, у тебя есть право на честный суд. Ты понимаешь, что это право у тебя есть, но оно не работает! Или когда мы обращаемся к женщинам: «Женщины, дорогие, у вас есть право на уважение, на неприкосновенность тела, и на то, чтобы точно так же иметь справедливый суд и так далее. Знайте об этом». Окей, вот женщины узнали. Что они могут сделать в наших условиях? Есть ли программа действий?

НЗ: Да. Есть такой принцип самоадвокации. Ты, Женя, любишь выступать в фейсбуке по поводу того, что мы, феминистки, занимаемся ненастоящими проблемами, потому что настоящие проблемы в Чечне и так далее…

ЕК: Можно я уточню! Я говорю о том, что люди, которые громки и называют себя феминистками, немножечко подменяют повестку и обесценивают феминистское движение, обесценивают реальное значение проблем, которые есть на самом деле у женщин.

НЗ: Вот я объясняю тебе, почему они это делают. Потому что есть принцип самоадвокации, согласно которому ты в первую очередь говоришь от себя, ты говоришь: «Я». Я сталкивалась в жизни с насилием, я сталкиваюсь с несправедливой оплатой труда, с дискриминацией.

ЕК: Что такое «самоадвокация» по-русски?

НЗ: Ты выступаешь в защиту самого себя в первую очередь. Если ты видишь, что есть проблема у женщин, ты задаешь себе вопрос: А я женщина? — Я женщина. У меня женская социализация? — Да. — С какими проблемами я сталкивалась конкретно?

ЕК: Можно я уточню, как любитель английского языка: по-английски слово advocacy означает не столько защиту, сколько представление себя.

НЗ: Да, да, да. Спасибо, это точнее.

ЕК: Когда мы занимаемся русско-американским обменом с пьесами, они говорят: мы будем делать advocacy нашей пьесы. Не в смысле, что мы ее защищаем. Мы будем ее представлять, рассказывать о ней и помогать ей быть представленной в этом мире.

НЗ: Ты сейчас помог. Я бы так это и объяснила, если бы не растерялась.

ЕК: Каким образом идея о том, что «дорогие друзья, не молчите и не прячьтесь за массой, у вас у каждого есть право голоса, право быть представленным в этом мире и в нашем обществе», может помочь изменению общества? Это вопрос без подвоха, у меня нет ответа. Если все люди в

НЗ: То, что сейчас происходит. Постепенное изменение климата в обществе.

ЕК: В российском?

НЗ: В российском в том числе.

«В нашей стране уже много лет никакие скандалы и публичная огласка чудовищных преступлений не приводят ни к каким результатам».

ЕК: Дай мне примеры.

НЗ: Зазвучали голоса жертв насилия сильнее, люди стали говорить о том, что есть проблема домашнего насилия в России.

ЕК: Как эти вместе звучащие, резонирующие голоса изменят ситуацию с насилием? И изменилась ли она уже?

НЗ: Она поэтому и меняется. Потому что когда эти голоса звучат, то люди, которые попадают в эти ситуации снова и снова, за своей спиной имеют кучу этих голосов, они понимают, что это неправильно и…

ЕК: Да, смотри…

НЗ: Ты можешь меня не перебивать? Это еще одна проблема — называется mansplaining и бесконечное превалирование в беседе.

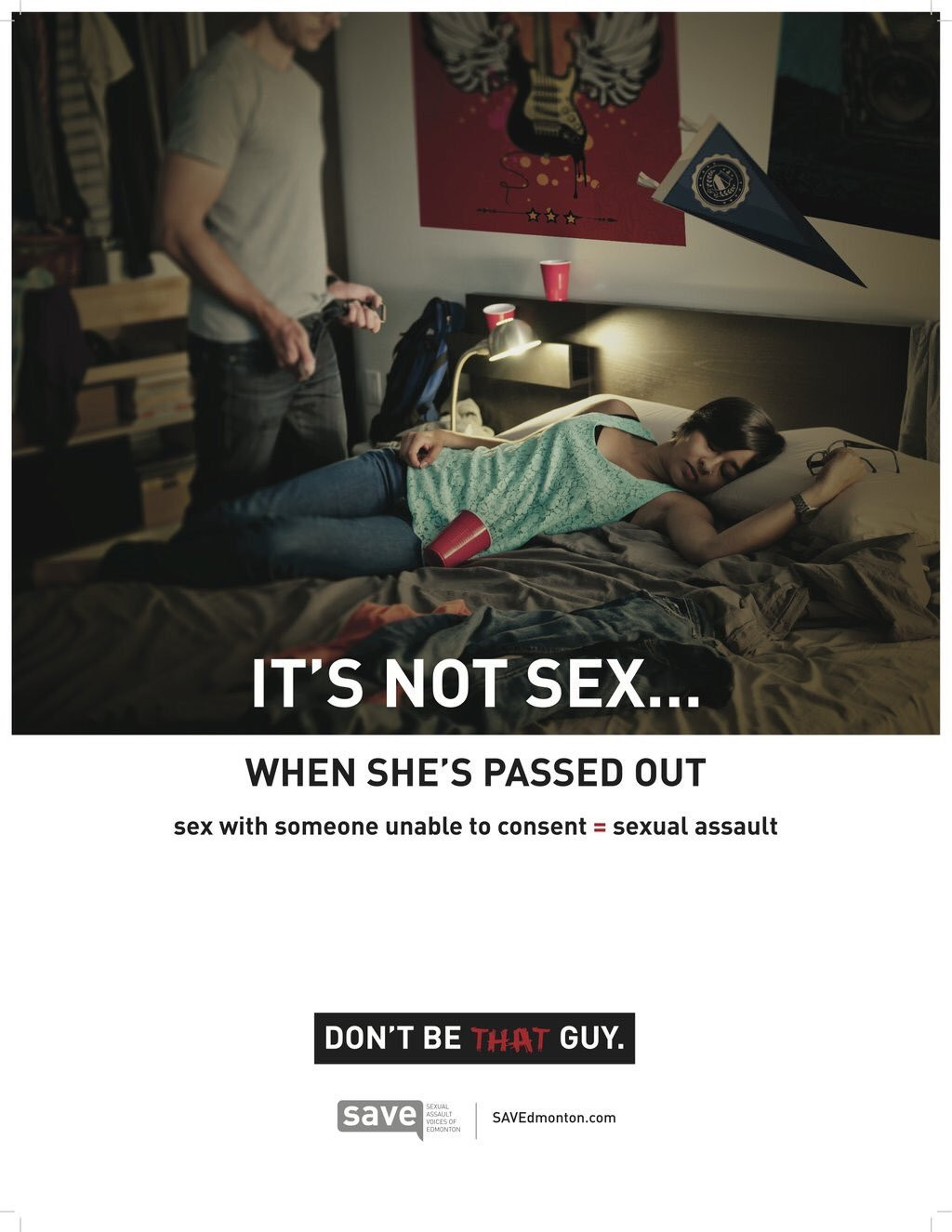

Например, многие люди начинают говорить о том, что у них был случай, когда они были в жопу пьяные, и

ЕК: Ты думаешь?

НЗ: Ну, если они хотят быть хорошими…

ЕК: Подожди.

НЗ:…если для них это преступление в голове, то да.

ЕК: Почему ты думаешь, что они не будут этого делать? Есть ли этому примеры?

НЗ: Потому что они понимают, что творят зло.

ЕК: Ты думаешь, все зло, которое творится в нашей стране, творится, потому что люди не понимают, что они творят зло?

НЗ: Конечно, осознанность имеет значение. Люди, которые лупили своих детей ремнем веками, и перестали это делать, потому что у них появилась идея того, что это вредно, — они же тоже когда-то верили, что делают добро.

ЕК: Ты думаешь это произошло, просто потому что появилась идея в воздухе? Я тебе должен сказать такую вещь к размышлению: борьба за гражданские права стала борьбой не потому, что была идея, а потому что эта идея стала превращаться в конкретные действия. Отмена рабства в США была подготовлена аболиционистами, но рабство отменилось не благодаря этим идеям, а потому что была еще гражданская война. Крепостное право в России было отменено не потому, что была идея о том, что не очень хорошо владеть людьми, а потому что на царя надавили, была сложная экономическая ситуация, все сошлось, и действие было произведено. Или суфражистки: были идеи, а потом произошло действие, публичное, целенаправленное, резонансное. Были забастовки, революции. И потом та идея, которая до этого витала в воздухе, вдруг оказалась плотью и кровью функционирующего общества. Я к чему это говорю: в нашей стране уже много лет никакие скандалы и публичная огласка чудовищных преступлений не приводят ни к каким результатам. Люди не садятся в тюрьму, не лишаются должностей, не принимаются новые законы. Происходит что-то обратное. Поэтому я с тревожным колокольчиком говорю, действительно ли ты думаешь и ты видишь, что просвещение и

НЗ: Нужно, чтобы эти разговоры длились, а затем был принят закон о домашнем насилии. Он будет принят рано или поздно.

ЕК: Почему ты думаешь, что в нашей стране разговоры людей могут привести к принятию закона?

НЗ: Мы живем не в нашей стране. Мы живем, во-первых, в мире…

ЕК: Вот это у нас дискуссионный момент. Мы живем в нашей стране!

НЗ: В масштабах мира я вижу, что добро побеждает зло, что постепенно мир становится все более гуманным.

ЕК: Дай мне пример.

НЗ: Сто пятьдесят лет назад я бы не получила высшее образование, а сейчас я получила высшее образование и сижу с тобой размышляю.

ЕК: Знаешь, благодаря чему это произошло? Это произошло благодаря тому, что в России, помимо прочего, произошла революция, было пролито много крови

НЗ: Нет, высшее женское образование появилось до революции в России. И тоже в том числе благодаря идеям.

ЕК: Да, но это были не просто идеи, это были движения, давление, революция.

НЗ: А что такое движение? Феминистское движение — это, в том числе, и разговоры. А что такое акт, действие? Есть философы, которые доказывают, что речевой акт — это акт. Это, может быть, перформатив!

ЕК: Обзывательства — это речевой акт, но если мы начнем с тобой обзываться, общественная ситуация не изменится, хотя мы совершили некие акты.

НЗ: Конечно, изменится! Только что изменилось в США, когда произошел очередной флешмоб…

ЕК: Я хочу, чтобы это тоже прозвучало в нашей беседе: в США флешмобы…

НЗ:…работают, а у нас нет.

ЕК: Да! Я могу сказать, почему. Потому что там есть работающие, независимые СМИ, есть система выборов представительной власти, исполнительной власти, есть суды, и общественное давление, мнение — все это разные независимые силы, которые работают.

Речь Роуз Макгоуэн, актрисы, первой рассказавшей о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна

НЗ: Что ты хочешь сказать? Не надо заниматься феминистской работой до того, как мы не сделаем здесь революцию?

ЕК: Когда у нас люди выходят и говорят: «вы что же нарушаете Конституцию, вы что же не принимаете законы?» — это не имеет никакой обратной связи в обществе. Поэтому когда мы тешим себя иллюзиями, что наши разговоры и речевые акты что-то меняют, но при этом никак не повышаем ставок и не переходим от слов к действиям, не обманываем ли мы себя, не топим ли нашу энергию? И не приводит ли это периодически к бессмысленным конфликтам среди угнетенных?

НЗ: К бессмысленным конфликтам безусловно приводит, но общество не состоит из тех, у кого есть власть и нет, из угнетенных и угнетающих. Оно перемешано. Оно как кофе с молоком. Есть кофе — власть, а есть молоко — это все общество. Когда ты говоришь общество, ты имеешь в виду в том числе тех людей, которые в конкретном рекламном бюро, например, принимают решение, делать сексистскую рекламу и вывешивать ее на баннерах в городе или не делать. И эти люди читают фейсбук, телеграм, они так же спорят про эти вещи: хорошо или плохо объективировать женщин сексуально или нет. Они заражаются этими идеями и несут их туда.

ЕК: Находится ли зло в рекламных агентствах? Есть Башни Отцов у Стругацких, которые влияют на всю страну, и люди сходят с ума, и заражаются агрессией. И мы можем выбрать какой-то Столбик Отцов маленький и сказать: «вот теперь его мы срубим, и станет лучше». Не обманываем ли мы себя, выбирая более легкую цель?

НЗ: Не обманываем. Мне кажется, это архаичное представление, мифологическое, что есть какая-то башня, которая транслирует зло. Зло прорастает грибницами абсолютно горизонтально везде, везде, везде.

ЕК: Ты действительно так считаешь, говоря о нашей стране сейчас?

НЗ: Я вообще не имею в виду какую-то страну. Нашей страны тоже нет: то, что происходит в Москве, и то, что происходит в Грозном, — две разные страны. Я имею в виду человечество. Я сегодня здесь, а завтра я буду жить в США или в Грозном. И что?

ЕК: Ты завтра будешь жить в США, если тебя выпустят из страны. Если у тебя не отнимут загранпаспорт, не заведут дело и не посадят в тюрьму.

НЗ: Хорошо, это другая тема. Но да — в нашей стране это тоже имеет смысл, потому что конкретная женщина, которая осознала, например, свой опыт абьюзивных насильственных отношений, не будет вступать в них снова. Она не будет страдать сама, не будет подвергать насилию своих детей, поощрять поведение насильника. Смотри, сколько добра.

ЕК: Мне бы хотелось в это верить. Но есть мой внутренний мир, в котором я могу говорить: «ага! в моем внутреннем мире и ближнем кругу — never again». Но я выхожу на улицу, а там, например, полицейский произвол, на который я не могу повлиять, и все мои решения о том, что больше не будет насилия, разбиваются о то, что я не могу повлиять на конкретный аппарат насилия, который спонсируется из моего же кармана.

НЗ: Не можешь. Ты можешь повлиять на

ЕК: Почему?

НЗ: Потому что так устроен мир

ЕК: Но борьба за гражданские права в США повлияла на многое, они смогли исправить дело не только в квартире, но и на улице.

НЗ: Но это личный выбор каждого: участвовать в борьбе за гражданские права или нет, вступать в партию или не вступать. Мы знаем, к чему привела обязаловка: ты должен, потому что есть некие нужды общества. Каждый совершает свой выбор. Если мы за свободу, тогда, в первую очередь, не надо винить человека в том, что он не активист и не идет на митинг. Ты имеешь право остаться дома. Каждый выбирает сам, как сильно ему вкладываться в дело борьбы за прекрасный мир будущего.

ЕК: Что лично ты хочешь — можешь, веришь, будешь — делать? Повышать уровень осознанности каждого отдельного человека, чтобы он, как минимум, в личной жизни мог осознавать свои права и делать выбор?

НЗ: Правильно.

ЕК: Слово «абьюз». Почему не пользоваться фразой «жестокое обращение»? Чем оно недостаточно?

НЗ: В

ЕК: Я не спрашивал, почему не пользоваться словом абьюз. Я спрашивал, почему не пользоваться фразой «жестокое обращение».

«Абьюз — это систематическое издевательство человека, у которого есть власть, над человеком, который ему подчинен»

НЗ: Потому что жестокое обращение — более широкий термин. Жестоко обращаться мы можем с котятами, жестоко обращаться мы можем с полицейскими

ЕК: Мы не можем, к сожалению…

НЗ: Можем — один раз. Абьюз — это именно систематическое издевательство, скажем так.

ЕК: Я тебе скажу, зачем я спрашиваю. Мы сами — люди, владеющие языком, творческие, имеющие какую-то трибунку — ставим дополнительные фильтры и увеличиваем дистанцию от нашей идеи до человека и от проблемы до ее решения, затуманивая это наукообразностью, заимствованными словами.

НЗ: В русском языке полно заимствованных слов, и мы с ними справляемся.

ЕК: Но многие заимствованные слова и многие неверные переводы мешают. Если начать с той же самой Библии, там столько странных переводов и затуманенных смыслов, которые в оригинале были очень яркими и действенными…

НЗ: Вот-вот, сейчас ты как раз говоришь про перевод, а не про кальку, да? Поэтому мы и не переводим «абьюз» — чтобы не было этого искажения.

ЕК: Вместе с отсутствием перевода мы теряем смысл и эмоциональное наполнение. Например, когда мы говорим: «социальные проблемы», представляется мытье полов в больнице и бюджет на район. А на самом деле слово социальный означает всего лишь общественный.

НЗ: Я согласна. Есть такая проблема. Но нам никто не мешает объяснять и говорить: «абьюз — это…»

ЕК: Я поэтому и спрашиваю, что такое абьюз?

НЗ: Абьюз — это систематическое издевательство человека, у которого есть власть, над человеком, который ему подчинен. Психологическое, эмоциональное или сексуальное.

ЕК: Ты только что говорила о том, что власть — это кофе с молоком, и невозможно сказать точно, у кого сколько власти в отношениях. Не дает ли это огромного поля для манипуляций, когда жертва абьюза выключает из разговора тот факт, что власть есть у всех, и ответственность есть у всех? И когда я говорю, что я жертва абьюза, я тем самым утверждаю, что у

НЗ: Это может давать поле для манипуляций, но это также может давать толчок для взвешивания и оценки власти по разным параметрам. То есть мы можем измерить, кто в более сильной позиции находится.

ЕК: Как?

НЗ: Рассмотреть, у кого есть методы давления, у кого — нет. В паре учитель-ученик власть есть у учителя. В паре родитель-ребенок власть у родителя. Мы можем начать говорить, что у ребенка тоже есть, но быстро столкнемся с тем, что родитель может лишить маленького ребенка экономической поддержки, а ребенок в ответ ту же меру применить не может.

ЕК: Видела ли ты такую серию в «Южном парке», когда дети внезапно осознали, что у них есть огромная власть над родителями и над всеми людьми в городе — достаточно только сказать слова на букву m — molestation. Это значит, что «я подвергся сексуальному насилию со стороны родителей». В этот момент вся система повернулась против родителей, и они никак не могли защититься.

НЗ: Ты же понимаешь, что эта история про другую пару властную. Государственная власть — и взрослые люди. То, что ребенок оказывается неким передатчиком между ними, звеном — это другой разговор. Не у ребенка власть в этой ситуации.

ЕК: Ты только что сама сказала, если у тебя есть метод и инструмент влияния, у тебя есть власть.

НЗ: Но это один инструмент. Он действует только в реальности, обрисованной «Южным парком». Много других инструментов, которые сохраняются за родителями, — это психологическое и физическое давление, лишение экономических прав. Что будет с ребенком, которого отберут у таких родителей? Он попадет точно в такую же ситуацию, где над ним будут властвовать уже органы социальной опеки. Ребенок даже в этой ситуации — наиболее бесправный.

ЕК: Нет, это значит, что у него есть власть, но он не может ее удержать и воспользоваться ею дальше.

НЗ: Поэтому есть слово «систематическое» в моем определении абьюза. Систематическое — это, когда у тебя и в этом моменте есть власть, и в следующем. Конечно, у меня есть власть ударить полицейского, но что будет в следующую секунду после этого?

ЕК: Не помогает ли риторика, касающаяся того же самого абьюза, получить жертве иллюзию власти, на самом деле подпитывая властные механизмы и системы с той стороны? Как в истории с детьми в «Южном парке»?

НЗ: Это вопрос про то, нужна ли нам ювенальная юстиция?

ЕК: Она уже существует. Это такой же вопрос, как «нужны ли сериалы на телевидении». Они уже есть.

НЗ: Видишь, ты уже и ответил на свой вопрос.

ЕК: Дальше встает вопрос о качестве. Хотелось бы, чтобы это было получше — так же про ювенальную юстицию.

НЗ: Ну вот. Хотелось бы, чтобы власть, которая есть у государства, использовалась получше.

ЕК: Как мы можем на это влиять и влияет ли наш уровень осознанности на это? Приведу пример: максимально высокий уровень осознанности был у тех, кто уезжал на философских пароходах из Москвы после революции. Лучшие люди, самые осознанные — ничего не могли сделать, когда пришли люди с винтовками, с более низким уровнем осознанности.

НЗ: Не мешаем ли мы своей болтовней?

ЕК: Да. Не выпускаем ли мы пар в свисток в то время как этот пар можно перековать во

НЗ: Появление независимой судебной власти в России. Потому что если все будут такими осознанными, то осознанными будут и люди у власти.

ЕК: Как они туда попадут?

НЗ: Из университетов, в которых будут движения за права человека, за честность, за отсутствие воров и насильников.

ЕК: Не звучит ли это идеалистично и абстрактно?

НЗ: Для людей, которые в Средние века сажали на кол других людей, идеалистично и абстрактно выглядела ситуация, в которой мы сейчас находимся.

ЕК: Самый сложный и неприятный вопрос: знаешь ли ты пример идеалиста и мечтателя, который добился реальных изменений в мире и в обществе?

НЗ: Таких людей много. Любая из суфражисток, любая из феминисток российских конца XIX века.

ЕК: Но они делали!

НЗ: Это вопрос опять — говорить или делать. Я вот делаю спектакль. Я его делаю или я говорю об этом?

ЕК: Я не знаю.

НЗ: Это же дело.

ЕК. Дело — это то, что мы измеряем по эффекту. Что мы считаем достаточным эффектом?

НЗ: Ты ищешь героев. Я специально не хочу называть имена. Мне кажется, что любой человек, который посвятил свою жизнь распространению хороших идей, повлиял на то, что эти идеи стали укореняться.

ЕК: Смотри, есть Ричард Докинз. Он серьезный просветитель. Он атеист, и он очень сильно не любит религию и развенчивает религиозные мифы. Выступает против мракобесов и религиозного наступления на науку и жизнь. Он очень популярен, у него много книжек, он многим любим, но многими не любим. Потому что его действия — в виде книг и просветительской деятельности, вхождения в эту конфликтную зону — родило столько же противодействия. Кто победит на выходе, мы не знаем. Есть ли возможность, как ты думаешь, укрепить действие своего слова и убедиться, что это будет на пользу обществу, а не рикошетом приведет к еще большему безумию?

НЗ: Есть. Мне кажется, это как раз то, о чем я говорю: надо концентрироваться на пользе конкретных идей для конкретных людей. Я, кстати, вспомнила имя человека, который своими идеями изменил мир. Писательница и психолог Алис Миллер. Она писала про то, как родители своим воспитанием вредят детям, и в чем проявляется насилие по отношению к детям. Оно не всегда очевидно. Она вскрыла эти механизмы и сильно повлияла на современную психотерапию. Все, кто сегодня консультирует моих друзей, ее наверняка читали и могут эти механизмы показать.

ЕК: Вот эта прекрасная, полезная книжка — у меня есть ощущение, что она знакома подавляющему меньшинству в нашей стране. И было бы здорово, если бы она была знакома и воспринята как руководство к действию, подавляющим большинством. Этот момент перевода меньшинства в большинство — как, по-твоему, он мог бы произойти?

НЗ: Он уже происходит. Специалисты знакомы с этой книгой, и они, консультируя своих клиентов…

ЕК: Сколько у нас людей ходит консультироваться к специалистам? Я имею в виду: как сделать так, чтобы люди сказали: «о, я хочу доверять специалисту, я должен проконсультироваться, а там уж в меня капиллярным методом и эта книжка проникнет»? Этого же не происходит.

НЗ: Рынок сам это сделает. Услуги психотерапевта — абсолютно рыночное предложение. Кто ходит на твой спектакль? Люди ходят, советуют другим, другие приходят. Так же и здесь: я хожу к терапевту, говорю: «смотрите, что я сделала благодаря этому». Они говорят: «дай телефончик», — и идут к ней же. Так это происходит — сарафанное радио. Как сделать его мощнее? Наверное, захватить телевидение и говорить про Алис Миллер на телевидении. Но телевидение захвачено уже не нами. Поэтому у нас есть Youtube.

ЕК: Оно захвачено! Это был акт. Ты говоришь — захватим Youtube, но ведь люди будут смотреть не нас, а как человек принимает ванну из чипсов.

НЗ: Разные там смотрят вещи.

ЕК: Но в количественном соотношении…

НЗ: Растет это соотношение. Художница и феминистка nixelpixel — еще лет пять назад у нее было пять тысяч подписчиков, сейчас у нее, я не знаю, под пятьсот тысяч, надо уточнить.

Ника Водвуд / nixelpixel

ЕК: Я специально обостряю этот момент. Когда еще был жив Даниил Дондурей, он апеллировал к очень крутым исследованиям социологическим и культурологическим. Он говорил, например, что существует детсадовская культура: то есть у детей от 3-х до 6-и лет есть своя культура со всеми параметрами. В нее вовлечено малое количество людей, при этом оно примерно всегда постоянное в стране. И влияние этой культуры и на последующую жизнь детей, и на жизнь общества вообще — очень небольшое. Это не меняет глобально жизнь людей вообще. И он (Дондурей) говорил Михаилу Угарову, что в принципе объем влияния, допустим, Театра.doc на культуру и жизнь страны в целом — он равен влиянию детсадовской культуры. То есть это здорово для тех людей, кто в это вовлечен на данный момент, и кто об этом узнал и пришел, но это не меняет среднюю температуру по больнице.

НЗ: Это зло метафоры. Конечно, у Театра.doc есть влияние, потому что это, как знаешь: «сначала мы возьмем Манхэттен», потом весь мир. Как с Алис Миллер и психотерапией. Сначала мы делаем на уровне элит культуру, которую мы хотим видеть в этой стране, а затем эти элиты спускают эту культуру дальше вниз.

ЕК: Я хочу озвучить парадокс. Когда ты говоришь, сначала мы возьмем ТеатрDoc, а потом весь мир, этот количественный и качественный скачок либо не происходит, либо происходит, но ценой таких вещей, которые мы не смогли бы поставить высоко на гуманистической шкале ценностей. Невозможно насильно причинить добро. А как только ты это делаешь — оно уже не добро. А как только ты это не делаешь — зло торжествует, и ты остаешься в своем подвальчике.

НЗ: Так никто насильно ничего и не причиняет. Когда я была еще активисткой, скажем так, я осознала в

ЕК: Ты понимаешь, что многим людям эта идея искренне не нравится. Идея о том, что ты полностью отвечаешь за собственную жизнь, органически очень тяжела для людей, а, скорее всего, и для большинства. Потому что, когда тебе говорят: ты можешь все, что угодно, и это в твоих руках, человек теряется и считает, что это невыносимо и лучше я обопрусь на

НЗ: Это почти что идеи антиколониального феминизма, который говорит о том, что не надо ехать в

ЕК: Я не антиколониальный феминист в этом смысле. Есть вещи, про которые можно сказать: «ну, что ж, эти люди когда-нибудь до них дойдут» — нет, гравитация работает так, что вещи падают вниз! И есть некая ответственность людей, которые дошли до

НЗ: Ответственность в том и есть, чтобы не подкладывать людям в рюкзак камней. Это теория привилегий, когда ты не используешь свои привилегии во зло другим.

ЕК: Есть, например, мужчина, который жестоко обращается со своей женой и детьми, пользуясь тем, что он физически сильнее и тем, что от него жена и дети экономически зависят. Вот эта позиция, что женщина однажды сама дойдет до того, что ей это не нужно и с этим разберется, спорит с позицией, что, если ты видишь, что это ужасно, то ты должен вмешаться.

НЗ: Для таких случаев есть пошаговая инструкция, как вести себя с жертвой насилия. Нужно сказать: «я здесь, рядом, я тебе верю, ты можешь у меня пожить, обратиться по этому телефону туда-то, ты молодец, ты сильная, давай, я здесь, тебе есть, к кому обратиться».

ЕК: А муж может ей сказать, что если она будет к

НЗ: И это тоже надо делать. Указывать на то, что этот человек третирует свою семью, не подавать этому человеку руку, обратиться в полицию.

ЕК: В какой момент, ты считаешь, надо переходить к непосредственным действиям?

НЗ: Все зависит от того, насколько ты сам силен и способен помогать. Если ты на полном нуле, и у тебя куча своих проблем, и все, что тебе надо — это прийти домой и проспать двенадцать часов подряд, то иди и спи. Если есть силы помогать, иди и помогай.

ЕК: Завершающий вопрос этого разговора: с каким чувством ты бы хотела бы, чтобы люди выходили с твоего спектакля?

НЗ: С чувством, что им только что пожали руку и сказали: «мы знаем, как это бывает, ты не одна».

ЕК: А если мужчина придет на этот спектакль?

НЗ: Мужчины страдают от тех же самых вещей. Я не адресую этот спектакль насильникам. Я адресую его жертвам.

ЕК: А если человек не жертва и не насильник, он найдет, к чему подключиться?

НЗ: Да, найдет. Там большая художественная составляющая. Это будет как минимум развлекательно.

ЕК: В какой степени развлекательно? Это же не зоопарк.

НЗ: Развлекательно, как первый сезон Twin Peaks. Примерно. Не в такой же, конечно, степени.

Спектакль «Абьюз» 23 и 24 января в Центре имени Вс. Мейерхольда