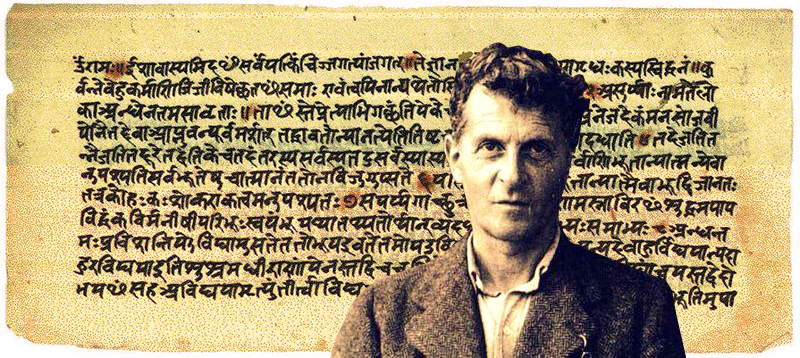

Упанишады и аналитическая философия: дьявольский смех Витгенштейна

Демонический смех является неотъемлемой частью философии. Философ смеется через свои произведения, через собственные идеи. Этот смех бывает дионисийским, полным жизни, как у Фридриха Ницше. Так смеялись многие — и Сократ, и Демокрит, и Гераклит, и Вольтер, и Бергсон. Но бывает смех философа и безумным, инфернальным, как было сказано — демоническим. Ж. Лакан называл «Феноменологию духа» Г.В.Ф. Гегеля смехом безумца; Ж. Делез, опираясь на мысли самого М. Фуко, считал книги последнего дьявольской шуткой, смехом, разносящимся над «тем, что говорят», над безликой толпой, производящей дискурсы, которые парят в стратах и складках, над эпистемологическими разрывами, которые Фуко конституировал и росчерком не то кисти, не то шпаги, запечатлевал — не то в виде картин, не то в виде шрамов на теле социума. Такой смех, как это демонстрирует философская система Гегеля, несет в себе смерть, то, что один из комментаторов самого Гегеля назвал «человеком-ночью». Монадология Г.В. Лейбница — виток барочного безумия, а его «Теодицея» выглядит как насмешка над здравым смыслом господствовавшей тогда теологии.

Тем не менее, демонический смех как концепт появился в ХХ веке, когда на него стали обращать внимание, когда его стали осознавать как нечто конкретное, выделили его среди других явлений и признаков, сделали таксономической единицей (пусть и не до конца оформленной в наши дни). При этом всем, история философии ХХ в. так и не смогла увидеть самую злую из всех насмешек философов — смех Витгенштейна. Масштаб шутки, которая была разыграна великим австрийцем над мировой мыслью, по своему масштабу превосходит, пожалуй, все известные ушедшему веку (с предшественниками сравнивать его не берусь). В конце концов, суть ее следующая: попытаться построить самую строгую, самую научную, самую монистическую, ограниченную, единообразную философскую систему, исключающую любые метафизические поползновения, на основе… восточной метафизики! А это — согласитесь — требует серьезных усилий.

Исследователи творчества Витгенштейна неоднократно упоминали о том, что философ читал Упанишады [1] и чрезвычайно высоко их оценивал. На этом, все проведение параллелей между одним из ключевых восточных философских текстов и австрийским мыслителем заканчивалось. Никто никогда не считал должным отметить их влияние на него (за исключением формы «Логико-философского трактата» [2]). Да, форму Упанишад действительно связывают с формой построения «ЛФТ», но — не идут дальше, не видят прямой преемственности между содержанием памятника восточной философии и одним из столпов аналитической философии, современные сторонники которой так гордо отмежевывают себя от «спекулятивного мышления», «мистицизма» и «метафизики» континентальной философии. К их вящему разочарованию, их собственный колосс «западного рационалистического мышления, основанного на традиции островного эмпиризма» стоит на глиняных ногах. Если быть более точным — на ногах метафизических. Наиболее близким же «иррационалистическим» источником влияния на Витгенштейна историки философии называли Артура Шопенгауэра. Как известно, последний вдохновлялся Упанишадами, находя в них величайшую мудрость из всех известных человеку.

Лейбниц, как известно, тоже преклонялся перед восточной философией (хотя его, скорее, захватывали философские идеи Китая). Впрочем, интерпретируя Лейбница, Делез в своих лекциях 1986-1987 гг. приписывает тому скорее индуистский взгляд на мир, чем китайский или «нововременной» (к последнему Лейбница принято относить в классической историко-философской традиции). Делез говорит: мир — предикат субъекта [3]. Лейбниц говорил: монада выражает целый мир, она выражает все. Шопенгауэр говорил: мир — это представление субъекта, мир-предицированный, данный субъекту и без него не сознаваемый как мир (коль скоро некому его сознавать). Упанишады говорят: мир — это Атман, некогда сказавший: «Я есмь». И мир — это Брахман, воплощенный, смертный, неподвижный, существующий, космологическое начало. Этот же Брахман — тело без органов Арто, пространство виртуального, план имманенции, тянущийся от Спинозы и подхваченный как аналитической философией и логической семантикой, так и французской философией ХХ в.: Брахман невоплощенный, двигающийся, бессмертный и истинный (существующий в пространстве возможных миров, ненаступившего будущего, символических знаков и систем). Различие между Атманом и Брахманом, между воплощением и

Вернемся к Витгенштейну и аналитической философии ХХ в. Как она может быть связана с индийскими «сказками» тридцативековой давности? — спросит скептик, не любящий никаких «вокруг да около», за исключением, разве что, платоновских диалогов (традиция-с). Взглянем на отрывок из Упанишад, с которого начинается, по нашему мнению, основной императив философии Витгенштейна: «все проблемы философии — это проблемы языка», от которого он идет дальше, строя на этом целую (и целостную) теорию познания. Для удобства, обозначим фрагмент восточного текста так же, как обозначаются суждения в «Логико-философском трактате».

«4.1.2. «Джитван Шайлини говорил мне: “Поистине, речь — это Брахман»». — «Как говорил бы имеющий мать, имеющий отца, имеющий учителя, так говорил и Шайлини: «Поистине, речь — это Брахман», ибо чем обладал бы лишенный [дара] речи? Но говорил ли он тебе о его [Брахмана] местопребывании и основе?» — «Он мне не говорил». — «Этот [Брахман стоит] лишь на одной ноге, о царь». — «Так говори же нам, Яджнявалкья» — «Речь и есть [его] местопребывание, пространство — основа; его следует почитать как познание”. — «Какова природа познания, Яджнявалкья?»

— «Это речь, о царь, — сказал [Яджнявалкья]. — Поистине, благодаря речи, о царь, познается друг; Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарвангираса, итихаса, пураны, науки, упаншиады, шлоки, сутры, анувьякхьяны, вьякхьяны, жертвы, подношения, еда, питье, и этот мир, и тот мир, и все существа познаются, о царь, благодаря речи. Поистине, речь, о царь, — высший Брахман. Речь не покидает того, кто, зная это, почитает этого [Брахмана]; к нему приближаются все существа; став богом, он идет к богам»» (Уточню, что речь идет о первой брахмане четвертой главы Брихадараньяки Упанишад).

И здесь для нас наиболее важны два ключевых слова: речь и познание. Познание — это речь (или, согласно санскриту, рич), а речь — это познание. Такова позиция Упанишад. Создать идеальный и единый язык науки для обеспечения корректного познания внешнего мира — таковы амбиции Людвига Витгенштейна. Элиминировать все преграды для познания мира, устранить все двусмысленности и языковые головоломки — таково стремление Людвига Витгенштейна.

Не меньшим уважением язык, речь, слово, пользуются в Упанишадах. Равное им (как свидетельствуют, в частности, тексты Брихадараньяка и Чхандогья), в сущности, лишь само дыхание жизни — саман. Для самого существования жизненных сил, саман — наивысшее (коль скоро без него речь, слух, зрение, разум — вообще неспособны существовать [см. Чхандогья 5.1.6 — 5.1.15]). Но для познания дыхание жизни и речь — два ключевых элемента, единство которых — удгитха, Восьмое, конечная сущность сущностей, высшее, превосходное, начало Великой Песни (не ее ли Делез и Гваттари впоследствии назовут «ритурнелью земли»?), сам слог Ом! (см. Чхандогья Упанишада: 1.1.5). Пара рич (речь) и саман (дыхание жизни) объединяются в слоге Ом, представляющем саму сущность Вселенной, то, что метафорически называли «ритмом бытия», или его «шумом». Жить и познать жизнь (а познание, как мы помним, заключено в речи) — такова, собственно, высшая ценность, Восьмое, превосходящее жизненную силу как таковую (то, что Шопенгауэр впоследствии выведет в качестве категории «воли», «портируя» восточную философию на европейскую «платформу»). Превосходит оно, естественно, и каждую силу по отдельности — разум, глаз, ухо, язык, семя, воздушное пространство, воду, пищу, землю, звезды, космос, словом — все акторы, составляющие наличное бытие Атмана и содержащие за собой и в себе Атмана виртуального, не-проявленного, одновременно единого с проявленным миром.

При этом, в Чхандогье не игнорируется наличие других элементов, составляющих конституцию индивида и его познание (и надындивидуальных моментов): скорее, речь идет о некой совокупности того, что в европейской философии позднее назовут «складками» бытия: за речью следуют разум, воля, мысль, созерцание, сила, пища, вода, жар, надежда, пространство, память и венчает их жизненное дыхание. Речь и жизненное дыхание представляют собой два краеугольных проявления субъективности. Таким образом, речь — это «наконечник стрелы познания» (пользуясь метафорой М. Мамардашвили), а жизненное дыхание — ее основание, «оперение». Без элементов между ними познание невозможно, но доктрина Упанишад о познании совершает своего рода «пробегание» вдоль «плана имманенции», конституируя исключительно крайние элементы, в которые вложены по-лейбницеански остальные компоненты. Точно так же, математический интервал указывает на два крайних члена совокупности элементов: (a, b). (К слову, сам Витгенштейн в работе неоднократно использует подобные «пробегания», в частности, при формализации Пропозиций, в том числе, и используя элементы математического аппарата.)

Итак, важность языка (или даже дискурса, выражаясь современным языком, ведь речь не о «дремлющих» словах, а о непосредственной языковой практике) едва ли можно подвергнуть сомнению. Ведь именно она, подчеркну, должна быть соединена с жизнью, чтобы разум познал себя, придя к наивысшей истине, к знанию мира, к постижению Ом.

Взглянем на мысль Витгенштейна. Философия для него становится «обозначением того, что невысказываемо, ясно представляя то, что может быть сказано» (4.115). Опять-таки, на первый план для философа выходит речь (а не «мертвый» язык), речь как граница между Этим и Тем (пользуясь категориями Упанишад, описывающими Актуальное и Виртуальное). Это — суть то, что может быть сказано, некий х, имеющий некие предикаты, которые мы именуем в речи, взаимодействуя с х. То — неявленное, невысказываемое, непознаваемое, не-мыслимое отчетливо, не-проявленное, не-живое и

Вспомним один из ключевых моментов, один из самых знаменитых афоризмов «Логико-философского трактата»: «5.6. Границы моей речи указывают на границы моего мира». Такова позиция Витгенштейна, которую часто ошибочно воспринимают за «субъективный идеализм» (если речь и идет о некоем «методологическом солипсизме», как пишет сам Витгенштейн в «Трактате» и Дневниках 1914-1916 гг. [5], то он снимается им же самим). Мир известен мне настолько, насколько дает возможности язык. Мир как то, что познается, дается в языке и посредством него, но не как текстуальная реальность (вроде лингвистических детерминистов). Под Миром здесь стоит понимать нечто, репрезентируемое той или иной символической системой, в которой воспринимаемые (тем или иным образом реальные) явления упорядочиваются человеческим разумом, способному синтезировать, анализировать, индуцировать, абдуцировать, имплицировать и дедуцировать. Но, как известно, обладать символами мало. Это отлично выразил поздний Витгенштейн в «Философских исследований» (и — еще раньше — в Коричневой и Голубой книгах), сказав, что значение слова — это его употребление. А употребление слова — это речь, помещенная в Мир.

Витгенштейн постоянно находится на перепутье между данным вообще и фактически используемым, между языком и речью. Но несомненным оказывается именно то, что язык и речь для него, как и для авторов Упанишад, являются основой познания, а именно познание — один из двух лейтмотивов творчества Витгенштейна (если мы условно скажем, что исследования «языковых игр» суть попытка осмыслить произносимое, то есть обратное движение — от познания к речи). Обратите также внимание на одну из мыслей, высказанную еще до «Трактата»: «В предложении мир составляется как бы ради пробы», — высказанную еще в 1914 году. Современные логики говорят более громоздко и менее поэтично: «суждение р имеет отношение к миру, и тогда р, или суждение р не имеет отношения к миру, тогда не-р». В Упанишадах пишется: разум и речь должны совпасть с действительностью (да, те, кто усмотрел здесь некий гегельянский мотив — абсолютно правы, но ведь и Гегель черпал часть своей демонической силы у божественного Платона, а Платон, как неоднократно указывалось историками философии, был знаком с восточной философией).

Впоследствии, эти мысли Витгенштейна прочно лягут в основание современной аналитической философии, сделав его одним из самых значительных философов нашей эпохи. Важно подчеркнуть: Упанишады не абсолютизируют речь, оставляя в основе мира Атмана и Брахмана, материю и ее самосознание. Смертное, конечное воплощение Брахмана, создавшее бессмертных богов: «1.4.6. Это — высшее творение Брахмана, ибо он сотворил богов превосходящими [его самого]; смертный, он сотворил бессмертных». Еще одна «европейская» мысль, которую мы встретим, спустя века, у Л. Фейербаха. Но познание, знание, для них воплощено именно в речи. Если для западной религиозной традиции «вначале было слово», то в восточной традиции вначале был бессловесный Брахман и бессловесный Атман, сказавший некогда: «Я есмь» (как говорят на Западе, — и я с этим полностью согласен — это случилось в ходе эволюции). Аналитическая философия, отдавая приоритет языку и мышлению, а впоследствии — и сознанию, также не онтологизирует идеи, образы, слова, речи — вещи первичны, именование вторично. «Мир не зависит от моей воли», пишет Витгенштейн, но Мир как представление, как репрезентация — продукт моей воли, которая сама является продуктом «воли вообще» Шопенгауэра, жизненного дыхания Упанишад. Таков мир Атмана, который от моей воли все же зависит, как и моя воля от него.

И Витгенштейн, читавший Упанишады и любивший их (начавший их изучение, быть может, не по своей воле, а

И я спрошу еще раз: разве это не дьявольская шутка, выстроить наиболее точную, экономную, единообразную систему, целью которой является универсальный язык современной западной науки на основе древней восточной философско-религиозной книги, представляющей лишь один из фрагментов корпуса священных для индуизма Вед? Если дьявольский смех философа действительно достоин быть отдельным концептом, более достойного обоснования этого концепта не найти и по сей день. Пока жива аналитическая традиция (а она сейчас, пожалуй, живее всех живых), до тех пор, глубоко в ее подкорке, в ее бессознательном, будет жить Восток, будет жить философия Упанишад, далеко не мистическая и не религиозная, метафизическая, но от этого — не менее ценная для современной философии (одновременно с этим и материалистическая — вспомните метафору о смертном, создающем бессмертных, которые сильнее его).

Наконец, взглянем на еще один момент из «Логико-философского трактата», который до сих пор подвергается множественным толкованиям. Это знаменитый седьмой тезис:

«7. О чем нельзя говорить, о том необходимо молчать».

Скоро исполнится век как над этим афоризмом бьются, и

«3.9.23. Говори то, что действительно» (Брихадараньяка-Упанишада).

Если бы автором этих слов был Парменид, он, скорее всего, добавил бы: и не говори то, что недействительно. В самом деле: задолго до бритвы Оккама (или Дунса Скота), до К. Поппера, Л. Лаудана, Р. Карнапа и М. Шлика с их «демаркацией», до деления всех «бывших протонаук» на науки и псевдонауки, в Упанишадах существовал императив: говорить о познаваемом, о действительном. И это — не установка узкого эмпиризма, как может показаться на первый взгляд: действителен разум, действительны чувства и эмоции, действительны сон, смерть, пища, действительно внешнее пространство. Они не просто действительны — они едины, и, коль скоро они имеют наименования (будучи поняты как части Брахмана), о них следует говорить, их следует изучать для того, чтобы была познана наивысшая истина. Говорить об Этом, не говорить о Том, где То, как было сказано, невысказываемое, неусматриваемое, непознаваемое, виртуальное, то, что в Упанишадах зовется «непроявленным, вечным и бессмертным», а у Витгенштейна называется Реальностью (Реальность включает в себя осуществившееся и возможное, в то время, как Мир — лишь реальное положение дел).

Упанишады говорят, что чрезмерное поклонение одному из основных элементов мира (огонь, дыхание жизни, боги, воздух, пространство) означает отсутствие поклонения вообще — все они суть Атман и Брахман, и отвергающий в них это, отвергает их истинную сущность. А значит — он обречен на страдания. Витгенштейн утверждает, что существует общая форма истинностной Функции, представляющая собой общую Форму Пропозиции (Афоризм 6). Обо всех суждениях, к которым неприменима логическая операция, следует молчать — это псевдосуждения. Такие же, как псевдобоги, псевдоогонь, псевдодыхание, псевдоразум, псевдоречь Упанишад в отрыве от Брахмана и Атмана. Если пропозиция (суждение) противоречит истинностной Функции, она, по мнению Витгенштейна, бессмысленна или неверифецируема, а значит — не имеет отношения к познанию, к указанию на положение дел в мире. Этот небольшой набросок анализа седьмого афоризма «ЛФТ» и 3.9.23 Брихадараньяки — еще одна точка схождения таких разных, до смешного противоречащих друг другу (как принято считать!) традиций.

И пока Витгенштейна продолжат отождествлять с Христом (не пытаясь даже подумать о нем, как о Яджнявалкье, пусть и «с Евангелием» [6]), он, а с ним — и вся современная аналитическая философия, едва ли будут до конца поняты мыслью потомков.

Примечания:

[1] — В заметке отрывки цитируются из следующего издания: Упанишады / Пер. с санскрита, исслед., коммент. и прил. А.Я. Сыркина. — 3-е изд., испр. — М.: Вост. лит., 2003. — 782 с.

[2] — Из всех трех переводов ЛФТ, которые у меня есть, при написании заметки, я держал под рукой: Л. Витгенштейн Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. — 440 с.

Его преимущество — наличие огромного количества комментариев Руднева, с которыми я категорически несогласен (а это стимулирует мышление) и сам перевод ключевых для данной заметки терминов. Руднев строго различает речь и язык, и в афоризме «о границах мира» пишет именно речь, в то время, как в других переводах можно встретить «границы языка».

[3] — Делез Ж. Лекции о Лейбнице. 1980, 1986/1987. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. — 376 с. (в частности, см. Лекцию 2 от 20.01.1987)

[4] — Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Малые философские сочинения / Пер. с нем.; Под ред. А.А. Чанышева, 2-е изд., исп. — М.: Республика, 2011. — с. 35

[5] — Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916 (Под общей редакцией В.А. Суровцева). — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. — с. 37

[6] — О прозвище «Тот, с Евангелием», которое дали ему сослуживцы свидетельствуют многочисленные биографы Витгенштейна, в частности — Д. Эдмондс и Д. Айдиноу в книге «Кочерга Витгенштейна: История десятиминутного спора между двумя великими философами». Прямую ссылку не приведу, так как в купленной с рук книге нет страницы с исходными библиографическими данными. Уж не обессудьте.