«Память» Апичатпонга Вирасетакула: притча о шрамах пространства, телесности мышления и новой слышимости.

Последние 20-30 лет истории авторского кинематографа знаменуются поистине суровым испытанием зрелости его зрителя: с каждым годом ненарративное кино всё больше возвращается к молчаливому регистру, за который в 20-е гг. XX в. — в период особого внимания к психическим и экзистенциальным ландшафтам повествования — боролись противники прогрессизма [2, c. 37] и ревнители автономии художественного измерения. На стыке этих двух тенденций возникают фильмы Бела Тарра, поздние работы М. Ханеке («Скрытое», «Любовь»), гипнотические панорамы Й. Лантимоса. Такова и последняя картина А. Вирасетакула «Память».

Применительно к ней это «испытание» — одновременно и «the medium», и «the message»: деколониальная перспектива, в которой выстраивается вся концептуальная архитектура фильма — перспектива современной эпистемологии, свойственной оптике зрелой Европы — уже способной, во-первых, оглянуться на своё прошлое, во-вторых, перерасти восприятие кино как парка развлечений.

Подобно ребёнку, поставленному в угол для размышлений над своим поведением и вынужденному всматриваться в пустоту стены (или сквозь неё — в себя?), медленное антиколониальное кино о европейском взгляде напряжённо и молчаливо вглядывается в его изнанки. И для этого ему больше не нужны параболы классического сюжета, фейерверки предсказуемых эмоциональных стимулов и нарядные подсказки о том, что и когда чувствовать, и где подстерегает «правильная мораль».

Опыт показал, что этот лёгкий маршрут отнюдь не преодолел, но лишь закрепил в мышлении о мире всё то, что иногда (набравшись смелости и готовности стать современным), кино так или иначе пыталось критиковать: авторитаризм, европейский солипсизм, эскапизм, теологические иерархии и прочие призраки старой метафизики. В самом деле, вдали от чар экрана, живописующего борьбу, протест и другой мир — классическими средствами, всё неизменно возвращалось на круги своя, а привычка к гомеопатическим дозам кинематографической критической рефлексии не только постепенно лишала житейский взгляд последней чувствительности, но и размывала представление о возможности что-либо изменить, сместив её в фантазмическую область фильмического. Так политический потенциал кино исторически обернулся его полной бесчувственностью к политическому.

Именно эту бесчувственность пытаются штурмовать современные художники из перспективы деколониального эстезиса [3], оставляя зрителя наедине с безмолвной и неприветливой материей мира — в его сырой, не обработанной длительности, на пересечении его пространственных и временных полей, раскинутых между прошлым, настоящим и будущим. Пожалуй, в этом и состоит некая новая подлинность, новый вызов перцепции зрителя-взрослого, зрителя, которому катастрофичные обстоятельства внешнего мира уже не позволяют продолжать оставаться ребёнком.

Действие фильма «Память» происходит в Колумбии — месте, названном по имени Христофора Колумба, начавшего грандиозный проект колонизации Нового Света (стоит вспомнить, что долгое время Колумбией называли всю его территорию, а не только земли, находящиеся под владычеством Испании и Португалии, и в этом смысле символическое поле фильма существенно расширяется).

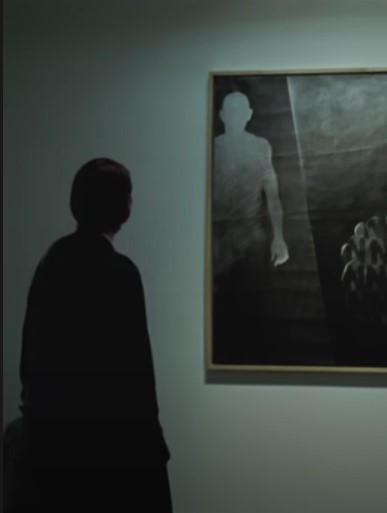

Главная героиня, Джессика — европейка, плохо владеющая испанским языком, но внутренне открытая новому знанию и, в отличие от своих предков, странствующая по миру «на цыпочках», шёпотом и в смущении. Увлечение тропическими цветами (метафора, едва ли нуждающаяся в комментарии) задаёт горизонт её размеренной повседневности, в которой она то исследует характер их болезней, то ищет холодильное оборудование для их хранения и защиты от вирусов и грибка. Тяготясь странным звуком, начавшим преследовать её в путешествии, и повторяющимся время от времени как бы «внутри головы», она одиноко блуждает в поисках объяснения его происхождения по чуждым, но интригующим её пространствам — то в медитативной размерности прозы Вирджинии Вулф, то в эстетической логике лабиринта Роба Грийе.

Приникая к историям людей и вещей, она не рассказывает своих, и зритель так ничего и не узнаёт о ней до самого конца фильма, оставаясь наедине со всеми теми смутными коннотациями трансцендентного, которые переплелись в длинной веренице ролей Тильды Суинтон.

Долгие, «замирающие кадры», приближающиеся временами к размерности фотографии (см., например, эпизод со

В этой оптике не выглядит странным то, как постепенно обнажает свою материальность и поле памяти: неважно, памятует ли пространство, или его обитатели — человеческие и нечеловеческие существа (упоминаемые не единожды — например, в эпизоде, где подруга Джессики рассказывает о животных, которым угрожала гибель от вырубки леса при строительстве дороги). Явственно перекликаясь с «Последней волной» П. Уира, прорывающейся к подземельям вытесненной чувственности сквозь толщу колониального мегаполиса, «Память» демонстрирует это измерение как динамичное и автономное пространство с собственными материальными законами.

Впрочем, в полной мере они раскрываются лишь в заключительной части фильма — в доме крестьянина. Там пласты памяти подобно радиоволнам, пронизывающим пространство, вдруг начинают проступать вокруг Джессики и Эрнана, проявляясь как посредством их (подчёркнуто асексуальной) телесности — даже тактильности, так и в

Эти слова резко и пронзительно проясняют персонаж Джессики. Полная противоположность не только конкистадорам, но и — шире — картезианскому субъекту (когнитивному конкистадору [1, c. 109]): она не похищает истины «миров» [4] и даже не притязает их обнаруживать, но вслушивается в них — в регистре «странничества», концептуализированного и исследованного современными латиноамериканскими философами, в частности Марией Лугонес. Эта способность слушать — столь не свойственная логике власти и захватнических проектов — и позволяет ей обнаружить источник звука: иронично-парадоксальный космический корабль пришельцев в огороде крестьянина.

Впрочем, он мало похож на ту летающую тарелку, которая уносит героиню Тильды Суинтон в экзистенциальной трагикомедии Дж. Джармуша «Мёртвые не умирают». Однако он делает возможной иную интерпретацию её устойчивого образа иноземки: на сей раз в эпистемологическом смысле. Звук хлопнувшей двери корабля пришельцев, захватывавших чужие деревни и города, и совершавших преступления, о которых так долго было не принято говорить в европейском обществе, — вот тот источник, который в течение всего фильма взывает к перенастроенному европейскому мышлению — замолчавшему, чтобы, наконец, слушать. Такое слушание преодолевает и пропасть былых метафизических иерархий, и пропасть между языками, и пропасть между людьми (и особенно — незнакомыми, тем более — жителями разных континентов). Только тогда, сквозь смолкающий многовековой нарциссичный монолог технократизма, этатизма и некроцентричного колониализма могут, наконец, начать проступать голоса людей и нечеловеческих существ (см. эпизод с языком обезьян), живая архитектура облаков над глубинами лесных ландшафтов, пульсирующая динамика земли (например, в радиосводке из заключительных кадров фильма), а также прочное сплетение прошлого, настоящего и будущего во всей материальности их единства, в прочном потоке их самосознания.

Таким образом, вполне правомерно определить «Память» как эпистемологическую драму, в которой экзистенциальное поле задано антагонизмом между оседающей на дно времён (но всё ещё действенной) кратической евромодерной матрицей мышления и — чутким к миру созерцанием, памятующим об опыте нанесённой боли и трансформированным им исторически. На этом фоне условно-символические фигуры героев картины не психологичны, но напротив ¬– притчеобразны, вписаны в простые коды устойчивых и узнаваемых траекторий мысли, предсказуемо переплетающихся в бытийных слоях современного мегаполиса. С этой точки зрения, режиссёр выступает в роли историка и археолога мышления, исследующего его сейсмоактивность в повседневности политического, и вопрошающего о возможности совместного будущего для всех тех, чьи следы и голоса образуют собой онтологический орнамент, на котором и возводится лёгкая и самобытная конструкция фильма «Память».

Литература:

1. Здравомыслова Е.А., Тёмкина А.А. Феминистская эпистемология / 12 лекций по гендерной социологии. ¬– СПб: Издательство Европейского университета в

2. Омон Ж., Бергала А., Мари М, Верне М. Фильм как визуальная и звуковая репрезентация / Эстетика фильма. — М.: Новое литературное обозрение, 2012 –248 с.

3. Тлостанова М. Колониальность ощущения и деколониальный эстезис / Деколониальность бытия, знания и ощущения. — Алматы: Центр современной культуры «Целинный», 2020, с. 88-110.

4. Lougones M. Pilgrimages. Theorizing Coalition against Multiple Oppressions. USA: Rowman&Littlefield Publishers, 2003.