«Единственная», Эдип и расколдованная власть

«Тельма»- один из самых нетривиальных фильмов о власти, предлагающий сразу несколько перспектив для размышления о ней.

Во, первых, психоаналитическую.

Всех, кому случалось углубляться в тексты Фрейда, неизбежно интересовал вопрос о том, как проходит «Эдип» у девочек.

Для разъяснения этого вопроса чего только ни предлагалось и классиками психоанализа, и их последователями. В особенности популярным стал подход механического отзеркаливания полоролевых и психофизиологических паттернов (например, у Мари Бонапарт, Карен Хорни и др.).

Однако вопрос этот долгое время всё же оставался открытым. Ответить на него было по-настоящему трудно ещё и потому, что до сравнительного завершения длительного процесса женской эмансипации крайне сложно было вообще представить, как исследовать женщин: то ли какими их производит патриархат, то ли такими, каковы они в особенности своей психосексуальной сущности (и есть ли она вообще).

К XXI веку было окончательно установлено: природы пола нет и быть не может. Психосексуальность производится культурой и эпизодами индивидуальной истории, а различия между представителями одной половой группы могут оказаться значительнее, чем между произвольно взятыми представителями разных групп. Всё это позволило исследовать женскую психосексуальность на новых основаниях — не как Другую, но как аналогичную — с возможными индивидуальными (!) вариациями.

Фильмов из перспективы этого нового знания снято пока крайне мало. «Тельма» — один из них. В нём — среди прочего — исследуется женский Эдип, по механике аналогичный мужскому, в той мере, в какой эссенциальное различие (с его обширными символическими последствиями) было осознано как исторический миф. Так, устранив концепт эссенциализма в вопросе пола, гендерная теория создала условие для важного открытия:

То предположительное состояние, которое стало принято обозначать как «Эдипов комплекс», в основе своей носит психофизиологический характер лишь хронологически, ситуативно, почти случайно. На деле он оказывается «драйвером» встречи с властью, который впервые «устанавливается» через единственное доступное ребёнку измерение — психофизиологическую ситуацию препятствия к влечению, а затем становится руслом, по которому будет производится всё дальнейшее взаимодействие индивида с властью на протяжении всей его жизни.

В этом смысле Эдип — во-первых, не про запрет на первичное влечение, а про власть вообще, для которой подавление первичного влечения оказывается лишь частным, самым первым случаем, по модели которого разыграются все последующие.

Во-вторых, с этой точки зрения, классический Эдип оказывается Эдипом только мальчика не потому, что соответствует какой-то мужской психофизиологии, а потому, что такой протокол встречи с властью и её открытие для себя чисто социологически во времена Фрейда доступен только мальчику, который «приглашён» на пир большого мира — в отличие от девочки, которая обречена всегда оставаться в чулане и, сталкиваясь с властью, так никогда не узнать об этом своём опыте, а, узнав, не иметь инструментов понять и назвать её.

В свете этого мужской проблемой Эдип оказывается не по причине своеобразия мужского пола, а по причине политической позиции мужского гендера: открыть власть как вызов и, тем более, принять его — может только субъект общества.

Это значит, что по мере трансформации гендерного консенсуса мужской сценарий Эдипа открывается и девочке, постепенно выходящей из чулана неузнавания (как себя, так применяемой к себе власти).

По этой причине механическая калька в виде «комплекса Электры» или чего-либо подобного становится попросту излишней: нет смысла искать физиологической аналогии в инверсии пола, когда речь идёт о гендере, то есть доступе к субъектности, изнутри которой мы вступаем в отношения с властью (лишь первой моделью которой оказывается запрет на детское влечение).

Иными словами, раз дело не во влечении как таковом, а в том, дальнейшим протоколом чего становится его запрет, выясняется, что отзеркаливать образ половых ролей означает обманываться относительно природы Эдипа, видя в нём не проблему власти (впервые встречаемую через телесное влечение), а лишь этот сам случай первичного влечения, закреплённого за хрестоматийным полоролевым паттерном.

Так, в-третьих, раз природные различия между мужским и женским переосмыслены, а психофизиологическая часть Эдипа представляет собой первичную проблему лишь в порядковом смысле (ещё раз повторим: телесный уровень — первый, на котором мы сталкиваемся с властью вообще, и по модели которого будут протекать наши дальнейшие с ней столкновения), то это означает, что Эдип — главным образом — проблема столкновения с властью вообще — для всякого, кто способен открыть на себе её воздействие и противопоставить ей свою волю. То есть для всякого субъекта.

Тельма — один из первых таких женских субъектов в истории кино. Не только в широком смысле активности, но, прежде всего, в смысле Эдипа. И для неё он протекает по классическому мужскому протоколу (что свидетельствует о том, что режиссёр понимает его именно как сценарий освоения встречи с властью, а не как неотвратимо физиологическую привязку к конкретной травме маленького мальчика).

В Эдипе Тельмы — и влечение к матери: отнюдь не половое, но либидное, то есть телесно-психическое, размытое — такое, какое свойственно именно ребёнку, томящемуся по утраченному теплу младенчества, и уже предстоящему перед холодом одиночества взросления; и противостояние враждебному, но неустранимому отцу, Отцу, налагающему запрет на влечения, на речь (см. эпизод в кафе с родителями), отцу-Богу.

Этот сюжет — несомненное новаторство и достоинство фильма. Его исход — тем более. Сложно вообразить более зрелищный выход из Эдипа — в абсолютную свободу. Художественное решение этой сцены в конце фильма не только безупречно эстетически, но и концептуально неожиданно и впечатляюще. С точки зрения жанра, такая работа на стыке эстетики, гендерной антропологии и психоанализа выводит режиссёра к формам и духу магического реализма.

Наряду с психоаналитической перспективой, в «Тельме» интересна и перспектива экзистенциалистская, приближающаяся к штирнеровскому анархо-индивидуализму. Эстетически этот стык — между Фрейдом, Маркесом и Штирнером — сообщает фильму его своеобразие и многомерное напряжение, не всегда подлежащее быстрой рациональной локализации.

Все мороки Тельмы — легко узнаваемые призраки христианства. Именно такими их увидел Штирнер в «Единственном…». И сам её путь сквозь них — путь Единственного, вернее — Единственной, мучительно и торжественно открывающей собственную волю как возможность быть отдельной и колебать поверхность мира.

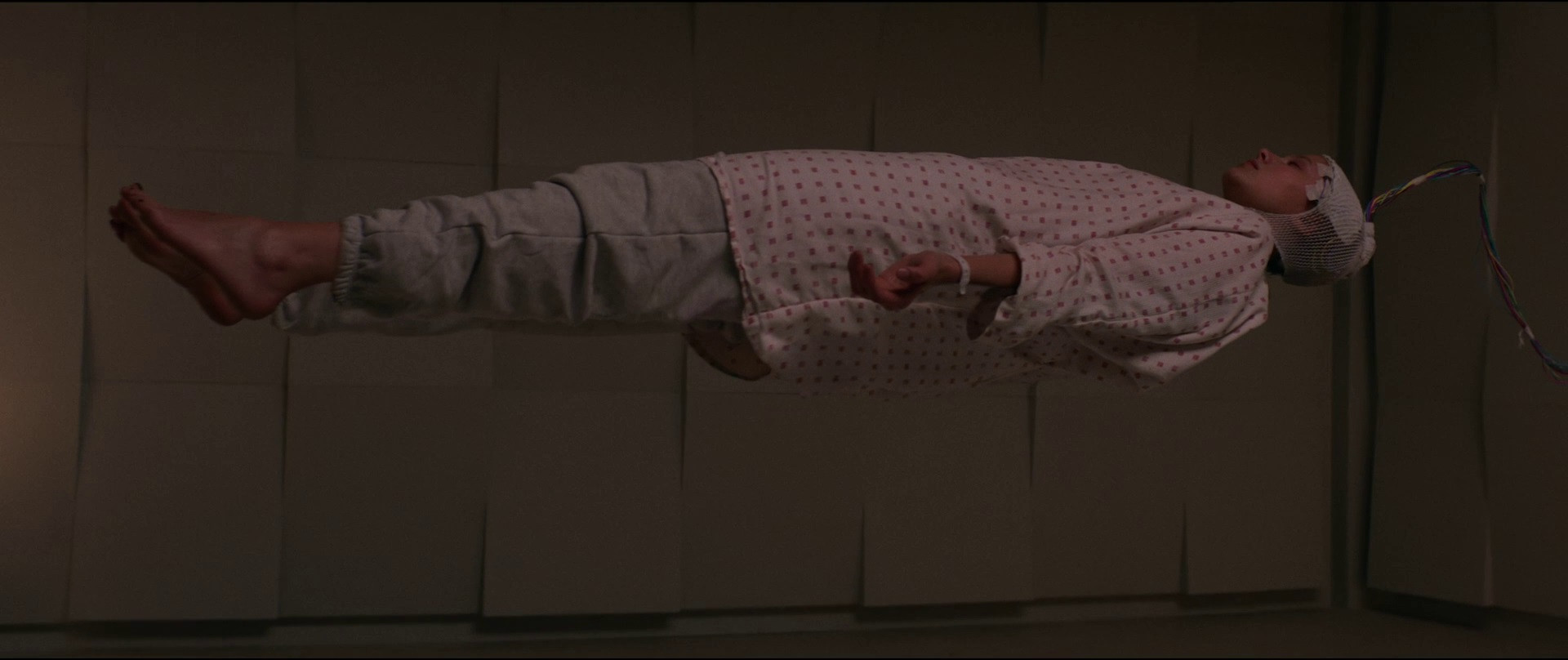

Тревога перед этой волей — одна из центральных тем фильма, одна из концептуальных основ пронзительного саспенса, густо окутывающего загадочные прострации героини — похожие то ли на психосоматические припадки, то ли на пограничные ситуации.

Рифмуясь в этом мотиве с «Беспокойной Анной», «Тельма», однако, избегает её эссенциализма, с одной стороны, и тенденциозного нью-эйджерства, с другой: в данном случае сверхчувствительность главной героини, её свойство «синхронизироваться» с окружающим миром — отнюдь не задана «женским началом», но помыслена в гегельянском духе: через перманентность её предстояния перед Отцом и выражаемым им Законом.

И хотя гендерная социальная перспектива в картине прочерчена не менее отчётливо, ем в «Беспокойной Анне», а мужской персонаж, разделяющий общую маскулинную размещённость в пространстве символической власти, в конечном счёте определяет судьбы всех героинь фильма (см. первый эпизод в лесу, эпизод с бабушкой, эпизоды с нейролептиками, эпизоды с запретами и др.), это не приводит ни к эссенциализации мужского, ни к романтизации женского. Напротив, персонаж Тельмы если не агендерный, то однозначно межгендерный, гендерно нестабильный, неопределённый. Её отношения с однокурсницей — tabula rasa, которую интуитивно находит Единственная как зону, свободную от символической разметки власти (Отца), и которую — вопреки нравственным мучениям — не выдаёт ему даже во время телефонной (лже-)исповеди (эпизод с рассказом о вечеринке).

Долгое время этой tabula rasa Тельма страшится сама, опасаясь призраков как дофейербаховского, так и фейербаховского мира, где Отец — уже не Бог, но всё ещё Отец, свободный подчинить или даже забрать жизнь (этот мотив проходит красной нитью через весь фильм). Мужское в этой вселенной переживается как инерция власти (т.к. не маскулинность в её мире не отделена от патриархальности), а значит единственным местом доступа к свободе и наслаждению становится пространство, свободное от такой маскулинности.

Стремление к нему интуитивно считывается зрителем через репрезентацию мужских персонажей как бы глазами самой Тельмы — как чуждых, невыразительных, избыточных и, в конечном счёте, преодолеваемых: свою силу, свободу и доступ к наслаждению ей предстоит обрести за пределами гендерной символической разметки старой культуры — подобно тому, как сыновья первобытной орды обретают их через полную утрату сыновне-отцовских отношений.

Таким образом, возвращение Единственной к себе становится возможным не столько через прямое противостояние и борьбу, сколько через открытие власти, обнаружение её локализации и расколдовывание её мнимой магии. Чтобы вылечить рану, нужно найти застрявший в теле осколок и извлечь его (не об этом ли — последний эпизод с Тельмой на озере?). Интернализованная власть оставляет осколки, найти которые нелегко: часто они мимикрируют под свойства индивидуальной истории и произведённой ею «души».

Тельме удаётся найти этот осколок. И освободить не только себя. Так, если в мифологических дискурсах сила женщины часто связана с её способностью заколдовывать, сила Тельмы обращена в обратном направлении: она расколдовывает то, что было «заколдовано» властью (и в этом оказывается чисто штирнеровской героиней). При этом, панорама фильма выстроена так, что зритель на время невольно «идентифицируется» с главной героиней (возможность такой идентификации с женскими персонажами появляется в кино совсем недавно), и становится свидетелем её внутреннего пути — со всеми его непредсказуемыми поворотами. И, тем самым, осваивает новый маршрут освобождения.