Лена Смирно. Смерть Дантеса

Лена изучает философию и пишет главным образом стихи, и всё это по-французски, так что предлагаемая проза выглядит некоторым исключением — не только в контексте написанного Леной, но и, в определённом смысле, даже в контексте всего написанного женщинами по-русски. Помимо этого мне ничего почти неизвестно. Мы виделись с Леной как-то чуть ли не мельком однажды в Вене и еще один раз в Париже. Неясно, как получилось, что я вызвалась предварить её текст своим ещё даже не зная, что там. А оказались там эти записки, в количестве тринадцати штук. Увидев их, я обрадовалась встрече с

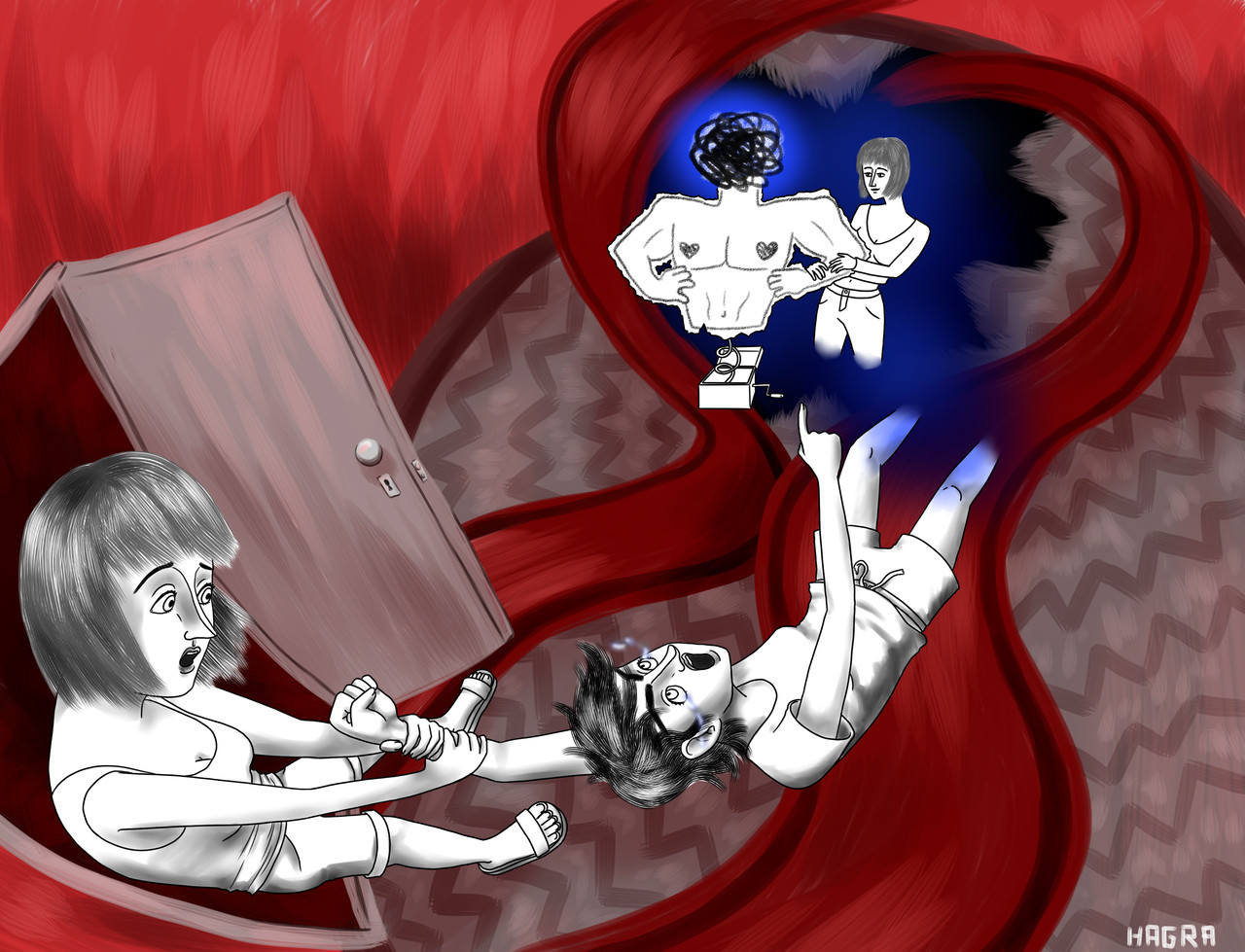

Создание ситуации доминирования-подчинения — что, казалось бы, может более противоречить феминистскому идеалу равенства и (сексуального) освобождения? А вот Смирно пишет: «БДСМ для меня — это свобода и игра». Свобода — это рабство? А дальше: «это кодифицированное пространство, в котором я могу встретиться со своими желаниями и страхом лицом к лицу». Как это понимать? Моя гипотеза заключается в том, что, возможно, феминизм и БДСМ — вполне родственные социальные явления, использующие одну и ту же стратегию обуздания насилия через его кодификацию и вынесение в область проговариваемого, и следовательно — подлежащего обсуждению и контролю. Глядя на практики патриархальных сообществ, легко заметить их диффузный, растворенный в повседневности садомазохизм — взять хотя бы повседневную жизнь армии или ещё какой «госструктуры». Что можно с этим поделать? Только указать пальцем, назвать по имени, о (б)судить и изменить таки образом существующий общественный договор. Ведь именно договор, договоренность — consent — наш основной инструмент преобразования реальности на пути к лучшему обществу. Было бы здорово, конечно, возбуждаться от ситуации полного равенства в постели. Но вопрос не в том, как управлять своим желанием, а в том, как ему следовать.

Что же делать с собственным желанием быть выеб (зачеркнуто) объективированной до самого что ни на есть непристойного оргазма? Можно, допустим, его озвучить или записать в дневник. И сразу возникнет новая ситуация — возможно, проступят из тьмы загадочные сети желания, где невесомые слова и тяжелые аффекты сплетены так, что, кажется, не разобрать. Но если не пытаться в страхе выпутаться из этих сетей, а позволить им поймать себя, то возможно, появится шанс понять саму схему. И даже пересобрать её, включившись в эти любовные игры словами. Для начала выберем стоп-слово. Затем попробуем расшифровать колючую аббревиатуру, что в четырех своих литерах скрывает три пары разных концептов. Как насчет связывания членов предложения, дисциплины письменных форм, доминирования глаголов, синтаксического управления, подчинения строгой грамматике?

Квирная пересборка телесно-письменных практик подразумевала бы демонтаж литературного фаллоцентризма, и предлагаемый текст — в том числе об этом. Ключ к его названию дан мимоходом в виде нескольких странных вопросов касательно Пушкина и Дантеса, выступающих как фигуры «большой литературы», тень которой словно бы всегда незаметно придавливает нас, как только мы берёмся что-то написать. «Мы вместе придумывали этот роман», но всё что осталось — лишь заметки к нему. В этом романе, скорее всего, одна героиня ревнует другую к ее бывшему и, будучи пушкинисткой, проецирует свои чувства на классическую пушкиниану с её вечной оппозицией героя и злодея. Но похоже, что не только роман не написан, но и часть записок к нему утеряна, так что остаётся неясным, как смерть Дантеса может быть связана с концом фаллоцентризма. Да и в каком значении использовано здесь слово «роман» — имеются ли в виду любовные отношения или же литературный жанр — остается неясным. И в чём была бы для нас разница?

Руфь Дженрбекова

Заметки о сексе, разлуке и любви

1.

Мы вместе придумывали этот роман. Я сначала сказала, что это будет роад-муви, а потом, по свойственной мне в то время особенности все время все переиначивать и усложнять, решила скорее написать сценарий к

Но были

2.

В Петербурге мы часто ходили по маршруту «набережная реки Фонтанки — улица Белинского — Литейный проспект — улица Некрасова». Я даже не знаю уже, часто ли люди так ходят, или это были только мы. На самом деле, мы столько раз проходили по этим улицам, что мне стало казаться, как будто других дорог в центре не существует вовсе.

Как-то, помню, целовались в такси, когда все еще только начиналось. Закон о

3.

Июнь 2018 года. Париж, двадцатый округ, Petite ceinture. Мы играем, я и мой партнер. Заброшенная железная дорога. У нее нет имени, если понадобится, она просит называть его ее именем шлюхи, он просит по возможности избегать обращаться к ней в мужском или женском роде, французский язык позволяет это в повелительном наклонении, а я буду обращаться к нему только в повелительном наклонении, сегодня я top. Она идет по шпалам, на шаг впереди меня, опустив голову. У меня в руках палка, которую я нашла на дороге, моя большая палка, мой член à moi, черт возьми, как же я хочу его прямо здесь и сейчас. Она несет рюкзак с остальными инструментами: кожаная плетка, ее удары резкие и тяжелые, она оставляет синяки, и маленькая пластиковая плетка, ее концы напоминают обрезанные провода, она хлещет ласково и широко, можно посильнее, можно совсем нежно, как щекотка, как пучок весенней травы, обе черные, я люблю свои инструменты, конечно, перчатки, смазка, гель. Я приказываю ему лечь на рельсы. На мне тяжелые ботинки на крупной платформе. Je suis bien avec toi, je ne te dis pas que je t’aime, je m’en fous de ce mot, amour ou pas amour, mais je suis bien avec toi, toi моя детка, мой партнер, мой друг, партнер моего друга, партнер моего партнера, может быть моя любовь, может быть любовь кого-то другого, чья-то любовь, мальчик, девочка, trans, person, top, bottom, sex worker, pute; putain comme je suis bien avec toi dans tous tes états. Я очень медленно, внимательно наступаю на его правую икру. Кожа здесь слишком тонкая: одно неосторожное движение, и я рискую переломить ей кость. Я перешагиваю на его бедро. Аккуратно, смакуя каждое движение, переношу тяжесть моего тела на ее прижатые к шпалам ягодицы. Так я наступаю на него. Так я вытираю об нее ноги. Carte blanche. Я не сделаю ничего, о чем бы мы с ним не договорились. Доверие — ключевое слово. Согласие, без которого ничего невозможно. Она любит боль. Я люблю делать ему больно.

Мы не свободны: каждое из наших желаний обусловлено всей совокупностью желаний, которые нам довелось испытать; опытом культуры, которую мы впитали и которую мы никогда не сможем превзойти; опытом насилия, которое мы пережили и которое, вольно или невольно, мы все еще несем в себе. Но БДСМ для меня — это свобода и игра. Это способ переприсвоения моего тела. Это возможность (предельно обусловленного) переживания наслаждения, связанного с болью, вне травматического опыта. Это кодифицированное пространство, в котором я могу встретиться со своими желаниями и страхом лицо к лицу.

Я возвращаюсь на каменистую почву между шпалами, сажусь над ним на корточки и расстегиваю ее ширинку. Спускаю джинсы под ягодицы, чуть выше колен. Мои руки горячие. Я ощупываю руками его бедра, ее поясницу и ягодицы. Резкая боль от кожаной плетки. Моя рука в черной перчатке, я провожу у него между ног, чтобы понять, нужен ли гель. Гель не нужен. Ее гениталии влажные и теплые, капля его естественной смазки течет по внутренней стороне бедра и падает на землю. Еще один удар плеткой. Я проникаю в него двумя пальцами, тремя. Медленные глубокие движения. Справа от меня, за изгородью, звук шагов. Мы не в безопасности. Наши тела квирны, игры квирны, наш секс квирный, мы не цисгендерные накачанные мужчины, мы только играем, я прошу ее одеться и встать, убираю все в рюкзак, мы идем по заросшим травой рельсам, пока не найдем другое место, игра продолжается, мы просто принимаем меры безопасности. Я с тобой.

4.

В августе 2016 года я реву на балконе трехзвездочного отеля на Кипре, мы недавно пообедали, между вялеными помидорами и завядшим козьим сыром я сижу на белом пластиковом стуле на балконе, лень пошевелиться, лень продолжать и остановиться тоже лень. За ужином будет кувшин вина, я боюсь, когда ты пьешь, я боюсь, что ты будешь продолжать, пока не выместишь всю свою горечь, всю свою злость и не потеряешь сознание, а я потащу тебя по коридору отеля в номер, по полу, по старой ковровой дорожке (я совершенно не помню, какого она цвета), по нашей любви, по нашей ненависти, переступая через себя, протащу до кровати, чтобы ты сказала мне: «Оставь меня в покое», «Я хочу, чтобы меня оставили в покое», и я не буду понимать, что тебе нужно и как это сделать, и ничего не изменится, и выхода нет. А пока я реву на балконе, я совершенно не понимаю, что в этом гребаном парне, в одном из моих бывших любовников, так зацепило тебя. Толя, Толя, Толя Кузнецов. Мне до сих пор страшно произносить это имя, как будто бы проклятие, как будто бы все злые силы сбились в него черным облаком цисгетеропатриархата, лучше сказать черной воронкой, черным смерчем; тут определенно должно быть что-то фаллическое.

Я плохо помню член Толи Кузнецова. Только то, что летом он не носил трусов. Я плохо помню его руки, его лицо. Помню, как мы ездили по городу на велосипедах и как я злилась, когда он говорил мне, куда сворачивать. Или как краска заливала мое лицо, когда он платил за меня в ресторане «Евразия». Ну да, я бы и сама за себя заплатила, но денег у меня особо не было, и время от времени я затыкалась и наслаждалась этим чувством to be dominated, to submit. Прошло четыре года, и теперь в основном я получаю такого рода удовольствие посредством BDSM.

5.

Пресьядо говорит: мы живем в фармакопорнографическую эру, где капиталом владеют фарма-кампании и порносайты. Наша сила — это сила желания, оргазмическая сила: мастурбационная энергия, или власть, которую капитал пытается контролировать, а мы можем из обращения капитала изъять. Например, если приписанный тебе при рождении пол — женский, то хакнуть фармокопорнографическую систему ты можешь, вмазываясь нашаренным тестостероном.

Меня как цисгендерную женщину мало интересует тестостерон в качестве модифицирующей субстанции. Зато он интересует меня как детонатор оргазмической силы. Примерно 10 из 15-ти лет своей половой жизни я не кончала и до сих пор испытываю трудности с оргазмом. В моем случае дело уже даже не в конкретных партнерках или партнерах, дело в сексе самом по себе, в сексе как акте свободного самовыражения. Внутри раскрепощенной лесбухи, которой я кажусь, живет зажатая и угнетенная женщина, которой девять из десяти из нас становятся в процессе социализации. Эта женщина стыдится своего желания, боится позволить себе быть шлюхой, хочет и не смеет получить удовольствие. Идея вмазаться тестостероном вместо долгой и упорной работы психотерапии, развития собственной оргазмической воли и свободной, деконструированной и деобусловленной чувственности привлекает меня как идея простой революционной материи, как если бы можно было вместо ночи в автозаке проглотить коктейль молотова и стать самой той самой политической волей, которой не хватает для качественной реконструкции системы.

6.

Другая диспозиция. Апрель 2018 года, Берлин, Eastern conference, самый знаменитый в

В последний день конференции S* уходит домой пораньше, встречать сестру. Это их берлинские каникулы. Их берлинские каникулы и наша незабываемая весна. Я остаюсь одна на

— Close your eyes.

I close my eyes; I don’t move until she gives me another order.

— I will take control of your breath.

Sure she will. It’s called “Power exchange”. We tried it on the workshop this afternoon. It was the most powerful, the most transgressive workshop of the whole conference.

My head is empty. My body is empty. I’m all reception. All powerless. I’m a doll. A lovely beautiful object. Emma says me to breath in. I breath in. She says me to breath out. I breath out. She is sitting behind my back, I feel her breast on my shoulders, she is holding her hand on my chest, and we breathe, synchronically.

— Raise your hand.

She takes off my dress.

— Emma, can I open my eyes? I would love to see you so much.

— No, you can’t. It is important to keep your eyes closed.

She ropes me with crude and strong shibari. When I’m roped, she tells me how beautiful I am. (У S* на правом предплечье татуировка, надпись, которую я вижу, когда он обнимает меня за шею и плечи: «I forgot to tell you how beautiful you really are». Я улыбаюсь, думая об этом).

— You are very beautiful.

She puts me down, completely to the floor. Holds the rope’s end and pulls and drags me on some distance by the floor. I don’t know if it’s to the left or to the right. I’m lost. I’m happy. I’m abandoned and full. Then she puts me again in the corner. She sits on the floor and takes me between her legs. I feel worm, then cold, then warm again. Suddenly, I feel the rope hit me to the back. Again, please. It hurts. It’s delicious. She unropes me and hits me. One round of rope out, one lash. Please do. One round of rope out more. All off a sudden I lose my consciousness, the very hot wave runs through my whole body. Emma lets me completely fall down, I agonize, I groan, I whisper, I’m howling… It’s all dumped in my pants. I’m hot, I’m hot, I… I… fuck, fuck, fuck it, I have just one second to think how it’s fucking incredible, and I come.

Я никогда раньше не кончала без

7.

Мне хорошо. Мы пьем пиво с Эммой в темном коридоре нашего квирного замка. Она снимает документальное кино в Швеции, теперь не помню о чем. Мы обсуждаем мою работу в ассоциации «Неотложная помощь: гомофобия». Мы говорим о

— T’as faim ?

— J’ai faim de toi.

Я хочу целовать твои глаза, твои плечи, твои пальцы, твои подмышки, твои груди, сережку в твоем соске, твой живот, твои гениталии, твои бедра, твои колени, твою спину, твои лопатки, твои ягодицы, твои ямочки, твои складки, твои татуировки. Я хочу тебя всего, без остатка, вчера, сегодня, может быть завтра, или нет, во всяком случае, сейчас, сейчас, сейчас. Я держу тебя крепко, слишком крепко, гораздо крепче, чем нужно, но именно так, как мне, тебе нужно. «Возьми меня». Я беру тебя, я в тебе, мои пальцы в тебе, мой язык в тебе, мои гениталии в тебе, твои гениталии у меня во рту, моя рука у тебя внутри, вперед и назад, медленно поворачивая пальцы, ненадолго вынимая, «ты хочешь еще?» «да, пожалуйста, еще, еще, еще», моя левая рука до синяка сжимает твое плечо, а моя правая рука нежно трогает еще и еще внутри и снаружи твой секс (на русском нет подходящего слова, вам слишком нравится называть гениталии, а мне нет), и ты кончаешь, « Sa mère!», и я смотрю тебе в глаза, и я совершенно, абсолютно счастлива.

Я не хочу сказать, что этот секс чем-то лучше или свободнее, чем тот секс, который был у нас с тобой, милая. Этот секс — другой. А я — свободнее. Я меняюсь, N*. Я узнаю о своем теле что-то новое. Я узнаю кое-что о своих желаниях. И многое из этого стало возможно благодаря нашим отношениям с тобой, нашему сексу с тобой, нашим желаниям с тобой. А

8.

Дни, когда я думаю о тебе, и дни, когда я про тебя не помню. В Париже жарко. Голуби, разбухшие и потрепанные, прячутся под стульями на террасах кафе, ходят между ногами посетителей. Вот один наконец-то находит стул, под которым его никто не трогает, присаживается, подгибает под себя крылья, втягивает голову. Непонятно, то ли он сейчас сдохнет, то ли уснет.

Ты хотела, чтобы этот роман был о фаллоцентризме. Ок. Я читаю «Тесто джанки» Поля Б. Пресьядо. Там протагонист_ка вмазывает себе тестостерон в мягкие ткани и пишет об этом книгу. Эксперимент длится 236 дней и ночей. Глава первая, часть вторая: ВИДЕОПЕНЕТРАЦИЯ. Пресьядо перед камерой бреется налысо, в черной майке и без трусов садится на пол, надевает пояс со страпоном, и потом двумя другими страпонами пенетрирует себя спереди и сзади. Пресьядо говорит: мне всегда удобнее было вставлять что-либо себе в задницу, это универсальное отверстие, ничем не обусловленное, и потом, там нет костей.

Фаллоцентризм, фаллоцентризм, фаллоцентризм.

Вот ты говоришь, что Дантес — мужчина фаллоцентричный, а Пушкин — мужчина нефаллоцентричный. Я тут что-то не понимаю. Когда солнце русской литературы сиськи и пенисы на полях рисует, он в это время фаллоцентричный или нефаллоцентричный? Или когда пишет стихотворения про кавказских женщин, сводя их к абсолютной, беспрекословной объектности? А Дантес в какой момент фаллоцентричным становится? Когда, по версиям некоторых ученых, целится великому русскому поэту в пах? Ну, чтобы об этом так много думать, тоже определенный склад характера, очевидно, нужно иметь. По мне так все одно: петухи дерутся на дуэли, чтобы убить друг друга во имя какой-то мифической чести: в чем здесь честь? В чем бесчестие? Кто бы женщине хоть раз слово дал. Трагедия времени: общественное мнение объявляет женщину собственностью мужчины и предписывает мужчине за эту собственность драться до гроба. Драма, и то сказать.

Меня в этой истории больше интересует ситуация насилия. Я как цисгендерная женщина к насилию более-менее приучена. Я три раза была в ситуации сексуального насилия. Один раз, маленькая, в троллейбусе, ко мне какой-то дядька залез рукой в трусы, было стыдно и страшно. Два других раза насильственный секс со знакомыми парнями из тусовки. Ну как, насильственный. Ты вроде бы сначала была согласна, а в процессе дурно, хоть плачь, но вроде как неудобно мужчине отказать. Что это, фаллоцентризм? Это патриархат, детка. Тут обладание фаллосом, в общем, вторично. Давай не будем сводить все к гениталиям, 21-ый век на дворе, мы все — тела-машины. Гениталии не гениталии, меня как девочку приучали подчиняться, а их, как мальчиков, доминировать. Вот я и подчиняюсь, а они доминируют. И ужас в том, что когда я перестану подчиняться, они не перестанут доминировать, потому что воспитание к силе и власти сильнее и привлекательнее, а те, кому выгодно быть милыми, будут милыми, а потом незаметно для себя воспроизведут все те же схемы подчинения и доминирования, потому что привилегии намного сложнее развенчать, чем отсутствие таковых. Казалось бы: такая несправедливость должна прямо-таки бросаться в глаза. А на деле? Что у нас, полпланеты феминисток? Если бы.

Но я что хотела сказать? Следи за руками. Меня трижды насиловали, все три раза цисгендерные мужчины. Я, как практически любая женщина, сталкивалась с систематическими домогательствами на улицах, с обесцениванием моего труда и рабочего времени потому, что я женщина, с настойчивым принуждением со стороны родных и близких к вступлению в брак и деторождению, критикой моего внешнего вида и поведения («сядь ровно!» «не расставляй ноги, а то все видно!», «как ты себя ведешь, ты же девочка!»), как если бы мое тело мне не принадлежало. И так далее. Еще раньше, чем я познакомилась с феминизмом, я научилась элементарным техникам выживания в этом дерьме, как и многие из моих подруг. Делаю что хочу, иду куда хочу, слушаю кого хочу, при этом слежу, чтобы в моем близком окружении скапливалось не особо много мудаков, а в моей постели не оказывалось подонков, потенциально способных к насилию. В крайнем случае, научилась громко кричать, отбиваться в случае опасности и вообще вести себя неприлично. Так спокойнее. Просто примут за идиотку и пройдут мимо. Я выбирала мужчин, с которыми встречалась, и еще мне очень повезло с моими любовями. Сейчас я понимаю, как мне с ними повезло, намного больше, чем можно было бы ожидать, потому что мои по-настоящему значимые отношения были очень и очень далеки от цисгетеронормативности.

9.

Но к чему я не была готова, так это к насилию в лесбийской семье.

10.

Ты пишешь, что в тот день, когда я написала тебе о разводе, ты попала в больницу с

Когда я получаю твои сообщения, мне не вполне понятно, с кем из нас что-то не так. Я начинаю сомневаться, в здравом ли я уме? Ты попала в больницу с

11.

S* спрашивает меня, что я решила по поводу твоих денег. Ничего не решила. Я везу две с половиной тысячи евро в синем рюкзаке, в черном конверте, на котором белым карандашом в последний момент перед выходом из дома я написала «N* от Сосьете Женераль». За пару дней до этого я спросила у Веры, знает ли она, когда вы возвращаетесь с фестиваля, но она не знает. Я совершенно не хочу тебе писать. Мне кажется, все, что я скажу, может быть использовано против меня.

Так что я лечу, ничего тебе не написав, лечу как на другую планету, самолет гудит, я читаю Пресьядо, голова раскалывается, я думаю, что там меня никто не ждет, и не важно, правда это на самом деле или нет, в моей голове там меня никто не ждет, и мне от этого ни горячо ни холодно, наплевать, лечу, лечу, лечу и представляю себе, как я оставлю в одном месте твои вещи, твои деньги, твою детскую фотографию и картины, которые твоя мама подарила нам на свадьбу. Я представляю себе, как между нами не останется ни-че-го, никакого крючка, за который можно было бы зацепиться, как я раздавлю к чертовой матери останки этих отношений, и ты мне не понадобишься даже для развода: я найму лучшего адвоката, и мне придется всего-навсего доказать, что мы не живем вместе, а что может быть проще, когда ты живешь на другой планете?

И в то же время, где-то в другой части головы я представляю себе твои маленькие губы. Твои очень аккуратные груди девочки-подростка. Я собираю твои вещи в чемодан, и, супер, блять, бережно складывая твои футболки, я подношу их к лицу, пытаясь различить сквозь запах шкафа, времени и порошка, твой запах: вдруг он где-то сохранился? И я воображаю себе, как, случайно встретив тебя на улице, мне неудержимо захочется тебя поцеловать. Обнять тебя, прижаться к тебе всем телом, зарыться носом в твое плечо, чтобы почувствовать этот запах. Как тогда, когда ты приехала из отпуска, когда ничего еще не было, и я якобы — якобы — даже про себя еще ничего не знала, но уже впала в зависимость от этого запаха.

12.

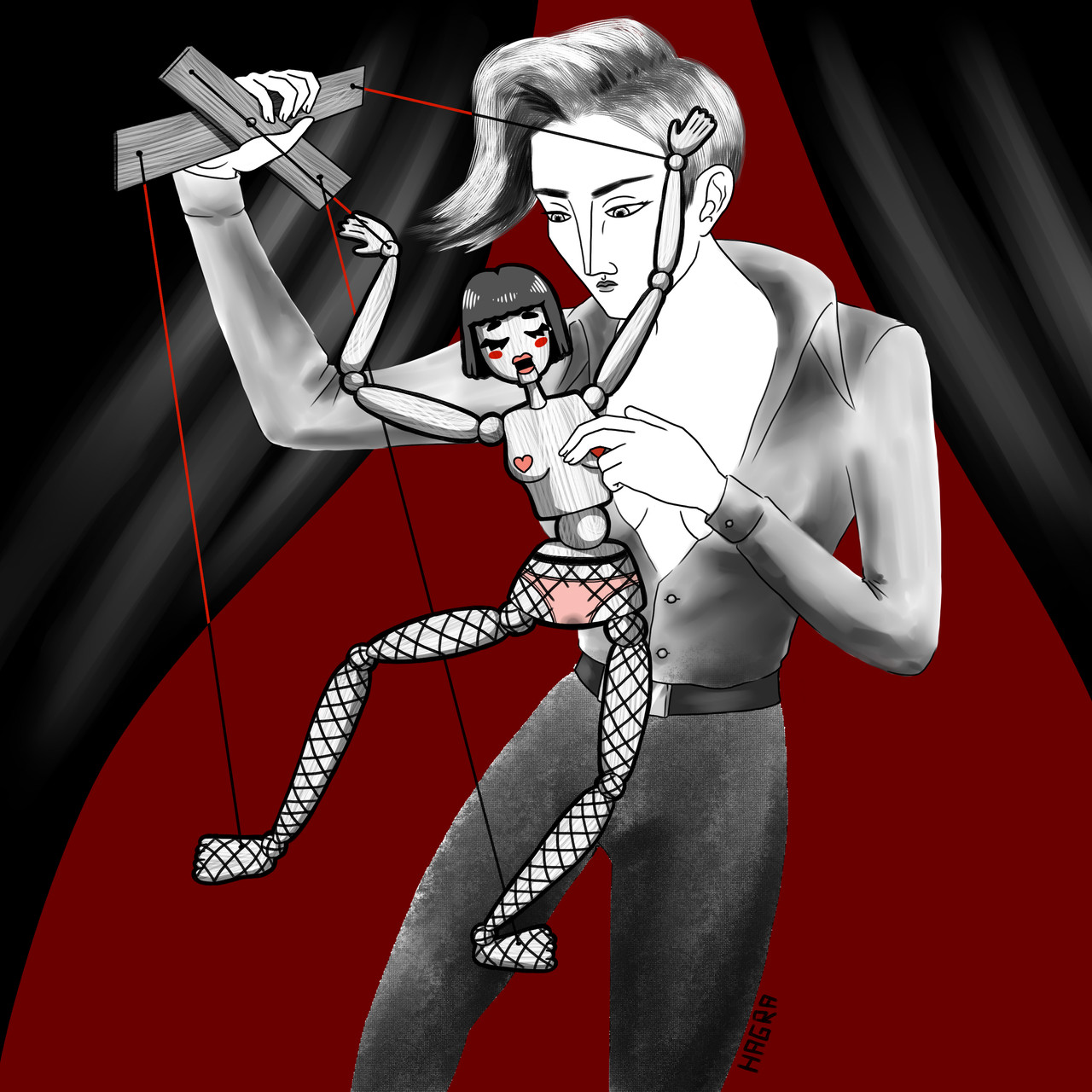

Я наслаждаюсь свободой, которую не чувствовала, когда в последние разы приезжала в Петербург: за тобой, к тебе, с тобой. Я думаю о том, почему от этих отношений у меня остается такое чувство, как будто бы все в них происходило по принуждению. Как будто мне нужно было все время тебя удерживать, подвязывать к реальности, иначе — мрак и пустота.

А теперь почти два года как я пытаюсь с тобой развестись. И этот развод как последняя ниточка, которая связывает меня с тобой. Свершись он наконец — и ниточка разорвется, повиснет жалкой паутинкой на подоконнике, а потом и ее сдует ветром.

Ты бежишь от меня. Ты всегда бежала, ускользала, пряталась. Но без преследования нет бегства. А это значит, что я тебя преследую. Я пишу тебе, звоню тебе, но ты не отвечаешь или отвечаешь пьяная или невпопад. Ты обвиняешь меня в эмиграции, а я тебя — в капитуляции. И даже когда я совсем отчаиваюсь и уже не трогаю тебя, мне кажется, что ты чувствуешь, как я преследую тебя в своих мыслях. Как если бы я могла приходить в твои сны, и там смотреть на тебя. Смотреть с упреком: «Почему ты меня бросила?», «Неужели все эти слова про вечную любовь были ложью?», «Во что мне теперь верить?». И, действительно, во что?

13.

Я сижу на балконе у S* в пригороде Парижа. Совершенно непредсказуемым образом на несколько — недель? месяцев? — мир стал предельно предсказуем. Все погрузилось в реальность научно-фантастического фильма. Вирус гуляет по планете. Лучшие ученые мира не могут изобрести вакцину. Границы закрыты. На половине населенных территорий Земли введен карантин. Для того чтобы находиться на улице, я должна подписать бумагу, указав цель моих перемещений, дату и время выхода из дома. Разрешаются «краткие перемещения в пределах километра от места жительства и максимальной длительностью в один час с целью индивидуальных физических упражнений или прогулок в сопровождении исключительно членов собственной жилищной ячейки, направленные на поддержание физического и психического здоровья детей или реализацию нужд домашних животных». Где ты сейчас?

По телефону мой психотерапевт спрашивает, где ты живешь. «В

Вы были вместе в течение долгого времени?

Нет, но это был очень интенсивный период.

Вы были влюблены?

Да. Это были не самые счастливые отношения в моей жизни. N* — тяжелый человек, она требовала довольно много поддержки, в то же время не оставляя никакой возможности ей эту поддержку оказать, и потому, ох, это были нелегкие отношения для меня. Но да, я была совершенно влюблена.

Я была влюблена в тебя совершенной влюбленностью человека, переполненного жизненной энергией и готовностью эту радость от жизни разделить. И в то же время, совершенно детской влюбленностью, мечущейся между миром и Другим, между миром и собой, принимающей детские, непростительно наивные решения. Такие, как замужество, например.

Я вешаю трубку. S* читает газету. Когда я сажусь к нему на колени, он подвигается, чтобы я могла поудобней устроиться, и упирается подбородком мне в плечо. Сколько еще это продлится? Пару недель? Год? Я обещала себе к нему не привязываться, но все это такие пустые слова. Такие «жалкие» слова, как ты говорила.

Где ты сейчас? Ты слышишь меня? N*?

Лена Смирно — авторка прозы и стихов, исследовательница, переводчица. Родилась в 1988 году в Ленинграде. С 16-ти лет работала официанткой, продавщицей, барменшей, потом в более интересных местах. Заочно закончила философский факультет СПбГУ. Организовывала поэтический фестиваль «Контекст», участвовала в различных поэтических чтениях в Петербурге и Москве. В 2012 году уехала учиться во Францию. Живет и работает в Париже. Статьи и переводы публиковались в журналах «Критика Феминистична, «Сеанс», «Просторы», а также в других изданиях на французском и английском языках.