Зритель как соучастник

Что есть общего у картины XV века и современной инсталляции? Чем зритель во времена Вазари отличался от зрителя наших дней? Почему мастера Ренессанса одевали героев священной истории в костюмы своих современников и зачем отступали от правил построения прямой перспективы? Каким образом им удавалось втянуть зрителя в свою игру, превращая его в свидетеля и участника изображаемых сцен, и можно ли встретить те же приемы в современных художественных практиках? Искусствовед и куратор Наталья Тамручи рассказывает об истории сопереживания от итальянской живописи и средневекового театра до перформанса.

Тема нашей сегодняшней беседы –«Зритель как соучастник». И начинать мы будем с XV века, который так прекрасно был описан Вазари в лицах. Персонажи, которых я сегодня буду называть,это персонажи его «Жизнеописания». Но со времен Вазари очень многие писали о Ренессансе, и в одном вопросе исследователи категорически не сходятся. Это вопрос о границах между Ренессансом и Средними веками. Часть исследователей, как, например, Умберто Эко, отодвигают эти границы вглубь веков. А другие, как, скажем, прекрасный французский медиевист Легоф Ле Гоффили Хейзинга, автор знаменитой книжки «Осень Средневековья», напротив, придерживаются концепции длинного Средневековья и сам Ренессанс считают в лучшем случае его эпилогом. А

О чем это говорит? Это говорит, конечно, о том, что четкую границу провести невозможно. Хотя, конечно, гуманисты и современники Вазари этого бы хотели, но у них были на то свои собственные резоны, которых нет у нас. У нас же не существует ни одного неоспоримого факта, за который мы могли бы ухватиться и сказать: «Вот, с этого момента начался Ренессанс, а все, что было до этого, –это глухое Средневековье». На каждый такой факт найдется убедительный контраргумент, и возникает вопрос: а стоит ли вообще проводить эти границы?

Единственное, о чем мы можем говорить с уверенностью, так это о том, что XV век был лучше приспособлен для человеческой жизни, чем предыдущее столетие, потому что XIV век был таким резервуаром несчастья, форменной катастрофой. Он начался с Великого голода. Если кто не знает, то этот Великий голод — это не словосочетание, это термин. Как у нас был термин «голодомор», и он, как вы знаете, привязан к определенному времени –1922 году. Точно также Великий голод — это термин исторический, и он относится к началу XIV века. Это время, когда очень резко изменился климат, наступило похолодание, вылилось какое-то несметное количество осадков, и люди не могли снять никакой урожай зерновых, которые были их основным питанием. Они не могли снять урожай в течение нескольких лет. Кто-то говорит о трех годах — с 1313-го по 1317-й,кто-то растягивает этот период на более длительный срок. В общем, это был чудовищный голод, люди ели все подряд (не буду уточнять, что именно), помимо того что он унес огромное количество жизней.

Счастье Италии в том, что он ее не затронул. И помимо того что он унес четверть европейского населения, он нанес, конечно, еще и тяжелейшую психическую травму, потому что моральные и нравственные нормы в этой экстремальной ситуации пали. Великий голод показал простым людям то, что они, наверное, сами о себе не хотели бы знать. Но помимо этого он, конечно, нанес ужасный физический ущерб.От недоедания у европейцев был ослаблен иммунитет, и тут же возникли всякие эпидемии — вечные спутники Средневековья: проказа, оспа. Они свирепствовали в XIV веке как ничто другое. Кроме того, люди массово отравлялись. Как я уже говорила,

Но венцом и апофеозом всех этих несчастий была, конечно, чума, которая была завезена в Европу из Крыма, из Феодосии, генуэзскими купцами. Италию она захватила, оттуда мгновенно распространилась по Европе, и это, кстати говоря,симптом того, что Европа была единым организмом. Чума в течение года распространилась по всей Европе, включая Англию и Исландию. Представьте себе, что она за один год уничтожила треть населения, а

И вот представьте себе, что к концу XIV века бедствия начали как-то рассасываться, а угроза голодной смерти –отступать. Разумеется, что это не могло не изменить настроения: страх смерти, который преследовал людей все предыдущее столетие, перестал переживаться так остро в ежедневном режиме, и это прибавило жизнелюбия, разумеется. Чума закончилась, в 1351 году она вообще ушла из Европы и перешла в Россию. Изменился этот психологический климат. Заметьте, что хулиганский «Декамерон» был написан как раз вскоре после того, как закончилась чума, не раньше и не позже. Это говорит о том, как быстро, как резко, как радостно менялась атмосфера жизни. Лоренцо Валла пишет трактат «О наслаждении». Вообще, слово «наслаждение»начинает часто употребляться в текстах. Идея, что все творения божии прекрасны, а все прекрасное — божественно, победила презрение к бренной жизни и бренному телу. И когда, кстати, флагеллянты, которые передвигались от города в город, подошли к воротам Флоренции в конце XIV века, флорентийцы просто выставили их за ворота. Это говорит о кардинальной смене психологического климата.

Примеры подобного рода можно бесконечно множить, вы их сами можете привести. Но сколько бы мы ни говорили о новых эстетических идеалах и о новой нравственности, отличающей людей XV века от предшественников, все равно мы должны честно признаться, что люди этого времени, эпохи Вазари, стояли гораздо ближе к своим предшественникам, чем, например, к нам с вами.Ренессанс все равно существовал в средневековой парадигме, европейская культура продолжала оставаться культурой христианского мира, и христианская религия, со всей своей сакральной историей, со всеми своими сакральными персонажами, была источником всех сюжетов искусства,главной его темой. Само искусство продолжало быть частью литургического действия, одним из элементов храмового синтеза, в который входили живопись, скульптура, музыка, сакральные манипуляции и игра воображения.

Большая часть того искусства, которое мы видим сейчас в музеях, в ту эпоху имело совершенно другое применение, которое мы не всегда считываем. Самое главное отличие современников Вазари от нас с вами заключалось в том, что они не просто жили в далекое от нас время, а они жили во время, которое отличалось от нашего. Они жили в раздвоенном времени, то есть в двух временных реальностях. В одной реальности, которая была исчислима, которая отмерялась колокольным звоном или даже уже механическими часами, которые начали распространяться в XIV веке по Европе, в этом, так сказать, обыденном времени они занимались рутинными делами, пахали, сеяли, занимались ремеслами, — словом, вели обычную размеренную жизнь. А потом они шли в церковь, причем они делали это гораздо более регулярно, чем в наше время (женщины вообще ходили каждое утро в церковь, а мужчины как минимум один раз в неделю). И вот в церкви они выпадали из этого своего линейного времени и погружались в другую временную реальность, вернее,– во вневременную реальность. Они входили в церковь как в ворота вечности. Например,во вратах Шартрского собора прихожан встречали, выходили на встречу пророки — сакральные мудрецы, которые были провожатыми для людей в сакральную реальность.

Но что такое вечность для человека того времени? Вечность его ожидала, и он знал, что станет ее обитателем если не после смерти, то после Ссудного дня. А церковь была тем местом, где вечность уже сейчас приоткрывала перед ним свою завесу. В этом еще одно отличие людей XV века и вообще современников Вазари: они знали, что их ждет после смерти. Несмотря на то, что сакральная реальность была принципиально иного свойства, чем ординарная земная жизнь, нельзя сказать, что между ними существовала непроницаемая стена. Это очень забавно доказывают проповеди того времени. Каждая воскресная служба кончалась проповедью, а проповедь — это мост между той реальностью, в которой они находились в церкви, и той, куда они выходили после службы.

Каждая проповедь обязательно содержала экзамплум — пример. Пример — это такой жанр короткого рассказа, в котором действует сакральный персонаж –Богоматерь или какой-нибудь святой, недавно умерший родственник, черт или сатана. В общем, –какой-то значимый персонаж потустороннего мира. И этот персонаж внедрялся в жизнь земную и начинал участвовать в ее делах, наводить там свой порядок, внося в ординарную жизнь элемент чуда. Например, некий проповедник, монах отправился к сарацинам с миссионерской миссией проповедовать христианство, а злые сарацины поймали его и отрезали ему язык, чтобы он не проповедовал. И тогда он, грустный, вернулся в Клюни, пришел в церковь, упал перед статуей Богоматери и взмолился ей, чтобы она ему помогла. И она спустилась со своего пьедестала и своей собственной рукой вставила ему язык на место, а он сразу же запел «Аве Мария». Этот рассказ снабжается комментарием, что это очень достоверная история, потому что была рассказана Иоанном Исповедником, который знал этого монаха, видел его язык и слышал его рассказ. Как видите, история берется как бы «из вторых рук», что подтверждает ее достоверность. Кроме того, она обязательно укоренена в

То есть это чудо, это присутствие сакрального персонажа укоренено в

И моделью этого универсума, его вместилищем была, конечно, церковь.

Там присутствовали представители всех «этажей» сакральной реальности : Богоматерь, Христос, апостолы и ангелы, пророки, святые и грешники, которые приходят в церковь — живые и мертвые. И в интерьере, и прямо на фасадах церкви есть гробницы и саркофаги,– в Вероне, например. И это не только в Италии. В Англии, например, в Батском аббатстве весь храм состоит из этих могильных плит, которые вы можете потрогать. Вы их касаетесь, вы читаете имена и даже комментарии, что этот человек совершил в жизни такого, за что его похоронили в церкви. Огромное количество плит поражает. Это очень трогательная традиция, она позволяет не только живым, но и мертвым присутствовать в церкви, потому что там, куда они ходили молиться, где их всех знали, где их окружают их потомки, они все равно должны воскреснуть. И вот все эти живые и мертвые,посю- и потусторонние действующие лица,видимые и осязаемые друг для друга, участвовали в храмовом действии. Это центральная идея католического христианства — идея совместности. И ее как раз позволяло пережить, в частности, искусство, в этом была его функция.

Я все это рассказываю для того, чтобы продемонстрировать наглядно, насколько западное сознание отличалось от восточного. В

Эти жизнеподобные и вполне телесные фигуры святых были не символическим посредником, а скорее выполняли роль блюстителя. Они как бы в любой момент могли ожить, проснуться и вмешаться в жизнь смертных (как мы видели из того примера, который я вам приводила).

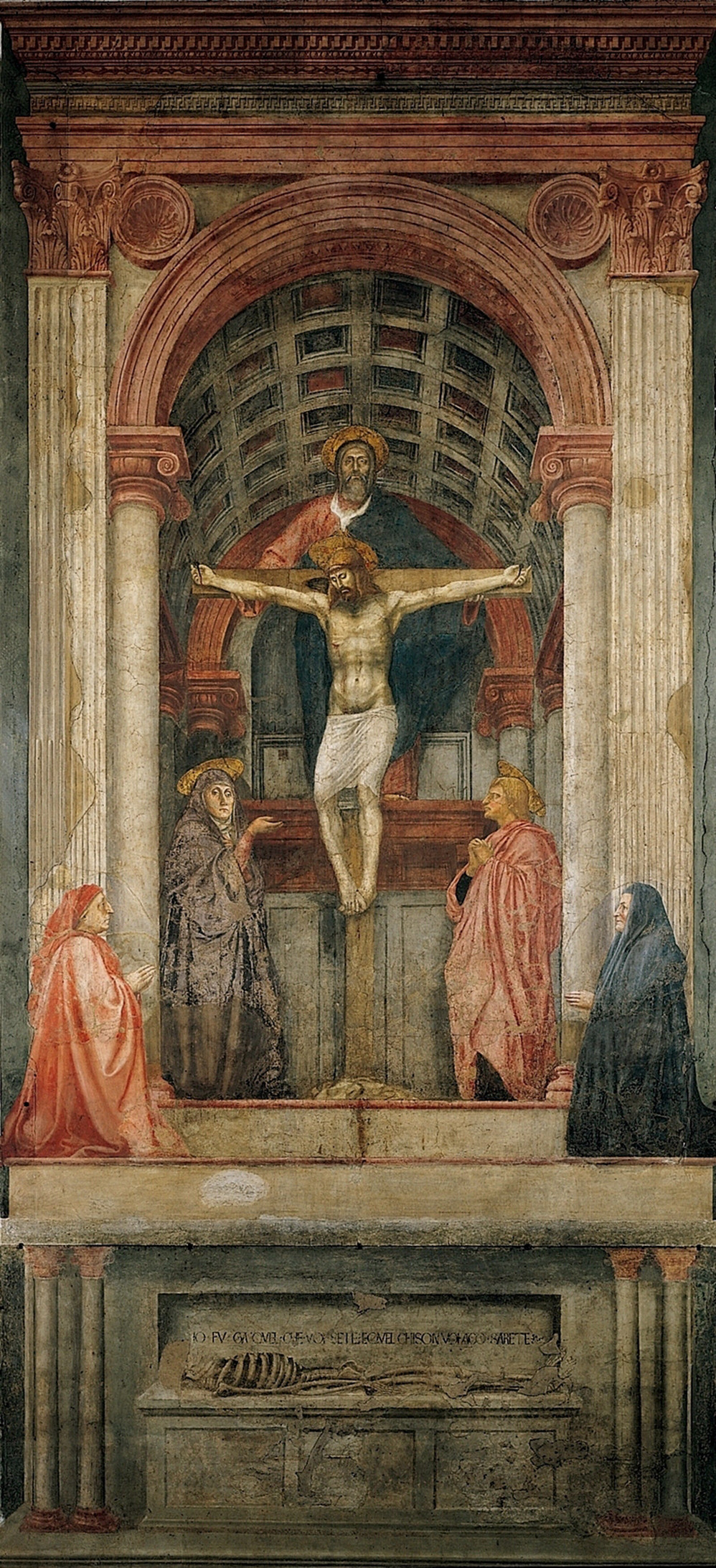

Затем научились-таки имитировать объем с помощью кисти. Одним из первых научился это делать Мазаччо, он общался с Альберти, который и создал теорию перспективы, и практически ее одним из первых и стал ее воплощать. Когда он начал это делать, неудивительно, что он позаимствовал композицию из

В написанной немного раньше, чем знаменитая «Троица», в картине «Воскрешение сына Теофила» Мазаччо, и, как вы видите, он здесь строит не просто трехмерное пространство на плоскости, а имитирует, продлевает реальное пространство храма. В интерьере мы видим реальные мраморные плиты, и он повторяет эти элементы декора, создавая иллюзию единого пространства, превращая посетителей храма в свидетелей вот чуда, которое происходит на полотне.

Возникает ощущение, что оно происходит не просто здесь, в этой церкви, но и прямо сейчас. Люди тогда не знали ничего о теории пространственно-временного континуума, но чувствовали что-то такое. Раз одно пространство, — значит, это происходит сейчас. И раз это — сейчас, то все присутствующие становятся живыми свидетелями чуда. А если они становятся живыми свидетелями, то почему бы их не изобразить в этой сцене? И Мазаччо их изображает!

На картине есть и представители клира, и прихожане, он и Альберти с Брунеллескион запечатлел в этой фреске. А на соседней стене Филиппо Липпи изобразил, видимо, самого себя, это, по всей видимости, его автопортрет. Поскольку картина объединяет мир земной и мир иной, подобно тому, как это делает экзамплум, картина– это явление сакральной драмы в прорехах реального времени. Козимо Туро, феррарский художник, пользуется очень распространенным приемом, который использовали и до Ренессанса, но в Ренессансе он особенно всегда подчеркнут (очень любил это делать Антонелло да Мессина). Он изображает не просто Богоматерь с младенцем, он изображает еще и раму, которая служит границей между изобразительным и физическим пространством, и он визуализирует эту границу как физический порок, но ровно для того, чтобы показать, что эта граница преодолима.

Кстати, если бы мы смотрели фреску «Троица» Мазаччо близко, то там тоже фигуры донаторов непонятно в каком пространстве находятся: у них края одежды заходят за пределы написанной арки. У Туро вы тоже видите одежду, которая свисает по ту сторону рамы,а Богоматерь протягивает младенца очень решительно в физическое пространство (оно же — сакральное пространство храма), чтобы не было уже никакого сомнения в том, где именно это происходит, потому что это происходит не

Я вам говорила, что Антонелло да Мессина обожал этот прием, он даже писал на рамах, изображал помятые металлические этикетки (XV век–это, конечно, время обманок). В его картинах постепенно эта граница начинает как бы ускользать. Она растворяется в сюжете, написанные ступени ведут уже внутрь картины, художник использует, как велел Альберти, пространственные сокращения плиток и арок. И глаз, естественно, проскальзывает туда, нас как бы вовлекают внутрь картины.

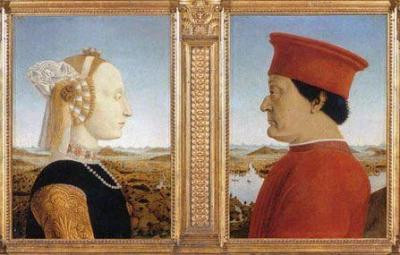

Но смотрите дальше. Доменико Гирландайо исписал практически все храмы во Флоренции, был очень востребованным художником, и использовал довольно расхожий прием пространственной игры, который применяли в XV веке и другие художники.

Он заключается в игре планов, заставляющих переместиться мысленно с одной точки восприятия на другую, потому что передний план, где происходит, собственно, главное событие,дан в некотором ракурсе. Мы смотрим на это как бы снизу.

А чтобы увидеть дальние планы — дороги, холмы, мы должны переместить свою точку зрения, подняться на уровень выше, то есть оказаться среди персонаж её картины, оказаться одним из них. Психологически сделать это в то время было, наверное, достаточно легко, потому что на картинах Гирландайо мы встречаем изображения реальных современников, и с ними можно просто мысленно поменяться местами. То есть художник стремится изобразить происходящее в том пространстве, в котором находится реальный зритель. И слово «зритель» здесь совершенно неподходящее, как вы уже догадываетесь, потому что под ним подразумевается какой-то не вовлеченный, посторонний, расслабленный присутствующий персонаж.

Но, конечно, человек XV века не относился к этой категории пассивного наблюдателя. Художник, помимо того, что изображает, приближает событие на полотне и как бы внедряет его в реальное пространство, он максимально приближает зрителя к событию, просто буквально вставляет его в картину. Обратите внимание на пейзажи с дорогами, которые везде присутствуют на заднем плане полотен того времени. Дело в том, что дорога — это физическое воплощение протяженности пространства, и художники радовались просто самой возможности изобразить это пространство, которого у них как бы раньше не было, радовались тому, что они научились его изображать.

Но помимо этой иллюзии, дорога — это очень емкий и волнующий образ для человека того времени. Потому что это мы дорогу не замечаем, и перенестись из Москвы в Париж– для нас означает завтрак в самолете. А тогда сняться с места и отправиться куда-то означало испытать судьбу. Это был совершенно незаурядный поступок, потому что большинство людей предпочитало предпочитали жить в пределах своих, не выходя за околицу. Знаете, я с удивлением прочла у Акройда, что многие жители Венеции никогда не выходили за пределы своего прихода. Как вы понимаете, в Венеции приходы крошечные, там церкви на каждом пятачке, и они никогда не переходили мостика через маленькие свои канавы и не знали, что происходит на соседней улице. Может, конечно, это и метафора, может, это и преувеличение, но в принципе люди предпочитали жить на одном месте, в своем доме, привязанными к своему хозяйству, к своему очагу, семье и т.д.

Но в этом и заключается парадокс Средневековья, что, с одной стороны, у них существовали эти ближние границы повседневности, а с другой стороны,– они всегда помнили о том, что существует еще большой мир, в котором где-то есть император. Европа еще мыслила себя Священной Римской империей. И Папа, который то ли в Риме, то ли в Лионе,тоже был для них значимой фигурой. И

Вот кого бы вы могли встретить на средневековых дорогах? Конечно, купцов, рыцарей, школяров, которые перемещались из одного университета в другой. Университетов было не так чтобы мало, но и не так чтобы много. Но поскольку у них было профессиональное разделение (один университет лучше преподавал право, кто-то другой — богословие и т.д.), еще ходили слушать лекции знаменитых мэтров. Разумеется, встречались всякие маргинальные персонажи, но можно было встретить и художников, которые тоже перемещались. Одни отправлялись в другой город в поисках покровителя, другие вторые — в Венецию за красками,потому что таких красок нигде не было, и венецианцы хранили секрет их изготовления как государственную тайну. Кто-то срывался с места и ехал в Рим, чтобы изучать раскопанные антики, как, например, Брунеллески и Донателло, чтобы иметь потом конкурентное преимущество перед соотечественниками.

Люди отправлялись в дорогу ради каких-то благо приобретений и перемен, и дорога, конечно, была и местом опасности, но в общем — это место, где активизировалась судьба. И как вы понимаете, все перечисленные люди — это не самые ординарные персонажи, это довольно незаурядная публика, которая активно меняла свою судьбу.

И картины XV века, с их намеками, их манящими дорогами и тропками, в

Они все очень быстро забывали — прежние заслуги и прежние преступления. Судьба Караваджо об этом говорит: он переехал в другой город, и всё, что он натворил в Риме,было забыто. То есть скитаться имело смысл и преступникам тоже.

Таким образом, главным для человека той эпохи было не происхождение, и даже не титул, а место, которое человек занимает. Все остальное могло поменяться, прошлые заслуги не присутствовали в его сегодняшней оценке, как бы игнорировались. Человек мог потерять и власть, и имущество в одну минуту, его могли изгнать из города. И, наоборот,какой-нибудь талантливый крестьянский сын мог найти покровителя, получить образование и оказаться в совершенно другой среде, среди других людей, и будучи оторванным от того социального слоя, из которого он вышел, и открыть, например, университет, как это сделал Сорбонн. Место — вот что такое человек, место, которое он занимает. Поэтому так был распространен образ Колеса Фортуны.

Все, что я сейчас говорю, имеет прямое отношение к вопросу о месте зрителя. Андреа Мантенья, склонный к радикальным ракурсам, обычно жестко фиксирует позицию зрителя, смотрящего на картину. Его точка зрения, его место изначально включено в композицию и определяет эту композицию. Зритель является частью и условием пространственной игры,зритель присутствует, он здесь. Потому что, например, в картине «Снятие с креста» только невидимое присутствие того, кто смотрит, оправдывает такой варварский ракурс, такую скандальную близость к мертвому телу Бога.

Эта фамильярная близость даже нас может испугать, видавших всякое. Но мы можем только догадываться, как к этому относились современники Вазари. Потому что, безусловно, у них был другой опыт, другой опыт близости с сакральным. И этот опыт питался не только их богатым воображением, привыкшим к тому, что сакральные персонажи могут быть тактильно осязаемыми, но и литургической драмой.

Литургическая драма — это еще не театр, это прототеатр. Она возникла из обычной литургии, литургического действия, сначала это были вставленные в обряд диалоги, а потом драматизация в истории начала развиваться и постепенно превратилась в отдельный жанр, который мог представляться и в церкви, и на паперти,на площади, на улицах, во время шествия и т.д. Я сразу должна сказать, что средневековые люди любили шоу, зрелища ничуть не меньше, чем Нерон. Так любили, что у них тоже что-то горело все время. Во время представлений, где использовались всякие пиротехнические эффекты, часто загорались церкви, и, поскольку там были огромные толпы, не обходилось без жертв. Это, тем не менее, никого не останавливало. Этих представлений было такое множество, Данилова пишет, что во Флоренции за год было 150 представлений. В Венеции, например, карнавал мог длиться несколько месяцев, не говоря уже о том, что один мог переходить в другой. Во Франции, в Париже, могли устраивать шествия в течение нескольких недель. В общем, возникает вопрос:– когда же они работали на самом деле?

Вопреки тому, что сегодня здесь говорил Гасан Гусейнов, тогда еще не было жесткого разделения между зрителем и актерами. Во-первых, присутствующие могли в следующий раз становиться исполнителями, во-вторых, их могли вовлечь в игру, например, схватить черти и утащить в преисподнюю кого-нибудь из зрителей. Ну и, в-третьих, они обладали такой непосредственностью и возбудимостью, эмоциональной взвинченностью (как пишет Хейзинга), что во всем принимали эту бурную эмоциональную часть. И самое главное, они не делали различия между драмой искусства и драмой жизни, они могли с той же непосредственностью, также горько рыдать, присутствуя на казни (это тоже было шоу!) какого-нибудь симпатичного раскаявшегося преступника, которого им было жалко. И точно также они рыдали, когда на улицах их города в Страстную пятницу представляли бичевание Христа. Театральное и сакральное события для них сливались в одно событие. Сакральная реальность не знала прошлого времени, они были все как бы свидетели вот чуда, которое свершалось у них на глазах.

В этих представлениях, самое непосредственное участие принимали и художники — через костюмы, декорации, и даже механические приспособления, благодаря которым души спасенных и ангелы взлетали наверх, к куполу храма. Известно, что один из таких механизмов придумал Леонардо да Винчи, а другое — Брунеллески, –автор купола флорентийского собора. То есть они были вовлечены во все эти шествия, они отвечали за них. Я хочу сделать акцент на том, что между театром и живописью не лежало еще такой непроходимой границы, как это случилось потом,живопись тоже была для современников своего рода театром, во всяком случае, она играла близкую к нему роль.

Есть очень любопытная картина, она выставлялась у нас в Пушкинском музее, это полотно Эрколе де Роберти (как и Козимо Туро, он– феррарский художник) под названием «Чудо Святого святого Винченце».

Это первый и единственный случай, когда я увидела, как художник изображает театральное представление, каким оно было в те времена. Никакого театра на одной сцене не было, и театральные подмостки выстраивались по принципу росписи в храмах, то есть когда один эпизод деяний святого сменял другой эпизод — это были отдельные сцены. Разыгрывались они одновременно –на каждых подмостках свой эпизод. Где-то было спасение из пожара младенца, где-то

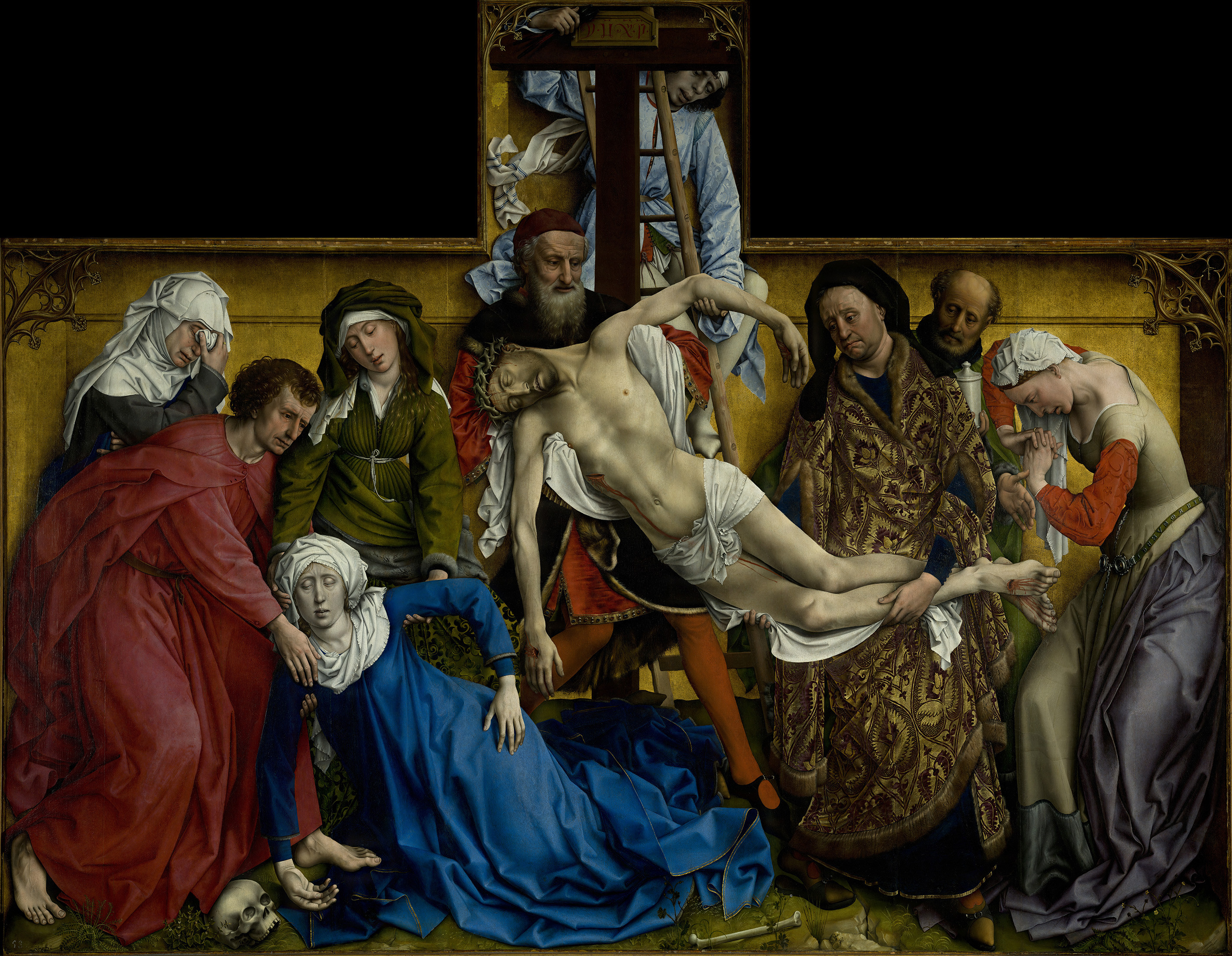

Теперь мы переносимся в Северную Европу. У северян были немного другие глаза, чем у итальянцев, мир не был для них так прекрасен, он был суров, но правдив и натуралистичен. Там не боялись изображать изъяны, слабость, боль, болезнь, что людей, которые привыкли смотреть на классическую итальянскую живопись, не могло не шокировать. Это совершенно иная версия ренессансного искусства, натуралистическая, гротескная.

Надо сказать, что вообще в Европе восторжествовала совершенно другая интерпретация Христа, чем на востоке,– это Христос страдающий, Христос, увенчанный венком. И от зрителя картина, например, Рогира ван дер Вейдена«Снятие с креста» не требует участия в пространственной интриге, здесь этой интриги нет. Хотя это не значит, что в Северной Европе никто не играл с пространством,конечно, здесь этим занимались тоже. Можно вспомнить ван Эйка, его «Чету Арнольфини», и не только.

Но на полотне Рогира ван дер Вейдена этого нет, здесь нет никакой пространственной игры, здесь от зрителя требуется другое — эмоциональная вовлеченность. Художник изображает обморок Богоматери– очень натуралистичный, ее лицо лишено краски, она падает, прямо валится,эти слабость и бессилие подчеркиваются, удваиваются полной рифмой с позой Христа. И это поразительная вещь, шокирующая — слабость Бога, страдания которого вызывают сострадание, эмпатию. Его страдание ждет и требует сочувствия и в буквальном смысле поддержки.

Теперь давайте перенесемся в эпоху революции, в очень кровавое время, 1793 год, когда гильотина работала ежедневно и еженощно.

Это время душераздирающих событий, которые происходят в реальном времени. Свою картину«Смерть Марата» Давид писал спустя три месяца после после его убийства. Существует версия, что он первый нашел Марата в этой кровавой ванной. Тем не менее, Давид был очень близок к этой истории, он дружил с Маратом и был, если можно так выразиться, придворным живописцем французской Французской революции. Поэтому он писал ее тогда, когда сама эта драма была еще очень свежим событием. Обратите внимание, Давид не запечатлел сам акт убийства, он запечатлел его последствия, когда все уже случилось и ничего изменить уже нельзя.

Письмо, которое держит Марат в своих руках, — на нем стоит дата, по-моему, 13 июня 1793 год, и эта дата отодвигает от нас эту сцену с каждым днем все дальше и дальше. То есть между картиной и временем зрителя установлена непроходимая дистанция. Событие уже свершилось, и ничего его изменить не сможет — в том числе отсутствие или присутствие зрителя. То, что в XVвеке срасталось в единое, одномоментное действие, время чудесного события, время картины и время зрителя, здесь распадается на отдельные части. Событие превращается в исторический анекдот.

И совершенно по этой же причине ничего не вышло у Александра Иванова, который хотел создать эпохальную картину «Явление Христа народу» и 25 лет провел в Италии для этого. Он хотел создать нечто похожее на ренессансный шедевр, но не стал итальянским художником, потому что совершенно в духе своей позитивистской эпохи создал исторически достоверное полотно. И ничего другого он создать не мог, потому что XIX век — это время исторического притворства:– сначала это эклектика, потом эпоха модерн- — люди разыгрывали этакий исторический спектакль своей жизни. Они делали все противоположно тому, что делали в эпоху Ренессанса.

Вот, например, фильм-опера «Иисус Христос — суперзвезда», который в 1970-е годы обратил огромное количество хиппующей молодежи как Америки, так и Европы, и даже Советского Союза, поверьте. И вы сами можете догадаться, почему. И также вы точно можете уже не спрашивать, почему ренессансные художники писали все эти сцены, используя страшнейшие исторические анахронизмы, городские пейзажи с архитектурой, одевали библейских персонажей в современные одежды. Они по-другому и не могли, для них сакральная драма не имела никакой истории, то есть была внеисторична.

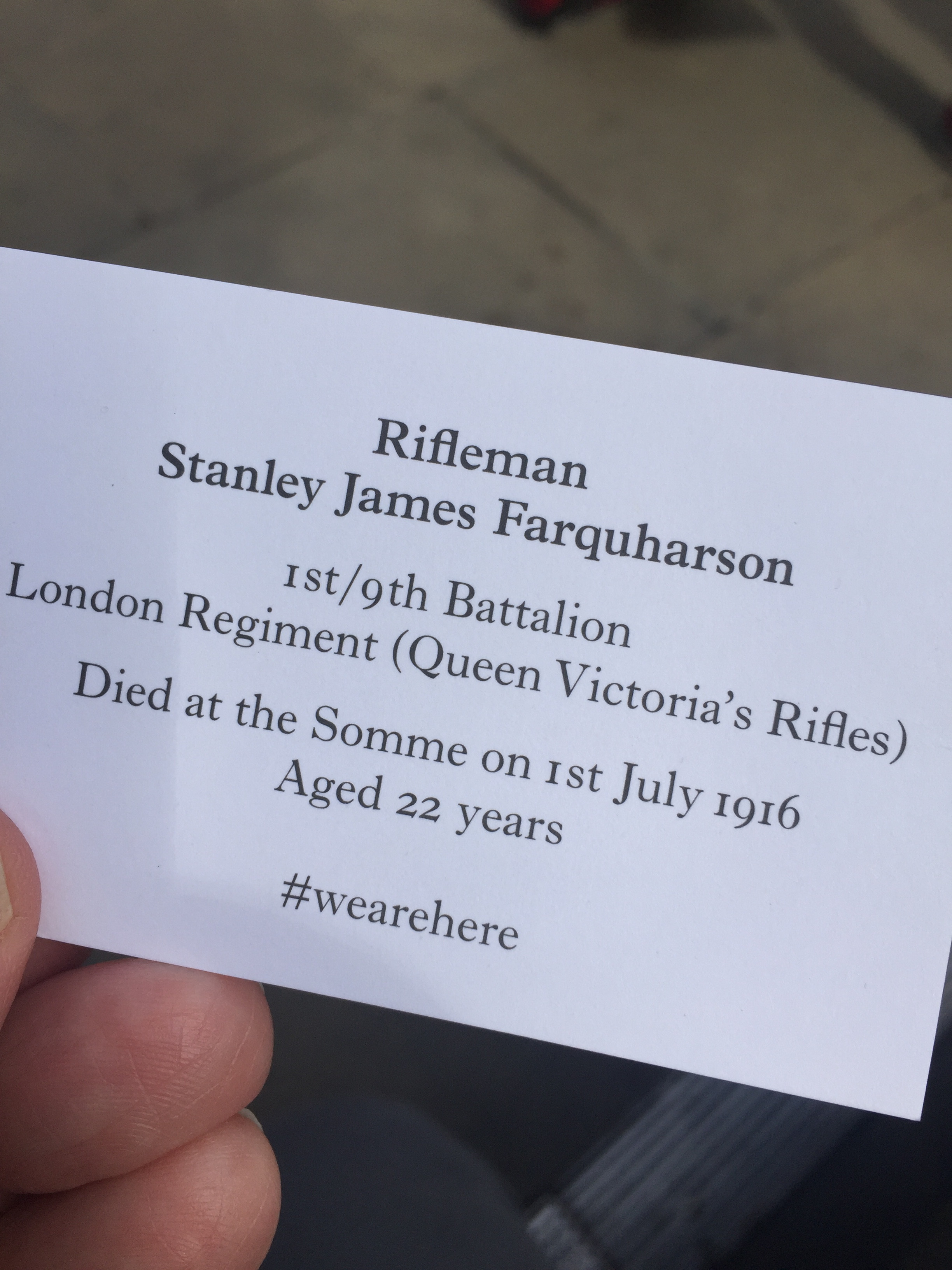

В июле 2016 года, в Лондоне и в других городах, появились солдаты-призраки Первой мировой войны –они заполнили вокзалы, метро, аэропорты, кафе. Они ничего не говорили, а когда собирались вместе, иногда пели песню времен Первой мировой войны «We are here because we are here».

В описанной ситуации эти слова («Мы здесь, потому что мы здесь») приобретают совершенно другой смысл. Когда к ним обращались люди, спрашивали, они давали им молча карточки, в которых было написано, как звали того солдата, которого они представляли сегодня на земле, того убитого солдата, и где он был убит, и сколько ему было лет.

Эту акцию в память о битве при Сомме (одной из самых кровопролитных битв Первой мировой войны) сделали Джереми Деллер, английский художник, и Руфус Норрис, режиссер Национального театра. Первая мировая война для европейцев была самым сильным потрясением XX века. Если можно употреблять фразу «мир никогда уже не будет прежним», то по отношению к Первой мировой войне. Потому что, в отличие от следующей войны, она началась по дурацкому поводу, как вы помните, этот повод могли бы дипломатическим путем уладить, но этого не было сделано, потому что в воздухе висела идея войны, идея вовсе не агрессии, а идея жертвы, очищения, романтического подвига.

Я хочу вам зачитать опять Умберто Эко, потому что он совершенно потрясающе это настроение вербализировал: «Они шли добровольцами на фронт. В тот момент Европа была одержима идеей войны как великого, мистического опыта». Нам это кажется немыслимым, а тогда,до начала Первой мировой войны,это было господствующей философией. Ты читаешь текст людей вроде бы демократических убеждений, либералов, а не сторонников тоталитаризма, и обнаруживаешь у них эту идею мистического опыта войны, который оживит их страну.

И молодое поколение просто рвалось на войну. Но война оказалась совершенно не тем, о чем они бредили, она была похожа на истребление, ничего подобного до этого не было. Она показала бессилие человека, солдата перед слепой им персональностью стихии уничтожения газовых атак, бомб, где не было никакого места подвигу, где убийственная сила вслепую несла уничтожение. В этой войне просто не было победителей, потому что от нее осталось чувство вины и раскаяния у всех.

Каждый второй в этой молодой генерации погиб на этой войне, достаточно бессмысленной. И Европа ужасно болезненно переживала ее последствия. Как вы знаете, последующее поколение было названо потерянным поколением, после этого уже не было ни того искусства, ни той литературы. Взять Хэмингуэя Хемингуэя — совершенно другой, дискретно разрушенный язык. Словом, это была другая философия. Она должна была возникнуть, потому что мир надо было заново объяснить, включив этот бессмысленный опыт этой войны. И тогда возник Кожев, который породил еще целую плеяду прекрасных французских философов.

Итак, Первая мировая — это было сильнейшее потрясение. А потом оно стало, конечно же, слабеть. Тем не менее,сейчас в Европе везде сохранились мемориалы, и я чуть не прослезилась, когда прочитала на одном из них, в Лондоне, фразу: «Мы помним друзей-камрадов». Это очень трогательно. Но все равно день окончания Первой мировой –это уже как бы памятная дата, и только. А вот эти ребята — Деллер и Норрис — они эту ситуацию разморозили и поставили сегодняшних людей лицом к лицу с мертвыми солдатами, погибшими неизвестно зачем, неизвестно за что на этой бессмысленной войне. В этой работе, помимо того, что здесь тоже прошлое вживляется в настоящее, а жанр балансирует между епархией современного художника и епархией театрального режиссера, нас возвращают возвращает нас к той прекрасной неразделимости изобразительного искусства, театра и жизни, которую можно было наблюдать в XV столетии.

В перформансе Анны Эмхоф, который она показывала в Венеции в этом году в немецком павильоне, и который получил Гран-при,речь тоже шла о молодой генерации, которую приготовили в качестве очередной жертвы к милитаристическим играм. Мальчик, совершенно нормальный, танцует «танец болезни и боли». Он появился среди вернисажной фланирующей публики и начал танцевать, совершенно не контактируя с окружающими людьми. И толпа преобразилась за одну минуту –все перестали друг друга замечать и стали ходить за ним. Мальчик не обязательно даже танцевал, он мог просто стоять, скрючившись, и все равно по коже просто мурашки шли. Это было завораживающее зрелище, но дело не в том, что он делал, а в том, как он делал. Этот танец вызывал эмпатию невероятной силы, ты начинал ему помогать, ты начинал переживать за каждое его движение, которое он с таким усилием, с таким преодолением делает. Разве это не напоминает Рогира ван дер Вейдена, его «Снятие с креста»? По-моему, это напоминает, это коррелирует с той картиной.

Когда художник, классик московского концептуализма концептуалист Андрей Монастырский спросил меня о том, какая тема лекции у меня здесь, я сказала — «Зритель как соучастник», он ответил: «О, это же про нас». Потом то же самое спросил и также прореагировал на мой ответ его коллега Юрий Альберт. И это совершенно верно, –это про них, потому что не только авторы акции, но и зрители превращены в соучастников, они не знают, что и зачем они делают, что будет в следующую минуту. Но Однако они вовлечены в это действие, они не смотрят со стороны на него.

Но даже когда речь идет о современной картине, она рассчитана на сотрудничество со зрителем, на диалог с ним. Картина открыта, потому что она существует в интерпретации, она не существует сама по себе, она сама по себе бессмысленна. Но она обращается к зрителю, у которого есть свой опыт восприятия искусства, или даже не обязательно искусства, а просто свой опыт жизни, каких-то контекстов. Он должен задействовать их, чтобы воспринимать произведение современного искусства, без этого произведение молчит или не значит ничего,или либо значит что-то другое. Современное искусство в принципе диалогично и провокативно. Смешно, но это чувствуют варварские зрители, которые начинают вести себя совершенно нецивилизованным образом. Не к ночи будь помянуты Энтео и подобные ему. Они чувствуют эту провокативность в современном искусстве. Например, на выставке художника Ивана Дубягина, которую я делала на «Фабрике», один работающий там человек набросился на картину и порезал ее в на мелкие куски ножом, чем привел в изумление директора «Фабрики» Асю Филиппову. Но он бы не набросился на Аполлона Бельведерского, потому что Аполлон находится за пределами настоящего, а эта картина находится внутри настоящего, она существует в сейчас, и она взывает к реакции. И этот человек свою реакцию выдал. Но мы тоже самое, на самом деле, ощущаем, просто ведем себя цивилизованнее.

Приведу в пример еще перформанс «Точка опоры», который Ольга Кройтор несколько раз делала в разных институциях. Он состоял в том, что она несколько часов стояла на 4х-четырехметровом столбе. Я хочу обратить ваше внимание, что перформанс — это некая ситуация, которую создает художник, сам себе придумывает и сам ее проживает или претерпевает. Элемент реального переживания, который присутствует в перформансе, собственно, и делает его живым. А из нас он делает соучастников и свидетелей. И варварские зрители, которые тоже могут оказаться рядом с нами, проявляют вот реакции, о которых я говорила. Например, когда Ольга делала этот перформанс в

В общем, современное искусство, которое мы все так любим, вовлекает нас в неординарные переживания, и за это мы его любим, мы пристрастились. Это не профессия, это пристрастие, потому что нигде таких чувств мы пережить не можем в нашей обыденной действительности.

Лекция прочитана 23 сентября 2017 года критиком, куратором, основательницей Фонда поддержки художественных проектов «Открытая галерея» Натальей Тамручи, в рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари. Классика сегодня»

В этом году «Вазари-фест» будет посвящен теме «Тексты художников» и пройдет в Арсенале нижегородского Кремля 20-22 сентября.

Полную программу фестиваля можно найти на vasarifest.ru