Против политики ненависти и презрения в левом движении

Я долго думал, стоит ли поднимать эту тему. Возможно, после этого текста возникнет серьёзный конфликт. Но я никогда не боялся конфликтов, если они остаются дискуссионными — то есть когда существует возможность аргументированно обсудить вопросы и прийти к консенсусу, пока разговор не превращается в личные конфликты, призывы к изоляции или уничтожению людей.

На днях активистка Галина Рымбу опубликовала текст, критикующий деятельность — в том числе персонально — активистов политического объединения «Союз постсоветских левых» (PSL). Как бывший участник этой группы, от лица которой я проводил несколько мероприятий — как успешных, так и не совсем — а также вместе с ними подготовил брошюру, посвящённую левым политзаключённым в России, и пытался организовать проект Migrant Collective, я хотел бы внести свои тезисы. Основная критика PSL в тексте Рымбу заключалась в том, что активисты объединения выступают против поддержки Украины, а также в их предполагаемом сотрудничестве с антифеминистскими активистами в странах Западной Европы.

Хочу отметить, что я покинул организацию по ряду причин, часть из которых сейчас пытаются решить. Будучи активистом PSL, я не изменял своим идеологическим позициям, оставаясь приверженцем анархистских убеждений и поддержки наших товарищей и товарищек в Украине. Другие активисты PSL это знали, и хотя пытались вести со мной дискуссию, они не стремились переманить меня на свои взгляды, поскольку организация работает на принципах децентрализации: местные ячейки самостоятельно принимают решения и резолюции, если они не противоречат общему уставу.

Мой выход был вызван, во-первых, желанием оставаться в среде «чёрных» — анархистов и анархисток, среди которых я чувствую родство и общие ценности, в отличие от «красных». Во-вторых, моей критичностью к ряду целей организации, которые по политическим и субъективным причинам не удавалось решить. Идеологическая составляющая тоже сыграла здесь важную роль, о чём я ещё неоднократно буду говорить и постепенно раскрывать.

Данный текст я пишу не с целью оправдать или защитить определённое количество людей, не с целью объявлять идеологическую войну с теми, с кем разделяю общие ценности. Моя цель — призвать людей не уничтожать друг друга в эмиграции, когда мы и без того лишены возможности создавать широкие политические объединения, ресурсов, стабильной жизни и возможности реально влиять на мир вокруг нас.

Этому тексту предшествовал ещё один неприятный случай: в Берлине был отменён концерт в поддержку анархиста-партизана Руслана Сидики. Мероприятие отменили из-за того, что в его организации принимал участие участник дискуссионного клуба Äppelwoi Komitee, которого группа активисток обвинила в насилии. В результате личная неприязнь и внутренние конфликты привели к отмене концерта, и наш товарищ, томящийся в российской тюрьме, оказался лишён как финансовой, так и, что более важно, медийной поддержки. Ведь на мероприятии большое количество немецкой левой молодёжи могли бы узнать его историю.

Кроме того, в последние несколько лет в анархической среде наблюдается тревожная тенденция: всё больше организаций и инициатив берут на себя роль своеобразных «идеологических трибуналов». Активисток и активистов из Коллективов Солидарности, АЧК-Беларусь и ряда других анархических и антиавторитарных объединений исключают из публичных мероприятий, блокируют их участие в совместных акциях, а порой сопровождают это публикацией «заявлений» с громкими осуждениями.

Чаще всего под предлогом якобы «неправильной» позиции по украинскому вопросу — за поддержку сопротивления российскому вторжению, за попытку выстраивать горизонтальные связи с украинскими левыми и анархистами.

Я не являюсь авторитетом в левом движении — не только потому, что мы отвергаем иерархию, но и потому, что у меня нет каких-либо громких дел, из-за которых к моему голосу должны прислушиваться другие активисты и активистки. Я всего лишь молодой бывший политзаключённый и публицист, о котором многие даже не знают. В том числе потому, что мне не нравится публичность: после приезда в Германию я дал лишь два интервью.

Тем не менее, я активист и занимаюсь рядом политических дел вместе с другими. На моём пути встречалось много людей: кто-то помогал мне в начинаниях, а кто-то, наоборот, пытался задушить и принизить, как, например, администратор сообщества «Голос анархистов».

И именно как участник политической арены в Германии я хочу наконец высказаться о том, что давно накопилось внутри — о том, что я слишком долго пытался игнорировать, оправдывать или обходить стороной. Это заявление — не обвинение и не попытка самооправдания, а скорее внутренний крик человека, которому небезразлична судьба левого движения и тех, кто до сих пор верит в возможность справедливого мира.

Я искренне надеюсь, что хотя бы малая часть активных левых активистов и активисток задумается о происходящем после прочтения этих строк. Я говорю это не из желания кого-то упрекнуть, а как человек, который сам заплатил высокую цену за преданность нашим идеалам: как бывший политзаключённый, прошедший через тюремные стены; как человек, который в юном возрасте оказался в эмиграции без документов, балансируя между голодом и изнурительным физическим трудом; как жертва пыток и как активист, который, несмотря на все пережитые травмы, продолжает искать возможности приносить пользу — пусть малую, но реальную.

Даже сейчас, в этот трудный и противоречивый для всех нас период, я стараюсь действовать не во имя разрушения, а ради сохранения человеческого в нас — солидарности, взаимопомощи, честности и ответственности перед теми, ради кого мы когда-то начали бороться.

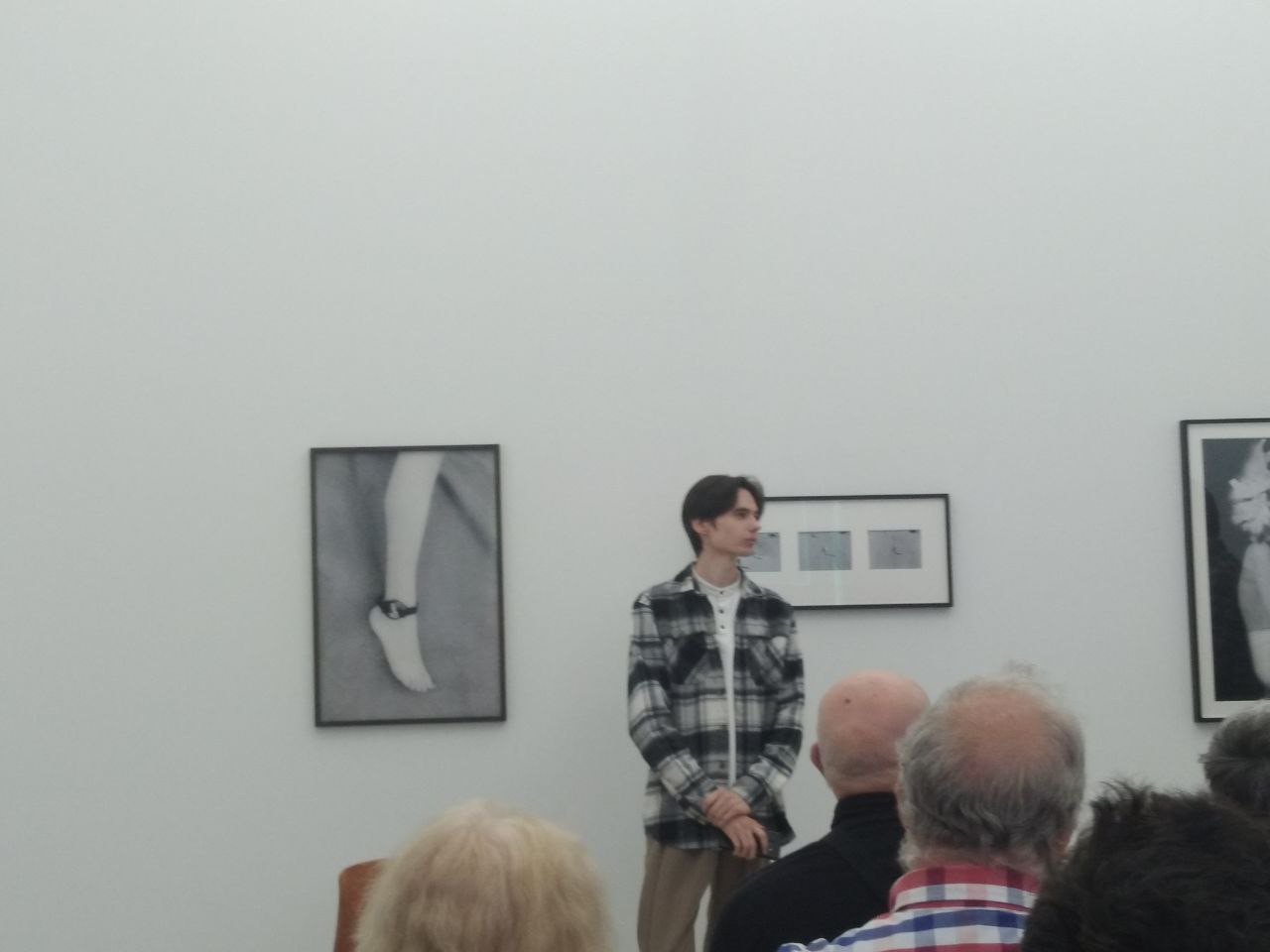

Прилетев в Германию, я, всё ещё находясь под впечатлением от пережитого шока, переполненный максимализмом, а главное — после долгой тюремной паузы, которая сводила меня с ума из-за невозможности действовать, приступил к продолжению своей деятельности. Изменилась только форма: вместо медийного активизма и работы с Anarcho-news я стал спикером на публичных мероприятиях и конференциях.

После общественного резонанса, вызванного моим задержанием, скрывать лицо и себя настоящего уже не имело смысла: каждый сотрудник ФСБ знал меня с точностью, как и ряд активистов и активисток. Кому-то было интересно услышать мои рассказы о тюрьме, побеге и новой жизни. Кто-то знал меня ещё до этого — и им хотелось узнать, кем я стал на самом деле. А кто-то встретил меня здесь впервые и увидел совершенно другого человека. Со всеми моими плюсами и минусами.

Впервые меня здесь встретили и активисты PSL. Недолго сомневаясь, я решил начать работать с ними — поскольку в моём регионе не было других подобных политических объединений левой направленности. Тогда это была небольшая группа активистов из разных постсоветских стран — в первую очередь из Украины и России.

Я опущу персоналии, потому что считаю неправильным деанонить активистов. Кто-то из них занимался различным активизмом на родине, часто при этом меняясь. Для кого-то участие в организации было первой подобной возможностью совместной политической работы. Как и в любом политическом объединении, люди приходили со своими целями и задачами, которые пытались реализовать в рамках группы. Поэтому в организации появились люди, в том числе граждане Украины, занимавшиеся распространением информации об "ухилянтах" — уклонистах от украинской армии (на большее тогда не было ресурсов).

В то время я занимался консультацией и поддержкой российских дезертиров, в том числе помогал с эвакуацией некоторых из них, а впоследствии — организацией ивентов и их выступлений, в основном в среде таких же левых активистов. Поэтому тема украинских уклонистов была мне близка, в том числе и идеологически — я сам уклонист от российской армии и ещё до войны за это провёл свои дни в психиатрической больнице.

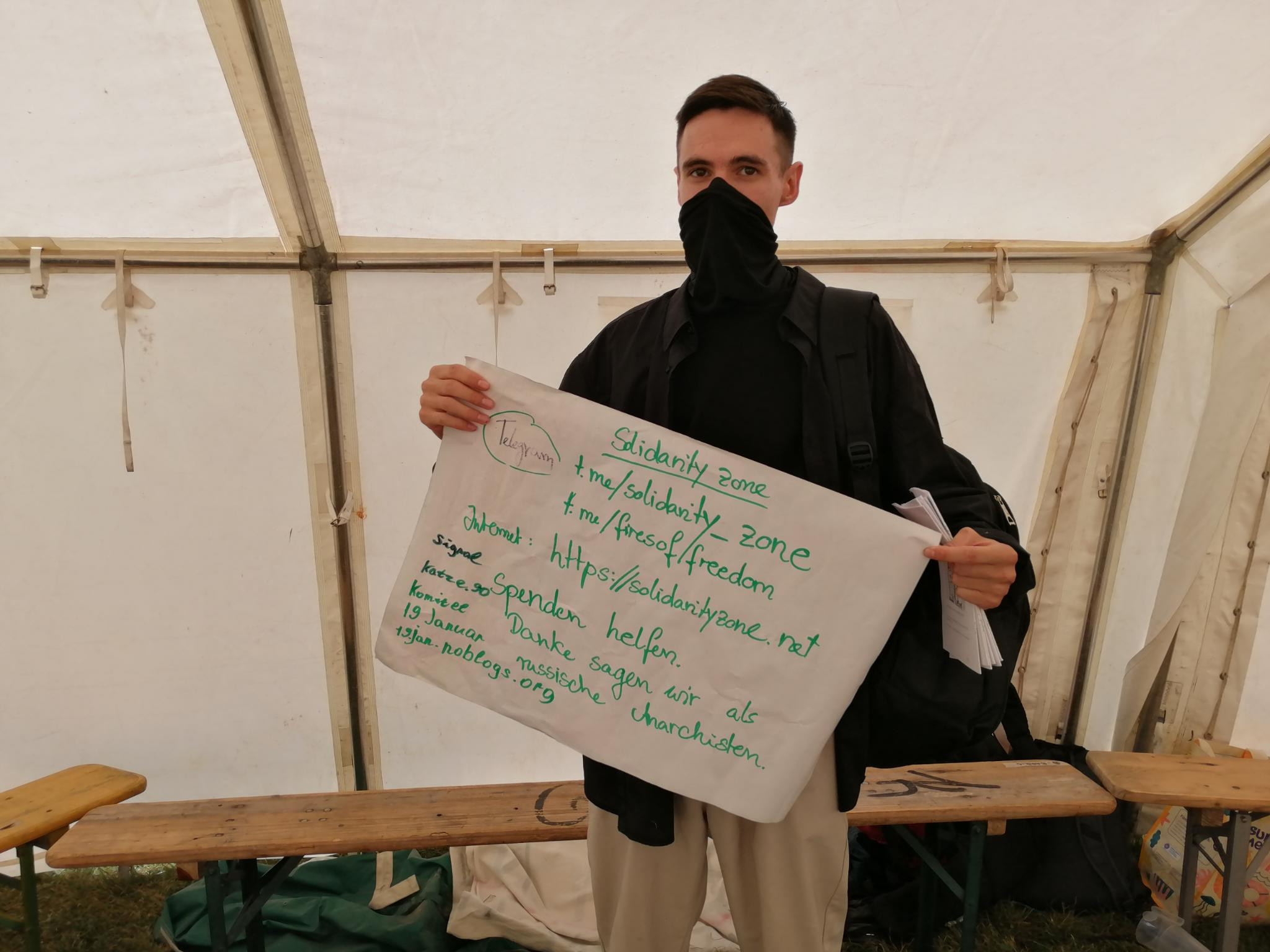

Основная критика Рымбу в данном случае заключалась в том, что активисты PSL, в том числе Андрей Коновалов и Виктор Сидорченко, проводили уличные акции в поддержку украинских уклонистов. Эти акции прошли в Париже, где к ним присоединились участники объединения «Прощай, оружие!» — бывшие российские военнослужащие, решившиеся бороться против мобилизации и выбрать жизнь дезертира; в Кёльне, которая стала самой крупной акцией, но на которой я не смог присутствовать; и в Берлине.

Что касается Берлина, по заявлению активисток, там участвовал Сергей Хорольский. Честно говоря, читая текст Рымбу, я впервые узнал о таком персонаже. До этого и после активного сотрудничества с ним от лица организации взаимодействия не было.

В рамках организации планировалось создание социалистически-феминистической платформы, призванной объединить активисток и активистов, выступающих за гендерное равенство, социальную справедливость и интерсекциональный подход в политике. В организации активно участвовали (и возможно участвуют сейчас — я не поддерживаю активную с ними связь, поэтому мне неизвестно точно) девушки-активистки.

В своё время я работал над кейсом, связанным с транс-мужчиной, также в рамках PSL. В этом процессе мне оказывала помощь другая квир-персона — она присутствовала на одном из моих мероприятий и, проявив инициативу, сама предложила своё участие.

Следует отметить, что внутри PSL время от времени звучали отдельные антифеминистические высказывания со стороны отдельных участников. Однако на организационном уровне подобные заявления не только не получали поддержки, но и последовательно осуждались. В официальной позиции PSL сохранялся курс на равноправие, инклюзивность и поддержку феминистских инициатив.

Другое дело, что часть людей по-прежнему остаётся на своих прежних, консервативных позициях. Это проблема, требующая системной работы, и именно осознание этого стало одной из причин, по которой я принял решение покинуть организацию. В этом смысле критика, звучащая в адрес PSL, во многом рациональна и заслуживает внимания.

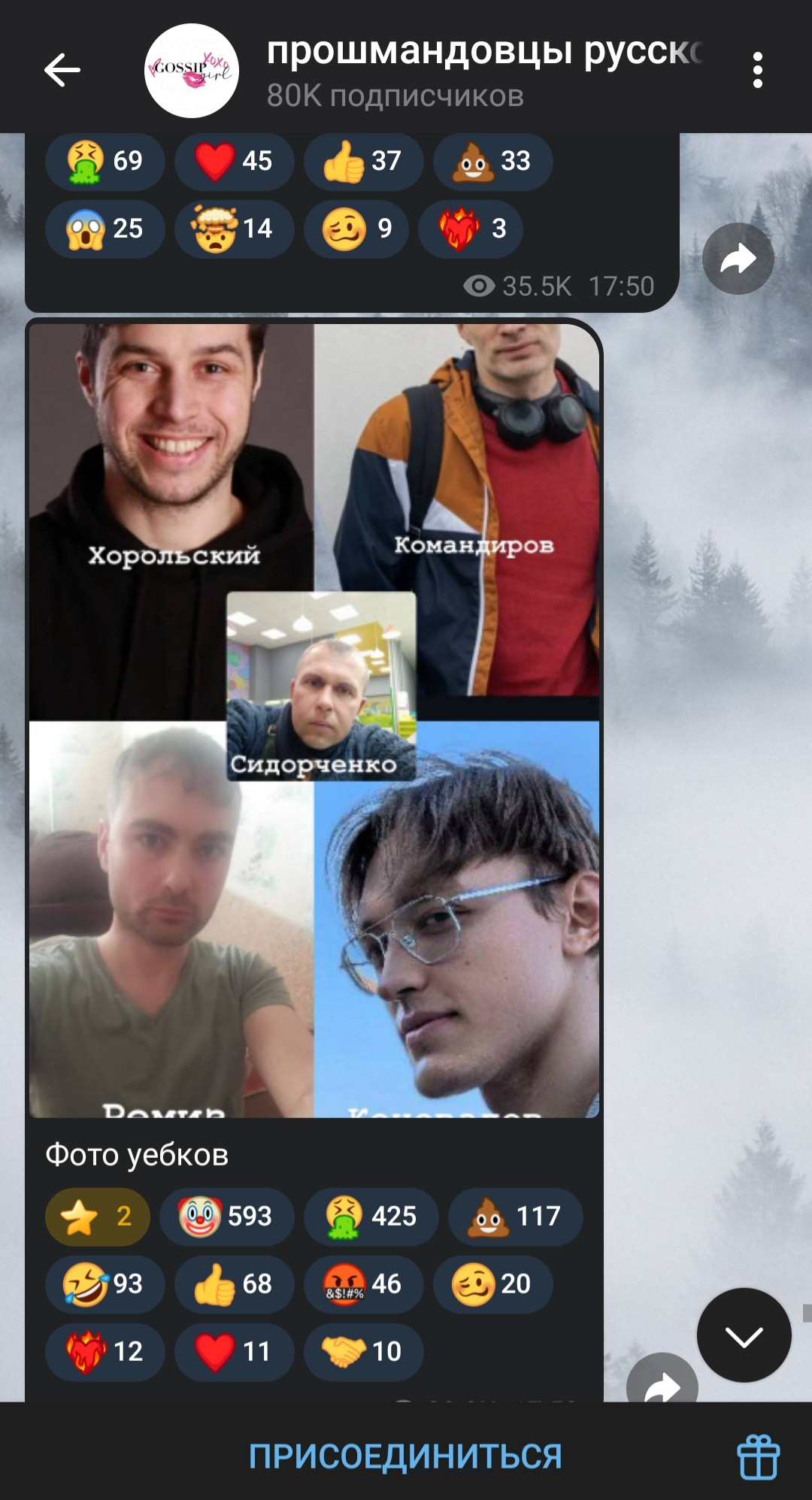

Однако возникает и другой вопрос: насколько оправданным и этичным было решение публиковать личную информацию активистов — их имена, адреса, фотографии — при том, что никто из них не совершал насильственных действий, не призывал к физическому или публичному давлению на своих идеологических оппонентов, включая представителей анархистского сообщества, частью которого являюсь и я?

Более того, когда на одном из наших мероприятий в Гамбурге появились активисты Российской маоистской партии (РМП), ранее уличённые в сексуальных злоупотреблениях и насилии, о чём даже был снят документальный фильм, именно мы выступили против их присутствия. Мы публично осудили их действия и потребовали покинуть площадку, не желая иметь ничего общего с людьми, замешанными в сексуализированном насилии и злоупотреблениях властью.

Я не считаю позицию PSL по так называемому «украинскому вопросу» ни политически верной, ни этически оправданной — особенно в нынешний период, когда ежедневно от российских ракет гибнут мирные люди, а в оккупированных регионах Украины продолжается насильственная мобилизация. В самой России тем временем усиливается диктатура, системно подавляющая любое инакомыслие, независимую активность и элементарные гражданские права.

Я не раз публично высказывался об этом, в том числе на общих собраниях организации. Эти высказывания вызывали неоднозначную реакцию и становились предметом острых дискуссий. Тем не менее, для меня важно было обозначить свою позицию — как человека, который не может оставаться безмолвным свидетелем происходящего.

Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что многие левые активисты и активистки по-прежнему не способны понять: украинское общество сегодня расколото не меньше, чем российское. И этот внутренний конфликт — сложный, противоречивый и во многом травматичный — требует не идеологического упрощения, а внимательного анализа, эмпатии и отказа от черно-белого восприятия.

Геополитическая повестка последних лет болезненно отразилась на левом движении. Это произошло во многом потому, что у нас так и не выработалось нового подхода к анализу и реагированию на происходящее: мы продолжаем воспроизводить нарративы прошлого века, пытаясь применить старые схемы к новым реалиям.

Одни занимают сугубо пацифистскую позицию — что, с одной стороны, логично для представителей левых взглядов, но с другой, часто приводит к политическому параличу. Другие, прикрываясь лозунгами национального освобождения, сознательно становятся на сторону одной из сторон конфликта — в данном случае Украины — не обращая внимания на внутреннюю политику и социальные противоречия. Подобная избирательность напоминает позицию части пропалестинских активистов, которые предпочитают не замечать проявления антисемитизма внутри собственного движения.

Все эти противоречия — повод не для взаимных обвинений, а для публичных дебатов, дискуссий и встреч, проходящих на нейтральных площадках, где возможен честный разговор без идеологического давления.

Сегодня, в условиях войны, когда многие бывшие активисты и активистки левых движений оказались в Европе — без жилья, без стабильных доходов, без документов, часто на грани выживания, — нам следовало бы задуматься о другом. Как мы можем с серьёзным лицом устраивать кампании травли, при этом заявляя о верности принципам социальной революции и классовой борьбы? Как можно говорить о солидарности, а затем открывать публичные чаты и читать, что кого-то из наших арестовала полиция, кто-то оказался на улице, у кого-то аннулировали документы — и проходить мимо?

Не кажется ли вам, что мы неправильно расставляем приоритеты? Что, увлекаясь идеологическими баталиями, мы теряем сам смысл левого движения — заботу о человеке, взаимопомощь и готовность поддержать тех, кто рядом?

Когда я остался без жилья, работы и, соответственно, средств к существованию, руку помощи мне протянули такие же, как и я — представители левого движения. Среди них были люди, с которыми я могу не соглашаться по политическим или идеологическим вопросам, так же как и они могут не разделять моих взглядов. Но именно верность общим ценностям — солидарности, человечности, взаимопомощи — помогает нам преодолевать бессмысленность и разрушительность бесконечных споров.

Куда тяжелее и противнее другое — наблюдать, как вновь и вновь движение погружается в череду скандалов, зачастую спровоцированных изнутри. Мне, как участнику и одновременно наблюдателю, становится неловко видеть, как даже простое личное знакомство с кем-то может быть воспринято как акт защиты или оправдания этого человека. В результате — отменяются вечера солидарности, срываются концерты, откладываются публичные мероприятия, которые могли бы стать площадкой для взаимопонимания и поддержки.

Пора честно признать: мы не способны помочь даже самим себе. А без этого — без внутренней поддержки, без выстраивания горизонтальных связей, без создания реальных сетей взаимопомощи, списков инициатив, способных предоставить ночлег, еду, юридическую или психологическую поддержку — никакая социальная революция невозможна. Невозможен демонтаж капитализма, патриархата, гомофобии, государства — всего того, с чем мы так решительно боремся на словах.

Консерваторы, критикуя нас и наши идеи, часто повторяют: «Если хотите что-то менять — начните с самих себя!» И, как ни парадоксально, в этом есть доля истины. Мы не сможем построить новый мир, если не начнём меняться изнутри — если не научимся воплощать собственные принципы в повседневной жизни, в отношениях друг с другом, в самой структуре наших движений.

Потому что именно с этого — с внутренней честности, способности к саморефлексии и взаимной поддержке — начинается подлинное преобразование. Не с лозунгов и не с бесконечных дискуссий о том, кто правее в интерпретации марксизма или феминизма, а с элементарного человеческого отношения: умения выслушать, помочь, не судить, не предавать.

Если мы не способны проявить солидарность к тем, кто находится рядом, если внутри наших собственных рядов царит взаимное недоверие, страх и конкуренция — как мы можем претендовать на то, чтобы изменить общество? Ведь любое движение, каким бы радикальным оно ни казалось, теряет смысл в тот момент, когда перестаёт быть пространством заботы, эмпатии и сопричастности.

Новый мир не строится декретами и манифестами. Он зарождается в мелочах: в поддержке бездомного товарища, в заботе о тех, кто выгорел, в уважении к чужому опыту и боли. И если мы не научимся создавать этот мир уже сейчас, в своём кругу, то никакая революция не даст нам того, что мы потеряли — человеческое достоинство, взаимное доверие и веру в то, что вместе мы можем быть сильнее.

Я долго думал, почему пришёл в анархизм — и почему решил во имя этой веры отдать свою молодость, здоровье, стабильность и ту «нормальную» жизнь, которой живут скучные, примирённые с системой люди.

Когда я вспоминаю себя четырнадцатилетним — мальчишку, который летом видел не море, а ржавый элеватор, пыльную пшеницу и уставшего, измученного тракторами мужчину, — я понимаю: я пришёл к анархизму из ненависти.

Из ненависти к полиции, которая так и не раскрыла дело о гибели моего двоюродного дяди — потому что коррупция важнее человеческой жизни.

Из ненависти к капитализму, лишившему миллионы людей возможности выбраться из нищеты.

Из ненависти к государству, которое одним своим существованием словно шептало мне: «Ты должен мне свою жизнь, свою молодость, свои силы.»

Из ненависти к консерватизму, твердившему, что нельзя выделяться, нельзя быть собой, нельзя выходить за пределы серой массы.

Но теперь, повзрослев, я понимаю: на самом деле я стал анархистом из любви. Из любви к людям, к тем, кто рядом, к тем, кто, несмотря на боль и усталость, продолжает помогать, верить, бороться, смеяться. Из любви к идее, что человек достоин свободы не потому, что её заслужил, а потому, что он жив.

И всё же, чтобы защитить любовь, приходится возвращаться к ненависти — как к инструменту сопротивления. Я ненавижу любого, кто, вместо того чтобы поддержать товарища, занят делением грантов и влияния. Кто использует публичность не для солидарности, а для создания выгодного образа. Кто, прикрываясь словами о свободе и равенстве, уничтожает тех, кто рядом — своих же.

Но, несмотря на всё это, я не разочаровался в людях. Возможно, я стал менее наивным, но не перестал верить в то, ради чего когда-то пошёл против всего привычного и безопасного. Любовь, которая заставляет нас помогать друг другу, делиться последним, защищать тех, кто слабее — вот единственное, что по-настоящему стоит наших жертв и наших падений.

Мы много говорим о революции, но революция начинается не с улиц, а с внутреннего освобождения — от презрения, от злобы, от желания наказать ближнего. Если мы не излечим себя от этого, мы так и останемся внутри старого мира, просто поменяв вывески.

Мы можем спорить до хрипоты о стратегии, о терминах, о правильных формах борьбы. Но если в нас не останется способности поддерживать, прощать, — всё остальное потеряет смысл. Никакая революция не будет настоящей, если в её основе нет человеческого сострадания.

Я устал видеть, как прекрасные идеи превращаются в оружие личной мести. Как движение, созданное ради освобождения, воспроизводит те же иерархии, ту же жестокость, от которых мы хотели уйти. Я не хочу быть частью этого цикла боли. Я хочу быть частью чего-то живого — пусть несовершенного, но честного, где люди умеют быть рядом не ради победы, а ради жизни.

Когда-то анархист Александр Атабекян написал:

«Проповедуйте, объясняйте душам, бродящим в потемках, всю непоследовательность, всю необоснованность человеконенавистнических наветов.

Пора нации Толстого понять и излечиться от позорной погромной страсти, ибо:

ДУХ ПОГРОМНЫЙ ВНУТРИ НАС.»

Эти слова, написанные более века назад, звучат сегодня не менее остро.

И если левое движение действительно хочет изменить мир, оно должно начать с себя — изгнав этот «дух погромный» из собственных рядов, вернуть себе человечность и перестать разрушать тех, ради кого когда-то возникло.

Только тогда наши лозунги снова обретут смысл.

И только тогда слово солидарность перестанет быть пустым звуком, а станет тем, чем оно должно быть — практикой любви и сопротивления одновременно.

Пусть это звучит утопично, но я по-прежнему верю: любовь — это самая радикальная форма сопротивления. Любовь к жизни, к человеку, к свободе. И, возможно, именно она — единственное, что способно спасти нас от самих себя.

Не бойтесь, я не стал пацифистом в том примитивном смысле, который готов при первой же угрозе вручить агрессору букет цветов. Я понимаю, что есть моменты, когда защита — нужная и неизбежная. Но в нашем конфликте агрессоров я не вижу. Я вижу людей: с их страхами, страхами за близких, с личными ранами и противоречиями; людей, у которых свои интересы, надежды и свои искры в глазах.

Это отличается от идеалистического пацифизма: здесь нет слабости, есть требование различать причину и следствие, структуру и индивидуальную судьбу. Мы обязаны сопротивляться жестокости и несправедливости — но сопротивление не должно превращаться в охоту на человека. Когда мы упрощаем других до роли «агрессора», мы теряем способность понимать причинность, сопереживать и выстраивать стратегии, которые действительно сокращают насилие, а не порождают его новый цикл.

Наша задача — защищать людей и бороться с системами, которые ломают их жизни. Это значит не только отвечать на насилие, но и строить условия, при которых людям не придётся становиться орудием чьих-то амбиций. Любая борьба, лишённая понимания человеческой боли, обречена воспроизводить те же травмы, от которых мы хотим уйти. Пусть защита будет твёрдой, но пусть она будет и сострадательной — иначе мы лишь умножим ту боль, с которой пришли в движение.

В конце концов, если мы действительно говорим о свободе и достоинстве, то должны уметь видеть в человеке прежде всего человека. Именно эта способность — отличительная черта подлинной солидарности: защищать не символы, а живых людей, не уничтожая их человечность в процессе борьбы.

Я бы хотел, чтобы как можно больше представителей левого движения в эмиграции задумались над написанным — не ради спора, а ради осознания, что наше будущее зависит не от того, кто громче обвиняет, а от того, кто способен строить. Нам пора научиться создавать инициативы не из ненависти и не в противовес существующим структурам, а из желания укреплять друг друга. Это касается всех — и PSL, и их критиков, и нас, анархистов и анархисток.

Мы можем сколько угодно спорить о тактике, формах борьбы, «правильных» словах и символах, но истина проста: в нынешних условиях мы все проиграли. Проиграли системе, которая нас разъединила; проиграли собственным иллюзиям о единстве и чистоте. Но поражение — это не конец. Оно может стать моментом трезвости, моментом, когда из пепла споров рождается понимание.

И, может быть, именно в этом — наша сила: уметь признать тактическое поражение, не теряя веры в большую победу. Победу не над кем-то, а за кого-то — за людей, которых мы когда-то поклялись защищать.