Эрик Хобсбаум, «социальный бандитизм» и абрек Зелимхан

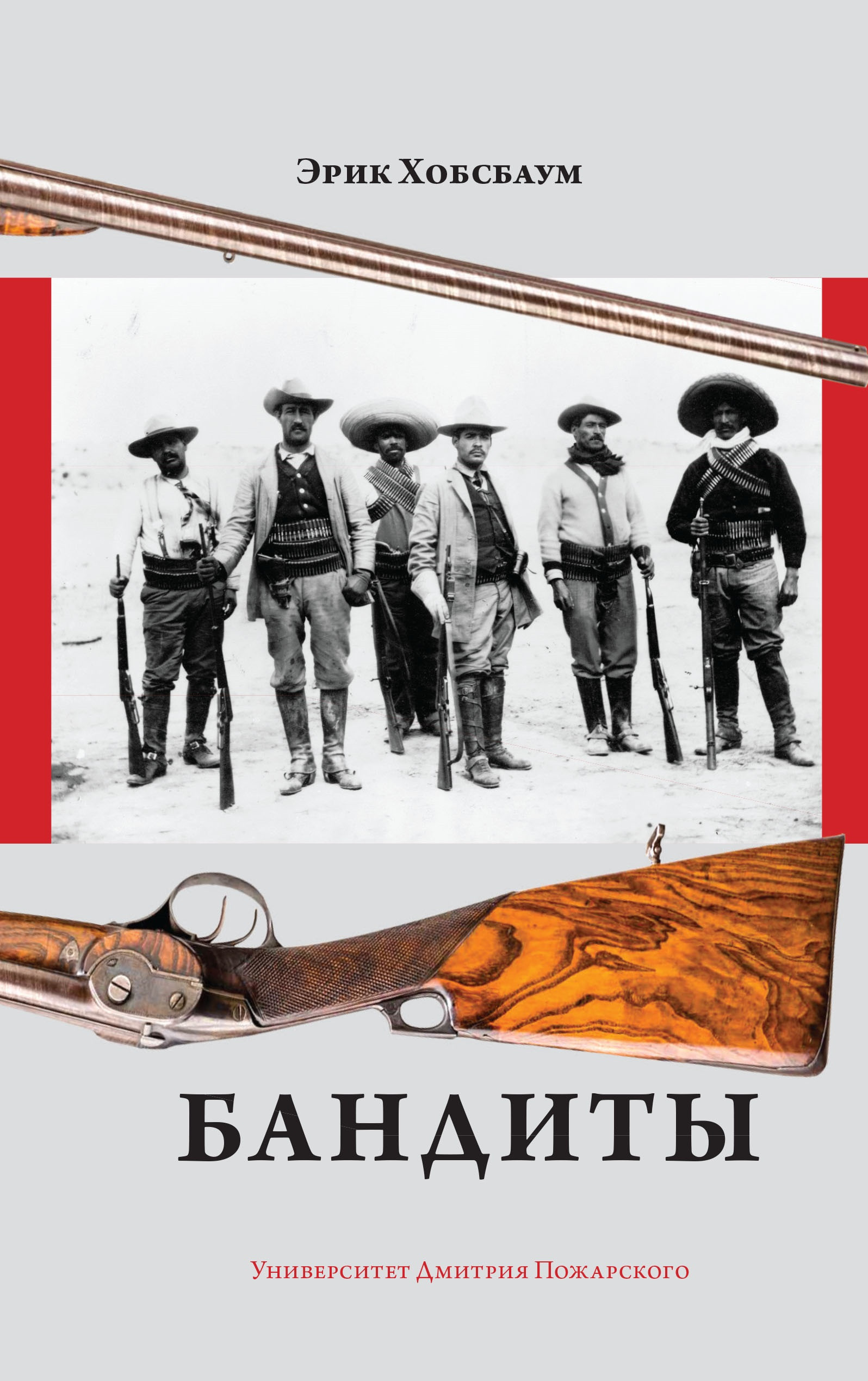

В издательстве Университета Дмитрия Пожарского вышел перевод одной из первых работ Эрика Хобсбаума, книги «Бандиты», заложившей основы изучения такого феномена как «социальный бандитизм», в классическом виде представленного легендами о Робин Гуде. Но не только в Шервудском лесу появлялись «бандиты», бросавшие вызов иерархической властной системе, защитники бедняков и народные мстители, неуловимые благодаря поддержке сообществ и стремительно обрастающие мифами и легендами. Практически с фатальной неизбежностью такие герои обнаруживаются на всех континентах и во всех уголках мира, в определенных исторических условиях. Ниже опубликовано предисловие научного редактора книги Константина Харитонова.

Эрик Хобсбаум (1917–2012), один из виднейших британских и мировых историков, хорошо известен российским читателям. Многолетний член Коммунистической партии Великобритании (КПВ) и один из лидеров Исторической группы КПВ, к сожалению не издавался в СССР, так как был слишком неортодоксален для советского официоза, хотя его книги выходили, например, в Венгрии и Югославии. Только в 1991 году увидела свет на русском языке его работа «Эхо Марсельезы» (М.: Интер-Версо), представляющая масштабную картину трансформации прочтений Французской революции на протяжении последовавших за ней двух веков. В 1998 году на русском языке была издана книга «Нации и национализм после 1780 года» (СПб.: Алетейа), давно ставшая, наравне с книгой Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества», классической для конструктивистского направления исследований национализма, отрицающего мифическую «древность» наций и национальных традиций и сосредоточенного на вскрытии механизмов их формирования в Новое время. В 2017 году на русском языке была опубликована уже посмертная книга (английское издание вышло в 2013 году) «Разломанное время» (М.: Corpus), посвященная вопросам культуры XX века, смерти культуры века девятнадцатого и прогнозам в этой области на XXI век. Главный труд Эрика Хобсбаума, принесший ему действительно мировую известность, совмещающий кропотливый анализ и художественное мастерство, увидел свет на русском языке в 1999 году (перевод, к сожалению, крайне низкого качества). Это фундаментальный трехтомник, посвященный долгому XIX веку: «Век революции (1789–1848)», «Век капитала (1848–1875)» и «Век Империи (1875–1914)» (Ростов-на-Дону: Феникс). А уже в 2004 году вышел примыкающий к ним том «Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)» (М.: Независимая газета).

В работе о XX веке, по всеобщему признанию обязательной для чтения любому, кто начинает изучение этого периода и хочет понимать проходившие в это время масштабные процессы, Хобсбаум выступает не только как исследователь, но и как свидетель, коим он, конечно же, и был не только хронологически, но и благодаря глубокой вовлеченности в политическую жизнь этого непростого и трагичного периода тотальных войн, всплесков и трансформаций демократий, установления диктатур, крушения империй, массовых движений, народных фронтов, надежд и поражений.

Родившийся в Александрии в еврейской семье, безуспешно пытавшейся заниматься там бизнесом (отец — мелкий лондонский торговец из польской диаспоры, мать из австрийской семьи среднего класса; семья была крайне небогатой), Хобсбаум учился в школе в Вене, этом некогда блестящем центре европейской культуры, ставшем на тот момент осколком Австро-Венгерской империи, а после скоропостижной смерти родителей его взяла на воспитание родная тетя, и юноша продолжил обучение в берлинской гимназии, проучившись там с 1931 по 1933 год, — время, трагичное для Германии и во многом определившее развитие страны, да и мира, на десятилетия вперед. Именно там он присоединился к студенческому коммунистическому движению — в расколотой стране молодому интересующемуся жизнью человеку необходимо было сделать выбор, и для него это однозначно был марксизм и коммунизм. 25 января 1933 года Хобсбаум принял участие в массовой, стотридцатитысячной (но последней) коммунистической демонстрации в Берлине, когда красные знамена уже были не в состоянии ни разогнать серость нависших облаков, ни оживить серость бетонных зданий, ни затмить тяжелое ожидание нависшей катастрофы. Через 5 дней, 30 января, Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером.

После прихода к власти в Германии нацистов Хобсбаум, еврей и коммунист, эмигрировал в Великобританию, где вскоре поступил в Кембриджский университет и официально вступил в Коммунистическую партию. Левые идеи были популярны в этой среде, он даже получил намек на возможность присоединиться к тем, кто впоследствии стал знаменитой «Кембриджской пятеркой», осуществлявшей разведывательную деятельность в интересах СССР, но отказался от этого предложения. Колоссальное впечатление оказало на него посещение Парижа и участие в воодушевляющих демонстрациях Народного фронта, на всю жизнь он сохранил приверженность этой стратегии единства всех прогрессивных сил в противовес узкопролетарскому изоляционизму коммунистического движения. В годы Второй мировой войны Хобсбаум был зачислен в инженерные войска, где занимался общеобразовательной подготовкой солдат и, как настоящий марксист, приступил к ведению коммунистической пропаганды среди «саперов-пролетариев». В 2014 году, через два года после смерти историка, британская спецслужба МИ5 рассекретила досье на Хобсбаума, которое он и сам давно хотел увидеть, справедливо предполагая что ему, как марксисту и коммунисту, ставятся внешние препятствия в академической (впрочем блестяще сложившейся) карьере и общественной деятельности. В этом деле, рассекреченном не полностью, только до 1963 года и с изъятием целого ряда страниц и документов, Хобсбаум фигурирует как «закоренелый» марксист «категории А». Именно в военные годы МИ5 и заинтересовалась сержантом-инструктором Хобсбаумом.

Эрик Хобсбаум оставался членом Коммунистической партии Великобритании вплоть до ее самороспуска в 1991 году, не занимая в ней никаких постов, но работая как историк, теоретик и интеллектуал. Пламенный партиец, прошедший первичную политизацию в яростной и опасной обстановке Германии начала тридцатых годов, некоторое время он безусловно одобрял и поддерживал все зигзаги сталинского руководства, включая, например, пакт Молотова — Риббентропа. Важным и трагичным событием для Хобсбаума, как и для многих его товарищей, стало подавление советскими танками Венгерского восстания 1956 года, что обрушило надежды на возможность практической реализации демократического социализма — он подписал письмо протеста, но партию не покинул, как и после подавления Пражской весны 1968 года. Эрик Хобсбаум оставался верен не руководству КПВ и не СССР (и даже не рекомендовал одному из своих студентов вступать в партию, ведь там ему пришлось бы вести непрерывную борьбу со сталинизмом), но самой возможности другого, некапиталистического мира, мира свободы и реализации творческого потенциала, не видя при этом действенной альтернативы массовому коммунистическому движению. Еще одной причиной, по собственному признанию, было нежелание предать память тех, с кем он начинал политическую борьбу, немецких коммунистов, многие из которых погибли в нацистских тюрьмах и лагерях.

Будучи крайне далеким от советского догматического марксизма, Эрик Хобсбаум поддерживал еврокоммунистическое течение внутри КПВ, группировавшееся вокруг партийного интеллектуального журнала Marxism Today, взаимодействуя с левым (но не

Вышедшие на русском языке книги Эрика Хобсбаума, при всей их важности, не охватывают всего спектра научных интересов историка, стремившегося к системному и широкому охвату исторической реальности. В тени до сих пор остаются его работы, посвященные истории развития промышленности и рабочего класса, английской Промышленной революции; методологии исторической науки; и сколь бы странным не показался такой интерес для историка — рецензии на джазовые произведения. Издание книги «Бандиты» призвано пролить свет на еще одну важную область научных интересов Хобсбаума — «социальный бандитизм». Собственно, именно этому вопросу была посвящена его первая книга «Примитивные повстанцы», вышедшая в 1959 году, и не будет преувеличением сказать, что именно Хобсбаум заложил методологические и теоретические основы для изучения этого феномена. Сегодня практически ни один текст, посвященный данному вопросу, не обходится без упоминания историка-марксиста, вне зависимости от того, соглашается автор с его позицией или нет. Вышедшая в 1969 году книга «Бандиты» сразу же вызвала плодотворную теоретическую дискуссию, и ряд глав впоследствии Хобсбаумом был переписан, от некоторых тезисов он отказался, а собственный метод анализа подкорректировал: подробнее об этом он пишет в собственном послесловии. Так что настоящее издание является не только важным для историографии артефактом, но результатом длительной работы, дискуссий и уточнений, остающимся актуальным и в наши дни.

Феномен «социального бандитизма» возникает раз за разом в самых разных частях света, и чем больше историки собирают данных, тем ярче подтверждается данный тезис и тем очевиднее становится тезис Хобсбаума о том, что «социальный бандитизм» является одним из самых универсальных социальных явлений человеческой истории. Конечно, не любой бандит становится «социальным», хотя граница его с «антисоциальным бандитизмом» довольно пластична в конкретных проявлениях, но и «социальные бандиты» не нуждаются в идеализации, важно отделять легенды от порождающей их реальности. Этот феномен характерен для аграрных обществ, в момент их разрушений под влиянием внутренних и внешних факторов, когда часть крестьян выдавливается из привычной жизни и обращается к неспокойной и дерзкой жизни бандита, становясь людьми «вне закона», но сохраняя при этом связи со своим традиционным сообществом, рассматривающим такого бандита как героя, мстителя и борца за справедливость. Бандиты по самой своей природе бросают вызов сложившемуся порядку классового общества и политических ролей, а при совпадении ряда факторов, могут даже вступить в поле политики и сыграть свою роль в малопонятных крестьянам процессах, становясь реальной исторической силой, ведущей к часто непредсказуемым последствиям, даже противоположным ожиданиям самих бандитов. Понимание того, как и почему возникает и развивается «социальный бандитизм», каковы механизмы функционирования этого явления, кто и по каким причинам становятся «социальными бандитами» и что они впоследствии начинают символизировать для родивших их сообществ весьма важно для лучшего понимания острейших проблем и прошлого и даже отчасти настоящего.

В конце этого небольшого предисловия, лишь в общих чертах описывающего жизнь и творчество великого историка, будет уместно рассказать о типичном «социальном бандите», действовавшем на территории Российской Империи в начале XX века, вскользь упоминаемого и самим Хобсбаумом.

Речь идет о знаменитом чеченском абреке Зелимхане.

Рассказывают о нем следующую историю. Родился Зелимхан Гушмазукаев в 1872 году в селе Харачой Грозненского округа Терской области (Веденский район). Был семейным обеспеченным человеком и не помышлял о бандитской судьбе. Но царская судебная система, вмешавшаяся в конфликт, основанный на традиционном для горского сообщества институте кровной мести, уже после примирения семей, несправедливо, в результате взятки, приговорила его в 1901 году к трем с половиной годам исправительных работ в Оренбургской области. Даже начало истории типично для большинства «социальных бандитов», не понимающих и не принимающих законов модерного государства, противопоставленных традиционному укладу, вдобавок к чему присутствует и очевидная несправедливость.

В целом решение было не очень удачным. Зелимхан бежал из грозненской тюрьмы, вернулся в родной горный район и приступил к противоправным действиям, мстя за унижение: убийства царских чиновников и офицеров, ограбления банков, казенных учреждений, поездов и т.д. Но он не стремился к личному обогащению, и добытые деньги и ценности нередко распределялись среди бедных крестьян. О стремительно прославившемся абреке начали слагать песни, а в горных селениях Чечни Зелимхан получил прозвище Наместник гор, в противовес наместнику Его Императорского Величества на Кавказе.

Большого размаха его деятельность приобрела во время революции 1905–1907 годов, когда поднялась волна крестьянских выступлений, направленных на изгнание чуждых чиновников, захват земель и отказ платить налоги и повинности. В октябре 1905 года в отместку за 17 расстрелянных войсками на Грозненском базаре мирных жителей он расстрелял такое же количество пассажиров-офицеров из остановленного поезда. В апреле 1906 года убил начальника Грозненского округа, в 1908 году — начальника Веденского округа, за попытки осуществить антикрестьянские проекты по землеустройству. В январе 1910 года совершил налет на Грозненский вокзал и увез из кассы 18 000 рублей. Одним из самых громких дел Зелимхана стало нападение в 1910 году на Кизляр — переодевшись казаками, его отряд экспроприировал Кизлярский банк. При этом Зелимхан заблаговременно предупредил власти о предстоящем нападении и сообщил о месте и времени планируемой операции.

В 1911 г. на чеченского социального бандита вышли студенты-анархисты из

По легендам, он всегда сочувственно относился к бедноте, невзирая на национальность и вероисповедание, оказывал всяческое содействие, покровительствовал и защищал их. Был жесток по отношению к царским офицерам и представителям власти, выбирая в качестве объектов мести наиболее ненавистных простым людям, но предельно великодушен по отношению к храброму врагу. Был честен, справедлив, дерзок и бесстрашен.

Существует история, что во время гастролей по Северному Кавказу в заложники к Зелимхану попал знаменитый певец Федор Шаляпин. Когда абрек узнал, кто оказался у него в руки, то только попросил его спеть, а затем растроганный до слез, отпустил на свободу.

Зелимхан пользовался колоссальной поддержкой внутри горского сообщества, находившегося в тяжелом материальном положении, недовольного и растерянного наступлением модернизации и контролем русской царской администрации при непрекращающихся конфликтах с терским казачеством. О Зелимхане слагали песни и рассказывали вероятные и невероятные истории. На его поимку были направлены регулярные войска, проводились карательные экспедиции, аулы облагались штрафами, а за голову была установлена награда 18 000 рублей, но на протяжении 13 лет он оставался неуловим. Из самых трудных ситуаций ему удавалось выходить невредимым.

Даже смерть в историях о Землихане пришла к нему как бы по всем канонам легенд о «социальных бандитах». Окруженный и тяжелобольной, выданный предателем, он смело в одиночку вступил в сражение с отрядом казаков и как будто благодаря магии или чуду сражался и сражал в бою врагов, несмотря на попадавшие в его тело пули.

Зелимхан получил признание не только в период своей бурной деятельности в горах Кавказа, память о нем сохранилась и после Российской революции. В 1926 году Олег Фрелих снял про него немое кино, в 1930 году вышла биографическая повесть Дзахо Атуева, а в 1968 году — биографический роман Магомета Мамокаева; один из героев романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» является внучатым племянником Зелимхана.

Сын Зелимхана, Умар-Али Зелимханов, стал главой Веденского НКВД и погиб в стычке во время зачистки чеченцев, уклонявшихся от депортации. Новый всплеск интереса к его фигуре произошел в Чечне в начале 1990-х годов в связи с известными трагичными событиями, и судя по всему, и сегодня истории об этом честном и справедливом бандите, заступавшемся за бедных и мстившего богатым и представителям власти, остаются популярными.

Очевидно, что этот образ абрека относится к области историй и легенд, а действительно научное исследование жизни и деятельности Зелимхана, как и многих подобных ему в российской истории, еще ждет своей очереди. Работа Эрика Хобсбаума про «социальный бандитизм» делает такое исследование возможным, включая его в широкий контекст и предлагая влиятельную методологию, давая возможность в том числе отделить приятные многим легенды, от противоречивой исторической действительности.

Константин Харитонов