Анатолий Рясов. Игра, не вмещающаяся в историю

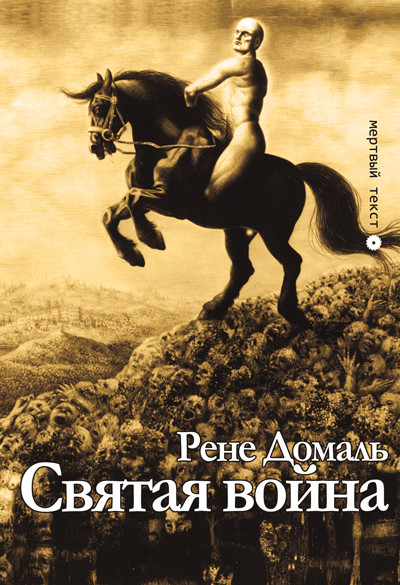

Вступительная статья к сборнику Рене Домаля «Святая война» (Опустошитель, 2016).

В конце 1945 года на экраны кинотеатров вышел фильм Хичкока «Завороженный», одним из декораторов которого выступил Сальвадор Дали. И хотя художник остался не удовлетворен тем, что его грандиозный замысел в финальной версии был урезан до двухминутного эпизода сна, это сотрудничество можно назвать знаменательным. Становилось очевидным, что эстетику сюрреализма, изначально претендовавшую на радикальное расшатывание основ культуры, можно использовать как фоновый элемент несюрреалистического кино. В эпоху коммерциализации авангарда сюрреализм не просто включался в искусствоведческие энциклопедии как эпизод истории модернизма, но обнаруживал потенциал для ассимиляции с культурными клише.

Интересно, что эта судьба сюрреализма была пророчески предугадана Рене Домалем еще в 1930 году. В открытом письме Бретону он указал на фундаментальную разницу, разделявшую движение сюрреалистов и группу «Большая игра»: «Берегитесь, Андре Бретон: Вам грозит попасть в учебники по истории литературы. А ведь если мы и добиваемся какой бы то ни было славы, то славы быть записанными для потомков в анналы истории катаклизмов». Действительно, презрение сюрреалистов к наградам и признанию еще не означало отрицания историчности культуры. Движение Бретона отличала не только тяга к бунту и стиранию привычных границ, но и коммунистическая вера в прогресс, стремление к фиксации собственных заслуг — вроде открытия автоматического письма или синтеза ницшеанства с фрейдизмом. Бретон с самого начала скрупулезно выстраивал историю своего движения, в

Сегодня литературную формацию «Большая игра», основанную Домалем, нередко представляют как мятежных братьев сюрреализма — молодых поэтов, не пожелавших идти в ногу с Бретоном, но придерживавшихся схожих художественных принципов. Но хотя название группы отсылало к

В искусствоведческих классификациях определенно теряется что-то важное. Схожим образом разговор о мифе нередко сводится к выявлению составляющих «первобытной культуры», бесконечный перебор, тщательная каталогизация которых свидетельствуют, прежде всего, об отказе менять современный способ мышления. В этом контексте миф заранее является порождением культуры, едва ли не примитивной формой идеологии. Однако в сознании древних миф всегда предшествовал появлению того, что мы сегодня привыкли именовать идеологией, культурой, даже религией. И самое главное: мифу в принципе противопоказана локализация во времени. Дхарма и Дао вечны, у них нет и не может быть ни начала, ни завершения, ни прогресса. Они первобытны совсем в ином смысле.

Сталкиваясь с опытом Домаля, сложно свыкнуться с мыслью, что гордость за достигнутые «результаты» могла ничего для него не значить. Но возможно, его тексты — не стремление вписаться в поток времени, а способ выпадения из него. Место сюрреалистического автоматизма у Домаля занимает мифологизм письма. Понимание языка традиции оказывается здесь далеким от привычного: это вовсе не хранилище литературных следов, но сама возможность, условие их возникновения. В этом языке всегда обнаруживаешь себя опоздавшим. Даже если все меты пропадут, их исчезновение не разрушит языка традиции, даже не слишком изменит его. Игра Домаля с самого начала была слишком огромна, чтобы вместиться в историю.

Я не буду ни с кем говорить,

разве что языком голых змей

и насекомых

Он много писал о смерти. Отдаленный момент умирания — это то, что дает о себе знать в самом раннем детстве, и с ним оказывается непросто разобраться. Но смерть осознается как прекращение дления, как выпадение из календаря, как нечто, предшествующее рождению. Более того, она словно призывает покинуть территорию историчности. И этот зов, на который не удается не откликнуться, — природа ее языка. Рискуя впасть в гротеск, можно сказать, что для Домаля смерть, традиция и язык — едва ли не синонимы. Есть ли, впрочем, большие основания считать, что в разговоре о Домале неуместны преувеличения?

Однако не

Известно, что Домаль самостоятельно изучил санскрит, чтобы читать индуистские и буддийские священные тексты. Некоторые его стихи и впрямь могут напомнить древние гимны. Но обнаруживая эту связь, хочется не забыть о том, что любой поиск ведийских цитат, скрытых в его произведениях, всегда вторичен по отношению к таящемуся в них размаху аисторичности. Может быть, поэтому каждое эссе Домаля словно перечеркивает предыдущие — не помогает и читательский опыт, накопленный при столкновении с другими его произведениями. К этим текстам не удается подготовиться, едва ли стоит торопиться даже с закреплением их жанровой принадлежности. Мы сталкиваемся с миром, который почти не поддается систематизации, может быть, ее останавливает пугающая обнаженность этой речи.

слова вылезают из кожи,

нагие, застывшие, лежат у меня на ладони

И все же пафос в этой жесткой игре способен уживаться с глумливым юмором, как если бы с обратной стороны фотографии Рембо проступил портрет Рабле. За словами Домаля то и дело раздается неудержимый смех, который после его смерти как невидимая эстафета будет принят Коллежем патафизики. Кстати, может быть, и разговор о неуместности литературных параллелей предопределен безмерным, абсурдным множеством поводов для аналогий. Вот наугад один из пассажей романа «Великий запой»: «Как бы там ни было, игроки выкладывали на стол пригоршни оловянных солдатиков, миниатюрные танки, ювелирные пушечки, очищенные от непристойностей Библии, линотипы, макеты современных школ, фонографы, культуральный бульон всех инфицированных бацилл, миссионеров из

Характерна рецепция русских переводов Домаля: их вроде бы читают, но говорить о его произведениях почти не решаются. Как будто есть какое-то предчувствие, что привычное филологическое вписывание в контекст здесь не сработает (или опять же –контекстов окажется слишком много, чтобы довериться лишь нескольким из них). Но может быть, как раз в этих исследовательских сумерках и непроглядном тумане сохраняется шанс прочесть тексты Домаля непривычным, аисторичным способом. Кстати, его короткие вещи, быть может, сложнее длинных: требуя предельной концентрации, одновременно они странным образом мешают сосредоточиться. И

Унеси меня в дом, дай прикоснуться к странным предметам, назначенье которых мы разгадать не можем.

Так герои последнего текста Домаля, оказавшись у подножья Горы Аналог, избавляются от привезенной на остров техники: на этой территории она абсолютно бесполезна.