Странный человек в простом пейзаже

Я — странник, батюшка, странный человек. Антон Чехов, «Недоброе дело».

В начале шестой недели карантина, пережив коронавирус на дому, я перебираю книги в поисках каталога выставки о левитановской природе в авторском кино. Странное дело — конец странствий по кафе и музеям разбудил ностальгию по русскому пейзажу: в Instagram бушует прошлогодняя весна, в каждом третьем аккаунте раскрылись почки, вылупились подснежники, закапал березовый сок. Русская тоска по

Бескрайность и безвременность, или, «то, что вечно, — человечно»

У русских с природой та самая любовь до гроба, которая в современной западной мифологии называется «настоящей». Иррациональная, беспечная, даже небрежная true love в обществах развитого капитализма встречается редко, случайно и не вовремя, но почти каждый русский испытал ее хотя бы однажды — по отношению к природе. Именно ее мы подразумеваем под словом родина, бьем и любим, боготворим и оскверняем. В лесу, как в подъезде, происходят таинства, прекрасные, как исповедь, и страшные, как убийство.

Когда-то именно бескрайние леса учили великороссов наблюдать, терпеть и лавировать — между

Сегодня в лес идут будто в «Пятёрочку» — на ногах чешки, на телефоне — одно деление. Лес, традиционное место для выработки сообразительности и характера, по Ключевскому, теперь воспринимается как сертифицированный аттракцион, иногда приятно экстремальный, но в конце концов безопасный и до пандемии — доступный. Устав от города, я могу поехать в

Поплывут туманы над рекой, Тарковский устроится у окна своего дома в поселке Мясной Рязанской области и перестанет грустить: «…теперь мне ничего не страшно — не будут давать работать — буду сидеть в деревне, разводить поросят, гусей, следить за огородом, и плевать я на них хотел»(а)! [3].

Русская природа в виде палаточно-пасторального туризма или ничейного довеска к шести соткам — легкодоступная, совсем не экзотичная любовница с крестьянским профилем, к такой привязываешься не от восторга, а между делом, в отсутствии вариантов получше. При случае, такую любовь легко променять на живописную тосканскую — что тут думать? А потом оказывается, что русскую природу невозможно забыть. Без нее итальянская романтика горчит, уступает «Ностальгии», не говоря уже о плоском шведском побережье, которое требует «Жертвоприношения». Только знакомая с детства левитановская природа, через ежевесеннее участие в лесной евхаристии, помогает русскому пережить свое земное сиротство и спасти душу для вечной жизни. Пойти за грибами — значит отправиться за сочувствием, отозваться на «древний родимый хаос» и слиться с беспредельным [4]. Эти важные для русского духа упражнения Валерий Байдин нашел у Тютчева, подбирая слова для описания образов мироздания в

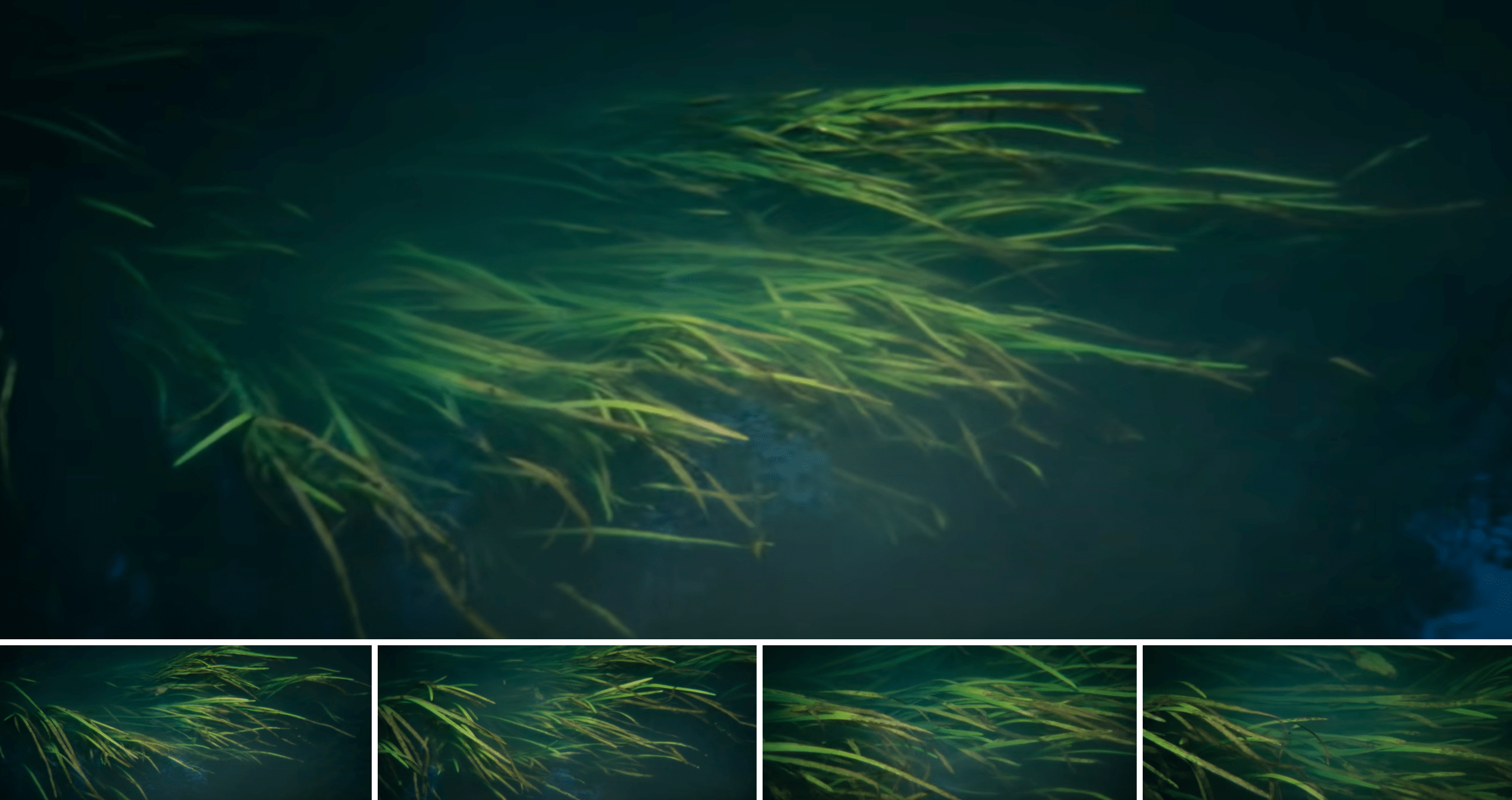

Природа сочувствует русским, успокаивает печали, творит чудеса, дарит клады. Звери, птицы, растения, реки, грозы, ветры, облака всегда готовы принять участие в судьбе Ивана, и дурака, и царевича. Задолго до Тарковского, в сказках и летописях, явления природы были сообщниками протагонистов: солнце светит для князя Игоря, ему же стонет ночь, предупреждая об опасности. Пейзаж в «Слове» — не фон событий, не декорация, а действующее лицо, нечто вроде античного хора. Сострадание разлито в природе, эмоциональная перспектива русской земли многопланова и тотальна, как на иконах, где отвесные скалы кудрявятся лестницей под конями Бориса и Глеба или собираются в просторную одностолпную палату для приема волхвов с их рождественскими подарками. Главный актер в фильмах Тарковского — универсальный метафизический пейзаж, описывая который поэт и переводчик Николай Болдырев предъявляет нам Тарковского-анимиста — он терпеливо ждет, когда клён возле крыльца примет удачную позу, а вечернее солнце сделает подходящий жест: «Деревья, поле, травы, воды у Тарковского философствуют, философствует вся живая и «неживая» природа. Однако было бы во сто крат точнее сказать — они медитируют» [5].

Лес — наш сожитель, природа Левитана, пересеченная тропами и дорогами, как пространство в древнерусском тексте, четырехмерна, наделена характеристикой времени — это хронотоп. Прошлое (Восток, Восход) и будущее (Запад, Заход) — географические понятия. А потому движение, проявление себя в пространстве для русского и есть жизнь. Большая жизнь — большие расстояния [6]. Каждый подвиг принято совершать на новом месте [7]. Вылазка на природу, «ненасиженную и нетронутую», а значит потенциально опасную, похожа на древний обряд инициации. Природа тысячелетиями не меняет учебную программу, продолжая преподавать уроки выживания в полевых условиях, то есть в лесу, — отправляясь в поход, современный человек все еще рискует не вернуться, например, если разрядился телефон или подвела геолокация. Российская статистика утонувших в болотах в семь раз страшнее европейской. На илистое дно лесных озер и рек, туда, где все еще равны и миг, и век, каждый год прибывает больше душ, чем значилось в списках Чичикова. Если быть достаточно беспечным, старым или пьяным, в русском лесу все еще можно пережить смерть, и метафорическую, и реальную, и если повезет — катарсис.

Бесприютность и безбытность, или «земной рай, снятый тайком»

Зачем природа художникам? Особенно после Левитана, Рериха, Кандинского, Петрова-Водкина, Волошина, Инфанте. Статус профессионального пейзажиста окончательно стал временной, ученической ипостасью. Выставки пейзажей — юбилейными. Национально-романтический, шишкинский, пейзаж, с его палехской декоративностью, слился с образом стариковского быта — перебрался на фантики, клеёнки, вышивки крестиком, интерьерные картины

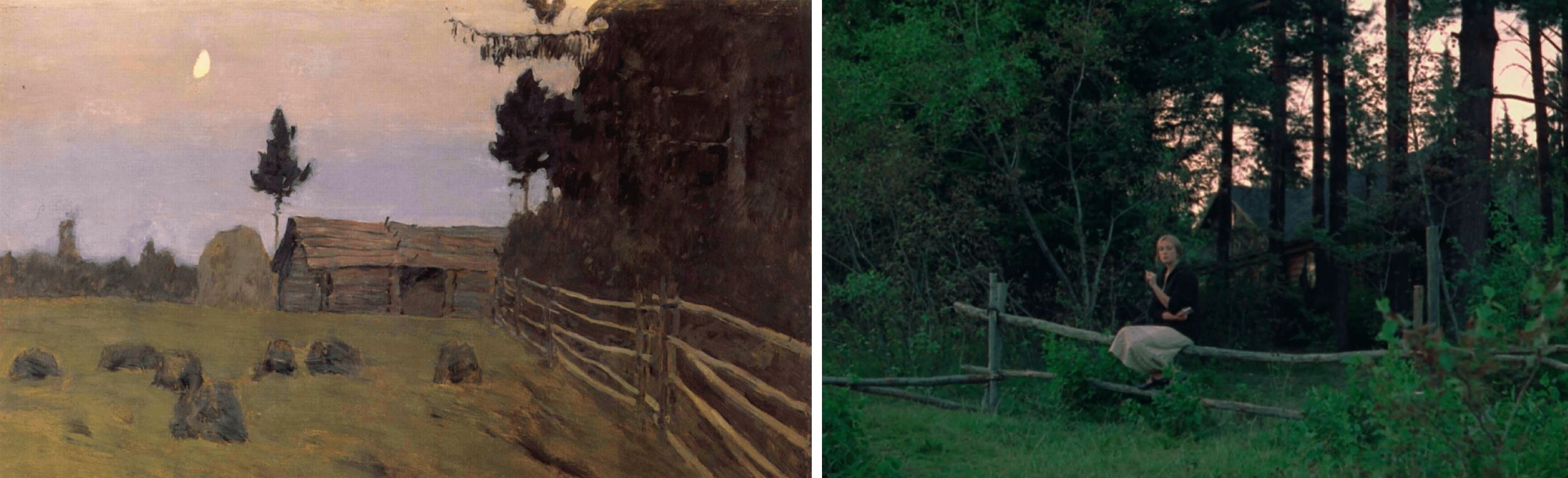

А вот левитановский (высокий) пейзаж не умер — живет себе вечно и тихо, как рублевская «Троица», любимая всеми независимо от отношения к религии. Деликатный, интимный, исповедальный пейзаж Левитана вошел в авторское кино как

Пейзажная видеомедитация, наследница извечно «низшего» жанра изобразительного искусства, каким принято считать ландшафтную живопись, интуитивно осознана независимым кинематографом как способ говорить о душе и человеке. Природа, не утратившая своей осторожной, внимательной к предмету немоты [8], продолжает подсказывать кинематографу универсальную азбуку тайнописи. Социолог массовой культуры и кинокритик Зигфрид Кракауэр рассматривал фиксацию физического бытия в кино как эффективный способ трансляции духовной культуры и этот мост — от материальных явлений к идеальным — считал конкретно-историческим, характерным лишь для XX века [9]. Трагическая повседневность Метерлинка как никогда убедительна в советском авторском кино на фоне русского леса, степи и реки — ключевых для славянского менталитета мифологем.

«Смерть — не тесная…. Я в смерти пожить хочу, всю жизнь покоя не дает мне — что там, где она? Ведь истосковался, места себе не нахожу… Если было бы там плохо, так и люди бы не умирали. Ведь ищет человек, где лучше… Разве человек зла себе пожелает, да никогда. Так почему никто от смерти не отказывается? Смерть — это вроде переселения в другую губернию, только губерния эта не под небом, а на дне прохладной воды…»,

— объясняет безымянный персонаж в фильме «Одинокий голос человека», собираясь утопиться в реке в поисках лучшей жизни.

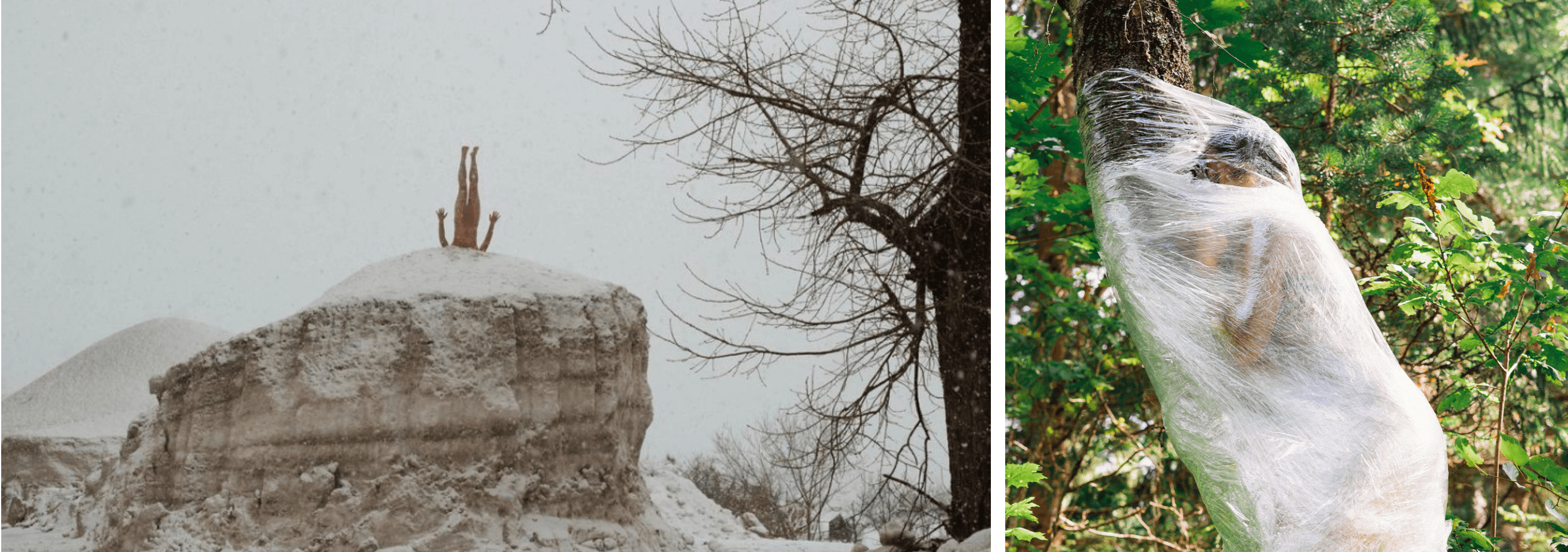

В 1970-е годы в серии «Поездки за город» Андрей Монастырский и группа «Коллективные действия» открыли для себя русскую природу как среду, не загрязненную знаками. Выход в поле — пространство, лишенное каких бы то ни было привычных городских «инсигний», — позволил участникам перформансов пережить духовный опыт пустоты (шуньяты), возможность личной трансформации, инициации через обнуление. Бегство в за город из брежневской Москвы, попытки углубленного самонаблюдения и самоосмысления на природе, в духе Гурджиева и Тарта, были тем же поиском утраченного реализма [10], субстрата истинно «человеческого», который занимал кинематограф оттепели.

В конце 2010-х пейзаж снова стал актуальным как пространство художественного процесса — как медитативного, так и экстремального: Илья Долгов ведет многочасовые наблюдения, пытаясь заново понять природу и собрать словарь ее переживаний в проекте «Лесная газета», Андрей Кузькин в рамках перформанса «Явление природы, или 99 пейзажей с деревом» закапывает себя в землю или снег по плечи, Ольга Кройтор по восемь часов лежит под стеклом в могиле «Без названия» или сливается с деревом в поисках убежища («Кокон»), Федор Павлов-Андреевич в перформансе «Выход из Леса» зависает между небом и землей, обнажая свою хроническую подвешенность, дефолтный режим странничества между городами и курортами, «между тоской по всему и всем, кого нет рядом».

Идея поискать левитановские пейзажи в российском кино выросла из сходства двух натур — Левитана и Тарковского. Натур природных — живописных и кинематографических — и человеческих, подразумевающих схожие черты характера — ранимость, самолюбивость, поэтичность, вечную неустроенность, страстность и азартность, ориентацию на сверхчувственное восприятие мира, стремление к единению с природой, обретению дома. Оба духовно «безбытные» и физически бездомные — Левитан, изгнанный за еврейство из Москвы, зимой кочующий по «меблирашкам», набитым разным людом [11], летом снимающий дачные флигели, Тарковский, переживший голодные годы эвакуации, разрывающийся между деревней и городом, умирающий в эмиграции, в тоске по России. Снимая «Ностальгию» в тосканской деревне Баньо Виньони, он уложит Горчакова в кровать гостиничного номера в пальто — на протяжении фильма персонаж Янковского практически не расстается с этим знаком неприкрепленности к месту.

Русский герой слишком часто утрачивает опору и, как Илья Муромец-Данила Багров, отправляется в метафизические и географические странствия за правдой. Персонажи литературной классики сиротствуют исконно [12]. Левитан безустанно прокладывает для героев Тарковского и всех, кто был до него и пришел следом, спасительные тропы — в лесах, полях, лугах, по берегам рек, постепенно приближаясь к «Владимирке» — дороге ссыльных, изгнанных. В биографии Тарковского Владимир Филимонов сравнивает отца (Арсения) и сына (Андрея) — «брошенных детей и брошенных взрослых, духовно не преодолевших детский возраст» [13], а значит не пригодных в быту. Они напоминают нам нищих путников, которых подруга Левитана Татьяна Щепкина-Куперник описала в своей повести «Старшие», фиксируя впечатления рядовых зрителей от картин Левитана [14]:

«Русская природа, как бы она не была красива, может возбуждать только грусть в душе. Грусть даром потраченных сил и не свершенных надежд… Когда я смотрю на эту дорогу, я думаю о тех усталых-усталых ногах, которые шли по ней безнадежно за подаянием, а глядя на монастырь, вспоминаю, что туда уходят люди, которых горе выгнало из жизни…»

Указывая путь странникам, Левитан, сам вынужденный скитаться по земле из века в век до Второго пришествия Христа, будто стремится искупить агасферовское проклятие, грех «вечного жида» [15]. Бездомное странничество — удел героя литературы XIX века. В XX веке, унизившем частно-собственническое, а затем и семейное счастье, мотив поисков родственной души, возможности вернуться в пространство собственного дома звучит еще острее, а герои окончательно теряют надежду на перемены — в «Калине красной», «Романсе о влюбленных», «Коротких встречах» обреченность поисков дома становится очевидной. Единственным убежищем художника остается «бесплотный дом духа» [16]. Почти все персонажи Тарковского — странники: иконописец, эмигрант, сталкер — нелегальный проводник в опасную зону падения метеорита. В «Солярисе» этот мотив приобретает космический масштаб. Таким же неприкаянным душам посвящены «Дни затмения» Сокурова, «Коктебель» Попогребского и Хлебникова, «Космос как предчувствие» Учителя, «Возвращение» Звягинцева, «Облако-рай» Досталя.

И Левитану, и Тарковскому близки мотивы вынужденного и добровольного сиротства, бесконечной, почти сизифовой одиссеи, оба рады жертвовать, нести «едва выносимую душевную тяжесть». «Потому что чем хуже, тем лучше», — пишет Левитан в письме Чехову [17]. Мотивы искупления грехов, своих и чужих, превращают взаимодействие с природой в ритуал, религиозное служение в форме «подчеркнуто отшельнического аскетизма» [18].

Из воспоминаний современников мы знаем, что на природе Левитан работал столько и с таким рвением, будто боялся, что попал в

«Как все же мы все неправильно живем. Человек вообще не нуждается в обществе, это общество нуждается в человеке. Общество — всего лишь навязанное нам средство самозащиты в интересах самосохранения. Человек, в отличие от стадных животных, должен жить один, среди природы, животных, растений — в контрасте с ними. С растущей ясностью вижу, что нужно изменить жизнь, ревизовать ее».

И для Левитана, и для Тарковского взаимодействие с людьми часто становится источником обиды и разочарования: «Что такое грех? — пишет Тарковский в “Мартирологе». — Действие в пользу унижения человеческого достоинства, духовной высоты” [22]. И Левитан, и Тарковский страдают от человеческого несовершенства и несут свой личный апокалипсис в лес — наблюдать за жизнью земли, травы, воды, за сменой погод и времен года, высматривать свой шанс второго рождения в искусстве. Лишь природа и воспоминания о ней помогают им преодолеть «отставание от собственного величия», подмеченное Павлом Флоренским в характере русского художника [23]:

«Удел величия — страдание, страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от самого себя. Так было, так есть и так будет. Почему это так — вполне ясно. Это — отставание по фазе: общества от величия, и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост…»

«Тоскую я несказанно, тоскую до черта! Этакое несчастие — всюду берешь с собой себя же! Хоть бы один день побыть в одиночестве!», — пишет Левитан Чехову из Финляндии [24], тоскуя по русской природе, в которой несовершенства, пошлости, «слащавости нет, даже в Крыму» [25]. Тарковский часто поднимает тему человека, страдающего от тоски «по утраченному чувству собственного достоинства… [п]опранному и оплеванному» в России [26]. При этом и Левитан, и Тарковский испытывают болезненную ностальгию по ней. В письме Николаю Касаткину из Генуи Левитан пишет, что «наша сущность, наш дух может быть только покоен у себя, на своей земле, среди своих, которые… могут быть минутами неприятны, тяжелы, но без которых еще хуже…» [27]. Оба страдают от человеческого несовершенства. Работая над образом художника для «Дома с мезонином», Антон Чехов спишет его со своего неустроенного друга Левитана:

«Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недоволен собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга…»

Лишь на природе суетливое чувство земного сиротства отступает перед молчанием вечного. Описывая финал «Искушения Святого Антония» в «Мартирологе», Тарковский помещает своего героя в самую знаменитую картину Левитана «Над вечным покоем»: «неудержимые рыдания, которые постепенно переходят в судорожные вздохи, всхлипывания, постепенное успокоение, в то время как взгляд впитывает секунда за секундой расцветающую красоту мира: рассвет, замершая природа, вздрагивающие деревья, гаснущие звезды и свет с востока, освещающий эту красоту жизни» [28].

Михаил Нестеров вспоминал, что Левитан до того любил природу, что, «даже и не работая, с куском черного хлеба в руках, он подолгу лежал на спине где-нибудь в роще, насвистывая песенку…» [29] Тарковский мог пойти ночью на луг смотреть луну в тумане [30]. Достаточно прочитать его анкету в «Мартирологе», чтобы поверить в переселение душ: размышляя о любимом пейзаже, он выбирает лето, рассвет и туман, цвет — зеленый, самое важное время года — осень, сухая и солнечная, левитановская [31].

И Левитан, и Тарковский, становятся апостолами и рабами Зоны — мира первобытной, непрозрачной природы, она принимает причастных и воспитывает из них проводников для остальных. Долгие пейзажные планы Тарковского — пространства для молитвы и одновременно ее текст, написанный «природными иероглифами» [32]. Все его фильмы, а следом работы Сокурова и Звягинцева, почти избыточно ландшафтны, дожди, реки и озера в них предстают изначальным материнством мира.

В те же темные воды, питающие сочные листья кувшинок, вглядывается Левитан, приступая к своей первой работе после попытки самоубийства — портрет водяных лилий он сделает почти полутораметровым, подобным экрану, который доминирует над реальностью, поглощает внимание без остатка. Художник будто повторяет урок — вспомним слова безумного Доменико, персонажа Эрланда Юзефсона в «Ностальгии», произнесенные перед самосожжением:

«Достаточно присмотреться к природе, чтобы понять, что жизнь проста и нужно лишь вернуться туда, где вы вступили на ложный путь. Нужно вернуться к истокам жизни и стараться не замутить воду…».

Восприятие и воссоздание, или «долой документы»

В стремлении вернуть себе и зрителю детский взгляд — способность естественно ощущать деревья, ландшафты и камни как живые существа, тела и души [34] — оба художника врастают в природу как созерцатели. Бесконечные блуждания Левитана с ружьем — сплошь и рядом работа [35], он живет наблюдением и ожиданием: «А вот видите облачко? Оно станет сейчас закрывать солнце, и кругом лягут полутени, которых я жду» [36]. Вот и Тарковский «все время как бы охотился… подстерегал не только выражение на лице актера, но и выражение природы» [37]. Похожую способность чувствовать самодостаточность и «кроветворность» вещей описал Василий Розанов [38]:

«Древний так называемый язычник, вот, например, эти зыряне, прозирали «лицо» в окружающих предметах и явлениях, видели «лицо» солнца, «лицо» луны, «лик» звездного неба, «душу» грома, «душу» молнии, «душу» леса… И они не фантазировали, а просто душа их, еще не износившаяся в истории, представляла более восприимчивую, тоньше восприимчивую фотографическую пластинку для отражений природы, нежели, например, наша душа, душа современного человека, какая то резиновая, мертвая и загрязненная, которая «чувствует» только тогда, когда по ней обухом стучат. Было утро человечества, — и был утренний взгляд на все, этот свежий, этот чистый, этот благородный и необыкновенно здоровый взгляд…»

Формулу подобной созерцательной медитации мы находим в стихотворении Арсения Тарковского: «Листва, трава — все было слишком живо, как будто лупу кто-то положил» [39]. Ни кисть Левитана, ни камера Тарковского принципиально не различают красивые и некрасивые планы, высокое и низкое, убогое и царственное. Оба отдают предпочтение простому, малому, скромному, сокровенному, естественному. В «Молитве немой души» — так Лев Толстой назвал работу «Над вечным покоем» — Левитан заменил каменный храм, реально существовавший на озере Удомли, деревянной церковью древнего образца, похожей на простые избы [40]. В своей единственной публикации — некрологе Алексею Саврасову — Левитан пишет о решении учителя отказаться от выбора исключительно красивых мест в качестве сюжетов для своих картин в попытке «отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу» [41].

В книге «Жертвоприношение Андрея Тарковского» Болдырев приводит характерный пример — красный закат в финале «Зеркала», «где под патетический хор из “Страстей» Баха движутся, перемежаясь, планы идущих матери с детьми, соснового леса, поля, полянок и естественные между ними «медитационные” крупные планы (сверху вниз) мха, камней, оснований бывших домов, гниющих стволов, заброшенного, заваленного хламом колодца… Все это — в одной возвышенной, уравнивающей симфонии ликования страстей Христовых и Воскресения» [42]. Нельзя не узнать в этих кадрах поздние этюды Левитана. Борис Липкин, ученик художника, вспоминает эскизы нескольких закатов, которые поразили его своей неожиданной фактурой [43]:

«Такой живописи, свежей и свободной, я ни у кого не видел. Как сейчас, вижу темную бархатистую листву на фоне догорающего неба и кое-где сверкающие сквозь листву проблески… Когда я пригляделся ближе, оказалось, несмотря на кажущуюся незаконченность, живопись была очень сложной…»

И в той, и в другой работе настройка на внутренние ритмы, исходящие от растений, предметов, пейзажей и таинственных зазоров между ними, — первична.

У Левитана и Тарковского природа субъективно авторская, ее миссия — создать визуальный эквивалент переживаний художника [44]. Оба конструируют натуру, собирают «слепки собственных душ» из органических элементов. «Когда открылась наша мастерская, — вспоминает Борис Липкин, — я был несколько разочарован; что-то странное, не поймешь, как и что писать… Почти половина большой квадратной комнаты была превращена в уголок природы или очень натурально сделанную из настоящих деревьев, мха, елок и папоротника декорацию: под одним кустом папоротника лежал полускрытый во мху лошадиный череп. Как мне казалось, ничего живописного не было, никакой композиции; очень уж просто, совсем как это бывает в природе — в любом лесу можно встретить нечто подобное и равнодушно пройти мимо. Даже свет от окна падал так, как будто бы это не комната, а лесная поляна. Репин, который случайно проездом зашел в училище, удивился, что можно такую штуку устроить в мастерской» [45].

Левитан делал множество этюдов на пленэре, но основная работа «собиралась» в мастерской. «Берите из натуры только то, что нужно, а не всё. — таким был совет ученикам. — Отыщите ее смысл. Дайте красоту, найдите бога, передайте не документальную, но правду художественную. Долой документы, портреты природы не нужны» [46]. Почти так же тщательно сочинял пейзажи Тарковский, давая точные инструкции административной группе, которая заранее выезжала на посев гречихи и посадку картошки, чтобы к съемкам живые декорации выросли до нужного размера [47]. В фильмах Тарковского и на картинах Левитана природа — достоверная фальсификация, натура, изъятая из человеческого времени, перемещенная в ирреальную модальность — в пространство воспоминаний, фантазий и сновидений, того, что кажется или снится.

Мы никогда не узнаем, был ли Левитан, всплывающий в кино, бессознательным воспоминанием о походах в Третьяковку с классом или о картинках на форзацах учебников литературы. Важно другое — традиция особого «пейзажного восприятия мира», характерная для российской живописи и литературы, и сегодня продолжает жить в независимом кино. Спустя десятилетия после Тарковского, прием визуализации внутреннего состояния героев с помощью метафизического ландшафта и опция выражения нравственной позиции режиссера через настроение природы остаются востребованными. При всем желании, подобный пейзаж сложно отправить на «задворки» искусства, а его авторов причислить к первому роду в ироничной предсмертной категоризации Федора Васильева, которого Левитан называл своим учителем [48]:

«Первый род [живописи] происходит из бездарностей, историков и жанристов, не могущих охватить человека, как сложную задачу, а потому бросающихся на более легкое, как им кажется: на камни, деревья, горы и т. д.; другой род — люди, ищущие гармонии, чистоты, святости, — эти невольно становятся поклонниками природы, не находя ничего полного в человеке, этом венце творения».

Рассматривая кино как «музей образов», кинокритик Мария Кувшинова заметила: «на бесконечный повтор ставят только то, что действительно любят [49]. Рефлексивно-экзистенциальный советский и российский кинематограф любит Левитана, а Левитан — народные сказки, легенды и обряды: водосвятия, завивания и развивания березок, сборы купальских трав. Реконструкция и развитие этого древнего, пантеистического отношения к природе как к живому существу и источнику сакрального опыта, углубление, многократное переживание природных образов-знаков стали для него способом самоосуществления и примирения с собственным несовершенством. Созданный Левитаном резерв кодов со «смертью» пейзажной живописи продолжает актуализируоваться в новых жанрах, помогая художникам прорываться к сути человеческого. А пока пейзаж еще не совсем в моде, и все, кто может не заниматься пейзажем, им не занимаются, жива надежда на великий прорыв в искусстве взаимодействия с природой. Возможно, кто-то в эту самую секунду придумывает план по выносу городских агломераций на орбиту и превращению Земли в тотальный музей пейзажа.

Примечания:

1. «То, что вечно, — человечно» — строка из стихотворения Афанасия Фета «Целый мир от красоты…», 1874 —1886.

2. Ключевский В. Русская история. Полный курс лекций в 2-х томах. Т. 1. С. 250.

3. Тарковский А. Мартиролог. Запись от 10 мая 1970 года.

4. Байдин В. Под бесконечным небом. Образы мироздания в русском искусстве. М.: Искусство-ХХI век, 2018. С. 129.

5. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 179.

6. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. — 3-е изд.— М.: Наука, 1979. С. 345.

7. Там же. С. 338.

8. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 39.

9. Хренов Н. Кино: реабилитация архетипической реальности. — М. Аграф, 2006. С. 19 — 20.

10. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. С. 273 — 275.

11. Из воспоминаний Михаила Нестерова. Исаак Ильич Левитан. Письма, документы, воспоминания. Под ред. А. Федорова-Давыдова. М.: Искусство, 1956. С. 124.

12. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 251.

13. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 37.

14. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 91.

15. Иудей-ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Иисуса Христа, несшего свой крест, отказал Иисусу и оттолкнул его, когда тот попросил позволения прислониться к стене его дома, чтобы отдохнуть. За это Агасфер был осуждён на скитание по земле до Второго пришествия и вечное презрение со стороны людей. «Видно, агасферовское проклятие тяготеет и надо мною, но так и должно быть — я тоже семит», — из письма Антону Чехову, Финляндия, Сердоболь, 3-15 июля 1896 года.

16. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 251.

17. Из письма Левитана Антону Чехову с Волги, весна 1887 г.

18. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 7.

19. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 46.

20. Из письма Левитана А.В. Средину, Москва, 5 мая 1899 г.

21. Тарковский А. Мартиролог. Запись от 23 июня 1977 г.

22. Там же. Запись, сделанная в октябре 1986 г.

23. Из письма Павла Флоренского жене Анне в связи с Пушкиным, Соловки, 13 февраля 1937 г.

24. Из письма Левитана Антону Чехову, Сердоболь, Финляндия, 3 — 15 июля 1896 г.

25. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 240.

26. Тарковский А. Мартиролог. Запись от 15 июня 1981 г.

27. Из письма Н.А. Касаткину, Генуя, Нерви, 13 апреля 1897 г.

28. Тарковский А. Мартиролог. Описание финала «Искушения Святого Антония» в записи от 4 ноября 1981 г.

29. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 254.

30. Тарковский А. Мартиролог. Запись от 15 сентября 1976 г.

31. Там же. Запись от 3 января 1974 г.

32. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 9.

33. Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 210.

34. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 480.

35. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 130.

36. Из воспоминаний Лаврентия Донского. Исаак Ильич Левитан. Письма, документы, воспоминания. Под ред. А. Федорова-Давыдова. М.: Искусство, 1956. С. 174.

37. Слова Эрланда Йозефсона о Тарковском. Цитата по Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 306.

38. Цитата по Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 75.

39. Из стихотворения «Могила поэта», посвященного памяти Н.А. Заболоцкого, 1958 г.

40. Турков А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 127.

41. Из очерка Исаака Левитана «По поводу смерти А.К. Саврасова», 1897 г.

42. Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М.: Вагриус, 2004. С. 443.

43. Цитата по Туркову А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 224.

44. Слова Георгия Рерберга, оператора фильма «Зеркало». Цитата по Филимонов В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 238.

45. Цитата по Туркову А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 214.

46. Слова Исаака Левитана. Цитата по Туркову А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 222.

47. Воспоминания ассистента режиссера М. Чугуновой. Цитата по Филимонову В. Тарковский: сны и явь о доме. М.: — Молодая гвардия, 2012. С. 238.

48. Цитата по Туркову А. Исаак Ильич Левитан. М.: Терра — книжный клуб, 2001. С. 21.

49. Кувшинова М. Кино как визуальный код. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2014. С. 254.