Марта Рослер. Постдокументальность, постфотография?

Художница, активистка Марта Рослер известна своими теоретическими работами о документальной фотографии. Она размышляет о ёё месте в постмодернистском мире, миссии и дихотомии. В эссе «Постдокументальность, постфотография» Рослер поднимает вопрос о фотографической достоверности и ответственности фотографов, роли различных фотографических практик в преодолении социальной несправедливости.

Перевод статьи «Постдокументальность, постфотография?» Марты Рослер из сборника “Decoys and Disruptions. Selected writings, 1975-2001” (2004)

«Беда реализма в том, что он связан с реальностью и должен беспокоиться не

Недавно мы с моей подругой-художницей говорили об эффектах демонстрации сочных фотографий трансвеститов и цветных транссексуальных проституток. Моя подруга (сама цветная женщина) быстро сформулировала то, что составляет общий аргумент, лежащий в основе документальности, а именно, что она очеловечивает так называемого «Другого» и способствует зрительской идентификации людей, на которых смотрят. Моё беспокойство по поводу этой конкретной аргументации заключалась в том, что барьеры для идентификации, особенно в эту эпоху козлов отпущения, слишком высоки, их нелегко преодолеть помощью эффектных цветных снимков людей, имеющих довольно заметную внешность и приписываемую идентичность.

Но моя подруга спросила: что если фотограф видит себя частью сюжета? Этот аргумент был высказан, скажем, о работе Дианы Арбус в 1960-х гг. Я ответила, что по большинству фотографий не восстановить намерений автора. Что ж, не уменьшится расстояние между изображаемыми людьми и другими зрителями, если включим цитаты от изображённых. Подобные проекты в популистских 1970-х гг., такие как «Пригород» Билла Оуэнса, похоже, не уменьшили это символическое расстояние. В этом случае записанные (или приблизительные) ремарки могут увеличить психологическое расстояние с теми, кто внешне может показаться «похожим на меня». Включение предполагаемых цитат, очевидно, меняет характер взаимодействия между изображением и зрителем; объект говорит сам, а в подписи пересказывается то, что изображается. Но формулировка одним лишь объектом не преодолеет силу ограничивающих элементов, которые включают существующее отношение зрителей, укоренённое в доминирующих дискурсах. Немота фотографии кого-либо, отличного от зрителя, может парадоксальным образом быть более эффективной в побуждении к проекции, сопереживанию или жалости, чем та же фотография, представляющая говорящего объекта, потому что изображение универсализировано и деполитизировано. Где-то всегда есть текст, даже если он начинается и отходит с физического представления как индекс символа.

В конкретном проекте, который обсуждали я и моя подруга, снимаемые были довольны фотографиями и их восприятием публикой. Похоже, это весомый аргумент, но нужно ли подтверждать,а не предполагать, действительно ли хорошо принятые фотографические проекты способствуют уменьшению социальной стигмы? В конечном счёте, моя подруга подтвердила свою веру в силу идентификации. Она утверждала, что эстетическая сила фотографий значительно увеличивает вероятность социального восприятия изображённых людей. Со своей стороны, я задавалась вопросом, на самом деле какую роль изображения играют в содействии принятия Других, знакомя зрителей с внешностью (и идентичностью), с которой они мало сталкивались в реальной жизни. Фиксированность и иконичность неподвижных кадров-фотоснимков, особенно портретов, продолжает беспокоить меня; я подозреваю, что движущиеся изображения — кино и телевидение — в отличие от неподвижных фотографий артистов, являются потенциально более эффективными в снижении социальной стереотипичности, хотя даже они, в конечном счёте, могут быть неэффективными. Мы достаточно привыкли к изображениям Других, не обязательно воспринимая их как «Нас». Но, возможно, идентифицирующие времена порождают идентифицирующие проекты. «Этнографические» изображения людей, «презентующие идентичность», могут утвердить различие как дистанцию. Но имеются вопросы репрезентативности, которые выходят за рамки социальной переоценки чужих и локальных субкультур. Документальная, журналистская и новостная фотография вместо того, чтобы стремиться к взаимопониманию, может иметь цель провоцировать, ужаснуть или мобилизовать настроение против общей опасности или конкретного врага или положения. В любом случае, наша дискуссия напомнила все вопросы, касающиеся социальной власти и эпистемологического понимания (в отличие только от эстетических качеств) определенных форм фотографии.

Конечно, верно, что все формы репрезентации поднимают вопросы об ответственности и, возможно, об описательной точности, но те, что вызваны фотографической репрезентативностью, уникальны. Очевидная истинная ценность фотографии и кино сделала их достаточно эффективным средством для репортажа и комментариев. Из всех фотографических практик, лишь в социальной документалистики — самопровозглашенной рассказчице правды, вовлечённой в современность и часть этого «жизненного мира» — основные проблемы социальной власти являются доступными для оспаривания. До недавнего времени было мало причин сомневаться в в фотографической точности (и только в особых случаях, а не в глобальном масштабе в отношении самой практики) и много причин, чтобы принять это (заметно огромный коммерческий, бюрократический потенциал фотографии для масс медиа, рекламы, полиции и семьи). Но за последние несколько десятилетий фотография и фотографические практики подверглись атакам на всех фронтах. Попадая точно в суть дела, воскресный выпуск New York Times, обращаясь к великому среднему классу из пригородов, в марте 1997 года прямо на обложке заявил: «Создатели документального кино должны манипулировать реальностью, чтобы создавать искусство, даже если это означает эксплуатацию снимаемых». Это означает, что кинематографисты также манипулируют своей аудиторией и эксплуатируют её, «реальность» распродана в угоду «искусства». То, что говорится о документальном фильмопроизводстве, можно сказать и документальной фотографии, несмотря на императив к повествовательности, зиждимой на медиуме, основанном в свою очередь на времени. Но документальность, будь неподвижной или движущейся, точно как «искусная» практика вряд ли может избежать склонности к

В развитом индустриальном мире вопрос о том, кто говорит и откуда, появился в контексте обширной культурной подозрительности или делегитимации политической власти, так же как правдивости и объективности журналистики. Нарративная теория и дискурсивный анализ, изучая структуру и ситуативность коммуникации, ещё больше разнообразили различия между истиной и точностью в репрезентации. И статус фотографического изображения как точной (правдивой) репрезентации абсолютной «визуальности» радикально развенчан благодаря широкой доступности компьютерных программ, которые легко манипулируют и изменяют изображение. По мере того как цифровые технологии обработки изображений скачкообразно разрабатываются, они принесли возможность захватывать и манипулировать как неподвижным, так и движущимися изображениями каждым потребителем с домашним компьютером и начальной платой за нужное устройство. Это одомашивание стирает грань между неподвижным и движущимся изображением и его источниками, что ещё больше угрожает эпистемологическому статусу обоих. «Фотография» сама по себе — фиксированный физический результат мышления и способа производства — отказывается от общего обмена (что приводит к закрытию проявочных лабораторий в ведущих школах и департаментах). Поток перемен создаёт свою особую угрозу для документалистики, поскольку можно сказать, что «постфотографическая» практика как минимум отбросила любой интерес к индексальности и, возможно, не менее важно, к привилегированной точке зрения «свидетеля» и, следовательно, к

Таким образом, постструктурный и постколониальный дискурсы вместе с цифровыми технологиями подорвали субъектную позицию фотографа (и культурную среду, в которую включены изображения) и эпистемологический статус изображения, т.е. его связь с феноменологически присутствующей визуальной реальностью, пороча его собственную (метонимическую) адекватность в отношении к изображаемому им события и создавая проблему для способности любого изображения визуального поля передавать живой опыт, обычай, традицию и историю.

На протяжении большей части своей истории бремя истины документалистики выдавливало эстетические вопросы в угоду целому ряду других проблем, оставляя эстетику прорываться в последний момент—как заметил Грирсон, процитированный выше.

Тем не менее, документалисты явно призвали эстетическое измерение своей работы как своего рода необходимый довесок, который защищает их от обвинений в пропаганде, так что язык эстетического восхищения всегда доступен, чтобы «спасти» документалистику от самой себя, то есть, от собственных заявлений об истинности. Этот троп, рождённый далеко от постмодернистских сомнений, уже был типичной для модернизма вставкой неозвученного комментария между «явной сенсационностью» изображения и его восприятием зрителем или, наоборот, усилением смысла перед лицом плоской реальности. Поэтика формы может привести к поэтическому восприятию изображений в форме персонализированного обращения, которое избегает ответственности или репортажной точности, хотя, конечно, это может умножить силу истины, но скорее как субъективизированного свидетельства, а не объективного репортажа.

Документалистика в настоящее время переживает другой вид кризиса, в том смысле, что она теряет доступ к массовой публике с помощью печатной журналистики, а также теряет значительную часть интереса этой публики, которая все больше и больше настраивается на телевидение и на отчёты о реальности, преломленные через искажающие призмы сенсационности, вуайеризма и того, что можно назвать неоготической чувствительностью и, очевидно, ранговым натурализмом «реалити-телевидения»). Возможно, документалистика действительно умирает; но есть многое, что нужно рассмотреть, прежде чем отправлять её в пепельницу истории. Фотография (сейчас более 150 лет) и кино (около 100) никогда не были стабильными практиками и постоянно меняются. [2] Оба типа производства и интерпретация фотографических изображений осуществляются в соответствии с преобладающими социальными и историческими тенденциями.

Фотографов, которые работают за пределами студии, иногда обвиняют в отвратительной зависимости от страданий и, что ещё хуже, в получении финансовой выгоды от отчаяния других. Обвинения, обычно выдвигаемые против военных фотографов, всё чаще направляются и на документалистов. Несколько лет назад известный и широко уважаемый (белый) американский документалист Юджин Ричардс был в центре редакционных споров по поводу своей книги о социальных последствиях распространения крэк-кокаина в городском гетто. Обвинение заключалось в расизме, его работа была частью неослабевающего в медиа потока снимков чернокожих наркоманов, что (даже помимо контекстуализации) приводит к сильно преувеличенному представлению о проценте афроамериканцев, вовлеченных в преступность. Фотограф был взбешен и ранен таким ответом. В письме в газету он приписал это удобному пугалу «политкорректности». Этот аргумент вращается не вокруг сочувствия или понимания бедных, а вокруг мотивации социального и личного разрушительного поведения и вопроса, виноваты ли изображенные на фотографии за свои изображенные действия. Давний интерес Ричардса к демонстрации жизни американских бедняков, особенно городской бедноты, может сделать его мотивы и методы получения его изображений неприступными, но более широкое афроамериканское сообщество не обязано игнорировать контекст своего восприятия и связанной с ним работы, которая включает в себя не только ночные телевизионные новости и бульварную прессу, но и политический климат расовой демонизации, ущемления в правах.

Подобные трудности возникают и c изображениями

Показательный пример: английский «альтернативный» политический журнал New Internationalist решает выпустить выпуск о кофе, проследив его происхождение от производителей до столовых развитых стран. Репортер и фотограф посещают район выращивания кофе в южных перуанских Андах. Местный чиновник кофейного кооператива выступает в роли гида и переводчика. Группа заходит к пожилым родителям мужчины на их ферму, фотограф получает постановочный портрет. Позже сын, приехавший в Лондон помочь завершить выпуск, обеспокоен тем, что показывать своих родителей в рабочей одежде неуважительно. Однако он убежден, что изображение точное и, следовательно, важное. Его опасения публикуются в журнале вместе с фотографией (отпечаток которой отправляется домой родителям). Если бы сын не работал с журналом, этический вопрос мог бы не быть сформулирован, но как часто испытуемые задумывались о том, появляясь на опубликованных фотографиях, сделанных в более неконтролируемых обстоятельствах, чем эти? Фольклорные портреты и фотографии крестьян за работой являются штампом для такой истории, предметом торговли National Geographic; однако этот журнал пытался демистифицировать отношения между производителями из третьего мира и потребителями из первого мира. В других, более острых ситуациях реакция на «внешних» фотографов может быть взрывной.

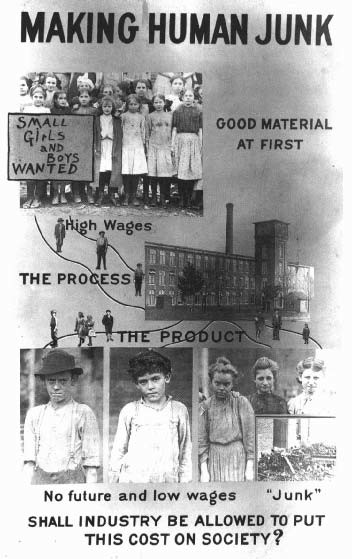

В испытанной веками манере изображение людей, занятых производством товаров, которые находятся в центре жизни зрителей, призвано пробудить совесть по поводу различия между двумя типами жизненных обстоятельств. С тех пора как рекламная фотография иногда предоставляет для этой цели изображения колоритных аборигенов (на ум приходит Juan Valdez), давно известный персонаж, придуманный для рекламной компании колумбийской ассоциации производителей кофе), фотографы хотят предложить контр-изображения (даже Льюис Хайн, в его книге «Создавая человеческий мусор» сознательно воспроизвёл котр-рекламу популярной рекламы пищевой промышленности начала XX века со слоганом «создавая здоровых детей»).

Хотя социально незащищенные люди могут возражать против того, чтобы их фотографировали или снимали на видео, в некоторых случаях они стремятся к освещению в новостях; (правая) камера теперь стала еще более заметным инструментом власти, и желание иметь большой мегафон может вступить в противоречие с ощутимым желанием помешать носителю плохих новостей.

Некоторые видят во всём этом конец легитимизирующей роли документалиста «из вне». К сожалению, такая позиция, хотя и понятна и в некоторой степени даже необходима, является проблематичной, поскольку предполагает, что рассматриваемые идентичности — или роли, или переживания—легко узнаваемы (например, индийские крестьяне, трансвеститы или афроамериканцы) и несложно единичны (перуанцы , американцы, бедные) или что они допускают иерархию внутри индивида (быть крестьянином, быть черным или быть бедным является более определяющим, чем быть женщиной или быть индейцем и т. д.). [3] Доктрина неэкзогенного повествования может, к тому же, полагаться на эссенциалистскую интерпретацию идентичности и иметь позитивистский или империалистский уклон, который имеет тенденцию давать привилегию наружности перед интерпретацией. Для людей с психоаналитическими или даже другими аналитическими наклонностями это может быть менее чем удовлетворительным.

В совершенно другом плане это отвергает понятие союзов, предполагая, что социальные движения обязательно автономны, а также созданы и управляются изнутри. Но социальная документалистика имеет тенденцию принимать за основание общества, которому она адресована, гуманистическую и в целом универсальную этику, или рассматривать себя как прямо настроенную (часто воинственно) на интересы фотографических субъектов. [4]. Я скажу больше о допущениях документалистики далее, после краткого рассказа об элементах её истории.

Артур Ротштейн писал о своей широко репродуцированной фотографии «Пыльная буря» (1936 г.), на которой фермер и его сыновья бредут по затянутому пылью пейзаже: «Вначале она была рекордом, потом она стала новостной картинкой, потом стала художественной, а потом исторической, а теперь в большинстве музеев считается произведением искусства. Она живет своей собственной жизнью.»[5]

Отличительным элементом документального изображения является его особенность: оно представляет собой специфическое пространственно-временное «то, что есть». Но способность пробуждать идентификацию, где не существует ясного контекста группового членства, означает потерю специфичности в пользу более универсальной привлекательности, или, возможно, определяющего мифического элемента. (Определенная идентичность в отличие от групповой идентичности человека перед объективом обычно не представляет интереса, в конце концов, это не знаменитости). С течением времени специфичность исчезает, и проекции легче выполнять свою работу. Более того, критерии, использующиеся эстетической оценкой, развиваются отчасти под давлением фотографических практик. Бесполезное пытаться определить фотографическое или культурное значение вне контекста восприятия.

Некоторые американские документальные практики

Наряду с контекстом существует история, в том числе история основ рассматриваемых фотографических практик. Фотография сыграла заметную роль в кампаниях по улучшению социальных условий в Соединенных Штатах на рубеже двадцатого века. [6] Родившийся в Дании нью-йоркский журналист Якоб Риис на короткое время включил фотографию в свой жилищный крестовый поход. Рииса мало заботила эстетика своих фотографий, поскольку он видел в них доказательства; изначально изображения были сделаны кем-то другим, нанятым сопровождать его во время полуночных полицейских рейдов, и одно лишь удобство привело его к тому, что он начал снимать их сам. Риис почти не задумывался о сделке между собой и фотографическими объектами, он видел в них симптоматику — представителей городской бедноты с плохими жилищами, многие из них были недавно прибывшими мигрантами, и его интерес не выходил далеко за рамки этой роли. Риис выступал против идеи бедности как синонима морального разложения и изображал своих бедствующих объектов незащищенными законом жертвами безвыходной ситуации. Его апелляция к закону, направленная на совесть и суждения новой модернизирующейся элиты, исходила из предположения (небезосновательно), что бедные мигранты и коренные чернокожие сами не могут эффективно инициировать такие воззвания.

Беспокойство Хайна о достоинстве объектов съёмки, засвидетельствованное на его изображениях рабочих, а также портретах жителей многоквартирных домов, привело к стратегии, противоположной грубому натурализму Рииса. Концепция Хайна о политической сфере и участии бедных людей, особенно в роли рабочих, отличалась от концепции Рииса. Оба пытались связать моральный порядок с политическим. Несмотря на постоянство Хайна, он не больше чем Риис мог обещать прямую пользу своего проекта человеку перед объективом. Это не является природой документальной сделки, являющейся доказательством опыта класса или категории людей, как я предположила ранее. Резкий, зачастую агрессивный характер фотографий Рииса является мощным сигналом их «истинной ценности», в то время как формальный контроль Хайна над многими его изображениями говорит о поддержке фотографа. Люди на фотографиях Рииса были пойманы в момент акта, когда они стали жертвами (часто соучастниками) своего ужасного окружения и экзистенциальных условий, тогда как у Хайна люди показывались балансирующими между моментами активности, часто за работой в бедных, эксплуататорских обстоятельствах, но в потоке жизни и времени, что так отличается от от душного застоя объектов съёмки Рииса, которые выглядят так, будто находятся за пределами возможности какого-либо динамического движения вперёд. И несмотря на совершенно разные подходы этих двух людей — натуралистическая простота Рииса и осторожный реализм Хайна — их несопоставимое отношение к фотографии и её использованию, время и работа мира искусства превратили этих двух аутсайдеров в заметные фигуры. Эти работы включены в реестр важных исторических фотографических практик

Один из молодых студентов Хайна, житель Нью-Йорка Пол Стрэнд вдохновился посещением выставок Альфреда Стиглица, поскольку имел цель стать «художником-фотографом», но без влияния европейского пиктореализма, продвигаемого Стиглицем. Стрэнд основывался на английских дебатах о фотографической эстетике, которые вращались вокруг того, как лучше достичь эстетической ценности без излишних уловок или заботы о деталях поверхности. Работа Стрэнда была революционной в том, что она объединила модернистские идеи, почти отказавшись от романтической пасторальности в угоду жадному взгляду на жизнь в настоящем, тем не менее значительная часть его работ была посвящена естественной форме и сельской, крестьянской жизни. В подростковом возрасте Стрэнд создал серию искренних портретов жителей Нью-Йорка — бедных, пожилых мужчин и женщин (обычно снимаемых с помощью специальной камеры, объектив которой, казалось, был направлен в другое место). В отличие от Хайна, Стрэнд, похоже, относился к ним как к образцам, но его моральные заботы также сильно отличались от забот Рииса. Его апелляция, казалось, была обращена не к политическому устройству как совокупности законов (или к эстетической силе через документ), а к моральному порядку как идеалу, неявному в жизни современной городской демократической нации; в отличие от Рииса и Хайна, Стрэнд (по крайней мере в тот момент) не был вовлечён в специфичные реформистские кампании. Интерес Стрэнда заключался не только в реформировании фотографической эстетики, но и в создании иконографии маргинального, которая обеспечивала им уважение за счёт полного включения в физиогномику человека. Что было после Стрэнда, зависело от шока столкновения зрителей с теми, кого считали недостойными внимания. Эти ранние работы показывают им снимаемых в обычном мире, на их субъективность намекается, но стянуто, словно загнано во внутрь изолирующими обстоятельствами или личной сдержанностью.

Некоторые предположения

Как следует из этой ранней истории, документалистика связывается со структурной несправедливостью, часто, чтобы вызвать активную реакцию. Во многом её привлекательность проистекает из того, что можно было бы назвать физиогномической ошибкой: отождествление образа лица с характером, эссенциализм, сосредоточенный на теле. Альтернатива американскому психологизму предлагается в подходе, разработанному в 1920-1940-х гг. немецким фотографов Августом Зандером, который был слабо связан с движением Neue Sachlichkeit (Новая вещественность). Таксономия немецкого общества, сделанная Зандером, включает большое количество портретов людей, занимающих все возможные социальные позиции, эта таксономия была гораздо больше связана с репрезентацией личности с представлением о себе, окружением и социальной ролью, чем с призывом к зрителю придумать психологию лиц или прочитать их характер. Эти люди, будь то нищие, цыгане, воры, артисты, циркачи, солдаты, капиталисты, жена или менеджер, несомненно встроены в сложное, но поддающееся познанию, расшифровке структурированное общество.

Концепция «гражданства», которую я предложила здесь в зародыше, предлагает мощные мотивы для документального производства. Логика капитала с его разделением общества на экспроприаторов и экспроприруемых служила мощным основополагающим допущением для документалистики на протяжении всего этого столетия, создавая образы «социальных лузеров» — его жертв, а иногда и его победителей, которых гораздо реже идентифицируют как их обидчиков. Но это разделение мира не имеет силы, такой же как вчера. Политолог Роберт Майстер утверждает, к примеру, что постструктурализм—на основе прочтения Ницше, а также Гегеля Александром Кожевым и его учениками, в том числе Мишелем Фуко — радикально ставит под сомнение риторику жертв и преследователей. Постструктурализм, по мнению Майстера, отвергает «демонизацию» любого члена деспотической системы. Таким образом, называть людей обидчиками, будь то

В постмодернистские времена, когда нельзя предположить, что ради блага коллектива в целом, группы или отдельный человек будут брать меньше, чтобы другие имели больше, объяснение деспотических социальных практик, классов бенефициаров и соответствующих структурных реформ оспаривается во всём, наряду с гипостатизацией понятия «жертвенности» как абстрактной категории объяснений дифференцированной социальной власти. Если жертв нет, или, что одно и тоже, мы все в равной степени жертвы, тогда нет и угнетателей. Социальное неравенство создаётся системой без активных человеческих агентов или коллективных средств защиты. В последнем пункте такой логики наименование «системы»—капитализма, скажем, в качестве угнетателя, не ведёт ни к каким изменениям, поскольку нет никаких шагов, которые можно было бы предпринять, чтобы не наступить никому на ногу. Очевидно, что никакая практика социальной документалистики , которая рассматривает себя как свидетельство структурной несправедливости, не может процветать там, где нет модели социального прогресса, предполагаемых путей к лучшему.

Я уже предлагала альтернативные объяснения документальной образности, которые могут представлять собой психологический стазис, деисторизированную универсальную «правду», деполитизированную визуальную типологию социальных «лузеров» — бездомных, матерей-одиночек, женщин, подвергшихся побоям, жителей бедных городских районов, потребителей крэка, беспечных бездельников или даже «победителей», все без

Документальные практики и убедительность

Когда-то реконструкция и повторение были приемлемы как документальные практики, но теперь фотографическая достоверность требует осторожного дистанцирования от (неизбежных) формальных визуальных и драматических образов. Что ещё более важно, это требует баланса доверия к фотографу и средству распространения полученных изображений. Несмотря на радикальные сомнения в истинности документалистики, каждый день, бесчисленное количество раз в день, изображения, документирующие события, в виде новостных фотографий и документации, создаются и принимаются в большом разнообразии форм и постоянно растущем количестве принимающих сторон. Хотя судебные органы, может быть, вынуждены не верить фотографиям

За последние пару десятилетий цветная фотография развилась из личной и коммерческой в новостную, произвела сильные сдвиги, т.к. серьёзные новости так долго отождествлялись с

Использование цвета в документалистике всё ещё необычно, а её эстетизм проблематичен, потому что трудно сохранить буквальность изображения без непосредственной связи с

Авторитетность фотографии во многом определяется кодами профессионализма. Фотожурналистика прочно утвердилась в первом десятилетии после Первой мировой войны, чему способствовали новые европейские иллюстрированные журналы с широким тиражом. [10] Спустя десятилетия сформировался высокопрофессиональный корпус фотожурналистов. Кодифицированная этика новостных репортажей влекла за собой сохранение стены, разделяющую фотографа и объекта съёмки (действие правил приостанавливалось по многочисленным просьбам во время войны, когда новостные репортажи предназначались скорее для поддержки, чем для информирования, под давлением национализма горячая поддержка легко достигает объективности). Документальная и фотожурналистская практики пересекаются, но всё же отличаются друг от друга. Фотожурналисты в основном работают над определёнными журналистскими «историями», обеспечивая изображениями, пока другие дают копии, и их чувства и симпатии по поводу того, что они фотографируют, остаются невостребованными. Документалисты, напротив, выбирают предметы съёмки и обращаются с ними по своему усмотрению, но без гарантии публикации. В действительности, всё же многие фотографы используют обе практики, и похожие изображения могут работать в обоих обрамлениях. [11] Журналистская этика может предписывать субъекту честность, объективность и ответственность, но они отдают предпочтение документу, который вытесняет всё, кроме самых насущных интересов вовлечённых лиц. [12] Ответственность у общества, т.е. у читателей и зрителей. [13] Однако в другом смысле, для журналистов, будь то фотографы или репортёры, наиболее важным является защита профессионального статуса практикующих и самой практики посредством создания «объективности» (но неустановленные правила военной фотографии демонстрируют относительность этого стандарта).

Особенно теми, кого фотографируют, фотограф иногда воспринимается как нарушитель, «продающий газеты» за счёт сенсаций, или политический, или идеологический агент редактора или издателя. Но все мы платим цену за безоговорочное отклонение журналистских заявлений об объективности, а именно конец требованиям репрезентативной ответственности перед снимаемым, будь с точки зрения истинной и достоверной оценки внешности и поведения, или с точки зрения удовлетворения желаний снимаемого.

Существует давний документальный поджанр, а именно «уличная фотография», заполняющий эту нишу «безответственности» к предмету. (Мимоходом отмечу, что исторически практика «протодокументалистики» была антропологически описательной и воспринимала как должное то, что группа фотографов-зрителей и изображённые группы были по существу разными и обитали в различных социальных условиях, но уличная фотография отошла от этой модели.) Потеря специфичности или скрупулезности, так как они высвобождают информацию из изображения, способствует эстетизации и универсализации, которой пользуется мир искусства, представляет ли такая потеря взгляд на фотографию как на форму автопортрета через проекцию — важный аргумент, в той или иной степени применяется к множеству фотографов — или являет собой некоторый менее определённый отказ от социальных целей. Несмотря на часто острые разоблачения социальной власти различий в том, что она наблюдает, уличная фотография не склоняется к подсчитыванию исправлений.

Фотограф, чаще чем снимаемый, становится своего рода психологическим или характерологическим типажом, и это то, что с фотографом можно отождествить, перековывая связи между этой формой фотографии и старомодными произведениями о путешествиях («Наш корреспондент в стране…»). Фотограф плачет, находится в отчаянии, изумлён, смеётся, испытывает отвращение, духовно преображается и так далее, связывая её или его чувства и (по словам Роберта Франка) и «видение» сырых социальных фактов в руках. Во время войны зритель является сторонним наблюдателем, и фотограф — чей-то суррогат, нежели представитель чьего-то пытливого ума; мы приветствуем победы и осуждаем (и, возможно, анализируем) потери.

Методологии производства: уровень дистанции

Перед лицом вызовов, полученных социальной документалистикой, не последним является явная возможность того, что в рамках проектов не будут найдены ни спонсоры, ни методы распространения; поэтому методы производства стали предметом пристального внимания заинтересованных наблюдателей. Многие документалисты прошли подготовку по социологии или антропологии, и многие референсы взяты ими из этих дисциплин. Документальные фотографы часто считают, например, что они должны стать «наблюдателями-участниками» — частью группы или субкультуры, членов которой они фотографируют — или поддерживать тесные отношения с членами группы. Это контрастирует с уличной фотографией или стереотипной фигурой безответственности по отношению к снимаемым у «парашютирующих фотожурналистов».

Некоторые сторонники документалистики, такие как антрополог Джей Руби, центральная фигура в исследованиях «визуальной антропологии», считает, что только самопрезентация может решить проблему неравной власти в фотографической сделке. Форма теории равенства лежит в основе работы фотографов, следующих за антропологом Солом Уортом, который подарил кинокамеры коренным американцам. [14] Как показал бразильский педагог Паулу Фрейре, предоставление описательных инструментов — в основном, «алфавитизации» или грамотности — тем, кто находится в социальной и политической изоляции, само по себе расширяет их возможности. Этот подход, заключающийся в том, чтобы наделить инструментами производства показательных субъектов, чаще всего применялся натуралистами и реалистами, снимающими документальные фильмы, которые пытались воссоздать ощущение присутствия с минимальным вмешательством и интерпретацией и небольшим намеком на политическую активность. Те, кто использует этот метод вместе с фотографией, должны добавить устные тексты свидетелей, показания и признания.

Фотографы, использующие этот метод, включают Венди Эвальд, работающую с бедными детьми Северной и Южной Америки, и Дебору Барндт, работающую в основном с мигрантками в Торонто, а также ряд фотографов во многих странах, работающих с бездомными детьми. Их проекты абсолютно необходимы. Однако мое огромное восхищение такими проектами сдерживается некоторыми опасениями по поводу их возможных ограничений. Методология Фрейре была педагогической, предназначалась для использования в учебной группе, где его техника неоднократно демонстрировала свою мощную эффективность. В публичном распространении работ, созданных посредством передачи камеры снимаемым, недооценивается влияние институтов и контекста восприятия, которые, вероятно, возродят неравные властные отношения, изгнанные из фотографической сделки. Проект завоевывает доверие внешних наблюдателей благодаря острой привлекательности снимаемых, возможно,

Если документалистика находится под давлением со стороны дистрибьюторов, спонсоров и снимаемых, а также со стороны практиков и постмодернистских критиков традиционного социального (в частности класса) анализа, и если радикальное сокращение публичной сферы означает, что нет места для вставки документальных доказательств, то зачем продолжать говорить о документальных практиках? Пожалуй, достаточно заявить, что документалистика по-прежнему представляют собой живой импульс, но есть более важные причины для того, чтобы продолжать проводить различие между документалистикой и уличной фотографией, которые, кажется, не могут исчезнуть. В мире только вчера документалистика могла бы передать вам ощущение «социальной сцены» (и посредника, наблюдающего за этой сценой). Но на нынешней карте мира, та же самая фотография может быть просто считана как образ случайного броуновского движения людей, присутствующих в одной и той же единице пространства-времени, сложившиеся только числом, а не как «общество.» Без чувства общности, только личные останки, и взгляд на сугубо личное — это приглашение к вуайеризму. Документалистика, точнее говоря, «социальная документалистика» — это основа единства, даже если она сломана и раздроблена. Вуайеризм как обнаженный мотив фотографии всё чаще выражается и вознаграждается в искусстве и массовой культуре, даже в утончённом обществе. Мир искусства не застрахован от риторики демонизации мигрантов и бедняков, а галереи и музеи отказываются от своего прежнего осторожного избегания сенсационных и тенденциозных изображений бедных людей. Также пользуются популярностью цветные изображения, напоминающие всемирный клуб журналистики и которые вытесняют цветные работы, впервые допущенные через врата мира искусства — а именно меланхолические образы городских и деревенских пейзажей, часто американского юга или постиндустриальной Новой Англии, чистых пустых мест, имеющих особую ценность. Что ещё привлекает внимание, особенно в Европе — это непривычная «ленивая» эстетика размытых, неформальных фотографий, часто скоплений людей, которые ничего не делают. Эта кричащая небрежность, явно вызванная влиянием модной фотографии и обратной связью с ней, предлагает способ, в котором фотография кажется описывающей постмодернистские социальные характеристики.

Я буду использовать в качестве примера работу английского художника Ричарда Биллингэма, открытого несколько лет назад как студента курса живописи в арт школе. На выставках без текста в коммерческих галереях и музеях его сильно увеличенные цветные фотографии пьяных отца, брата и матери с гнилыми зубами в их жалкой муниципальной квартире мгновенно завоевали славу и покровительство Чарльза Саатчи и голодной стаи международных коллекционеров — это можно рассматривать как иллюстрацию коллапса ветхой, но все ещё широко поддерживаемой в мире искусства позиции всеобщего гуманизма и благородства. Промоутеры хвалят его фрик-шоу как форму поэзии — таким образом, самовыражение, следуя аргументу, упомянутому ранее, призвано спасти уличную фотографию от того, чтобы она казалась просто грабительской. Книга с этими фотографиями Биллингэма, единственный текст которой представляет собой краткую описательную аннотацию на суперобложке, названа вполне уместно, «Смех Рэя» [16]. Рэй—это отец, и, да, мы видим Эдипов гнев. Если обрисованные здесь идентичности принадлежат к людям рабочего класса в постиндустриальной Британии, они не описываются поклонниками; пьяницы всегда выглядят как постоянные неудачники, созданные сами собой, а не жертвы кого-то или чего-то.

Вопреки этому последовавшему шагу по пути художественных пантомим социального высвобождения, важно повторить, что документалистика не является в первую очередь мировой художественной практикой, хотя, как я уже отмечала, мировая практика искусства способна захватить центральное место, вытесняя интерес к документалистике среди потенциальных будущих документалистов, а также зрителей и критиков. Но многие люди по-прежнему создают документальные изображения, несмотря на потерю стабильных путей распространения, и наша аудитория должна не допустить, чтобы они были поглощены теми, кто находится по другую сторону этического и политического разделения. На сопроводительных страницах представлено небольшое количество проектов.

Позвольте мне резюмировать некоторые аргументы настоящего эссе. Во-первых, документалистика — поляризующая практика, которая неизбежно должна вызывать противодействие — постоянно балансирует на грани своей гибели. Те, кто враждебно относится к требованиям «крестового похода» документалистики, могут счесть, что проще всего призвать к её концу, по иронии судьбы, во имя этики и «ответственности». Во-вторых, как утверждают постмодернисты, требования «прямой информации» без интерпретации нереалистичны, поскольку нет голоса, происходящего из конкретных человеческих сообществ. Строгая объективность, стандарт, основанный на журналистской этике, может оказаться неподходящим идеалом для документалистики — как уже знают документалисты и фотожурналисты — но то же самое касается алиби персонализации, сентиментальности или освобождения. В-третьих, частичное слияние фотографической аудитории и её объектов съёмки оказало большое давление на институционализированные методологии документалистики, поскольку интерпретация стала полем постоянных споров. Наконец, мир искусства, охватывающий фотографию, может сдавить документалистику до смерти, или, может быть, у меня поменялись причины и следствия, потому что, возможно, вся фотография уже стала ностальгическим ремеслом, учитывая взрыв компьютерных манипуляций, которые движут нами на пути перехода к постфотографии, оставляя позади и фотографию, и фотографа.

Так зачем продолжать защищать документалистику? Короткий ответ: потому что она нам нужна и потому, что это, вероятно, будет продолжаться, с теоретизированием мира искусства или без него. По мере того, как в Соединенных Штатах и в других странах растет разделение на богатых и бедных (и по мере институционализации и академизации художественной практики), становится всё менее и менее серьезным анализ жизни тех, кто находится по ту сторону этого огромного разрыва. Мое понимание постмодернизма не распространяется на идею мира без последовательного объяснения различий в социальной власти или поддержку способов исправить дисбаланс. Объяснение и поддержка по-прежнему актуальны в отношении фотографии, как и чисто словесной журналистики. Мне кажется, что лучший способ документалистики — это обеспечить баланс между наблюдением за ситуацией других и выражением собственной точки зрения [18], что должно включать в себя некоторую форму аналитической работы, выявляющей социальные причины и предлагающей способы их устранения. Преследуя это, документалистика будет способна преодолеть сенсационность, с одной стороны, и инструментализм, с другой.

Поскольку я начала с цитаты Грирсона — этого утопического социал-демократического оптимиста старого стиля — мне кажется уместным закончить ещё одной:

“Зеркало, поднесенное к природе, не так важно в динамичном и быстро меняющемся обществе, как молот, формирующий его — именно как молот, а не зеркало, я пытался использовать этот медиум, попавший в мою беспокойную руку.” [19]

NOTES

1. John Grierson, in Documentary News Letter, quoted in James Beveridge, John Grierson, Film Master (New York and London:Macmillan and Collier, 1978), p. 178; and in Forsyth Hardy, ed., Grierson on Documentary (London: Faber & Faber, 1966), p. 249. Grierson was no revolutionary but a proponent of democratic participation who believed that imagination was needed to help citizens make sense of events and of the news. I cite him here because his influence has been so pervasive.

2. Most histories of photography (and some histories of documentary film and video) tend to take a position of technological determinism in which the development of new and ever lighter, more portable, more automatic apparatuses of reproduction determine what kinds of things can be photographed or filmed and thus what will be photographed or filmed. Technological change does not, in my estimation, drive social events; rather, technological developments are accomplished within a framework of social and economic imperatives, although in practice this is a complex relationship in which technology also organizes experience and functions as a means of social control. See also “Image Simulations, Computer Manipulations: Some Considerations,” reprinted in this volume.

3. Not all such conflicts, by any means, hinge on what we have come to call identity, whether essentialist (biology, race, ethnicity), cultural, national, or sex- and gender-related. Shared experience, such as being involved in a strike, having a certain kind of job, or living in a certain neighborhood, are also the sorts of things documentary might address but which are not, in the present understanding, primary identities. Furthermore, postcolonial discourse has highlighted the very instability of identities—and not only ethnic or national ones—pointing out that they are constructed by the universes of discourse that we inhabit, and we assuredly inhabit more than one.

4. As an aside, I note that it is an oversimplification to treat the appeal of documentary as always from one group or class to another. Nevertheless, most documentary practices presuppose a mass-market model, in which elites with the power to produce and disseminate messages will, through a gate-keeping process, direct them to nonelites.

5. Arthur Rothstein, Words and Pictures (New York:Amphoto, 1979).

6. A small motion toward its use in this manner, in the case of the London charity for street children run by Dr. Barnardo, came to a litigious end. See “In, around, and afterthoughts (on documentary photography),” reprinted in this volume.

7. Riis, like all photographers of the day (and many photojournalists today), also obtained set-up and posed images.

8. There is a further problem, according to Meister’s analysis (in Political Identity: Thinking through Marx [London: Basil Blackwell, 1990] and “Logics of Space and Time in the Demystification of Capitalism,” unpublished paper), in identifying the perpetrators of social oppression with its beneficiaries. Using the recent conflict in Rwanda as an example, one can argue that the perpetrators of the genocide were not its beneficiaries. In South Africa, where the beneficiaries (most whites) were not the perpetrators (those who operated the police state), meaningful structural reform may be thwarted when the beneficiaries of oppression are asked to shoulder the collective guilt implied by redistribution of wealth and power—a viewpoint echoed in the United States in arguments attacking affirmative-action policies.

9. What I mean by “the privileging of the apparatus” is simply this: In the absence of hints of unreliability, people believe what the image shows. In the so-called amateur videotapes picked up by news media for use in high-profile court cases, such as the touchstone Rodney King case, the apparatus is seen as the primary actor and witness, and its operator is forgotten.

10. A fuller account would detail the origins of “street photography” as an outgrowth of documentary and allied with war photography. Further, there were professional photojournalists before the turn of the century, including the American Frances Benjamin Johnston, most of whose work was imbued with the Progressive ideals of the era. Friendly with ruling Republican elites, she produced sympathetic portrayals of Native Americans, southern blacks, and women workers intended to promote their incorporation into the mainstream of the American working class; that this practice occludes difference and supports the now-discredited practice of radical separation of native peoples and “minorities” from traditional languages and practices hardly needs to be said. This was the America of great industrial and demographic transformation, an era of social work reformers, primarily women, whose advocacy for the poor was useful to nervous elites whose politics of social incorporation, dubbed Americanization, could range from charitable undertakings to rank brutality. Among Johnston’s most arresting images is one of a classroom at the Hampton Institute in Virginia, with neatly attired African American young people around the turn of the twentieth century (December 1899), standing in solemn contemplation of a Native American classmate in full traditional Plains war regalia, standing on a box in front of a display case containing a stuffed bald eagle. This rich field of signs marks the compost of national identity.

11. As suggested earlier, as time passes the news value of images loses currency, and news images, documentary photos, and photographs taken on story assignments are all judged by similar aesthetic criteria. Further, very few people can make a living from self-chosen projects. Photojournalists and documentarians are, in addition, constantly seeking greater control over dissemination of their work. And many documentary photographers make their living from commercial work and are likely to employ their signature styles, muddying the waters.

12. See, for example, Robert Aibel, “Ethics and Professionalism in Documentary Film-Making,” in Larry Gross, John Stuart Katz, and Jay Ruby, eds., Image Ethics: The Moral Rights of Subjects in Photographs, Film, and Television (New York: Oxford University Press, 1988), on a film of a rural U.S. auction, in which the subject was unrelated to politicized issues of class, race, gender, wealth, or social or political power.

13. In the United States, though not elsewhere, the “rules of engagement” are such that most photographers in public situations don’t stop to obtain permission from those they photograph, and a person’s failure to object immediately is taken as acquiescence. Those making news photographs are not legally obligated to seek permission.

14. In Through Navaho Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology (Bloomington:Indiana University Press, 1972). The 1970s Australian film Two Laws, made with aboriginal collaboration, was produced on this model, with clear political intent.

15. This is not meant to suggest that people are unequipped to describe or understand their own situations, but only as a reminder that there is a dimension of one’s own situation and behavior that is not available to consciousness, not to mention the comparative knowledge that others may bring to a situation.

16. Richard Billingham, Ray’s a Laugh (Milan: Scalo, 1996).

17. A more nuanced argument has been offered for the acceptance of Billingham’s work by some English critics of good will and admirable political sentiments. Billingham’s work, and some of Gillian Wearing’s recent portraits, in video and photography, of drunks in desperate condition, these observers argue, bring to public view images of the working class (and lumpen?) not only left behind by the demise of British “socialist goals” but no longer even championed by New Labor, and thus no longer represented in the public conversation. These two YBAs (young British artists), situated outside the documentary tradition, claim a “familial” or affiliational connection with those pictured: Billingham offers his family, Wearing the drunks she interacted with daily outside her studio. On balance, however, I still think that images of drunks, rather than being indicative of the bottomless pit into which the marginalized postindustrial working class is falling, continue to call to up a raw mythology of timeless depersonalization. Thus I find this rationale for their work less persuasive than that dealers, critics, and observers are interested in the return of the frisson—or the affreux, the frightful.

18. This trope is increasingly evident in documentary film and video, in modern reflexive documentaries and diaristic films, and in web-based works that appear more and more like glossily produced magazine articles with live interviews and spoken commentary.

19. Quoted in Beveridge, John Grierson, Film Master, n.p.

Перевод Юлии Алтуховой, Виктора Петрова. Под редакцией Михаила Конинина.

“Decoys and Disruptions. Selected writings, 1975-2001” (2004)

Если вы нашли опечатку, то напишите сюда.