«Книга должна быть тяжела»

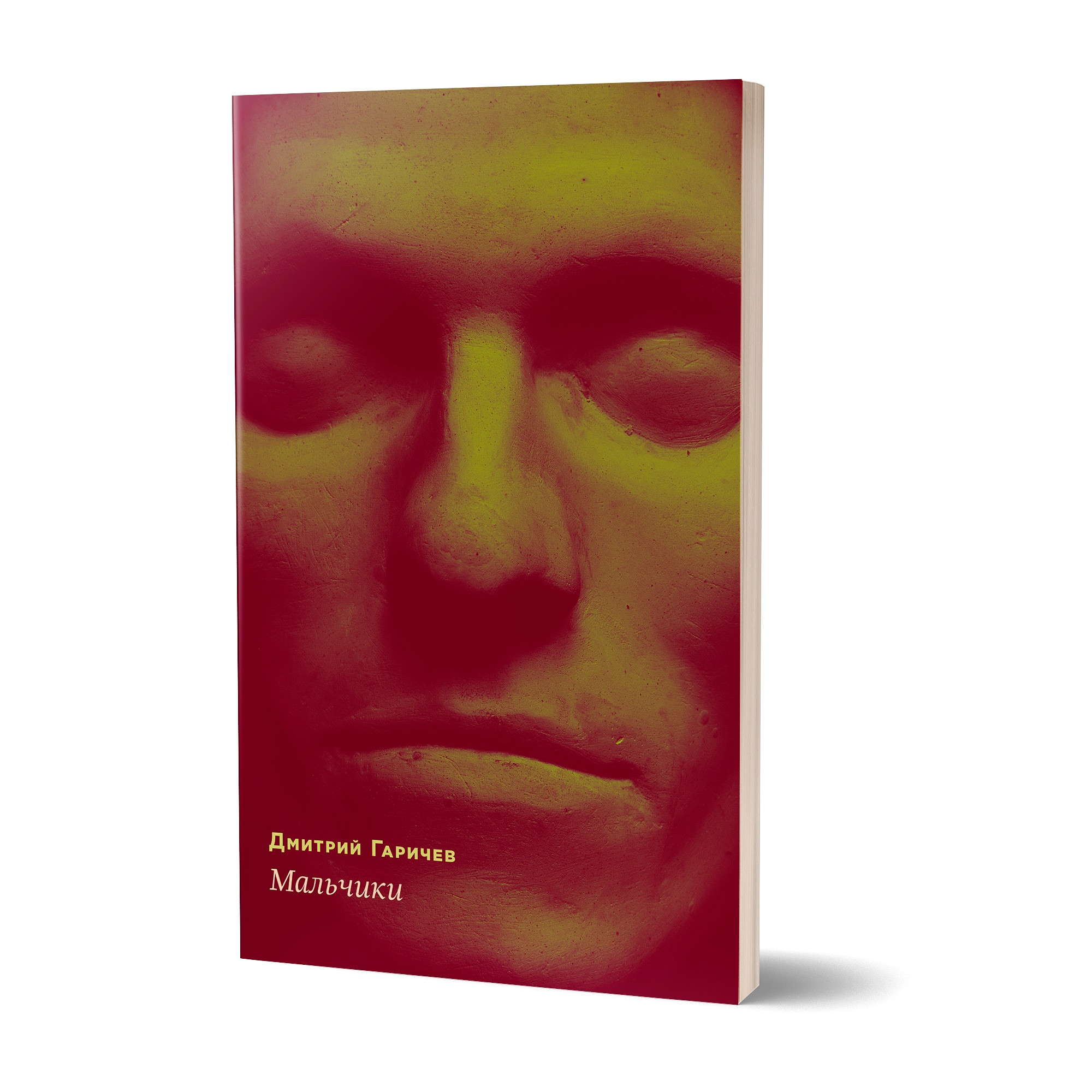

В конце сентября Издательство Яромира Хладика выпустит повесть Дмитрия Гаричева «Мальчики». В этой повести Дмитрий Гаричев подвергает мифологему «республики ученых» своего рода голдинговскому эксперименту, наблюдая за существованием высокого и при этом неизбежно детского сознания в условиях посткатастрофического гуманитарного таксиса — мира, которым правят, в котором живут и борются друг с другом интеллектуалы. «Сюжет» и «язык» этой небольшой повести все время находятся в состоянии тревожного иронического снятия, что заставляет искать нечто третье, какую-то подлинную сущность, какое-то дикое, ловкое существо этой прозы, постоянно мелькающее на периферии читательского зрения и в конце концов превращающее читателя в «волшебного стрелка». По просьбе издательства критик Валерий Отяковский задал Дмитрию Гаричеву несколько вопросов.

Поток речи, в котором рождены «Мальчики» — результат вдохновения или кропотливой стилизации? Расскажите о работе над текстом.

«Мальчики» — моя вторая попытка прозы после «Реки Лажи» (Октябрь, 3/2016), которая была всевозможно орнаментована, и мне было нужно выдумать какой-то новый метод, сообразный с тем, что я, собственно, собираюсь сказать в этот раз. В зародыше эта книжка задумывалась как повесть о тотальном «мужском мире», энергия которого направлена главным образом на маскировку собственной фатальной неполноценности, поэтому я пытался конструировать текст, притворяющийся монолитом, но внутри полный мелких подвывихов и трещин. В общем говоря, мне хотелось написать некрасивую книгу (как Ханеке хотелось снять «непристойный фильм»), и я в первую очередь старался вытоптать в ней то, что называется образностью; это была довольно плотная, но очень увлекательная работа.

Отзывы критиков о повести (кстати, не слишком малочисленные) постоянно подчеркивают сложность языка, неясность стиля. Каким же вы видите своего читателя, если вообще думали об этом?

Покойный Лимонов как-то сказал, что все книги, которые он хотел прочесть, ему пришлось написать самому; я полагаю, что мной движет то же самое чувство. То есть, мой читатель — это человек, которому слегка не по себе от того, что авторы, скажем, его поколения пишут приблизительно так, как будто к 2020 году в русской прозе ещё ничего не произошло. Условное «лёгкое чтение» кажется ему стыдным занятием, а купить новую книжку в магазине с наскока, просто заглянув в середину, у него не получается просто никогда (почему-то я уверен, что эта проблема знакома многим). Розанов писал, что «книга должна быть дорога»: будем считать, что я решил для себя, что книга должна быть тяжела (в этом нет ничего нового — «чтоб читалось неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной», требовал ещё Кручёных в 1913 году; просто стоит помнить, что расслабляться не нужно никогда).

Повесть насыщена обломками советского прошлого, явно имеет фундамент в виде соцреалистических повестей о Гражданской войне, которая здесь названа Противоречием. Но эти обломки специфичны, «Мальчики» как будто рождены именно из подростковой литературы типа Гайдара или Крапивина с присущей им гиперболизацией конфликта детей и взрослых. Это — естественная часть вашего бэкграунда или вам приходилось что-то специально начитывать для работы над книгой?

Всё было несколько проще: по большей части эта вещь отталкивалась от медийной истории «народных республик» (отсюда, как легко догадаться, все эти несуразные гуманитарные позывные вместо Моторол и т.п.), но вот ключевые персонажи этой самой истории — особенно в отечественном пропагандистском изводе — действительно как будто бы сошли с гайдаровских страниц (да и сам я в детстве был ранен «Сказкой о военной тайне», и если меня разбудить среди ночи с вопросом, за красных я или за белых, ответ будет дан без раздумий).

Опять же, если для своей первой прозы я использовал много чужого материала, то здесь была ровно обратная ситуация (впрочем, гадание с забиванием гвоздей я нашёл во французском Dictionnaire Infernal, но, по-моему, это единственное «неявное» заимствование во всем тексте). С «Мальчиками» я оглядывался ещё на некоторые книги по истории русского сектантства, но это был скорее такой «атмосферный» вопрос.

Другой жанр, который явно перепрочитывается, остраняется в вашей повести — постапокалипсис, ну или дистопия. В любом случае удивительно, что археология советского сталкивается с топосом будущего. Как вам кажется, в каких отношениях с историей находится ваш текст: это хонтология, предостережение или же вовсе что-то третье?

Кажется, у меня вообще плохо развито чувство истории: я с трудом верю в прошлое и практически не воспринимаю модальность будущего, мы с ним как будто бы не существуем друг для друга. Для меня эта книжка (как, в

И в стихах, и в вашей прозе речь постоянно идет о войне — в стихах этот разговор подкрепляется конкретными политическими аллюзиями, в «Мальчиках» таких прямых параллелей, кажется, нет, но и в них точка пересечения соцпрошлого и антибудущего находится где-то в проблемах и конфликтах нашего времени. Почему именно война лучше всего описывает русский XXI век и между кем она ведется?

Я думаю, что наше главное противостояние всё равно совершается в нас самих: бить жену или нет, бросать кирпичи в ОМОН или нет, оставаться здесь или уехать, — в конце концов, решаешь ты сам, Путин не может решить всё это за тебя. Но да, мы живём в государстве, уже столько лет тратящем огромные деньги на прямую пропаганду ненависти, и в таком контексте война кажется нам (и мне, видимо, тоже) наиболее естественным образом человеческого существования, а мирный труд, семейные хлопоты и походы в театр так или иначе отдают каким-то фальшаком: всё это не может длиться вечно, в конце обязательно должна быть война. Похоже, что её обаяние заключено для нас в обещании снятия той самой бинарной оппозиции, но это обещание заведомо ложно вне зависимости от того, с кем мы планируем воевать. И вместе с тем нам бесконечно трудно представить, что всё может быть решено и исправлено каким-то иным способом, кроме истребления/подчинения Другого. Конечно, это не специфически русская проблема, но так сложилось, что перед тем поколением русских, к которому принадлежу я, она вставала с патологической частотой с самого детства и никуда не делась по сегодняшний день.

Предзаказ на книгу открыт на сайте Издательства Яромира Хладика.