Конец снега (очерки об экспедиции на Камчатку 2012/13)

Я обычно не пишу походные отчёты, разве что промелькнёт какой-нибудь в соцсетях для небольшого круга друзей. Действительно, что может дать другому, молодому и незнакомому, моё покорение н-ского перевала? Субъективный опыт редко кому-либо интересен и неспроста; путеводители же нагоняют уныние и тоску, как неотрывно нагоняет идущего болотами комариный звон. Отчёты — слишком сложный для меня жанр.

Вспоминая о Камчатке, понимаю, что проблем у меня нет. Вообще ни одной в жизни.

Всё началось с идеи отпраздновать «конец света» не как все на бархатных пляжах Мексики, а

Там, на вершине уже другого вулкана, мы попали в тяжелейший двенадцати-балльный шторм с нулевой видимостью и сомнительными шансами на обратный путь. МЧС и синоптики ждали его “завтра”, но он поспешил. Мы болтались в нём семь часов, пройдя все лавинные кулуары, ветер легко бросал нас в снег с увесистым снаряжением каждые десять метров. Каждые шесть минут мы откалывали наледь с верхнего края глазных отверстий сдвоенных балаклав.

Нас пожалели обе горы сразу. Увы, это случается не всегда: через несколько месяцев похожий шторм на той же базе унёс жизни нескольких человек, вышедших на полминуты и заблудившихся насовсем… На момент этих событий мне было 23 года. Моему другу чуть больше. Будьте всегда осторожны в горах и снеге. Сим резюмируется и начинается это воспоминание.

Камчатская Одиссея

Всё начиналось относительно хорошо, как во всякой истории. Горы — одна из моих неизбывных любовей, лучшая из психотерапий и то, что помогает найти или не потерять главное. То же самое я думаю про Север. Если спросить, что лучше — горы или север, то я надолго застыну в когнитивном смятении.

В моём случае лучше их совместить. В юношестве, как иные из вас, я зачитывался дневниками Роберта Скотта, знал кривую пути Нансена в безграничных льдах, собирал саамские и инуитские сказки. Мне всегда хотелось на Полюса, но к Полюсам я ещё не готов.

Был такой опыт: мы лезли в Хибинах в полярной ночи в канун нового 2011 года на железку подъёмника в тихий морозный мрак. А потом пошли в горы на снегоступах. Было холодно и изумительно. Снаряжение было никаким и мы долго грели спины, ступни и головы в иглу у озера Вудъявр. Север ничего не даёт взамен, человек там скорее умирает, в неописуемой и величественной красоте, — так складывается. Это сочетание, которое учит жизни и той настоящей любви, чуткой и ничего не требующей. Зачищает нерв. Не умею сформулировать.

Итак, мы собирались на Камчатку в рекордные сроки вдвоём. Мой товарищ Максим: хороший скалолаз, человек нордического характера с крепким здоровьем и доброй душой. Спонтанность не сулила большого числа участников — идея пришла в голову за две недели до старта.

Не стану вдаваться в утомительные перечисления экипировки; лишь скажу, что мы обнаружили, что будет самую малость холоднее, чем думали: а именно — минус пятьдесят, потому утеплились как могли. На мне: пуховый “скафандр” от БАСКа, предназначенный для арктической жизни, два термобелья, флисовый костюм, польские сапоги “yeti”, клятвенно заверяемые производителем переносить лютейшие морозы (но нет). В сапогах: собачьи унты и термовставки, на лица — по паре балаклав, руки в шерстяные, затем горнолыжные перчатки, сверху варежки-клешни. С собой двадцать литров бензина “галоша”, наименее токсичного и рекомендованного легендарным восходителем зимних соло на Ключевскую, по чьему отчёту и предполагалось повторить подвиг. Галошу мы тянули не на волокушах, которых в день n в

Также мы прихватили с собой Бардо Тхёдол, Тибетскую книгу мёртвых, в качестве ценного интеллектуального груза. Чтоб быть последовательными до конца, нам надлежало её сжечь, а пепел испить со стаканом водки, но мы ограничились только водкой и шахматами, как в той картине Ингмара Бергмана, на квартире питерского друга, который легко заменил бы собой и все кино-фигуры и все фигуры вообще.

Таскать с собой книги в поход — случайная, но святая традиция нашей команды. Алтайские альпинисты даже окрестили нас клиническими просветленцами за замеченные фолианты по просветлению и клинической психологии… цитирую: “в каменном капище, да”.

С капищем и вправдy вышло недоразумение, друзья, но чего ворошить прошлое. Наш поход только начинается. Наш психоделический приют, простая симфония нашего отбытия, неисповедимость разбросанных городков по геодезической скатерти нашей страны наполняли нас волшебством особого порядка.

Иногда подбивает взять и поехать в условный Чернобыль. Или в Быррангу: пройти какую-нибудь мёртвую зону. Это иррациональное: по существу, ну зачем, ну. Чтобы понять, что что-то плохо, необязательно туда лезть. Тем не менее, ты понимаешь, что когда эта карта закончилась, перейти на другую можно только через инициацию.

Прибытие

Аэропорт Петропавловска-Камчатского идентичен аэропорту в Омске, Барнауле, Минводах, Мурманске, и тому подобное и так далее. Мы добрались до автобусной остановки “10й километр”. Помню, название показалось смешным, в юности вообще легко смеяться. Вид был — уму непостижимо!

На Камчатке время закончилось в нулевых, со многим хорошим и плохим, что там было. Из радио сочилась эпоха старой попсы, и некоторые песни, услышанные в далёком детстве, искрящим образом отзывались в душе. Вывески реклам и названия заведений в духе океанариум «Дельфин» и стоматология «Зуб» сулили утраченный рай постмодернисту. Палитры и партитуры сушившегося во дворах белья, зигзаги газоносных труб и лезвия гор напоминали пасторальные фотографии Александра Гронского.

У меня было стойкое впечатление, что Петропавловск-Камчатский не получился как город. Дело касалось не муниципальных проблем, щегольнуть которыми могут все, а проблем эстетических, атмосферы. Удивительно: сравни его с Мурманском и получишь побратимов одной судьбы: те же моря сопок, создающие окоём, дома типовых проектов, уровень достатка и запустения. Но у Мурманска получилось, а у

Вот Мурманск — один из любимых городов, «получившихся», «имеющих душу». И в том смысле, который описывал Пьер Тейяр де Шарден, автор термина ноосфера, когда сложнейшие сочетания одних и тех же элементов рождают новое несводимое к ним свойство (эмерджентные теории сознания наверняка вдохновлялись похожим фактом). И в том, в котором Элиас Канетти описывает влияние архитектуры — шире — форм в пространстве — на мышление.

Формами, влиявшими на наше мышление, оказались гастроном, компьютерный клуб, которому подошло бы название «Социофоб» и замечательная девушка, заселившая нас в пустовавшей квартире брата, на время превращённой в генштаб экспедиции.

Есть города, всю жизнь решающие парадокс боковой капители. Есть города как ПКС, и мы покинули его без туристической жажды и сожаления. Несколько тёплых и отдельно прекрасных мест было обнаружено нами впоследствии.

А город тем временем был наполнен скрытыми позывами и деталями. Где-то заиграла песня из старой рекламы отбеливателя “Ленор”, и глупое сердце затрепетало как испуганная листва. Тише, сердце, тише. Будет и когда, и где.

Там мы ели икру и гигантских креветок, сливали галошу в канистру, пили пиво или чай и готовились к вечности.

Холод

Промёрзлый автобус поскрипывал целый день, проникая в вулканические пейзажи какой-то волшебной страны: не той, к которой я привык. Там я впервые продрог до нитки. Посёлок Ключи отразился в сознании бревенчатой чернотой, угольной ночью и избушечным окошком бара. В баре тлела иллюзия дискотеки, тогда мы взяли чай и стали как все — отчаянными. Затем переоделись в скафандры и пошли в мороз.

Темень колола глаз, оставляя позади причудливую деревню. Сколько мы шли — не знаю, но первый нюанс случился после встреченного на джипе местного и его совета срезать лес вон тут, а затем спросить у солдатика на КПП остаток дороги до нашей цели. Нюанс заключался в стороне, с которой мы оказались относительно того блокпоста, не нанесённого на карты, но известного всем и рисковавшего породнить нас с печальной экспедицией Франклина. Но сперва расскажу о первой ночёвке: все последующие не отличались от неё ни на гран.

Было раздирающе холодно. Холодно до смерти, до страха смерти, до самой, мать её, утраты внутренних органов. И внешних. Одежды оказались бессильны: тянуло от упыриной, голодной, колдовскою земли. Несмотря на слои за слоями, придуманные ещё Нансеном, и на целый вагон снега под нами. Мы расширяли нансеновскую систему: клали под себя рюкзаки, карематы, пакеты, обувь, в конце концов. Тибетскую книгу мёртвых. Земля оставалась глухой к проклятиям и равнодушной к мольбам. За тонкой кожей палатки выли бури и скребли чудища всех форм, порождённые метелью-матерью.

Ночью в скафандре холодно, а днём — жарко, даже если под ним лишь нижний слой зимнего термобелья безымянной марки, купленного в Рыбинске пять лет назад. Но

Поэтому чем холоднее, тем лучше. Тем особенно острее и ближе какая-нибудь истина. Здесь она открывается буквально, на всех клапанах. Дивный лес по бокам покрыт алмазами ледяных искр, колея от импровизированных волокуш ровная и глубокая, напоминает о старой брейгелевской живописи. От мороза что-то лопается и трещит.

Что означает минус пятьдесят? Это когда стекающая по термосу капля кипятка не успевает упасть. Про галошу можно было сказать “спасёт, но не поможет”, поменяв местами сказуемые. Мерзковатая картина быта была всегда та же: сначала с внутренней стороны палатки на потолке образуется иней миллиметров в пять. Затем ты начинаешь топить примус. Проходит минут пять, в течение которых ты спишь, затем примус начинает коптить, покрывая палатку опасной удушливой гарью. Ты проветриваешь палатку и через три минуты ситуация с инеем повторяется. Ты снова начинаешь топить. Снова проходит пять минут, в течение которых ты спишь, затем примус начинает коптить, покрывая палатку… Довольно скоро мы переизобрели дежурство и двухчасовой посменный сон.

Тем охотнее вспоминалась та история нансеновской зимовки со своим офицером Йохансеном: в тюленьей норе, каменносальном морже, с подарком самим себе на Рождество в виде смены единственного комплекта белья. Отваливающиеся куски горелого моржового сала они называли “пироженка”. Тогда я понял, что означает фраза “мрачно усмехнуться” на практике.

История с Нансеном вселяла в нас оптимизм сравнения: мы мрачно усмехнулись, и… продолжили жить.

Я не буду писать о еде что вкуснее пироженок. В философии восхождений еда это то, что должно преодолеть. Вернёмся к тому КПП, который мы ненадолго покинули. Солдат на посту посмотрел на нас с ужасом, округлив раскосые камчадальские глаза. Мы много что поняли, когда после проехавшей мимо машины с автоматчиками остановился ехавший следом джип пилотов и на рациональный вопрос “как тут правильнее дойти до Ключевской сопки?”, мне ответили не то, что я хотел услышать, а скорее, что не хотел. Пришлось возвращаться.

Новость похуже заключалась в том, что пройти до горы оказалось невозможно. Этот факт медленно разворачивался перед нами ещё к предыдущей ночёвке. Падал на нас с небес. Мы спали, шли, но не понимали его смысл, пока не перевалили достаточно далеко, чтобы признаться в его наличии. На всём пути лежал молодой пухляк, непроходимый и валкий снег, выпадающий на Камчатке высотой до уровня первых этажей. Снегоступы проваливались на полметра и вязли с каждым движением. До начала восхождения от Ключей оставалось порядка пяти испанских лиг.

В мареве чернильно-розового заката, под облаком, заслонившим вулкан, расстилается слабо мерцающий саван. Над ним поднимаются клоны одной и той же печной трубы. Южнее и дальше, недосягаемый для взора снег укрывает зловещие километры мёртвого леса. Тоскливые и ржавые краны на реке Камчатка, сгрудившись, свистят, подвывают, выражая исступлённо сложное и недостижимо нежное этой несчастной страны.

Мы смотрели как красное солнце зализывает горизонт, готовя себя и нас к безрадостной ночёвке. Как засыпают затерянные во временах и сезонах года Ключи, где звёздный плуг касается края погибельной тундры. Как дышат гигантские исполины, выше мысли, выше воображения, выше помыслов всяких.

Следовало нанять снегоход? Какой/какая ты умный/умная. Что ж, я скажу. Духовные возможности экспедиции всякий раз превосходят финансовые.

Как было отчаяние, а за ним совещание, за которым было решение мчать автостопом как можно поспешнее и лезть на Корякский вулкан завтра, тридцать первого декабря, а затем на другие вулканы. Какая горечь поднималась с глубины. Или наш добрый уютный быт: едва закипающий чайник, ноги, отогреваемые на примусе. Слова — это сила, что поворачивает горы, поднимая вещь к бытию. Горстка слов могла бы изменить исход любой экспедиции. Потому я предпочту передать всё как было.

Шторм

Землю эту населяли псоглавцы, когда терра ещё была инкогнита. Чуть позже её стали населять ительмены, коряки и россыпь малочисленных народностей c забытыми именами. Первые произошли от древнейших монголоидов, задолго до империи Чингисхана: так глубоко давно, что о переселении своём не помнили, как потеряли в памяти этот народ и жившие на смежных землях соседи. Камчадалы, при первом обнаружении, лидировали по исторической отсталости и звероподобность их либертарианского уклада была сопоставима лишь с не меньшей звероподобностью казачьего завоевания.

В частности, С. Крашенинников сообщает о местном обычае сводить счёты с жизнью. Камчадалы, которые ительмены, не были испорчены стяжательством и прогрессом, предпочитая жить в настоящем времени. Будучи наполовину эпикурейцами, наполовину нет, они ревностно искали удовольствий бытия, а не получая их — оставляли бытие как обузу. В посмертии разберутся. Доходило до специальных казачьих указов предотвращать массовый суицид. Говорят, уход и до того был нередок, особенно же он участился с прибытием великодушных, как карибские пираты, первооткрывателей.

Кажется, на территории нашего теперешнего маршрута происходило величайшее сражение той истории. Местные проиграли. Доехав до

Потому как снег был совсем не похож на ключевской. Более слежавшийся и податливый, приносящий одно удовольствие: ительмены б, наверное, оценили. Дорога шла поверх вертлявой речки, названной Сухой, мимо частокола погребённых в сугробы кустов и тощего, скованного стужей, леса. Нам повезло дважды: на середине пути подбросил снегоход с мчсником до их базе у подножья. Ехать стоя на нартах лучше всего в балаклаве, особенно когда

База МЧС расположилась поодаль от двух турбаз, являвших миру несколько домиков, вагончиков и баню, предназначенных для праздника, туризма и ночлега. Мчсники же селились в высокой русской избе с умильными резными наличниками, возле которой стояли два с половиной снегохода. На крутом скате виднелись два остроносых вала карликовой скалы Верблюд, чьи вершинки долго глодало время.

Восхождение на несложную гору мы начали поздно, однако опасения это не вызвало ни у нас, ни у спасов. Часа за 4 — 5 планировали обернуться. Пренебрегая высотной акклиматизацией на столь незначительную вершину в 3456, мы приступили к осуществлению плана. Великая космическая антарктида манила нас.

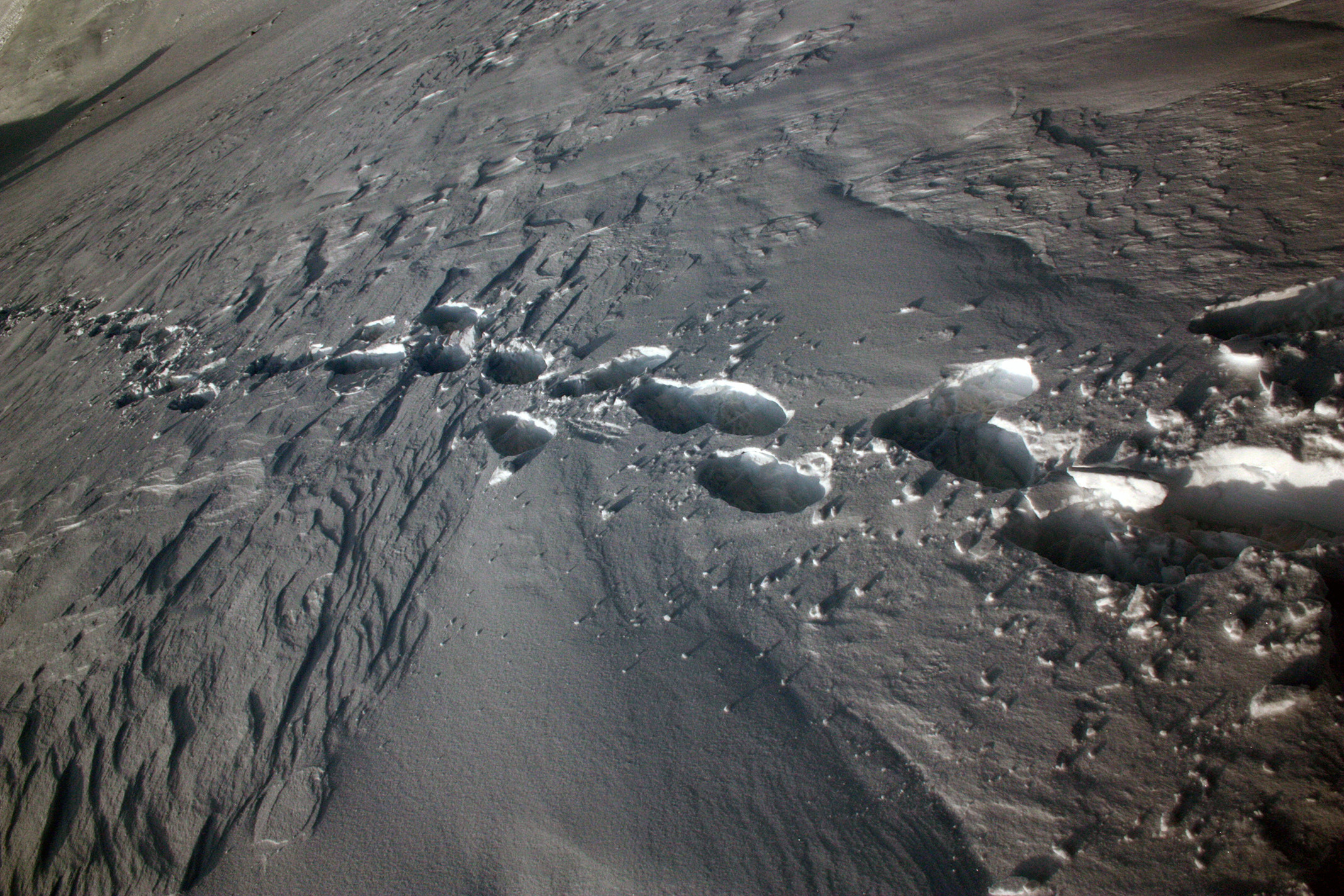

Перед взорами разверзлась бездна, и небо спелось с землёй. Мы шли по затвердевшим кучевым облакам, фирну, издающему скрипучий звук, словно выражавший недоумение. Мы подмечали десятки его оттенков, тонов и лиц, нот и скульптур его непостижимого зодчества. Чёрными пузырьками насыпанной золы казались торчащие камни рёбер и горных гребней.

Нет края ликованию! Снега расступались пред нами огромным белесым туннелем, и это даже не фигура речи. Игривая форма превращалась в калейдоскоп: мы шли то по глянцу твёрдого молока, то по мурашкам трогательной ледяной ряби. Холмы белил стекали вверх, впадая в цезиевый небосклон.

Мы останавливались на чай, короткую фотосъёмку, проживание и одевание кошек. Фирновые поля сменились взлётами бутылочных льдов. Уже мы шли по нужному нам гребню. Похожая на мелочь, группа камней обнажилась с большей усердностью: появились острые гальки и внушительного объёма валуны. Камни гнездились на условно плоских местах, условные подъёмы были заполированы льдами. Соседние рёбра гор тоже покрылись мелкой каменистой судорогой в царстве стерильных снегов.

Мы лицезрели великолепную Авачу, и мысль крутилась в голове, и была в меру отпущенной ей испорченности. Однажды мы увидали торчащий кромлехом булыжник и пили самый вкусный на свете чай в его компании. То был особый камень. Мы поняли это потом.

Высота от трёх тысяч опять далась мне адом. Оказалось, акклиматизация. Начинало просто выключать. Все системы, кроме, спасибо, сердечно-сосудистой, просто входят в спящий режим или выходят из строя. Становится непередаваемо херово. Мой опыт подсказывал мне протянуть ноги. Но я шёл и даже старался петь.

Макс оказался крепче, однако скорость группы считается по самому медленному участнику и это убило час. Пока шёл, придумал рассказ: герой в клетчатой рубашке маленького советского городка собирает антологию разновидностей ада. Синее небо искрит над нимбом еле лысеющего ботана. А над нами оно матово и чернильно.

Мы замедляемся, я совершенно устаю, но болезнь превозмогаема и видна вершина. Греем чай на примусе, подмечая, что совсем стемнело. Город кажется мельтешением огней, которое вдруг застывает. Окрестные вулканы покрыты белообморочным отливом. А ведь не было и шести.

Часом ранее мы приметили рваные клочья тумана, болтающиеся над вершиной Авачи. Нам это не понравилось. Но опыта было мало, да и сложно сказать, что делать с соседней горой. К вечеру погода в горах всегда плохая, но к просто погоде мы были готовы, думая, что вечер не скоро и спускаться не тяжело. Макс боялся тумана, что видимость падёт до нуля. Тогда непонятно как спускаться. Он предлагал рассмотреть идею ночёвки на горе. Идея мне не понравилась, и, чтобы как-то подбодрить его, я решил поискать в разуме альтернативные объяснения. Это могло быть облако, а не сплошная пелена.

Теперь мы дивимся темноте на вершине. Я смотрю на далёкие пики другой гряды, в раскинутый кобальт долины и сапфировый лес, в тёмную ледяную лазурь постаревшего пейзажа. Максим смотрит в противоположную сторону, к океану и несколько мгновений не отводит взгляд.

— Ты говорил, облако, да?

Я оборачиваюсь.

Блядь.

Сложно описать словами, что я там увидел. Огромные гривы бельма, взмётанные в стратосферу. Покуда хватает взгляда, как пальцы умершей или сны потца. Порывом первого ветра смахнуло весь плохо лежащий снег.

А

Только сейчас, в конце, ты всё поймёшь. И: кого теперь ты любишь, когда всё понимаешь. Так звучат девизы нашей Святой Команды. Не надо было объяснять дважды.

Пакуемся и пулей вниз. Тьма наступает стремительно и как боль — пластами. Ветер приобретает недобрые намерения.

Мы достигаем фирновых льдов вприпрыжку.

Я разобьюсь сейчас блядь и всё.

Бездвижно скольжу по хрустальному савану невесомого льда. Время останавливается. Останавливается и пространство: по краям айсберга ничего нет, даже коллективного бессознательного. В то же мгновение я бешенно вращаюсь, несясь в оскал торчащего снизу камня. Сознание словно опутано, занято узором причудливых ощущений в ногах, руках и животе, и воля парализована. Кричу сам себе зарубаться, но мозг не слышит: мираж осязания дивен и неколебим. Внезапно становится жалко порвать дорогой “скафандр”, и я зарубаюсь.

Макс помогает, а фактически поправляет мне кошку. У меня хватает великодушия не просить его об этом, но не хватает сказать, чтобы он бросил и уходил. Это отнимает у него последние пятнадцать минут светового промежутка.

Ветер, швыряющий нас в снег со всем снаряжением, какое есть. Ветер — беззубая ржавая старуха: порывист и груб, но в сути бессилен. Мы идём сцепившись за руки. Фонарь «Феникс» прорезает тьму метра на полтора. Падаем раз за несколько минут, пока не начинаем идти только по ветру. Ветер сдирает нас с горы с мясом.

Оставаться и ждать было бы самоубийством, а идти… убийством?

Наледь на балаклаве образуется каждые минут шесть. Мы скалываем её перчатками, у верхней кромки прорезей для глаз. Кажется, температура падает. Белесые башнеобразные вихри свистят эриниями, но я уже слышу только тишину. Растерзаны слепни снега в объятиях чёрной пурги неведомой чёрной страны.

В скафандре холодает: пух начинает намокать и леденеть, становится тяжёлым. Темнота становится зеленой, как в фильме Матрица. Неудивительно: глазные рецепторы максимально заточены под зелёный цвет. Свечение говорит, что организм задействовал последние резервы.

Вьюга ведёт нас падениями в снег, ниткой к неведомому Кадату. Кто она, размотавшая этот клубок? Я знаю много вариантов ответа, но какой из них верный? Не разрубить ледяные узлы топором ледоруба, вечернею свечкой не сжечь окна…

На привале снег заметает ботинки за пять и шесть десятых секунд. Мы настолько заняты, что я не успеваю застегнуть манжеты и запястья рук начинают гореть. Где-то, вверху, внизу,

— Давай достанем GPS! -он орёт. Снежливый вихрь некультурно вмешивается в разговор, как обозлённая собака.

— Нет! — ору я.

Но надо попробовать.

Мы тратим, наверное, час. Аккумулятор на морозе испортился и надо поставить новый. Снимаю варежки, затем верхние перчатки, проделываю микродвижение: то ли открытие корпуса, то ли поворот открывающего кольца; с болью засовываю руки назад. Иглы прокалывают каждый сантиметр пальцев. Макс проделывает то же самое, затем снова моя очередь и т.д. Шажками мы продвигаемся. Стоило было его включить, чтобы понять, что он ничего не показывает и не ловит.

Снова не успеваю застегнуть манжеты.

Холод прилип к лопаткам и рёбрам, но из груди взметается мягкий и тихий огонь. Становится совершенно спокойно. То ли грань приходит за мной, и всё это — последние свечения огней угасающей биохимии на болотах короткой жизни, прощальный подарок мозга. Где-то я читал, что мозг перед смертью даёт мощный всплеск: глубокую дельту, когда большая часть нейронов единовременно разряжается, делая мгновение перед финалом приятным.

“Темнота впереди, подожди…”

Это было у тех, кого нашли в лавинах. В лавине не живут более пятнадцати-двадцати минут, а самостоятельно из неё не выбраться. Снег тяжёл как БЕЛАЗ. И редко кого находят в лавине. Те, кого находят, рассказывают об этом неизмеримом спокойствии от гипоксии.

Но здесь нет гипоксии. Только тысяча градусов ниже нуля.

Привет, камень, у которого мы пили чай. Значит спуск наш не отличается от подъёма. Два шага в сторону и мы его не находим. Сколько времени? Не знаю. Какой сейчас год? Кажется, в ремне надо будет проделать пару новых дырок. Отрезок пути становится более пологим.

Воля сделает любой выбор правильным.

Ты уверен? — спрашиваю сам себя.

Нет. Я не хочу в это верить.

Макс орёт долго и пронзительно.

— Давай выроем пещеру и переждём! — кричит он мне.

— Нет, это безумие! Это склеп! Нет!

Он матерится и не хочет верить. Мы друг друга не бросим. Хорошо. Будет тебе пещера, ты сам убедишься. Рыть нечем, лопата осталась дома. Рюкзаки превратились в лёд. Вся запасная одежда, которая там, превратилась в лёд. Возможно, бутылка топлива превратилась в лёд? Я замечаю, что нет верёвки. Канула.

Ну и ладно, ну и что. Здесь уже она не нужна. Пусть забирает. Я вижу, как он роет снег, как другие снежинки закапывают его нору. Он понимает, это действительно бесполезно.

Тогда остаётся одна дорога: идти вниз, а затем вперёд и не замёрзнуть. Мой скафандр промок, но огонь в груди сияет тепло и тихо. Мы пойдём вперёд, в зону леса, уткнёмся в неё и выживем. Рано или поздно дойдём до трассы.

Мы не знали, что трасса парализована. Не всё ли равно.

Проходят часы, перед тем как встречаем указатель. За секундой ликования — долгая минута отчаянья. Это деревянный стенд без плакатов и стрелок, а обе базы находятся в километре от него, справа и слева. В километре. Какая мелочь.

Погребаться — так значит что ж. Мы это ещё посмотрим. Прожить двадцать три года на Земле, так немало и так немного. Это я пишу что тогда думал. Но эринии бури спешат в глаза, снежные полчища топчут надежду как женщину. И значит, пора прощаться.

Я начинаю прощаться. Ласковый и тихий огонь в груди словно начинает просвечивать сквозь тусклую скафандровую рыжину. Не буквально. Буквально: зеленоватая мгла и снег. Какая-то странная часть сознания вдруг поднимается из глубин. С мгновение она сидит тихо, а потом говорит моим и одновременно как бы не моим голосом:

— Хочу шампанское!

— Послушай, — отвечаю, — мы сейчас отдаём кони. Сейчас всё. Надо думать о душе. Хоть раз давай сделаем это по-нормальному.

— Нет, хочу шампанское!

— Да пойми же, это всерьёз теперь. Всерьёз теперь, только почему-то совсем не страшно. Но совсем серьёзно. Я теперь не хочу знать никакие тайны мира, из тех, что лежат за гранью. Которые только и имеют значение. Но если вечен неисчислимый свет, нужно идти навстречу. Ведь я наверно умру, я точно знаю.

— Да, хочу шампанское!

Или это ангел со мной говорит? А что же, когда и так? А в конце пути шилом в шею? Да и вот он, конец пути-то. Жвачкообразный снег играет с пикирующим ломким снегом.

— Ладно. Я тоже хочу.

И голос смолк.

Ещё час или два мы шли молча, потом Максим обонял молекулу запаха. Мы поменяли движение на верное и пошли против ветра. Настала моя очередь: я увидел фотон света, и мы рванулись к нему. То был свет из окна избушки, стоявшей на снежной горке в двадцати метрах от нас. Избушки одной из тех двух турбаз, где было шампанское и справлялась пиратская вечеринка, куда мы пришли за сорок минут до Нового Года.