Стихийная идеология интернета

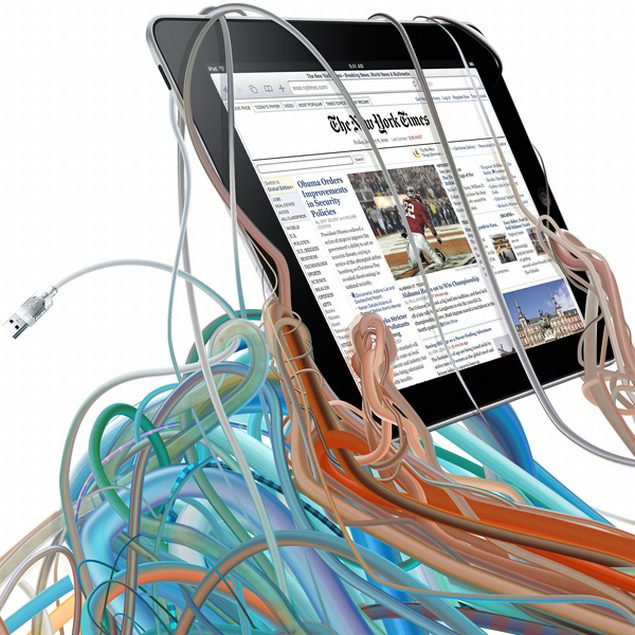

Интернет нас захватывает. Но скорее всего всех по-разному. Есть ли в этом процессе что-то общее: некая совокупность взглядов, отражающая интересы и властные притязания? Возможно ли самозарождение определенной идеологии для сетевых пользователей или кто-то явно управляет/должен управлять этим процессом?

В самом широком смысле под идеологией понимают механизм, который убеждает или соблазняет человека на определенные ответы в самых разных вопросах социального бытия. Однако, мне ближе взгляд, что работа идеологии состоит скорее в конструировании субъекта, который выдаст нужную реакцию в нужной ситуации в полной уверенности что эта реакция естественна и никем не задана. Поэтому классические фигуры, в которых мы видим работу идеологии — это отрицание, неузнавание, игнор и неспособность увидеть. В этом смысле интернет — среда, в которой мы часто сталкиваемся с разными манипуляциями, призывами и побуждениями, и все же большинство пользователей способны дистанцироваться от этих навязчивых посланий. Но что если есть вещи, от которых мы даже и не думаем отстраняться, просто потому что привыкли не замечать?

Само слово «стихийный» в названии статьи может и должно вызывать сомнения. В

В связи с несколькими, внешне мало связанными событиями в Сети я бы и хотел дать волю такой подозрительности.

Во-первых, это имеющая уже долгую историю тема о необходимости усовершенствовать систему «лайков» в Фейсбуке. Причем, одни хотят прямую противоположность имеющейся кнопке (т.е. «дислайк»), другие же сетуют на излишнюю двусмысленность «кнопки одобрения» и хотят расширить спектр выражаемых эмоций. Лично я бы предпочел кнопку со средним пальцем. Недавно ФБ анонсировал появление второй кнопки, причем оговариваясь, что это не будет опцией для негативной реакции. Незадолго перед этим там уже были введены «смайлики-эмоджи», а также снят запрет на вложения gif-картинок — и все с тем же обоснованием на тему расширения способов выражения. Почему вдруг одну из крупнейших соцсетей так волнуют наши эмоции? — никто по-видимому себя не спрашивает.

К этому стоит добавить и вызвавшую некоторую шумиху в России опцию по сочувствию жертвам террористов в Париже. Причем, смущает не столько выборочность сочувствия, сколько его легкость (благодаря простой кнопке). Впрочем, политтехнологи используют аватарки для разного рода высказываний уже довольно давно: до французского триколора можно было наблюдать свечи траура, ЛГБТ-радугу, белые ленточки и т.п. И само собой уличить ФБ в ангажированности (т.е. в прямом участии в акциях с определенным политических подтекстом) — не составит никакого труда. Последнее использование опции с автаркой показывает, что и для рекламы это весьма удачный инструмент (я про световые мечи в канун выхода новых «Звездных войн»).

Во-вторых, это уже произошедшее изменение в Твиттере, где привычная звездочка заменена на сердечко. В качестве причины модификации компания указывает интернациональную понятность символа «сердце», тем самым приравнивая прежде явно не обозначенную функцию к знаку одобрения. Сложно не заметить в этом своего рода унификацию, затрагивающую и другие популярные соцсети. Любопытно, что многие пользователи восприняли это изменение недружелюбно: довольно популярны были твиты о том, что звезда несла гораздо больше смысла (например, добавление в избранное того, с чем принципиально не согласен или не одобряешь). Любопытно, что в отличие от Твиттера (около 500 млн аккаунтов) сеть Фейсбук (более 1,5 млрд аккаунтов) со своим совсем не интернациональным «лайком» подобную тему не поднимает. Выставленный большой палец означает ругательные жесты в Греции, на Ближнем Востоке и Таиланде, сленговые прочтения он также имеет во Франции, Уругвае, Иране. Даже в качестве указателя количества он сомнителен (иногда кнопку «лайк» называют «+1»), потому что в России жест не читается как число, в Германии так обозначают единицу, в Китае — пятерку, а в Индонезии — число шесть.

При этом банальное наблюдение подсказывает, что в любой соцсети «лайки» и «сердечки» применяются в контекстах намного более обширных, чем подразумевает сама опция. Это не только одобрение или поддержка, но также создание закладки (чтобы прочитать потом), привлечение внимание к себе, способ уйти от дискуссии и т.д.

В-третьих, серьезные изменения постепенно происходят и с новостными порталами (в Рунете в последний год, а на Западе еще раньше): большинство из них отказываются от опции комментирования, предлагая делать это с перепостами на других площадках. Вместе с этим в качестве одной из тенденций развития сетевой коммуникации в последние годы называют рост значимости так называемых «агрегаторов», в т.ч. новостных. В этой эволюции прежде всего проявляется адаптация под новые условия, среди которых требования законодательства и популярность соцсетей. Отключение комментариев дает также сокращение затрат на модерацию, уменьшение риска судебных исков и делает осмысленным существование собственных пабликов (которые прежде служили лишь средством увеличения трафика). И все же нельзя не отметить, что общая тенденция и организации агрегаторов, и оправданий отключения комментов состоит в предоставлении более удобных средств для реакции на те или иные сообщения. Происходит своего рода смещение акцента: если прежде более важным было чтобы вы не пропустили новость, а уже потом возможность комментировать/делать что-то еще, то теперь все наоборот — сперва лайк, шер, репост, а уж затем содержание и обсуждение.

Все это на мой взгляд подразумевает вполне конкретное идеологическое требование к пользователям интернета. И чтобы не ходить вокруг да около, я коротко сформулирую его суть: «Ты должен реагировать». Разговоры про расширение проявления эмоций в сетевой коммуникации, а также про то, что опции должны быть понятны и удобны носителям разной культуры — все это лишь обертка, «разговоры в пользу бедных». Более того, эмоциональная бедность коммуникации в Сети — для многих как раз «фича, а не баг», т.е. то, чего они осознанно или бессознательно ищут. В действительности внедрение опций для реакции — это не создание средств, это создание поводов и побуждений к реакции. Реагировать, откликаться и быть активным по заданным правилам — вот то, что буквально выбивается из современного пользователя и обычных ресурсов, и соцсетей. Это не случайность, не мода, не борьба с дискриминацией и не

Начнем по порядку. Идеология — это, как гласит классическая марксистская формула, ложное сознание, совокупность идей и представлений, отражающих и поддерживающих господство определенного класса. Из этой формулы делались выводы о том, что после конца Холодной войны идеологии уходят в прошлое. Однако следуя урокам Маркса, идеологией следует считать прежде всего то, что с большим трудом отделимо от привычных форм быта и повседневности. В этом смысле идеология — это не идейные конструкции, поддерживающие фантазии господствующего класса (например, о либеральной демократии или коммунистическом будущем), а те слова и действия, что делают социальную реальность осмысленной и действенной, но при этом несколько тенденциозной. Или говоря чуть попроще: реальная идеология — не в публичных заявлениях политиков, не в официальных СМИ и не в книгах (это лишь ее вторичные эффекты), а в том, каков реальный смысл наших якобы осмысленных действий в социуме. Буржуазны по своей сути отнюдь не речи в защиту капитала, но само использование слов, образов и теорий, возникших на фоне убеждения в фундаментальном значении товарно-денежных отношений. Деньги — вообще самый яркий пример: с ясным пониманием основной функции денег (средство обмена) в повседневности поступают немногие, подлинным подтекстом эмоций, решений и действий оказываются побочные смыслы (средство накопления, демонстрация статуса, повышение самооценки, объект желания других и т.д. и т.п.). Я ценю деньги выше многого — вот смысл большинства моих действий, хотя я и объясняю это инструментальными возможностями денег. Идеология — то явное сообщение, которое несут наши социальные акты, но которое мы с трудом принимаем (т.к. нам кажется, что мотивы наши сложнее и тоньше).

Теперь просто вспомните что вы или кто-то другой делаете (или испытываете побуждение сделать), будучи в Сети. Еще лет пять-семь назад соцсети и другие ресурсы представлялись чем-то вроде источников информации — развлекательной, познавательной или практически-значимой. Сейчас (особенно отчетливо это заметно по новым пользователям, чаще всего имеющим доступ через портативное устройство — смартфон, планшет) превалируют коммуникация и действия, поддерживающие образ себя. Люди буквально заходят в Сеть, чтобы там

Однажды я предположил, что логика современных СМИ — это перевернутая сентенция рациональности. Вместо «не паникуй, думай» — «не думай, паникуй». Теперь я вижу еще более отчетливо аналогичное в соцсетях: вы должны быть отзывчивы на гуманитарные возгласы, моралистические ламентации, экологическое паникерство и сомнительные проявления солидарности. В противном случае включаются как легкая форма социального остракизма и порицания, так и механизмы конформизма и

Это при том, что сам интернет устроен таким образом (или точнее: мы устроены так, что создали себе именно такой интернет), что оказывается удобным местом для провоцирования и формирования самых разных новых форм обсессии. Контакт с Сетью как будто бы обрастает дополнительными обязательствами и ритуалами для субъекта. То есть нужно опять-таки что-то делать, даже если это не совсем то, чего вы хотите. Некоторые проявления репрессивного Супер-эго давно уже не новость. Это может быть навязчивое фотографирование себя или еды с выкладыванием в Сеть, это обсессивное сохранение фотографий и порно, это прокрастинация в форме пролистывания новостной ленты или стихийного просмотра роликов на Ютубе и многое другое.

И

Об этом рассуждает и Жижек в «Параллаксном видении»: «Бартлби повторяет “я бы предпочел отказаться» … его отказ — это не столько отказ от определенного содержания, сколько скорее формальный жест отказа как таковой. Поэтому он строго гомологичен «Нет!» Синь (прим.: Синь де Куфонтен — героиня «Заложника» Клоделя): это акт Versagung, а не символический акт. «Я бы предпочел отказаться” обладает явно голофрастическим качеством: это означающее, превращенное в объект, означающее, сведенное к инертному пятну, которое означает крах символического порядка».

Ключом к пониманию здесь может послужить фрейдовский термин Versagung. Переводимый часто как «фрустрация» или «отказ», Versagung — это точка, в которой происходит «историческая встреча» субъекта и невозможности удовлетворения/отказа в ответ на свой запрос. В этой точке Фрейд видел начало невроза, но одновременно и становление субъекта, поскольку Versagung — это еще и отречение от безусловного удовлетворения либидо (т.е. того способа на котором первоначально настаивает влечение), которое и вводит нас в пространство культуры и социума. Лакан поясняет это так: то самое препятствие и отречение как бы расщепляют внутреннее требование, внося в него цепочку означающих (что создает в итоге желание и его субъекта). Поэтому, «предпочитая оказаться», мы остаемся верны тому разрыву, что поддерживает в нас субъективность, в противовес «борьбе за или против», которая слишком часто оборачивается приятной иллюзией о достижимости полноты, счастья, гармонии.

Иными словами, позитив и благопожелания — это сегодня, пожалуй, основная наживка, благодаря которой люди попадаются на крючок. И поэтому «нехватка мотивации», своего рода эмуляция депрессии, воплощенная в фразе Бартлби, позволяет ускользнуть. Так, что, кликая на лайк очередной паразитирующей на чувстве вины кликуше, вы не только рискуете сформировать в себе привычку действовать прежде, чем обдумаете (что очень важно для механизма потребления), но вполне возможно и предаете свое главное желание — желание быть субъектом, т.е. тем, кто не слипается ни с навязанным дискурсом, ни со столь же навязанным наслаждением.