Терять больше нечего. Опыт перемещения Йонаса Мекаса

Ибо мы находимся там, где нас нет.

Пьер Жан Жув

24 декабря 2022 года Йонасу Мекасу могло бы исполниться 100 лет. В этом разрушающем, уничтожающем все году его фигура как никогда актуализируется. Беженец, поэт, filmmaker — он был заряженным болью и любовью субъектом, которому пришлось жить во времена ужасных потрясений. Его фильмы и тексты [1] — настоящее убежище для тех, кто сейчас переживает горькие испытания. Весной 2022 года я писала магистерскую диссертацию на тему, которую сформулировала еще в январе, (не зная, насколько она станет болезненной) — «В поисках утраченного пространства: опыт дома в кино». Пока я писала ее, ощущение совпадения усиливалось с каждой новостью, с каждой историей от друзей и знакомых. В

Самой большой частью работы стала глава о доме утраченном, потерянном. И, конечно, фильмы Мекаса стали проводником в моем исследовании. Делюсь с вами осколками своей весенней рефлексии.

1. Утрата дома

…необходимым кажется уделить место концепту утраты, без которого сложно было бы говорить об утраченном доме. Утрата — это онтологическое событие. Теоретики объектных отношений считают, что субъект переживает утрату как присутствие отсутствующего.

Таким человеком являлся поэт и режиссер Йонас Мекас. «О, спой, Улисс. <…> И расскажи историю человека, который никогда не хотел покидать свой дом», — с этих слов начинается его фильм «Потери, потери, потери» (1976).

История никогда не останавливается: она движется по спирали и возобновляется на новых временных витках. Прямо сейчас миллионы людей покидают родные земли, вынужденно оставляют дома, спасаясь от ужасного, невыносимого. Опыт людей, которые уже были в похожей ситуации и записывали свои переживания, теперь не представляется далеким. Кажется, что этот страшный опыт утраты, затронувший многих людей, должен был остаться там, в далеком прошлом, на пленке. Но, к сожалению, это происходит снова. Эдвард Саид, основоположник постколониальных исследований, как-то сказал, что XX век «с его современной войной, империализмом и квазитеологическими амбициями тоталитарных правителей — это, безусловно, эпоха беженцев, перемещенных лиц, массовой иммиграции» [4]. Как показывают обстоятельства, XX век в этом смысле еще не закончился — гегемония империализма снова обнажает себя. Время откатывается назад, и становятся актуальными проблемы, которые, как казалось, были пусть и не разрешены до конца, но проанализированы. Оказываясь в эпицентре потрясений, возвращаясь к кошмарам XX века, нам предстоит заново изобретать смыслы, исследовать, производить новые теории и практики. Как можно помыслить невозможное, как пережить ужас, одиночество, страх в процессе утраты? В кино это происходит, когда логос уступает место чувству; камера становится возможным средством для переживания и фиксирования состояния режиссера, пространством возможности мыслить вне категории рассудка и даже, может быть, потенцией для создания нового горизонта.

«Пытался писать карандашом, но мои пальцы не слушались его», — говорит голос Йонаса Мекаса за кадром. В фильме представлены виды Нью-Йорка, места, где режиссер оказался после вынужденной миграции из Литвы во время Второй мировой войны. Это история беженца о новой реальности вдали от дома, об опыте выстраивания новой жизни в другой стране. Камера наблюдает, как люди катаются на коньках в Центральном парке, как сажают деревья, устраивают пикники, ходят на танцы и в гости, гуляют по улицам с неоновыми вывесками, проводят митинги, как их арестовывает полиция…

Фильм развивается в двух регистрах: чувственном запечатлении ближайшего окружения и отстраненном фиксировании пространства. В «здесь» и «не-здесь».

«Не-здесь» разворачивается тогда, когда Нью-Йорк, который запечатлевает своей камерой Мекас, предстает не-местом, где перманентно что-то утрачивается. Говоря о

«Здесь» проявляется в теме наличного [6] дома, которая проявляется в разных формах и сквозит через весь фильм: это соотношение существующего дома с воображаемыми и новыми домами, домами друзей. Для Мекаса единственным антропологическим местом, безопасным пространством (safe space), становится дом друга Лапе. В одном месте встречались «поэты, политики… и все, у кого ничего не осталось». Однако люди в этом доме, будто наконец выдохнув, спокойно и весело разговаривают друг с другом, играют с детьми, курят сигары, смеются, улыбаются. Мекас, встречаясь с другими эмигрантами, отмечает: «Внутри играла музыка». Вместе с ощущением радости возникает чувство ностальгии — об этом говорит фраза «Мы все собирались там, мы все там жили воспоминаниями».

Ностальгия, это амбивалентное понятие [7], здесь понимается как тоска по дому. Жить воспоминаниями, ностальгировать — означает желание возвратиться домой. Воспоминания формируют настоящее, эту ностальгическую реальность. Важно, что фильм сам по себе становится пространством воспоминаний — о всех событиях говорится в прошедшем времени. Дом Лапе предстает здесь переходной зоной: в этом пространстве воспоминаний происходит вход в прошлое или в настоящее? Наверное, дело даже не в том, чтобы точно на это ответить, но важно подчеркнуть переходность этого состояния — между утраченным и обретенным.

Из небольших и повседневных событий вроде встреч, свадеб, митингов в итоге складывается картина целого сообщества людей из Литвы, которые выстраивают новые сети коммуникаций, пытаются сохранить и сделать видимой свою национальную идентичность на территории другой страны. Это история народа, который потерял свой дом

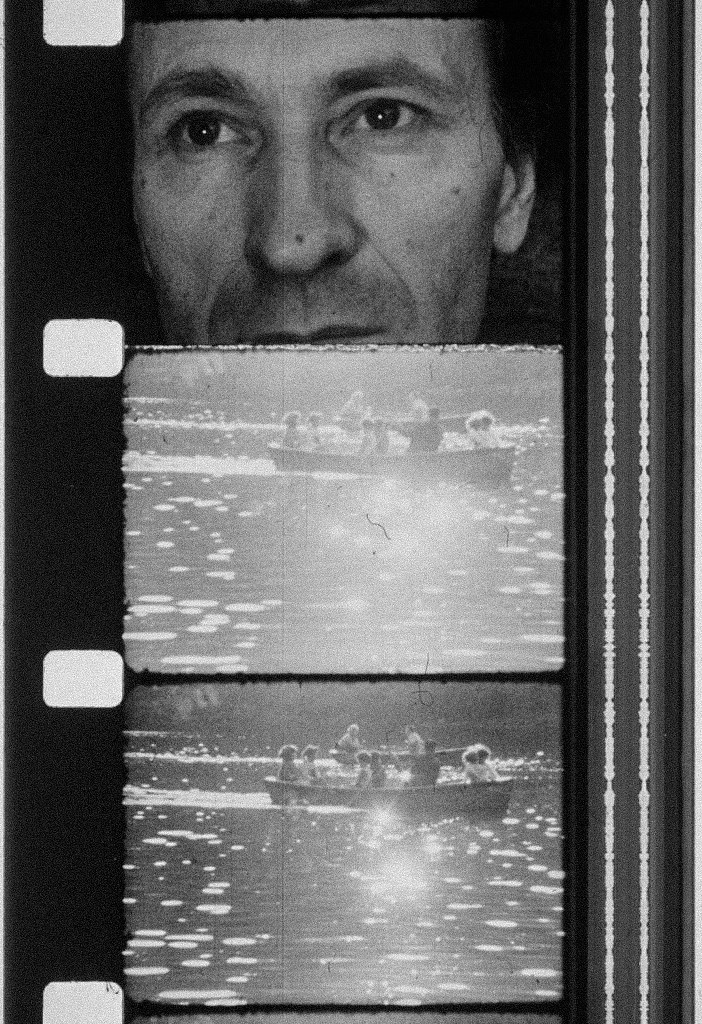

Желание быть «киноглазом», «камерой-историком изгнанников» стало движущей силой фильма, где в том числе кристаллизуется политическая идентичность человека из «маленького государства», перемещенного лица. В фильме прослеживается антиимпериалистическая риторика Мекаса, который открыто заявляет, что ненавидит «Большие государства», «Большие армии» и «Большие войны». Камера здесь — возможность наименее травматичной трансформации субъекта в новом мире, способ выстроить иную чувственность в условиях радикального преобразования символического порядка. «Все вижу своей камерой», — говорит за кадром Мекас. Исследователь Алексей Артамонов отмечает: «Камера для него — в первую очередь вынесенный вовне орган чувственного восприятия, благодаря которому он может постигать мир — как эмоциональную, так и материальную его сторону: цвета, фактуры, формы» [8] (курсив И. Л.). Камера, ее свойство записывать и видеть повседневность, выпытывать из нее какие-то детали, становятся источником для опыта перемещения Йонаса Мекаса. Коллизия камеры заключается в том, что Мекас пытается приладиться к

Фильм «Потери, потери, потери» отличается от большинства фильмов-дневников Йонаса Мекаса. Здесь он переводит рассказ с себя на целое сообщество людей, на тех, кто был рядом, на новых друзей. Однако его название неоднократно подчеркивает горечь утраты. Искусствовед и критик Ти Джей Демос называет подобные произведения искусством диаспор [9]. Они чаще всего разворачиваются в рамках движущихся изображений (moving images): в фильмах, видеоэссе, видеоинсталляциях. Пока что остановимся на этом режиме и попробуем понять, как работает камера и как существуют визуальные образы в диаспорических фильмах, которые были сняты в отрыве от дома.

Когда мы имеем дело с перемещением субъекта, восприятие пространства начинает меняться. Каким образом это может быть отображено в диаспорических фильмах? В фильме «Потери, потери, потери» это видно благодаря монтажу [10]: Йонас Мекас использует интертитры как

Пространство, которое выстраивается в фильме Йонаса Мекаса, — пространство опыта беженца в поиске нового дома, где камера становится свидетельницей и попутчицей.

Мекас блуждает с камерой в поисках того места, где его боль и страдание можно было бы приютить, похоронить, инсталлировать. Камера передает отчужденность и специфику миграционного опыта: она ведет себя так, как может себя чувствовать перемещенный субъект. Она находится на большом расстоянии от поверхностей, которые захватывает в объектив (при съемке дальних планов), она отрешенно и нервно блуждает по поверхности улиц и зданий, занимает позицию наблюдателя, прохожего, осуществляет взгляд «постороннего». Только в конце фильма прослеживается переход, похожий на принятие: Йонас Мекас отправляется за город с друзьями. Он проводит время у океана, снимая побережье, воду, гальку… Фильм становится цветным. Город сменяется стихией, природой. И, наконец, в фильме начинает появляться сам Мекас — чередуются кадры, снятые его камерой с кадрами, в которых присутствует он сам. Мы видим, как пространство принимает человека и он сам принимает это пространство, забывая хоть на миг об утрате. «Все проблемы смыла прочь вода».

2. Бесприютность/Поиск дома

Образы домов из прошлого не меркнут у нас в душе потому, что мы постоянно обживаем их заново — в мечтах.

Гастон Башляр

В этом тексте утрата рассматривается как переживание, событие, опыт. Психогеография пространства, в котором человек оказывается после покидания дома, во многом предполагает столкновение с опытом утраты. Здесь мы соприкасаемся уже не с наличным — отсутствие вытесняет присутствие, и переживание переходит в область хонтологии (hauntology) [11] — в колебание между существованием и

Утрата касается не только дома, убежища, но и родины. «Сегодня, как никогда, эмпирический и метафорический дом [house], дом [home] и родина находятся в кризисе. Миллионы людей не живут или не могут жить на своей родине, многие другие лишены крова на своих родных землях», [12] — пишет Хамид Нафиси. Однако родина — это очень амбивалентное понятие, которым легко манипулировать. Оно разворачивается как минимум в двух локусах: малой родины, той, где родился человек, и большой родины, государства. Например, для Хайдеггера большее значение имеет историческое представление о родине, которая обладает условием для «близости к Бытию» [13] в отличии от патриотического и националистического дискурсов. Близкую идею разворачивает в эссе «Как быть отсюда» Оксана Тимофеева. Она начинает с известной цитаты Бертольта Брехта о том, что, «когда государство требует от человека умереть, оно называет себя родиной» [14]. Говоря о подмене одного другим машиной угнетения и насилия, Оксана Тимофеева отказывается от совпадения этих двух понятий и радикально заявляет: «Если любишь родину вопреки этой машине, надо взять на себя риск называть вещи своими именами» [15]. В процессе сложных отношений с родиной, вызванных войной (как у того же Брехта) или другими политическими или социальными потрясениями, неминуемо возникает вопрос об эмиграции. В эмиграции есть потенциал для высвобождения и ретерриторизации. Но еще один вектор, который так или иначе возникает вместе с утратой родины, — чувство бездомности.

«Бездомность становится судьбой мира» [16], — пишет в «Письме о гуманизме» Мартин Хайдеггер. Когда субъект выброшен, когда ему предстоит справиться с вызовом Бытия, он взамен обретает нечто другое. Прикасаясь к «истине бытия», он перестает быть animal rationale, начинает экзистировать (то есть обитать вблизи, заботиться). Тогда субъект, по мнению Хайдеггера, «приобретает необходимую бедность пастуха» [17]. Пастух — образ того, кто ничего не имеет, ничем не обладает. Бедность и лишение в контексте искусства и кино становится художественной позицией: художник — это тот, кто ничего не имеет, даже мыслей и чувств, и именно поэтому он чрезвычайно нуждается в этом.

Йонас Мекас, приехав после войны в

Кинодневник не только описывает состояние природы, но и схватывает случайную событийность. Встреча с друзьями на улице, поздний ужин в компании, поход в гости. Музыка из предыдущих сцен сменяется звуками города. Марк Фишер отмечает, что «хонтологии свойственно звуковое измерение» [18]. И в фильме «Уолден» это отчетливо заметно: трещание пленки, городской шум и звук пианино собирают своеобразное пространство — пространство человека без дома. Мишель Шион, говоря о звуке, также подчеркивает: «Не свойственно ли звуку как таковому часто ассоциироваться с

Мекас снимает отпечатки повседневности и записывает их на пленку, словно в настоящий дневник. Дневниковая интимность здесь проявляется через субъективную камеру. Кинописьмо переходит в иную область — область фиксирования личного взгляда, который может даже «сфотографировать пыль, падающую на город». Такое чистое, пристальное видение подкрепляется отсутствием закадрового голоса. Он никуда не направляет, не объясняет, не дополняет… Это акцентированное видение обращает внимание на незначительные мелочи, вроде пыли, настраивает специфичную оптику бесприютного человека. Отчуждение помогает Мекасу видеть принципиально по-другому: он видит так, как он не видел раньше. Это можно заметить и в других сценах: когда он останавливает взгляд на

Это производит эффект усиления сборки, которая не может быть завершена. Она снова и снова воспроизводится, но детали никогда не сходятся — Мекас непрерывно собирает свой мир. Ведь и переживание в онтологическом ключе — это то, что происходит снова и снова, с чем постоянно приходится иметь дело.

После бессонной ночи приходит новый день. Появляется идейная точка сборки фильма — Центральный парк. Для Мекаса парк — такой же оазис спокойствия и единения, каким был Уолден для Генри Торо. Это метафорическое убежище, место, напоминающее о доме. Когда Мекас ездил в Литву, он говорил, что скучал именно по природе: лесу, травам, цветам, особенном воздухе… Шум города снова сменяется музыкой; и снова мелодия, накладываемая поверх кадров, сопрягается с тактильными ощущениями. Летний день. Белокурая девушка уходит вглубь парка, где можно увидеть и потрогать океан трав. Так, сенсорные и тактильные особенности кадра, а также воспоминания и эмоции, которые они вызывают у исследователя пространства, играют важную роль.

Тактильность — это интенсификация пространственного и чувственного опыта в кино. Обратимся к Эльзессеру и Хагенеру: «Тактильные свойства живых и неживых предметов структурируют мир не в меньшей степени, чем коммуникация, которая также основана на прикосновении вследствие несовместимости языковых и культурных систем» [20]. Так, девушка в кадре ничего не говорит, но прикосновением она передает чувство, аккуратно ищет себе место. Так, дом находится где-угодно, он временный и подвижный и может актуализироваться в звуке, запахе, прикосновении. Небольшое движение и особый жест может внезапно и непосредственно организовать связь с бывшим домом.

Эта фиксация на тактильности, попытка выцепить и оставить в памяти даже маленькие события, запечатлеть повседневность — экзистирование Йонаса Мекаса в чужом городе. Чувство бесприютности сквозит здесь практически во всем — взгляд Мекаса остается отчужденным, но в Центральном парке все меняется. Городской «Уолден» становится местом заботы и чуткости к

Перемещение, ускорение, вспышка — вот маркеры, которые характерны для визуализации опыта изгнания.

Особое движение мы видим и в фильме Мекаса — оно органично его опыту: смазанные и расфокусированные, быстро меняющиеся кадры напоминают рябь в глазах.

Йонас Мекас в историческом ключе находится в контексте судьбы мира. Его переживания — не только индивидуальные, но и коллективные. Он не просто что-то переживает, а создает опыт, который важен для современной культуры и для миллионов людей, которые потеряли дом, как и Мекас.

Терять больше нечего. Остается только продолжать теоретизировать образ дома, который безусловно имеет как эстетический, так и политический потенциал. В определении дома как гетерогенного пространства кроется эмансипационный потенциал ускользания от территориальных, картографических и захватнических определений границ места. Этот жест необходим для сопротивления империалистической «территории». Хотелось бы, чтобы это размышление, которое выстраивалось на недавнем прошлом, было направлено в будущее — чтобы в дальнейшем иметь возможность выглядывать проблески и просветы, прочерчивать освободительные пунктиры вместо четких линий. Надеюсь, что такая аффективная и телесная теоретизация в изучении дома в кино позволит нам почувствовать себя Другим и приведет к избавлению от (нео)колониальной, империалистической и капиталистической матрицы.

Примечания:

[1] Мне хочется особенно обратить внимание на текст «Кто мы — андеграунд?» (см.: Андрей Хренов. Маги и радикалы: век американского авангарда. М., 2011. С. 293–296). Я перечитывала его несколько раз за этот год и приходила хоть к небольшому, но утешению.

[2] Зигмунд Фрейд. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 252–259.

[3] Большое спасибо Нине Михайловне Савченковой за беседы весной этого года и за точные слова.

[4] В оригинале “with its modern warfare, imperialism and the quasi-theological ambitions of totalitarian rulers — is indeed the age of the refugee, the displaced person, mass immigration”. Edward Said. Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge, 2000. P. 138.

[5] Марк Оже. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М., 1992. С. 22–35.

[6] Термин Мартина Хайдеггера. Если максимально упростить, то «наличное» — это сущее, пребывающее вдалеке от человека.

[7] Все парадоксальные значения и формы переживания ностальгии актуализировали Петар Боянич и Саня Милутинович Боянич (см.: Субъект ностальгии // Политическая концептология. № 1. Ростов-на-Дону, 2017. С. 119–124), а также Светлана Бойм (см. Будущее ностальгии. М., 2021).

[8] Алексей Артамонов. Йонас Мекас. Сцены из жизни счастливого человека. URL: https://seance.ru/articles/jonas-mekas/

[9] T.J. Demos. The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary during Global Crisis. Durham, 2013.

[10] Я ориентируюсь на понимание монтажа Жилем Делёзом: это не только технический прием (например, монтажные склейки), но и способ работы с целым через множество.

[11] Хонтология — неологизм, придуманный Жаком Деррида и заключающий в себе соединение слов «призрак» (haunt) и «онтология» (ontology). Впервые появился в труде «Призраки Маркса» (1993), а затем развился в обособленный концепт, который разрабатывали Марк Фишер и другие авторы.

[12] В оригинале “…however, today more than ever, the empirical and metaphorical house, home, and homeland are in crisis. Millions of people do not or cannot live in their own homeland, many others are homeless within their native lands”. Hamid Naficy. Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place. New York and London, 1999. P. 6.

[13] Мартин Хайдеггер. Время и бытие. М., 1993. С. 206.

[14] Оксана Тимофеева. Родина. М., 2020. С. 38.

[15] Оксана Тимофеева. Родина. М., 2020. С. 39.

[16] Мартин Хайдеггер. Время и бытие. С. 207.

[17] Мартин Хайдеггер. Время и бытие. С. 206.

[18] Марк Фишер. Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем. М., 2021. С. 129.

[19] Мишель Шион. Звук: слушать, слышать, наблюдать. М., 2021. С. 14.

[20] Томас Эльзессер, Мальте Хагенер. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб., 2021. С. 248.

[21] «Калейдоскопическое видение» — предложенное понятие куратором и критиком Крисси Айлз по отношению к кино и видео. По ее мнению, такой способ подачи изображения формирует освободительный инструментарий, совершающий калибровку привычного видения; предоставляет иной чувственный опыт. Здесь можно выстроить связь с политическим опытом перемещенного лица, отталкиваясь от парадигмы «эстетический опыт как политический». Так, мир перемещенного лица является фрагментарным, распадающимся и «разбитым на тысячи кусочков», как говорил сам Йонас Мекас. Именно калейдоскопический эффект виден в фильме «Уолден» и, благодаря монтажу, составляет его визуальность.

[22] Алексей Артамонов. Корни, ветви и стволы. Интервью с Йонасом Мекасом. URL: https://seance.ru/articles/interview_mekas/

[23] Hamid Naficy. Home, Exile, Homeland: Film, Media, and the Politics of Place. New York and London, 1999. P. 10.

***

Впервые текст опубликован в 5 выпуске самиздата о кино «К!» в феврале 2023 года