Руками (не)трогать: тело и чувственный опыт в сенситивном искусстве

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я и мое тело. Кто они? Оба вместе. Или по отдельности, каждый сам за себя. Тело — это есть Я. В той сущности, которая существует в пределе своей экзистенции. Я — это мои глаза. Я — это мои руки. Я — это мои губы. Я — это мои ноги. Я — это мои уши. Я — это моя шея. Я — это мои ребра. Я — это мои ногти. Я — это мой язык. Мир вокруг меня формируется через мое тело. Звуки мира и музыка проходят в мои уши, попадая в меня. Образы мира, цвет и свет, проходит через мои глаза, попадая в меня. Запахи — через мой нос. Тепло и холод — через кожу. Вкус — через язык. Мир представлен мне посредством телесности. Тело — это ось, на которой держится и формируется любое восприятие, в том числе и восприятие искусства.

Тело и взгляд художника

Тело художника всегда оставалось за границами классических теорий искусствознания. Искусствоведы и историки искусства уделяли свое внимание образу тела в работах художников: картинах, скульптурах, постройках, но тело самого творца, которое непосредственно создавало шедевры и произведения искусства, мало кого интересовало. А ведь именно этот главный инструмент художника, впитывая и познавая мир вокруг себя, является генезисом максимума происходящего в объекте изобразительного искусства, в частности в живописи. Ведь художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело, переживая цвет и свет в своих глазах, форму и движение в своих руках, запах и вкус. Все эти перечисленные факторы определенно важны при рассмотрении того или иного произведения искусства, ведь художник привносит свое тело в картину, а с ним и свое понимание этого мира.

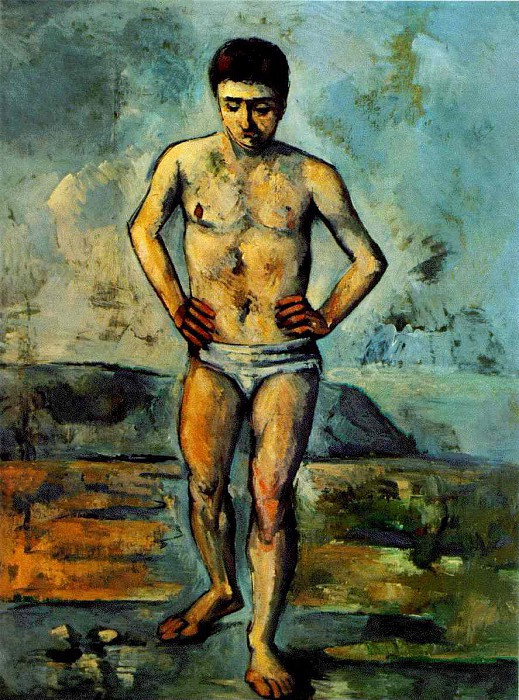

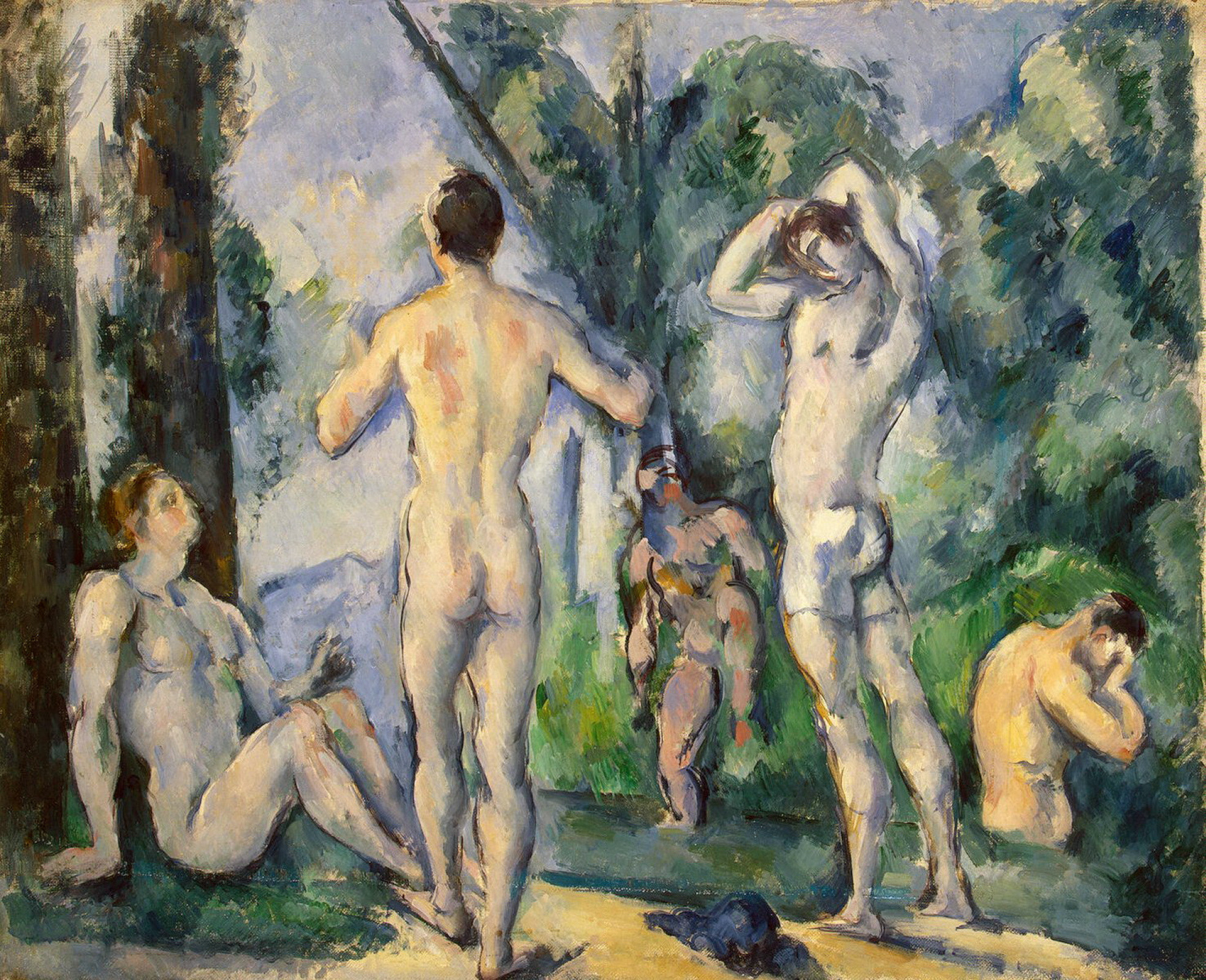

В философии Мерло-Понти примером носителя этого «забытого» в искусстве тела выступает Поль Сезанн — фигура, к которой философ обращается на протяжении всех штудий. Возможно, это было связано с тем, что Сезанн был одним из тех художников, которые по-особенному переживали свою телесность и находили ее в полной мере реализованной в искусстве. «Пейзаж измысливается во мне», — говорит Сезанн. — «Я — его сознание». Мысль и интеллектуальная интенция автора превращаются в телесное и материальное, в то, что можно изобразить на картине или почувствовать прикосновением кончика пальца. Подобный мотив вторит философии Мерло-Понти, который считал, что мысль и взгляд телесны. Однако забавно, что художник, в творчестве которого так важно касание, не выносил прикосновения к себе, боялся «запятнать» себя.

Еще один мотив, отклик которого мы находим в философии Мерло-Понти, связан с понятием взгляда. Взгляд художника — это то, что позволяет закрепиться глазу как самому важному органу человека. Именно благодаря ему живописцы и графики могут передавать нам знание о мире. Но совпадает ли взгляд художника и

Вообще, эта история, связанная не просто с необычностью видения художника, но и с

Как я уже говорил ранее, в создании произведения искусства непосредственно включается тело. Особенно это сильно проявляется в классических формах искусства — в станковой картине, фигуративной скульптуре, графике и т.д. Хотя станковая живопись пыталась на протяжении истории своего развития отказаться от ярлыка «механического» искусства, где тело автора переживает определенные взаимодействия с объектами, которые почти можно приравнять к физическому труду, мы не можем полностью сказать, что живопись — это полностью духовное, безучастное к телу искусство. Вермеер, Рембрандт, Веласкес показывали себя как творцов, в первую очередь, идеи и мыслей, в то время как Сезанн переворачивает эту традицию, считая, что тело — это часть мысли. Важно понимать, что Сезанн не переворачивает дихотомию «духа-тела», а находит альтернативный путь горизонтального сосуществования обоих полюсов. Эта философия наглядно отражается в главном герое новеллы Бальзака «Неведомый шедевр» художнике Френхофере, в котором Сезанн абсолютно точно узнает себя. Цитата из новеллы: «Рука не только составляет часть человеческого тела, она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать».

Тело и взгляд зрителя

С другой стороны от произведения искусства находится зритель. Жаждущий, исследующий, требующий и проникающий, он также определяется через взаимоотношения с телом. Важно понимать, что то, что увидел глазами художник передается и зрителю: из глаз в глаза; то, что услышал ушами музыкант передается и слушателю: из ушей в уши; то, что ощущал своим станом архитектор, ощутит и входящий в его пространства: от тела к телу. Произведения искусства находятся между двумя телами, которые вибрируют и пытаются слиться воедино. Однако вернемся к главному инструменту визуального европейского искусства — взгляду.

По

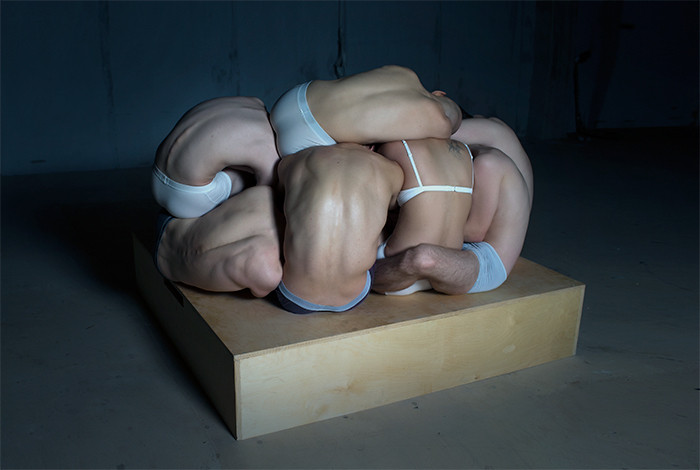

Сам по себе этот взгляд — очень сложный и неоднозначный феномен. Во время видения, я фиксирую объект, я останавливаюсь и позволяю своему взгляду “зацепить” объект. Взгляд телесен в своей сущности: он умеет хватать, бросать, бить, ласкать, целовать, трогать, касаться, щупать, лапать. Мы в буквальном смысле прикасаемся к произведению искусства, прикасаемся к его телу, и потому касаемся тела самого художника, поскольку любое произведение искусства — это часть тела самого автора, который отдает его в процессе создания. И чем больше телесности будет в произведении искусства, тем сильнее оно будет обращать к себе внимание. Таким образом, на протяжении всей истории искусств мы можем обнаружить художников — телесников, которые остаются новаторами и гениями. Такие вереницы имен могут возникать из абсолютно разных временных эпох (например, Микеланджело, Сезанн, Бэкон), но при этом иметь что-то общее и сходное в своем творчестве. Их характеризуют не просто обращение к образам тела человека, а особое восприятие искусства и его передача, механизм описание которых мы находим в феноменологии восприятия искусства у

Ощущать: основные примеры сенситивного искусства.

На протяжении всей истории искусства, главным органом восприятия становились глаза, зрение, видение, взгляд, ведь основные виды искусства (живопись, графика, скульптура,и в меньшей степени танец и архитектура) — визуальные по своей природе. Только музыка стоит особняком во всей этой череде артистических практик. И художники XXI века, насмотревшиеся экспериментальных выходов за пределы традиции модернистского XX века, которые тоже заключались только в области визуального, пытаются найти новые пути и способы восприятия их работ зрителем. Результатом таких практик и стало сенситивное искусство.

Сенситивное искусство, еще в большей степени чем визуальное, апеллирует к чувственному восприятию, а главными средствами выразительности в сенситивном произведении становятся запахи, вкусы, температуры и ощущения. Эстетическая встреча с подобным искусством — поистине уникальный опыт, ведь наши вкусовые рецепторы всегда настроены по-разному, как и наша чувствительность.

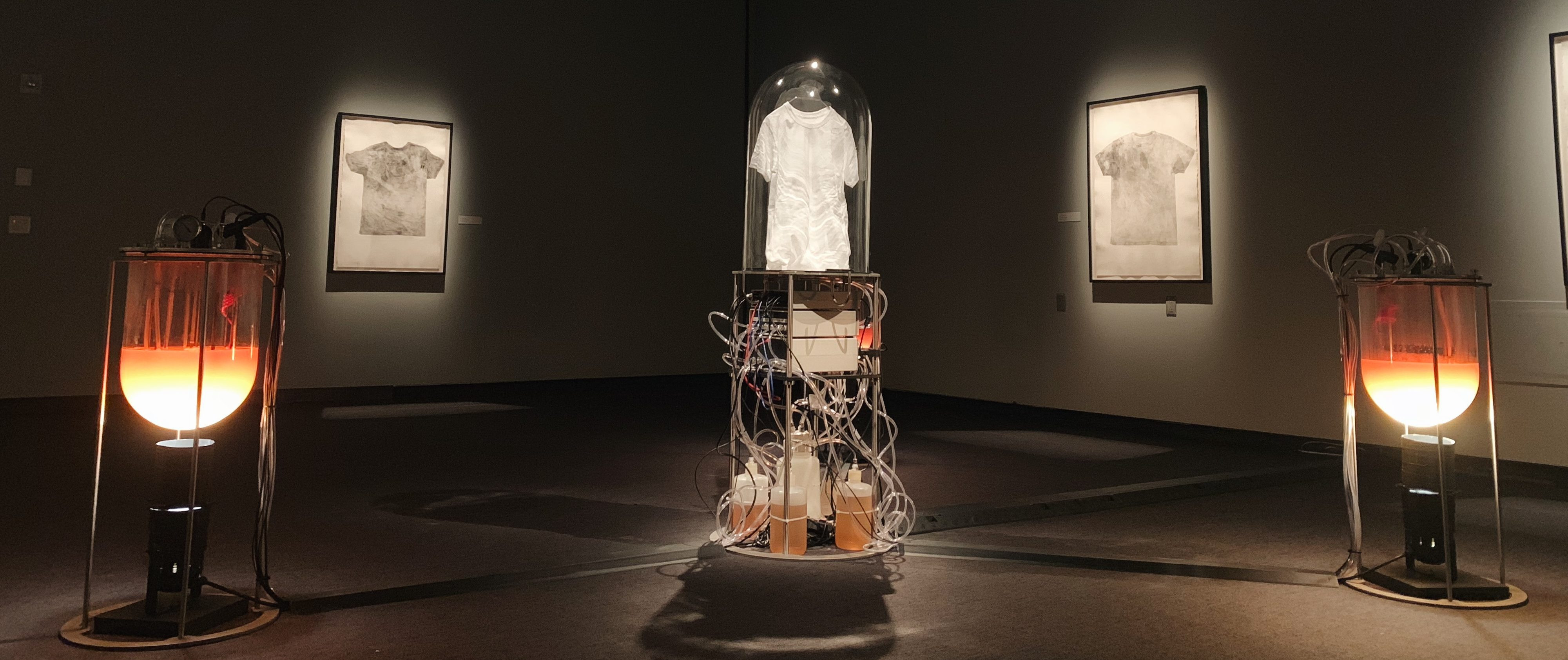

Ниже я представлю конкретные примеры актуальных проектов и произведений, которые можно атрибутировать как объекты сенситивного искусства. Одним из них будет проект «Sensitive studio» художницы и театрального режиссера Элины Куликовой, которая позиционирует себя как адепт этого нового явления. Она создает театрально-художественные работы, на практике пытаясь отыскать теоретические рамки этого нового направления в искусстве. Один из первых ее проектов сенситивного театра стал спектакль «ЛАВ», состоящий только из запахов, их смешений и различных вариаций. Элина полностью отказывается от инструментов визуального театра художника: света, звука, человека такового. Цель работы — приблизить зрителей к чистому эстетическому переживанию «партитуры запахов», которая имеет свою драматургию и даже включает в себя несколько частей, связанных сюжетной линией. Как говорит сама Элина, единственное препятствие на пути восприятия этой работы — это насморк или другие осложнения дыхательной системы.

Элина разрабатывает эстетику не только запахов, но и вкуса. В 2019 году она запускает серию перформативных гастро-променадов по главным городским рынкам: например, уже реализовавшийся этим летом «ЕСТЬ РОСТОВ» и планирующийся в этом году «ЕСТЬ ПЕТЕРБУРГ». Главным инструментом в таких променадах становится образ, запах и вкус еды. Наверняка, Мерло-Понти был бы доволен подобным веянием в искусстве. Ведь в данном случае контакт нашего тела с искусством происходит самым непосредственным образом. В манифесте сенситивного искусства, составленным Элиной Куликовой, есть фраза, что по-настоящему сильный эстетический опыт может быть физиологическим. Зрение и слух могут обмануть; физиологические реакции не обманывают никогда. Вообще, это ранговое разделение способов восприятия, в котором вкус и и запах ставятся выше, чем зрение и слух, могло бы не принять одобрение со стороны феноменологии Мерло-Понти, где доминантную позицию занимали взгляд и глаз.

Еще одна пара примеров — это проект американского художника Пола Вануза «Труд» и работа петербургской и московской художниц Натальи Федоровой и Елены Никоноле «Too Bee». В обоих проектах главным инструментом является запах, ферменты и биологические выделения. В «Труде» Вануз исследует микробов и тех живых микро-агентов, которые существуют и живут на теле человека, но главная задача проекта найти запах «труда» (главный вопрос исследования — как пахнет труд), а также понять откуда он появляется. В процессе проекта Пол в прямом смысле использует тело человека, чтобы создать свой кунсштюк. Это тело отдает свою силу и энергию взамен на тот продукт, который в дальнейшем становится точкой отсчета его художественного исследования. Наталья Федорова и Елена Никононоле также работают с запахами, но уже на уровне не микробактерий, а феромонов, которые являются основой языка между пчелами. В своем проекте художницы создают межвидовый коммуникатор между человеком и пчелой, где главной морфемой этого языка становится тот или иной запах. Конечно, эти два художественных проекта нельзя в полной мере назвать яркими примерами сенситивного искусства, так как сенситивность используется здесь как прием, а не как концептуальная ось объекта. Но сам факт, что художники переходят на новые уровни восприятия через более телесные органы человека, а человеческое тело становится по-сути центральным объектом актуальных культурных и художественных практик раскрывает тексты мерло-Понти по-новому, находя им отклик в актуальной среде.

Таким образом, в философии восприятия объекта искусства можно проследить забавную историю преображений. С появлением первого трактата о живописи Альберти (как о визуальном искусстве), в котором теоретик пытается отойти от тела в станковой живописи и преподнести ее как одно из духовных и свободных искусств, через декартовские мысли и весь век Просвещения (проект Модерна), где искусство познается также через работу мысли, до философии того самого взгляда, зрения, которая появляется в психоанализе, разных течениях модернизма и находит свой апогей в философии Мерло-Понти. Однако эту суперпозицию взгляда начинает подрывать новая сенситивность со своими более телесными и физиологическими способами восприятия, а потому и инструментами создания искусства: запах и обоняние, вкус и осязание. Вопрос с чем связан этот поворот к телесности — становится отдельной темой для исследования, где можно говорить о появление глубокой цифровой среды, в которая появляется новое цифровое тело и от этого художнику пытаются постоянно прибегать в настоящему реальному и существующему телу или просто кризис концептуальных и духовных практик. Разлом, которому нужны тела, тела и еще раз тела.

Список источников:

Мерло-Понти Морис, Око и дух.Перевод с французского, предисловие, комментарии А.В. Густыря по изданию: Maurice Merleau-Ponty. L“OEIL ET L”ESPRIT // Editions Gallimard, 1964. — Москва: «Искусство», 1992.

Мерло-Понти Морис: Сомнение Сезанна. Перевод В.И. Стрелкова под редакцией В.В. Земсковой и С.А. Шолоховой по изданию: Merleau-Ponty Maurice. Le doute de Cézanne // Merleau-Ponty Maurice. Sens et non-sens. Paris: Gallimard, collection «Bibliothèque de philosophi», 1996. P.13-34. перевод опубликован в книге: (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами/ Сост. С.А. Шолохова, А.В, Ямпольская. — М.: Академический проект, 2017. — 288с. — (Философские технологии).

Мерло-Понти Морис: Феноменология восприятия. Часть первая. Тело / Перевод с французского под редакцией И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. — Санкт-Петербург: «Ювента», «Наука», 1999. — 606с.