Танго во время войны

Подкаст-беседа об искусстве и телесности во время войны сквозь психоаналитическую оптику Инны Данчевой и Елены Груздевой, автора проекта "Танго во время войны", и онлайн премьера фильма

Инна:

Вопреки лежащей на поверхности темы танцевального перформанса как арт высказывания, случившегося во время войны (название проекта не оставляет недосказанности), предлагаю начать наш разговор не с этой болезненной точки. Из истории мы знаем, что терапевтическая, протезирующая сознание функция любого креативного акта в период катастроф и личного апокалипсиса, оказывает душеспасительное действие на человека, держит его и направляет. Но мне было бы более ценно раскрыть работу телесности в такие моменты, поразмышлять, как она собирается, манифестируется. Тело в пределах невыносимых обстоятельств, готовое первым распасться или, наоборот, вынести на себе, буквально на своей коже, всю боль и отчаяние смещенного субъекта. Тело, говорящее вместо тебя самого, утратившего речь, застывшего, при виде разрушения окружающей тебя реальности. Тело танцующее, умирающее, выживающее…. Вопросов много. Но давай начнем с простого. Как вообще заставить тело двигаться, когда мир летит в бездну?

Елена:

Наверное, я начну с предыстории, как это происходило у меня. Понятно, что все люди, как субъекты, так и физиологические тела, наделенные сознанием и определенным типом нервной системы, разные. Я из тех, которые вообще предпочитают движение, и в моменты стресса в том числе. Но в начале полномасштабной войны я не уехала, а осталась в Киеве. Зато я начала писать дневник, чтобы не сойти с ума, начала фиксировать все, что происходит со мной и вокруг. Записи начали читать, реагировать на них, и буквально в первые месяцы войны фрагменты из дневника были опубликованы в разных журналах, на платформах в разных странах, от Украины до Канады. Таким образом, я чувствовала себя живой и услышанной, а также приходило понимание, что все, во что сложно было поверить, происходит по-настоящему. Но тело было будто заморожено, я не могла заниматься никакими телесными практиками, осталось только моржевание, которое «склеивало» мое фрагментированное тело, но больше его «склеивал» текст.

И только спустя полтора года мне вдруг захотелось танцевать, да еще и танго. Не какое-то осознанное движение, не контемп, а именно танго — традиционный социальный, включенный в программу бальных, парный танец. Помню, когда вышла из зала на улицу, ощутила то, что в психиатрии называют расщеплением, а проще, неконгруэнтность чувств и ощущений, полный хаос в голове и какое-то несоответствие тому, что происходит. Вокруг война, смерть, ужас, постоянные бомбежки, воздушные тревоги, а я только что была женщиной (вдруг проснувшаяся женская идентичность) в паре, проживающей какую-то интересную историю, связанную с музыкой, телом и чувственным отношением с партнером.

Осознание, что это «танго смерти», холодком пробежалось по спине, и в то мгновение начало зарождаться новое высказывание на смену дневнику.

«Танго смерти» — страшное означающее, которое отсылает к оркестрам в немецких концлагерях во времена Холокоста. Пленные музыканты, составляющие оркестр, исполняли прекрасную музыку, под которую пытали и убивали других узников. Под эту же музыку кружило в танце нацистское руководство лагерей. Жуткое соединение нечеловеческого садизма и любви к возвышенному и прекрасному. Я, мы в Украине, сейчас переживаем геноцид. Нас убивают на глазах у всего мира. Мы кричим об этом. Те, кто еще может кричать. О себе и о тех, кто уже не сможет промолвить ни слова. Но слов оказалось недостаточно, во всяком случае, у меня. Я перестала писать, правда, новый опыт психики, который я проживала, нуждался в символизации, языком для которого явился перформанс, он в итоге и стал музыкально-хореографическим фильмом.

Инна:

Да, когда отнимается речь, начинает говорить тело. Включаются невербальные механизмы коммуникации, древняя память, первозданное движение, хочется даже сказать «экстатическое», неструктурированное, поддерживающее связь с жизнью, с её элементами. Чтобы выжить, чтобы вернуть утраченное. Но ты говоришь о парном танце, о танце с другим, и это очень любопытно.

Елена:

Да, и отвечая на твой первый вопрос, я бы хотела сместить акцент и задать вопрос иначе. Не как заставить тело двигаться, а кто заставляет его двигаться, когда рушится окружающий мир и с ним разрывается символическое полотно, вписывающее субъект? И если трещина затрагивает ядро субъекта, зависящее от его пристежки к символическому полю, которое летит в тартарары, то выбора у него не так уж много — либо исчезнуть, провалившись в Реальное, либо расщепиться с возможностью последующей деконструкции. Одним из способов попытки восстановить себя, собрав из осколков прежних присвоенных идентичностей, является телесное движение. Тело, включающее в себе все регистры (Символического, Воображаемого и Реального), не может не отреагировать на подрыв и приближение к Реальному. Мы это хорошо знаем и по психосоматическим проявлениям на тревогу. Но здесь можно было бы спекулятивно уйти в психофизиологию, приписывая телесному движению реакцию «бей или беги» и сказать, что тело заставляют двигаться адреналиновые инъекции, с избытком предоставляемые войной, что отчасти и является правдой, но тогда речь идет лишь о моторике. Когда же мы говорим об осмысленном движении, о танце, тогда здесь подключается визуальность, и мы начинаем говорить о телесном, но все же демонстративном акте, или акте высказывания. И здесь мы выходим в поле отношений с Другим.

Человек танцующий — человек видимый. Кстати, это можно сказать не только о человеке. Мы знаем, что и в животном мире феномен танца тоже имеет место, но лишь в брачные периоды или в агрессивных схватках, т. е. как раз в те моменты, когда на горизонте появляется другой.

Инна:

Мне очень близка мысль, что человек танцующий — это человек видимый. Кем видимый, хочется спросить? И вроде этот вопрос возникает перед нами мгновенно, но ответ не такой предсказуемый. Мы все, конечно, понимаем, что зритель, наблюдатель, который часто входит в диалог с человеком танцующим, становится со-участником действа, вступает в особые отношения с тем, кто перед ним на сцене или на расстоянии вытянутой руки. Работа зеркальных нейронов не оставляет нам шансов не подключиться, не захотеть начать двигаться в такт, пусть даже и не всегда сохраняя синхронию и часто не отвечая образцам танцевальных экзерсисов, которыми мы не обязаны владеть. Но это уловка перфомативная. А вот сам танцующий субъект скорее располагает себя в совершенно ином месте, под Взглядом. Не тем самым всевидящим оком, а тем, что возвращает нас к самим себе, к своей пустоте, нехватке через присутствие Другого, который не только преломляет реальность, но призван развернуть нас к Реальному.

В Танго для меня такую функцию Взгляда выполняет звучащий из ниоткуда голос немецкого поэта Пауля Целана. Его речь, ритм чтения, сама метафорическая история про Суламифь сквозь вызванные к жизни образы заключенных концлагеря заставляют видеть не столько отражение пугающей далёкой и при этом абсолютно понятной нам в условиях войны реальности, сколь саму механику машины смерти. Нет, это не танец на разрыв аорты, тестирующий границу смерти, это не запредельные телесные трансформации, которыми полна современная хореография, это мерцающий в монтажных склейках разговор с мёртвым телом. С мёртвым телом героини. С женским мёртвым телом….

Елена:

Интересная интерпретация. Но прежде чем признаться, какие смыслы мы вкладывали, когда создавали постановку, а потом и фильм, я хочу спросить: почему тебе кажется, что это разговор с мертвым телом, и почему именно женское тело? Ведь в постановке участвуют двое, и они находятся в одинаковых условиях. Хочу заметить, что нашим диалогом мы воссоздаем условия, при которых встречаются видимое танцующее тело со взглядом другого, кем (но не благодаря которому) оно подсвечивается. Причем, как бы ни были близки актер и критик (названия весьма произвольные), смыслы, которые закладываются, будут отличаться от тех смыслов, которые прочитываются. Этот зазор непреодолим как в силу субъективности, так и из-за различения того-кто-видит и того-кто-смотрит, но познакомить их как раз необходимо, потому что их отношения взаимообусловлены. Поэтому мне так важно узнать твое видение, и я хочу вернуться к вопросу о мертвом женском теле.

Инна:

Да, будем считать это новой встречей))

Я намеренно не отталкиваюсь от тех авторских задач, которые были мне доступны в силу знакомства с замыслом. Мне любопытно проследить, как работает новая оптика, заданная оператором, видеокамерой, монтажом, надрывным звуком виолончели … Взгляд, порождающий отстранение, включает фантазм об утраченном объекте, с помощью выпуклых осязаемых деталей (гребень, скользящий по волосам, платье цвета пыльной розы с рукавами-крыльями) реконструирует, словно вынимая из памяти, образ возлюбленной, матери, случайной прохожей. И хоть мы видим двоих танцующих, разделённых гендером, взгляд производит процедуру оживления именно женского тела, необходимую для столкновения с не-возможным, приводящим в оцепенение (не забываем, что сцена проигрывает типичные концлагерные забавы)… наслаждением.

Смерть, Реальное в парадоксально аффектированной структуре танго буквально с «той» стороны извлекают для нас следы субъектности несуществующей героини. Вернее, героини, существующей исключительно в нашем Воображаемом. Кстати, признаюсь, запись на камеру и создание фильма усилили этот эффект и придали обратную перспективу женскому образу, соединяющему все три части проекта «З уламків». Изначально я высказывала мысль, что танцевальный перформанс должен функционировать исключительно в живом режиме, проигрываться каждый раз заново по принципу «танго танцуют двое». Но оказалось, что участников, создающих танго, гораздо больше (и я имею в виду не только талантливейшего композитора и виолончелиста Золтана Алмаши, который представлен в кадре), но и всех нас, встроенных как дополнительный взгляд в картину. Танго становится и моим способом обращения к тому другому, кто помогает мне обрести видимую телесную оболочку в запредельной ситуации войны.

Елена:

В ожидании твоего ответа я тоже попыталась посмотреть как зритель и понять, почему героиня перформанса может восприниматься как мертвое тело, хотя, проговорюсь, по сценарию закладывалась идея оживления. И когда я размышляла над этим, думала, что более всего на такое восприятие влияет музыкально-поэтический контекст. Само стихотворение Пауля Целана, посвященное погибшей в немецком концлагере матери, говорит об этом. Его высказывание, ритм и сам язык не позволяют заблуждаться на этот счет:

там жизни нет…

…до момента Встречи героев

И здесь возникает двоякое.

С одной стороны, это о живом, но с другой, — обнажается нехватка, невозможность этой встречи как таковой.

И мы попадаем в фантазм об утраченном объекте, о котором ты говоришь. При этом повторяется снова и снова:

dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith

Инна:

Конечно, ощущение мёртвого тела и последующее оживление героини моделируется из контекста, в картине много отсылок к этому. Но я обращаю внимание скорее на пластику танцующих, на их телесные проявления. История танца знает немало таких примеров — от легендарной партии Джульетты до, скажем, Жизели второго акта в постановке Акрам Хана. Танцующее мёртвое тело давно не оксюморон, это просто иная телесная задача. Войти в состояние «от-странения», выпасть из привычного режима проявленности, стать объектом… Отдаться в полную власть другого, забыться или раствориться в объятиях партнёра. Что это значит для двух танцующих?

Почему чаще всего на роль объекта хореографы-постановщики выбирают женское тело?

Кто в такой паре ведущий и ведомый?

Как трансформируются эти роли за время, пока звучит танго?

Вот вопросы, которые я себе задаю.

Елена:

В нашем проекте позиции ведущего и ведомого постоянно менялись, начиная с тренировочного процесса. Дмитрий Николаенко — хореограф, танцор и преподаватель бальных танцев, поэтому для него позиция ведущего обусловлена не столько гендером, сколько прописана канонами бальных и социальных танцев. В классическом аргентинском танго ведущая роль принадлежит исключительно партнеру-мужчине — tanguero, а если женщина начинает перехватывать инициативу, то такое поведение является либо невежеством, либо грубым нарушением и даже оскорблением партнера. Но когда партнерша, подчиняясь своду этических и эстетических правил в танго (оно имеет отдельное название codigos), отдается во власть партнеру, следует за ним, партнер, в свою очередь, тоже подчиняясь codigos, берет на себя ответственность за партнершу и должен следовать за музыкой.

В нашей постановке нет двоицы, всегда присутствует третий.

В первой части — это привнесенная поэзией Целана фигура хозяина концлагеря, который являет облик и мощь нацизма, заставляя танцоров повиноваться либо сопротивляться.

А потом буквально появляется третье тело — музыкант и композитор Золтан Алмаши с виолончелью становится тем третьим, с появлением которого возникает другая сцена с иными танцорами и правилами игры. Впрочем, сама процедура преображения тоже вошла в постановку: появление музыканта, надевание платья, расчесывание волос…

Казалось бы, тут полностью героиня отдана в руки партнера, но именно в этот момент, который совпадает с ее желанием, она и оживает.

Не меньшая трансформация происходит и с аудиальной составляющей проекта. Голос Целана, немецкий язык затихает, на смену им приходят звуки настройки музыкального инструмента, шаги, гул микрофона. И только после этого звучит виолончель.

Не могу не упомянуть, что для нашего замысла, который имел название «танго во время войны», но не имел самого главного — этого танго. Я очень долго искала подходящую музыку. Переслушала много всего, пока не услышала сюиту для виолончели Золтана Алмаши в четырех частях. Одна из частей — четвертая, танго, — и звучит в нашем проекте.

Помню, как связалась с Золтаном, взяла у него разрешение на использование музыки в проекте, и он прислал мне ноты.

Когда же я их раскрыла, увидела, что третья и четвертая части сюиты имеют посвящение Паулю Целану.

Инна:

Да, именно Третий, или плюс Один. Голос, виолончель, Взгляд… Разомкнутость на нас, зрителей. Но не тотально. Иначе танго не стало было фильмом, с монтажом и гипнотизирующими звуками за кадром. Как бы не важны были для конструкции эти перформативные элементы, я всё равно на сцене вижу двоих. Эта пара притягивает своей несимметричностью позиций. О героине и о процессе её преображения мы уже говорили. А вот кто герой?

Возлюбленный, не способный смириться с утратой любимой?

Молодой мыслитель, вызывающий в памяти образ погубленной войной, но спасаемой его воображением женской красоты?

Или это просто мужское начало в своей витальности, устремленное на поиск женского, живого, оживающего в момент разрыва реальности, так пронзительно совпавшего с разрезающими сознание ритмами танго?

И с этим танго, виртуозно исполняемым Золтаном, у меня происходит непреодолимое совмещение временных пластов — текущего, времени моего восприятия, и прошлого, времени изоляции, в котором мы воссоздаём историю узников концлагеря.

Не могу избавиться от ассоциации, возникающей у меня в процессе проживания этого «танго смерти» с трагедией главных героев из оперы Вайенберга «Пассажирка». Написанная в 70-х годах прошлого века, с лёгкой подачи Шостаковича, с парадоксальной музыкальной оркестровкой, опера воссоздает историю двух любящих друг друга заключенных, в судьбе которых особую роль сыграла надзирательница Лиза. Именно от её лица ведется повествование, когда годы спустя, сжигаемая страхами социального наказания, она якобы узнает в пассажирке круизного лайнера бывшую узницу Освенцима Марту. В череде воспоминаний надзирательницы всплывает сцена роковой гибели возлюбленного Марты — скрипача Тадеуша. На концерте в лагере он должен был сыграть любимый вальс коменданта, но в момент исполнения он принимает решение сыграть «Чакону» Баха, в результате чего его забивают до смерти. Этот экзистенциальный акт героя, полифонически взрывающий мозг слушателя в самой опере, оставляет нас обезоруженными. Чакона как истинный символ немецкой культуры, сыгранная человеком, приговоренным к смерти, на глазах нацистов-преступников, совершает и с нами непростую трансформацию. Оказываясь на месте наблюдателя, по сути на месте надзирательницы, мы тем не менее тяготеем провалиться внутрь героя, пойти за его желанием. Желающий субъект ведёт прочь от требования, и мы как-то сразу перестаем думать о политическом возмездии нарушителей мироустройства, о муках совести героини, и даже о трагически разлучённой паре возлюбленных. Мы начинаем следить за тем, как первые звуки вальса превращаются в чистое золото, в символический акт, в событие человеческого духа…

Елена:

Я очень благодарна тебе за отсылку к опере «Пассажирка», и пару слов хочу сказать о фильме польского режиссера Анджея Мунка «Пассажирка», который тоже является воплощением текста Зофьи Посмыш. В фильме несколько иначе показан этот эпизод, да и Тадеуш, возлюбленный Марты, является не скрипачом, но сцена лагерного музыкального концерта тоже запоминающаяся. И здесь я не могу не вспомнить эссе Паскаля Киньяра «Ненависть к музыке», который описывал феномен лагерных оркестров и обвинял музыку в ее пособничестве истребления евреев: «Музыка насилует человеческое тело, ставит его на прямые ноги. Музыкальный ритм зачаровывает телесный ритм… Как будто музыка сама имеет власть, с легкостью присоединяется к любой власти». В фильме Анджея Мунка лагерные музыканты Освенцима исполняют Баха, Адажио из второго скрипичного концерта, — и эта музыка становится инструментом их власти. Узники стоят в четких шеренгах, но даже в этой невозможной конструкции влюбленные слышат в ней свою музыку притяжения, и тогда зритель наблюдает немыслимую любовную хореографию, как шахматную партию, в которой Марта и Тадеуш, несмотря на смертельную опасность, под пристальным взглядом надзирателей, пересекая строгие ряды, приближаются друг к другу. Тадеуш дарит Марте медальон с ее портретом (в фильме он художник), который она прижимает к сердцу. Миг быстрого прикосновения руки возлюбленной, который мы не видим, а только взгляд, является настолько наполненным эросом, что не дает обмануться — есть что-то гораздо сильнее любой власти и даже смерти.

Музыку Баха заглушает отвратительный скрежет и звуки приближающегося поезда с очередной партией узников в пасть лагеря смерти.

Инна:

В завершение хочется добавить, что Танго смерти — это не просто танцевальный иероглиф памяти, вобравшей в себя знание о жертвах бесчеловечных событий войны, нынешней и прошлой. Это сама запись, живое свидетельство процесса развоплощения и собирания себя заново в момент длящегося музыкального высказывания, где все участники подчинены воспроизведению хрупких механизмов психического бытия субъекта.

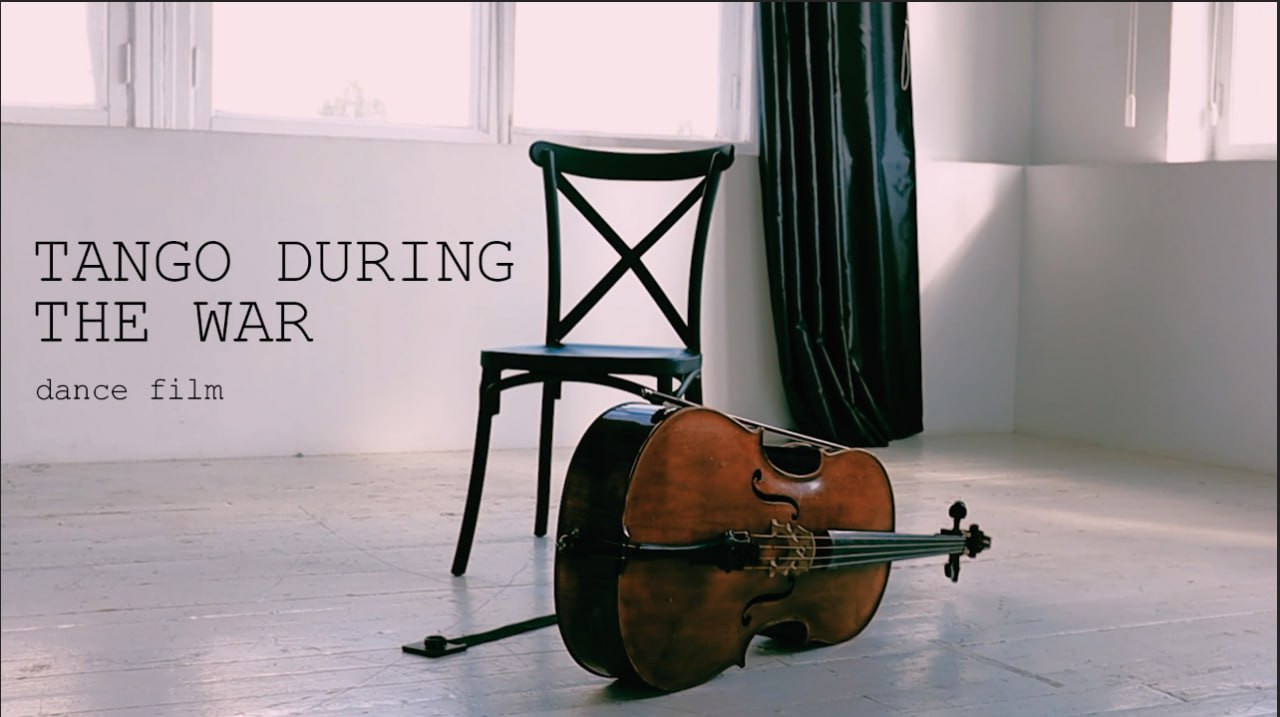

Tango During the War is a 2024 Ukrainian short music and dance film

Directed by: Olena Hruzdieva

Featuring: Olena Hruzdieva, Dmytro Nikolaienko (soloist, choreographer)

Music: Zoltan Almashi (cello, composer)

Tango from Suite for Cello in Four Movements, 2018

Videography and Editing: Daria Solodova

Location Manager: Alisa Saienko

Премьера фильма состоялась на фестивале Dispatches of War в Киеве в декабре 2024 года.

Впервые статья была опубликована на Платформі сучасного танцю

Фотографии для статьи: Дарья Солодова и Виктория Артемкина.

Другие статьи автора читайте здесь